8-4-2-2政权分立与民族融合

- 格式:ppt

- 大小:3.17 MB

- 文档页数:33

新授课【学习目标】:知识技能:1、知道自东汉末年至南北朝历史发展的大概脉络,在东汉末背景与三国事例学习的基础上,理解三国鼎立局面形成的历史原因。

2、从东汉以来少数民族向内地迁徙与江南经济的开发、孝文帝改革等事例中,理解中华文明的发展与高度繁荣是在各民族不断交往、融合中实现的。

过程方法:在学生讨论、对比、观察过程中,使他们初步学会运用历史的辨证的眼光看待历史现象。

情感态度价值观念:1、战争带来动荡,我们要维护一切的和平。

【学习重点】:北魏孝文帝改革促进民族融合【学习难点】:孝文帝改革原因及历史影响【课前自学、课中交流】一、政权分立1、西汉灭亡的时间是。

东汉建立的时间是,建立者是,定都。

统治时期,采取政策,社会,经济,史称这一时期为“光武中兴”。

2、三国鼎立(1)请画出三国鼎立的简易图,并写出三国的建立时间以及建立者?(2)三国鼎立的局面形成的基础是。

请你说说具体的战争经过(包括时间、地点、作战双方、作战方式等)3、阅读书本P89页材料部分,说说你认为三国鼎立是历史的进步还是历史的退步?4、西晋建立:时间,建立者,西晋在年被灭亡。

西晋灭亡后,北方陷入长期混乱,出现了多个少数民族,最后被部建立的于5世纪统一了黄河流域。

后来又分裂为、,又分别演变成和,历史上把这五个朝代称为。

东晋建立:时间,建立者,东晋统治结束后,南方又经历的、、、四个王朝。

这相继的四个朝代,历史上称为。

二、民族融合5、(1)北方少数民族内迁,阅读书本P89页图4-34,说说哪些少数民族内迁,主要迁到哪些地方?(2)当时北方少数民族内迁的主要原因是什么?(3)影响:北方人民的南迁,给南方带去了中原先进的,极大地促进了经济发展,为中国古代社会的南移奠定了基础。

6、北魏孝文帝改革(1)北魏孝文帝在位时,进行了一系列,废除的旧俗,主动学习的。

(2)请你说说孝文帝改革的主要措施有哪些?(3)孝文帝改革的历史意义:【课堂小结】:【当堂训练】1、下列关于曹操事迹的表述,不正确的是()A、“挟天子以令诸侯”,取得政治优势B、与孙权、刘备联军在赤壁展开激战C、完成北方的统一D、废掉汉献帝、建立魏国2、三国鼎立时,今天的浙江省属于下列哪国()A、吴国B、蜀国C、魏国D、以上都不是3、三国时期,曾派船队到达夷州,加强内地与台湾联系的国家是()A、吴国B、蜀国C、魏国D、楚国4、改革是兴利除弊、振兴国家的重要手段。

八年级上册历史与社会教案——政权分立与民族融合一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙局面的形成;(2)掌握江南地区的开发和民族融合的趋势。

2. 过程与方法:(1)通过图片、地图等资料,分析三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的局面;(2)运用比较法,探讨江南地区开发的原因和民族融合的特点。

3. 情感态度与价值观:(1)认识国家统一对社会经济发展的重要性;(2)培养学生热爱祖国历史文化的情感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的形成及其特点;(2)江南地区的开发及其对国家统一的影响;(3)民族融合的趋势及其意义。

2. 教学难点:(1)三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的转化;(2)江南地区开发的原因及其与民族融合的关系。

三、教学过程1. 导入新课:(1)复习上一单元内容,引导学生回顾魏晋南北朝时期的历史背景;(2)提问:上一单元我们学习了什么内容?请大家回顾一下。

2. 自主学习:(1)让学生阅读教材,了解三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的形成过程;(2)分组讨论:三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的特点是什么?3. 课堂讲解:(1)讲解三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的形成原因及其历史背景;(2)分析江南地区开发的原因和影响;(3)探讨民族融合的趋势及其意义。

4. 互动环节:(1)提问:江南地区开发的原因是什么?请大家结合教材内容进行思考;(2)学生回答后,教师进行点评和总结。

5. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调三国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的特点,以及江南地区开发对国家统一的重要性。

四、课后作业1. 请学生绘制一国鼎立、东晋十六国分立、南北朝对峙的示意图,并标注各个政权的地理位置;五、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生对历史知识的理解和运用能力。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融三国、两晋、南北朝时期是我国历史上的一个特殊时期,一方面,它是封建统一多民族国家经受着新考验的时期——来自内部的分裂、民族矛盾以及统治阶级内部腐朽势力的考验,而另一方面,它又是我国多民族国家的重要发展时期,所以,从总体上说,该阶段是我国封建国家的重要发展时期,所以,从总体上说,该阶段是我国封建国家的分裂和民族大交融时期。

具体来说,①这一时期的政治分裂是东汉末年以来封建军阀割据混战局面的继续和扩大,其经济根源是分散的豪强地主经济。

尽管分裂是这一时期的显著政治特点,但分裂中却蕴含着诸多有利于统一的因素(三国鼎立,局部统一的实现,西晋实现短暂统一,东晋和南朝也是局部统一;北方黄河流域也出现过几个暂时统一的民族政权;后期割据逐渐消失,并为了统一提供了有利条件)。

②这一时期,南北方政治出现了不同特点:东晋和南朝时期,南方士族得以充分发展,并成为分裂割据的基础。

随着这个腐朽的统治阶层从统治支柱到南朝后期的衰落,统治阶层的活力也从丧失到恢复,为以后的发展充实了阶级基础。

北方主要表现为少数民族的封建化。

③北方战乱,南方相对稳定,使这一时期封建经济的发展主要表现为江南的开发和南北经济差距的缩小,为统一提供了有利条件。

④民族关系方面,五胡内迁,西晋实行民族压迫,民族矛盾尖锐,西晋最终为少数民族所灭。

多民族政权并立,彼此混战,人民流离迁徙,民族交融加强。

三国蜀汉政权改善同西南少数民族的关系,吴国征服、招降和笼络越族,北魏孝文帝改革,促进了少数民族的封建化进程,更在客观上促进了民族交融。

④由于各民族人民的大交融、北方经济的发展和江南的开发,我国科学技术、文化艺术得到了进一步发展,在不少领域都取得了领先世界的成就。

1.魏晋南北朝时期的民族大交融可以说魏晋南北朝时期的民族交融在中国历史上起了承前启后的作用,一方面是继春秋战国以来的民族融合而进行的一次更大规模的融合,另一方面为以后的民族交融开辟了一条更宽广的道路,是我国历史上第二次民族交融的高潮时期。

初中历史部编版七年级上册第四单元《三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融》教学设计一. 教材分析《三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融》这一单元,主要介绍了三国、两晋、南北朝时期的政权分立现象和民族交融过程。

教材通过具体的历史事件和历史人物,让学生了解这一时期的历史特点,把握历史发展的脉络。

二. 学情分析七年级的学生已经初步建立了历史知识体系,但对于三国、两晋、南北朝时期的历史知识较为陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解这一时期的历史背景,理解政权分立与民族交融的特点,培养学生的批判性思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:使学生了解三国、两晋、南北朝时期的历史背景,掌握政权分立与民族交融的特点;2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的历史思维能力;3.情感态度与价值观:使学生认识到历史的发展是复杂多样的,培养学生的历史责任感。

四. 教学重难点1.教学重点:三国、两晋、南北朝时期的历史背景,政权分立与民族交融的特点;2.教学难点:理解政权分立与民族交融对历史发展的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受历史;2.案例教学法:以具体的历史事件和人物为例,分析政权分立与民族交融的特点;3.讨论教学法:引导学生进行自主学习与合作探讨,培养学生的批判性思维能力。

六. 教学准备2.历史图片资料;3.历史地图;4.教学多媒体设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示三国、两晋、南北朝时期的历史地图,引导学生了解这一时期的政权分立现象。

2.呈现(10分钟)通过讲述具体的历史事件和人物,呈现政权分立与民族交融的过程,如三国鼎立、八王之乱等。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,分析政权分立与民族交融的特点,如封建制度的衰落、民族融合的趋势等。

4.巩固(10分钟)学生自主学习,总结三国、两晋、南北朝时期的历史特点,构建知识体系。

5.拓展(10分钟)引导学生思考政权分立与民族交融对历史发展的影响,如对封建制度的影响、对民族关系的影响等。

政权分立与民族融合说课稿

政权分立与民族融合(说课稿)

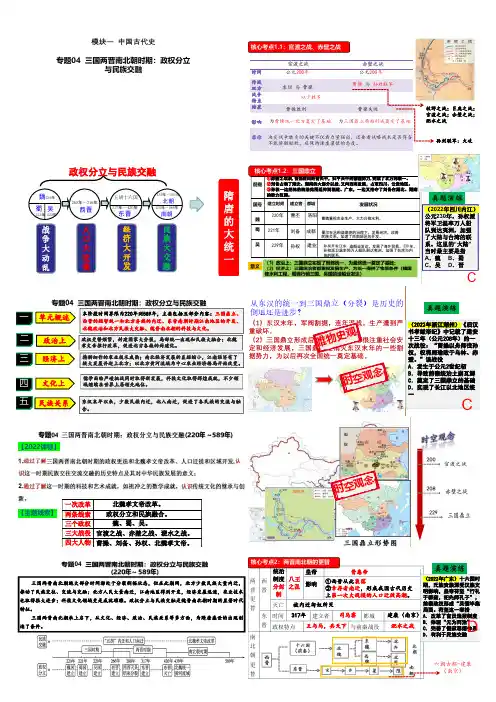

本课(见下图)上起东汉末年,下至南北朝,各地割据,战乱频繁,民不聊生,政权分立,最终形成了三国鼎立的局面。

魏晋南北朝介于秦汉一统和隋唐一统这两大经济文化高潮之间,认识分裂是短暂的,统一是中国历史发展的大趋势。

同时,少数民族内迁和为躲避战乱北方人民南迁,使古代中国社会的经济重心开始南移;人口的迁移带来了民族的融合;孝文帝的改革则加快了民族融合的步伐,(为隋唐重新实现统一准备了条件,)理解中华文明的发展与高度繁荣是在各民族交往、融合中实现的,理解历史上的事物对现实社会的影响,明确历史与社会之间相互交融的关系。

下面我就“课程资源”、“学教方法”、“教学预设”和“板书设计”四个方面进行说课。

一、课程资源

1、课程标准

4-2 列举古代历史上的重要事件与人物,说出他们在不同区域和特定时期的突出作用。

6-1 了解中国历史上的疆域变化与政权更替概况,认识统一是中国历史发展的大趋势。

政权分立与民族融合1.前言政权分立在历史的进程中扮演了重要的角色,其概念于西方哲学和政治学中已经被深入研究。

随着现代民主制度的发展,政权分立更加成为重要的议题之一。

本文将从政权分立的角度出发,探讨政权分立与民族融合之间的关系。

2.政权分立的概念政权分立是指国家把立法权、行政权和司法权分别交给不同机关(即“三权分立”),以避免某一权力机构滥用权力、建立权势专制的现象出现。

在实际操作中,政权分立可以具体体现在一国的立法机构、执行机构和司法机构间的平衡。

一般情况下,各个机构都是由不同的人担任,具有独立的法律地位,相互制约,以实现整体利益的最大化,从而有效避免权力被滥用、权力膨胀等问题。

3.民族融合及其意义民族融合是指各个民族之间通过文化、语言、思想等各种因素融合在一起,使各民族之间没有明显的界限,达到社会和谐的目的。

在现代多民族国家中,民族融合不仅可以带来社会的和谐与稳定,更可以促进各个民族之间的相互融合与交流,以实现各民族的全面发展。

此外,民族融合还有非常重要的现实意义,在今天,全球化的进程中,民族关系的和谐与稳定成为现代社会可持续发展的关键因素之一。

4.政权分立与民族融合的关系政权分立和民族融合,是两个不同的议题,但它们之间有着千丝万缕的联系。

文化、语言、思想等方面的交流,需要双方平等、公正的交流平台,而政权分立则提供了这样的平台。

政权分立通过将权力分散,使各个民族都能够有自己的空间和机会,从而在平等的基础上对话,相互交流,并最终实现民族融合。

此外,政权分立还可以保障各民族的权益,避免某一民族在政治、经济等方面对其他民族产生损害和影响。

在高度多元化的民族国家中,各个民族之间存在着不同的需求和利益,政权分立可以有效保障各民族基本权益,避免矛盾的发生。

5.民族融合和政权分立都是现代民主制度下不可分割的一部分。

政权分立可以为不同民族提供公正、平等的政治环境和平台,从而进一步增进民族之间的交流与融合,保障民族权益的保护。

第四单元政权分立与民族融合【课标要求与教材分析】课标要求1、了解三国鼎立形成的史实。

2、说出人口南迁和民族交往促进了江南开发的史实。

3、概括北魏孝文帝促进民族融合的措施。

教材分析本单元的特点是政权分立与民族融合。

1、三国鼎立是东汉末年军阀割据混战的必然结果。

它的形成,实现了几个大范围的局部统一,是历史的一大进步,为后来西晋的统一奠定了基础。

2、公元280年,西晋统一全国。

但是由于统治阶级内部纷争,加之内迁各族的反抗斗争,西晋灭亡,东晋在南方建立,中国陷入南北分裂状态,淝水之战使这一局面持续。

3、四世纪后期,北魏政权建立,统一黄河流域,顺应民族融合的大趋势,孝文帝在政治、经济、社会习俗等方面进行了一系列改革。

孝文帝改革促进了民族大融合,促进了社会经济、文化的发展,也为隋唐的统一奠定了重要基础。

【学情分析】初一学生尚未具备较强的分析问题的能力和方法,而且初一学生以形象思维为主,知识体系松散但是求知欲强,在教学中应着眼于基本技能和方法的培养。

本单元线索清晰但内容抽象,利用大量的图片和材料,使学生更加直观的感受、认识和理解问题,让学生通过对材料、图片的阅读与分析,从中获取有价值的信息。

【教学目标】知识与能力1、掌握官渡之战和赤壁之战的历史作用、曹操能够哦能够统一北方的原因、赤壁之战曹操失败的原因以及三国鼎立局面形成的原因。

2、了解自三国末年至南朝历史发展的大概脉络:西晋的兴亡、少数民族的内迁、东晋和十六国的简单概念、前秦和淝水之战、南朝的简单概念。

了解这一时期我国江南地区经济开发的状况。

3、比较系统的了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括十六国以来北方民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实。

过程与方法利用历史教学插图,直观形象地了解三国鼎立局面形成的有关史实。

学习从各种途径收集史料的方法,收集讲述有关三国历史的小故事。

层层设疑,分组讨论。

情境教学与问题探究式教学相结合。

阅读课文,找出关于曹操能够统一北方的有关因素,提高从课文中获取有效信息的能力。