《大地构造学》第二讲

- 格式:ppt

- 大小:7.14 MB

- 文档页数:43

大地构造学基础理论提要(2)胡经国第2章地槽-地台学说一、地槽及其特征1、地槽的一般概念1873年,丹纳(J.Dana)正式把地壳上强烈下降并逐渐被沉积物充填的坳陷称为地槽(Geosyncline),而将地槽之间沉积岩层变薄或缺失的相对隆起区叫做地背斜(Geanticline)。

地槽是地壳上的槽形坳陷。

地槽具有以下特征:呈长条状分布于大陆边缘或二个大陆之间,具有特征性的沉积建造并组成地槽型建造序列,广泛发育强烈的岩浆活动,构造变形强烈,区域变质作用发育等。

地槽是地壳上强烈活动的构造带,曾经为巨大的坳陷带,沉积有巨厚的海相沉积物,坳陷被沉积物补偿充填;以后,挤压力就把这些沉积物挤压成褶曲;最后,转变为造山带(褶皱山脉)。

阿尔卑斯山沉积物中没有浅海相沉积层,却有厚度不大的深海或远海相沉积物。

地槽是在大陆之间的海洋地区内发育起来的一个狭长的深海槽。

现代板块构造理论认为,地槽是岩石圈板块边缘部分的阿坳陷带。

2、关于地槽概念的一般理解关于地槽概念的一般理解包括:⑴、地槽的概念具有两重性质:早期主要表现为在地壳上形成深坳陷,这种深坳陷可以被沉积物所补偿,从而形成被巨厚沉积物所占据的沉降带,也可不被沉积物所补偿,形成深海盆地;晚期强烈褶皱上升形成巨大的造山带(褶皱山系)。

⑵、在时间上,指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

⑶、在空间上,地槽主要位于大陆边缘,少数位于两个大陆之间。

3、地槽的基本特征⑴、空间位置特征地槽通常出现在大陆边缘地带或两个大陆之间。

因此,地槽一般都具有狭长的槽形形态,呈长条状分布;规模很大,长几百至几千公里,宽几百公里。

现今地槽多为造山带(褶皱山脉)。

⑵、沉积特征地槽沉积物分布在长条状的坳陷内。

沉积物以海相为主,分选性差,厚度巨大,可达上万米。

常常形成特殊的沉积建造和建造序列,由下而上依次为:①、硬砂岩建造这种建造多出现在地槽形成初期构造环境不稳定的情况下。

②、硅质-火山岩建造(细碧角斑岩组合)相当于蛇绿岩套的一部分,标志地槽下沉最强烈的阶段,断裂、火山活动发育。

大地构造学基础知识提要(2)胡经国二、问题解答1、造山作用存在的六个主要标志造山作用是造成岩石圈横向收缩、垂向增厚、隆升成山的作用。

其存在标志有:⑴、角度不整合地层之间的的角度不整合是一次强烈构造作用的产物,代表了地壳经历过一次下降-抬升-再下降的过程,是造山作用发生的最明显的证据。

实际上,由于强烈的构造作用影响,因而使已形成的地层普遍发生褶皱、断裂等较强的构造变形,并使造山作用过程中所形成的火山-沉积岩系往往与下伏不同时代地层呈角度不整合接触。

所以,角度不整合是造山运动最明显的证据。

⑵、磨拉石沉积组合磨拉石沉积组合是一套以陆相为主的巨厚的砾岩和砂岩占优势的沉积组合,产出于山间坳陷和边缘坳陷。

这种沉积组合的岩石分选很差,层理不规则,常见交错层理和波痕,相变急剧。

它是由于强烈的构造作用使岩层发生褶皱和断裂而隆升,并遭受剧烈剥蚀而形成快速堆积的产物。

也就是说,在造山作用过程中,每一次较强的构造事件都会产生同造山磨拉石沉积组合。

所以,磨拉石沉积组合一直被认为是造山作用发生的直接标志。

⑶、沉积组合性质突变造山作用发生之前多为稳定型的沉积组合,而在造山作用期间则以火山-沉积组合和磨拉石沉积组合为代表的非稳定型沉积组合类型为主。

⑷、强烈构造变形这也是造山作用存在的直接标志。

造山作用期间地壳物质发生了强烈构造变形,如强烈褶皱和大规模逆冲推覆构造等。

⑸、动力变质造山作用过程中,由于较强大的构造挤压作用,可使断裂带附近或整个地壳岩石发生普遍动力变质作用。

尤其是在规模较大的逆掩断层附近,因应力相对集中而常常出现动力变质带,甚至可产生高压动力变质岩。

⑹、岩浆活动剧烈的岩浆活动是造山作用的直接产物。

在造山作用期间,随着大规模逆掩断层的形成,导致了地壳岩石发生部分熔融,形成的岩浆随着强烈的构造作用侵入或喷出至地表,造成剧烈的岩浆活动。

2、上地壳、中地壳、下地壳的岩石学垂直分层在未变质的表壳岩石下面的上地壳由绿片岩相岩石组成;中地壳主要为经过富铝的、伴随局部混合岩化及花岗岩化的角闪岩相岩石;下地壳为含有长英质片麻岩和多种侵入体的麻粒岩相岩石。

大地构造学大地构造学第一章大地构造学引言绪论《大地构造学》是地球科学各专业的一门重要基础理论课程。

大地构造问题“已成为许多地球科学家研究活动的中心议题”,在地球科学研究活动中占据着统领地位。

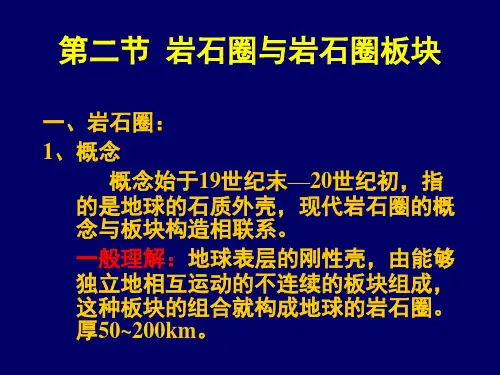

理论体系:活动论、新全球构造大陆、动力学思想第一节大地构造学的研究对象、任务和特点一、 What are Tectonics[tek't?niks]大地构造学 and Structural Geology[地质] 构造地质学? (1)大地构造学研究地壳和岩石圈(大陆、洋盆、造山带、地震带和其他地球表面大尺度构造)结构和构架Tectonics------------architectures (2)大地构造学研究地壳和岩石圈构造(大陆、洋盆、造山带、地震带和其他地球表面大尺度构造)形成和发展演化规律(3)大地构造学研究引起地壳和岩石圈(大陆、洋盆、造山带、地震带和其他地球表面大尺度构造)构造形成、发展和演化的动力学。

研究地壳岩石圈形成演化基本动力的大地构造学分支统称为“地球动力学”—Geodynamics)Tectonics and Structural geology相同点:1. 均涉及对已发生变形的地球外层演化的重建,如地壳的破裂、大洋裂解大洋关闭碰撞等2. 均涉及地壳和上地慢的运动和变形不同点: 大地构造学主要研究区域或全球尺度的运动和变形构造地质学主要研究亚微—区域尺度岩石变形两个研究领域相互独立。

但在区域尺度上,他们有相当多的重叠。

因为我们对大尺度构造运动的理解的重要来源有赖于于对岩石中变形的观察;相反对大尺度构造演化历史的了解有助于理解构造变形的动力起因。

Tectonics 与Plate tectonics及其他学科关系Tectonics depends on other branches of geologyTectonics— Plate tectonics: Plate tectonics即建立在板块构造理论基础上大地构造学。

《大地构造学》知识点总结第一章绪论一、大地构造学的研究对象、内容、方法、意义研究对象:大地构造学,是研究地球过程的综合学科。

研究内容:①区域或全球尺度的地壳与岩石圈构造变形特征及圈层相互作用,如:大洋-大陆相互作用、地球内部圈层相互作用、造山带与盆地的形成过程等;②构造变形与岩浆作用-沉积作用-变质作用的相互关系;③地壳与岩石圈的形成与演化过程;④地球表面海-陆的形成与演变方式及过程;⑤地球深部作用过程及其机制。

研究方法:大地构造学研究方法需要综合利用地质学其他学科以及地球物理探测、地球化学的研究手段与研究成果。

研究意义:大地构造学研究可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释。

二、固体地球构造的主要研究方法主要包括固体构造几何学与构造运动学的研究。

固体地球的构造几何学:主要研究地球的组成成分及结构。

方法有:①研究暴露在地表的中、下层地壳乃至地幔顶部剖面,通过地质、地物、地化综合研究,揭示地壳深部物质组成、结构构造、物理性质、岩石矿物及元素的物化行为、温压条件、地热增温率、有关元素及矿物成分的聚散规律;②研究火山喷发携带到地表的深源包裹体,揭示深部物质与构造特征;③人工超深钻探直接取样(目前为止涉及最深深度12km);④地震探测:分为天然地震探测和人工地震探测,利用地震波的折射与反射可揭示地球深部构造特征。

固体地球构造运动学:主要研究地质历史时期的大地构造运动学与现今固体地球表面的构造运动。

地质历史时期的大地构造运动学可以利用古地理学(岩相、生物、构造)、古气候分区、地球物理学与古地磁学进行研究;现今固体地球表面的构造运动可以利用空间对地的观测与分析技术。

三、大地构造学研究意义理论意义:可以为认识和分析构造地质学的研究背景和形成机制提供宏观的上成因解释;实际应用意义:①大型成矿集中区(矿集区)等成矿构造背景、资源规划;②大规模破坏性地震产生于形成的地质构造背景与稳定性评价;③绝大对数大型、灾难性地震都发生在活动板块边缘带(区)上,或与板块相互作用有关的次级活动构造单元边界区域。