明清文献

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:5

收稿日期:2023-04-08作者简介:姜鹏(1982 ㊀),河南财经政法大学图书馆馆员㊂明清陵寝文献四种考述姜㊀鹏(河南财经政法大学图书馆,河南郑州㊀450016)摘㊀要:明清陵寝文献大多存于档案㊁典籍㊁史书中,过于碎片化,明清陵寝文献的整理工作相当迫切,‘帝陵图说“‘前明十三陵始末记“及‘东陵日记“‘西陵日记“四部文献是独立于官修文献之外的专门性著作,兼具历史学㊁建筑学㊁地理学㊁文学等价值㊂文章以整理点校‘帝陵图说“等明清陵寝四部文献为基础,考证了其题跋㊁版本及作者情况,以期丰富明清陵寝文献的研究成果,为学界研究明清陵寝提供参考㊂关键词:‘帝陵图说“;‘前明十三陵始末记“;‘东陵日记“;‘西陵日记“中图分类号:G256㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1003-1588(2023)05-0133-04㊀㊀自20世纪30年代起,针对明清陵寝的研究已近百年,直至今日仍方兴未艾,随着研究的不断深入,相关的文献整理相当迫切㊂‘帝陵图说“‘前明十三陵始末记“及‘东陵日记“‘西陵日记“四种文献是独立于官修文献外的专门性著作,具有历史学㊁建筑学㊁地理学㊁文学等价值㊂明清两朝皇家陵寝对外采取极为严厉的封闭政策,因此,以个人视角对明清陵寝进行记录的文献较稀缺㊂‘帝陵图说“‘前明十三陵始末记“及‘东陵日记“‘西陵日记“四种文献是以作者实地勘验的方式对明清陵寝的建筑㊁制度㊁文化等方面进行详尽记载,是较早㊁较完善的记录,保存了明清帝王陵寝的风貌,具有重要的文献价值㊂㊀㊀前两种记录了明十三陵的相关情况,‘帝陵图说“成书于清初,‘前明十三陵始末记“成书于民国;后两种‘东陵日记“‘西陵日记“记录了清代陵寝的相关情况,成书于清晚期㊂1㊀‘帝陵图说“,国家图书馆藏,民国乌丝栏抄本1.1㊀‘帝陵图说“的作者及其编纂过程㊀㊀‘帝陵图说“的作者梁份,字质人,江西南丰人㊂清代地理学家㊁文学家㊂他自幼志远,以举子之业为不值,拜谢文游弟子邵睿明为师,研习理学,后从彭士望㊁魏禧为学,得易堂学问㊂九子所倡为经世济用之学,更以气节文章声名海内㊂梁份所行,便是此途㊂彭士望曾称赞其曰: 余门下生之患难㊁坎廪㊁艰危,谁有如梁生之甚?而生之则益坚,气益锐,持大义,虽百折九死曾不挫其毫末㊂此其人所易及哉! [1]‘南丰县志㊃梁份传“称其: 得易堂秘龠,尚气节,有经济才,终身不乐仕进㊂ [2]㊀㊀明亡之时,梁份不过三岁,本在幼年,然其遗民之志却不减易堂诸子㊂康熙十二年(1673),吴三桂起兵,梁份亦曾入其部将韩大任麾下,后虽兵败,复明之心矢志不移㊂经世济用,山川形胜,他遍历河西之地,历时6年,终写成‘西陲今略“一书㊂这本书是梁份非常重要的地理著作,其心其志皆指向深远㊂‘清史稿“载: (份)尝只身游万里,西尽武威㊁张掖,南极黔㊁滇,遍历燕㊁赵㊁秦㊁晋㊁齐㊁魏之墟,览山川形势,访古今成败得失,遐荒轶事,一发之于文,方苞㊁王源皆重之㊂ [3]㊀㊀梁份有此家国深情,堪舆功夫,于康熙四十二年(1703)步谒皇陵,与新安人黄曰瑚共同对十三陵进行较为系统的勘察, 份为图说,曰瑚步跬 ,撰写成‘帝陵图说“㊂吴铭道撰‘ 帝陵图说⓪书后“慨叹道: 呜呼!先皇帝三百年式凭之天寿山,五六十年来,仅仅一二遗民于摧伤斩伐之余,拨雉兔刍荛之迹,或得之樵人指数,或得之野老传闻,纪成一编,以备逸史,此非有大隐恸于其中者,必不能也㊂ [4]明清陵谷之变,明末士大夫甘为遗民者,尝以访先皇故331第43卷第5期河南图书馆学刊2023年5月㊀陵为情感依归,有诗文唱和者不知凡几,有撰文考据者不知凡几,除梁份外,顾炎武的‘昌平山水记“也值得学界关注㊂事实上,梁份撰写‘帝陵图说“亦受到顾氏之启发,吴铭道在‘ 帝陵图说⓪书后“中说: 取顾氏‘记“共相质证,因叹有顾氏‘记“必不可无此‘图说“,犹之有‘史记“必不可无‘汉书“㊂ [5]确乎如此,‘昌平山水记“ 详于形势,旁及山水 ,而‘帝陵图说“ 详于规制,特悉诸陵 及 陵所丽之山水 ㊂今读此书者亦可二者并读,则其迹逾详,其思逾深㊂1.2㊀‘帝陵图说“内容体例㊀㊀全书共三卷,卷一为‘钟山图说“‘孝陵图说“,但有图无说㊂吴铭道在‘ 帝陵图说⓪书后“称 图凡十五,天寿山至措宫十四图,二卷㊂金山图洎景帝陵三卷㊂虚首卷者,将有事于钟山孝陵也 [6]㊂该书以‘天寿山“为总说,后对诸陵逐一详细叙述,为长陵㊁为献陵㊁为景陵㊁为裕陵㊁为茂陵㊁为泰陵㊁为康陵㊁为永陵㊁为昭陵㊁为定陵㊁为庆陵㊁为德陵㊁为攒宫,不仅记录了陵寝建筑的规模㊁形制㊁完缺㊁植被等情况,还考证了陵寝营建始末㊁沿革变迁等史事㊂㊀㊀‘帝陵图说“以抄本传世,有丁丙八千卷楼藏本(十三陵文物科为其再抄本)与国家图书馆藏本两个版本,其中以国家图书馆所藏图说较为完整,书后附‘帝陵图说书后“‘重书帝陵图说后“两篇跋文及‘十三陵记“(上㊁下)㊂㊀㊀所跋者为吴铭道,所记者为王源㊂吴铭道字复古,号古雪山民,安徽贵池人,吴应箕之子,平生喜游名山大川,精诗文,擅长书法,有‘古雪山民诗集“八卷㊂康熙时期,他曾参与纂修‘江南通志“,对山川地理颇有见地㊂康熙四十三年(1704),又值甲申,‘帝陵图说“书成,游历云南的梁份曾以书示吴铭道,是以为之跋㊂吴氏‘重书 帝陵图说⓪后“言及‘帝陵图说“虚其首卷,以待谒孝陵后成书㊂可惜的是梁份并未完成孝陵之谒㊂作为跋者,吴铭道深谙顾炎武与梁份为帝陵存图留说互通之心,故而,他意欲将顾氏‘孝陵图诗“ 冠之此编,订为全书 ,惜乎顾氏之图未见,今特录其序及诗如下,以全其面目㊂㊀㊀序曰:臣山佣于重光单阏二月己巳,来谒孝陵㊂值大雨,稽首门外而去㊂又二载昭阳大荒落二月辛丑,再谒㊂十月戊子,又谒㊂乃得趋入殿门,徘徊瞻视,鞠躬而登殿上㊂中官奉帝后神牌二,其后盖小屋数楹,皆黄瓦,非昔制矣㊂升甬道,恭视明楼宝城;出门,周览故斋宫祠署遗址㊂牧骑充斥,不便携笔砚,同行者故陵卫百户束带玉稍为指示,退而作图㊂念山陵一代典故,以革除之事,实录㊁会典并无纪述;当先朝时,又为禁地,非陵官不得入焉,其官于陵者,非中贵则武弁,又不能通谙国制,以故其传鲜矣㊂今既不尽知,知亦不能尽图,而其录于图者且不尽有,恐天下之人同此心而不获至者多也,故写而传之㊂臣山佣稽首顿首谨书㊂㊀㊀钟山白草枯,冬月蒸宿雾㊂十里无立椔,冈阜但回互㊂宝城独青青,日色上霜露㊂殿门达明楼,周遭尚完固㊂其外有穹碑,巍然当御路㊂文自成祖为,千年系明祚㊂ 及今尽流冗,存两千百户㊂下国有虮臣,一年再奔赴㊂低徊持寸管,能作西京赋㊂尚虑耳目褊,流传有错误㊂相逢虞子大,独记陵木数㊂未得对东巡,空山论掌故[7]㊂㊀㊀王源是明末清初的古文大家,师从魏源,方苞在为其所作的‘居业堂文集㊃序“中曰: 王源字昆绳,世为直隶宛平人㊂父某,明锦衣卫指挥,明亡,流转江淮,寓高邮㊂源少从其父,喜任侠言兵㊂少长,从宁都魏叔子学古文,性豪迈不可羁束㊂于并世人视之蔑如也,虽古人亦然㊂所心慕独汉诸葛武侯㊁明王文成㊂ [8]他与梁份都曾师从魏禧,交情甚佳㊂作为历经陵谷之变的一代人,故国之思常常难忘,王源之父有谒陵之志,未遂而殁,王源本人于康熙四十五年(1706)偕梁份之子文中过昌平,随后登天寿,按照‘帝陵图说“所提供的线索,开启谒陵之行㊂他所作‘十三陵记“既是亲身所历,又以‘帝陵图说“为导引蓝本,颇具文献价值㊂1.3㊀‘帝陵图说“的史学观照㊀㊀有别于其他十三陵记,‘帝陵图说“不惟地理述作,亦予以史学家的思考与观照,兼具浓烈的故国之思㊂例如,其叙述定陵营建始末后,对于当时君臣昏聩,奸邪当道的慨叹: 寿宫之建也,惜哉邪臣主其事,庸相赞其成,虽有抗言力诤,议论之盈庭,而一人偏听之过㊁遂非之心,欲以挽回,而卒莫可挽回㊂则当日之国政类如斯者,夫岂少哉? [9]尤以对崇祯陵寝的讨论为著㊂对于崇祯之陵的称谓问题,他认为: 烈皇帝殡于田妃墓,国耻未雪,不谓之攒宫不可431姜鹏:明清陵寝文献四种考述也,以陵称不可也,以思称尤可也㊂绍宗追尊端皇帝也,陵曰思陵,则以思陵称攒宫者,皆未之思也㊂ [10]对于崇祯的谥号问题,他认为: 古今无不亡之国,无不丧之身,当国亡身丧,而正大光明㊁轰轰烈烈者,烈皇帝一人而已㊂况国运既衰之日,求治最切,忧勤之深,圣帝明王,无以过此㊂天下虽亡,大行长存,未可以恶谥加也㊂南都拟庙号曰思,按谥法: 大省兆民曰思,追悔前过曰思㊂ 有议思非美谥,给事李清请更之,高弘图谓: 比德钦明,继美放勋㊂ 而马㊁阮诸人易思曰毅,夫武宗称毅久矣,奈何不之考也?盖谥思者既非,而易毅者未是,不待左良玉之檄而知其谬误矣㊂福京改曰威宗,诚定谥也㊂他则恶谥矣㊂左宗郢有云: 宋高宗时加秦桧以尽美之谥,今何尝称之?然则加烈皇帝以恶谥,后人又何尝称之? [11]2㊀‘前明十三陵始末记“,中国科学院图书馆藏,铅印本㊂刘仁甫辑编2.1㊀‘前明十三陵始末记“编纂体例㊀㊀该书为民国时期作品,共一卷,因其有石印陵图一幅,故又以‘前明十三陵始末“名之㊂封面题 每本附陵图一页/前明十三陵始末记/民国四年九月出版 ㊂该书主要记载各陵寝的墓主㊁卜选营建㊁建筑规制㊁陪葬墓等内容㊂书后附各陵诗文㊁题辞㊁楹联等,是较有价值的维修勘察工作记录㊂2.2㊀‘前明十三陵始末记“附录与清初满汉政策㊀㊀书后所附的清代帝王关于十三陵的诏谕㊁诗文㊁题辞,代表了清王朝对于前明帝王的政治态度㊂从对待崇祯帝思陵的态度可以看出,清初统治者对汉人士绅阶层的笼络与收买㊂‘前清世祖章皇帝谕修明崇祯帝陵诏“云: 顷者两幸昌平,周视明代陵隧,躬亲盥奠,俯仰徘徊㊂以彼诸陵规制咸壮丽相因,独愍帝之陵荒凉卑隘,典物未昭㊂原彼当年孜孜求治,宵旰不遑,只以有君无臣,薄海鼎沸,洎乎国步倾危,身殉社稷㊂或列籍荐绅,或齿登编户,恩沽累世,德濊高曾㊂勿以革故为嫌,致歉事亡之谊㊂ [12]思陵之建与 扬州十日 嘉定三屠 江南三大案 同存于世,对于汉族士绅阶级的怀柔与震慑并行,不可不察㊂㊀㊀另所附乾隆‘北幸昌平谒明陵八韵“‘又哀明陵三十韵“‘过清河望明陵各题句“及嘉庆‘谒明陵八韵“,俱以帝王视角,怀古咏史,亦颇为可观㊂3㊀‘东陵日记“‘西陵日记“,清光绪间刻本3.1㊀‘东陵日记“‘西陵日记“作者考㊀㊀‘东陵日记“‘西陵日记“的作者潘祖荫,‘清史稿“曰: 字伯寅,江苏吴县人,大学士世恩孙㊂咸丰二年一甲三名进士,授编修㊂迁侍读,入直南书房,充日讲起居注官㊂累迁侍读学士,除大理寺少卿㊂ [13]‘皇朝经世文续编“言其一字郑庵,‘晚晴簃诗汇“以 郑庵 为其号㊂潘氏在中枢为官数十载,以随扈大臣身份长期担任东陵的修缮和两朝帝后的奉寝任务,以其行迹而成‘东陵日记“‘西陵日记“二书㊂3.2㊀‘东陵日记“‘西陵日记“内容体例㊀㊀二书为清光绪间刻本,线装㊂‘西陵日记“封面题 受业叶昌炽署检己酉正月 ㊂叶昌炽字鞠常,晚号缘督庐主人,清长洲(今江苏苏州)人,学问渊博,尤长金石㊁版本之学㊂曾馆于潘祖荫家,因得尽窥珍秘,每睹一书辄为解题,曾为祖荫撰‘滂喜斋藏书记“二卷㊂‘东陵日记“‘西陵日记“亦经其手署检㊂㊀㊀‘东陵日记“,共计9年(乙丑㊁癸酉㊁乙亥㊁丙子㊁丁丑㊁戊寅㊁己卯㊁丙戌㊁庚寅),以先后协理东陵为次编定,分别为同治四年(乙丑,1865)随扈同治帝为咸丰帝落葬定陵,光绪元年(癸酉,1875)随扈光绪帝为同治帝落葬惠陵,光绪二年至光绪五年(乙亥㊁丙子㊁丁丑㊁戊寅㊁己卯,1876 1879)被派修缮东陵工程,光绪十二年(丙戌,1886)㊁光绪十六年(庚寅,1890)随扈谒东陵㊂书中详细记录了每次往返的行程,具体到时㊁刻所处理的事宜,保留了大量清东陵修缮及谒祭的文献,具有较高的文献价值㊂㊀㊀‘西陵日记“,共计6年(丁卯㊁丙子㊁丁丑㊁戊寅㊁庚辰㊁丁亥),以协理西陵为次编定,分别为同治六年(丁卯,1867)往西陵落葬道光之庄顺皇贵妃,光绪二年㊁三年㊁四年㊁六年(丙子㊁丁丑㊁戊寅㊁庚辰,1876㊁1877㊁1878㊁1880)查勘修缮西陵,光绪十三年(丁亥,1887)随扈慈禧皇太后㊁光绪帝谒西陵㊂其体例与‘东陵日记“大体相同,书中详细记录了在西陵期间的日程㊁事务及处理情况㊂㊀㊀此外,潘祖荫还有‘沈阳日记“,是其奉谕前往531姜鹏:明清陵寝文献四种考述㊀沈阳查勘福陵碑楼工程的日记,因福陵为清太祖之陵寝,可作为清代陵寝文献一并参读㊂3.3㊀‘东陵日记“‘西陵日记“中的纪行诗㊀㊀潘祖荫以日记之体撰写‘东陵日记“与‘西陵日记“,不仅记录了随扈的真实情景,还在随行过程中留下了大量诗歌㊂寒来暑往,风霜雨雪,劳碌辛苦,诗歌多有感慨,实见潘氏情怀㊂有报效君国㊁知遇情深者,如‘叩谒穆宗暂安处恭纪“: 缅惟知遇感,掩袂泪沾襟㊂ [14]有心系民瘼者,如‘遇雨“: 频年灾歉遍,妖疫又兼参㊂目击流亡苦,心期稼穑甘㊂ [15]有羁旅感怀者,如‘松林店题壁“: 朝暮寒温迥不同,雪泥风絮任西东㊂年来好景分明记,都在车尘马足中㊂ [16]另有行路见闻㊁交游唱和㊁怀古幽思等内容,不一而足㊂㊀㊀两部文献对于清代陵寝制度研究具有较高的文献价值,在历史学㊁地理学㊁文学的研究方面也有着独特的价值,当深查之㊂㊀㊀明清陵寝文献大多存于档案㊁典籍㊁史书中,过于碎片化,明清陵寝文献的整理工作相当迫切,针对‘帝陵图说“‘前明十三陵始末记“及‘东陵日记“‘西陵日记“整理工作的展开,为后续多学科的研究㊁利用奠定了基础㊂参考文献:[1]㊀彭士望.耻躬堂诗文钞[M].清咸丰二年刻本.[2]㊀包发鸾,赵惟仁.南丰县志[M].民国十三年铅印本.[3][13]㊀赵尔巽.清史稿[M].民国十七年清史馆铅印本.[4][5][6][9][10][11]㊀梁份.帝陵图说[M].清抄本.[7]㊀顾炎武.亭林诗集[M].清刻本.[8]㊀方苞.方望溪先生全集[M].清咸丰刻本.[12]㊀刘仁甫.前明十三陵始末记[M].民国铅印本. [14][15]㊀潘祖荫.东陵日记[M].清刻本.[16]㊀潘祖荫.西陵日记[M].清刻本.(编校:孙新梅)(上接第113页)㊀㊀㊀总的来说,NFT作为一种新兴技术,对元宇宙环境中的图书馆具有巨大潜力,NFT可以提供一种安全和可验证的方式表示数字资产,并促进与其他系统的互操作性,但同时也存在一定的挑战和不确定性,从目前来看NFT带给未来图书馆的正面影响要远远大于负面影响㊂因此,图书馆员需要对NFT技术有全面的了解,并积极探索NFT技术的适用性和可行性,以促进图书馆数字馆藏的发展和提高图书馆数字馆藏的存储和管理效率㊂6㊀结语㊀㊀元宇宙已经来到人们身边,虽然理想中的元宇宙与现实之间还有不小的距离,无论是元宇宙也好, NFT也好,都是现代信息技术高速发展所提出的一个阶段性的概念,随着元宇宙生态的逐渐成熟,有的概念会消散在历史长河中,而有的概念会发展成为具有颠覆性的革新力量㊂处于信息技术爆炸时代下的图书馆员应有清醒的认识,在保持自身公益性的前提下,理性对待元宇宙模式下的发展现状,同时居安思危,对可能出现的运营模式和相应的法律风险做到未雨绸缪[7]㊂数字馆藏作为可进一步开发利用的NFT,在相关技术的加持下会衍生出更加多种多样的形态,本研究初步探析了如何更好地发挥NFT在构建数字馆藏体系中的作用,希望能够抛砖引玉,吸引更多的同行参与研究,为图书馆拥抱元宇宙提供更多的思路㊂参考文献:[1]㊀高泽龙,王伟男,潘炜,等.非同质化代币的应用原理及身份识别场景解析[J].网络空间安全,2021(1):63-66. [2]㊀牟丽君,许鑫.基于NFT的非遗数字资源开发研究[J].农业图书情报学报,2022(6):14-23.[3]㊀湖北省博物馆发力文创新形态[EB/OL].[2022-12-30].https:///hbfb/rdgz/202110/t20211029_3835714.shtml.[4]㊀湖北省博物馆试水文创新形态, 镇馆之宝 越王勾践剑上新数字藏品[EB/OL].[2022-12-30].https:///s?id=1719845489061758714&wfr=spider&for=pc.[5]㊀谭烨.公共数字文化唯一标识符体系研究[J].图书情报研究,2021(3):109-114,122.[6]㊀陈苗,肖鹏.元宇宙时代图书馆㊁档案馆与博物馆(LAM)的技术采纳及其负责任创新:以NFT为中心的思考[J].图书馆建设,2022(1):121-126.[7]㊀徐棣枫,谭缙.元宇宙时代馆藏资源运营的法律风险与合规问题[J].东南文化,2022(3):161-168.(编校:崔萌)631姜鹏:明清陵寝文献四种考述。

明清民国时期桂林地区重要方志文献综述摘要:通过对明清民国时期桂林地区较为重要方志文献的编修和收藏情况进行简要的回顾与总结,以求了解明清民国时期桂林方志文献的概况,以便引起相关研究人员更多的关注,旨在更好地开展桂林历史、地理、文化、社会、经济等方面的研究工作。

关键词:明清民国时期桂林地区方志文献本文所提及的“桂林方志文献”是指明清至民国时期,广西区域内官方及私人编纂的桂林地区方志和涉及桂林地区的方志性文献资料,这些方志文献为桂林的历史、地理、人文、风俗保存了大量珍贵资料,是研究桂林历史文化的重要参考文献。

根据《中国地方志联合目录》的记录,现存涉及桂林地区的方志和方志性文献资料共有48部(编纂时间在1949年之前)。

本文通过对明清民国时期桂林地区较为重要的方志文献的编修和收藏情况进行简要梳理,以期更好地开展桂林的历史、地理、文化、社会等方面的研究工作。

一、明清民国时期桂林地区重要方志文献编纂收藏情况明清民国时期是桂林方志文献编纂的发展完善阶段,尤其是清和民国时代为桂林修志的鼎盛时期。

兹将该时期桂林地区较为重要的方志文献编纂、收藏情况介绍如下:(一)通志类清代《广西通志》三部,康熙年间郝浴修、廖必强、王如辰等纂四十卷本,康熙二十二年(1683)刻本现藏于桂林市图书馆、广西图书馆(胶卷)、上海图书馆、浙江图书馆等地;雍正年间金鉷修、钱元昌、陆纶纂一百二十八卷本,雍正十一年(1733)刻本现藏于国家图书馆、广东图书馆、广西图书馆(胶卷)等地,抄本藏于桂林市图书馆、中国科学院南京地理所图书馆等地,乾隆年间《四库全书》本藏于国家图书馆、故宫博物院图书馆、浙江图书馆、甘肃图书馆等地;嘉庆年间谢启昆修、胡虔纂二百七十九卷首一卷本,嘉庆六年(1801)刻本藏于广西档案馆、国家图书馆、北京大学图书馆、南京图书馆等地,同治四年(1865)补刻本藏于广西图书馆、国家图书馆、上海图书馆、南京图书馆等地,光绪十七年(1901)桂垣书局再补刻本藏于桂林市图书馆、广西图书馆、广西博物馆、广西师范大学图书馆、国家图书馆等地。

第20卷第3期2020年9月 江苏科技大学学报(社会科学版)JournalofJiangsuUniversityofScienceandTechnology(SocialScienceEdition) Vol.20 No.3Sept.2020文章编号:1673-0453(2020)03-0001-0006明清练湖水利文献述论姜 浩1,王 卉2(1.中国(杭州)美丽城乡教育培训中心学历教育部,浙江杭州311500;2.杭州技师学院基础系,浙江杭州311500)摘 要:历史上的练湖不仅是一个具有防洪灌溉功能的地方水利工程,更在济运通漕方面起着重要作用。

唐代之后,朝野间围绕练湖的水利存废、湖事诉讼、工程建设产生了大量的案牍文献。

明代开始,地方士民致力于收集整理练湖文字材料,陆续编成《湖漕成案》《练塘考》《练湖志》《练湖歌叙录》《练湖歌叙录续编》《练湖歌叙录三续》《练湖歌叙录四续》等具有特色的练湖水利文献。

历史上围绕练湖水利而产生的兴废政论、诉讼文案、工程营建档案,以及水利管理、湖赋征收、湖产使用、水资源分配方案等原始材料,因此得以比较完整地保存下来。

对明清练湖水利文献的编撰流传及价值进行考证梳理,既能够更好地定义练湖在运河史上的作用和地位,也有助于研究历史上练湖区域水利社会和水利环境的变迁。

关键词:练湖;水利文献;《练湖志》;《歌叙录》中图分类号:K206 文献标识码:A收稿日期:2019-10-30基金项目:浙江广播电视大学312人才培养工程项目;杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)科学研究课题“练湖水利的历史营修及其环境变迁”(HKYYB-2015-18)作者简介:姜浩(1983—),男,山东青岛人,中国(杭州)美丽城乡教育培训中心、浙江电大桐庐学院讲师,主要从事历史文献学、地方文化研究;王卉(1983—),女,山东德州人,杭州技师学院讲师,主要从事文化学研究。

① 明代蒙学课本《幼学琼琳》在“地舆”篇中对“五湖四海”写道:“饶州之鄱阳、岳州之青草、润州之丹阳、鄂州之洞庭、苏州之太湖,此为天下五湖。

宋元明清石刻文献整理

宋元明清时期的石刻文献是中国古代文化遗产的重要组成部分,记录了当时社会的政治、经济、文化等方面的情况。

以下是对宋元明清石刻文献的整理:

宋代石刻文献:

1. 《岳阳楼记》石刻:记载了文人范仲淹对岳阳楼的赞美和对社会现象的思考。

2. 《郡斋诗画志》石刻:记载了宋代文人的诗文和绘画作品,展示了当时文化艺术的风貌。

3. 《范文正公祭酒堂记》石刻:记载了范仲淹在湖南举行祭祀活动的经过和相关事宜。

元代石刻文献:

1. 《元刻本四库全书》石刻:元代刻制的四库全书,包括经、史、子、集四部,是中国古代最重要的文献集成之一。

2. 《元明清钞本四库全书》石刻:在元代基础上增加了明清两代的文献,使四库全书更为完整。

明代石刻文献:

1. 《苏州园林志》石刻:记载了明代苏州园林的建设和特点,是研究中国古代园林的重要资料。

2. 《重修天下名山碑刻记》石刻:记载了明代对名山大川的修复和保护工作,反映了当时社会的风貌和文化水平。

清代石刻文献:

1. 《十二陵志铭》石刻:记载了清代皇帝的陵墓修建过程和相关事宜,是研究清代皇陵制度和陵墓建筑的重要资料。

2. 《皇清顺天府志》石刻:记载了清代北京的地理、历史和文化情况,对研究清代北京城市发展具有重要价值。

这些石刻文献不仅是历史的见证,还是研究宋元明清时期社会、政治、经济、文化等方面的重要资料,对于了解古代社会和传统文化具有重要意义。

历代重要类书—明清:(1)明代的重要类书(1)明代的重要类书金元两朝类书很少,而且大都亡佚。

明代由于印刷事业的进一步发达,编制类书的数量颇多。

而且明代特别重视科举,对经义考据无大发明,读书人赴考必须写时文,应付科举的类书应运而生,其规模之广,数量之多,实超越各朝。

仅以《四库全书总目》的著录来看,所收各代类书(收录和存目)共282种,其中明代即有139种,几乎等于所收隋、唐、宋、元、清类书之总数。

不过明人编类书有的不免粗制滥造,或任意增删,或引文不注出处。

但明代最有名的类书《永乐大典》却中外驰名。

其他如俞安期的《唐类涵》,200卷,是把唐人的类书删除重复,汇为一编,分43部,是整理改编以前类书之作;唐顺之的《荆川稗编》,120卷,略仿《山堂考索》的体例,分52类,每类排比前人文章;徐元太的《喻林》,120卷,专收古人譬喻词语,分造化、人事、居道、德行等10门,共580余子目;冯琦的《经济类编》,100卷,冯琦未编完即去世,由他弟弟冯瑗和弟子周家栋等稍加排比、删定而成,全书分23类,性质、体例都与《册府元龟》相近,但《册府元龟》只录事实,此书兼收文章,内容虽嫌芜杂,但征引材料比较严谨;陈耀文的《天中记》,60卷,因作者住在天中山附近而得名,内容广泛,并对材料是否真伪有所考证,为其他类书所不及;彭大翼的《山堂肆考》,228卷,补遗12卷,分宫、商、角、徵、羽五集,45门,每门又分若干子目;还有王圻的《三才图会》和章潢的《图书编》等等,都是明代类书中比较有名的,有的学术价值较高。

现将最重要的和有特点的介绍如下:a世界最大的百科全书——《永乐大典》《永乐大典》的价值主要表现在两方面:首先,在类书编纂史上,它把古类书的编纂形式发展成为具有完整性的百科全书的形式;其次,它内容特别丰富,构成15世纪初年的一个大藏书库,成为后来辑佚工作的资料渊海。

特别是其中所收的一些农业、手工业、科技书籍、医学书籍和古典文学书籍的资料,不是封建时代一般类书所具有的,这也构成了《永乐大典》丰富内容的一大特点,因此更加重了它本身的价值。

明清时期桐城的乡邦文献作者:沈志富来源:《古典文学知识》2017年第03期从17世纪至19世纪的三百多年间,大规模的乡邦文献纂辑活动在桐城民间持续进行着,这成为桐城地域学术文化的重要表征。

这些文献编纂活动多掩藏于文学史的研究架构之下没有得到系统的发掘和重视。

笔者通过各类史料钩稽,现将所得桐城通邑性乡邦文献编撰活动及成就择其要者按时代顺序辑录如下,以见明清桐城地方文献之盛。

1. 《桐彝》《迩训》,方学渐撰桐城在明以前人文不显,至明中叶学术大兴,其振兴风教、结社讲学、声名远扬的乡里大师先有何唐,继有方学渐。

方学渐(1539—1615),字达卿,世称明善先生,尝主讲东林书院,为东林党人所推重。

一生著述颇多,除记录东林讲学的《东游纪》及经学著作《易蠡》《性善绎》《心学宗》等外,还有这两部记录桐城地方先贤事迹的文献。

《桐彝》三卷、续二卷,撰于万历二十七年(1599),取桐城“忠孝义烈之行,凡耳目所及者,各为立传”(永瑢等《四库全书总目》卷六十一),凡五十人,作传二十三篇;《迩训》二十卷,撰成于万历二十九年(1601),这部书专载桐城“人物行谊及其先世事可为法者”(《四库全书总目》卷一百四十三),分门目为四十一类。

桐城派末期作家姚永朴尝谓这两部书“虽所收录甚简,然吾邑正、嘉以前之文献,实赖是而仅存”(姚永朴《〈桐城耆旧言行录〉序》),故方学渐撰《桐彝》《迩训》实开桐城乡邦文献编纂之先河。

2. 《龙眠诗传》,姚文燮选撰姚文燮(1627—1692),字经三,号羹湖,清顺治十六年进士。

姚文燮为桐城名宦,尝获赞“干才优裕,兼娴文雅”(马其昶《桐城耆旧传》卷七)。

辑录《诗传》之始,姚文燮尚是一清贫书生,但他自认“情深桑梓”,此后数年间,他朝夕与事,勤搜博采,于前贤遗编,“虽断楮残秩,珍若珙璧”(姚文燮《莲园诗草序》),“兢兢乎恐一字一句之或失”(方孝标《龙眠诗传序》)。

为尽可能减少疏漏,还一度发起征诗活动,希望能“阐幽攸重,勿令旧句久湮”(姚文燮《龙眠诗传征诗引》)。

“徽商”一词在史籍中最早始于何时,因传世文献浩繁,可能谁也无从断言。

不过,以往有学者认为,早在成化年间,徽商一词就已在松江一带流行。

其主要根据就是明人笔记《云间杂识》卷1中的一段记载:“成化末,有显宦满载归者,一老人踵门拜不已,宦骇问故,对曰:‘松民之财,多被徽商搬去,今赖君返之,敢不称谢。

’宦惭不能答。

”①有鉴于此,他们认为:“松江是徽商早年最活跃的地方,徽商一词首先在这里流行是合乎情理的。

”②这个论断的前半部分当然没有什么问题,因为在明代,松江是江南棉布业的中心,是徽商尤其是徽州布商最为活跃的地方。

但“徽商”一词是否首先在松江一带流行,则是可以讨论的。

至少,《云间杂识》这段记载徽商活动的史料在时间上存在着很大问题。

近读《淞故述》,发现《云间杂识》上述的记载实际上有着不同的版本:“成化末,有显宦满载归者,一老人踵门拜不已,宦骇问故,对日:‘松民之财,多被官府搬去,今赖君返之,敢不称谢。

’宦愧不能答。

”③《淞故述》为明人杨枢所撰。

杨枢字运之,自称细林山人,江南华亭人,明嘉靖戊子科举人,官江西临江府同知。

“是书乃所述松江一郡遗闻轶事,以补志乘之阙略者”。

④显然,这部书是反映松江府社会生活的笔记。

据万历二十三年(1595)周绍节的跋称,该书于嘉靖九年(1530),由周禋(字维敬,号一山)“手录而辑订之,存诸笥中,为家藏书”,直到万历年间方才付梓。

⑤由此可见,《淞故述》的成书年代当在嘉靖九年之前。

华亭当时属于松江府,即使假定《淞故述》的完成时间就在嘉靖九年,其时离成化末年也不过四十余年,杨枢以华亭人写松江当地事,所记这段佚事应具有较高的史料价值。

事实上,从《淞故述》后附录的《修志备览》之艺文、墓、志铭及灾异诸条来看,该书应是比较严肃的著作。

再回头看以往学者引述的《云间杂识》,作者李绍文也是华亭人,曾作《艺林累百》八卷,⑥史载:“绍文,字节之,华亭人。

是编成于天启癸亥,因《小学绀珠》而变其体例,摭拾故实。

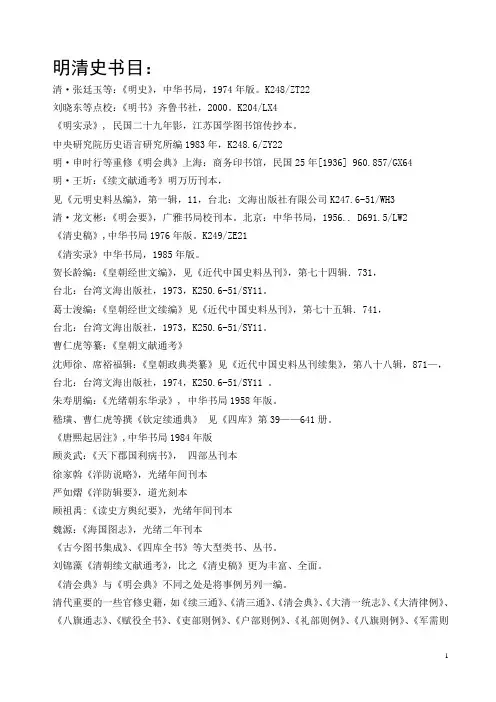

明清史书目:清·张廷玉等:《明史》,中华书局,1974年版。

K248/ZT22刘晓东等点校:《明书》齐鲁书社,2000。

K204/LX4《明实录》, 民国二十九年影,江苏国学图书馆传抄本。

中央研究院历史语言研究所编1983年,K248.6/ZY22明·申时行等重修《明会典》上海:商务印书馆,民国25年[1936] 960.857/GX64明·王圻:《续文献通考》明万历刊本,见《元明史料丛编》,第一辑,11,台北:文海出版社有限公司K247.6-51/WH3清·龙文彬:《明会要》,广雅书局校刊本。

北京:中华书局,1956.. D691.5/LW2《清史稿》,中华书局1976年版。

K249/ZE21《清实录》中华书局,1985年版。

贺长龄编:《皇朝经世文编》,见《近代中国史料丛刊》,第七十四辑.731,台北:台湾文海出版社,1973,K250.6-51/SY11。

葛士浚编:《皇朝经世文续编》见《近代中国史料丛刊》,第七十五辑.741,台北:台湾文海出版社,1973,K250.6-51/SY11。

曹仁虎等纂:《皇朝文献通考》沈师徐、席裕福辑:《皇朝政典类纂》见《近代中国史料丛刊续集》,第八十八辑,871—,台北:台湾文海出版社,1974,K250.6-51/SY11 。

朱寿朋编:《光绪朝东华录》, 中华书局1958年版。

嵇璜、曹仁虎等撰《钦定续通典》见《四库》第39——641册。

《唐熙起居注》,中华书局1984年版顾炎武:《天下郡国利病书》,四部丛刊本徐家斡《洋防说略》,光绪年间刊本严如熠《洋防辑要》,道光刻本顾祖禹:《读史方舆纪要》,光绪年间刊本魏源:《海国图志》,光绪二年刊本《古今图书集成》、《四库全书》等大型类书、丛书。

刘锦藻《清朝续文献通考》,比之《清史稿》更为丰富、全面。

《清会典》与《明会典》不同之处是将事例另列一编。

清代重要的一些官修史籍,如《续三通》、《清三通》、《清会典》、《大清一统志》、《大清律例》、《八旗通志》、《赋役全书》、《吏部则例》、《户部则例》、《礼部则例》、《八旗则例》、《军需则例》、《学政全书》、《皇清奏议》、《皇清开国方略》、《平定三逆方略》。

关于明清历史经典书籍

1. 《明史纪事本末》:谷应泰编著,记载了自明太祖朱元璋起兵至明崇祯帝自缢这 276 年的历史。

该书以纪事本末体的形式,将明朝的重大历史事件按时间顺序排列,详细叙述了明朝的政治、经济、军事、文化等方面的情况,是了解明朝历史的重要资料。

2. 《清史稿》:赵尔巽等编撰,是一部记录清朝历史的纪传体史书,全书共有五百三十六卷。

该书较为系统地记录了清朝从努尔哈赤建立后金政权至宣统三年清朝灭亡这 296 年的历史,是研究清史的重要文献之一。

3. 《万历十五年》:黄仁宇著,从“大历史观”的研究视角出发,选取了明朝万历十五年作为考察切入点,运用历史小说的叙事模式和传记体式的章节,通过对关键历史人物悲惨命运的描述,探析了晚明帝国走向衰落的深刻原因。

4. 《南明史》:顾诚著,该书引用方志达 237 种,引用书目达 579 种,几乎遍查南明义军所至的每一州县,是一部不可多得的史学佳作。

这些书籍都是研究明清历史的重要著作,涵盖了政治、经济、社会、文化等各个方面,对于深入了解明清时期的历史具有重要的参考价值。

清朝虽然腐朽的参考文献

一、史料:

1.南开大学历史系编:《清实录经济资料辑要》,中华书局1959年版。

2.《清朝文献通考》、《清朝通典》、《清朝通志》。

3.《皇朝经世文编》。

4.故宫博物院明清档案部编:《李煦奏折》,中华书局1976年版。

5.(清)王庆云:《石渠余记》。

6.(清)叶梦珠:《阅世编》。

7.(清)包世臣:《安吴四种》。

8.《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联系书店1959年版。

9.李华编《明清以来北京工商业会馆碑刻选编》,文物出版社1980年版。

二、近人论著:

1.张研《清代经济简史》,中州古籍出版社1998年版。

2.陈桦《清代区域经济研究》,中国人民大学出版社1996年版。

3.南京大学历史系编《明清资本主义萌芽研究论文集》,上海人民出版社1981年版。

4.李文治等《明清时代的农业资本主义萌芽问题》,中国社会科学出版社1983年版。

5.傅依凌《明清时代商人及商业资本》,人民出版社1956年版。

6.傅依凌《明清社会经济史论文集》,人民出版社1982年版。

7.杨端六《清代货币金融史稿》,三联书店1962年版。

明清档案出版物总目明清档案出版物总目《清宫辛亥革命档案汇编》《明清皇宫虎门秘档图录》《清代典章制度辞典》《乾隆朝满文寄信档译编》《明清宫藏中西商贸档案》《清宫金砖档案》《清宫扬州御档》《清代军机处满文熬茶档》《清代起居注册·康熙朝》《明清宫藏台湾档案汇编》《清宫恭王府档案总汇·和珅秘档》《清宫恭王府档案总汇·永璘秘档》《军机处满文准噶尔使者档译编》《清宫扬州御档选编》《清宫塘沽秘档图典》《清代外务部中外关系档案史料丛编——中英关系》《清代中琉关系档案》《清宫恭王府档案总汇——奕?秘档》《清宫瓷器档案全集》《晚清国际会议档案》《清宫珍藏海兰察满汉文奏折汇编》《北京地区满文图书总目》《清宫珍藏杀虎口右卫右玉县御批奏折汇编》《清廷签议校邠庐抗议档案汇编》《清宫万国博览会档案》《清代中哈关系档案汇编(二)》《珲春副都统衙门档》《明清皇宫黄埔秘档图鉴》《中琉历史关系档案》《清代中哈关系档案汇编(一)》《嘉庆帝起居注》《清代雍和宫档案史料(1-24册)》《清内秘书院蒙古文档案汇编(1-7册)》《清内阁蒙古堂档》《清宫内务府造办处档案总汇(1-55册)》《清代军机处电报档汇编》《明清宫藏地震档案》《清代文书档案图鉴》《清代中南海档案》《清代西迁新疆察哈尔蒙古满文档案全译》《清宫珍藏历世班禅额尔德尼档案荟萃》《清代外务部中外关系档案史料丛编——中西关系卷》《清代外务部中外关系档案史料丛编——中葡关系卷》《广州历史地图精粹》《庚子事变清宫档案汇编》《清宫热河档案》《清宫普宁寺档案》《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》《清代妈祖档案史料汇编》《清宫广州十三行档案精选》《清宫粤港澳商贸档案全集》《乾隆帝起居注》《雍正朝内阁六科史书?吏科》《清宫珍藏历世达赖喇嘛档案荟萃》《中国明代档案总汇》《京师大学堂档案选编》《清宫御档》《清代鄂伦春满汉文档案汇编》《清代外务部中奥关系档案精选》《外国人镜头中的八国联军—辛丑条约百年图志》《澳门问题明清珍档荟萃》《澳门历史地图精选》《中葡关系档案史料汇编》《乾隆朝军机处随手登记档》《嘉庆道光两朝上谕档》《清代皇帝御批彝事珍档》《清初五世达赖喇嘛档案史料选编》《明清时期澳门问题档案文献汇编》《明清澳门问题皇宫珍档》《中国第一历史档案馆所存西藏和藏事档案目录(满、藏文部分)》《清代边疆满文档案目录》。

不得已辩极西耶稣会士利类思著仝会安文思、南怀仁订不得已辩题解《不得已辩》是本书是利类思针对明末著名反天主教学者杨光先之《不得已》所作的护教之著。

利类思,字再可,本名Lodovico Buglio,意大利人,生于1606年,1636年到达澳门,在江南、成都、西安、北京等地传,1682年卒于北京。

今底本有利氏在1665年于长安旅舍所题自序,安文思1、南怀仁2订,共108面,藏于梵蒂冈教廷图书馆(Bibioteca Apostolica Vaticana),文献编码为Rac.Gen.Or.III-225号3,法国国家图书馆(Bibliothèque Nationale de France) 亦有藏本,古郎(Maurice Courant)编目为1883, 1884号; 也藏在Institut Vostokovedenija (Leningrad),文献编码为D 557号。

《不得已辩》针对杨书,逐一答辨,“故据其所言而略拆之如左。

”主要内容是:天非二气所结,形天由天主所造,耶稣降生二性一位,实论天堂地狱,西教乃治世之大道,理不能生物,西士来华之真义。

书后还有“附籍历法行教辨”、“附中国初人辨”的两篇文章。

故此书与南怀仁(Ferdinandus Verbiest)所著《不得已辨》要做加以区别。

利氏所著者作“辩”字,以辩护天主教教义为主;南氏所著者作“辨”字,其为《西洋新法》历书作辨识。

1字景名,Gabriel de Magallanes,葡萄牙人,生于1610年,1635年来华,1677年卒于北京。

2字敦伯,Ferdinand Verbiest,比利时人,生于1623年,1658年澳门、西安、北京-1688北京。

3辑入《天主教东传文献》,载《中国史学丛书》,台北:学生书局,1966-1967影印版。

1不得已辩目录不得已辩题解 (1)不得已辩目录 (2)自序 (4)引言 (5)第一节万物源于受造 (5)第二节天非二气结成 (5)第三节形天由天主所造 (6)第四节天主非气是灵 (6)第五节无始有止 (7)第六节无始即自有 (8)第七节二性一位之奥旨 (8)第八节天主乃万国之主 (11)第九节天主乃物之主宰 (11)第十节天主降生亦在天 (11)第十一节天主降生时间辨 (12)第十二节开辟至今不逾万年 (12)第十三节降生之前天主在天 (13)第十四节圣母童贞孕育 (13)第十五节天堂地狱实论 (14)第十六节天堂地狱之辨 (15)第十七节天主有赏罚大权 (15)第十八节痛悔得赦辨 (16)第十九节西教乃治世之极轨 (16)第二十节天主降生预言辨 (17)第二十一节耶稣降生受难之义 (18)2第二十二节造物全美,犯命自取 (21)第二十三节一授教规,旧习悉变 (21)第二十四节论主难日食中国不见之故 (22)第二十五节中国名儒褒奖西教不一 (22)第二十六节天主即上帝 (23)第二十七节理不能生物 (24)第二十八节天非理 (25)第二十九节天理之别 (25)第三十节形天之上有天主 (26)第三十一节奉圣教不违忠孝 (27)第三十二节降生救世之功无限 (27)第三十三节图谋不轨辨 (28)附籍历法行教辩 (29)附中国初人辩 (30)3自序甲辰冬,杨光先著《不得已》等书。

文献史料分类

文献史料有多种分类,大致可分为秦汉史料、隋唐史料、宋元史料、

明清史料、近现代史料五类。

1、秦汉史料:主要指西汉学者司马迁编辑的《史记》、《后汉书》、《汉书》及其校订本、郭沫若所编辑的《汉简》等史料,还包括春秋战国

时期编象棋记、禹贡初祀等史料。

2、隋唐史料:主要指《陈书》、《新唐书》、《全唐文》、《宋史》、《新五代史》以及纪事本末、资治通鉴等史料。

3、宋元史料:主要指宋代的《元史》、《宋史》、《明史》及其他

宋代史料,以及元代的《蒙古通志》、《明皇实录》及其他元代史料,还

有宋元之间编著的《云南通志》、《宋书》等史料。

4、明清史料:主要指明代的《清史稿》、《新编宫中朱子语类》、《纪事本末》、《清史类稿》、《明史稿》等史料,以及清代的《宗室档案》、《宗室谱系》、《史料选粹》等史料。

5、近现代史料:主要指清朝后期的《旧档文献》、《四库全书》、《湖南藩邸》、《新编文献》等史料,以及清末民初的《新档文献》、

《国志通考》、《武昌日报》等史料。

九、分析《窦娥冤》中窦娥的性格特征及其意义?答:窦娥的性格特征及意义。

窦娥是封建社会中一个善良质朴、安分守己的普通妇女形象,她默默承受现实的苦难,不惜自我牺牲,对亲人充满了细致入微的关怀体贴之情。

同时她具有不甘屈辱、不畏强暴的刚毅性格,如开始寄希望于官府能还她清白,但是当她认识到现实官府吏治的黑暗本质后,她的思想性格也起了根本性的变化,成为一个封建叛逆者的形象。

第三折中,窦娥在赴刑场途中咒骂天地“怕硬欺软”、“不分好歹”、“错勘贤愚”,对所谓的具有至高无上权威的天地的咒骂,实际是对整个不合理社会的咒骂,表明无情的现实使窦娥醒悟,她要向不公平的社会现实抗争。

临行前的三桩誓愿,更展示了她不甘屈辱的刚毅性格。

总体来讲,《窦娥冤》这部作品通过塑造窦娥这样一个善良、有原则、多愁善感、坚韧、聪明有心计和勇于反抗封(武汉自考)建势力的女子形象,表现了作者对在封建制度下被压迫者的深切同情和对黑暗的封建社会的强烈的控诉与抗议,是中国文学史上永远璀璨夺目的瑰宝。

十、课文《西厢记》中崔莺莺的形象及其塑造方法?答:1、《西厢记》中崔莺莺的形象:《西厢记》的突出之处,在于对崔莺莺的思想、感情、心理作了十分细致而深刻的刻画。

崔莺莺是相国千金,她既有外在的凝重,又有内在的激情。

封建家庭的教养,无法完全窒息她内心的青春情感,她一出场就情不自禁地感叹:“花落水流红,献丑万众,无语怨东风。

”正是这种难以名状、难以捉摸的“闲愁”,使她不由自主地对张生一见倾心,并在孙飞虎兵围普救寺,索要莺莺,张生请好友百马将军前来解围,老夫人许婚又悔婚的情况下,崔莺莺决心对张生以身相许。

但是,冲破内在心理的樊笼毕竟比冲破外在人为的约束还要艰难。

于是就有了莺莺的“闹简”和“赖简”。

这实际是表现莺莺的“假意儿”。

可以看出崔莺莺在认可了爱情的合理性之后,她还不能不积蓄相当的心理准备,以便承受这种感情。

莺莺和张生木已成舟以后,老夫人*迫张生上京应考求官,他们的爱情又面临新的危机。

长亭送别时的那段唱词,揭示出她复杂的心理。

既担心张生考试落第,婚事终成泡影,更担心张生考取后变心,将自己抛弃。

莺莺和张生的最后团圆,实在是得之不易的。

《西厢记》深刻地揭示了崔莺莺的恋爱心理,即想爱而不敢爱,不敢爱却不由得不爱;并且细致地展现了她内心的强烈要求逐步压倒、战胜外部的压抑、传统的禁锢和心理的樊笼的全过程。

这样的恋爱心理及其展开过程,是包含着深厚的社会内容和文化内容的。

2、文中采用对心理的描写来塑造莺莺形象。

这一折中的心理描写极为成功,“长亭送别”深刻展露了莺莺的心灵深处,在这一特定戏剧情境中细腻而多层次地展示了“此恨谁知”的复杂心理内涵。

作者既写了莺莺对“前暮私情,昨夜成亲,今日别离”的张生的百般依恋,又写了对别离的无限悲戚;既写了因为对功名的追求而造成对当前现实的强烈不满,又写了对张生金榜题名后是否会停妻再娶的深深忧虑。

作者同时也深刻而令人信服地揭示了这一复杂心理内涵所体现出的纯净的灵魂美。

作者把莺莺在送别张生时所表现出的依恋、悲戚、不满、忧虑,都与她美好的爱情理想紧密地联系在一起,她珍视爱情、蔑视功名,里面没有掺杂世俗的考虑和利害的打算。

十一、分析《琵琶记》“糟糠自厌”中主要情节描写对塑造赵五娘形象的作用?答:赵五娘吃糠是在公婆年迈、丈夫不归、连年灾荒、走投无路情况下,除此之外别无他途的一种必然选择,体现了赵五娘的自我牺牲的崇高精神。

吃糠本已痛苦,但赵五娘要承当被婆婆误解和埋怨的更深的痛苦。

赵五娘面对窘迫的处境,独立坦荡,毫无怨言。

她的身上生动地体现了中国妇女善良纯朴、任劳任怨的优秀品质。

由于这种品质是在极端艰苦的条件下表现出来的,因此更显得真切动人了。

这一出还通过描写蔡婆的因误解而悔恨,以及蔡公的后悔自己催儿赶考,给媳妇带来的磨难,反映了赵五娘既为蔡婆的猝死而悲痛欲绝,又对蔡公的心里充满忧虑。

这些描写都使赵五娘的艺术形象显得更加真实可信,血肉丰满。

十二、汤显祖《牡丹亭》(惊梦)中游园一段是如何刻画杜丽娘心理的?答:从情节结构看,这出戏是由“游园”和“惊梦”两部分组成的。

“游园”部分主要描写杜丽娘以少女之心将人的春天和自然的春天联结为一体,由此产生了一种来自天性中的对自由、青春和美的赞美与追求,在自然春天的怀抱中,她渴望自由,但深知这一切在现实中是得不到的。

“游园”在杜丽娘的性格发展过程中意义在于使她女性的青春觉醒了。

“惊梦”部分是“游园”内在情感的延伸,现实中不能实现的,只好到梦中寻觅,游园之后,杜丽娘春情不已,梦中与情人相会于牡丹亭,这是一个觉醒的女性做出的令世俗震骇的梦,这个梦是游园之后杜丽娘的性格的进一步发展。

十三、简析张岱《柳敬亭说书》一文的写作特点?答:柳敬亭是明末清初著名说书艺人,说书技巧非常高明。

本文用生动活泼的语言介绍了柳敬亭精湛的说书技艺,通过具体形象的描绘,使读者不仅了解柳敬亭是个善于说书的艺人,还可以想见其品格和为人。

文章善于渲染气氛,以烘托人物性格。

如写柳敬亭说“武松到店沽酒”一节,武松大吼一声,竟连店内的空缸也瓮瓮有声,既表现了柳敬亭生动逼真的表演艺术,也烘托出武松粗犷豪放的气质。

文章还把他同早已脍炙人口,风流妍美的名妓王月生相提并论,认为柳敬亭技艺完全可以和她等值,不烦多说,仅此一语便又为赞赏柳敬亭增加了许多分量。

十四、分析冯梦龙《杜十娘怒沉百宝箱》中杜十娘的形象?答:杜十娘虽身为名妓却心地善良,她爱上李甲是因为觉得他“忠厚志诚”,当李甲“囊箧渐渐空虚”,十娘却“见他手头愈短,心头愈热”,表明了十娘轻财重情的品格和对爱情的坚贞。

杜十娘还对李甲作了一次又一次的试探,让李甲自己去借银,好像自己完全依靠他;后来拿出150两银子,还强调这是自己的“私蓄”,只能“任其半”,从良以后,姐妹送来“描金文具”,她也并不打开看,开箱取钱也只说是姐妹们送的,直到最后才说出原来这就是藏有一件件价值万金的“百宝箱”,这些说明,杜十娘希望对方对她的爱,是建立在尊重的基础上,而不是金钱的基础上,也体现出了她的谨慎与机智。

最后,当她得知已被李甲卖给孙富时,她既不乞求,也不用“百宝箱”去换取李甲的回心转意,而是用自己的生命,对罪恶的封建社会发出了最强烈的控诉,表达了一种宁为玉碎、不可瓦全的毫不妥协的斗争精神。

十五、谈谈归有关《项脊轩志》一文的主旨和写作特点?答:1、主旨:文章通过记述了项脊轩这间“室仅方丈,可容一人居”的小小书斋的环境变化、兴废过程,以及与之相关的家庭琐事,人事变迁,表达了人亡物在,三世变迁的无限感慨,还有对祖母、母亲和妻子的深切怀念与真挚感情。

2、写作特点:(1)文章布局精巧,组织得体。

写景叙事,表面看似随手拈来,散漫无章,实际上都与项脊轩有关。

作者围绕对亲人的思念这个核心,以项脊轩及其周围环境的变迁为经,以与项脊轩有密切联系的行为表现事为纬,将所取材料交互编织。

虽无一人一事作为主干,却没有琐屑的感觉。

(2)文章语言平淡自然,神韵流畅。

作者不刻意求工,但笔随意到,写来情真辞切,简朴精炼,别具风韵。

作者抓住典型细节和委婉动人的语言表现人物,使之形神毕肖。

(3)末段写“亭亭如盖”的枇杷树,是“妻死之年所手植”。

枇杷树生机勃勃,项脊轩却破旧颓败,睹物思人,物是人非,尤其令人黯然神伤,以景结情,不仅抒发了作者物在人亡的感念之情,而且使文章回味无穷。

十六、谈谈吴伟业《圆圆曲》一诗的主旨和写作特点?答:1、主旨:冲冠一怒为红颜。

本诗通过陈圆圆与吴三桂的聚散离合,反映了明末清初一系列重大历史事件,委婉曲折地谴责了吴三桂的叛变行为。

2、写作特色:在叙事突破了古代叙事诗单线平铺的格局。

采用双线交叉,纵向起伏,横向对照的叙述方法。

全诗以吴三桂降清为主线,以陈贺圆圆的复杂经历为副线,围绕“冲冠一怒为红颜”为主旨,通过倒叙、夹叙、顺叙等方法,将当时重大政治军事事件连接起来,开阖自如,曲折有致。

把历史和现实有机地融合在一起,以抒写深沉的亡国之痛,这是《圆圆曲》艺术构思的匠心独具之处。

十七、简析龚自珍《已亥杂诗》(九洲生气恃风雷)一诗的主旨与艺术特点?答:1、主旨:本诗表现了作者对清皇朝统治下死气沉沉的书面的忧虑,作者急切盼望朝廷不拘一格用人才以拯救国家,反映了他渴望变革现实政治、创造生机勃勃书面的心情。

2、艺术特点:作者借题发挥,赋予祭神的祝文以全新的寓意。

道士们祭的是风神、雷神和玉皇大帝,诗人即以“风雷”作双关语,既指风神、雷神,又比喻变革社会的巨大力量如雷厉风行一般;再以“天公”作双关语,既指天上的玉帝,又暗指清朝最高统治者,希望“天公”振作起来,革除弊政,起用各种有用的人才,使社会充满生气和活力由于采用语意双关的表现手法,这首诗语句虽少,却构思奇妙,意味深长,充满了激情与力度。

十八、谈谈《婴宁》中鲜花与笑的情节描写中所起的作用?答:1、鲜花的描写所起的作用:本篇处处写婴宁的笑,又处处以花作映带。

作者有意以鲜花象征婴宁容貌的美丽与内心的纯洁,而在婴宁与王子服相识、相爱,以及引起婴宁由笑到不笑的惩罚西人子事件中,花也都在其中起了重要的媒介作用。

2、笑的描写在情节进展中的作用:(1)婴宁的笑:A在男女主人公初次相遇时,写婴宁笑容可掬,这是她引起男主人公注意的重要细节,正是她这一开朗的形象激发了王子服的爱意,才引出以后的情节。

B在男女主人公的正式交往中,写婴宁各种各样的笑,如笑得“不可仰视”“狂笑欲堕”等等,表现了婴宁无拘无束的性格,为日后她性格的转变提供鲜明的对照。

C在男女主人公结婚后,写婴宁“善笑”,这些生活细节令封建家长极为反感,婴宁因而经常受到责骂。

(2)婴宁不笑:在嫁入王家后,由于受到封建家长的监督,婴宁越来越感受到舆论对她的巨大压力,她逐渐知道什么是封建礼法,对这个环境深感失望,变得不爱笑了。

她“不笑”固然是要适应自己所处的环境,但“终不笑”,却是一种极端的行为,表明她对封建家庭的生活感到毫无趣味,反映出她内心的抵触情绪。

十九、概述吴敬梓《儒林外史》的思想内容及其在文学史上的地位?答:1、思想内容:《儒林外史》所写内容,假托明季,实为清朝,而且十之八九的人物都实有其人。

它真实地描绘了康雍乾时期知识分子生活的沉浮,境遇的顺逆,功名的得失,仕途的升降,情操的高尚与卑劣,理想的倡导与破灭,出路的探索与追寻,从而揭露和讽刺了科举制度的腐朽和整个封建道德的虚伪。

《儒林外史》描写了封建社会中不同类型的知识分子。

写了马二先生、周进、范进,他们都是为举业而耗尽终生的受害者;还写了一些性格“反常”的文人,或贪婪悭吝,或残暴狡诈;还塑造了一大批形形色色的士林中人,如匡超人、季苇萧、景兰江、赵雪斋、王惠、严致和、张敬斋、权勿用、牛蒲郎等等,他们或利欲熏心,或趋炎附势、或贪婪残暴、或招摇撞骗,对此,《儒林外史》无不给予尖锐的讽刺。

吴敬梓作为18世纪的作家,他在作品中也塑造了他心目中的正面形象,并寄托了他的理想。