高中数学必修一第三章函数的应用知识点总结

- 格式:doc

- 大小:344.00 KB

- 文档页数:4

数学必修一第三章知识点总结总结数学考试要注重计算,很多孩子成绩丢分在计算上,解题步骤没有问题,但是计算的过程中出现马虎的问题,导致丢分,影响整体成绩。

下面是整理的数学必修一第三章知识点总结,仅供参考希望能够帮助到大家。

数学必修一第三章知识点总结一次函数应用题解题技巧:例1:一个弹簧,不挂物体时长12cm,挂上物体后会伸长,伸长的长度与所挂物体的质量成正比例。

如果挂上3kg物体后,弹簧总长是13.5cm,求弹簧总长是y(cm)与所挂物体质量x(kg)之间的函数关系式.如果弹簧最大总长为23cm,求自变量x的取值范围.分析:此题由物理的定性问题转化为数学的定量问题,同时也是实际问题,其核心是弹簧的总长是空载长度与负载后伸长的长度之和,而自变量的取值范围则可由最大总长→最大伸长→最大质量及实际的思路来处理.解:由题意设所求函数为y=kx+12则13.5=3k+12解k=0.5∴y与x的函数关系式为y=0.5x+12由题意,得:23=0.5x+12=22解之,x=22∴自变量x的取值范围是0≤x≤22例2:(1)y与x成正比例函数,当y=5时,x=2.5,求这个正比例函数的解析式.(2)已知一次函数的图象经过A(-1,2)和B(3,-5)两点,求此一次函数的解析式.解:(1)设所求正比例函数的解析式为y=kX把y=5,x=2.5代入上式得,5=2.5k解得k=2∴所求正比例函数的解析式为y=2X(2)设所求一次函数的解析式为y=kx+b∵此图象经过A(-1,2)、B(3,-5)两点,此两点的坐标必满足y=kx+b,将x=-1、y=2和x=3、y=-5分别代入上式,得2=-k+b,-5=3k+b解得k=-7/4,b=1/4∴此一次函数的解析式为y=-7x/4+1/4例3:拖拉机开始工作时,油箱中有油20升,如果每小时耗油5升,求油箱中的剩余油量Q(升)与工作时间t(时)之间的函数关系式,指出自变量t的取值范围,并且画出图象.分析:拖拉机一小时耗油5升,t小时耗油5t升,以20升减去5t升就是余下的油量.解:函数关系式:Q=20-5t,其中t的取值范围:0≤t≤4。

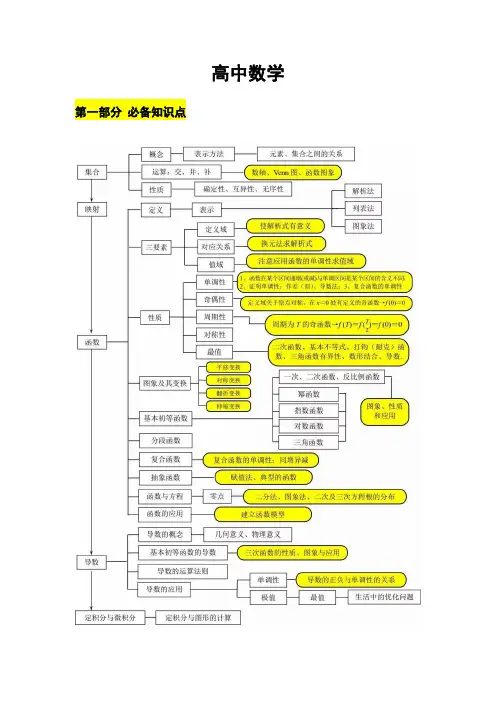

高中数学第一部分必备知识点第二部分学习难点必修1知识点重难点高考考点第一章:集合与函数1.1.1、集合1.1.2、集合间的基本关系1.1.3、集合间的基本运算1.2.1、函数的概念1.2.2、函数的表示法1.3.1、单调性与最大(小)值1.3.2、奇偶性重点:1、集合的交、并、补等运算。

2、函数定义域的求法3、函数性质难点:函数的性质1、集合的交、并、补等运算。

2、集合间的基本关系3、函数的概念、三要素及表示方法4、分段函数5、奇偶性、单调性和周期性第二章:基本初等函数(Ⅰ)2.1.1、指数与指数幂的运算2.1.2、指数函数及其性质2.2.1、对数与对数运算2..2.2、对数函数及其性质2.3、幂函数重点:1、指数函数的图像与性质2、对数函数的图像与性质3、特殊的幂函数的图像与性质4、指数、对数的运算难点:1、指数函数与对数函数相结合2、指数对数与不等式、导数、三角函数等结合1、指数函数的图像与性质2、对数函数的图像与性质3、特殊的幂函数的图像与性质4、指数、对数的运算5、数值大小的比较6、习惯与不等式、导数、三角函数等结合,难度较大第三章:函数的应用3.1.1、方程的根与函数的零点3.1.2、用二分法求方程的近似解3.2.1、几类不同增长的函数模型3.2.2、函数模型的应用举例重点:1、零点的概念2、二分法求方程近似解的方法难点:1、函数模型2、函数零点与导数,含有字母的参数相结合1、零点的概念2、二分法必修2知识点重难点高考考点第一章:空间几何体1、空间几何体的结构2、空间几何体的三视图和直观图3、空间几何体的表面积与体积重点:1、认识柱、锥、台、球及其简单组合体的结构特征2、几何体的三视图和直观图3、会利用公式求一些简单几何体的表面积和体积难点:空间想象能力1、几何体的三视图和直观图2、空间几何体的表面积与体积第二章:点、直线、平面之间的位置关系(重点)1、空间点、直线、平面之间的位置关系2、直线、平面平行的判定及其性质3、直线、平面垂直的判定及其性质重点:1、线面平行、面面平行的有关性质和判定定理2、证明线面垂直3、点到平面的距离难点:1、线面垂直2、点到平面的距离1、以选择填空的形式考查线与面、面与面的平行关系,考查线面位置的关系2、以解答的形式考查线与面、面与面的位置3、证明线面垂直4、点到平面的距离第三章:直线与方程1、直线的倾斜角与斜率2、直线方程3、直线的交点坐标与距离公式重点:1、初步建立代数方法解决几何问题的观念2、正确将几何条件与代数表示进行转化3、掌握直线方程并会用于定理地研究点与直线、直线与直线的位置关系。

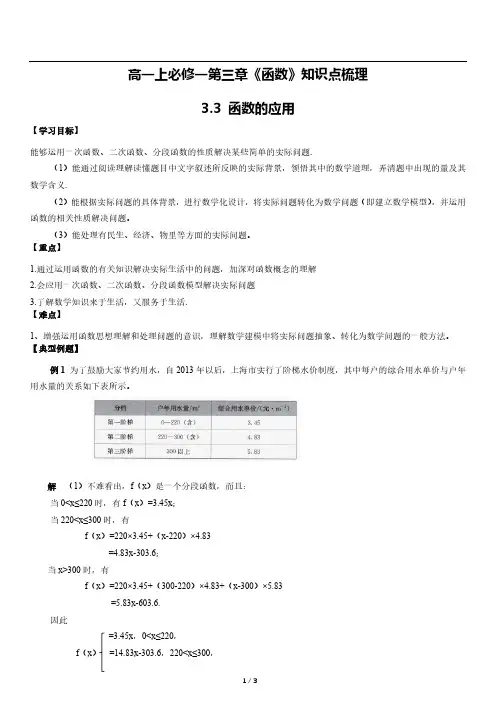

高一上必修一第三章《函数》知识点梳理3.3 函数的应用【学习目标】能够运用一次函数、二次函数、分段函数的性质解决某些简单的实际问题.(1)能通过阅读理解读懂题目中文字叙述所反映的实际背景,领悟其中的数学道理,弄清题中出现的量及其数学含义.(2)能根据实际问题的具体背景,进行数学化设计,将实际问题转化为数学问题(即建立数学模型),并运用函数的相关性质解决问题。

(3)能处理有民生、经济、物里等方面的实际问题。

【重点】1.通过运用函数的有关知识解决实际生活中的问题,加深对函数概念的理解2.会应用一次函数、二次函数、分段函数模型解决实际问题3.了解数学知识来于生活,又服务于生活.【难点】1、增强运用函数思想理解和处理问题的意识,理解数学建模中将实际问题抽象、转化为数学问题的一般方法。

【典型例题】例1 为了鼓励大家节约用水,自2013年以后,上海市实行了阶梯水价制度,其中每户的综合用水单价与户年用水量的关系如下表所示。

解(1)不难看出,f(x)是一个分段函数,而且:当0<x≤220时,有f(x)=3.45x;当220<x≤300时,有f(x)=220×3.45+(x-220)×4.83=4.83x-303.6;当x>300时,有f(x)=220×3.45+(300-220)×4.83+(x-300)×5.83=5.83x-603.6.因此=3.45x,0<x≤220,f(x)=14.83x-303.6,220<x≤300,=5.83x-603.6,x>300.(2)因为220<260≤300,所以f(260)=4.83×260-303.6=952.2,因此张明一家2015年应缴纳水费952.2元。

由例1可知,可以用分段函数来描述生活中的阶梯水价、阶梯电价等内容.例2 城镇化是国家现代化的重要指标,据有关资料显示,1978-2013年,我国城镇常住人口从1.7亿增加到7.3亿。

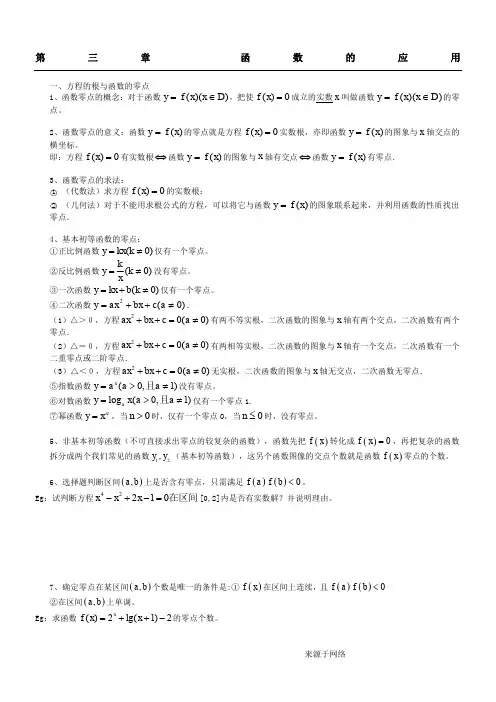

第三章函数的应用一、方程的根与函数的零点1、函数零点的概念:对于函数))((D x x f y ∈=,把使0)(=x f 成立的实数x 叫做函数))((D x x f y ∈=的零点。

2、函数零点的意义:函数)(x f y =的零点就是方程0)(=x f 实数根,亦即函数)(x f y =的图象与x 轴交点的横坐标。

即:方程0)(=x f 有实数根⇔函数)(x f y =的图象与x 轴有交点⇔函数)(x f y =有零点.3、函数零点的求法:○1○24(1(2(356Eg7、确定零点在某区间(),a b 个数是唯一的条件是:①()f x 在区间上连续,且()()0f a f b <②在区间(),a b 上单调。

Eg :求函数2)1lg(2)(-++=x x f x 的零点个数。

8、函数零点的性质:从“数”的角度看:即是使0)(=x f 的实数;从“形”的角度看:即是函数)(x f 的图象与x 轴交点的横坐标;若函数)(x f 的图象在0x x =处与x 轴相切,则零点0x 通常称为不变号零点; 若函数)(x f 的图象在0x x =处与x 轴相交,则零点0x 通常称为变号零点.Eg :一元二次方程根的分布讨论一元二次方程根的分布的基本类型 设一元二次方程02=++c bx ax (0≠a)的两实根为1x ,2x ,且21x x ≤.表二:(两根与k的大小比较)k k k表三:(根在区间上的分布)Eg :(1)关于x 的方程0142)3(22=++++m x m x 有两个实根,且一个大于1,一个小于1,求m 的取值范围?(2)关于x 的方程0142)3(22=++++m x m x 有两实根在[0,4]内,求m 的取值范围?(3)关于x 的方程0142)3(22=++++m x m mx 有两个实根,且一个大于4,一个小于4,求m 的取值范围?9)(x f10(1(2(3①若f ②若f ③若f (4~(41112① ② ③ ④ 还原:将用数学知识和方法得出的结论,还原为实际问题的意义.13、函数的模型不符合14。

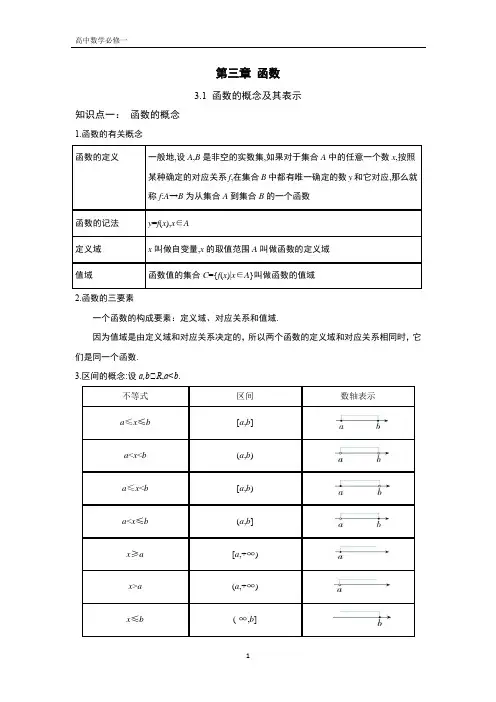

第三章函数3.1 函数的概念及其表示知识点一:函数的概念1.函数的有关概念2.函数的三要素一个函数的构成要素:定义域、对应关系和值域.因为值域是由定义域和对应关系决定的,所以两个函数的定义域和对应关系相同时,它们是同一个函数.3.区间的概念:设a,b∈R,a<b.实数集R可以用区间表示为(-∞,+∞).知识点二:函数的表示法1.函数的三种表示法2.分段函数已知函数y=f(x),x∈A,如果自变量x在不同的取值范围内,函数有着不同的对应关系,那么我们称这样的函数为分段函数.【思考】1.函数的定义域和值域是否一定是无限集?2.区间是数集的另一种表示方法,是否任何数集都能用区间表示?3.根据函数的定义,任何一个自变量x是否都有唯一的函数值y与之对应?任何一个函数值y 是否都有唯一的自变量x与之对应?4.如何确定分段函数的定义域和值域?【解析】1.不一定.函数的定义域和值域也可能是有限集,如f(x)=1,x∈{1,2,3}.2.不是.如集合{0,1}就不能用区间表示.3.任何一个自变量x都有唯一的函数值y与之对应,但是函数值y不一定有唯一的自变量x 与之对应。

如f(x)=x2中,函数值4有两个自变量2、-2与之对应。

函数中x,y的对应关系是“一对一”或“多对一”,不能“一对多”.4.分段函数的定义域是每一段自变量取值范围的并集,值域也是每一段函数值取值范围的并集.3.1.1 函数的概念基础练一函数的概念1.(多选题)下面选项中,变量y是变量x的函数的是()A.x表示某一天中的时刻,y表示对应的某地区的气温B.x表示年份,y表示对应的某地区的GDP(国内生产总值)C.x表示某地区学生的某次数学考试成绩,y表示该地区学生对应的考试号D.x表示某人的月收入,y表示对应的个税2.下列四组函数中,表示同一个函数的是()3A.y=|x|与y=√x3B.y=√x2与s=(√t)2C.y=2t+1与y=2u+1D.y=1与y=x03.设集合M={x|0≤x≤2},N={y|0≤y≤2},那么下面的4个图形中,能表示以集合M为定义域,集合N为值域的函数关系的有()A.①②③④B.①②③C.②③D.②④二函数的定义域4.函数f(x)=√x−1的定义域为() x−2A.[1,+∞)B.[1,2)C.[1,2)∪(2,+∞)D.(1,2)∪(2,+∞)5.已知某矩形的周长为定值a,若该矩形的面积S是这个矩形的一边长x的函数,则这个函数的定义域是.6.已知函数y=f(x)的定义域为[-2,3],则函数y=f(2x+1)的定义域为.x+1三函数值及函数的值域7.已知集合P={x|y=√x−1},集合Q={y|y=√x−1},则()A.P=QB.P⫋QC.Q⫋PD.P∩Q=⌀8.函数y=√x2−2x+3的值域为.,则f(x)的值域为.9.已知函数f(x)=1x2−2x10.已知函数f(x)的定义域是[0,1],值域是[1,2],则这样的函数可以是f(x)=.11.已知函数f(x)=x2+x-1.);(1)求f(2), f(1x(2)若f(x)=5,求x的值.3.1.2 函数的表示法基础练一 函数的表示法及其应用 1.函数y =x x+1的图象大致是 ( )A B C D2.某同学从家里到学校,为了不迟到,先匀速跑一段时间,跑累了再匀速走余下的路,设在途中花费的时间为t ,离开家的距离为d ,则下面图象中,能正确表示d 与t 的关系的是( )A B C D3.已知函数y =f (x )的对应关系如表,函数y =g (x )的图象为如图所示的曲线ABC ,则g (f (3))的值为 .二 函数解析式的求法5.已知函数f (x +2)=x 2+6x +8,则函数f (x )的解析式为( ) A.f (x )=x 2+2x B.f (x )=x 2+6x +8 C.f (x )=x 2+4x D.f (x )=x 2+8x +66.函数f (x )满足f (1-2x )=-1x ,则f (2)=( )A.2B.-2C.12 D.-12 7.已知函数f (2x -1)=3x -5,若f (x 0)=4,则x 0= .8.已知f (x )是一次函数,2f (2)-3f (1)=5,2f (0)-f (-1)=1,则f (x )= .9.(1)已知函数g (√x +1)=2x +1,求g (x )的解析式;(2)已知f (x )为二次函数,且f (0)=2, f (2)=f (-1)=0,求f (x )的解析式.三 分段函数问题10.已知函数f (x )={√x,x >0,|x +1|,x ≤0,则f (f (-3))=( )A.√3B.1C.2D.√2 11.已知f (x )={x +2,x ≤−1,x 2,−1<x <2,2x,x ≥2,若f (x )=3,则x 的值是( )A.1B.1或32C.1,32或±√3 D.√312.函数f (x )=x +|x |x 的图象是( )A B C D13.(2022山西大同期中)已知函数f (x )={x 2,x ≤0,4−2x,x >0.(1)画出函数f (x )的图象;(2)当f (x )≥2时,求实数x 的取值范围.。

数学必修一第三章知识点总结第三章是关于函数的知识点总结。

1. 函数的概念:函数是一个特殊的关系,将一个数集的每个元素与另一个数集的元素对应起来。

函数可以用一个公式、图像或者表格来表示。

2. 定义域和值域:函数的定义域是指能够使函数有意义的所有输入值的集合,值域是所有函数可能的输出值的集合。

3. 函数的图像:函数的图像是将函数的输入和输出对应起来的一种形象表示。

在平面直角坐标系中,函数的图像是一条曲线或者直线。

4. 函数的性质:函数可以是奇函数、偶函数或者普通函数。

奇函数满足 f(-x) = -f(x);偶函数满足 f(-x) = f(x);普通函数不满足奇偶性质。

5. 函数的性质:函数可以是单调递增函数、单调递减函数、增函数或者减函数。

单调递增函数满足 f(x1) < f(x2) 当且仅当 x1 < x2;单调递减函数满足 f(x1) > f(x2) 当且仅当 x1 < x2;增函数在定义域上满足 f(x1) < f(x2) 当且仅当 x1 < x2;减函数在定义域上满足 f(x1) > f(x2) 当且仅当 x1 < x2。

6. 反函数:函数的反函数将函数的输入和输出颠倒过来,即输入变为输出,输出变为输入。

反函数的定义域和值域与原函数相反。

7. 复合函数:复合函数是两个或多个函数的组合。

复合函数的定义域是能够使复合函数有意义的所有值的集合。

8. 基本初等函数:基本初等函数包括常函数、一次函数、幂函数、指数函数、对数函数和三角函数等。

这些函数具有特定的性质和图像特征。

9. 函数的运算:函数之间可以进行加减乘除和求导等运算。

函数的运算结果仍然是一个函数,具有相应的性质和图像特征。

以上是第三章关于函数的知识点总结。

在学习函数时,需要理解函数的概念和性质,掌握常见的函数类型和图像特征,以及函数的运算和组合等操作。

同时,还需要通过练习题和实例来巩固和应用所学知识。

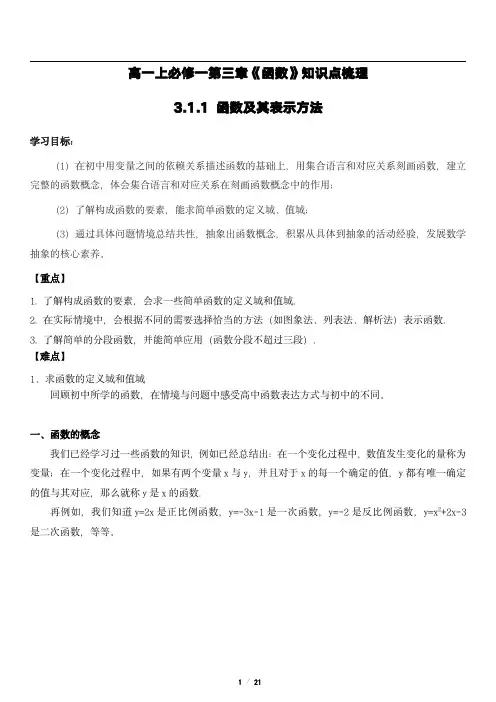

高一上必修一第三章《函数》知识点梳理3.1.1函数及其表示方法学习目标:(1)在初中用变量之间的依赖关系描述函数的基础上,用集合语言和对应关系刻画函数,建立完整的函数概念,体会集合语言和对应关系在刻画函数概念中的作用;(2)了解构成函数的要素,能求简单函数的定义域、值域;(3)通过具体问题情境总结共性,抽象出函数概念,积累从具体到抽象的活动经验,发展数学抽象的核心素养。

【重点】1.了解构成函数的要素,会求一些简单函数的定义域和值域.2.在实际情境中,会根据不同的需要选择恰当的方法(如图象法、列表法、解析法)表示函数.3.了解简单的分段函数,并能简单应用(函数分段不超过三段).【难点】1、求函数的定义域和值域回顾初中所学的函数,在情境与问题中感受高中函数表达方式与初中的不同。

一、函数的概念我们已经学习过一些函数的知识,例如已经总结出:在一个变化过程中,数值发生变化的量称为变量;在一个变化过程中,如果有两个变量x与y,并且对于x的每一个确定的值,y都有唯一确定的值与其对应,那么就称y是x的函数.再例如,我们知道y=2x是正比例函数,y=-3x-1是一次函数,y=-2是反比例函数,y=x2+2x-3是二次函数,等等。

【情境与问题】(1)国家统计局的课题组公布,如果将2005年中国创新指数记为100,近些年来中国创新指数的情况如下表所示。

以y表示年度值,i表示中国创新指数的取值,则i是y的的函数吗?如果是,这个函数用数学符号可以怎样表示?(2)利用医疗仪器可以方便地测量出心脏在各时刻的指标值,据此可以描绘出心电图,如下图所示。

医生在看心电图时,会根据图形的整体形态来给出诊断结果(如根据两个峰值的间距来得出心率等).初中实际上是用变量的观点和解析式来描述函数的,但从情境与问题中的两个实例可知,初中的方法有一定的局限性:情境与问题中的i是y的函数,v是t的函数,但是这两个函数与初中的函数有所不同,比如都很难用一个解析式表示,而且每个变量的取值范围也有了限制,等等。

函数的应用学习总结一、函数的应用在课程中的地位和作用本单元的内容—函数的应用,是学习函数的一个重要方面,也是数学建模在高中数学中的一个初次体现。

本单元内容为教材必修一中第三章函数的应用,它包括一次函数、二次函数及指数函数、对数函数、幂函数的应用。

在此之前学生已经研究了函数的概念及有关性质,并学习了上述几个基本初等函数的有关知识,为本单元的学习打下了一定的基础。

在后续的教材中,还将学习三角函数的应用、数列的应用、不等式的应用等涉及实际应用的内容。

一方面,学生学习函数的应用,目的是利用已有的函数知识分析问题、解决问题。

通过函数的应用,对学生完善函数的思想、激发应用数学的意识、培养分析问题解决问题的能力、增强进行实践的能力等,都有很大帮助;另一方面,本单元内容,是高一学生第一次学习数学建模,它是数学学习的一种新的方式,它为学生提供了自主学习的空间,有助于学生体验数学在解决实际问题中的价值和作用,体验数学与日常生活和其他学科的联系,体验综合运用知识和解决问题的过程,有助于激发学生学习数学的兴趣,发展学生的创新精神和实践能力。

因此就中观层面分析本单元的内容是函数知识在高一阶段的重点部分,也是承上启下的部分。

二、函数应用的组成情况,解释专题的划分和专题之间的关系在本主题单元中,我把分散两节内容设计成三个专题来组织学习活动。

专题一:一次函数、二次函数的应用。

通过探究,初步掌握一次函数和二次函数模型的应用,初步体会数学建模的思想,会解决简单的实际应用问题;专题二:指数函数、对数函数、幂函数的应用。

通过研究经济、地理、物理等方面内容,理解这三种函数模型的常见应用,初步体会它们的增长差异性。

专题三:函数模型的选择与应用。

本专题学习内容适合于运用研究性的方法学习。

通过分析已给条件或收集数据,利用信息技术建立大致反映变化规律的函数模型,初步掌握选择函数模型的方法,体会利用信息技术建立函数模型的优势。

这三个专题内容的确定是源于教材,且整合了函数的应用的内容,又不拘泥于教材,并适当进行了拓展和延伸,为今后的学习做了铺垫。

高中数学必修一函数知识点总结高中数学必修一的函数部分主要包括函数的定义、函数的性质、函数的图像与变化规律、函数的应用等方面的知识点。

下面是一份关于该部分知识点的详细总结。

一、函数的定义1. 定义域和值域:函数的定义域是指使函数有意义的自变量的取值范围,值域是函数的所有可能的因变量的取值范围。

2. 函数的表示方法:函数可以用公式、关系式、图像、表格等形式表示。

3. 函数的图像:函数的图像是由函数的各个值构成的点的集合,可以用直角坐标系来表示。

二、函数的性质1. 奇函数和偶函数:若对于定义域内的任何实数x,有f(-x) = -f(x),则函数f为奇函数;若对于定义域内的任何实数x,有f(-x) = f(x),则函数f为偶函数。

2. 单调性:函数在定义域上的增减关系称为函数的单调性。

若对于定义域内的任意两个实数x1和x2,有f(x1) ≤ f(x2),则函数f在该区间上递增;若对于定义域内的任意两个实数x1和x2,有f(x1) ≥ f(x2),则函数f在该区间上递减。

3. 周期性:若存在常数T>0,对于定义域内的任意实数x,有f(x+T) = f(x),则称函数f具有周期性,T为函数f的周期。

4. 奇偶性:若函数f(x)满足f(-x) = f(x),则称函数f为偶函数;若函数f(x)满足f(-x) = -f(x),则称函数f为奇函数。

三、函数的图像与变化规律1. 零点:函数f(x)在定义域内的一个实数x,使得f(x) = 0,称为函数f(x)的零点。

即f(x) = 0的解即为函数的零点。

2. 极值点:函数在定义域内取得最大值或最小值的点称为函数的极值点。

极大值点是局部最大值点,极小值点是局部最小值点。

3. 拐点:函数图像上的一点,使得该点两侧的曲线分别凸向上和凸向下,并且在该点的左右连续性方向上函数的变化趋势相反,称为函数的拐点。

4. 渐近线:若函数的图像在某个方向上无限地靠近一条直线,且与该直线的距离无限缩小,那么称该直线为函数图像的渐近线。

§1.3 函数的综合问题及应用考点核心整合函数知识几乎渗透到中学数学的各个环节,与其他知识互相渗透、相互融合.函数这一章应用的广泛性、解法的多样性和思维的创造性构成了本课时的重点.(1)函数与不等式的综合.(2)函数与方程的综合.(3)函数与数列的综合.(4)利用导数研究函数的单调性、最值等.在解决函数综合问题时,要认真分析,处理好各种关系,把握问题的主线,运用相关的知识和方法逐步化归为基本问题来解决,尤其是要注意数学思想方法的运用.这部分内容在高考中多以解答题形式出现,有一定的难度.链接·思考想一想:常用的数学思想方法有哪些?在解决函数的综合问题时要注意什么?考题名师诠释【例1】(2006湖北高考,4理)设f(x)=lg x x -+22,则f(2x )+f(x 2)的定义域为( ) A.(-4,0)∪(0,4) B.(-4,-1)∪(1,4)C.(-2,-1)∪(1,2)D.(-4,-2)∪(2,4) 解析:∵x x -+22>0,∴-2<x<2,∴-2<2x <2且-2<x 2<2.取x=1,则x2=2不合题意(舍去), 故排除A ,取x=2,满足题意,排除C 、D ,故选B.答案:B【例2】(2006福建高考,21文)已知f(x)是二次函数,不等式f(x)<0的解集是(0,5),且f(x)在区间[-1,4]上的最大值是12.(1)求f(x)的解析式;(2)是否存在自然数m ,使得方程f(x)+x37=0在区间(m,m+1)内有且只有两个不等的实数根?若存在,求出所有m 的值;若不存在,说明理由.解:(1)∵f(x)是二次函数,且f(x)<0的解集是(0,5),∴可设f(x)=ax(x-5)(a>0),∴f(x)在区间[-1,4]上的最大值是f(-1)=6a.由已知,得6a=12,∴a=2,∴f(x)=2x(x-5)=2x 2-10x(x ∈R ).(2)方程f(x)+x37=0等价于方程2x 3-10x 2+37=0. 设h(x)=2x 3-10x 2+37,则h ′(x)=6x 2-20x=2x(3x-10).当x ∈(0,310)时,h ′(x)<0,h(x)是减函数; 当x ∈(310,+∞)时,h ′(x)>0,h(x)是增函数. ∵h(3)=1>0,h(310)=-271<0,h(4)=5>0,∴方程h(x)=0在区间(3,310),(310,4)内分别有唯一实数根,而在区间(0,3),(4,+∞)内没有实数根,所以存在唯一的自然数m=3,使得方程f(x)+x 37=0在区间(m,m+1)内有且只有两个不同的实数根.评述:本小题主要考查函数的单调性、极值、最值等基本知识,考查运用导数研究函数的性质的方法,考查函数与方程、数形结合等数学思想方法和分析问题、解决问题的能力.【例3】 设平面内两向量a 与b 互相垂直,且|a |=2,|b |=1,又k 与t 是两个不同时为0的实数.(1)若x=a +(t 2-3)b 与y=-k a +t b 垂直,求k 关于t 的函数关系式k=f(t);(2)试确定k=f(t)的单调区间.解:(1)由题意,a ⊥b ,∴a ·b =0.又x ⊥y ,∴x ·y=0,即[a +(t 2-3)b ]·(-k a +t b )=0.∴-k a 2+[t-k(t 2-3)]a ·b +t(t 2-3)b 2=0.由于a 2=|a |2=4,b 2=|b |2=1,∴4k=t(t 2-3),即k=41t(t 2-3)=41(t 3-3t). (2)设t 1<t 2,则f(t 1)-f(t 2)=41[(t 13-t 23)-3(t 1-t 2)]=41(t 1-t 2)(t 12+t 22+t 1t 2-3). ①当t 1<t 2≤-1时,t 1t 2>1,t 12>1,t 22≥1,即t 12+t 22+t 1t 2-3>0,而t 1-t 2<0,故f(t 1)<f(t 2),即(-∞,-1]为k=f(t)的单调增区间.②当1≤t 1<t 2时,t 1t 2>1,t 12≥1,t 22>1,即t 12+t 22+t 1t 2-3>0,而t 1-t 2<0,故f(t 1)<f(t 2),即[1,+∞)为k=f(t)的单调增区间.③当-1<t 1<t 2<1时,t 12<1,t 22<1,t 1t 2<1,则t 12+t 22+t 1t 2-3<0,而t 1-t 2<0,∴f(t 1)>f(t 2),即(-1,1)为k=f(t)的单调减区间.综合①②③,知k=f(t)的单调减区间为(-1,1),单调增区间为(-∞,-1],[1,+∞). 链接·思考此题(2)若用导数解又怎样?你又得到如何启示?另解:(2)由(1)知k=f(t)=41(t 3-3t),则f ′(t)=43(t 2-1). 令f ′(t)=0,得t=±1.当t<-1时,f ′(t)>0;当-1<t<1时,f ′(t)<0;当t>1时,f ′(t)>0.故f(t)的增区间为(-∞,-1],[1,+∞),减区间为(-1,1).评述:(1)两向量x 、y 垂直的充要条件为x ·y =0,通过此式和已知条件求出函数的解析式,在函数和向量知识交汇处出题,设计新颖,此类问题应值得引起我们足够的重视.(2)求解和证明函数的单调区间(性),通常利用函数单调性的定义去解决.本题也可先求[0,+∞)内的单调区间,可利用函数是奇函数来解决.(3)如何找到分类的标准为±1,通常是令t 1=t 2=t ,由不等式3t 2-3≥0(或≤0)得到.(4)导数的应用之一是用来研究函数的单调性.此题用导数处理,显得轻松便捷.【例4】对于函数f(x),若存在x 0∈R ,使f(x 0)=x 0成立,则称x 0为f(x)的不动点,已知函数f(x)=ax 2+(b+1)x+(b-1)(a ≠0).(1)当a=1,b=-2时,求函数f(x)的不动点;(2)若对任意实数b,函数f(x)恒有两个相异的不动点,求a 的取值范围;(3)在(2)的条件下,若y=f(x)图象上A 、B 两点的横坐标是函数f(x)的不动点,且A 、B 两点关于直线y=kx+1212+a 对称,求b 的最小值.解:(1)当a=1,b=-2时,f(x)=x 2-x-3.由题意可知x=x 2-x-3,得x 1=-1,x 2=3.故当a=1,b=-2时,f(x)的两个不动点为-1、3.(2)因为f(x)=ax 2+(b+1)x+(b-1)(a ≠0)恒有两个不动点,所以x=ax 2+(b+1)x+(b-1),即ax 2+bx+(b-1)=0恒有两个相异的实数根,得Δ=b 2-4ab+4a>0(b ∈R )恒成立.于是Δ′=(4a)2-16a<0,解得 0<a<1.故当b ∈R ,f(x)恒有两个相异的不动点时,a 的取值范围为0<a<1.(3)由题意,A 、B 两点应在直线y=x 上,设A(x 1,x 1)、B(x 2,x 2),因为点A 、B 关于直线y=kx+1212+a 对称, 所以k=-1.设AB 的中点为M(x ′,y ′),因为x 1、x 2是方程ax 2+bx+(b-1)=0的两个根,所以,x ′=y ′=221x x +=-a b 2. 于是,由点M 在直线y=-x+1212+a 上,得-a b 2=a b 2+1212+a , 即b=-122+a a =-a a 121+.因为a>0,所以2a+a1≥22. 当且仅当2a=a 1,即a=22∈(0,1)时取等号. 故b ≥-221,得b 的最小值为-42. 评述:解决本题的关键是熟练掌握二次函数及其图象、一元二次方程和直线方程以及不等式的性质,同时要注意不变量思想的应用.【例5】(2006湖南高考,20理)对1个单位质量的含污物体进行清洗,清洗前其清洁度(含污物体的清洁度定义为:(1-)(含污物物体质量污物质量)为0.8,要求洗完后的清洁度是0.99.有两种方案可供选择,方案甲:一次清洗;方案乙:分两次清洗.该物体初次清洗后受残留水等因素影响,其质量变为a(1≤a ≤3).设用x 单位质量的水初次清洗后的清洁度是18.0++x x (x>a-1),用y 单位质量的水第二次清洗后的清洁度是ay ac y ++,其中c(0.8<c<0.99)是该物体初次清洗后的清洁度.(1)分别求出方案甲以及c=0.95时方案乙的用水量,并比较哪一种方案用水量较少;(2)若采用方案乙,当a 为某定值时,如何安排初次与第二次清洗的用水量,使总用水量最少?并讨论a 取不同数值时对最少总用水量多少的影响.解:(1)设方案甲与方案乙的用水量分别为x 与z,由题设有18.0++x x =0.99.解得x=19. 由c=0.95得方案乙初次用水量为3,第二次用水量y 满足方程ay a y ++95.0=0.99,解得y=4a ,故z=4a+3.即两种方案的用水量分别为19与4a+3.因为当1≤a ≤3时,x-z=4(4-a)>0,即x>z,故方案乙的用水量较少.(2)设初次与第二次清洗的用水量分别为x 与y ,类似(1)得 x=)1(545c c --,y=a(99-100c)(*). 于是x+y=)1(545c c --+a(99-100c) =)1(51c -+100a(1-c)-a-1. 当a 为定值时,x+y≥2)1(100)1(51c a c -⨯--a-1=-a+4a 5-1. 当且仅当)1(51c -=100a(1-c)时等号成立,此时c=1+a 5101(不合题意,舍去), 或c=1-a5101∈(0.8,0.99). 将c=1-a5101代入(*)式得x=2a 5-1>a-1,y=2a 5-a. 故c=1-a 5101时总用水量最少,此时第一次与第二次用水量分别为2a 5-1与2a 5-a ,最少总用水量T(a)=-a+4a 5-1.当1≤a ≤3时,T ′(a)=a 52-1>0,故T(a)是增函数(也可以用二次函数的单调性判断).这说明,随着a 的值的增加,最少总用水量增加.评述:主要考查函数的应用,函数的最值;考查分类讨论的思想,均值不等式,运算能力,逻辑思维能力,化归转化意识.。

高中数学新教材必修第一册知识点总结第一章集合与常用逻辑用语1.1集合的概念1.集合的描述:一般地,我们把研究对象统称为元素,把一些元素组成的总体叫做集合,简称为集.2.集合的三个特性:(1)描述性:“集合”是一个原始的不加定义的概念,它同平面几何中的“点”、“线”、“面”等概念一样,都只是描述性地说明.(2)整体性:集合是一个整体,暗含“所有”、“全部”、“全体”的含义,因此一些对象一旦组成了集合,这个集合就是这些对象的总体.(3)广泛性:组成集合的对象可以是数、点、图形、多项式、方程,也可以是人或物等.3.集合中元素的三个特性:(1)确定性:对于给定的集合,它的元素必须是确定的.即按照明确的判断标准(不能是模棱两可的)判断给定的元素,或者在这个集合里,或者不在这个集合里,二者必居其一.(2)互异性:一个给定的集合中的元素是互不相同的.也就是说集合中的元素是不能重复出现的. (3)无序性:集合中的元素排列无先后顺序,任意调换集合中的元素位置,集合不变.4.集合的符号表示通常用大写的字母A,B,C,…表示集合,用小写的字母a,b,c表示集合中的元素.5.集合的相等当两个集合的元素是一样时,就说这两个集合相等.集合A与集合B相等记作A B=.6.元素与集合之间的关系(1)属于:如果a是集合A中的元素,就说a属于集合A,记作a A∈,读作a属于A.(2)不属于:如果a不是集合A中的元素,就说a不属于集合A,记作a A∉,读作a不属于A.7.集合的分类(1)有限集:含有有限个元素的集合叫做有限集.如方程21x=的实数根组成的集合.(2)无限集:含有无限个元素的集合叫做无限集.如不等式10x->的解组成的集合.8.常用数集及其记法数学数学数学 2(1)正整数集:全体正整数组成的集合叫做正整数集,记作*N或N.+(2)自然数集:全体非负整数组成的集合叫做自然数集,记作N.(3)整数集:全体整数组成的集合叫做整数集,记作Z.(4)有理数集:全体有理数组成的集合叫做有理数集,记作Q.(5)实数集:全体实数组成的集合叫做实数集,记作R.9.集合表示的方法(1)自然语言:用文字叙述的形式描述集合的方法.如所有正方形组成的集合,所有实数组成的集合.例如,三角形的集合.(2)列举法:把集合的元素一一列举出来表示集合的方法叫做列举法.其格式是把集合的元素一一列举出来并用逗号隔开,然后用花括号括起来.例如,我们可以吧“地球上的四大洋”组成的集合表示为{太平洋,大西洋,印度洋,北冰洋},把“方程(1)(2)0-+=的所有实数根”组成的集合表示为x x-.{1,2}(3)描述法:通过描述集合所含元素的共同特征表示集合的方法叫做描述法.一般格式为{()}x p x,其数学数学数学 3中x是集合中的元素代表,()p x则表示集合中的元素所具有的共同特征.例如,不等式73x-<的解集可以表示为∈-<=∈<.x R x x R x{73}{10}1.2集合间的基本关系1. 子集一般地,对于两个集合A,B,如果集合A中任意一个元素都是集合B中的元素,我们就说这两个集合有包含关系,称集合A为集合B的子集,记为A B或(B A)读作集合A包含于集合B(或集合B包含集合A).集合A是集合B的子集可用Venn图表示如下:数学数学数学 4数学 数学 数学 5或关于子集有下面的两个性质: (1)反身性:A A ⊆;(2)传递性:如果A B ⊆,且B C ⊆,那么A C ⊆. 2.真子集如果集合A B ⊆,但存在元素x B ∈,且x A ∉,我们称集合A是集合B 的真子集,记为A B ⊂≠(或B A ⊃≠), 读作集合A 真包含于集合B (或集合B 真包含集合A ). 集合A 是集合B 的真子集可用Venn 图表示如右.数学 数学 数学 63.集合的相等如果集合A B ⊆,且B A ⊆,此时集合A 与集合B 的元素是一样的,我们就称集合A 与集合B 相等,记为 A B =.集合A 与集合B 相等可用Venn 图表示如右. 4.空集我们把不含任何元素的集合叫做空集,记为∅.我们规定空集是任何一个集合的子集,空集是任何一个非空集合的真子集,即 (1)A ∅⊆(A 是任意一个集合); (2)A ⊂∅≠(A ≠∅). 1.3集合的运算 1.并集自然语言:一般地,由所有属于集合A 或属于集合B 的元素组成的集合,称为集合A 与B的并集,记作数学 数学 数学 7A B ⋃(读作“A 并B ”). 符号语言: {,}A B x x A x B ⋃=∈∈或. 图形语言:理解:x A ∈或x B ∈包括三种情况:x A ∈且x B ∉;x B ∈且x A ∉;x A ∈且x B ∈. 并集的性质: (1)A B B A ⋃=⋃;(5) A =BA (4)B B(3)A (2)A 与B 没有有公共元素(1)A 与B 有公共元素,相互不包含(2)A A A⋃=;(3)A A⋃∅=;(4)()()⋃⋃=⋃⋃;A B C A B C(5)A A B⊆⋃;⊆⋃,B A B(6)A B B A B⋃=⇔⊆.2.交集自然语言:一般地,由属于集合A且属于集合B的所有元素组成的集合,称为A与B的交集,记作A B⋂(读作“A交B”).符号语言:{,}⋂=∈∈A B x x A x B且.图形语言:数学数学数学8数学 数学 数学 9理解:当A 与B 没有公共元素时,不能说A 与B 没有交集,只能说A 与B 的交集是∅. 交集的性质: (1)A B B A ⋂=⋂; (2)A A A ⋂=;BA(5)A=B,A B=A=B(4)B A,A B=B(3)A B,A B=AA B(2)A 与B 没有公共元素,A B=(1)A 与B 有公共元素,且互不包含数学 数学10(3)A ⋂∅=∅;(4)()()A B C A B C ⋂⋂=⋂⋂; (5)A B A ⋂⊆,A B B ⋂⊆; (6)A B A A B ⋂=⇔⊆. 3.补集(1)全集的概念:一般地,如果一个集合含有我们所研究问题中涉及的所有元素,那么就称这个集合为全集,通常记作U . (2)补集的概念自然语言:对于一个集合A ,由属于全集U 且不属于集合A 的所有元素组成的集合称为集合A 相对于全集U 的补集,记为UA .符号语言: {,}UA x x U x A =∈∉且图形语言:数学 数学 数学 11补集的性质 (1)()U A A ⋂=∅; (2)()U A A U ⋃=; (3)()()()U U UA B A B ⋃=⋂; (4)()()()U U UA B A B ⋂=⋃.1.4充分条件与必要条件 1.充分条件与必要条件一般地,“若p ,则q ”为真命题,是指由p 通过推理可以得出q .这时,我们就说,由p 可推出q ,记作p q⇒,并且说p是q的充分条件,q是p的必要条件.在生活中,q是p成立的必要条件也可以说成是: q⌝⇒p⌝(q⌝表示q不成立),其实,这与p q⇒是等价的.但是,在数学中,我们宁愿采用第一种说法.如果“若p,则q”为假命题,那么由p推不出q,记作/p q⇒.此时,我们就说p不是q的充分条件,q不是p的必要条件.2.充要条件如果“若p,则q”和它的逆命题“若q则p”均是真命题,即既有p q⇒,又有q p⇒就记作⇔.p q此时,我们就说p是q的充分必要条件,简称为充要条件.显然,如果p是q的充要条件,那么q也是p 的充要条件.概括地说,如果p q⇔,那么p与q互为充要条件.“p是q的充要条件”,也说成“p等价于q”或“q当且仅当p”等.1.5全称量词与存在量词数学数学数学121.全称量词与存在量词(1)全称量词短语“所有的”,“任意一个”在逻辑中通常叫做全称量词,并用符号“”表示.常见的全称量词还有“一切”,“每一个”,“任给”,“所有的”等.含有全称量词的命题,叫做全称量词命题.全称量词命题“对M中的任意一个x,有()p x成立”可用符号简记为p x,x M,()读作“对任意x属于M,有()p x成立”.(2)存在量词短语“存在一个”,“至少有一个”在逻辑中通常叫做存在量词,并用符号“”表示.常见的存在量词还有“有些”,“有一个”,“对某个”,“有的”等.含有存在量词的命题,叫做存在量词命题.存在量词命题“存在M中的元素x,使()p x成立”可用符号简记为p x,∃∈,()x M数学数学数学13数学 数学 数学 14读作“存在M 中的元素x ,使()p x 成立”. 2.全称量词命题和存在量词命题的否定 (1)全称量词命题的否定 全称量词命题:x M ,()p x ,它的否定:x M ∃∈,()p x ⌝.全称量词命题的否定是存在量词命题. (2)存在量词命题的否定 存在量词命题:x M ∃∈,()p x ,它的否定:x M ,()p x ⌝.存在量词命题的否定是全称量词命题.第二章一元二次函数、方程和不等式2.1等式性质与不等式性质1.比较原理>⇔->;a b a b=⇔-=;a b a ba b a b<⇔-<.2.等式的基本性质性质1 如果a b=,那么b a=;性质2 如果a b=,b c=,那么a c=;性质3 如果a b=,那么a c b c±=±;性质4如果a b=,那么ac bc=;性质5 如果a b=,0=.c≠,那么a bc c数学数学数学15数学 数学 数学 163.不等式的基本性质性质1 如果a b >,那么b a <;如果b a <,那么a b >.即a b b a >⇔<性质2 如果a b >,b c >,那么a c >.即a b >,b c >a c ⇒>.性质3 如果a b >,那么a c b c +=+. 由性质3可得,()()a b c a b b c b a c b +>⇒++->+-⇒>-.这表明,不等式中任何一项可以改变符号后移到不等号的另一边. 性质4 如果a b >,0c >,那么ac bc >;如果a b >,0c <,那么ac bc <. 性质5 如果a b >,c d >,那么a c b d +>+. 性质6 如果0a b >>,0c d >>,那么ac bd >. 性质7 如果0a b >>,那么n n a b >(n N ∈,2n ≥).数学 数学 数学 172.2 基本不等式 1.重要不等式,a b R ∀∈,有222a b ab +≥,当且仅当a b =时,等号成立. 2.基本不等式 如果0a >,0b >,则2a b+≤, 当且仅当a b =时,等号成立.2a b+叫做正数a ,b 的算术平均数a ,b 的几何平均数.基本不等式表明:两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数. 3.与基本不等式相关的不等式 (1)当,a b R ∈时,有数学 数学 数学 1822a b ab +⎛⎫≤ ⎪⎝⎭,当且仅当a b =时,等号成立. (2)当0a >,0b >时,有211a b≤+当且仅当a b =时,等号成立. (3)当,a b R ∈时,有22222a b a b ++⎛⎫≤ ⎪⎝⎭,当且仅当a b =时,等号成立. 4.利用基本不等式求最值 已知0x >,0y >,那么(1)如果积xy 等于定值P ,那么当x y =时,和x y +有最小值;数学 数学 数学 19(2)如果和x y +等于定值S ,那么当x y =时,积xy 有最大值214S .2.3 二次函数与一元二次方程、不等式 1.一元二次不等式只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的不等式,称为一元二次不等式. 2.二次函数与一元二次方程、不等式的解的对应关系第三章函数的概念与性质3.1 函数的概念及其表示1.函数的概念设A,B是非空的实数集,如果对于集合A中的任意一个数x,按照某种确定的对应关系f,在集合B中都有唯一确定的的数y和它对应,那么就称:f A B→为从集合A到集合B的一个函数,记作数学数学数学20数学 数学 数学 21()y f x =,x A ∈.其中,x 叫做自变量,x 的取值范围A 叫做函数的定义域,与x 的值相对应的y 值叫做函数值,函数值的集合{|(})f x x A ∈叫做函数的值域,显然,值域是集合B 的子集. 2.区间:设a ,b 是两个实数,而且a b <,我们规定:(1)满足不等式a x b ≤≤的实数x 的集合叫做闭区间,表示为[,]a b ; (2)满足不等式a x b <<的实数x 的集合叫做开区间,表示为(,)a b ;(3)满足不等式a x b ≤<或a x b <≤的实数x 的集合叫做半开半闭区间,分别表示为:[,)a b , (,]a b . 这里的实数a ,b 都叫做相应区间的端点.数学 数学 数学 22(4)实数集R 可以表示为(,)-∞+∞,“∞”读作“无穷大”,“-∞”读作“负无穷大”,“+∞” 读作“正无穷大”.满足x a ≥,x a >,x b ≤,x b <的实数x 的集合,用区间分别表示为[,)a +∞ ,(,)a +∞ (,]b -∞,(,)b -∞.这些区间的几何表示如下表所示.注意:(1)“∞”是一个趋向符号,表示无限接近,却永远达不到,不是一个数.(2)以“-∞”或“+∞”为区间的一端时,这一端点必须用小括号.3.函数的三要素(1)定义域;(2)对应关系;(3)值域.值域随定义域和对应关系的确定而确定.4.函数的相等如果两个函数的定义域和对应关系分别相同,那么就说这两个函数是同一个函数.5.函数的表示方法(1)解析法用数学表达式表示两个变量之间的对应关系的方法叫做解析法.数学数学数学23数学 数学 数学 24解析法是表示函数的一种重要的方法,这种表示法从“数”的方面简明、全面地概括了变量之间的数量关系. (2)图象法用图象表示两个变量之间的对应关系的方法叫做图象法.图象法直观地表示了函数值随自变量值改变的变化趋势,从“形”的方面刻画了变量之间的数量关系. 说明:将自变量的一个值0x 作为横坐标,相应的函数值0()f x 作为纵坐标,就得到坐标平面上的一个点00(,())x f x .当自变量取遍函数的定义域A 中的每一个值时,就得到一系列这样的点,所有这些点组成的图形就是函数()y f x =的图象.函数()y f x =的图象在x 轴上的射影构成的集合就是函数的定义域,在y 轴上的射影构成的集合就是函数的值域.函数的图象既可以是连续的曲线,也可以是直线、折线、离散的点,等等. (3)列表法通过列表来表示两个变量之间的对应关系的方法叫做列表法.例如,初中学习过的平方表、立方表都是表示函数关系的.数学 数学 数学 256.分段函数(1)分段函数的概念有些函数在其定义域内,对于自变量x 的不同取值区间,有着不同的对应关系,这样的函数称为分段函数.如 (1),0,(),0x x f x x x x -<⎧==⎨≥⎩ , (2)22,0,(),0x x f x x x ⎧≤⎪=⎨->⎪⎩. 说明:①分段函数是一个函数,而不是几个函数.处理分段函数问题时,要先确定自变量的取值在哪个区间,从而选取相应的对应关系.②分段函数在书写时用大括号把各段函数合并写成一个函数的形式.并且必须指明各段函数自变量的取值范围.③分段函数的定义域是自变量所有取值区间的并集,分段函数的定义域只能写成一个集合的形式,不能分开写成几个集合的形式.④分段函数的值域是各段函数在对应自变量的取值范围内值域的并集.数学26(2)分段函数的图象分段函数有几段,它的图象就由几条曲线组成.在同一坐标系中,根据每段的定义区间和表达式依次画出图象,要注意每段图象的端点是空心点还是实心点,组合到一起就得到整个分 段函数的图象. 3.2 函数的基本性质函数的性质是指在函数变化过程中的不变性和规律性. 1.单调性与最大(小)值 (1)增函数设函数()f x 的定义域为I ,区间D ⊆I .如果∀1x ,2x D ∈,当12x x <时,都有12()()f x f x <,那么就称函数()f x 在区间D 上单调递增.特别地,当函数()f x 在它的定义域上单调递增时,我们就称它是增函数.数学 数学 数学 27(2)减函数设函数()f x 的定义域为I ,区间D ⊆I.如果∀1x ,2x D ∈,当12x x <时,都有12()()f x f x >,那么就称函数()f x 在区间D 上单调递增.特别地,当函数()f x 在它的定义域上单调递减时,我们就称它是减函数. (3)单调性、单调区间、单调函数数学 数学 数学 28如果函数()y f x =在区间D 上单调递增或单调递减,那么就说函数()y f x =在区间D 上具有(严格的)单调性,区间D 叫做()y f x =的单调区间.如果函数在某个区间上具有单调性,那么就称此函数在这个区间上是单调函数. (4)证明函数()f x 在区间D 上单调递增或单调递减,基本步骤如下: ①设值:设12,x x D ∈,且 12x x <; ②作差:12()()f x f x - ;③变形:对12()()f x f x -变形,一般是通分,分解因式,配方等.这一步是核心 ,要注意变形到底; ④判断符号,得出函数的单调性. (5)函数的最大值与最小值 ①最大值:设函数()y f x =的定义域为I ,如果存在实数M 满足:(1)对于任意的x I ∈,都有()f x M ≤; (2)存在0x I ∈,使得0()f x M =. 那么我们称M 是函数()y f x =的最大值.数学 数学 数学 29②最小值:设函数()y f x =的定义域为I ,如果存在实数m 满足:(1)对于任意的x I ∈,都有()f x m ≥; (2)存在0x I ∈,使得0()f x m =. 那么我们称m 是函数()y f x =的最小值.2.奇偶性 (1)偶函数设函数()f x 的定义域为I ,如果x I ∀∈,都有x I -∈,且()()f x f x -=,那么函数()f x 就叫做偶函数.关于偶函数有下面的结论:①偶函数的定义域一定关于原点对称.也就是说定义域关于原点对称是函数为偶函数的一个必要条件; ②偶函数的图象关于y 轴对称.反之也成立;③偶函数在关于原点对称的两个区间上的增减性相反. (2)奇函数设函数()f x 的定义域为I ,如果x I ∀∈,都有x I -∈,且()()f x f x -=-,那么函数()f x 就叫做奇函数.数学30关于奇函数有下面的结论:①奇函数的定义域一定关于原点对称.也就是说定义域关于原点对称是函数为奇函数的一个必要条件; ②奇函数的图象关于坐标原点对称.反之也成立;③如果奇函数当0x =时有意义,那么(0)0f =.即当0x =有意义时,奇函数的图象过坐标原点; ④奇函数在关于原点对称的两个区间上的增减性相同. 3.3幂函数 1.幂函数的概念一般地,形如y x α=(R α∈,α为常数)的函数称为幂函数.对于幂函数,我们只研究1α=,2,3,12,1-时的图象与性质.2.五个幂函数的图象和性质x 12xx -1数学数学数学31数学 数学 数学 323.4函数的应用(一) 略.第四章 指数函数与对数函数4.1 指数1.n 次方根与分数指数幂 (1)方根如果n x a =,那么x 叫做a 的n 次方根,其中1n >,且*n N ∈.①当n 是奇数时,正数的n 次方根是正数,负数的n 方根是负数.这时,a 的n表示. ②当n 是偶数时,正数的n 次方根有两个,这两个数互为相反数.这时,正数a 的正的n表示,负的n次方根用符号. 正的n 次方根与负的n 次方根可以合并写成0a >). 负数没有偶次方根.0的任何次方根都是00=.根式,这里n 叫做根指数,a 叫做被开方数. 关于根式有下面两个等式:n a =;数学 数学 数学33,,a n a n ⎧⎪=⎨⎪⎩为奇数为偶数..2.分数指数幂(1)正分数指数幂m na =0a >,m ,*n N ∈,1n >).0的正分数指数幂等于0. (2)负分数指数幂1=m nmnaa-=0a >,m ,*n N ∈,1n >).0的负分数指数幂没有意义. (3)有理数指数幂的运算性质①r s r s a a a +=(0a >,r ,s Q ∈); ②()r s rs a a =(0a >,r ,s Q ∈);③()r r r ab a b =(0a >,0b >,r Q ∈).3. 无理数指数幂及其运算性质 (1)无理数指数幂的概念当x 是无理数时,x a 是无理数指数幂.我们可以通过有理数指数幂来认识无理数指数幂.当x 的不足近似值m 和过剩近似值n 逐渐逼近x 时,m a 和n a 都趋向于同一个数,这个数就是x a .所以无理数指数幂x a (0a >,x 是无理数)是一个确定的数.(2)实数指数幂的运算性质整数指数幂的运算性质也适用于实数指数幂,即对于任意实数r,s,均有下面的运算性质.①r s r s=(0a a a+∈);a>,r,s R②()r s rs=(0a a∈);a>,r,s R③()r r r=(0ab a b∈).a>,0b>,r R4.2 指数函数1.指数函数的概念函数x=(0y aa≠)叫做指数函数,其中指数x是自变量,定义域是R.a>,且12.指数函数的图象和性质一般地,指数函数x=(0y aa>,且1a≠)的图象和性质如下表所示:数学数学数学344.3 对数1.对数的概念数学数学数学35数学 数学 数学 36一般地,如果x a N =(0,1)a a >≠,那么数x 叫做以a 为底N 的对数,记作Nx a log =.其中a 叫做对数的底数,N 叫做真数. 当0a >,且1a ≠时,log N x a a N x =⇔=. 2. 两个重要的对数(1)常用对数:以10为底的对数叫做常用对数,并把10log N 记为lg N .(2)自然对数:以e (e 是无理数, 2.71828e =…)为底的对数叫做自然对数,并把log e N 记作ln N . 3. 关于对数的几个结论 (1)负数和0没有对数; (2)log 10a =; (3)log 1a a =. 4. 对数的运算如果0a >,且1a ≠,0M >,0N >,那么数学 数学 数学 37(1)log ()log log a a a MN M N =+; (2)log log log a a a MM N N=-;(3)log log n a a M n M =(n R ∈).5. 换底公式log log log c a cbb a=(0a >,且1a ≠,0b >,0c >,1c ≠).4.4 对数函数 1. 对数函数的概念一般地,函数log a y x =(0a >,且1a ≠)叫做对数函数,其中x 是自变量,定义域是(0,)+∞. 2.对数函数的图象和性质数学数学数学38数学 数学 数学 393. 反函数指数函数x y a =(0a >,且1a ≠)与对数函数log a y x =(0a >,且1a ≠)互为反函数,它们的定义域与值域正好互换.互为反函数的两个函数的图象关于直线y x =对称. 4. 不同函数增长的差异对于对数函数log a y x =(1a >)、一次函数y kx =(0k >)、指数函数x y b =(1b >)来说,尽管它们在(0,)+∞上都是增函数,但是随着x 的增大,它们增长的速度是不相同的.其中对数函数log a y x =(1a >)的增长数学 数学 数学 40速度越来越慢;一次函数y kx =(0k >)增长的速度始终不变;指数函数x y b =(1b >)增长的速度越来越快.总之来说,不管a (1a >),k (0k >),b (1b >)的大小关系如何,x y b =(1b >)的增长速度最终都会大大超过y kx =(0k >)的增长速度;y kx =(0k >)的增长速度最终都会大大超过log a y x =(1a >)的增长速度.因此,总会存在一个0x ,当0x x >时,恒有log x a b kx x >>.4.5 函数的应用(二) 1. 函数的零点与方程的解 (1)函数零点的概念 对于函数()y f x =,我们把使()0f x =的实数x 叫做函数()y f x =的零点.函数()y f x =的零点就是方程()0f x =的实数解,也是函数()y f x =的图象与x 轴的公共点的横坐标.所以方程()0f x =有实数解⇔函数()y f x =有零点⇔函数()y f x =的图象与x 轴有公共点.数学 数学 数学 41(2)函数零点存在定理 如果函数()y f x =在区间[,]a b 上的图象是一条连续不断的曲线,且有()()0f a f b <,那么,函数()y f x =在区间(,)a b 内至少有一个零点,即存在(,)c a b ∈,使得()0f c =,这个c 也就是方程()0f x =的解. 2. 用二分法求方程的近似解对于在区间[,]a b 上图象连续不断且()()0f a f b <的函数()y f x =,通过不断地把它的零点所在区间一分为二,使所得区间的两个端点逐步逼近零点,进而得到零点近似值的方法叫做二分法. 给定精确度ε,用二分法求函数()y f x =零点0x 的近似值的一般步骤如下:(1)确定零点0x 的初始区间[,]a b ,验证()()0f a f b <. (2)求区间(,)a b 的中点c .(3)计算()f c ,并进一步确定零点所在的区间: ①若()0f c =(此时0x c =),则c 就是函数的零点; ②若()()0f a f c <(此时0(,)x a c ∈),则令b c =; ③若()()0f c f b <(此时0(,)x c b ∈),则令a c =.(4)判断是否达到精确度ε:若a bε-<,则得到零点的近似值a(或b);否则重复步骤(2)~(4). 由函数零点与相应方程解的关系,我们可以用二分法来求方程的近似解.3. 函数模型的应用用函数建立数学模型解决实际问题的基本过程如下:Array这一过程包括分析和理解实际问题的增长情况(是“对数增长”“直线上升”还是“指数爆炸”);根据增长情况选择函数类型构建数学模型,将实际问题化归为数学问题;通过运算、推理、求解函数模型;用得到的函数模型描述实际问题的变化规律,解决有关问题.在这一过程中,往往需要利用信息技术帮助画图、运算等.数学数学数学42第五章三角函数5.1 任意角和弧度制1.任意角(1)角的概念角可以看成平面内一条射线绕着端点从一个位置旋转到另一个位置所成的图形.射线的端点叫做角的顶点,射线在起始位置和终止位置分别叫做角的始边和终边. (2)正角、负角、零角按逆时针方向旋转所成的角叫正角;按顺时针方向旋转所成的角叫负角;一条射线没有作任何旋转而形成的角叫零角. 这样,我们就把角的概念推广到了任意角. ABO数学数学数学43数学 数学 数学 44(3)象限角当角的顶点与坐标原点重合,角的始边与x 轴的非负半轴重合,那么角的终边(除端点外)在第几象限,就说这个角是第几象限角.如果角的终边落在坐标轴上,这时这个角不属于任何象限. (4)终边相同的角所有与角α终边相同的角,连同角α在内,可构成一个集合{}|360,S k k Z ββα==+⋅︒∈即任一与角α终边相同的角,都可以表示成角α与整数个周角的和. 终边相同的角不一定相等,但相等的角,终边一定相同; 终边相同的角有无数多个,它们相差360︒的整数倍; 象限角的表示: 第一象限角的集合{}|36090360,k k k Z αα⋅︒<<︒+⋅︒∈第二象限角的集合数学 数学 数学 45{}|90360180360,k k k Z αα︒+⋅︒<<︒+⋅︒∈第三象限角的集合{}|180360270360,k k k Z αα︒+⋅︒<<︒+⋅︒∈第四象限角的集合{}|270360360360,k k k Z αα︒+⋅︒<<︒+⋅︒∈终边落在坐标轴上的角在以后的学习中很重要,它们的表示如下表.2. 弧度制(1)弧度的概念长度等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做1弧度的角.在半径为r的圆中,弧长为l的弧所对的圆心角为αrad,那么lα=.r正角的弧度数是一个正数,负角的弧度数是一个负数,零角的弧度数是0.(2)弧度与角度的换算数学数学数学46数学 数学 数学47(3)关于扇形的几个公式设扇形的圆心角为α(rad ),半径为R ,弧长为l ,则有①l R α=; ②212S R α=; ③12S lR =.5.2 三角函数的概念 1. 三角函数的概念 (1)三角函数的定义一般地,任意给定一个角R α∈,它的终边OP数学 数学 数学48与单位圆相交于点(,)P x y .把点P 的纵坐标y 叫做α的正弦函数,记作sin α,即sin y α=;把点P 的横坐标x 叫做α的余弦函数,记作cos α,即cos x α=;把点P 的纵坐标与横坐标的比值yx 叫做α的正切函数,记作tan α,即tan yxα=(0x ≠). 正弦函数、余弦函数和正切函数统称为三角函数,通常将它们记为: 正弦函数 sin y α=,x R ∈; 余弦函数 cos y α=,x R ∈;正切函数 tan y α=,2x k ππ≠+(k Z ∈).数学 数学 数学 49设α是一个任意角,它的终边上任意一点P (不与原点 重合)的坐标为(,)x y ,点P与原点的距离为r =可以证明:sin yr α=; cos xr α=; tan y xα=. (2)几个特殊角的三角函数值0,2π,π,32π的三角函数值如下表所示:数学 数学 数学 50(3)三角函数值的符号(4)诱导公式(一)终边相同的角的同一三角函数值相等.sin(2)sin k απα+⋅=, cos(2)cos k απα+⋅=, tan(2)tan k απα+⋅=,其中k Z ∈.2. 同角三角函数间的基本关系tan αcos αsin α。

高一函数第三章知识点归纳函数是数学中的重要概念,在高一数学中,函数的学习是一个重要的环节。

在高一函数第三章中,我们学习了一些与函数相关的知识点,下面我将对这些知识点进行归纳总结。

一、函数的性质1. 定义域和值域:对于一个函数,其定义域是指可以使函数有意义的变量的取值范围,而值域是函数在定义域上所取得的全部函数值的集合。

2. 单调性:函数的单调性可以分为单调递增和单调递减两种类型。

如果对于定义域内的任意两个不同的实数,函数值满足随着自变量增大(减小)而增大(减小),则函数是单调递增(递减)的。

3. 奇偶性:当函数满足$f(-x)=f(x)$时,函数为偶函数;当函数满足$f(-x)=-f(x)$时,函数为奇函数。

4. 周期性:如果存在一个正数T,对于定义域内任意一点x,有$f(x+T)=f(x)$,则函数具有周期性。

5. 最值与最值点:函数在定义域内的最大值和最小值分别称为最大值和最小值,在最值点处取得最大值和最小值的点称为最值点。

二、函数的图像与性质1. 基本型函数的图像:包括常函数、一次函数、二次函数和绝对值函数等基本型函数,我们需要了解这些函数的图像和性质。

2. 函数的平移和伸缩:通过对基本型函数进行平移和伸缩变换,可以得到其他种类的函数。

平移和伸缩的参数可以使函数的图像发生左右平移、上下平移、水平压缩、垂直拉伸等变化。

3. 函数的对称性:函数的对称性分为关于y轴对称、关于x轴对称和关于原点对称三种情况。

通过函数的表达式可以确定函数是否具有对称性。

4. 零点和零点的个数:函数的零点是函数值为0的自变量的取值,函数可能存在一个或多个零点,我们可以通过方程的求解来确定函数的零点个数。

三、函数的运算1. 函数的加法和减法:两个函数的加法和减法的定义是将两个函数对应的函数值相加(或相减),而这两个函数在同一定义域上有意义。

2. 函数的乘法和除法:两个函数的乘法和除法的定义是将两个函数对应的函数值相乘(或相除),需要注意的是,当除法运算时,被除数函数的值不能为零。

第三章 函数的应用一、方程的根与函数的零点1、函数零点的概念:对于函数))((D x x f y ∈=,把使0)(=x f 成立的实数x 叫做函数))((D x x f y ∈=的零点。

2、函数零点的意义:函数)(x f y =的零点就是方程0)(=x f 实数根,亦即函数)(x f y =的图象与x 轴交点的横坐标。

即:方程0)(=x f 有实数根⇔函数)(x f y =的图象与x 轴有交点⇔函数)(x f y =有零点.3、函数零点的求法:○1 (代数法)求方程0)(=x f 的实数根; ○2 (几何法)对于不能用求根公式的方程,可以将它与函数)(x f y =的图象联系起来,并利用函数的性质找出零点.4、基本初等函数的零点:①正比例函数(0)y kx k =≠仅有一个零点。

②反比例函数(0)k y k x=≠没有零点。

③一次函数(0)y kx b k =+≠仅有一个零点。

④二次函数)0(2≠++=a c bx ax y . (1)△>0,方程20(0)ax bx c a ++=≠有两不等实根,二次函数的图象与x 轴有两个交点,二次函数有两个零点.(2)△=0,方程20(0)ax bx c a ++=≠有两相等实根,二次函数的图象与x 轴有一个交点,二次函数有一个二重零点或二阶零点.(3)△<0,方程20(0)ax bx c a ++=≠无实根,二次函数的图象与x 轴无交点,二次函数无零点.⑤指数函数(0,1)x y a a a =>≠且没有零点。

⑥对数函数log (0,1)a y x a a =>≠且仅有一个零点1.⑦幂函数y x α=,当0n >时,仅有一个零点0,当0n ≤时,没有零点。

5、非基本初等函数(不行干脆求出零点的较困难的函数),函数先把()f x 转化成()0f x =,再把困难的函数拆分成两个我们常见的函数12,y y (基本初等函数),这另个函数图像的交点个数就是函数()f x 零点的个数。

高一数学必修一第三章函数的应用知识点归纳

高一数学必修一第三章函数的应用知识点归纳

在中国古代把数学叫算术,又称算学,最后才改为数学。

数学分为两部分,一部分是几何,另一部分是代数。

数学网为大家推荐了高一数学必修一第三章函数的应用知识点,请大家仔细阅读,希望你喜欢。

函数的应用这一章包括两个内容,分别是函数与方程、函数模型及其应用。

函数与方程这一节知识汇总。

知识点一:方程的根与函数的零点。

知识点二:函数与方程的思想。

知识点三:用二分法求解方程的近似解。

函数模型及其应用这一节知识汇总。

知识点一:几类不同增长的.函数模型(对数函数模型、幂函数模型和指数函数模型)。

知识点二:用已知函数模型解决问题(一次函数、二次函数和基本初等函数)。

知识点三:建立实际问题的函数模型。

在本章中我们要理解函数与方程的思想,函数与方程怎么联系和转化,这是函数与方程思想的本质,函数反映变量之间的动态变化规律,实际生产生活中,这种变化随处可见,如何利用函数来揭示,这就是函数模型所要应用的。

【高一数学必修一第三章函数的应用知识点归纳】。

高一第三章函数知识点总结函数是数学中的基础概念之一,也是高中数学中的核心内容之一。

在高一学习过程中,我们接触到了许多与函数相关的知识点,掌握了函数的定义、性质以及一些常用的函数类型。

接下来,我将对高一第三章的函数知识点进行总结。

一、函数的定义和性质函数是一种对应关系,通过给定的自变量得到相应的函数值。

在数学中,可以用数学公式来表示函数。

通常,我们用f(x)来表示函数,其中f是函数名,x是自变量。

函数的定义域是指自变量的取值范围,函数的值域是指函数在定义域内的所有可能取到的值。

函数值域的求解通常需要根据函数的性质和定义域进行分析。

在函数的图象上,自变量通常表示横轴,函数值通常表示纵轴。

一个函数的图象是由所有的函数值点构成的。

二、常用的函数类型1. 一次函数一次函数是最简单的函数之一。

它的形式为f(x) = ax + b,其中a和b为常数。

一次函数的图象是一条直线,斜率决定了函数的倾斜程度。

2. 二次函数二次函数的形式为f(x) = ax^2 + bx + c,其中a、b、c为常数且a≠0。

二次函数的图象为抛物线,开口方向和开口程度由系数a的正负值决定。

3. 三角函数三角函数是周期函数的一种,常见的有正弦函数和余弦函数。

它们的图象是波浪形状的曲线,具有周期性。

4. 指数函数与对数函数指数函数的形式为f(x) = a^x,其中a为常数且a>0且a≠1。

它的图象是增长或衰减的曲线。

对数函数是指数函数的逆运算,表示为f(x) = loga(x),其中a为底数,x为函数值。

它的图象是一条递增或递减的曲线。

三、函数的性质和应用函数的性质有很多,这里只介绍一些常见的。

1. 函数的奇偶性如果对于定义域内的任意x,函数满足f(-x) = f(x),则称函数为偶函数;如果对于定义域内的任意x,函数满足f(-x) = -f(x),则称函数为奇函数。

如果函数既不是奇函数也不是偶函数,则称为非奇非偶函数。

2. 函数的单调性函数的单调性可以分为递增和递减。

第三章 函数的应用

一、方程的根与函数的零点

1、函数零点的概念:对于函数))((D x x f y ∈=,把使0)(=x f 成立的实数x 叫做函数))((D x x f y ∈=的零点。

2、函数零点的意义:函数)(x f y =的零点就是方程0)(=x f 实数根,亦即函数

)(x f y =的图象与x 轴交点的横坐标。

即:方程0)(=x f 有实数根⇔函数)(x f y =的图象与x 轴有交点⇔函数)

(x f y =有零点.

3、函数零点的求法:

○

1 (代数法)求方程0)(=x f 的实数根; ○

2 (几何法)对于不能用求根公式的方程,可以将它与函数)(x f y =的图象联系起来,并利用函数的性质找出零点.

4、基本初等函数的零点:

①正比例函数(0)y kx k =≠仅有一个零点。

②反比例函数(0)k

y k x

=

≠没有零点。

③一次函数(0)y kx b k =+≠仅有一个零点。

④二次函数)0(2

≠++=a c bx ax y .

(1)△>0,方程2

0(0)ax bx c a ++=≠有两不等实根,二次函数的图象与x 轴有两个交点,二次函数有两个零点.

(2)△=0,方程20(0)ax bx c a ++=≠有两相等实根,二次函数的图象与x 轴有一个交点,二次函数有一个二重零点或二阶零点.

(3)△<0,方程20(0)ax bx c a ++=≠无实根,二次函数的图象与x 轴无交点,二次函数无零点.

⑤指数函数(0,1)x

y a a a =>≠且没有零点。

⑥对数函数log (0,1)a y x a a =>≠且仅有一个零点1.

⑦幂函数y x α

=,当0n >时,仅有一个零点0,当0n ≤时,没有零点。

5、非基本初等函数(不可直接求出零点的较复杂的函数),函数先把()f x 转化成

()0f x =,再把复杂的函数拆分成两个我们常见的函数12,y y (基本初等函数),这另

个函数图像的交点个数就是函数()f x 零点的个数。

6、选择题判断区间(),a b 上是否含有零点,只需满足()()0f a f b <。

Eg :试判断方程在区间0122

4

=-+-x x x [0,2]内是否有实数解?并说明理由。

8、函数零点的性质:

从“数”的角度看:即是使0)(=x f 的实数;

从“形”的角度看:即是函数)(x f 的图象与x 轴交点的横坐标;

若函数)(x f 的图象在0x x =处与x 轴相切,则零点0x 通常称为不变号零点; 若函数)(x f 的图象在0x x =处与x 轴相交,则零点0x 通常称为变号零点.

一元二次方程根的分布的基本类型

设一元二次方程02

=++c bx ax (0≠a )的两实根为1x ,2x ,且21x x ≤.

k 为常数,则一元二次方程根的k 分布(即1x ,2x 相对于k 的位置)或根在区间上的

分布主要有以下基本类型:

表一:(两根与0的大小比较)

分

布情况

两个负根即两根都小于0

()120,0x x << 两个正根即两根都大于0

()120,0x x >>

一正根一负根即一个根小于0,一个大于

()120x x <<

大致图象(

>a )

得出的结论

()00200b a f ∆>⎧⎪⎪

-<⎨⎪>⎪⎩ ()0

0200b a f ∆>⎧⎪⎪

->⎨⎪>⎪⎩

()00<f

大

致图象(

<a )

得出的结论

()00200b a f ∆>⎧⎪⎪

-<⎨⎪<⎪⎩ ()0

0200b a f ∆>⎧⎪⎪

->⎨⎪<⎪⎩

()00>f

综合结论

(不讨论a )

()00200b a a f ∆>⎧⎪⎪

-<⎨⎪⋅>⎪⎩ ()0

0200b a a f ∆>⎧⎪⎪

->⎨⎪⋅>⎪⎩

()00<⋅f a

表二:(两根与k 的大小比较)

分

布情况

两根都小于k 即

k x k x <<21, 两根都大于k 即

k x k x >>21,

一个根小于k ,一个大于k 即

12

x k x <<

大致图象(

>a )

得出的结论

()020b k a f k ∆>⎧⎪⎪

-<⎨⎪>⎪⎩ ()0

20b k a f k ∆>⎧⎪⎪

->⎨⎪>⎪⎩

()0<k f

大

致图象(

<a )

得出的结论

()020b k a f k ∆>⎧⎪⎪

-<⎨⎪<⎪⎩ ()0

20b k a f k ∆>⎧⎪⎪

->⎨⎪<⎪⎩ ()0>k f

综合结论

(不讨论a )

()020b k a a f k ∆>⎧⎪⎪-<⎨⎪⋅>⎪⎩

()020b k a a f k ∆>⎧⎪⎪->⎨⎪⋅>⎪⎩

()0<⋅k f a

k

k

k

表三:(根在区间上的分布)

分

布情况

两根都在()n m ,内

两根有且仅有一根在()

n m ,内(有两种情况,只画了一种) 一根在()n m ,内,另一根在()

q p ,内,q p n m <<<

大致图象(

>a )

得出的结论

()()0002f m f n b m n

a ∆>⎧⎪

>⎪⎪

>⎨⎪⎪<-<⎪⎩

()()0<⋅n f m f

()()()()0

000f m f n f p f q ⎧>⎪

<⎪⎨

<⎪⎪>⎩或()()()()00

f m f n f p f q <⎧

⎪⎨<⎪⎩

大

致图象(

<a )

得出的结论

()()0002f m f n b m n

a ∆>⎧⎪

<⎪⎪

<⎨⎪⎪<-<⎪⎩

()()0<⋅n f m f

()()()()0000f

m f n f p f q ⎧<⎪>⎪⎨>⎪⎪<⎩

或()()()()0

0f m f n f p f q <⎧⎪⎨

<⎪⎩

综

合

结

论

(不讨论a )

——————

()()0<⋅n f m f

()()()()⎪⎩⎪⎨⎧<<00

q f p f n f m f。