《论语》十二章整理

- 格式:ppt

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:62

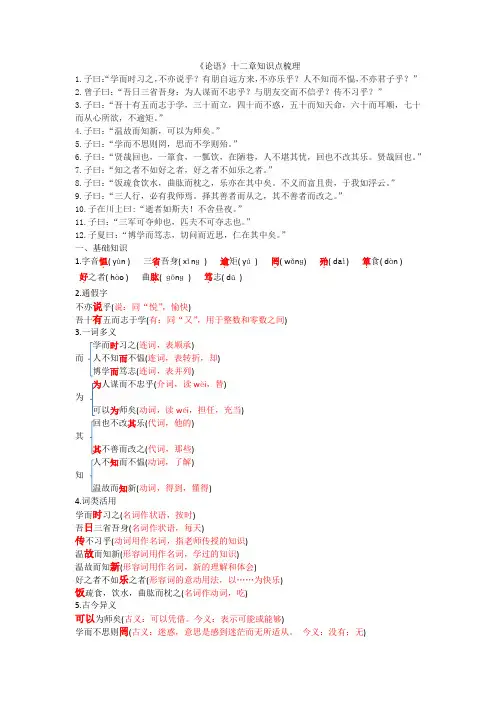

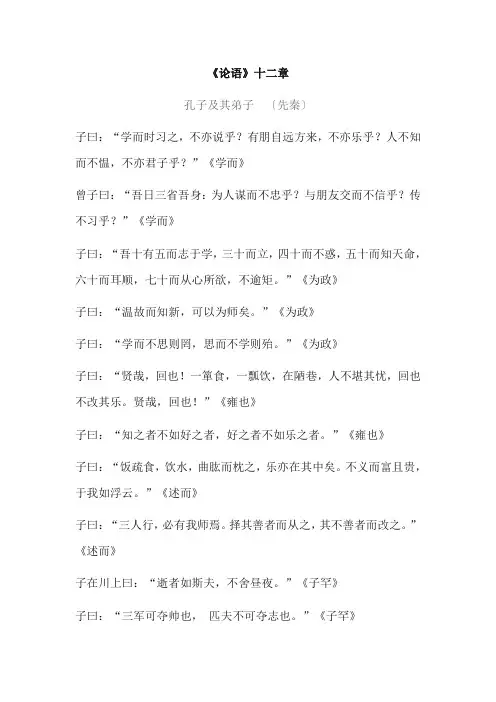

《论语》十二章知识点梳理1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2.曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”4.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”5.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”6.子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉回也。

”7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”8.子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”9.子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”10.子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。

”11.子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”12.子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”一、基础知识1.字音愠.( yùn ) 三省.吾身( xǐnɡ) 逾.矩( yú) 罔.( wǎnɡ) 殆.( d aì) 箪.食( dàn ) 好.之者( hào ) 曲肱.( ɡōnɡ) 笃.志( dŭ)2.通假字不亦说乎(说:同“悦”,愉快)吾十有五而志于学(有:同“又”,用于整数和零数之间)3.一词多义学而时习之(连词,表顺承)而人不知而不愠(连词,表转折,却)博学而笃志(连词,表并列)为人谋而不忠乎(介词,读wèi,替)为可以为师矣(动词,读wéi,担任,充当)回也不改其乐(代词,他的)其其不善而改之(代词,那些)人不知而不愠(动词,了解)知温故而知新(动词,得到,懂得)4.词类活用学而时习之(名词作状语,按时)吾日三省吾身(名词作状语,每天)传不习乎(动词用作名词,指老师传授的知识)温故而知新(形容词用作名词,学过的知识)温故而知新(形容词用作名词,新的理解和体会)好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为快乐)饭疏食,饮水,曲肱而枕之(名词作动词,吃)5.古今异义可以为师矣(古义:可以凭借。

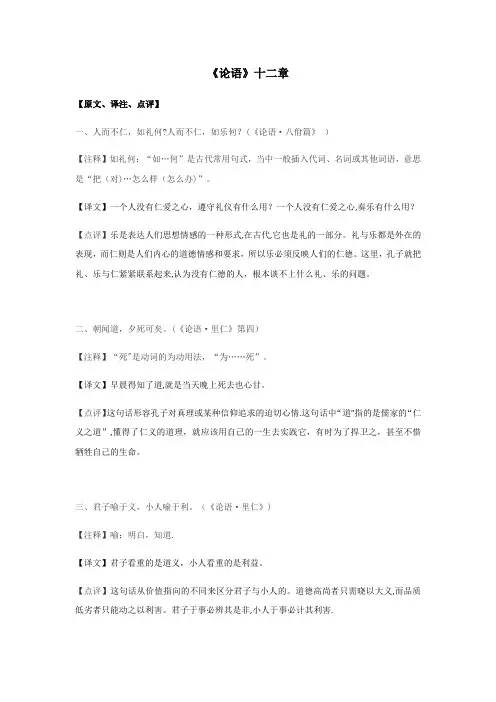

《论语》十二章【原文、译注、点评】一、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?(《论语·八佾篇》)【注释】如礼何:“如…何”是古代常用句式,当中一般插入代词、名词或其他词语,意思是“把(对)…怎么样(怎么办)”。

【译文】一个人没有仁爱之心,遵守礼仪有什么用?一个人没有仁爱之心,奏乐有什么用?【点评】乐是表达人们思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。

礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以乐必须反映人们的仁德。

这里,孔子就把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

二、朝闻道,夕死可矣。

(《论语·里仁》第四)【注释】“死"是动词的为动用法,“为……死”。

【译文】早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。

【点评】这句话形容孔子对真理或某种信仰追求的迫切心情.这句话中“道"指的是儒家的“仁义之道”,懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫之,甚至不惜牺牲自己的生命。

三、君子喻于义,小人喻于利。

(《论语·里仁》)【注释】喻:明白,知道.【译文】君子看重的是道义,小人看重的是利益。

【点评】这句话从价值指向的不同来区分君子与小人的。

道德高尚者只需晓以大义,而品质低劣者只能动之以利害。

君子于事必辨其是非,小人于事必计其利害.四、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

(《论语·里仁》)【译文】看到贤人就向他学习,希望能和他一样。

看到不贤的人要从内心反省自己有没有跟他相似的毛病。

【点评】“见贤思齐”是说好的榜样对自己的震撼,驱使自己努力赶上;“见不贤而内自省”是说坏的榜样对自己的“教益”,要学会吸取教训,不能跟别人堕落下去。

孟子的母亲因为怕孟子受到坏邻居的影响,连搬了三次家;杜甫写诗自我夸耀“李邕求识面,王翰愿为邻”,都说明了这种“榜样的作用”.五、质胜文则野,文胜质则史.文质彬彬,然后君子.(《论语·雍也》)【注释】质:质朴.文:文饰.史:虚浮不实。

《论语》十二章第一章【原文】子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

”(《学而》)【注释】敏:勤勉。

就有道而正焉:到有道的人那里去匡正自己。

有道:指有才艺或有道德的人。

1、子曰:“君子食无【副词,不】求饱,居【动词,居住】无求安【形容词,安适、安逸】,敏【形容词,勤勉】于【介词,在】事而慎【形容词,谨慎、慎重】于言【特殊句式,状语后置】,就【动词,接近】有道【固定词组,指有才艺或有道德的人】而【连词,表目的,可译为“来”或“去”】正【动词,匡正、纠正】焉【代词,这里用于自称】,可谓好学也已【句末语气词】。

”(《学而》)【直译】孔子说:“君子,饮食不要求饱足,居住不要求舒适,在做事上勤勉不懈,在说话时小心谨慎,接近有道之人去匡正自己,这样就可以说是好学了。

”【原文】子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)【注释】而:如果。

(人而不仁)如礼何:怎样对待礼呢?八佾(yì):古代奏乐舞蹈,每行八人,称为一佾。

天子可用八佾,即六十四人:诸侯六佾,四十八人;大夫四佾,三十二人。

季氏应该用四佾。

2、子曰:“人而【连词,表假设】不仁,如礼何【如……何,固定词组,由动词“如”与疑问代词“何”组成,中间插入名词、代词或名词性词组,可译为“把……怎么样”“对……怎么办”“怎么对待……”。

如初中课本上《愚公移山》里“以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何”】?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)孔子说:“一个人如果没有仁德,他会怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他会怎样对待乐呢?【补充解读】一个人连仁德之心都没有,那他怎么会把“礼”“乐”放在心上?“礼”是对人与人的关系在制度上、礼节上的种种规定,“乐”是表达人们内心情感的一种形式,同时也是“礼”的一部分。

礼乐文化作为人类社会的文明成果与生活方式,根本就在于内心的道德意识。

如果没有“仁”所代表的道德之心,礼乐就成了没有实际意义的空洞形式。

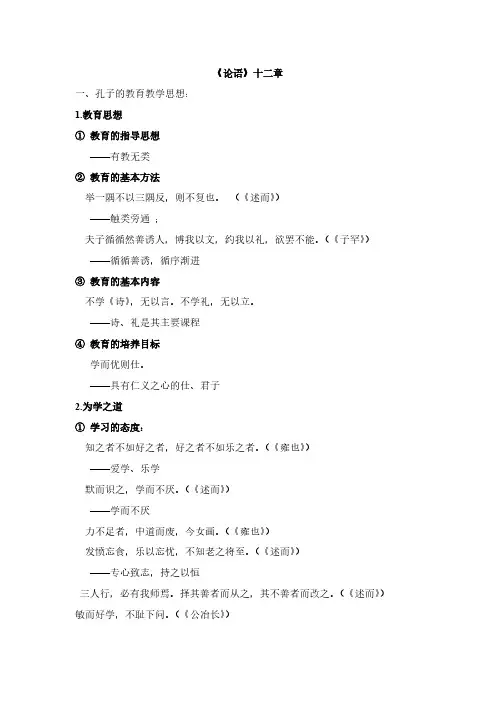

《论语》十二章一、孔子的教育教学思想:1.教育思想①教育的指导思想——有教无类②教育的基本方法举一隅不以三隅反,则不复也。

(《述而》)——触类旁通;夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。

(《子罕》)——循循善诱,循序渐进③教育的基本内容不学《诗》,无以言。

不学礼,无以立。

——诗、礼是其主要课程④教育的培养目标学而优则仕。

——具有仁义之心的仕、君子2.为学之道①学习的态度:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

(《雍也》)——爱学、乐学默而识之,学而不厌。

(《述而》)——学而不厌力不足者,中道而废,今女画。

(《雍也》)发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

(《述而》)——专心致志,持之以恒三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

(《述而》)敏而好学,不耻下问。

(《公冶长》)见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

(《里仁》)——虚心求教,不耻下问②学习的方法:学而时习之,不亦说乎。

(《学而》)——温故知新学而不思则罔,思而不学则殆。

(《为政》)——学思结合如切如磋,如琢如磨。

(《学而》)——精益求精③学习的内容文、行、忠、信。

(《述而》)——博学“赐也,女以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也,予一以贯之。

”——贯一④学习的目的子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《子路》)——学以致用“士志于道”,“朝闻道,夕死可矣”。

(《里仁》)——为己之学二、课文解析●第一章●子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”【参考译文】孔子说:“能从温习旧知中开悟出新知,就可以做老师了。

”【本章大旨】强调新故合一,教学合一。

●第二章●子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”【参考译文】孔子说:“学习而不思考就迷惘,思考而不学习就危险。

”【本章大旨】强调学与思当交修并进、互相结合。

●第三章●子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。

论语12章笔记整理

《论语》第12章主要记载了孔子对于君臣关系、父子关系、朋友关系等人际关系的观点和教诲。

1. 君臣关系

- 孔子提倡君臣关系应该是一种相互尊重、互相合作的关系。

君主应该以德行和明智来治理国家,而臣子则应该以忠诚和尽职来辅佐君主。

- 君臣关系应该建立在忠诚和尊重的基础上,君主应该珍惜忠诚的臣子,而臣子也应该尽忠职守,为君主尽心尽力。

2. 父子关系

- 孔子强调父子关系应该是一种相互爱护、相互理解的关系。

父亲对孩子应该给予关怀和教育,孩子则应该孝敬父母,尊重父母的意愿。

- 父子关系的优劣也体现了家庭的道德品质,一个家庭如果能够建立良好的父子关系,将会有良好的家风家训。

3. 朋友关系

- 孔子指出朋友关系应该是一种相互信任、相互扶持的关系。

真正的朋友应该以诚实和真心相待,能够在困难和危险的时候互相支持。

- 孔子强调朋友关系的重要性,认为没有真正的朋友,一个人将会在困境中孤独无助。

总之,第12章的内容强调了君臣关系、父子关系和朋友关系的重要性,并给出了建立良好人际关系的一些道德准则和行为

规范。

这些准则和规范对于维护社会秩序和人际和谐具有重要的意义。

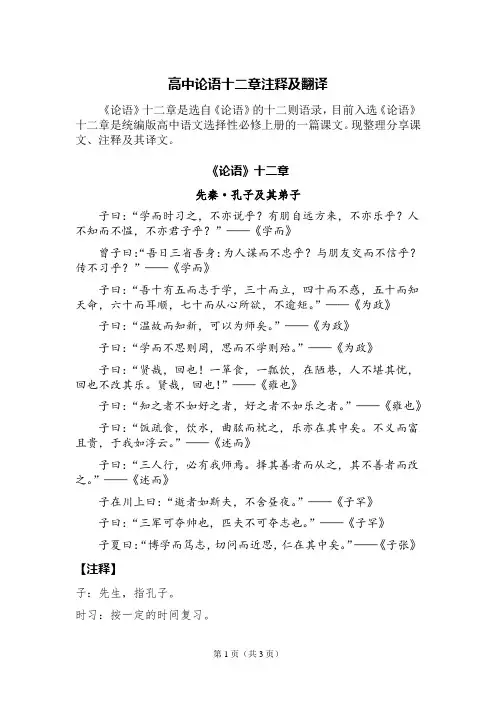

高中论语十二章注释及翻译《论语》十二章是选自《论语》的十二则语录,目前入选《论语》十二章是统编版高中语文选择性必修上册的一篇课文。

现整理分享课文、注释及其译文。

《论语》十二章先秦·孔子及其弟子子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”——《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”——《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”——《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”——《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”——《述而》子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”——《述而》子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”——《子罕》子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”——《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”——《子张》【注释】子:先生,指孔子。

时习:按一定的时间复习。

乎:语气词。

说:通“悦”,愉快。

愠:生气,发怒。

君子:这里指道德上有修养的人。

吾:人称代词,我。

日:每天。

立:站立,站得住。

惑:迷惑,疑惑。

罔:迷惑,意思是感到迷茫而无所适从。

【译文】孔子说:“学了知识然后按时温习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是品德上有修养的人吗??”曾子说:“我每日多次进行自我检查:替人谋划事情是否竭尽自己的心力了呢?同朋友交往是否诚实可信了呢?老师传授的知识是否复习了呢?”孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁能(通达事理)不被外物所迷惑,五十岁能知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁才做事能随心所欲,不会超过规矩。

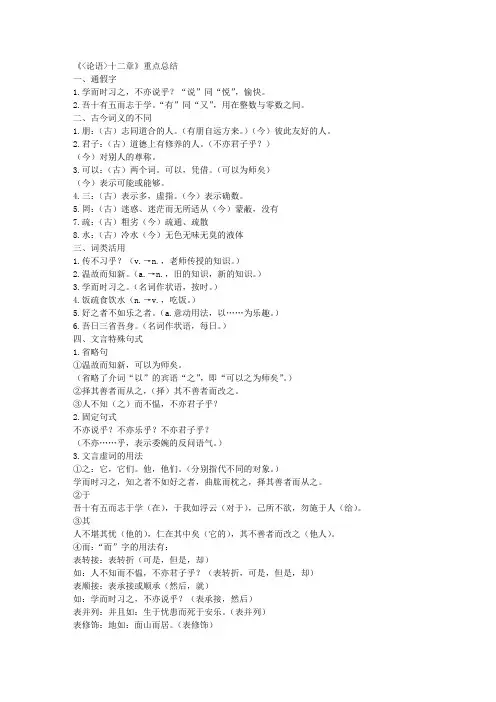

《<论语>十二章》重点总结一、通假字1.学而时习之,不亦说乎?“说”同“悦”,愉快。

2.吾十有五而志于学。

“有”同“又”,用在整数与零数之间。

二、古今词义的不同1.朋:(古)志同道合的人。

(有朋自远方来。

)(今)彼此友好的人。

2.君子:(古)道德上有修养的人。

(不亦君子乎?)(今)对别人的尊称。

3.可以:(古)两个词。

可以,凭借。

(可以为师矣)(今)表示可能或能够。

4.三:(古)表示多,虚指。

(今)表示确数。

5.罔:(古)迷惑、迷茫而无所适从(今)蒙蔽,没有7.疏:(古)粗劣(今)疏通、疏散8.水:(古)冷水(今)无色无味无臭的液体三、词类活用1.传不习乎?(v.→n.,老师传授的知识。

)2.温故而知新。

(a.→n.,旧的知识,新的知识。

)3.学而时习之。

(名词作状语,按时。

)4.饭疏食饮水(n.→v.,吃饭。

)5.好之者不如乐之者。

(a.意动用法,以……为乐趣。

)6.吾日三省吾身。

(名词作状语,每日。

)四、文言特殊句式1.省略句①温故而知新,可以为师矣。

(省略了介词“以”的宾语“之”,即“可以之为师矣”。

)②择其善者而从之,(择)其不善者而改之。

③人不知(之)而不愠,不亦君子乎?2.固定句式不亦说乎?不亦乐乎?不亦君子乎?(不亦……乎,表示委婉的反问语气。

)3.文言虚词的用法①之:它,它们。

他,他们。

(分别指代不同的对象。

)学而时习之,知之者不如好之者,曲肱而枕之,择其善者而从之。

②于吾十有五而志于学(在),于我如浮云(对于),己所不欲,勿施于人(给)。

③其人不堪其忧(他的),仁在其中矣(它的),其不善者而改之(他人)。

④而:“而”字的用法有:表转接:表转折(可是,但是,却)如:人不知而不愠,不亦君子乎?(表转折,可是,但是,却)表顺接:表承接或顺承(然后,就)如:学而时习之,不亦说乎?(表承接,然后)表并列:并且如:生于忧患而死于安乐。

(表并列)表修饰:地如:面山而居。

(表修饰)判断下列句中“而”字的用法:(1)人不知而不愠(表转折)(2)为人谋而不忠乎(表转折)(3)与朋友交而不信乎(表转折)(4)吾十有五而志于学(表承接)(5)三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲(表承接)(6)学而不思则罔,思而不学则殆(表转折)(7)曲肱而枕之(表修饰)(8)不义而富且贵(表承接)(9)择其善者而从之,其不善者而改之(表承接)(10)博学而笃志,切问而近思(表并列)4.一词多义为:可以为师矣(当,做)为人谋而不忠乎(替,给)知:人不知而不愠(了解)温故而知新(懂得)而:人不知而不愠(表转折)吾十有五而志于学(表承接)博学而笃志,切问而近思(表并列)其:人不堪其忧(他的),仁在其中矣(它的),其不善者而改之(他人)。

《论语》十二章整理第一章:学而篇在学而篇中,我们看到了孔子对于教育的重视和对于学习的鼓励。

他说:“学而时习之,不亦说乎。

”这句话告诉我们,学习是一种持续的过程,只有不断地学习和实践,才能取得进步和快乐。

第二章:为政篇为政篇中,孔子提出了许多关于治国理政的观点。

他强调了君主应该以德治国,以身作则,以德化民。

他还提出了“不患人之不己知,患不知人也”的观点,意思是说,君主应该了解百姓的需求和心声,与人民保持良好的沟通。

第三章:八佾篇八佾篇是关于仪式和礼节的章节。

孔子认为,仪式和礼节是社会秩序的基础,是人与人之间应该遵循的规范。

他强调了“君子不器”的观点,意思是说,一个真正的君子应该注重内在的修养和品德,而不仅仅是外在的形式。

第四章:里仁篇里仁篇中,孔子强调了仁爱的重要性。

他说:“己所不欲,勿施于人。

”这句话告诉我们,要善待他人,就要先从自己做起,不要做出自己不愿意接受的行为。

他还提出了“己欲立而立人,己欲达而达人”的观点,意思是说,要先成为一个好的人,才能影响他人。

第五章:公冶长篇公冶长篇是关于孔子对于学生的教育的篇章。

孔子认为,教育应该注重培养学生的品德和道德修养。

他说:“不学诗,无以言。

”这句话告诉我们,通过学习诗歌可以培养学生的语言表达能力和审美能力。

第六章:雍也篇在雍也篇中,孔子强调了学习的重要性。

他说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”这句话告诉我们,只有真正热爱学习并乐于学习的人,才能取得真正的进步和成就。

第七章:述而篇述而篇是关于孔子的言传身教的篇章。

孔子说:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

”这句话告诉我们,孔子并不是天生就具有知识,而是通过不断地学习和追求才取得了他的智慧。

第八章:子张篇子张篇中,孔子对于学生的教育和培养提出了一些观点。

他说:“及之,择乎中庸。

”这句话告诉我们,作为学生,要选择中庸之道,避免走极端,保持平衡。

第九章:乡党篇乡党篇是关于孔子对于家庭和社会关系的看法。

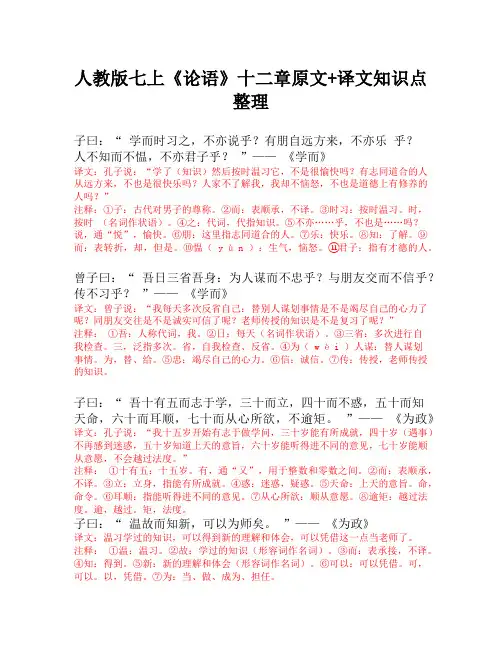

人教版七上《论语》十二章原文+译文知识点整理子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——《学而》译文:孔子说:“学了(知识)然后按时温习它,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”注释:①子:古代对男子的尊称。

②而:表顺承,不译。

③时习:按时温习。

时,按时(名词作状语)。

④之:代词,代指知识。

⑤不亦……乎,不也是……吗?说,通“悦”,愉快。

⑥朋:这里指志同道合的人。

⑦乐:快乐。

⑧知:了解。

⑨而:表转折,却,但是。

⑩愠( y ù n ):生气,恼怒。

⑪君子:指有才德的人。

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——《学而》译文:曾子说:“我每天多次反省自己:替别人谋划事情是不是竭尽自己的心力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”注释:①吾:人称代词,我。

②日:每天(名词作状语)。

③三省:多次进行自我检查。

三,泛指多次。

省,自我检查、反省。

④为( w è i )人谋:替人谋划事情。

为,替、给。

⑤忠:竭尽自己的心力。

⑥信:诚信。

⑦传:传授,老师传授的知识。

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《为政》译文:孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能有所成就,四十岁(遇事)不再感到迷惑,五十岁知道上天的意旨,六十岁能听得进不同的意见,七十岁能顺从意愿,不会越过法度。

”注释:①十有五:十五岁。

有,通“又”,用于整数和零数之间。

②而:表顺承,不译。

③立:立身,指能有所成就。

④惑:迷惑,疑惑。

⑤天命:上天的意旨。

命,命令。

⑥耳顺:指能听得进不同的意见。

⑦从心所欲:顺从意愿。

⑧逾矩:越过法度。

逾,越过。

矩,法度。

子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”——《为政》译文:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借这一点当老师了。

《论语》十二章孔子及其弟子〔先秦〕子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”《为政》子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”《雍也》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”《述而》子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”《子罕》子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”《子张》译文孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?”曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?”孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁做事才能随心所欲,不会超过规矩。

”孔子说:“温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

”孔子说:“只是学习却不思考就会感到迷茫而无所适从,只是空想不学习就会心中充满疑惑而无定见。

”孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一竹篮饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。

国学经典论语十二章原文及翻译注释关于国学经典论语十二章原文及翻译注释论语十二章是初中一年级课本上的十二章论语,是中考所考内容,以下是店铺收集整理的关于国学经典论语十二章原文及翻译注释,仅供参考,欢迎大家阅读。

1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——《学而》[翻译]孔子说:“学习并时常温习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人从心里感到高兴吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是君子作风吗?”2、曾子曰:“吾日三省吾身——为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”——《学而》[翻译]曾子说:“我每天多次反省自身:替人家谋虑是否不够尽心?和朋友交往是否不够诚信?老师传授的知识是不是自己还不精通熟练呢?”3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《为政》[翻译]孔子说:“我十五岁就有志于做学问;三十岁能自立于世;四十岁能通达事理;五十岁的时候我懂得自然的规律和命运;六十岁时对各种言论能辨别是非真假,也能听之泰然;七十岁能随心所欲,却不逾越法度规矩。

”4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”——《为政》[翻译]孔子说:“温习旧的'知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了。

5、子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

——《为政》[翻译]孔子说:“读书不深入思考,越学越糊涂;思考不读书,就无所得。

”6、子曰∶“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”——《雍也》[翻译]孔子说∶“贤德啊,颜回吃的是一小筐饭,喝的是一瓢水,住在穷陋的小房中,别人都受不了这种贫苦,颜回却仍然不改变向道的乐趣。

贤德啊,颜回!”7、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”《雍也》[翻译]孔子说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。

”8、子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

千里之行,始于足下。

七年级上册《《论语》十二章》重点知识点整理人教版《论语》是我国古代著名的哲学经典之一,其中的《十二章》是其中的一部分重要内容。

下面是《十二章》的重点知识点整理:1. “有朋自远方来,不亦乐乎?”的含义:这句话指的是友谊的重要性,表达了以真诚的心对待朋友是多么的愉快和快乐。

2. “知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”的含义:这句话指出了智慧、仁爱和勇敢等品质的重要性,只有具备这些品质的人才能在生活中保持坚定的信念、没有忧虑和恐惧。

3. “己所不欲,勿施于人。

”的含义:这句话是讲述了待人以善的原则,提倡不做出自己讨厌的事情,从而体现了道德和爱心。

4. “君子坦荡荡,小人长戚戚。

”的含义:这句话表达了一个人的品质决定了他的人生态度,具有高尚品质的人会更加坦荡和豁达。

5. “子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?’”的含义:这句话强调了学习与实践的重要性,以及对待朋友和对待他人的态度应该是宽容和谦逊的。

6. “子曰:‘温故而知新,可以为师矣’”的含义:这句话告诉我们,通过复习过去的知识来获取新的知识,才能成为别人的启蒙老师。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

7. “子曰:‘知之者不如好之者,好之者不如乐之者’”的含义:这句话强调了对于知识的追求,只有真正对某个领域的知识感兴趣、喜爱甚至激动,才能真正获得该领域的知识和智慧。

8. “子曰:‘士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也’”的含义:这句话告诫我们,一个真正的士人应该以追求道德和道德品德的高尚为目标,而不是只在乎物质的享受和虚荣。

9. “子曰:‘知者不惑,仁者不忧,勇者不惧’”的含义:这句话强调了智慧、仁爱和勇敢的重要性,只有具备这些品质的人才能够在生活中保持坚定的信念、没有忧虑和恐惧。

10. “子曰:‘知者乐水,仁者乐山’”的含义:这句话表达了不同人对于追求的内容的不同,对于智慧追求的人来说,水是美好的,对于仁爱追求的人来说,山是美好的。

第1篇一、学而篇1. 学而时习之,不亦说乎?——学习要时常温习,不是一件快乐的事情吗?2. 有朋自远方来,不亦乐乎?——有朋友从远方来,不是一件快乐的事情吗?3. 人不知而不愠,不亦君子乎?——别人不了解自己,自己却不生气,这不是君子吗?4. 吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——我每天都要反省自己:为别人办事是否忠诚?与朋友交往是否诚信?传授知识是否尽力?二、为政篇1. 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

——用道德来治理国家,就像北极星一样,居于自己的位置,其他星辰都围绕着它。

2. 君子之德风,小人之德草。

草上之风,必偃。

——君子的品德像风,小人的品德像草。

风吹过草地,草必然倒伏。

3. 言必信,行必果。

——说话一定要守信用,做事一定要果断。

4. 知之为知之,不知为不知,是知也。

——知道就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧。

三、八佾篇1. 三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

——三个人同行,必定有我可以学习的人。

选择他们的优点去学习,发现他们的缺点就改正。

2. 君子坦荡荡,小人长戚戚。

——君子心胸开阔,小人忧愁不安。

3. 不以规矩,不能成方圆。

——没有规矩,就不能成就事业。

四、里仁篇1. 仁者爱人,有礼者敬人。

——有仁爱之心的人爱别人,有礼貌的人尊敬别人。

2. 仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

——仁离我们很远吗?我想追求仁,仁就会来到我身边。

3. 己所不欲,勿施于人。

——自己不愿意的,不要强加给别人。

五、公冶长篇1. 己所不欲,勿施于人。

——自己不愿意的,不要强加给别人。

2. 仁者,其言也讱。

——有仁爱之心的人,说话温和。

3. 君子成人之美,不成人之恶。

——君子成全别人的好事,不促成别人的坏事。

六、雍也篇1. 仁者安仁,知者利仁。

——有仁爱之心的人,安于仁爱;有智慧的人,追求仁爱。

2. 仁者乐山,知者乐水。

——有仁爱之心的人喜欢山,有智慧的人喜欢水。

3. 仁者必有勇,勇者不必有仁。

《论语十二章》知识点整理《论语》是中国古代儒家学派的经典著作之一,是儒家思想的重要代表,涵盖了儒家学说的各个方面。

《论语》中的第十二章是《子张》篇,主要记录了孔子与弟子子张的对话和互动。

下面是对《论语十二章》中的重要知识点的整理:1.仁爱:《论语十二章》中强调了仁爱的重要性。

孔子曰:“知者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

”这说明了仁爱是人类高尚的情操,是修身养性的关键。

2.知行合一:《论语十二章》中提出了知行合一的思想,即知识与实践的统一、孔子曰:“《诗》云:‘君子如怀土,载欲行之;室家如怀水,载欲济之。

’君子淡泊明志,好学近乎身。

”这表明只有将道德原则融入实际行动中,才能实现真正的人格完善。

4.道德风范的力量:《论语十二章》中通过孔子的言行,强调了道德风范的力量。

子张曰:“愿闻子行之。

”孔子曰:“复闻之,与其进也,不与其止也。

可能!绎有始也,虽不绎,可;有终也,虽不终,可。

”这说明了孔子通过言传身教的方式,对子张进行教育和启发,以展示仁爱的道德风范。

5.修身养性的重要性:《论语十二章》中强调了修身养性的重要性。

子张问仁于孔子,孔子曰:“修己以敬。

”这告诉我们只有通过修身养性,培养自己的品德修养,才能实现真正的仁爱。

6.平衡与中庸:《论语十二章》中提到了平衡与中庸的思想。

子张问:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;三已之,无悲色。

”孔子回答:“中庸之道也。

”这告诉我们只有在事物中保持平衡和中庸的态度,才能达到完美的境地。

7.人生的追求:《论语十二章》中提出了人生的追求。

孔子曰:“若有圣人者,其何如而不闻也?冉子退朝,复言对曰:‘非不说子之道。

力不足也。

’使试行之。

”这说明了孔子希望弟子们不仅只是理论上学习和追求道德理想,还要在实践中去验证和实现自己的理想。

总而言之,《论语十二章》是一篇通过孔子和子张的对话,阐述了仁爱、知行合一、学习与修身、道德风范、修身养性、平衡与中庸、人生的追求等重要思想的篇章。

论语十二章重点知识整理第一章:学而篇《论语·学而篇》是《论语》的开篇篇章,主要内容围绕孔子的教育观点展开。

第一节:为人《学而篇》首先强调了为人的重要性,孔子认为一个人应该先做到“身体力行”,即自己率先做到所教导的事情,才能赢得别人的尊敬和效仿。

他还指出,人应该诚实守信,言行一致,讲究诚信待人。

第二节:父母孔子深信子女应该尽孝道,他提倡孝道,认为尊敬父母是天经地义的责任。

他还强调了尽孝的重要性,认为孝顺父母的人才能做到为人的根本和基础。

第三节:朋友在交朋友方面,孔子提出了“与君子交,其德也孔”,即交朋友要慎重选择,与道德品质高尚的人为伍,以此来提升自己的修养和格局。

第四节:言语孔子非常注重言语的表达,他认为言语应该准确、有力,以及言辞恳切、吐露真情。

他还强调了说话要有分寸,避免滥用言辞,以免产生不良后果。

第二章:为政篇《论语·为政篇》主要讨论了孔子对于政治和治理的见解。

第一节:政治孔子对于政治有着自己独特的见解,他认为一个国家的政治需要有明确的规则和制度,一个好的政府需要有贤能之士来治理。

他主张政府要以德治国,以道德作为治理的基础。

第二节:仁政孔子提倡仁政,他认为仁者才能担当治理之责。

他强调了仁者应该关心民生,以及处理社会问题时要公正不偏。

第三章:八佾篇《论语·八佾篇》主要围绕孔子对祭祀仪式的看法和对人类社会价值观的传承进行了探讨。

第一节:祭祀孔子认为祭祀是一种对祖先的敬意和尊重,是传承和弘扬社会价值观的方式。

他强调了祭祀应该正派庄重,注重礼仪和仪式的规范。

第二节:礼仪孔子非常重视礼仪,他认为礼仪是维系社会秩序和道德规范的重要手段。

他强调了要恪守礼仪,积极培养良好的仪态和行为习惯。

第四章:里仁篇《论语·里仁篇》主要围绕孔子对于里仁的思考和解释展开。

第一节:里仁孔子认为里仁即为仁至於内心深处,是一种对他人关怀和关心的态度。

他强调了仁爱应该体现在行动上,要善于为他人着想,以及宽容和谅解。

1.《论语》十二章①1.子②曰:“学而时习③之,不亦说乎④?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠⑤,不亦君子○6乎?”《学而⑦》2.曾子⑧曰:“吾⑨日⑩三省⑪吾身:为人谋⑫而不忠⑬乎?与朋友交而不信⑭乎?传⑮不习乎?”《学而》3.子曰:“吾十有五○16而志于学,三十而立○17,四十而不惑○18,五十而知天命○19,六十而耳顺○20,七十而从心所欲○21,不逾矩○22。

”《为政》4.子曰:“温故而知新○23,可以为师矣。

”《为政》5.子曰:“学而不思则罔○24,思而不学则殆○25。

”《为政》1.选自《论语(lún)译注》(中华书局1980年版)。

《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

共20篇。

东汉列为“七经”之一,宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家。

2.[子] 古代对男子的尊称,这里指孔子。

3.[时习] 按时温习。

时,按时。

4.[不亦说乎]不是很愉快吗?不亦……乎,常用于表示委婉的反问。

说,同“悦”,愉快。

5.[愠(yùn)]生气,恼怒。

6.[君子] 指有才德的人。

7.[学而]和下文的“为政”“雍也”“述而”等一样,都是《论语》的篇名。

是从各篇第一章第一句中摘取出来的,并没有特别的意义。

8.[曾子(前505-前436)]姓曾,名参(shēn),字子舆,春秋末期鲁国人,孔子的弟子。

9.[吾(wú)]人称代词,我。

10.[日]每天。

11.[三省(xǐng)]多次进行自我检查。

三,泛指多次。

一说,实指,即下文所说的三个方面。

省,自我检查、反省。

12.[为人谋]替人谋划事情。

13.[忠]竭尽自己的心力。

14.[信]诚信。

15.[传(chuán)]传授,指老师传授的知识。

16.[十有五]十五岁。

有,同“又”,用于整数和零数之间。