优质课一等奖高中语文必修五《边城》 (3)

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:35

《边城》教学设计[教学目标]1.感受理解小说中体现的“人性美”“风俗美”;2.品味学习小说中意蕴丰富的语言。

[教学重、难点] 理解人物微妙的心理活动,以此感受小说中“人性美”,并理解作者的创作动机是本课学习的重点、也是难点。

[课时] 二[教学步骤]一、课前预习由于课文是小说《边城》的节选,特别需要对《边城》整部小说的整体把握。

可以提前布置预习作业,阅读《边城》全文,并布置《边城》读书笔记作业,代替一次的剪报或练笔作业,以加深同学们的积极性和预习的力度。

第一课时二、整体把握,梳理情节课前大家已自读了整部小说,下面,我们请同学们来复述小说的故事情节:在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人。

外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。

他们热情助人,纯朴善良。

两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢美丽清纯的翠翠,托人求亲,而地方上的王团总也看上傩送,情愿以碾坊做陪嫁把女儿嫁给傩送。

傩送不要,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。

于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。

傩送觉得对哥哥的死有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。

留下翠翠孤独地守着渡船,痴心等着傩送归来。

“这个人也许永远不回来了,也许明天回来。

”三、深入研读,把握旨趣对上个问题,同学们的回答肯定会多有侧重,比如有的同学侧重于祖孙之间的亲情,有的同学侧重于翠翠的爱情,就此提问:同学们觉得这篇小说主要写的是什么内容?学生可以各抒己见,不强求一致。

可以有如下答案:(1)翠翠和祖父的祖孙情:这是作品中最主要的两个人物。

相隔着中间一代人,祖孙俩组成的家庭是残破的,所以在悠长的岁月中,祖孙二人不仅生活上相依为命,也在感情上相濡以沫。

可重点分析第13章(课文前部分)翠翠的“负罪”和“赎罪”。

再让学生找表现祖孙亲情的文段,让他们意识到这真挚亲情是植根于纯朴民风中的。

《边城》教案6【教学目标】1.理解小说《边城》的主旨2.欣赏品读沈从文笔下的人性美【教学重点】理解《边城》的创作动机和初衷【教学难点】理解《边城》文本的不和谐因素【教学方法】鉴赏,品读,讨论【课时安排】一课时【教学步骤】一、导入新课师:今天,我们一起走进湘西的一个美丽神秘的小城,这里有沈从文的书,黄永玉的画,宋祖英的歌。

这个小城是哪里?想必同学们都猜到了,它便是凤凰。

凤凰之子沈从文的《边城》的原型就是他的家乡凤凰。

二、作者作品师:沈从文,原名沈岳焕,早年有从军经历,后弃武从文,来到北京求学,一边学习一边积极从事文艺创作,文学天赋颇高,许多作品被刊发在当时著名的刊物如《晨报》、《语丝》上。

到抗战前,出版了20多个作品集,有《石子船》《虎雏》《月下小景》《八骏图》等。

并著有《中国古代服饰研究》。

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。

可谓“不折不从,亦慈亦让。

星斗其文,赤子其人”三、品读文本,自主学习师:沈从文说:“我要表现一种人生形式,一种优美、健康、自然而又不悖乎人性的人生形式。

我要为人类的“爱”作一度恰如其分的说明”。

你能否从小说表现的质朴的人物性格、古老的风俗习惯等方面,去印证作者的话吗?板书:优美、健康、不悖乎人性生1:但下水救人呢,当作别论。

凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任……这里表现了船总顺顺是一个亲民的人,平易近人的人,见义勇为,当仁不让的优美品质。

生2:时间还早,到收场时,至少还得三个时刻。

溪边的那个朋友,也应当来看看年青人的热闹,回去一趟,换换地位还赶得及。

这里表现了爷爷重情重义,古道热肠的善良美好的人性。

生3:赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这节日的愉快起见,便把三十只绿头长颈大雄鸭,颈膊上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,下水追赶鸭子。

这些文字展现出了边城人们和睦安定,军民同乐的和谐美好画面。

生4:当地妇女小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。

《边城》教案14教学目标1、了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2、把握对人物的描写,重点分析翠翠的形象。

3、结合人物分析,领会作者的创作目的,小说的主旨。

4、走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

教学重点1、了解沈从文描绘的湘西风土人情和优美的环境描写。

2、把握对人物的描写,重点分析翠翠的形象。

教学难点1、领会作者的创作意图和小说的主旨。

2、走进作者构筑的善与美的理想世界,体会人性之美。

教学方法情境教学法、比较阅读法。

教学课时两课时。

教学过程第一课时一、导入展示湘西风景图片,引导学生联想到《桃花源记》并背诵其中的语句,让学生从对桃花源淳朴民风的感受入手,去体会边城的民俗美、人情美,进而理解小说的创作意图。

导语:这里的环境:“芳草鲜美,落英缤纷”,“土地平旷,屋舍俨然。

有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”;这里的人们“往来种作”,“黄发垂髫,并怡然自乐”;这里的人们热情好客“便要还家,设酒杀鸡作食。

余人各复延至其家,皆出酒食”。

优美的环境,淳朴的民风,和平安定、丰衣足食的生活,民主平等、其乐融融的人际关系。

这便是东晋陶渊明心中笔下的理想社会。

和陶渊明一样,沈从文的心中笔下,也有一个这样美丽的世界——《边城》。

二、介绍作者及作品1、沈从文及其小说风格:沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,现代小说家、散文家、文物研究家。

湖南凤凰人,苗族。

他的主要贡献在于创造了一种描写特殊民情的乡土文学。

他的大部分小说是以湘西生活为背景,对故乡人怀有一种不可言状的同情和温爱。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

沈从文小说从整体上展现了两种不同的人生形式,即现实的人生形式和理想的人生形式。

他的相当一部分作品,以独特的视角展现了湘西底层人民古朴和谐、乐天安命的生存状态和自在无为的人生形式。

优质课高中语文必修五《边城》教学目标:(一)知识与技能1、品读文中关于边城风土人情的描写,把握沈从文笔下湘西的风景美、风俗美。

2、理解作者在这种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”中所寄寓的人生理想。

(二)过程与方法1、泛读与精读相结合,以学生的阅读发现为线索,教师的阅读提示为指导,培养学生整合阅读信息的能力。

2、阅读兴趣的激发与阅读结论的归纳相结合,帮助学生形成自己对作品的阅读观点。

(三)情感态度与价值观1、品味作品散文化的叙事笔调、生活化的人物语言所营造的古朴而典雅、流畅而清新的氛围。

2、接受作品中所表现的古朴、淳厚的民风和风景美、风俗美与人情美的熏陶。

学情分析:《边城》第二课时是在了解《边城》故事的基础上,对《边城》做深入的鉴赏分析,学生对《边城》整体故事了解不多,欣赏会存在一定难度,加上学生的鉴赏水平参差不齐,所以在课程设计上特别讲究难易层次,一方面结合课文欣赏“边城之美”,另一方面延伸探究“边城之痛”,意图使所有学生有收获。

重点难点:教学重点领会分析作品中所体现的边城之美,即风景美、民俗美、人性美,特别是人性美。

教学难点边城的人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?探究边城之痛。

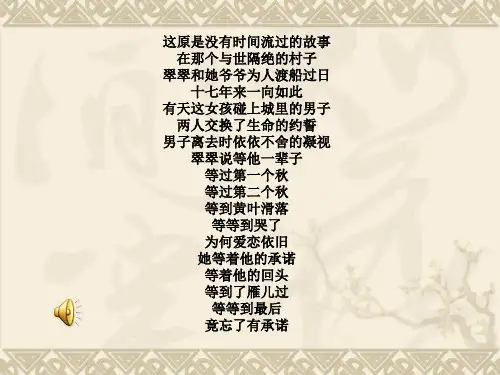

教学过程:活动1【导入】导语设计一、导语设计:上节课,我们初步领略了沈从文笔下的《边城》,了解了翠翠纯朴、真挚的爱情故事,歌手黄磊用歌声唱出了翠翠的故事,让我们跟随这歌声回忆边城里那个凄美的爱情故事。

(播放音乐)活动2【讲授】整体感知二、整体感知问:读过《边城》后,请用一个字(词)概括边城的特点。

“美”:风景美、民俗美、人性美;“情(爱)”:爱情、亲情、友情、手足情;“和”:人与自然和谐,人与人和睦;“纯(朴)”:民风淳朴,人心质朴;······活动3【讲授】合作欣赏“边城之美”三、合作欣赏“边城之美”问:结合课文中的相关内容,分析欣赏边城的风景美、民俗美、人性美。

<<边城>>教案之人情美三维目标知识与技能1.通过人物的语言描写、心理描写,培养语言鉴赏能力并认识翠翠、爷爷等作品中的人物形象。

2.通过分析环境描写来把握文章的主题。

过程与方法1.泛读与精读相结合,以学生的阅读发现为线索,教师的阅读提示为指导,培养学生整合阅读信息的能力。

2.阅读兴趣的激发与阅读结论的归纳相结合,帮助学生形成自己对作品的阅读观点。

情感态度与价值观1.领略作品散文化的叙事笔调、生活化的人物语言所营造的古朴而典雅、流畅而清新的氛围。

2.通过解析古老的风俗习惯、质朴的人物性格,师生共同探究出作品的主题。

教学重点感受人情美和小说主题。

教学难点概括自然淳朴的人情美,剖析主要人物的性格,探究出作品的主题教具准备多媒体课件课时安排1课时教学过程:一、导入新课:陶渊明在《桃花源记》中营造了一个“芳草鲜美,落英缤纷”“黄发垂髫,并怡然自乐。

”的世外桃源生活。

同学们,你们心中理想的生活是怎样的呢?(物质和精神,侧重精神层面)那么,今天我们一起走近文学大师------沈从文,看看在他心中理想生活是怎样的?一起去品味他“田园牧歌式杰作”《边城》,感悟他理想世界中的人情美。

(ppt显示题目、作者)二、整体把握:(1)请同学复述一下该小说的情节在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮;孙女翠翠十五岁,情窦初开。

他们热情助人,纯朴善良。

两年前在端午李赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。

傩送的哥哥天保喜欢上美丽的清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲。

而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾房作陪嫁把女儿嫁给傩送。

傩送不要碾房,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。

于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。

天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。

傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。

外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。

《边城》教案一、教学目标:1. 了解《边城》的背景和作者。

2. 理解小说的主要情节和人物形象。

3. 分析小说中的主题和意义。

4. 培养学生的阅读理解和文学鉴赏能力。

二、教学重点:1. 掌握《边城》的故事情节和人物形象。

2. 理解小说中蕴含的主题和意义。

三、教学难点:1. 理解小说中的复杂情节和隐含意义。

2. 分析小说所传递的文化和历史背景。

四、教学准备:1. 电子版或纸质版《边城》小说。

2. 多媒体投影仪和PPT。

3. 批注笔和纸。

五、教学步骤:步骤一:导入1. 利用多媒体投影仪展示一幅表达边疆风情的画作,并引导学生描述画中的场景和人物。

2. 引发学生对中国边疆地区的兴趣和好奇。

步骤二:介绍作者和背景1. 利用PPT介绍《边城》的作者沈从文,包括其生平经历和文学成就。

2. 分享中国西南边疆地区的历史和文化背景。

步骤三:讲解故事情节1. 将学生分成小组,每个小组负责讲解小说中的某一章节的情节和人物形象。

2. 学生通过讨论和分析,将各自小组的讲解整合成完整的故事情节。

3. 教师辅导学生分析故事情节中的重要事件和转折点。

步骤四:讨论主题和意义1. 教师引导学生分析小说中的主题,如爱情、家庭、历史和边疆地区文化等。

2. 学生根据自己的理解和感受,发表个人观点并展开讨论。

3. 学生以小组形式整理和汇报他们对小说主题和意义的理解。

步骤五:阅读理解和文学鉴赏1. 教师布置一篇与《边城》相关的文学鉴赏题目,要求学生在课后完成,并进行书面提交。

2. 教师批改学生的文学鉴赏,给予反馈和建议。

六、教学延伸:1. 组织学生观看与小说相关的电影或戏剧作品,以加深对小说情节和人物形象的理解。

2. 鼓励学生进行创作,如写一篇小说续集、改编剧本或画一幅表达对小说的理解和感悟的画作。

七、教学评估:1. 观察学生在课堂上参与讨论的表现和思维活跃程度。

2. 批改学生的文学鉴赏作业,评估他们对小说的理解和分析能力。

八、教学反思:通过本堂课的教学,学生可以全面了解《边城》的故事情节和人物形象,理解小说中的主题和意义。

边城》教学设计【教学目标】1.知识与技能目标:通过人物的语言描写、心理描写,培养语言鉴赏能力并认识翠翠、爷爷等作品中的人物形象。

2.过程与方法目标:泛读与精读相结合,以学生的阅读发现为线索,教师的阅读提示为指导,培养学生整合阅读信息的能力。

3.情感态度与价值观目标:接受作品中所表现的古朴、淳厚的民风和风景美、风俗美与人情美的熏陶。

【教学重点】理解翠翠这个人物是“爱”与“美”的化身的含义。

品读欣赏小说所体现的湘西边城特有的风情美和人性美。

【教学难点】引导学生走进作者构筑的善与美的理想世界,理解“边城” 文化内涵,探究作品所要表现的主题。

【课时安排】第2 课时【教学方法】1 、泛读与精读相结合,培养学生整合阅读信息的能力。

2、鉴赏与讨论相结合,帮助学生形成自己对作品的理解。

一、导入新课上节课,一幅边城风情的长轴画卷把你的思绪带到了湘西凤凰。

我们不仅感受到了边城青山绿水的自然风景之美,也感受到了原始淳朴的风土民情之美。

这节课,就让我们一起来欣赏边城人民的人性美、人情美。

二、体会人情美1 、设问:作者说这篇小说是要“为人类‘爱'字作一度恰如其分的说明” ,那么,课文节选的内容主要写了哪些爱呢?结合学生的预习情况,组织学生进行讨论,教师明确:爷爷对翠翠的百般疼爱,翠翠对爷爷的依赖关爱,翠翠对傩送的朦胧的爱,顺顺与爷爷之间的邻里之爱等。

2、画出表现人物内心世界的动作、语言、心理等描写,体会人情美。

(1)表现爷爷对翠翠的百般疼爱的语句学生回答后,明确:①当翠翠说一个人去看龙舟赛不好玩时,赶夜里祖父想了半天,方想起一个住在城中的老熟人,到城里去商量,请那老人来看一天渡船”——动作描写,可见爷爷对翠翠百依百顺,疼爱有加。

②翠翠由傩送家的伙计送回来时,爷爷"一面拉船,一面哑声儿喊问:’翠翠,翠翠,是不是你?'”——“哑声儿喊问” ,细节描写,可见翠翠这么久没回来爷爷焦急的心情。

(2)表现翠翠对爷爷的依赖关爱的语句学生回答后,明确:①文中翠翠多次想到“假若爷爷死了?” 一一心理描写,其潜台词是“我该怎么办?”,可见翠翠对爷爷的依赖之深,所以深怕爷爷死去。

《边城》教学设计【教学三维目标】1、知识与能力点:了解小说的主要情节,梳理故事情节,分析翠翠形象,以及人物心理变化。

2、过程与方法点:通过导读,学生自主、合作、探究,理解小说的主题。

3、情感态度与价值观:让学生把握小说主旨,品味小说优美的意境,体会作品中所描绘的湘西边城的淳朴风情和人性美。

【教学重点】分析翠翠形象与心理,理解在人与自然融为一体的环境中所折射出来的人情美、人性美。

【教学难点】引导学生体会作者为小说构筑这样一个环境的深意,也就是对小说主题的把握。

【教学方法】导读品析法、阅读讨论法、自主、合作、探究。

【教学用具】课件、教材【教学时数】一课时【教学过程】一、导入古老的湘西,同样古老的沅水悠悠流淌,流过了沈从文的童年,流过了他心中的桃源,这里的白云、清风,覆盖着一个人类远古的沉沉大梦,在那遥远的地方,有一座美丽的边城,那是古风犹存的童谣,那是美善同源的人性之歌。

面对文学重镇《边城》我们只能通过它的云蒸霞蔚来一睹它的风采,现在就让我们一起来只言片语共话《边城》。

二、作者沈从文,原名沈岳焕,湖南凤凰人,中国现代散文家、小说家、文物研究家。

代表作有:散文集《湘行散记》,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》,长篇小说《长河》、《边城》等。

苗汉土三家血统;没有文凭的北大教授;走南闯北的边城浪子;活在都市里的“乡下人”。

十四岁参军,十九岁到北大蹭课,这段时间生活过得极其窘迫,最困难的时候,寒冬腊月,只穿两层单衣。

沈从文一直自称为乡下人,他也喜欢别人称他为“乡土作家”,他是现代文学史上多产的作家之一,他的作品分为两种类型,一是以湘西生活为题材,一是以都市生活为题材的,《边城》很显然是属于前者。

有人这样评价《边城》说,《边城》是古今中外最为别致的一部小说,是小说中飘逸不群的仙女,我们关注沈从文,是为了关注他的作品及他的《边城》,现在我们来进入文本。

三、情节分析课文是整部小说的节选,小说总共21章,课文节选了三至六章,下面我们来看一下小说写了怎样的一个情节:第三章:介绍茶峒(眼前)的(端午)节,边城人们筹备赛龙舟的情形。

《边城》课堂活动一.课前小组预习问题搜集展示展示课前预习中各个小组提出来的问题。

落实加分情况。

二.根据同学们预习中提出来的问题,设置本节课的学习目标。

三.小组合作探究主要围绕同学们预习中提出来的问题集中从小说的典型环境、人物形象、主旨和小说的人文底蕴、社会心理等方面的拓展延伸四个方面来探究。

(一)感受湘西民间独特的风景美、风俗美、民情美。

1.大问题展示:在作者笔下,边城是怎样的一个边远小城?具体表现在哪些地方?(6组)2.子问题展示:(作为思考的切入口)把各个小组提出来的关于小说环境描写方面的子问题归结到一起。

(1)本文描绘了一幅怎样的自然风景画?(1组、5组、6组)(2)文中描绘的小城茶峒有怎样的特点?(3组、9组)(3)为什么多次提到黄狗?文章末写翠翠、爷爷和狗一起睡着了,有什么作用?(2组、4组、5组、6组、7组、8组)(4)选文最后一段描写有什么作用?(2组、7组)(5)文中穿插了传统节日里的龙舟赛、对歌等苗族风俗的描写,有何作用?(2组、5组、6组、7组、8组)(6)文章开头写边城的状况有什么作用?(5组)(二)分析翠翠的形象,探寻小说的人情美、人性美。

1.大问题展示:在边城这样诗意祥和的社会环境中,生活着哪些人呢?他们有什么性格特点呢?关于小说的人物形象,同学们也注意到了。

我们看一下各组的问题。

2.子问题汇总:(1)文章体现了顺顺的什么形象?(1组)(2)分析二老、爷爷的人物形象。

(6组、9组)(3)翠翠的性格和形象?(1组、3组、6组、8组)(文章从哪些地方可以看出翠翠的粗萌情意?“一家人都好,你认识他们一家人吗?”这句话体现了翠翠的什么心理?“那水上名人同祖父谈话时,翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”······)(三)那么,沈从文想通过美丽的边城,告诉我们什么呢?子问题出示:(1)作者写边城的目的是什么?(7组、)(2)作者将故事发生地选在边城这样一个世外桃源式的乡村社会,表达了怎样的生存态度?结合作者所处的时代回答。

边城优质课一等奖教案教案标题:边城优质课一等奖教案教案概述:该教案旨在为边城地区的教师提供一份优质课教案,以帮助他们提高教学质量、促进学生全面发展。

该教案是一份获得边城地区教育局颁发的优质课一等奖的教案,经过多次实践和改进,已经得到验证和肯定。

教案将围绕特定的教学目标、教学内容、教学方法和评估方式进行详细的规划和阐述,旨在提供专业的教案建议和指导。

教案目标:1. 确定教学目标:明确教学目标,确保学生能够掌握所学知识和技能。

2. 设计教学内容:根据教学目标,选择合适的教学内容,确保学生能够全面理解和掌握。

3. 选择教学方法:根据学生的学习特点和教学内容,选择适合的教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。

4. 制定评估方式:设计合理的评估方式,全面评价学生的学习情况和教学效果。

教案内容:1. 教学目标:- 知识目标:学生能够掌握边城的地理位置、自然环境、人文历史等相关知识。

- 技能目标:学生能够运用地图和其他工具,获取和分析边城相关信息。

- 情感目标:培养学生对边城的热爱和对边城文化的认同。

2. 教学内容:- 边城地理位置和地形地貌的特点。

- 边城的气候、植被和动物资源。

- 边城的历史文化和名胜古迹。

3. 教学方法:- 多媒体展示:通过图片、视频等多媒体资料展示边城的地理环境和人文景观,激发学生的学习兴趣。

- 小组合作:组织学生进行小组合作,共同研究和讨论边城的地理位置、气候特点等内容,培养学生的合作意识和团队精神。

- 问题解决:设计问题解决任务,让学生运用所学知识和技能解决与边城相关的问题,培养学生的综合运用能力。

4. 评估方式:- 课堂表现:观察学生在课堂上的积极参与和表现情况,评价学生的学习态度和合作精神。

- 作业评估:布置相关作业,考察学生对边城相关知识的掌握情况。

- 小组展示:要求学生以小组为单位,展示他们对边城的研究成果,评价学生的团队协作和表达能力。

教案指导:1. 教师在教学过程中要注重激发学生的学习兴趣和主动性,通过多媒体展示、小组合作等方式,让学生积极参与课堂活动。