《定风波》上课用

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:57

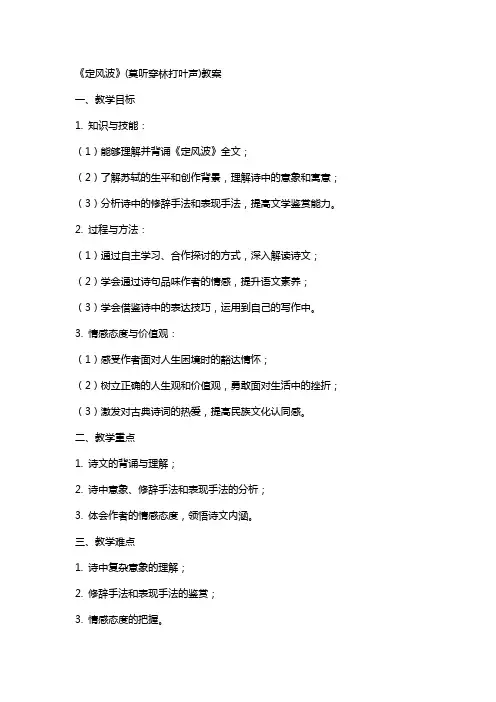

《定风波》(莫听穿林打叶声)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《定风波》全文。

(2)了解苏轼的生平和创作背景,理解诗中的意象和寓意。

(3)分析并掌握诗中的修辞手法和表现手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌内容。

(2)学会欣赏古典诗歌,提升审美情趣。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受苏轼在面对人生困境时的豁达态度和乐观精神。

(2)树立正确的人生观和价值观,学会面对挫折和困难。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解《定风波》的意境和寓意。

(2)掌握诗中的修辞手法和表现手法。

(3)培养学生的文学鉴赏能力。

2. 教学难点:(1)诗中意象和寓意的深入理解。

(2)修辞手法和表现手法的分析。

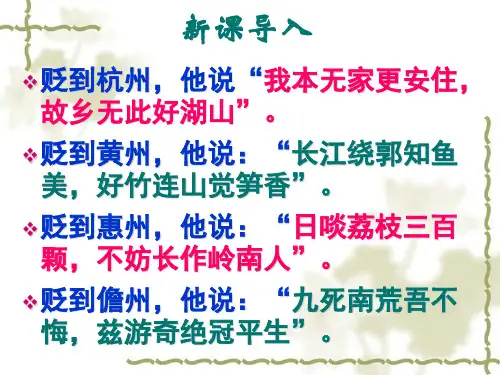

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介苏轼的生平和创作背景。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入诗歌情境。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读《定风波》,理解诗歌内容。

(2)引导学生关注诗中的意象和寓意。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗中的修辞手法和表现手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌欣赏:(1)引导学生体会诗中的意境和情感。

(2)欣赏诗中的美,提升审美情趣。

5. 情感体验:(1)让学生联系自己的生活经历,谈谈对诗中主旨的理解和感悟。

(2)分享自己的情感体验,进行情感交流。

四、教学评价1. 课堂表现评价:(1)观察学生在课堂中的参与程度、思考问题和讨论的积极性。

(2)评估学生在课堂上的学习效果。

2. 作业评价:(1)检查学生作业中的诗歌背诵情况。

(2)评估学生对诗歌内容、修辞手法和表现手法的理解程度。

3. 情感态度评价:(1)观察学生在课堂中的情感反应,了解学生对诗中主旨的理解和感悟。

(2)评估学生在情感体验方面的成长和变化。

五、教学拓展1. 推荐相关阅读:苏轼的其他诗作、散文、词作等。

2. 组织诗歌朗诵活动,让学生感受诗歌的韵律美。

《定风波》教案教案:《定风波》一、教学内容本课教材选用自《苏轼诗选》,主要内容为苏轼的《定风波》。

诗文描写了作者在流放黄州期间的一次游赏经历,表达了作者对人生逆境的豁达态度和超脱精神。

二、教学目标1. 能够理解并背诵《定风波》;2. 分析并欣赏苏轼的诗歌风格和思想内涵;3. 学会通过诗歌了解历史背景和作者生平。

三、教学难点与重点1. 难点:理解诗中的意象和寓意,把握作者的情感变化;2. 重点:分析诗文的结构,领悟苏轼的人生哲理。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备;2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 引入:简要介绍苏轼的生平背景和文学地位,激发学生的学习兴趣;2. 朗读:全班同学齐读《定风波》,体会诗的韵律和节奏;3. 解析:分析诗中的意象和寓意,引导学生理解作者的情感变化;4. 讨论:分组讨论诗文的结构和主题,分享对苏轼人生哲理的理解;5. 练习:随堂练习,默写《定风波》并简要阐述自己的理解;六、板书设计1. 板书诗文《定风波》;2. 在板上画出诗文的结构图,标注各部分的主题和关联;3. 在板上列出诗中的主要意象和寓意,方便学生理解记忆。

七、作业设计1. 作业题目:请结合自己的生活经历,谈谈对《定风波》中“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”的理解;2. 答案:略。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐学生阅读其他苏轼的诗文,深入了解苏轼的文学成就和思想内涵。

重点和难点解析:一、教学内容《定风波》是苏轼在流放黄州期间所作,诗中以自然景观为背景,表达了作者对人生逆境的豁达态度和超脱精神。

教学时,要引导学生通过诗文了解苏轼的人生观和价值观,并感受其独特的诗歌风格。

二、教学目标1. 能够理解并背诵《定风波》;2. 分析并欣赏苏轼的诗歌风格和思想内涵;3. 学会通过诗歌了解历史背景和作者生平。

三、教学难点与重点1. 难点:理解诗中的意象和寓意,把握作者的情感变化;2. 重点:分析诗文的结构,领悟苏轼的人生哲理。

《定风波》(莫听穿林打叶声)教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《定风波》,使学生了解并掌握苏轼的生平和文学地位,理解诗歌的创作背景。

2. 过程与方法:通过反复品读、小组讨论等方式,培养学生鉴赏古诗的能力,提高文学素养。

3. 情感态度与价值观:感受苏轼在逆境中保持乐观、豁达的人生态度,引导学生树立正确的人生观和价值观。

二、教学重点1. 诗歌的意象和意境2. 苏轼的人生观和价值观三、教学难点1. 诗歌中关键词语的理解2. 诗歌的鉴赏方法四、教学方法1. 讲授法:讲解诗歌的背景、意象等知识点。

2. 品读法:反复品读诗歌,感受诗歌的美。

3. 小组讨论法:分组讨论诗歌的鉴赏方法和个人感悟。

五、教学过程1. 导入:简要介绍苏轼的生平和文学地位,引出《定风波》这首诗。

2. 讲解:详细讲解诗歌的背景、意象等知识点,解答学生的疑问。

3. 品读:引导学生反复品读诗歌,感受诗歌的美。

4. 鉴赏:教授诗歌的鉴赏方法,让学生学会欣赏古诗。

5. 讨论:分组讨论诗歌的鉴赏方法和个人感悟,分享彼此的收获。

6. 总结:总结本节课的重点内容,强调苏轼的人生观和价值观。

7. 作业:布置相关的练习题,巩固所学知识。

这五个章节的内容涵盖了《定风波》的教案编写,希望能对你的教学有所帮助。

如有需要,我可以继续为你编写后续章节。

六、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和互动,评估他们的参与程度。

2. 作业完成情况:检查学生完成的练习题,评估他们的理解和运用能力。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括合作态度、分享意识和表达能力。

七、教学反思1. 教学方法:反思本节课所采用的教学方法是否有效,是否需要调整。

2. 学生反馈:关注学生的反馈,了解他们的学习需求和困惑,为下一节课做好准备。

3. 教学内容:反思教学内容是否适合学生的认知水平,是否需要调整。

八、拓展活动1. 组织学生进行诗歌创作,以《定风波》为灵感,创作自己的诗歌。

教案:高中语文《定风波》教学目标:1. 理解并背诵《定风波》。

2. 分析并欣赏诗中的意境和情感。

3. 掌握文学鉴赏的基本方法,提高文学素养。

教学重点:1. 诗句的理解和背诵。

2. 诗中意境和情感的分析。

3. 文学鉴赏方法的运用。

教学难点:1. 诗句的深层含义解读。

2. 文学鉴赏能力的培养。

教学准备:1. 教材《定风波》。

2. 相关背景资料。

3. 教学多媒体设备。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾已学的古诗文,提醒大家关注诗文中的情感和意境。

2. 提问:大家认为一首好诗应该具备哪些特点?二、新课内容展示(15分钟)1. 介绍《定风波》的背景和作者苏轼的生平和创作风格。

2. 逐句解析《定风波》的诗句,引导学生理解诗句的含义。

3. 分析诗中的意境和情感,引导学生感受诗人的情感变化。

三、文学鉴赏方法讲解(10分钟)1. 介绍文学鉴赏的基本方法,包括意象分析、情感分析、手法分析等。

2. 示范运用文学鉴赏方法分析《定风波》中的具体诗句。

3. 引导学生运用文学鉴赏方法自主分析诗中的意境和情感。

四、课堂练习(10分钟)1. 请学生背诵《定风波》。

2. 请学生运用文学鉴赏方法分析诗中的意境和情感,并与同学进行交流。

五、总结与拓展(5分钟)1. 总结本节课的学习内容,强调诗句的理解和背诵的重要性。

2. 推荐相关的文学作品,鼓励学生在课后进行阅读和鉴赏。

教学反思:在教学过程中,要注意关注学生的学习反馈,及时调整教学节奏和难度,确保学生能够理解和欣赏诗中的意境和情感。

要注重培养学生的文学鉴赏能力,引导他们运用文学鉴赏方法自主分析诗文,提高他们的文学素养。

教案:高中语文《定风波》六、课堂练习(10分钟)1. 请学生默写《定风波》。

2. 请学生选取诗中的一个意象,分析其作用和意义。

七、小组讨论(10分钟)1. 将学生分成小组,每组选择一个诗句进行讨论。

2. 讨论诗句的意义和作用,以及诗句对整体诗歌意境的影响。

八、分享与展示(10分钟)1. 每个小组代表分享自己小组讨论的结果。

定风波(莫听穿林打叶声)教学评价一、前言宋代文学家苏轼的《定风波(莫听穿林打叶声)》是一首脍炙人口的抒情诗歌,具有极高的艺术价值。

在课堂教学中,通过对这首诗歌的教学,可以引导学生领略古代文学的魅力,培养学生的审美情趣和文学素养。

本文将对《定风波(莫听穿林打叶声)》的教学进行评价,分析其在语言文字、文学内涵、教学方法等方面的优缺点,旨在为教师提供一些建设性的教学参考。

二、语言文字评价《定风波(莫听穿林打叶声)》的语言文字优美流畅,运用了丰富的修辞手法,如比喻、拟人、夸张等,使诗歌充满了独特的韵味。

在课堂教学中,教师可以引导学生分析诗歌中的意象、比喻和修辞手法,帮助学生深入理解诗歌的意义和艺术特点,从而培养学生对语言文字的敏感性和审美能力。

然而,《定风波(莫听穿林打叶声)》的语言文字也存在一些难以理解的古词句和生僻字,对学生的阅读理解和欣赏阻碍较大。

在教学中,教师应该针对学生的实际情况,对诗歌的语言文字进行分析和解释,帮助学生克服词汇障碍,真正领略诗歌的美感。

三、文学内涵评价《定风波(莫听穿林打叶声)》以壮士断腕自述为主线,描绘了主人公乱世飘零、触目惊心的遭遇,抒发了对时局的忧虑和对人生的感慨。

诗歌抒发了浓烈的豪情壮志和感人的悲壮情怀,充分展现了古代文学的高度审美价值。

在课堂教学中,教师可以引导学生分析诗歌的主题、情感表达和艺术特色,帮助学生理解诗歌中蕴含的人生哲理和价值观念,引发学生的共鸣和思考。

这有利于培养学生的人文精神和价值观念,提升学生的文学修养和审美情趣。

然而,由于《定风波(莫听穿林打叶声)》的理解难度较大,部分学生可能会对诗歌的深层内涵产生困惑,甚至失去兴趣。

在教学中,教师应该通过引入相关的历史背景和文化细节,激发学生的学习兴趣和阅读热情,使学生在欣赏诗歌的对古代文学有更深入的了解。

四、教学方法评价在《定风波(莫听穿林打叶声)》的教学中,教师可以采取多种灵活的教学方法,如讲解分析、朗诵赏析、小组讨论等,帮助学生全面理解和欣赏诗歌。

《定风波》(莫听穿林打叶声)教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《定风波》。

(2)理解《定风波》的创作背景、作者苏轼的生平和思想。

(3)分析《定风波》的文学特色,把握其艺术手法和风格。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《定风波》的意境和哲理。

(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣和文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受苏轼在面对人生困境时乐观豁达的人生态度。

(2)树立正确的价值观,学会面对挫折和困难,保持乐观心态。

二、教学重点:1. 《定风波》的诗意和哲理。

2. 苏轼的生平背景及其对诗歌创作的影响。

三、教学难点:1. 《定风波》中涉及的生僻词语和古文知识。

2. 分析诗歌中的艺术手法和风格。

四、教学准备:1. 教师准备《定风波》的原文、注释和译文。

2. 相关资料:苏轼的生平介绍、古代诗词鉴赏知识。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)介绍苏轼的生平背景。

(2)引导学生关注《定风波》的创作背景。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读《定风波》,感受诗歌的韵律和意境。

(2)学生自学生僻词语和注解,理解诗句的含义。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗歌中的艺术手法和风格。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌解析:(1)解析《定风波》的诗意和哲理。

(2)分析苏轼的人生态度和价值观。

5. 课堂小结:6. 课后作业:(1)背诵《定风波》。

(2)写一篇关于《定风波》的鉴赏文章。

(3)收集其他苏轼的诗作,进行比较学习。

六、教学拓展:1. 对比苏轼的其他作品,如《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等,分析其艺术特点和思想情感。

2. 了解苏轼在文学史上的地位和影响,探讨其对后世文学的意义。

七、课堂练习:1. 根据《定风波》的内容,完成填空题:(1)《定风波》的作者是____,他是我国北宋时期的著名文学家、____家。

(2)《定风波》中表现了苏轼____的人生态度,____的价值观。

《定风波》(莫听穿林打叶声)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《定风波》全文;(2)了解苏轼的生平和创作背景,理解诗中的意象和寓意;(3)分析诗中的修辞手法和表现手法,提高文学鉴赏能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗文;(2)学会通过诗句品味作者的情感,提升语文素养;(3)学会借鉴诗中的表达技巧,运用到自己的写作中。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者面对人生困境时的豁达情怀;(2)树立正确的人生观和价值观,勇敢面对生活中的挫折;(3)激发对古典诗词的热爱,提高民族文化认同感。

二、教学重点1. 诗文的背诵与理解;2. 诗中意象、修辞手法和表现手法的分析;3. 体会作者的情感态度,领悟诗文内涵。

三、教学难点1. 诗中复杂意象的理解;2. 修辞手法和表现手法的鉴赏;3. 情感态度的把握。

四、教学过程1. 导入新课:(1)介绍苏轼的生平和创作背景;(2)激发学生对《定风波》的兴趣,引导学生进入学习状态。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读诗文,理解大意;(2)鼓励学生借助工具书和注释,解决生字词和难句问题。

3. 合作探讨:(1)分组讨论诗中的意象、修辞手法和表现手法;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 情感体验:(1)引导学生品味诗句,感受作者的情感;(2)让学生联系自己的生活经历,谈谈对诗文的感悟。

5. 课堂小结:五、课后作业1. 背诵《定风波》;2. 写一篇关于《定风波》的读后感,不少于300字;3. 结合自己的生活实际,谈谈如何借鉴诗中的情感和表达技巧。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生提出问题并自主探究;2. 运用案例分析法,分析诗中的具体意象和修辞手法;3. 采用情感教学法,引导学生深入体会作者的情感态度;4. 运用小组合作法,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

七、教学评价1. 诗文的背诵情况;2. 对诗中意象、修辞手法和表现手法的理解程度;3. 情感态度的把握和读后感的质量;4. 课堂参与度和小组合作表现。

《定风波》教案教案:《定风波》一、教学内容本课选用自《语文》教材,为小学高年级学生设计的文言文阅读篇目《定风波》。

该文为唐代文学家韩愈所作,描绘了作者在风雨中行走,偶遇好友的过程。

通过细腻的描绘和深刻的感悟,展现了友情与自然的美妙。

二、教学目标1. 学生能够理解并背诵《定风波》全文。

2. 学生能够掌握文言文的基本阅读方法和技巧。

3. 学生能够领会友谊与自然环境的相互映衬,感悟生活中的美好。

三、教学难点与重点重点:1. 文言文的词汇和句式理解。

2. 《定风波》文中意境与哲理的领悟。

难点:1. 文言文特殊词汇和句式的翻译。

2. 文中细腻情感与哲理的深入理解。

四、教具与学具准备1. PPT课件。

2. 《语文》教材。

3. 文言文阅读指导资料。

4. 作业本。

五、教学过程1. 情景引入:以一幅风雨图引入,让学生想象自己在风雨中行走的情景,引发学生对《定风波》的好奇心。

2. 课文阅读:让学生自读课文,注意生僻字的读音和词义。

教师巡视课堂,解答学生的疑问。

3. 内容讲解:讲解课文中的生僻词汇和特殊句式,解释文中的意境和哲理。

引导学生通过课文理解友谊与自然的关系。

4. 例题讲解:选取课文中的重点句子进行讲解,让学生通过例题掌握阅读文言文的方法。

5. 随堂练习:让学生翻译课文中的句子,教师批改并给予反馈。

6. 课堂讨论:让学生分组讨论,分享自己对课文的理解和感悟,培养学生的合作意识。

7. 作业布置:布置作业,要求学生背诵课文,并书写课后感。

六、板书设计板书设计如下:《定风波》风雨中行走偶遇好友友谊与自然的美妙七、作业设计1. 背诵《定风波》全文。

2. 书写课后感,不少于200字。

答案:课后感:通过学习《定风波》,我理解了文中友谊与自然的关系,感受到生活中的美好。

重点和难点解析一、教学难点的解析1. 文言文特殊词汇和句式的翻译:文言文是古代汉语的书面语,其词汇和句式与现代汉语有很大的差异。

对于小学高年级学生而言,他们习惯于现代汉语的表达方式,因此在学习文言文时,对于特殊词汇和句式的理解会存在一定的困难。

《定风波(莫听穿林打叶声)》教学设计(福建省省级优课)语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读并背诵《定风波》。

(2)理解《定风波》的创作背景,把握诗中描绘的自然景色和诗人的情感变化。

(3)分析诗中的意象、比喻和象征手法,体会诗人的审美情趣。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《定风波》。

(2)学会欣赏古典诗词,提高审美能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人面对困境时豁达的人生态度。

(2)培养学生的独立思考能力,激发他们对古典诗词的热爱。

二、教学重点1. 诗文背诵与理解。

2. 诗中的意象、比喻和象征手法的分析。

三、教学难点1. 诗中深刻的哲理和情感的把握。

2. 古典诗词鉴赏方法的运用。

四、教学方法1. 引导自主学习,培养学生的独立思考能力。

2. 合作探讨,发挥团队协作精神。

3. 对比分析,提高学生的审美情趣。

五、教学过程1. 导入新课1.1 简介苏轼及其创作背景。

1.2 提问:同学们听说过“定风波”这个词语吗?它有什么含义?2. 自主学习2.1 让学生自主朗读《定风波》,感受诗的韵律美。

2.2 让学生结合诗文注释,理解诗文内容。

3. 合作探讨3.1 小组讨论:诗中的意象、比喻和象征手法有哪些?它们分别代表了什么意义?3.2 各小组派代表分享讨论成果,进行全班交流。

4. 对比分析4.1 对比其他诗人创作的山水诗,分析苏轼的独特之处。

4.2 引导学生体会诗人面对困境时豁达的人生态度。

5. 情感体验5.1 让学生谈谈自己在生活中遇到困境时是如何面对的?5.2 引导学生从诗中汲取力量,学会以乐观的心态面对生活。

6. 课堂小结6.1 总结本节课的学习内容,强调诗中的意象、比喻和象征手法。

6.2 鼓励学生课后去阅读更多苏轼的诗词,培养对古典诗词的热爱。

7. 布置作业7.1 背诵《定风波》。

7.2 写一篇关于《定风波》的赏析文章。

六、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,思考学生在学习过程中的参与度、理解程度以及反馈情况。

《定风波(莫听穿林打叶声)》教学设计(江苏省县级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《定风波》。

(2)理解诗中的关键词语和典故,如“莫听穿林打叶声”、“料峭春风吹酒醒”等。

(3)分析诗的结构和韵律特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌内容。

(2)学会欣赏古诗的音韵美、意境美,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:体会作者乐观豁达的人生态度,学会面对人生的困境时,保持乐观、积极的心态。

二、教学重点、难点:1. 教学重点:(1)诗歌的字词认读和理解。

(2)诗歌的韵律特点和意境分析。

2. 教学难点:(1)诗中典故的理解。

(2)作者人生态度的把握。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍苏轼的生平背景。

(2)提问:同学们听说过“乌台诗案”吗?苏轼是如何面对这场困境的?2. 自主学习:(1)让学生自主朗读诗歌,感受诗歌的韵律美。

(2)让学生结合注释,理解诗歌内容,体会作者的情感。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗中典故的含义。

(2)分享讨论成果,教师点评并解答疑问。

4. 诗歌欣赏:(1)教师引导学生从音韵、意境等方面欣赏诗歌。

(2)学生谈欣赏感悟,教师点评。

5. 情感体验:让学生联系自己的生活经历,谈谈在困境中如何保持乐观、积极的心态。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调作者乐观豁达的人生态度。

四、课后作业:1. 背诵《定风波》。

2. 写一篇关于作者苏轼的作文,题目为:“我眼中的苏轼”。

五、教学反思:教师在课后要对课堂教学进行反思,看是否达到了教学目标,学生掌握情况如何,有哪些不足之处需要改进。

关注学生的学习进度和反馈,为下一步的教学做好准备。

六、教学准备:1. 教师准备PPT,包含诗歌全文、注释、相关背景资料、典故解析等。

2. 准备诗歌手册,方便学生随时查阅和欣赏。

3. 准备与诗歌相关的历史故事或趣闻,用于激发学生兴趣。

《定风波(莫听穿林打叶声)》教学设计(福建省省级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《定风波》。

(2)理解并掌握诗中的关键词语和典故。

(3)分析并欣赏诗中的意境和情感。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗文内容。

(2)学会欣赏古诗的美,提高审美能力。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人面对困境的豁达心态和坚定信念。

(2)培养学生的乐观精神,学会正确面对生活中的挫折。

(3)提高学生的人文素养,传承中华优秀传统文化。

二、教学重点:1. 诗文的朗读和背诵。

2. 诗中关键词语和典故的理解。

3. 诗意境界的分析和欣赏。

三、教学难点:1. 诗中深层含义的理解。

2. 诗歌意境的感悟。

3. 文学鉴赏能力的培养。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解诗文背景、作者生平等。

2. 互动法:提问、讨论、合作探究。

3. 欣赏法:品味诗句、分析意境、体验情感。

4. 实践法:朗读、背诵、写作练习。

五、教学过程:1. 导入新课:简要介绍苏轼及其创作背景,激发学生兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读诗文,理解大意,体会情感。

3. 合作探讨:分组讨论,解答疑难问题,深入理解诗文内容。

4. 讲解分析:讲解诗文中的关键词语、典故,分析诗歌意境。

5. 朗读背诵:组织学生朗读和背诵,提高语文素养。

6. 欣赏品析:引导学生欣赏诗句,体会诗人的情感。

7. 情感体验:讨论诗文中的哲理,培养学生面对困境的乐观精神。

8. 拓展延伸:介绍苏轼其他诗作,提高学生的文学素养。

10. 课后作业:布置相关作业,巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、合作探讨等方面的表现,了解学生的学习状况。

2. 作业评价:检查学生作业的完成情况,评估学生对诗文内容的理解和运用能力。

3. 朗读背诵评价:评估学生的朗读和背诵能力,检查学生对诗文节奏、情感的把握。