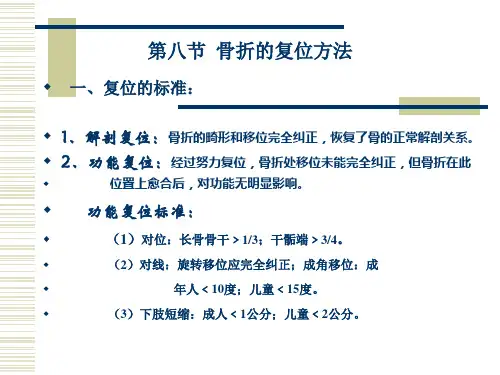

骨折复位手法讲解

- 格式:ppt

- 大小:490.50 KB

- 文档页数:47

复位基本手法:

手摸心会拔伸牵引

旋转回绕端挤按提

屈曲伸展成角折顶

夹挤分骨摇摆触碰

1、手摸心会

术者用手触摸骨折部位,确实了解骨折端在肢体内移位的具体方位,再与X线片所显示的骨折端移位情况结合起来,在术者头脑中构成一个骨折移位的立体形象。

2、拔伸牵引

开始牵引时,肢体先保持在原来的位置,沿肢体的纵轴,由远近骨折作对抗牵引,然后,再按照整复的步骤改变肢体的方向,持续牵引。

3、旋转回绕

旋转法:肢体有旋转畸形时,术者手握其远端,在拔伸下围绕肢体纵轴向左或向右旋转,以恢复肢体的正常生理轴线。

回绕法:术者一手固定骨折近段,另一手持骨折远段,按原来骨折移位方向逆向回转。

回绕时,两骨折段应紧密相贴,以免缠绕软组织,遇有阻力,说明系回绕方向判断不准,应及时改变方向,切不可施行暴力强行复位。

4、屈伸收展

先在拔伸牵引下配合推移按捺手法使骨折块基本复位,对断端间残留小的移位,通过屈伸活动踝关节数次,利用距骨外形磨塑作用,将残留移位纠正。

5、成角折顶法

用于骨折部肌肉丰厚,断端重叠移位较多,横断或骨折线不整齐的锯齿形骨干骨折,用一般的牵引力量极难拉开其重叠移位。

6、端挤按提法

用于骨干骨折的前后,内外侧移位,当骨折重叠、旋转及成角移位矫正后,侧方移位就成了骨折的主要畸形。

如前臂尺桡骨骨折。

7、夹挤分骨

用于两个并列的骨干骨折,如前臂尺桡骨骨折、掌骨骨折等。

8、摇摆触碰法

一是在整复骨折时,用触碰寻找断端,以远侧断端触碰寻找近侧断端,使之复位。

二是经牵引提按等多种手法整复后,术者一手固定骨折部,一手握住远侧断端轻轻左右上下摇摆,检查断端对位对线情况是否稳定。

科雷氏骨折的复位手法

科雷氏骨折的复位手法包括以下步骤:

1. 患者可以采取卧位或端坐位,上肢外展屈肘90度。

2. 一名助手站在病人的患侧,用双手握病人的前臂向上拔伸。

术者两手紧握患者的手部,两拇指压在骨折远端的背侧,其他四指紧扣大小鱼肌,先进行拔伸牵引,牵引的方向先顺势牵引,然后逐渐的向背侧牵引,3~5分钟后轻微的摇晃骨折部位,迅速尺偏掌屈矫正骨折的桡背侧移位,触摸骨折部平整即告复位成功。

3. 在持续牵引下,术者一手固定骨折近段,另手拇指压在远折段,将手掌向下旋转、屈腕并在牵引同时下压远折段,可达到复位目的。

4. 骨折复位的标志是银叉畸形消失,扪时桡骨表面平整,X线透视骨折对位良好,由于柯力氏骨折为横行骨折,复位后保持屈腕位,即使旋后前臂,也不易再错位。

复位完成后,应立即复查X光片,了解复位的情况。

如果复位满意,两周后软组织肿胀消退,可更换管型石膏。

石膏一共固定4~6周。

拆除石膏后腕关节会有僵硬和活动受限的情况,应该积极进行功能锻炼,恢复腕关节的活动范围。

第二节骨折复位手法第九章手法第二节骨折复位手法提要尽管在我国正骨手法流派众多,分支各异,归纳起来无非就是手摸心会,术者通过对伤部的细致触摸,探明骨折的具体部位和移位特点,结合影象学分析,形成对骨折的立体印象;拔伸牵引用于克服骨折的重叠移位;旋转屈伸可纠正旋转和成角畸形;提按端挤主要用于纠正骨折的侧方移位;摇摆触碰可使横断或锯齿样骨折趋于稳定;夹挤分骨主要用于手足、前臂和小腿部位的整复;折顶回旋是对拔伸牵引手法的补充,折顶可纠正不能为单纯牵引所纠正的重叠移位,而回旋手法可以纠正骨折的背靠背移位;按摩推拿主要用于整复后的软组织的理顺。

在整个手法治疗过程中,要求给病人提供一个无痛或基本无痛的环境。

具体的操作方法应遵守手法应用的四项基本原则,即早、稳、准、巧。

可以借助影象器材手法复位骨折,但不宜提倡,即便要使,也要作好对病人和医护人员的辐射防护。

手法整复骨折的X线标准非常重要。

对每一骨折原则上都要争取解剖复位或接近解剖复位,因为骨折在解剖位置上可以获得最佳的愈合机会和功能康复可能。

病人的年龄、职业及骨折部位不同,复位的最后接受标准可有差异。

关节内骨折要求解剖复位。

其他部位骨折最低也应达到功能对位,即骨折复位后无重叠、旋转及成角畸形,肢体力线正常,长度相等。

骨折愈合后肢体功能可以完全或几近完全程度,不影响生活和工作上的基本要求。

教材原文发挥一、应用正骨手法的注意事项(一)合理应用正骨手法可以解决许多临床问题试行手法复位。

中医骨伤科学是中医宝库中的一个重要组成部分,经过一代又一代医务工作者的不解努力,传统的正骨方法已经得到了发扬光大。

现在的中医骨伤科医生已不再是传统上的正骨拿环郎中,他们即可以应用手法对一般骨伤进行闭合整复,也可以通过手术实行对骨折的开放复位,并在手术中进一步地发挥中医手法的优势,缩短复位时间,减少病人痛苦。

(二)应用手法整复骨折应严格掌握手法的适应症和禁忌症,按照手法原则进行正规操作。

手法虽然具有这样或那样的优点,但是它是靠医生来实现的,并且受许多条件的限制。

中医骨伤科正骨手法(图文)手法在伤科治疗中占有重要地位,是伤科四大治疗方法(手法、固定、药物、练功)之一。

《医宗金鉴.正骨心法旨要》说:“关手法者,谓以两手安置所伤之筋骨,使仍复于旧也”。

该书还首次把‘摸、接端提,推拿按摩”归纳为正骨八法。

并详细阐述了手法的适应症、作用及其操作要领。

一、正骨手法的注意事项(一)明确诊断复位之前,医者对病情要有充分了解,根据病史、受伤机制和X 易查结果作出明确诊断,同时分析骨折、脱位发生移位的机制,选择有效的整复手法。

(二)密切注意全身情况变化对多发性骨折气血虚弱,严重骨盆骨折发生出血性休。

以及脑外伤重症等,均需暂缓整复,可采用I临时固定或持续牵弓[等法,待危重病情好转后,再考虑骨折整复。

(三)掌握复位标准骨骼是人体支架,它以关节为枢纽,通过肌肉收缩活动而进行运:当肢体受到外力或肌肉强烈收缩造成骨折后,骨折断端发生移位,肢体就失去了骨骼的支架作用,而不能正常活动。

因此,在治疗骨折时,首先要进行骨折复位,以恢复骨骼的支架作用.折对位越好,支架越稳定,固定也越稳当,骨折才能顺利愈合,功能亦恢复满意。

对每一个骨折都应复,争取达到解剖和接近堡型堂垂婆一若某些骨折不能达到解剖对位,也应根据病人年龄、职业及骨折部位的不同,达到功能对位。

所袒功盛菇啦,即骨折在整复后无重叠移位,旋转、成角畸形得到纠正,肢体的力线正常,长度相等,骨折愈合后肢体的功能可以恢复到满意程度,不影响病人在工作或生活上的要求。

如老年患者,虽骨折对位稍差,肢体有轻度畸形,只要关节活动不受影响,自理生活无困难,疗效还算满意。

儿童骨折治疗时要注意肢体外形,不能遗留旋转及成角畸形,轻度的重叠及侧方移位,在发育过程中可自行矫正。

(四)抓住整复时机只要周身情况允许,整复时fl磁呈胁骨折后半小时内,局部疼痛、肿胀较轻,肌肉尚未发生痉挛,最易复位。

伤后4〜6小时内局部瘀血尚未凝结,复位也较易。

一般成人伤后7。

10天内可考虑手法复位,但时间越久复位困难越大。

桡骨远端骨折手法复位技巧

1. 哎呀呀,你知道桡骨远端骨折手法复位的关键第一步是什么吗?就像建房子要打牢地基一样,得先精准判断骨折情况呀!比如小明那次桡骨远端骨折,医生就是仔细查看后才开始复位的呢。

2. 嘿,复位时的力度把握可太重要啦!这就好比做饭放盐,多了少了都不行。

我记得有个病人复位时,医生那恰到好处的力度,就像舞者的舞步一样精准。

3. 哇哦,角度的选择也是至关重要的呀!你想想看,要是角度不对,那不就像射箭射偏了一样嘛。

上次老张的复位,医生就特别注意角度,效果那叫一个好。

4. 可不是嘛,牵引可是个技术活呢!这就好像拔河比赛,要掌握好节奏和力量。

有一次看到一个医生牵引得特别到位,就像个经验丰富的船长掌控着船的方向。

5. 哎呀呀,固定这一步也不能马虎呀!好比给宝贝盖上保护罩,得稳稳当当的。

之前小李复位后,那固定得可严实了,让人特别放心。

6. 你说,后续的观察是不是也很重要呀?这就跟照顾小婴儿一样,得时刻留意。

有个病例就是因为医生密切观察,及时发现问题并调整,效果才那么好呢!总之,桡骨远端骨折手法复位真是处处都有技巧,每个环节都不能掉以轻心啊!。

中医正骨八法详解中医正骨手法中,以牵、接、卡、挤、分、旋、端、靠为正骨八法者,主要应用于关节脱位和骨折移位。

l. 牵法:又称“牵引法”或“拔伸法”,即顺骨干纵轴进行牵拉,是整复骨折和脱位的基本手法之一,四肢骨折或关节脱位常先用牵法。

2.接法:按照骨折畸形情况,分为抵接法和折接法两种。

“抵接法”是用双手分别握持骨折处的两端,两手拇指抵于骨折成角畸形的顶端,利用三点加压的原理,拇指与其余四指同时用力而方向相反,使成角畸形得以纠正。

本法适用于轻度成角畸形的骨折整复,如前臂单纯骨折等。

“折接法”(或称“反折法”)是用双手握持骨折处两端,用力加大断端成角,使同一侧面的骨皮质紧密相靠,以夹角顶点作为抵顶支点,徐徐而稳妥地折回,使断端对合整复。

本法可用于四肢长骨骨折侧方移位微有重叠,或成角畸形而分离者,一般情况下较为少用。

3.卡法:“又称”卡压“或”卡按法“。

用手指对合用力钳夹。

适用于骨折后骨片游离,或骨骺分离,以及关节脱位之整复。

4.挤法:是通过挤压而使移位对合。

有挤压与纵向挤压两种,适用于掌、指(或跖趾)骨折与脱位,以及四肢长管骨折的侧方移位而无重叠者,亦可用于髌骨骨折移位的整复。

5.分法:实际是从卡法和挤法衍化而来,利用两并列骨之间隙,借助于指力与物体加压,以保持骨间隙组织持续张力。

对于并列骨的骨折以及多段骨折都是必不可少的手法之一。

6. 旋法:回旋转动肢体,用以矫正骨折两端旋转畸形,即采用与旋转力“反其道而行之”的手法达到整复之目的,适用于四肢长管骨折而旋转畸形者。

7.端法:端托肢体或端提下陷之骨,以纠正前后错位下陷之骨端,恢复原有位置。

8. 靠法:属于“夹缚”范畴,既是正骨手法的补充,又有固定的作用。

在具体应用中靠法不是一个单一的手法,而是卡、接、挤、旋等各种手法的综合应用。

本法适用于纠正骨折的残余移位畸形。

(锁骨骨折)用1%普鲁卡因6~10毫升注入骨折断端作局部麻醉。

.伤员取坐位,双手插腰,放松肩部。

助手站于伤员的背后,一脚踏于凳面,并用该膝关节顶着伤员的背部中间,两手握住伤员两侧上臀上端近腋部处,渐渐地将两肩向后和向上提拉,使其挺胸背伸便于将骨折断端拉开。

见图55A。

这时,假设需要改正骨折成角畸形,可由术者两手拇指相并,在成角的凸部向后推和下按,即可矫正;假设需作上下、前后路位整复的,可由术者一手捻稳远段的上下缘,把远段向后推和向上提,另一手扣稳近段的上下缘,把近段向下向前按迫复位。

见图55B。

A.坐位挺胸牵引法B.提按升降法图55 锁骨骨折背伸复位法对重叠不易拉开的锁骨骨折,我们常采纳的整复方法是:在局部麻醉下,伤员取坐位,助手的配合同上法,但不要把伤肩过后拉伸。

.术者用一手的前臂从伤肩的前方伸进腋下,将伤肩稍向胸前内收,使颈部、胸部和背部肌肉的张力处在相对的平衡下,再把伤肩向上向外提(由于胸背受到相对平衡的拉力,故易把锁骨的重叠拉开),这时用另一手拇指摸准骨折远段的下外缘,余指扣稳骨折近段的上内缘,把远段向后上推,把近段向下前按迫,使其复位。

见图56。

运用此法时,亦可增加一助手替代术者用前臂伸入腋下的操作,而由术者用两手在骨折部进行手法整复,更为顺利。

图56 锁骨骨折胸内收位复位法(肱骨大结节骨折)一、手法整复和固定移位较大的伤员取坐位或仰卧位,用1%普鲁卡因10~15ml注入局部血肿内,待5~10分钟局部起麻醉后才进行整复。

.整复时,助手把伤臂外展、外旋、高举(肘部要超过耳朵),术者用两拇指把大结节向内下摧迫,余指抱稳伤臂,然后把伤臂缓慢内收,至约外展的25º。

这时使岗上肌松弛,骨折片得到复位。

接着用棉枕置于肘和胁部之间。

肩部上外敷药,用肩“8〞字绷带固定,并用绷带将伤臂、棉枕和躯干一起绑扎,使肢体保持在25º左右的外展位,最终用布带悬吊前臂于胸前。

见图68。

图68 大结节骨折的固定方法对骨折片移位于肱骨头之上的伤员,整复的手法相同,但伤肢的固定。

中医伤科复位手法临床治疗基本技能复位手法是医者用指、掌、腕、臂或身体其它部位的劲力,或辅以器械,随症运用各种手法技巧,作用于病人的患部,整复移位的一种治疗方法。

(一)复位手法的作用及原则复位手法的作用是整复移位,是整复骨折或脱位移位的主要方法。

在施行复位手法时充分了解病情,有目的的施行手法,严格掌握适应症。

主要原则是及时、稳妥、准确、轻巧,争取一次复位成功而不增加新的损伤。

(二)复位手法复位手法可分为正骨手法和上骨介手法两种。

1.正骨手法(I)手摸心会在整复骨折前,医者用手触摸骨折部位,先轻后重,由浅入深,由远到近,两端相对,主要目的是了解骨折部的移位情况,在头脑中形成立体形象,指导其他正骨手法的施行,是施行正骨手法的首要步骤。

(2)拔伸牵引是沿着肢体的纵轴线进行对抗牵引,克服肌肉拉力,矫正患肢的重叠移位,恢复肢体长度的复位手法(图2-51)。

也是整复骨折、脱位的基本手法。

图2.51拔伸牵引法(引自12471方家选《中医伤科学》第2版,33页图2-51拔伸牵引)【适应证】(1)骨折的重叠移位。

(2)按手法复位中“欲合先离,离而复合”的原则,本手法是各种手法复位时的基础手法。

【操作方法】先按肢体所在的体位沿肢体的纵轴方向顺势拔伸牵引,再逐渐调整至复位所需位置,借牵引力矫正患肢的缩短、成角畸形,并达到“欲合先离,离而复合”的目的,为其它手法的施行创造条件。

拔伸牵引一般拟手法进行,但遇筋肉丰富、肌力强大的部位,如下肢骨折,亦可利用器械(如复位床、软绳)辅助,或以手法拔伸与器械配合进行。

在牵引中手法用力应由轻到重,稳定而持久,使移位的骨断端分离,常须持续数分钟之久。

拔伸手法作为基础手法时,应贯彻在复位过程的始终,直至夹板夹缚妥善后方可停止。

(3)旋转屈伸旋转是手握其患肢远段,绕肢体纵轴向内或向外旋转,以恢复肢体的正常生理轴线的复位手法。

【适应证】肢体的旋转畸形(螺旋形骨折)。

【操作方法】由术者手握其患肢远段,在适当拔伸牵引下,围绕肢体纵轴向内或向外旋转,纠正肢体旋转畸形,使骨折断面扣紧。

中医骨伤科骨折复位手法(一)施行正骨手法的注意事项要求医生在实施手法治疗之前充分了解病情,明确诊断;注意患者局部与整体关系,密切注意全身情况变化;同时注意掌握复位标准。

当发生骨折后,实施正骨手法须恢复骨骼的支架作用。

一般而言,骨折复位的最佳状态是解剖对位。

在临床上,若某些骨折的复位不能达到解剖对位,也应根据病人年龄、职业及骨折部位的不同,达到功能对位。

所谓功能对位,即骨折在整复后无重叠移位,旋转、成角畸形得到纠正,肢体的力线正常,长度相等,骨折愈合后肢体的功能可能恢复到满意程度,不影响病人在工作或生活上的要求。

骨折后4~6小时之内,局部瘀血尚未凝结,是实施手法复位的良好良好时机。

受伤后7~10天内均可手法复位,但时间越久复位困难越大。

同时,依每个患者的具体情况选择适当的止痛或麻醉措施,作好整复前的人员与器材准备,参加整复人员要集中精力,切忌使用暴力,尽可能一次复位成功。

(二)(二)正骨八法操作应用1.手摸心会骨折整复前,医者用手触摸骨折部位,要求手法先轻后重,由浅入深,从远到近,两头相对,确实了解骨折端在肢体内移位的具体方位,结合X线所片所显示的骨折端移位情况,在头脑在构成一个骨折移位的形象,以达到良好的治疗效果。

2.拔伸牵引主要引用是克服肌肉拮抗力,矫正患肢的短缩移位,恢复肢体的长度。

按照“欲合先离,离而复合”的原则,开始牵引时肢体先保持在原来的位置,沿肢体的纵轴,由远近骨折段作对抗牵引。

然后,再按整复的步骤改变肢体的方向,持续牵引。

所施牵引力量的大小须以患者肌肉强度为依据,要轻重适宜,持续稳妥。

一般而言,青壮年男性患者,肌肉发达,拔伸牵引力应较大;相反,老幼及女性患者,所需牵引力不宜太大。

对肌群丰厚的患肢,如股骨干骨折应结合骨牵引;但肱骨干骨折,虽肌肉发达,若用力过大,常使断端分离,以致造成不愈合。

3.旋转屈伸主要矫正骨折断端的旋转及成角畸形,尤其适用于靠近关节部位的骨折。

这种手法弥补了单纯拔牵引的不足。

骨折患者手法复位的注意事项关于手法复位,其属于骨伤科临床治疗中较为常见的一种治疗方法,主要是医生徒手将患者骨折或脱位的关节恢复到原位。

另外,手法复位属于中医治疗法,通过该种方法治疗骨折具有较好的效果,但是却需要注意一些相关事项,以此确保骨折患者能够在手法复位后更好地恢复,使其生活质量得到提升。

那么关于骨折患者手法复位的注意事项你都知道哪些呢?下面我们一起来看一看吧!手法复位的基本手法在对骨折患者进行手法复位的过程中,较为常见的手法主要有八种:1.拔伸;2.旋转;3.折顶;4.回旋;5.端提;6.捺正;7.分骨;8.屈伸。

注意,如果是脱位,那么手法复位的基本手法还有很多种,但是总理论基础是一致的,都是先顺着畸形的方向进行牵拉,然后再通过旋转、屈伸、端提、挤按等手法,将患者脱位/骨折的骨端恢复到原来的位置。

在对骨折患者进行手法复位的过程中,医生一定要采用规范化的徒手操作,并且手法要轻柔,在用力时要稳缓,一定要逐渐加大牵引力,切不可粗暴对待患者,避免导致患者的关节囊或肌腱发生撕裂及血管神经损伤等问题。

另外,如果手法复位不当,还可能导致患者骨折加重,甚至其他关节骨折。

骨折患者手法复位的注意事项关于骨折患者手法复位的注意事项,相关人员主要将其归纳为10大点:1.在进行骨折手法复位之前,一定要对诊断进行明确。

2.要对骨折患者的情况变化进行密切、全面的观察。

3.在进行骨折手法复位时,一定要掌握手法复位的标准,即力求解剖复位、低功能复位。

4.在进行骨折手法复位时,一定要抓住复位时机,即要确保在骨折后4h-6h 完成手法复位。

5.在对骨折患者进行手法复位时,需要使用麻醉,而麻醉的选择至关重要,一般选用0.5%-2%普鲁卡因进行局麻。

6.在正式进行骨折手法复位前,一定要做好准备工作,比如所需药品、患者体位等。

7.在对骨折患者进行手法复位时,相关医务人员一定要确保精力集中。

8.在对骨折患者进行手法复位时,相关医务人员一定不可以使用暴力,手法要轻柔。

骨折手法复位总结1. 引言骨折是指骨组织在外力作用下断裂或断裂不全的状态,是骨骼系统最常见的损伤之一。

骨折复位是骨折治疗的关键步骤之一,通过正确的骨折手法复位可以使骨折断端恢复正常的位置和形态,为骨折骨折愈合提供良好的条件。

本文将对常用的骨折手法复位技术进行总结。

2. 骨折手法复位技术2.1 手工复位手工复位是最常见的骨折复位技术之一,常用于简单骨折或中轻度骨折。

手工复位需要医生经验和技巧,并且需要对骨折部位进行适当的牵引和压迫,以实现骨折端的正确对位。

手工复位操作步骤如下:1.保持患者在舒适的姿势下,可以给患者镇痛药物以减轻疼痛。

2.用消毒纱布或手套包裹住医生的手指,避免交叉感染。

3.对骨折部位进行适当的牵拉和按压,将骨折端复位到正常位置。

4.在复位后,用适当的固定装置固定骨折部位,如石膏绷带或外固定器。

手工复位技术需要医生具备丰富的经验和良好的手术技巧,对于复杂骨折或需要特殊器械辅助的情况,可能需要其他复位技术的配合。

2.2 引导复位引导复位是一种通过适当牵引和引导骨折部位恢复正常位置的复位技术。

引导复位常用于颈椎骨折或脊椎骨折等需要精确操作的情况。

操作步骤如下:1.患者需要保持适当的姿势,以便医生进行引导复位。

2.通过适当的牵引和压迫,将骨折端复位到正确的位置。

3.使用适当的固定装置固定骨折部位,如颈颈固定器或颈椎外固定器。

引导复位需要医生具备精确的操作技巧和丰富的解剖知识,以确保复位的准确性和安全性。

2.3 关节镜辅助复位关节镜辅助复位是一种通过关节镜技术对骨折部位进行复位的技术。

这种方法适用于一些复杂骨折或关节骨折,如膝关节骨折或踝关节骨折。

操作步骤如下:1.首先,医生通过小切口将关节镜引入关节腔。

2.观察骨折断端的位置和形态,确定需要复位的方式和方向。

3.使用特殊的骨折复位器械,通过关节镜引导对骨折断端进行复位。

4.复位后,通过关节镜观察复位结果,并进行必要的固定和修复。

关节镜辅助复位需要医生具备良好的关节镜操作技巧和结构解剖知识,是一种微创和精确的复位技术。

DXY有很多争论中医,西医治疗方法的帖子。

不知道还有没有人在研究手法,我发一贴--Co lles骨折手法复位图解,用意有二:有兴趣的通道给予指导,是为抛砖引玉;想学习的同道可以学习--如果有用的话。

觉得有价值,可以跟贴,我逐步完善其他部位的图解。

1,牵引。

关键在于复位者两手握住病人大小鱼际,这样很省力。

(缩略图,点击图片链接看原图)2,折顶。

复位者右拇指定在骨折线处,向背侧用力折顶--纠正骨折背侧移位,这很关键。

(缩略图,点击图片链接看原图)2,折顶侧位。

(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)4,另一个角度看尺偏这个动作。

(缩略图,点击图片链接看原图)固定前的石膏条。

(缩略图,点击图片链接看原图)稳定性骨折的功能位固定。

(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)(缩略图,点击图片链接看原图)石膏的近端没有图片,应该是在肘关节以下4-6厘米1989kk wrote:按这个步骤做复位骨折的稳定性不好,其实首先在于牵引:要求身体后倾,用身体的力量,牵一分钟左右,再纠正尺偏,最后掌曲复位.一般无须用到折顶手法.按楼上的复法固然复的上,但复位过程中骨折面也将近磨平,不利于骨折咬合稳定.终于等到有人技术性的回复这个贴子,Colles骨折是临床上最普通的骨折,但我觉得越是普通的病越能反映一个骨科医生的基本素养。

对于Colles骨折来说,单就复位这一点来说,高手和普通医生的区别就在于折顶和尺偏这两个动作上,不兴你再试试,仔细体会一下?!我有些建议,供大家讨论.1.楼主所展示的手法,有以下缺点:此手法折顶暴力有引起骨折远端骨折(尤其老年人),肌腱损伤加重的可能.对骨折远端粉碎者尤其不适宜.对肌肉发达的壮汉在牵引同时进行折顶,易顾此失彼.2.楼主建议复位时先纠正背侧移位再通过尺偏手法纠正桡侧移位,但实践中此复位顺序易造成纠正桡偏困难,因为背移复位后骨折断端的咬合可阻碍桡偏的复位,所以应先纠正桡偏,再纠正背侧移位.3.colles骨折使用石膏固定和夹板固定的优缺点已如楼上所述,我赞成夹板固定,夹板质轻,石膏的重量对病人也是负担.4.我建议三人复位法,即两助手分持前臂近端和手大小鱼际处,患臂中立位,作相对牵引,术者双手拇食指感知骨折端的变化,先纠正桡偏,再推顶骨折远段纠正背移(操作中术者无须费力即可完成),术后小夹板固定.。

·健康科学·159恢复至肢体的正常长度。

开始牵引后,患者的肢体应该始终保持原位,医师会进行骨折远近端的对抗牵引操作。

之后按照早期复位的方法变换患者的肢体方向,并持续进行牵引操作。

牵引所使用的力量需要参照患者的肌肉强度,既不会让患者感受到强烈拉伸感,也能够起到牵引效果。

对于青壮年患者来说,由于自身的肌肉较为发达,因此在牵引过程中使用的力量较大;对于儿童或老年患者来说,牵引力度应适当减小。

此外,如果患者肢体的肌群丰厚,那么在治疗股骨干端会合在一起。

如果患者的骨折部位在股骨髁上,属于伸直型骨折,就需要在胫骨结节处进行穿针操作,然后进行膝关节牵引;如果患者的骨折部位在股骨髁上,但属于屈曲型骨折,那么就应该在股骨髁处进行穿针操作,并对膝关节进行半体位拉伸,使骨折 复位。

四、提按端挤提按端挤是为了纠正侧方移位状态。

具体来讲,侧方移位包括前后侧移位和内外侧160作者单位德昌县人民医院骨一科四川 德昌 615500先将手掌和手指分别放在骨折断端的前后位置和左右位置,然后用力挤压骨折部位使骨折复位。

对于前后侧移位骨折,医师应采用提按手法,先用两只手的拇指按压在骨折的一端,然后用其他手指按在另一端背面,通过反向发力使骨折两端最终能够对合在一起。

对于内外侧移位骨折,医师应采用端挤手法,也就是两只手分别握住骨折的远近两端,然后四指发力,指向医师所在位置,将这种发力方式称为“端”;用拇指进行反向发力,将这种方式称为“挤”。

在实施该手法时,要用合理的发力方式,不仅力道要适中,而且方向不能产生偏差。

五、摇摆触碰该手法可治疗横断型和锯齿型骨折。

为了使骨折端能够紧密接触在一起,提升整体稳定性,可以在双手固定的情况下对骨折远段进行摇摆和牵拉操作,直至骨摩擦音消失。

如果干骺端发生横形骨折,则需要采用触碰手法,在完成固定后,还可以通过叩击骨折远端的方式使断端紧密嵌插在其中,进一步增强稳定性。

六、夹挤分骨该手法可以矫正骨并列位置的侧方移位。

桡骨柯氏骨折手法复位方法柯莱氏骨折伸直型骨折(Colles骨折)最常见,多为间接暴力致伤。

跌倒时腕背屈掌心触地,前臂旋前肘屈曲。

骨折线多为横形。

儿童可为骨骺分离,老年常为粉碎骨折。

骨折远段向背侧,桡侧移位,近段向掌侧移位,可影响掌侧肌腱活动。

暴力轻时可发生嵌入骨折无移位。

粉碎骨折可累及关节,或合并下桡尺关节韧带断裂,下尺桡关节脱位,分离,或造成尺骨茎突撕脱。

一、手法复位方法:整复前先了解受伤原因、肿胀情况,结合X片认清骨折移位方向及程度。

可先抽出血肿,后注入2%普鲁卡因5~10ml作局麻,必要时可采取臂丛阻滞麻醉。

方法一牵抖复位法用于骨折断端向掌成角或远断向背侧移位,但骨折线未进入关节,骨折未粉碎者。

患者坐位即可,老年以平卧位较妥。

肘部屈曲90°,前臂置于中立位。

助手把住上臂。

术者两手紧握手掌,两拇指并列置于远端的背侧,其他四指置于腕掌部,扣紧大小鱼际肌。

沿着原移位方向牵引2~3分钟。

待重叠移位矫正后,在牵引下矫正旋转移位,稍旋后10°~16°而后猛力牵拌.牵抖时仍用力牵引,利用牵引力,顺纵轴方向骤然猛拌,使之加大牵引力而对位,同时迅速尺偏掌屈。

尺偏掌屈时不要旋转,骨折即可复位。

方法二三人复位法适用于老年骨折,骨折线已进入关节,骨折粉碎者。

牵引:患者取坐位或仰位,将肩关节、肘关节屈曲各90°,前臂置于中立位。

一助手持握患者手掌,另一助手紧握患者患肢上臂(肱骨下端),两助手对抗牵引,持续2~3分钟,使骨折断端间的嵌插完全解脱,同时应注意矫正旋转移位,一般骨折远端容易旋前移位。

矫正移位:术者站于患者的外侧方,一手握住前臂下1/3,将骨折近端向桡侧推挤;另手握掌腕部,将骨折远段向尺侧推挤,矫正骨折远端的桡侧移位。

然后术者两手示、中、环三指置于骨折近端的掌侧,向上端提骨折近段;两拇指并列顶住骨折远端的背侧,向掌侧挤按,使之向掌侧复位,矫正骨折的掌背侧移位。

舒筋:待骨折移位完全矫正,腕部外形恢复正常后,术者一手托住手腕,另手拇指沿腕部伸、屈肌腱由近端向远端推挤,舒理肌腱,使之恢复正常位置。

骨折手法复位是一种治疗骨折的方法,主要涉及在透视下或者不使用透视的情况下,对患者进行手法复位。

其核心原则包括复位、固定和功能锻炼。

首先,复位是骨折治疗的关键步骤。

医生需要克服肌肉拮抗力,矫正患肢的重叠,恢复肢体的长度。

具体操作中,医生会按照“欲合先离,离而复合”的原则,开始时肢体保持在原位,然后沿肢体的纵轴作对抗牵引,再改变肢体的方向持续牵引。

牵引力的大小依据患者的肌肉强度,需要轻重适宜,持续稳妥。

对于不同类型的患者,如小儿、老年人及女性患者,牵引力不能太大;而青壮年男性患者,肌肉发达,牵引力应加大。

其次,固定是在复位成功后使用一些外固定的方式,如石膏、甲板、支具等,对骨折部位进行固定。

这样可以保持骨折部位的位置,帮助愈合过程。

最后,功能锻炼是在整个骨折治疗过程中,医生指导患者进行充足的功能锻炼。

这有助于恢复肌肉力量,改善关节活动范围,并预防并发症的发生。

在手法复位过程中,医生需要遵循一定的操作要领。

拔伸是重要步骤之一,主要用于克服肌肉拮抗力。

旋转主要用于矫正骨折断端的旋转畸形。

屈伸则是通过固定关节的近端和远端,沿关节的冠轴摆动肢体以整复骨折脱位。

提按则是在重叠、旋转及成角畸形矫正后,用于矫正侧方移位。

总结来说,骨折手法复位的原则是遵从复位、固定、功能锻炼的原则,并按照一定的操作要领进行复位操作。

这些原则和要领对于成功治疗骨折至关重要。