骨伤类疗法技术——骨折手法复位技术

- 格式:docx

- 大小:17.31 KB

- 文档页数:3

中医骨伤科学中西医结合全面治疗骨折骨折是一种常见的创伤性疾病,给患者带来了巨大的痛苦和生活不便。

中医骨伤科学作为我国传统医学的重要组成部分,在治疗骨折方面有着悠久的历史和丰富的经验。

随着现代医学的发展,中西医结合治疗骨折的方法逐渐成熟,为患者提供了更全面、更有效的治疗方案。

中医骨伤科学认为,骨折不仅仅是骨骼的损伤,还会导致气血、经络、脏腑等的失调。

因此,治疗骨折不仅要复位固定骨折端,还要调理气血、疏通经络、扶正祛邪,以促进骨折的愈合和功能的恢复。

中医治疗骨折的方法多种多样,包括手法复位、夹板固定、中药内服外用、针灸推拿等。

手法复位是中医骨伤科治疗骨折的重要手段之一。

中医正骨医师通过触摸、推按、牵引等手法,根据骨折的类型和移位情况,将骨折端恢复到正常的解剖位置。

与西医的手术复位相比,手法复位具有创伤小、费用低、恢复快等优点。

但手法复位也有一定的局限性,对于一些复杂的骨折或手法复位失败的病例,仍需要手术治疗。

夹板固定是中医骨伤科治疗骨折的另一种特色方法。

夹板通常由竹板、木板或塑料板制成,根据骨折部位的形状和长度进行裁剪和塑形。

夹板固定具有轻便、透气、便于调整等优点,能够有效地维持骨折端的复位,同时不妨碍肢体的血液循环和功能锻炼。

与西医的石膏固定和钢板内固定相比,夹板固定更加灵活,能够根据骨折愈合的情况及时调整固定的松紧度。

中药在骨折治疗中也发挥着重要的作用。

根据骨折的不同阶段,中医会选用不同的中药方剂进行治疗。

在骨折早期,由于损伤导致气血瘀滞,肿痛明显,此时应以活血化瘀、消肿止痛为主,常用的方剂有桃红四物汤、复元活血汤等。

在骨折中期,瘀肿逐渐消退,筋骨开始连接,此时应以和营生新、接骨续筋为主,常用的方剂有续骨活血汤、接骨紫金丹等。

在骨折后期,筋骨已基本愈合,但肢体功能尚未完全恢复,此时应以补养气血、肝肾、强筋壮骨为主,常用的方剂有八珍汤、六味地黄丸等。

此外,中药还可以外用,如敷贴、熏洗等,能够直接作用于患处,促进消肿止痛和骨折愈合。

中医骨伤科作为中医学的重要组成部分,拥有着悠久的历史和丰富的治疗经验。

其独特的治疗方法在骨伤疾病的治疗中发挥着重要作用,不仅具有显著的疗效,而且在康复过程中注重整体调理与患者的自身修复能力的激发。

本文将深入探讨中医骨伤科的多种治疗方法,展现其博大精深的医学智慧与独特魅力。

一、手法治疗手法治疗是中医骨伤科的核心治疗方法之一。

它通过医者熟练的手法技巧,对患者的骨骼、关节、肌肉等进行特定的操作和调理。

这种治疗方法具有以下几个显著特点。

手法治疗能够起到整复骨折、脱位的作用。

在骨折发生后,通过准确的手法复位,可以使骨折断端恢复到正常的解剖位置,为骨折的愈合创造良好的条件。

医者凭借丰富的临床经验和精湛的手法技巧,能够巧妙地运用各种手法,如拔伸、牵引、旋转、屈伸等,使骨折断端对位对线良好,达到复位的目的。

这一过程不仅需要医者对人体骨骼结构有深入的了解,还需要具备高度的精准性和稳定性,以确保复位的效果。

手法治疗能够缓解疼痛、改善关节活动功能。

骨伤患者常常伴有不同程度的疼痛和关节活动受限,手法治疗可以通过对患处的按摩、揉捏、推拿等手法,促进局部血液循环,加速炎症物质的代谢和吸收,从而缓解疼痛。

手法还可以松解粘连的软组织,恢复关节的活动度,使患者的关节功能得到逐步改善。

对于肩周炎患者,通过手法的弹拨、摇肩等操作,可以有效地松解肩部的粘连,恢复肩关节的正常活动范围。

手法治疗具有安全、无创的优点。

相比于手术治疗,手法治疗无需进行切开等创伤性操作,避免了手术带来的感染、出血等风险。

而且,手法治疗可以在患者身体较为舒适的状态下进行,患者的痛苦较小,易于接受。

在临床应用中,手法治疗常常作为骨伤疾病治疗的首选方法之一,尤其是对于一些轻度和中度的骨伤患者,能够取得较好的治疗效果。

二、中药治疗中药治疗在中医骨伤科中占据着重要地位。

中医认为,骨伤疾病的发生与气血瘀滞、经络不通等因素有关,因此通过中药的内服和外用,可以达到活血化瘀、消肿止痛、接骨续筋等治疗目的。

手法复位的概念手法复位是一种通过外力或干预手段将骨折、脱位等骨骼结构恢复到正常位置的治疗技术。

在骨科、急诊科等临床领域中被广泛应用。

手法复位通常需要在专业医生的指导下进行,旨在恢复损伤部位的正常解剖结构、稳定关节、减轻疼痛以及促进伤口的愈合等。

手法复位是骨折、脱位等骨骼结构损伤治疗中的重要环节。

骨折是指骨骼断裂或破坏,脱位则是指关节两骨端的脱位现象。

这些损伤往往会导致疼痛、功能障碍以及其他并发症,因此需及时复位。

手法复位的具体操作分为外科手法复位和非外科手法复位两种。

外科手法复位主要适用于骨折等严重损伤的复位治疗。

外科手法复位通常需要进行手术,一般情况下,医生会先给患者进行局部麻醉以减轻疼痛感。

然后通过手术操作将骨骼结构复位,常见的手术方法包括切开复位、切口点或负重复位等。

在手术操作过程中,医生需要仔细观察、掌握力度和角度,以确保复位的准确性。

完成手术复位后,通常需要应用石膏或其他固定物进行固定,以保持骨骼结构的稳定。

非外科手法复位主要适用于一些较轻微的骨折、脱位等损伤的复位治疗。

非外科手法复位的操作相对简单,一般不需要进行手术。

常见的非外科手法复位方法包括牵拉复位、推压复位等。

通过适当的牵拉或推压,帮助骨骼结构恢复到正常位置。

非外科手法复位一般不需要麻醉,但医生在操作过程中需要注意患者的疼痛感受,以便调整力度和速度。

无论是外科手法复位还是非外科手法复位,操作过程中都需要严格控制力度和角度。

错误的操作可能导致骨骼结构进一步受损,引起新的损伤,甚至严重的并发症。

因此,手法复位需要在专业医生的指导下进行,并遵循严格的操作规范。

手法复位的治疗效果一般良好,能够有效恢复损伤部位的正常结构和功能。

然而,复位后的部位仍然需要进行康复治疗,以加强肌肉力量、改善关节活动度,促进损伤部位的功能恢复。

康复期间,患者需要遵循医生的指导,进行正确的康复运动和护理,以保证复位效果的持久稳定。

总之,手法复位是一种通过外力或干预手段将骨折、脱位等骨骼结构恢复到正常位置的治疗技术。

第二节骨折复位手法第九章手法第二节骨折复位手法提要尽管在我国正骨手法流派众多,分支各异,归纳起来无非就是手摸心会,术者通过对伤部的细致触摸,探明骨折的具体部位和移位特点,结合影象学分析,形成对骨折的立体印象;拔伸牵引用于克服骨折的重叠移位;旋转屈伸可纠正旋转和成角畸形;提按端挤主要用于纠正骨折的侧方移位;摇摆触碰可使横断或锯齿样骨折趋于稳定;夹挤分骨主要用于手足、前臂和小腿部位的整复;折顶回旋是对拔伸牵引手法的补充,折顶可纠正不能为单纯牵引所纠正的重叠移位,而回旋手法可以纠正骨折的背靠背移位;按摩推拿主要用于整复后的软组织的理顺。

在整个手法治疗过程中,要求给病人提供一个无痛或基本无痛的环境。

具体的操作方法应遵守手法应用的四项基本原则,即早、稳、准、巧。

可以借助影象器材手法复位骨折,但不宜提倡,即便要使,也要作好对病人和医护人员的辐射防护。

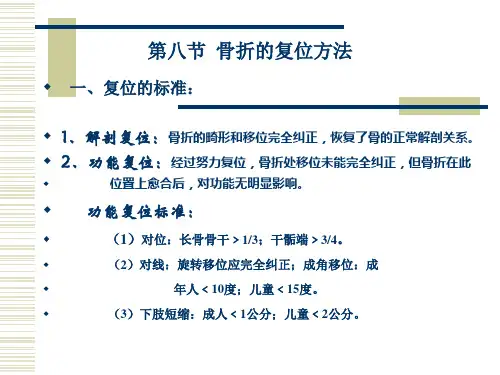

手法整复骨折的X线标准非常重要。

对每一骨折原则上都要争取解剖复位或接近解剖复位,因为骨折在解剖位置上可以获得最佳的愈合机会和功能康复可能。

病人的年龄、职业及骨折部位不同,复位的最后接受标准可有差异。

关节内骨折要求解剖复位。

其他部位骨折最低也应达到功能对位,即骨折复位后无重叠、旋转及成角畸形,肢体力线正常,长度相等。

骨折愈合后肢体功能可以完全或几近完全程度,不影响生活和工作上的基本要求。

教材原文发挥一、应用正骨手法的注意事项(一)合理应用正骨手法可以解决许多临床问题试行手法复位。

中医骨伤科学是中医宝库中的一个重要组成部分,经过一代又一代医务工作者的不解努力,传统的正骨方法已经得到了发扬光大。

现在的中医骨伤科医生已不再是传统上的正骨拿环郎中,他们即可以应用手法对一般骨伤进行闭合整复,也可以通过手术实行对骨折的开放复位,并在手术中进一步地发挥中医手法的优势,缩短复位时间,减少病人痛苦。

(二)应用手法整复骨折应严格掌握手法的适应症和禁忌症,按照手法原则进行正规操作。

手法虽然具有这样或那样的优点,但是它是靠医生来实现的,并且受许多条件的限制。

骨折手法复位技术操作规范骨折手法复位(manipulativereduction)是利用力学的三点固定原则和杠杆的原理,整复骨折端。

在骨折复位前必须先了解外力的性质、大小、方向、局部软组织损伤程度及肌对骨折段的牵拉作用,弄清骨折移位时所经过的途径,而后选择合适的手法,将移位的骨折断端沿着原来的移位途径倒返回来,骨折就会顺利地得到复位。

某些骨折用手法复位,可取得满意的效果。

(一)手法复位的时机1.一般伤后1~4小时局部肿胀不严重,软组织弹性较好,手法操作容易,有利于骨折复位。

2.当病人有休克、昏迷等情况时,须待全身情况稳定后,才能作手法复位。

3.当伤肢出现严重的肿胀或水疱时,可待肿胀减轻后,再行手法复位。

(二)手法复位方法1.解除疼痛应用麻醉可以消除疼痛、解除肌痉挛。

最好用局部麻醉或神经阻滞麻醉,儿童可用全身麻醉。

2.肌松弛位待麻醉完成后,将患肢各关节置于肌松弛的位置,以减少肌对骨折段的牵引力,有利于复位。

3.对准方向将远侧骨折段对准近侧骨折段所指的方向。

因近侧骨折段的位置不易改变,而远侧骨折段因已失去连续,故可使之移动。

4.拔伸牵引即加以适当的牵引力及对抗牵引力。

在伤肢远端,沿其纵轴施行牵引,矫正骨折移位。

牵引时,必须同时有对抗牵引,并稳定近折端。

根据骨折移位情况施行不同拔伸手法,以矫正短缩移位、成角移位或旋转移位。

5.手摸心会在拔伸牵引后,术者参考X线片所示的移位,用两手触摸骨折部,体会骨折局部情况,以决定复位手法。

6.反折、回旋横骨折具有较锐的尖齿时,单靠手力牵引不易完全矫正短缩移位,可用反折手法。

术者两拇指抵压于突出的骨折端,其余两手四指重叠环抱下陷的另一骨折端,先加大其原有成角,两拇指再用力向下挤压突出的骨折端,待两拇指感到两断端已在同一平面时,即可反折伸直,使端端对正。

回旋手法可用于背向移位,又称背靠背的斜骨折(即两骨折面因旋转移位而反叠)。

须先判定发生背向移位的旋转途径,然后施行回旋手法,循原路回旋复位(图74-17)。

骨科骨折手法整复方法:一:整复要求和时间整复是治疗骨折的重要步骤和方法,骨折对位的好坏,对固定、练功及骨折愈合和功能的恢复有者密切的联系。

通常对复位的要求有三种。

1:解剖或接近解剖学对位:对于骨折病人,要尽力通过手法整复,达到解剖学或接近解剖学对位。

所谓解剖学或接近解剖学对位,即骨折经整复后,所有的移位完全或接近完全被矫正。

对位对线完全良好或接近完全良好,愈合后能够完全恢复原有功能。

2:功能对位:对于较复杂的骨折或不稳定性骨折,经手法整复不能达到解剖学或接近解剖学对位时,要争取达到功能对位。

所谓功能对位,即指骨折整复后,重迭、旋转、成角、分离移位得到矫正,肢体力线正常,长短相等,仅存有侧向移位,但移位范围不能超过骨干直径的1/3,干骺端部位的骨折,侧向移位范围不能超过骨端直径的1/4.骨折愈合后,肢体功能可以恢复到满意程度,不影响工作中及生活上的需要。

3:一般对位:对于老年或体弱及有慢性疾患者,骨折后对位差点是可以的。

骨折愈合后,虽有轻度畸形,只要关节活动好,能够自理生活即可。

儿童伤员因塑形力强,要求标准与成人不同,如股骨肱骨干骨折,可允许成角移位15度,旋转移位5度,重迭移位2厘米以内。

对整复时间的要求,原则上争取尽早进行,达到一次正确复位。

最好在伤后反应性肿胀以前,即伤后1~4小时内进行整复。

此时,复位操作容易,且不因整复迟延而破坏新生骨,有利于骨折愈合。

如就诊已晚,应根据具体情况而定。

一般程度的肿胀,仍可进行复位,但对局部肿胀严重者,不宜勉强整复。

如发生张力性水泡,应在无菌操作下将水泡刺破,放空泡液,纱布包扎。

经适当的临时固定、抬高患肢,待2~3日肿胀稍减后,再行整复。

但前臂及肱骨髁上骨折伴有严重肿胀、刺痛、手指不能伸屈活动者,不应等待,应查明原因,及时采取改善血液循环的有效措施,以防发生缺血性肌挛缩。

如系开放性骨折,可根据具体情况,在清创缝合后,按闭合性骨折处理,争取一次复位成功。

如伤员合并休克、昏迷以及内脏和中枢神经系统损伤时,需在全身情况稳定后,方可整复骨折。

(锁骨骨折)用1%普鲁卡因6~10毫升注入骨折断端作局部麻醉。

.伤员取坐位,双手插腰,放松肩部。

助手站于伤员的背后,一脚踏于凳面,并用该膝关节顶着伤员的背部中间,两手握住伤员两侧上臀上端近腋部处,渐渐地将两肩向后和向上提拉,使其挺胸背伸便于将骨折断端拉开。

见图55A。

这时,假设需要改正骨折成角畸形,可由术者两手拇指相并,在成角的凸部向后推和下按,即可矫正;假设需作上下、前后路位整复的,可由术者一手捻稳远段的上下缘,把远段向后推和向上提,另一手扣稳近段的上下缘,把近段向下向前按迫复位。

见图55B。

A.坐位挺胸牵引法B.提按升降法图55 锁骨骨折背伸复位法对重叠不易拉开的锁骨骨折,我们常采纳的整复方法是:在局部麻醉下,伤员取坐位,助手的配合同上法,但不要把伤肩过后拉伸。

.术者用一手的前臂从伤肩的前方伸进腋下,将伤肩稍向胸前内收,使颈部、胸部和背部肌肉的张力处在相对的平衡下,再把伤肩向上向外提(由于胸背受到相对平衡的拉力,故易把锁骨的重叠拉开),这时用另一手拇指摸准骨折远段的下外缘,余指扣稳骨折近段的上内缘,把远段向后上推,把近段向下前按迫,使其复位。

见图56。

运用此法时,亦可增加一助手替代术者用前臂伸入腋下的操作,而由术者用两手在骨折部进行手法整复,更为顺利。

图56 锁骨骨折胸内收位复位法(肱骨大结节骨折)一、手法整复和固定移位较大的伤员取坐位或仰卧位,用1%普鲁卡因10~15ml注入局部血肿内,待5~10分钟局部起麻醉后才进行整复。

.整复时,助手把伤臂外展、外旋、高举(肘部要超过耳朵),术者用两拇指把大结节向内下摧迫,余指抱稳伤臂,然后把伤臂缓慢内收,至约外展的25º。

这时使岗上肌松弛,骨折片得到复位。

接着用棉枕置于肘和胁部之间。

肩部上外敷药,用肩“8〞字绷带固定,并用绷带将伤臂、棉枕和躯干一起绑扎,使肢体保持在25º左右的外展位,最终用布带悬吊前臂于胸前。

见图68。

图68 大结节骨折的固定方法对骨折片移位于肱骨头之上的伤员,整复的手法相同,但伤肢的固定。

中医骨伤科骨折复位手法(一)施行正骨手法的注意事项要求医生在实施手法治疗之前充分了解病情,明确诊断;注意患者局部与整体关系,密切注意全身情况变化;同时注意掌握复位标准。

当发生骨折后,实施正骨手法须恢复骨骼的支架作用。

一般而言,骨折复位的最佳状态是解剖对位。

在临床上,若某些骨折的复位不能达到解剖对位,也应根据病人年龄、职业及骨折部位的不同,达到功能对位。

所谓功能对位,即骨折在整复后无重叠移位,旋转、成角畸形得到纠正,肢体的力线正常,长度相等,骨折愈合后肢体的功能可能恢复到满意程度,不影响病人在工作或生活上的要求。

骨折后4~6小时之内,局部瘀血尚未凝结,是实施手法复位的良好良好时机。

受伤后7~10天内均可手法复位,但时间越久复位困难越大。

同时,依每个患者的具体情况选择适当的止痛或麻醉措施,作好整复前的人员与器材准备,参加整复人员要集中精力,切忌使用暴力,尽可能一次复位成功。

(二)(二)正骨八法操作应用1.手摸心会骨折整复前,医者用手触摸骨折部位,要求手法先轻后重,由浅入深,从远到近,两头相对,确实了解骨折端在肢体内移位的具体方位,结合X线所片所显示的骨折端移位情况,在头脑在构成一个骨折移位的形象,以达到良好的治疗效果。

2.拔伸牵引主要引用是克服肌肉拮抗力,矫正患肢的短缩移位,恢复肢体的长度。

按照“欲合先离,离而复合”的原则,开始牵引时肢体先保持在原来的位置,沿肢体的纵轴,由远近骨折段作对抗牵引。

然后,再按整复的步骤改变肢体的方向,持续牵引。

所施牵引力量的大小须以患者肌肉强度为依据,要轻重适宜,持续稳妥。

一般而言,青壮年男性患者,肌肉发达,拔伸牵引力应较大;相反,老幼及女性患者,所需牵引力不宜太大。

对肌群丰厚的患肢,如股骨干骨折应结合骨牵引;但肱骨干骨折,虽肌肉发达,若用力过大,常使断端分离,以致造成不愈合。

3.旋转屈伸主要矫正骨折断端的旋转及成角畸形,尤其适用于靠近关节部位的骨折。

这种手法弥补了单纯拔牵引的不足。

骨折患者手法复位的注意事项关于手法复位,其属于骨伤科临床治疗中较为常见的一种治疗方法,主要是医生徒手将患者骨折或脱位的关节恢复到原位。

另外,手法复位属于中医治疗法,通过该种方法治疗骨折具有较好的效果,但是却需要注意一些相关事项,以此确保骨折患者能够在手法复位后更好地恢复,使其生活质量得到提升。

那么关于骨折患者手法复位的注意事项你都知道哪些呢?下面我们一起来看一看吧!手法复位的基本手法在对骨折患者进行手法复位的过程中,较为常见的手法主要有八种:1.拔伸;2.旋转;3.折顶;4.回旋;5.端提;6.捺正;7.分骨;8.屈伸。

注意,如果是脱位,那么手法复位的基本手法还有很多种,但是总理论基础是一致的,都是先顺着畸形的方向进行牵拉,然后再通过旋转、屈伸、端提、挤按等手法,将患者脱位/骨折的骨端恢复到原来的位置。

在对骨折患者进行手法复位的过程中,医生一定要采用规范化的徒手操作,并且手法要轻柔,在用力时要稳缓,一定要逐渐加大牵引力,切不可粗暴对待患者,避免导致患者的关节囊或肌腱发生撕裂及血管神经损伤等问题。

另外,如果手法复位不当,还可能导致患者骨折加重,甚至其他关节骨折。

骨折患者手法复位的注意事项关于骨折患者手法复位的注意事项,相关人员主要将其归纳为10大点:1.在进行骨折手法复位之前,一定要对诊断进行明确。

2.要对骨折患者的情况变化进行密切、全面的观察。

3.在进行骨折手法复位时,一定要掌握手法复位的标准,即力求解剖复位、低功能复位。

4.在进行骨折手法复位时,一定要抓住复位时机,即要确保在骨折后4h-6h 完成手法复位。

5.在对骨折患者进行手法复位时,需要使用麻醉,而麻醉的选择至关重要,一般选用0.5%-2%普鲁卡因进行局麻。

6.在正式进行骨折手法复位前,一定要做好准备工作,比如所需药品、患者体位等。

7.在对骨折患者进行手法复位时,相关医务人员一定要确保精力集中。

8.在对骨折患者进行手法复位时,相关医务人员一定不可以使用暴力,手法要轻柔。

骨折手法复位最佳时间骨折患者需要手法复位治疗,那么什么时候是骨折手法复位的最佳时间呢?答案当然是越早越好,这是因为刚骨折时,骨折部位没有变得更加臃肿,比较好实施手法复位。

除此之外,下面就来详细的给大家介绍一些关于手法复位的相关要求、复位前的准备以及复位的标准的具体内容。

★ 1.手法复位的要求正骨手法是治疗骨折的基本手法,在骨伤科中占有十分重要的地位,大多数的骨折通过正骨手法可取得满意的效果。

手阖要求稳、准、轻巧。

★ 2.手复位前的准备★(1)★术者和助手准备:术者和助手需对患者的全身和局部情况做全面的了解;结合病史、受伤机理、临床检查结果及x 线照片等进行诊断。

明确诊断出骨折的部位、移位方向、类型。

分析制订手法复位的方法、步骤、职责、固定器材。

争取一次完成手法复位。

★(2)麻醉:手法复位采用麻醉止痛,使肌肉松弛,便于复位,避免疼痛引起休克。

一般可采用局部血肿内麻醉,复位时间较长也可采用神经阻滞麻醉。

对于简单骨折,手法熟练、有把握在短时间获得满意复位的,可不用麻醉。

★ 3.手法复位的时间手法复位的时间,原则上越早越好。

一般认为伤后2 h以内局部瘀肿较轻,肌肉尚未痉挛,复位较容易,最适宜复位。

儿童伤后5天以内可以获得满意效果,成人7--10天仍可考虑手法复位。

对伤肢肿胀严重者可先作临时固定或皮肤牵引抬高患肢,等肿胀减轻后尽早整复。

儿童骨折愈合快更应早期复位。

但肿胀严重的肱骨髁上骨折和胫骨上端骨折应尽早复位,尽早解除对血管的压迫,减少出血,对开放性骨折应在清创时复位骨折。

★ 4.手法复位的标准★(1)解剖复位:骨折移位完全纠正,恢复骨的正常解剖关系,对位和对线完全良好,是最理想的复位。

易于早期锻炼,愈合快,愈合后符合生理要求,功能恢复好。

★(2)功能复位:骨折复位时虽尽了最大努力,某种移位仍未完全纠正,但骨折在此位置愈合后对肢体功能无明显影响。

骨科常用治疗技术第一节骨折的手法复位大多数骨折都可以采用手法复位,取得满意的效果。

手法复位的要求是及时、稳妥、准确、轻巧而不增加损伤,争取一次复位成功。

一、复位前准备根据临床表现和X线片明确骨折诊断及骨折类型,了解外力的大小、方向,局部软组织损伤程度,以及肌肉对骨折段的牵拉作用,仔细检查患者有无其他并发症;清洁皮肤,给予良好的麻醉。

二、复位方法骨折复位必须掌握以远端对近端的复位原则。

现将复位的基本手法介绍如下。

1手摸心会在复位前先用手触摸骨折部位,触摸时先轻后重、由浅及深、由远及近,确实了解骨折端在体内的方位,将患者骨折的移位实际情况与X线片对照分析。

2拔伸牵引主要是克服肌肉拉力,矫正重叠移位,恢复肢体长度。

牵引时,肢体先保持在原来的位置,沿着肢体纵轴,向远侧端牵引,把刺入骨折部周围软组织的骨折断端慢慢拔伸出来,为下一步整复创造条件(图601)。

图601拔伸牵引3旋转回绕主要纠正骨折断端间的旋转及背向移位。

肢体有旋转畸形时,可由术者握其远端图602旋转回绕拔伸,围绕肢体纵轴向内或向外旋转以恢复肢体的正常生理轴线。

当有背向移位(即两骨折面因旋转移位而反叠)的斜形骨折,单用拔伸手法难以复位,应根据受伤机制和参照原始X线片判断发生背向移位的旋转途径,然后施行回旋手法。

术者可一手固定近端,另一手握住远端,按移位途径的相反方向回旋复位。

如操作中感到有软组织阻挡,即可能对移位途径判断有误,应改变回旋方向,使骨折端从背对背变成面对面。

选用此手法时,应适当减少牵引力,使肌肉稍松弛,否则不易成功(图602)。

4屈伸收展主要矫正骨折断端的成角畸形。

靠近关节附近的骨折容易发生成角畸形,这是因为短小的近关节侧的骨折段受单一方向的肌肉牵拉过紧所致。

此类骨折单靠牵引不但不能矫正畸形,而且牵引力量越大,成角越大。

对单轴性关节(肘、膝)附近的骨折,只有将远侧骨折端连同与之形成一个整体的关节远端肢体共同牵向近侧骨折端所指的方向,成角才能矫正。

骨折手法复位总结1. 引言骨折是指骨组织在外力作用下断裂或断裂不全的状态,是骨骼系统最常见的损伤之一。

骨折复位是骨折治疗的关键步骤之一,通过正确的骨折手法复位可以使骨折断端恢复正常的位置和形态,为骨折骨折愈合提供良好的条件。

本文将对常用的骨折手法复位技术进行总结。

2. 骨折手法复位技术2.1 手工复位手工复位是最常见的骨折复位技术之一,常用于简单骨折或中轻度骨折。

手工复位需要医生经验和技巧,并且需要对骨折部位进行适当的牵引和压迫,以实现骨折端的正确对位。

手工复位操作步骤如下:1.保持患者在舒适的姿势下,可以给患者镇痛药物以减轻疼痛。

2.用消毒纱布或手套包裹住医生的手指,避免交叉感染。

3.对骨折部位进行适当的牵拉和按压,将骨折端复位到正常位置。

4.在复位后,用适当的固定装置固定骨折部位,如石膏绷带或外固定器。

手工复位技术需要医生具备丰富的经验和良好的手术技巧,对于复杂骨折或需要特殊器械辅助的情况,可能需要其他复位技术的配合。

2.2 引导复位引导复位是一种通过适当牵引和引导骨折部位恢复正常位置的复位技术。

引导复位常用于颈椎骨折或脊椎骨折等需要精确操作的情况。

操作步骤如下:1.患者需要保持适当的姿势,以便医生进行引导复位。

2.通过适当的牵引和压迫,将骨折端复位到正确的位置。

3.使用适当的固定装置固定骨折部位,如颈颈固定器或颈椎外固定器。

引导复位需要医生具备精确的操作技巧和丰富的解剖知识,以确保复位的准确性和安全性。

2.3 关节镜辅助复位关节镜辅助复位是一种通过关节镜技术对骨折部位进行复位的技术。

这种方法适用于一些复杂骨折或关节骨折,如膝关节骨折或踝关节骨折。

操作步骤如下:1.首先,医生通过小切口将关节镜引入关节腔。

2.观察骨折断端的位置和形态,确定需要复位的方式和方向。

3.使用特殊的骨折复位器械,通过关节镜引导对骨折断端进行复位。

4.复位后,通过关节镜观察复位结果,并进行必要的固定和修复。

关节镜辅助复位需要医生具备良好的关节镜操作技巧和结构解剖知识,是一种微创和精确的复位技术。

中医骨伤科正骨手法(图文)手法在伤科治疗中占有重要地位,是伤科四大治疗方法(手法、固定、药物、练功)之一。

《医宗金鉴.正骨心法旨要》说:“关手法者,谓以两手安置所伤之筋骨,使仍复于旧也”。

该书还首次把“摸、接端提,推拿按摩”归纳为正骨八法。

并详细阐述了手法的适应症、作用及其操作要领。

一、正骨手法的注意事项(一)明确诊断复位之前,医者对病情要有充分了解,根据病史、受伤机制和X易查结果作出明确诊断,同时分析骨折、脱位发生移位的机制,选择有效的整复手法。

(二)密切注意全身情况变化对多发性骨折气血虚弱,严重骨盆骨折发生出血性休。

以及脑外伤重症等,均需暂缓整复,可采用I临时固定或持续牵引等法,待危重病情好转后,再考虑骨折整复。

(三)掌握复位标准骨骼是人体支架,它以关节为枢纽,通过肌肉收缩活动而进行运:当肢体受到外力或肌肉强烈收缩造成骨折后,骨折断端发生移位,肢体就失去了骨骼的支架作用,而不能正常活动。

因此,在治疗骨折时,首先要进行骨折复位,以恢复骨骼的支架作用.折对位越好,支架越稳定,固定也越稳当,骨折才能顺利愈合,功能亦恢复满意。

对每一个骨折都应复,争取达到解剖和接近堡型堂垂婆—若某些骨折不能达到解剖对位,也应根据病人年龄、职业及骨折部位的不同,达到功能对位。

所袒功盛菇啦,即骨折在整复后无重叠移位,旋转、成角畸形得到纠正,肢体的力线正常,长度相等,骨折愈合后肢体的功能可以恢复到满意程度,不影响病人在工作或生活上的要求。

如老年患者,虽骨折对位稍差,肢体有轻度畸形,只要关节活动不受影响,自理生活无困难,疗效还算满意。

儿童骨折治疗时要注意肢体外形,不能遗留旋转及成角畸形,轻度的重叠及侧方移位,在发育过程中可自行矫正。

(四)抓住整复时机只要周身情况允许,整复时fl磁呈胁骨折后半小时内,局部疼痛、肿胀较轻,肌肉尚未发生痉挛,最易复位。

伤后4~6小时内局部瘀血尚未凝结,复位也较易。

一般成人伤后7。

10天内可考虑手法复位,但时间越久复位困难越大。

·健康科学·159恢复至肢体的正常长度。

开始牵引后,患者的肢体应该始终保持原位,医师会进行骨折远近端的对抗牵引操作。

之后按照早期复位的方法变换患者的肢体方向,并持续进行牵引操作。

牵引所使用的力量需要参照患者的肌肉强度,既不会让患者感受到强烈拉伸感,也能够起到牵引效果。

对于青壮年患者来说,由于自身的肌肉较为发达,因此在牵引过程中使用的力量较大;对于儿童或老年患者来说,牵引力度应适当减小。

此外,如果患者肢体的肌群丰厚,那么在治疗股骨干端会合在一起。

如果患者的骨折部位在股骨髁上,属于伸直型骨折,就需要在胫骨结节处进行穿针操作,然后进行膝关节牵引;如果患者的骨折部位在股骨髁上,但属于屈曲型骨折,那么就应该在股骨髁处进行穿针操作,并对膝关节进行半体位拉伸,使骨折 复位。

四、提按端挤提按端挤是为了纠正侧方移位状态。

具体来讲,侧方移位包括前后侧移位和内外侧160作者单位德昌县人民医院骨一科四川 德昌 615500先将手掌和手指分别放在骨折断端的前后位置和左右位置,然后用力挤压骨折部位使骨折复位。

对于前后侧移位骨折,医师应采用提按手法,先用两只手的拇指按压在骨折的一端,然后用其他手指按在另一端背面,通过反向发力使骨折两端最终能够对合在一起。

对于内外侧移位骨折,医师应采用端挤手法,也就是两只手分别握住骨折的远近两端,然后四指发力,指向医师所在位置,将这种发力方式称为“端”;用拇指进行反向发力,将这种方式称为“挤”。

在实施该手法时,要用合理的发力方式,不仅力道要适中,而且方向不能产生偏差。

五、摇摆触碰该手法可治疗横断型和锯齿型骨折。

为了使骨折端能够紧密接触在一起,提升整体稳定性,可以在双手固定的情况下对骨折远段进行摇摆和牵拉操作,直至骨摩擦音消失。

如果干骺端发生横形骨折,则需要采用触碰手法,在完成固定后,还可以通过叩击骨折远端的方式使断端紧密嵌插在其中,进一步增强稳定性。

六、夹挤分骨该手法可以矫正骨并列位置的侧方移位。

骨伤类疗法技术——骨折手法复位技术

骨折手法复位(manipulativereduction)是利用力学的三点固定原则和杠杆的原理,整复骨折端。

在骨折复位前必须先了解外力的性质、大小、方向、局部软组织损伤程度及肌对骨折段的牵拉作用,弄清骨折移位时所经过的途径,而后选择合适的手法,将移位的骨折断端沿着原来的移位途径倒返回来,骨折就会顺利地得到复位。

某些骨折用手法复位,可取得满意的效果。

(一)手法复位的时机

1.一般伤后1~4小时局部肿胀不严重,软组织弹性较好,手法操作容易,有利于骨折复位。

2.当病人有休克、昏迷等情况时,须待全身情况稳定后,才能作手法复位。

3.当伤肢出现严重的肿胀或水疱时,可待肿胀减轻后,再行手法复位。

(二)手法复位方法

1.解除疼痛应用麻醉可以消除疼痛、解除肌痉挛。

最好用局部麻醉或神经阻滞麻醉,儿童可用全身麻醉。

2.肌松弛位待麻醉完成后,将患肢各关节置于肌松弛的位置,以减少肌对骨折段的牵引力,有利于复位。

3.对准方向将远侧骨折段对准近侧骨折段所指的方向。

因近侧骨折段的位置不易改变,而远侧骨折段因已失去连续,故可使之移动。

4.拔伸牵引即加以适当的牵引力及对抗牵引力。

在伤

肢远端,沿其纵轴施行牵引,矫正骨折移位。

牵引时,必须同时有对抗牵引,并稳定近折端。

根据骨折移位情况施行不同拔伸手法,以矫正短缩移位、成角移位或旋转移位。

5.手摸心会在拔伸牵引后,术者参考X线片所示的移位,用两手触摸骨折部,体会骨折局部情况,以决定复位手法。

6.反折、回旋横骨折具有较锐的尖齿时,单靠手力牵

引不易完全矫正短缩移位,可用反折手法。

术者两拇指抵压于突出的骨折端,其余两手四指重叠环抱下陷的另一骨折端,先加大其原有成角,两拇指再用力向下挤压突出的骨折端,待两拇指感到两断端已在同一平面时,即可反折伸直,使端端对正。

回旋手法可用于背向移位,又称背靠背的斜骨折(即两骨折面因旋转移位而反叠)。

须先判定发生背向移位的旋转途径,然后施行回旋手法,循原路回旋复位。

7.端提、捺正前臂骨折短缩、成角及旋转移位矫正后,要矫正背、掌侧方移位,可用端提手法。

操作时在持续手力牵引下,术者两手拇指压住突出的远端,其余四指捏住近侧骨折端,向上端提。

内、外侧方移位,可用捺正手法,使陷。