第三产程产后出血

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:14

产后出血一、定义:产后出血指胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过500ml。

就是一种严重得分娩期并发症,就是导致我国孕产妇死亡得首位原因、二、病因:1、子宫收缩乏力:(1)全身性因素:产妇精神过度紧张,产程延长或难产、产妇体力衰竭,临产后使用过强镇静剂、麻醉剂,合并急慢性全身性疾病等。

(2)局部因素:子宫收缩过度膨胀使肌纤维过度伸展,如:双胎妊娠、羊水过多、巨大儿等;子宫肌纤维退行变性,如多产、感染、刮宫过度等、子宫本身得病理改变,如子宫发育不良、畸形或合并子宫肌瘤。

子宫平滑肌水肿、渗出,如妊高症、高度贫血、子宫胎盘卒中等。

因前置胎盘引起子宫下段收缩力减弱,血窦不易关闭也可引起产后出血、2、胎盘因素胎盘剥离不全、胎盘滞留、胎盘嵌顿、胎盘粘连或植入、胎盘胎膜部分残留。

3、软产道损伤包括会阴、阴道、宫颈裂伤及子宫下段得裂伤。

常见原因有:①胎先露异常、阴道手术助产、急产、宫缩过强、巨大胎儿;②助产手法不当;③会阴及阴道因炎症、静脉曲张、水肿等致弹性降低,分娩过程中易发生裂伤,导致产后出血。

4、凝血功能障碍原发或继发性凝血功能障碍均可引起产后切口与子宫血窦难以控制得出血,其特点为血液不凝。

较少见, 但后果严重。

(1)产科并发症:如重度子痫前期、严重感染、重度胎盘早剥、羊水栓塞、死胎滞留太久等。

(2)全身出血倾向性疾病:如血小板减少症、白血病、再生障碍性贫血、重症肝炎等、三、临床表现:各种原因所致得产后出血共同得临床表现就是阴道流血过多,严重时导致低血容量性休克。

产后出血多发生在胎儿娩出后2小时内。

不同原因所致得产后出血其临床特点各异。

(1)宫缩乏力:90%得产后出血由此引起,阴道流血多发生在胎盘娩出后2h内。

出血呈阵发性,色暗,有凝血块。

腹部检查发现宫底升高、质地软,呈袋装,轮廓不清。

按摩子宫或应用宫缩剂后子宫变硬,阴道流血停止或减少。

(2)胎盘因素:出血量较多且色暗,子宫收缩好。

胎儿娩出后10min内发生得出血常由胎盘部分剥离、植入或剥离后滞留引起,完全性胎盘粘连及植入往往无阴道流血。

产后出血预防与处理指南产后出血预防(一)如何预防产后出血?加强产前保健产前积极治疗基础疾病,充分认识产后出血的高危因素,高危孕妇尤其是凶险性前置胎盘、胎盘植入者应于分娩前转诊到有输血和抢救条件的医院分娩。

(二)积极处理第三产程积极正确地处理第三产程能够有效降低产后出血量和产后出血的危险度,为常规推荐(I级证据)。

1.预防性使用宫缩剂:是预防产后出血最重要的常规推荐措施,首选缩宫素。

应用方法:头位胎儿前肩娩出后、胎位异常胎儿全身娩出后、多胎妊娠最后1个胎儿娩出后,予缩宫素10 U加入500ml 液体中以100~150 ml/h静脉滴注或缩官素10 U肌内注射。

预防剖宫产产后出血还可考虑应用卡贝缩宫素,其半衰期长( 40~50 min),起效快(2 min),给药简便,100μg单剂静脉推注可减少治疗性官缩剂的应用,其安全性与缩官素相似。

如果缺乏缩宫素,也可选择使用麦角新碱或米索前列醇。

2.延迟钳夹脐带和控制性牵拉脐带:最新的研究证据表明,胎儿娩出后1~3 min钳夹脐带对胎儿更有利,应常规推荐,仅在怀疑胎儿窒息而需要及时娩出并抢救的情况下才考虑娩出后立即钳夹并切断脐带(I级证据)。

控制性牵拉脐带以协助胎盘娩出并非预防产后出血的必要手段,仅在接生者熟练牵拉方法且认为确有必要时选择性使用(I级证据)。

3.预防性子宫按摩:预防性使用宫缩剂后,不推荐常规进行预防性子宫按摩来预防产后出血(I级证据)。

但是,接生者应该在产后常规触摸宫底,了解子宫收缩情况。

产后2h,有高危因素者产后4h是发生产后出血的高危时段,应密切观察子宫收缩情况和出血量变化,产妇并应及时排空膀胱。

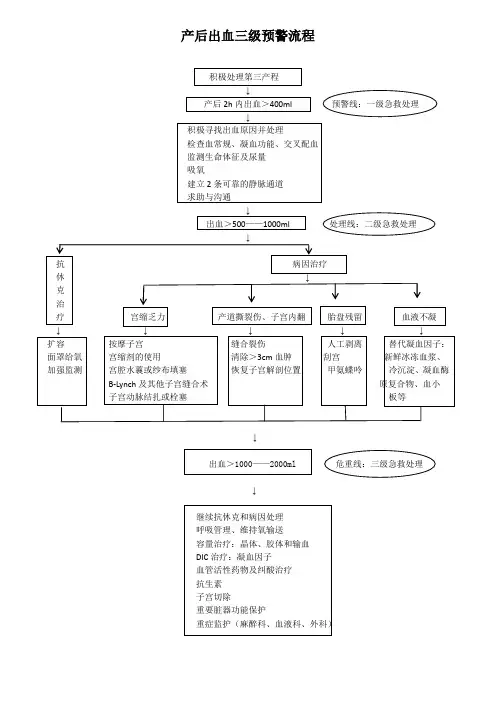

产后出血处理一、一般处理在寻找出血原因的同时进行一般处理,包括向有经验的助产士、上级产科医师、麻醉医师等求助,通知血库和检验科做好准备;建立双静脉通道,积极补充血容量;进行呼吸管理,保持气道通畅,必要时给氧;监测出血量和生命体征,留置尿管,记录尿量;交叉配血;进行基础的实验室检查(血常规、凝血功能、肝肾功能等)并行动态监测。

第三产程中缩宫素三种给药途径对减少产后出血效果比较产后出血目前仍是产妇死亡最主要的原因,预防产后出血降低孕产妇死亡是产科工作的重点和难点。

积极处理第三产程,在预防产后出血中至关重要,WHO 推荐所有产妇在第三产程使用缩宫素作为子宫收缩剂预防产后出血。

临床常用肌肉注射、静脉注射、静脉滴注3种给药途径,本文通过对不同途径给药的治疗效果进行对比研究,结果显示静脉滴注给药治疗效果优于肌肉注射和静脉注射。

标签:产后出血;第三产程;缩宫素;给药途径产后出血目前仍是全球孕产妇死亡的最主要原因,大约每4例孕产妇死亡中,就有1例是由产后出血所致〔1〕。

引起产后出血的原因依次为子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤及凝血功能障碍。

2012年3月,世界卫生组织根据最新的循证医学证据,更新了产后出血和预防指南,再次强调了积极处理第三产程的重要性。

新的规范强烈推荐所有产妇在第三产程使用子宫收缩剂预防产后出血,缩宫素作为子宫收缩剂首选〔2〕,使用缩宫素为预防产后出血的一线药物。

临床常用给药途径为肌肉注射、静脉注射和静脉滴注三种途径。

为寻找三种缩宫素给药途径对预防产后出血的最佳效果,我们设计了在第三产程分别采用肌肉注射、静脉注射和静脉滴注3种不同途径给药,通过观察第三產程时间、产后2小时出血量、产后24小时出血量,对三种给药途径效果进行比较,结果总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料取2014年1月~2014年10月在我院产前系统保健且阴道分娩产妇895例,均无妊娠合并症,第一胎单胎,年龄21~33岁,孕37~41周,胎儿体重2500~4000g,平均总产程8~21h,产前24h及产时未使用任何药物。

随机分为3组,3组产妇在年龄、孕周、产次、胎儿体重、凝血功能等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法在胎儿前肩娩出后给予缩宫素10u,A组给予缩宫素10u肌肉注射;B组给予缩宫素10u静脉注射;C组给予缩宫素10u+生理盐水500ml,以250ml/h 速度滴注。

化功能改善作用。

本研究结果显示,观察组各项并发症的康复时间显著短于对照组,说明喜疗妥加冰片食醋能促进内瘘血管早期并发症的愈合,缩短疼痛时间,使之不至于发生不可逆改变,延长内瘘血管使用寿命减轻患者的痛苦,对患者皮肤无刺激性,无不良反应,操作简便,患者易接受。

动静脉内瘘并发症的预防,熟练正确的穿刺技术能延长内瘘的使用寿命,减少因穿刺技术带来的内瘘并发症。

新建内瘘和常规使用的内瘘在穿刺技术上有些不同,需要血液透析护士认真地把握。

①穿刺前应认真评估内瘘情况。

新瘘应完全成熟方可使用,内瘘成熟至少需要1个月,一般在内瘘成形术后2 3个月开始使用。

成熟瘘管静脉呈动脉化,血管壁增厚,显露清晰,突出于皮肤表面,有明显震颤或搏动,穿刺前检查内瘘皮肤有无皮疹、发红、淤青、感染等,手臂是否清洁,仔细摸清血管走向、感觉震颤减弱或消失应及时通知医生。

②首次使用要求穿刺技术熟练、准确,尽量一次穿刺成功。

最好由经验丰富的护士操作,并全程护理,尽量避免穿刺失误。

③选择合理穿刺部位,动脉穿刺点间隔5 8cm,针尖呈向心方向,如静脉与动脉在同一血管上,穿刺至少相距8 15cm,以减少再循环,注意穿刺部位轮换切忌定点穿刺。

沿血管走向由上而下或由下而上交替进行穿刺,每个穿刺点距1cm,可减少管壁受损,弹性减弱,预防硬结或动脉瘤形成,防止未受用的血管段狭窄而延长使用寿命,以及避免定点穿刺处皮肤变薄、松弛而渗血。

④嘱患者避免因为处于活动状态导致穿刺不成功,甚至穿刺针破坏血管等组织,导致血肿,需用控制情绪不稳定者或者精神障碍者的躁动等行为影响。

⑤对第1次完成透析的患者,需要给予适当的压力来按住穿刺位置给予止血,防止压力过小导致渗血,控制力度可以参照听诊器在穿刺点听取血管震颤及杂音,同时避免内瘘血流的不畅;压力在静脉穿刺点要小于在动脉端,防止瘘管处高压状态下发生血肿。

⑥提高患者自我护理指导观念,让其了解内瘘对其生命的重要性,使患者主动配合并实施保持内瘘良好功能状态的措施。

第三产程脐带放血对胎盘剥离及产后出血的影响房文佳【摘要】目的:探讨第三产程脐带放血对胎盘剥离及产后出血的影响.方法:将300例经阴道分娩的初产妇随机分为观察组和对照组各 150例,观察组于胎儿娩出断脐后立即放开母体端脐带血,对照胎儿娩出断脐后母体端脐带不作任何处理.观察胎盘娩出的时间及产后出血量.结果:观察组产妇胎盘娩出时间明显短于对照组,产后出血量明显少于对照组(P<0.01).结论:胎儿娩出后立即松开母体端血管钳放脐带血可促进胎盘娩出,缩短第三产程,减少产后出血量.【期刊名称】《齐鲁护理杂志》【年(卷),期】2013(019)008【总页数】2页(P124,封3)【关键词】第三产程;放脐带血;胎盘剥离;产后出血【作者】房文佳【作者单位】上海中医药大学附属曙光医院宝山分院,上海市201900【正文语种】中文【中图分类】R473.71产后出血是分娩期严重的并发症,目前居我国孕产妇死亡原因的首位,其发生率占分娩总数的2% ~3%[1]。

正常分娩情况下,胎儿娩出后,胎盘会在5~15 min内从产道自然娩出,如果胎盘未在30 min内娩出称胎盘滞留。

2011年1月~2012年1月,我们对150例经阴道分娩的初产妇于胎儿娩出断脐后立即放开母体端脐带血,以加速胎盘的娩出,缩短第三产程,效果满意。

现报告如下。

1 资料与方法1.1 临床资料选择同期我院经阴道分娩的300例初产妇,随机分为观察组和对照组各150例。

观察组年龄19~42(26.92 ±4.43)岁,孕34 ~42(39.70 ±0.98)周,新生儿体质量2 400~4 200(3 262.13 ±460.43)g,有流产史 31 例。

对照组年龄21~39(25.00±4.03)岁,孕 35~42(39.78±1.23)周,新生儿体质量2 100~4 300(3 250.00±480.25)g,有流产史28例。

产后出血论文:51例产后出血处理分析[摘要] 目的探讨产后出血的病因和防治措施。

方法对我院1998年1月至2001年8月收治的37例产后出血进行回顾性分析。

结果51例产后出血病例中45例发生在产后2小时内,占88.24%,3例因产后出血死亡。

结论产后2小时是产后出血不容忽视的阶段。

减少宫缩乏力的发生是降低产后出血发病率的关键。

[关键词] 产后出血;原因;措施产后出血是指产后24h 内阴道出血量超过500ml 以上者,是分娩期常见的严重并发症,也是孕产妇死亡的主要原因之一,居我国产妇死亡原因首位,其发病率占分娩总数的2%~3%[1],多发生于产后2h内。

如何预防和治疗产后出血,一直是产科工作者研究的问题。

在我国无论是农村还是城市均居产妇死亡原因首位。

产后出血的主要原因多见于子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤和凝血功能障碍,因此,积极寻找产后出血的病因尤为重要。

本文对我院2008年1月至2010年1月的51例产后出血病例进行总结分析。

1 资料与方法1.1 临床资料 2008年1月至2010年1月,我院收治的51例发生产后出血的病例中,年龄在l9~42岁,平均年龄25岁,初产妇40例,经产妇11例,其中5例在家中自然分娩,普法分娩,由胎盘滞留引起大出血、休克而收院治疗;6例因产程延长、失血而收院治疗。

1.2 诊断标准产后出血的诊断标准:胎儿娩出后24小时内阴道出血达到或者超过500ml者为产后出血。

收治的51例病例中,出血500ml以上者6例,500~1000ml者33例,1000~2000ml者7例,大于2000ml为5例,其中3例产妇死亡,1例为羊水栓塞,1例为胎盘早剥,1例为子宫收缩乏力引起产后大出血,延误抢救时间。

1.3 测量方法本院采取目测法和容积法测量出血量。

阴道分娩时,胎儿娩出后,立即将接血弯盘放于产妇臀下,至产后2小时取出,用量杯测量弯盘内的血量。

剖宫产分娩时,子宫壁切开后,先吸尽羊水弃之,然后测量负压瓶积血,其余出血量测量方法与阴道分娩时相似。

2024第三产程:预防产妇和新生儿不良结局的循证实践一、引言第三产程始千胎儿分挽后,以胎盘挽出为结束。

第三产程期间使用的干预措施主要旨在加速胎盘挽出并增强子宫收缩,以预防产后出血(PPH)。

积极管理第三产程(AMTSL)是一组旨在达到这一目的的干预措施。

然而,研究表明,其中一些最初的组成部分可能并不有效。

在本综述中,通过探讨第三产程的生理学,评估预防PPH以及促进母婴健康相关的证据,审查当前的全球指南和实践建议,提出了新的见解。

二、第三产程的生理学01、正常的第三产程在第三产程期间,子宫收缩导致胎盘的分离和挽出。

胎盘分离的典型特征包括子宫的收缩,阴道中有血液的涌出,以及跻带的延长。

第三产程的早期描述报告称,通常在胎儿分挽后的6到10分钟内,经历2到3次子宫收缩后,胎盘会被挽出。

在一项关千单胎足月分挽的大型研究中,第三产程的中位长度为6分钟(四分位数范围为4到10分钟),胎盘在30分钟未挽出时并发症的发生增加。

根据孕龄的不同,第三产程的持续时间也会有所不同,随着孕龄的增加而减少。

02、正常产后失血分挽后的正常出血量差异很大。

大多数妇女可以容忍高达1000ml的出血而不会对健康产生影响,只有当出血量超过产前血容量的25%时,她们可能才会开始经历血液动力学的变化。

产后贫血可能导致包括认知功能障碍、情绪困扰产后抑郁症、死亡等重大后果,还可能影响照顾新生儿的能力。

03、产后出血的病因、定义和预防产后出血(PPH)发生在高达10%的分挽中;其发生率因患者群体、诊断标准和测量技术而异。

根据世界卫生组织(WHO)对产妇死亡全球原因的分析,27%的死亡是由千出血引起的。

产后出血最常见的原因是子宫收缩乏力。

收缩乏力的危险因素包括子宫扩张(多胎妊娠、巨大儿或羊水过多)、子宫腔畸形(子宫肌瘤)、持续使用缩宫素、绒毛膜羊膜炎或使用全身麻醉。

胎盘异常,如副胎盘、异常胎盘形成,或既往子宫手术是胎盘残留的危险因素。

PPH的其他原因包括生殖道创伤和凝血疾病。

第三产程中放脐带血促进胎盘剥离娩出的临床观察摘要目的:探讨第三产程中放脐带血促进胎盘剥离娩出的临床观察。

方法:胎儿娩出后10分钟,胎盘未剥离的初产妇496例,随机分成两组,研究组先松开脐带上止血钳,放脐带血10~20ml,对照组脐静脉注入的生理盐水20ml加入缩宫素10U,分别观察两组10~20分钟,20~30分钟,30分钟以后胎盘剥离情况和产后出血情况。

结果:研究组10~20分钟,20~30分钟,胎盘娩出数高于對照组,产后出血例数也低于对照组。

结论:对产后10分钟胎盘未剥离者采取松开脐带上止血钳放脐血10~20ml,能促进胎盘剥离,并减少产后出血,值得推广。

关键词第三产程脐带血胎盘剥离产后出血资料与方法2006年1月~2007年6月选取在我院经阴道分娩的初产妇496例,均为胎儿娩出10分钟后胎盘未剥离的产妇,随机分为研究组和对照组各248例进行观察。

研究组中52例有人流史或药流史,对照组51例有人流史或药流史,两组差异无显著性。

方法:研究组248例,胎儿娩出10分钟后,胎盘无剥离征象,观察脐带血管充盈程度,先松开脐带上止血钳,放脐带血10~20ml后即夹紧脐带,观察胎盘剥离情况,并及时处理胎盘。

对照组248例,胎儿娩出10分钟后,胎盘未剥离排出即静脉注入生理盐水20ml并加入缩宫素10U,观察并及时处理胎盘剥离情况。

对两组第三产程30分钟后胎盘仍未排出,阴道出血达200ml者,均行手取胎盘术。

观察指标:①胎盘剥离时间的观察。

选择胎儿娩出10~20分钟,20~30分钟,30分钟以后3个时间段,统计这3个时间段两组胎盘剥离例数。

②并发症的观察。

产后出血:在分娩后,出血量≥500ml者为产后出血。

统计学处理:所有资料用SPSS统计软件分析,计数资料采用卡方检验。

结果两组剥离时间比较:研究组胎儿娩出后10~20分钟胎盘剥离209例,多于对照组;30分钟后胎盘剥离为6例,明显少于对照组38例(P过30分钟。