最新各种按键的结构设计

- 格式:doc

- 大小:329.50 KB

- 文档页数:13

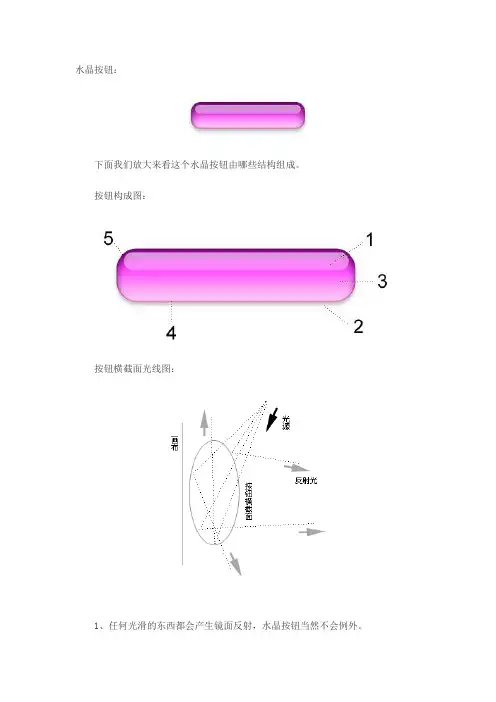

水晶按钮:下面我们放大来看这个水晶按钮由哪些结构组成。

按钮构成图:按钮横截面光线图:1、任何光滑的东西都会产生镜面反射,水晶按钮当然不会例外。

2、要让按钮浮出画布,阴影是少不了的。

有了正确的阴影,人们感觉才会更逼真。

3、这个水晶按钮是紫色的,但不是平板、呆板的平紫色,而是一个从紫红到粉红的渐变色,为什么会这样?因为它是透明的,光线从上到下投射下来的时候,由于下部的角度问题,产生的反射越来越多(这部分可参考物理学知识),所以下面的颜色会较浅。

(注:我们假设光源在正上方)4、按钮是扁圆的,到了边缘,这个曲度发生较大的变化(大家可以想象一下这里的横截面),因此边缘会变暗,于是会有这一点点的阴影。

5、原理如4,但这里的阴影更大,为什么?大家想想一个玻璃杯在单光源照射下的情景:如果不是有反射的话,整个杯子就会在背景中消失,对不对?因为它是透明的,光线在上面不留痕迹(除了反光),因此这里为什么暗,是因为它是透明的,把后面的阴影也透射出来了。

这里要说明一点,如果要把现实中的水晶按钮的光线反射等等完全搬过来是行不通的,不是不能做到,而是对于这样的一个小按钮成本太大了。

我们只需要稍稍模拟得更接近就行了,因此又有一个题外的原则,对效果,要适当取舍。

思考:如何把这些部分画出来,并且组合起来?部分1:高光让我们产生这个物体很光滑的感觉。

但要实现很容易,我们画一个这种形状的白色块,然后以一定的透明度叠加在下方的按钮实体上面就行,这个问题解决了,我们需要的是一个新图层,一个以白色填充的圆角长矩形。

——具体步骤先不急,我们先要知道我们要些什么。

部分5:对于下面的大圆角矩形,上部以及边缘会发暗。

如何才能让这个大圆角矩形的上部以及边缘有点暗呢?这里列举两种做法。

一种是用羽化的选区把按钮矩形的边缘变暗。

变暗有什么好办法?色相/饱和度工具,此法用在这里有点小题大作,此外这种方法是一次性的,不能再调整的,也就是说当你确认修改后,下次要改回来可就不那么容易了。

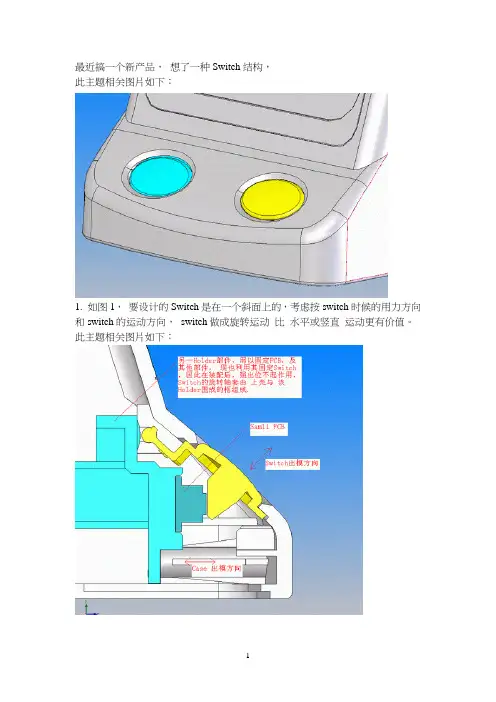

最近搞一个新产品,想了一种Switch结构,此主题相关图片如下:1. 如图1,要设计的Switch是在一个斜面上的,考虑按switch时候的用力方向和switch的运动方向,switch做成旋转运动比水平或竖直运动更有价值。

此主题相关图片如下:2. 如图2, 由于Switch位置较偏前,考虑整机结构比较紧凑,因此将PCB分成两块,Little-PCB & PCB. 追加一个Holder针对倾斜放置的PCB和Motor等其他部件进行固定,也对Little-PCB起到支持作用。

Holder平面突起的小小半圆就是用来固定switch转轴的。

它与上盖的switch 转轴装入腔围成了一个封闭的空间,装配后,switch转轴就在里面起到非常稳定的运动。

另外,如果您注意到上盖的switch转轴的固定筋是压着Holder的半圆附近位置的,这样,由于上盖,Holder的变形而产生的对switch转轴腔的影响就完全消化掉了,即使二者某个变形厉害,由于互相的装配压紧关系,switch转轴都不会收到挤压。

此主题相关图片如下:3. 针对Switch的左右定位,特做一筋位于Switch处,单边留0.15mm,以使Switch装配后不能再左右方向乱动。

此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:4. 针对Switch旋转方向的定位,特别是在将上盖装向下盖时,上盖是倒转的,这时候的Switch容易掉出来,加筋以防止其过分转动,同时也防止用户用力过大按坏Switch。

z e 此主题相关图片如下:对于在斜面上的switch设计,一般都会用旋转的switch结构,而且一般会用一块压板或者用PCB压着转轴,利用其围成的空腔为switch转轴提供一个稳定的固定。

以上设计主要的特点是在出模方向和位置不理想的情况下,针对多个部件的固定而想出来的一个方法,虽然不一定好,但是手版出来了,效果还是不错的。

按键的结构设计按键一般来说分两种,橡胶类和塑料类。

橡胶类用的最多的是硅胶,塑料类指的是我们常用的塑料料,比如ABS,PC等。

我们在设计按键时,首先要考虑是,当按键设计未理想时,可能发生什么问题(我总结了以下几点):(一)按键按下时,卡在上盖部份,弹不回来,造成TACT SW失效.(二)按键用力按下时,整个按键下陷脱落于机台内部.(三)按键组立完成后,TACT SW就直接顶住按键,致使按键毫无压缩行程,造成TACTSW失效.(四)按键按下时,接触不到TACT SW,致使无法操作.(五)无法在按键面每一处按下,均获得TACT SW动作(尤其是大型按键较易发生).(六)外观设计未考虑周详,致使机构设计出之按键,使用时极易造成误动作.(七)按键上下或者是左右方向装反,亦或是位置装错(未考虑防呆).(八)按键不易于装入上盖.(九)按键脱落出于机台外部.(十)按键未置于按键孔中心,即按键周围间隙不平均,此项对于浮动式按键是无可避免的,对于半或全固定式按键还需相当精度才可达到只有尽可能的考虑周全,设计出来的产品才可能好,这也就是我们常说的设计要做DFMEA。

现在先说橡胶类的按键设计(主要是硅胶按键的设计):按键整个都是用硅胶(silicon Rubber)押出,内底部附着一颗导电粒一起成型,其优点为:A.按键顶为软性,操作触摸时,手感较舒服.B.可将数个按键一起同时成型,且每个按键可有不同之颜色,供货商制作时较快,且产量也较多,机台组立时也较快,节省工时.C.表面不会缩水.其缺点为:A.按键操作按下时,无有用TACT SW之清脆响声,较无法用声音判别是否有动作.B.按键用力按下时,较易卡在上盖部份,弹不回来.C.按键周围间隙较不易控制,此种是属于全固定式按键中之软性按键,间隙不易控制到一样.其作用原理为利用按键内底部附着之导电粒压下,使PCB上两条原本不相导通之镀金铜箔,藉由导电粒连结线路导电使其相通(如图所示)补充几点﹔1.Tack switch 焊锡浮高,将按键顶死2.小按键力臂过短或塑料料无韧性,导致按键荷重过高。

TPU按键简介目前属最新一代按键。

类似于IMD,然而材料不同,生产设备相异,德钜公司在国内率先研发并投入量产,该按键具有明显优于PC FILM IMD、P+R按键的优点:1、可以使手机设计得更薄:PC KEY+TPU+LSR的复合按键,基片可以轻松做到0.2mm厚度,并且极均匀,而P+R按键中的硅橡胶基片,若薄到0.35mm厚度时,就会出现因太薄所致的脱模、自拆破裂,压延厚度不均匀,表面处理剂、黏合剂涂敷后变形卷曲等问题点,所以,TPU按键迎合了手机外观设计更薄的趋势;2、对于紧密型按键,采用TPU做Base有着Rubber做base无法做到的突出优点;3、可以选择更多的透光颜色方案;4、手感好:由于TPU基片背覆LSR,下按过程中硅胶导电基自身产生弹性型变,增大了行程,使TPU按键的手感较PC薄膜加塑胶填充粒的IMD按键提高很多;5、由于采用硅橡胶做导电基,从而不伤MATEL DOME;6、提高了手机组装线的产能效率:由于TPU按键挺刮,组装手机时能够比P+R按键更快速、更准确的摆放到面板中,因此,提高了手机组装线的产能效率;7、耐候性能好:TPU FILM的环测耐寒为-40℃仍能正常使用,而P+R的硅胶基片在低于-20℃时就偏脆。

以下举例说明PC KEY+TPU+LSR 复合工艺单KEY 结构:以下举例说明TPU+LSR 复合工艺单KEY 结构:东莞德钜电子有限公司华东办事处联系人:周强 Mobile :133********导电基按键设计的一些注意点的介绍一、透光色彩:TPU工艺对于透光颜色的处理非常有优势,如下图:选用透光方式的优次也是按上述顺序排次!二、间隙:由于材料特性的关系,TPU比RUBBER更加有利于做紧密型按键,品质更加稳定;注意:间隙最小不能小于0.15,三、台阶的注意点:1、台阶有遮光的作用,(Base的印刷-台阶-面板的相对位置);2、对于对称型PK要注意防呆设计,特别是OK key,如:3、台阶的厚度一般要≥0.35mm;四、特殊效果的工艺:1、电铸:可以有很好的亮雾面效果,以及在按键上做出R角很尖的阴文字符。

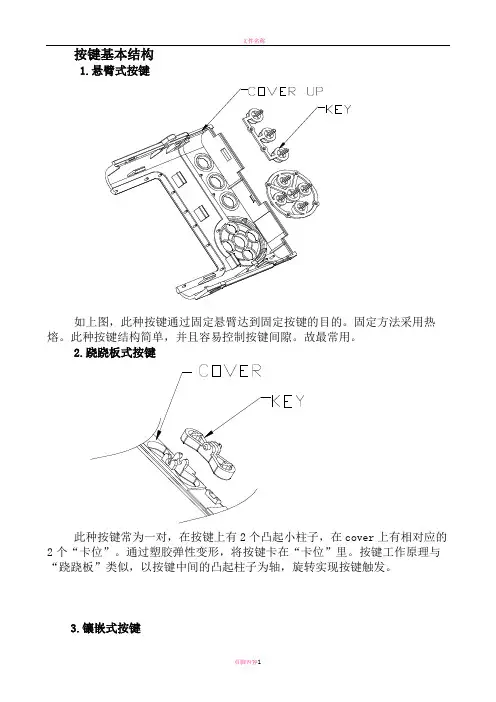

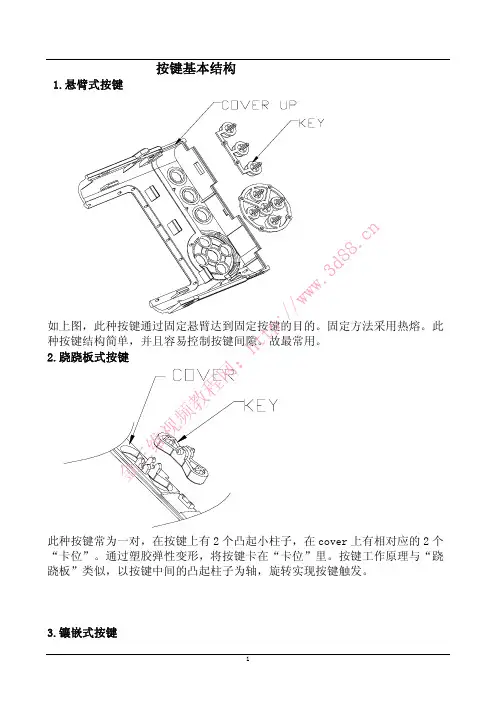

按键基本结构

如上图,此种按键通过固定悬臂达到固定按键的目的。

固定方法采用热熔。

此种按键结构简单,并且容易控制按键间隙。

故最常用。

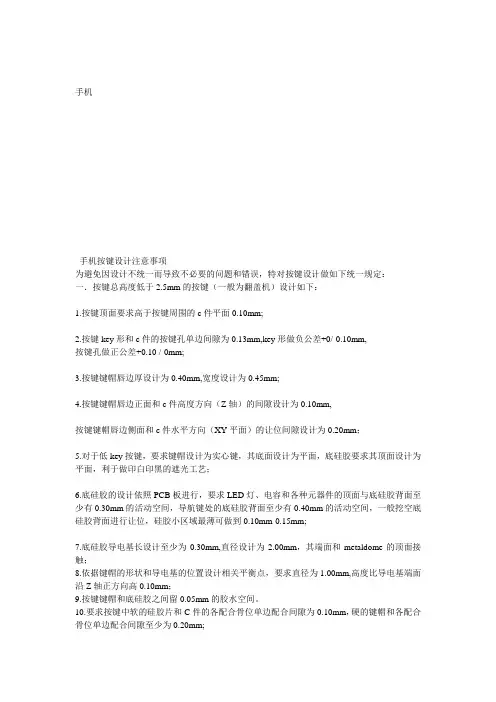

2.跷跷板式按键

此种按键常为一对,在按键上有2个凸起小柱子,在cover上有相对应的2个“卡位”。

通过塑胶弹性变形,将按键卡在“卡位”里。

按键工作原理与“跷跷板”类似,以按键中间的凸起柱子为轴,旋转实现按键触发。

3.镶嵌式按键

“P+R”即为PLACTIC+RUBBER,是一种手机上常用的按键工艺。

多为许多按键部在一起。

如上图,有8颗按键,这种情况,多采用“P+R”工艺。

“P+R”就是把塑胶按键,通过一种专用胶水,粘到RUBBER上。

然后固定RUBBER,以此来固定按键。

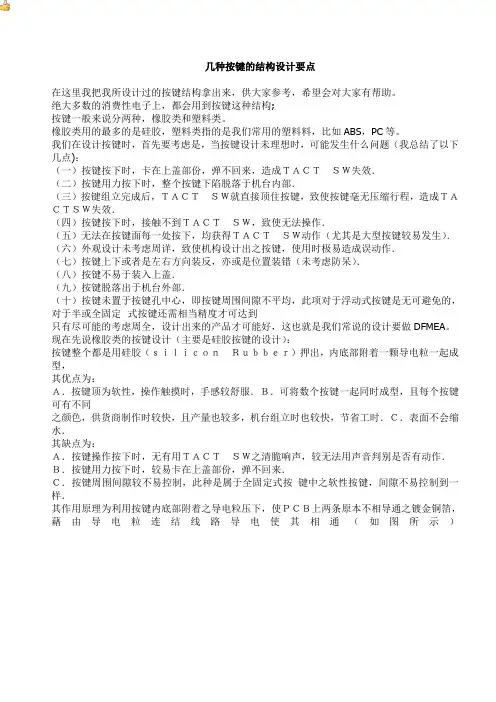

手机手机按键设计注意事项为避免因设计不统一而导致不必要的问题和错误,特对按键设计做如下统一规定:一.按键总高度低于2.5mm的按键(一般为翻盖机)设计如下:1.按键顶面要求高于按键周围的c件平面0.10mm;2.按键key形和c件的按键孔单边间隙为0.13mm,key形做负公差+0/-0.10mm,按键孔做正公差+0.10 /-0mm;3.按键键帽唇边厚设计为0.40mm,宽度设计为0.45mm;4.按键键帽唇边正面和c件高度方向(Z轴)的间隙设计为0.10mm,按键键帽唇边侧面和c件水平方向(XY平面)的让位间隙设计为0.20mm;5.对于低key按键,要求键帽设计为实心键,其底面设计为平面,底硅胶要求其顶面设计为平面,利于做印白印黑的遮光工艺;6.底硅胶的设计依照PCB板进行,要求LED灯、电容和各种元器件的顶面与底硅胶背面至少有0.30mm的活动空间,导航键处的底硅胶背面至少有0.40mm的活动空间,一般挖空底硅胶背面进行让位,硅胶小区域最薄可做到0.10mm-0.15mm;7.底硅胶导电基长设计至少为0.30mm,直径设计为2.00mm,其端面和metaldome的顶面接触;8.依据键帽的形状和导电基的位置设计相关平衡点,要求直径为1.00mm,高度比导电基端面沿Z轴正方向高0.10mm;9.按键键帽和底硅胶之间留0.05mm的胶水空间。

10.要求按键中软的硅胶片和C件的各配合骨位单边配合间隙为0.10mm,硬的键帽和各配合骨位单边配合间隙至少为0.20mm;以上设计可参照B52-D的按键结构设计。

二.按键总高度高于2.5mm的按键(一般为直板机)设计如下:1.按键顶面要求高于按键周围的c件平面0.80mm;2.按键key形和c件的按键孔单边间隙为0.15mm ,key形做负公差+0/-0.10mm,按键孔做正公差+0.10 /-0mm;3.按键键帽唇边厚设计为0.50mm,宽度设计为0.45mm;4.按键键帽唇边正面和c件高度方向(Z轴)的间隙设计为0.10mm,按键键帽唇边侧面和c件水平方向(XY平面)的让位间隙设计为0.20mm;5.对于高key按键,要求键帽设计为空心键,顶面配合间隙设计为0.02mm,侧面配合间隙设计为0.05mm,中间加遮光片达到遮光效果;6.空心键设计按压折弯处到背面的支撑位之间的横向弹性壁宽度距离至少为0.80mm,厚度为0.25mm,要求尽量保证每个按键周围都有一圈支撑位,支撑位和metaldome的薄膜面距离为0.10mm, 如果因0.80mm的避位导致支撑位不完整,可适当增加直径1.00mm的平横点,高度比导电基端面沿Z轴正方向高0.10mm,同时若采用0.10mm厚的遮光片遮光,要求按键唇边背面到硅胶正面之间有0.60mm厚的凸台,采用钢片设计或PC板设计等设计时依此类推,要求按键唇边外侧面到硅胶凸台外侧面的距离至少为0.50mm,以利于遮光;7.硅胶的设计依照PCB板进行,要求LED灯、电容和各种元器件的顶面与底硅胶背面至少有0.30mm的活动空间,导航键处的底硅胶背面至少有0.40mm的活动空间,一般挖空底硅胶背面进行让位,硅胶小区域最薄可做到0.10mm-0.15mm;8.硅胶导电基长设计至少为0.30mm,直径设计为2.00mm,底硅胶导电基长大于0.50mm的由底面开始做单边15度的锥度,以增强导电基的强度,其端面和metaldome的顶面接触;9.要求按键中软的硅胶片和C件的各配合骨位单边配合间隙为0.10mm,硬的键帽和各配合骨位单边配合间隙至少为0.20mm;。

几种按键的结构设计要点在这里我把我所设计过的按键结构拿出来,供大家参考,希望会对大家有帮助。

绝大多数的消费性电子上,都会用到按键这种结构;按键一般来说分两种,橡胶类和塑料类。

橡胶类用的最多的是硅胶,塑料类指的是我们常用的塑料料,比如ABS,PC等。

我们在设计按键时,首先要考虑是,当按键设计未理想时,可能发生什么问题(我总结了以下几点):(一)按键按下时,卡在上盖部份,弹不回来,造成TACTSW失效.(二)按键用力按下时,整个按键下陷脱落于机台内部.(三)按键组立完成后,TACTSW就直接顶住按键,致使按键毫无压缩行程,造成TACTSW失效.(四)按键按下时,接触不到TACTSW,致使无法操作.(五)无法在按键面每一处按下,均获得TACTSW动作(尤其是大型按键较易发生).(六)外观设计未考虑周详,致使机构设计出之按键,使用时极易造成误动作.(七)按键上下或者是左右方向装反,亦或是位置装错(未考虑防呆).(八)按键不易于装入上盖.(九)按键脱落出于机台外部.(十)按键未置于按键孔中心,即按键周围间隙不平均,此项对于浮动式按键是无可避免的,对于半或全固定式按键还需相当精度才可达到只有尽可能的考虑周全,设计出来的产品才可能好,这也就是我们常说的设计要做DFMEA。

现在先说橡胶类的按键设计(主要是硅胶按键的设计):按键整个都是用硅胶(siliconRubber)押出,内底部附着一颗导电粒一起成型,其优点为:A.按键顶为软性,操作触摸时,手感较舒服.B.可将数个按键一起同时成型,且每个按键可有不同之颜色,供货商制作时较快,且产量也较多,机台组立时也较快,节省工时.C.表面不会缩水.其缺点为:A.按键操作按下时,无有用TACTSW之清脆响声,较无法用声音判别是否有动作.B.按键用力按下时,较易卡在上盖部份,弹不回来.C.按键周围间隙较不易控制,此种是属于全固定式按键中之软性按键,间隙不易控制到一样.其作用原理为利用按键内底部附着之导电粒压下,使PCB上两条原本不相导通之镀金铜箔,藉由导电粒连结线路导电使其相通(如图所示)补充几点﹔1.Tack switch 焊锡浮高,将按键顶死2.小按键力臂过短或塑料料无韧性,导致按键荷重过高。

按键结构设计有哪些形式1.按钮结构:按钮结构是最常见的按键设计形式,主要包括凸起、平面或凹陷的按钮按键。

这种设计形式简单直接,易于操作和识别,广泛应用于各种电子设备上。

2.开关结构:开关结构是一种通过旋转、滑动或拨动来进行开关操作的按键设计形式。

这种设计形式便于进行多个状态的切换,如电源开关、音量调节开关等。

开关结构设计需要考虑到操作的便利性和稳定性。

3.触摸结构:触摸结构是一种无需物理按压即可进行触摸操作的按键设计形式。

触摸结构常用于触屏设备上,通过触摸屏幕的不同区域来实现不同的功能。

触摸结构设计需要考虑到触控灵敏度和精准性。

4. 带指示灯的按键结构:带指示灯的按键结构是一种在按键上添加指示灯的设计形式,通过指示灯的亮暗来提示按键状态。

这种设计形式在需要有明确状态提示的场合,如键盘上的Num Lock、Caps Lock按键等,能够提高用户的操作体验。

5.滚轮结构:滚轮结构是一种通过滚动操作来进行功能选择或调节的设计形式。

这种设计形式常用于鼠标、手机等设备上,可以方便快捷地进行页面的滑动、缩放等操作。

6.薄膜按键结构:薄膜按键结构是一种采用薄膜开关实现按键功能的设计形式。

这种按键结构具有体积小、重量轻、耐用性强等特点,广泛应用于电子产品和机械设备中。

7.机械按键结构:机械按键结构是一种采用机械开关实现按键功能的设计形式。

这种按键结构通过机械开关的触发来进行开关操作,具有触感明显、寿命长等特点,常用于游戏键盘、打印机等设备中。

8.弹簧按键结构:弹簧按键结构是一种采用弹簧机构实现按键复位的设计形式。

这种按键结构通过弹簧的弹力来保证按键的自动复位,具有复位力度均匀、寿命长等特点,常用于电子秤、计算器等设备中。

除了以上常见的按键结构设计形式,还可以根据实际需求进行创新设计。

在按键结构设计中,需要考虑到用户的使用习惯、舒适度、操作的便捷性和可靠性等因素,以提供良好的使用体验。

幾種按鍵的結構設計要點看到有人轉貼按鍵的各種圖片,在這裡我把我所設計過的按鍵結構拿出來,供大家參考,希望會對大家有幫助。

絕大多數的消費性電子上,都會用到按鍵這種結構;按鍵一般來說分兩種,橡膠類和塑膠類。

橡膠類用的最多的是硅膠,塑膠類指的是我們常用的塑膠料,比如ABS,PC等。

我們在設計按鍵時,首先要考慮是,當按鍵設計未理想時,可能發生什麼問題(我總結了以下幾點):(一)按鍵按下時,卡在上蓋部份,彈不回來,造成TACTSW失效.(二)按鍵用力按下時,整個按鍵下陷脫落於機台內部.(三)按鍵組立完成後,TACTSW就直接頂住按鍵,致使按鍵毫無壓縮行程,造成TACTSW失效.(四)按鍵按下時,接觸不到TACTSW,致使無法操作.(五)無法在按鍵面每一處按下,均獲得TACTSW動作(尤其是大型按鍵較易發生).(六)外觀設計未考慮周詳,致使機構設計出之按鍵,使用時極易造成誤動作.(七)按鍵上下或者是左右方向裝反,亦或是位置裝錯(未考慮防呆).(八)按鍵不易於裝入上蓋.(九)按鍵脫落出於機台外部.(十)按鍵未置於按鍵孔中心,即按鍵周圍間隙不平均,此項對於浮動式按鍵是無可避免的,對於半或全固定式按鍵還需相當精度才可達到隻有盡可能的考慮周全,設計出來的產品才可能好,這也就是我們常說的設計要做DFMEA。

現在先說橡膠類的按鍵設計(主要是硅膠按鍵的設計):按鍵整個都是用矽膠(siliconRubber)押出,內底部附著一顆導電粒一起成型,其優點為:A.按鍵頂為軟性,操作觸摸時,手感較舒服.B.可將數個按鍵一起同時成型,且每個按鍵可有不同之顏色,供應商製作時較快,且產量也較多,機台組立時也較快,節省工時.C.表面不會縮水.其缺點為:A.按鍵操作按下時,無有用TACTSW之清脆響聲,較無法用聲音判別是否有動作.B.按鍵用力按下時,較易卡在上蓋部份,彈不回來.C.按鍵周圍間隙較不易控制,此種是屬於全固定式按鍵中之軟性按鍵,間隙不易控制到一樣.其作用原理為利用按鍵內底部附著之導電粒壓下,使PCB上兩條原本不相導通之鍍金銅箔,藉由導電粒連結線路導電使其相通(如圖所示)图片附件: 3.gif (2007-4-10 16:55, 20.18 K)補充幾點﹔1.Tack swi t ch 焊錫浮高,將按鍵頂死2.小按鍵力臂過短或塑膠料無韌性,導致按鍵荷重過高。

控制按钮的结构及工作原理

控制按钮主要用来接通或断开控制电路,以发布命令或信号,改变控制系统工作状况的电器。

常用的主令电器有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。

主要控制按钮实物图

主要控制按钮电气符号

按钮按下后动触头随之下移与常闭触头3脱离,常闭触头断开;向下移动至与常开触头接触时,动触头4的出片将常开触头5的触点导通,常开触头闭合,手松开后动触头会受到复位弹簧的弹力自动复位,这时常闭触点闭合常开触点断开。

在本设备中按钮主要起到了对设备的启停和急停的控制作用。

1。

按钮结构设计总览

激情推出?按钮设计方案尽量是与产品外观设计相关关联的结构设计总结

按钮1

1.如果有些变形的话开关会变得很不好用,不灵敏。

2.开关回位就是靠那根小筋条,还有就是里面按电路板上的开关,但这种开关通常是点动开关,行程通常只有零点几MM,开关里面也是靠一个圆形弹簧片回位。

所以说稍微有个地方公差控制得不好就容易出现按钮不灵敏的现象。

?

3.两头的小孔是用来热熔固定在面板上的,悬臂可使按钮在垂直按钮面的方向有行程。

?

配合处有:小孔与面板热熔柱,按钮与面板上的按钮孔。

?

主要适合行程不是很大的按钮?

按钮2

按钮3

按钮4(电视上的)

按钮4(DVD上的)

Zi6工业设计.中国

1.轻触开关,标准高度是5MM,行程是0.6mm,一般来说,按键表面与开关的接触面之间留0.3mm间隙作为预留。

这样手感就很好了。

清脆且有弹性。

这种按键的设计要点是在于弹性筋的绕的方式以及筋截面的设计(保证强度和弹性),这样决定了用户在使用时,按键体是平动还是绕某个支点转动。

LINDA的绕来绕去可能是根据实际的空间限制来布的筋,所以你要把得的巧。

?

2.硬开关,行程在1.5mm左右,这个的手感通常还可以按键表面与开关的接触面之间留0.8-1.0mm间隙作为预留。

?。

按键的结构设计按键一般来说分两种,橡胶类和塑料类。

橡胶类用的最多的是硅胶,塑料类指的是我们常用的塑料料,比如ABS,PC等。

我们在设计按键时,首先要考虑是,当按键设计未理想时,可能发生什么问题(我总结了以下几点):(一)按键按下时,卡在上盖部份,弹不回来,造成TACTSW失效.(二)按键用力按下时,整个按键下陷脱落于机台内部.(三)按键组立完成后,TACTSW就直接顶住按键,致使按键毫无压缩行程,造成TACTSW失效.(四)按键按下时,接触不到TACTSW,致使无法操作.(五)无法在按键面每一处按下,均获得TACTSW动作(尤其是大型按键较易发生).(六)外观设计未考虑周详,致使机构设计出之按键,使用时极易造成误动作.(七)按键上下或者是左右方向装反,亦或是位置装错(未考虑防呆).(八)按键不易于装入上盖.(九)按键脱落出于机台外部.(十)按键未置于按键孔中心,即按键周围间隙不平均,此项对于浮动式按键是无可避免的,对于半或全固定式按键还需相当精度才可达到只有尽可能的考虑周全,设计出来的产品才可能好,这也就是我们常说的设计要做DFMEA。

现在先说橡胶类的按键设计(主要是硅胶按键的设计):按键整个都是用硅胶(siliconRubber)押出,内底部附着一颗导电粒一起成型,其优点为:A.按键顶为软性,操作触摸时,手感较舒服.B.可将数个按键一起同时成型,且每个按键可有不同之颜色,供货商制作时较快,且产量也较多,机台组立时也较快,节省工时.C.表面不会缩水.其缺点为:A.按键操作按下时,无有用TACTSW之清脆响声,较无法用声音判别是否有动作.B.按键用力按下时,较易卡在上盖部份,弹不回来.C.按键周围间隙较不易控制,此种是属于全固定式按键中之软性按键,间隙不易控制到一样.其作用原理为利用按键内底部附着之导电粒压下,使PCB上两条原本不相导通之镀金铜箔,藉由导电粒连结线路导电使其相通(如图所示)补充几点﹔1.Tack switch 焊锡浮高,将按键顶死2.小按键力臂过短或塑料料无韧性,导致按键荷重过高。

3.小按键电镀后行程变小,死键4.小按键触感面过小,会出现滑位,触感面过大,会压到Tack switch其它部位死键/forum/misc.php?action=viewratin 47081&pid=357769要合理的设计硅胶按键,就必需了解其特性,我有总结一些之前的硅胶特性,见下图按键表面之印刷要求及耐磨要求:/forum/misc.php?action=viewratings&tid =47081&pid=357799以下是一款腕式血压计的rubber key的具体结构设计;如图所示,硅橡胶按键在设计失当时,最容易发生按键单边用力压下时,卡在上盖孔边内;因应之道为如图所示;1.上盖按键孔周围之厚度至少要有1.5倍压缩行程以上的尺寸,按键周围孔之单边间隙至少要0.3mm以上至0.7mm最大.以上之做法均是在减少卡键之机会;2.按键底部PCB确实固定之;3.压缩行程之距离不可过小,至少0.5mm以上;4.压缩行程之距离不可过大到与弹性斜边高度,使两者无法搭配,以致产生导电粒接触不到PCB上之镀金铜箔的错误;5.需视按键面积大小,适度增加设置导电粒,原则上是一个指头能够涵盖住的按键设置一颗导电粒,1.5倍指头宽设置2颗导电粒;6.硅橡胶按键较TACTSW不灵敏,所以比较不会造成误动作;7.按键底部之固定片的外形或定位孔位置不要设置成对称形;/forum/misc.php?action=viewratings&ti d=47081&pid=357815各部尺寸说明(a)按键外周半径1.9mm以上.(b)最小半径为0.3mm.(c)最小内周半径为0.2mm.(d)橡胶圆顶边缘及定位孔之距离最少1mm以上.(e)定位孔直径最少1mm以上.(f)弹性斜边,高,宽度典型1mm.(g)橡胶圆顶侧面边缘最小半径为0.25mm.(h)橡胶圆顶面边缘最小半径为0.2mm.排气沟:排气沟之目的在于当按键按下时,要使得导电粒周围之空气可以排出,按键按下才不会发生阻力过大或段落感不明显之现象,排气沟之设置为按键四周均有最好,宽度为适度的大,高度0.3mm.以上入rubber key的设计心得,非常片面,希望对大家有帮助!下面介绍几种硬胶类按键的结构设计;第一种为半固定,杠杆式按键;1.如按键与按键孔间之a处需保持适当间隙,又按键卡钩与PCB间之a处需保持净空,以免按键按下时,卡2.钩勾到其他电子零件而弹不回;3.2.上盖设有如b处之挡片,按键不致下陷脱落;4.3.上盖设有如c处之限高肋,防止PCB位置上偏又如按键与tactsw间之c处保持一小段安全间隙,5.即可防止tactsw顶住按键;6.4.如e1处是属固定侧,在此按下,需极大力量tactsw才会动作是属正常,其他防止之道为首先7.在下盖设有如d处之限高肋,防止PCB位置下陷,又如附图8之e2所示,距离不够时,当按键按到底时,还是接触不到tactsw,解决之道为如小图8所示之关系图;8.5.上盖如e1处与b之挡片间的间距需大于按键的厚度,使其易装入;9.6.按键设有如i处之倒钩,钩住上盖,即能防止按键往外脱落,10.7.因为是采取半固定式,所以按键周围间隙都能保持固定而不飘移11.设计时e2需最少距离=[l距离x(c+tactsw之压缩行程)]÷k距离12.第二种亦为半固定杠杆式按键;图10为按键部份组装爆炸下往上观看立体彩图.图11为按键部份组装爆炸上往下观看立体透视彩图1.如A处,无保持适当间隙,致使按键按到tactsw时,此处按键与上盖就早已发生干涉(如E处)而卡住弹不回;2.2.按键H处曾发生过断裂(使用时按键用力按下发生)及按键与上盖接合之I处是先用溶剂涂抹接合处再用卯合(此处亦也会脱落)解决之道为增厚按键H处,及加大加粗卯合处之上盖圆柱;3.3.按键与tactsw间之C处保持一小段安全间隙,即可防止tactsw顶住按键;4.4.当B处距离不够,按键按到底(如F处)时,还是接触不到tactsw(如G处),解决之道一样是设计出正确之B距离;5.5.按键高度没有延伸到上盖之顶面缘,如此就不会因稍为碰触到就误开机;6.6.虽然是采取半固定式,按键周围间隙照理讲都能保持固定而不飘移(如右上图),但因为之前(3-1)A处卡键,所以此处距离就加大,因模具全部都已开好,且考虑之下只有将按键偏一边,即D<A(按键卯合用孔距离缩短最好改模)7.设计时B需最少距离=[K距离x(C+tactsw之压缩行程)]÷J距离8.9.第三种为全浮双卡钩式按键;10.图13为按键部份组装爆炸上往下观看立体透视彩图;11.图14为按键部份组装爆炸下往上观看立体彩图;12./forum/misc.php?action=viewratings&ti d=47081&pid=357865现在针对按键问题说明请参考附图15之各指示处;1.按键与按键孔间亦需保持适当间隙,又按键卡钩与PCB间之A处需保持净空,以免按键按下时,卡钩勾到其他电子零件而弹不回;2.上盖设有如B处之挡片,按键不致下陷脱落;3.上盖设有如C1处之限高肋,防止PCB位置上偏又如按键与tactsw间之d处保持一小段安全间隙,上盖与卡钩间之C处亦保持一小段安全间隙即可防止tactsw顶住按键;4.按键与上盖挡片B之间距离如D处,需大于d+tactsw之压缩行程(D在可允许的范围内,尽可能适当的大,只有好处,没有坏处);5.d处之一小段安全间隙,可使F处之高度缩小,可减少稍为碰触到就误动作之机会;6.全浮双卡钩式按键容不容易装入上盖,全凭借着两种设计重点-A.卡钩是否有足够的弹性,韧性,当按键压入上盖按键孔时,两片卡钩能够容易的往内缩,到达定位后,卡钩又能轻易的自动弹回原状,达到组立之目的;B.按键之卡钩与十字肋间的距离a,设计时之距离需能在卡钩装入上盖时所用掉之距离b后,又有剩余之距离c,此目的在于防止当按键压入上盖按键孔时,卡钩碰到十字肋后而无有效空间及距离使卡钩能够进入按键孔内如上右附图16所示;7.有按键双卡钩(如附图15之C处)钩住上盖不致脱出于机台外部;/forum/misc.php?action=viewratings&ti d=47081&pid=357868第四种为全浮翘翘板卡钩式按键;此种设计大都用于:大型按键(指按键宽度大于约2倍食指头宽度);特大型按键(指按键宽度大于约2倍食指头宽度以上者);此种按键设计最大的挑战就是,需要在按键面每一处按下,均能获得TACTSW动作(3-5所述),且又不会按键卡住(3-1所述),间隙又能保持均衡(3-10所述),以设计面及使用者操作面来讲,这是最理想之设计.图19为按键部份各零件组立剖面视彩图.图20为按键孔需预留可压缩深度示意图(以下会有说明).图21为按键孔需预留间隙示意图(以下会有说明)/forum/misc.php?action=viewratings&tid=47081&pid=3578801.按键与按键孔间亦需保持适当间隙(间隙之算法,以下说明之),否则会如附图20之S处所示会有卡键之虞,又按键卡钩与PCB间之Q处需保持净空,以免按键按下时,卡钩勾到其他电子零件而弹不回.间隙之算法,如下说明(请参考附图21各部说明),又如附图20中之R处,卡钩与上盖卡钩孔配合处亦须留出间隙,否则会有卡键之虞,间隙之算法,方法原理同上,不再累述;2.上盖按键孔内底部设有挡壁,按键不致下陷脱落;3.上盖亦须设有限高肋,防止PCB位置上偏又如按键与tactsw间保持一小段安全间隙,即可防止tactsw顶住按键(在此上盖与卡钩间就无须保持一小段安全间隙,因为如有间隙的话,会增大如附图20中之P处距离,在使用时,按到按键的一边,按键的另一边会翘起,如此外形不甚美观,可见卡钩在按键上设置的位置亦是一门学问;4.按键孔可压缩深度预留足够,以及按键卡钩数量,位置设置妥当的话.在按键任意位置压下时,一定会接触到tact sw的.按键孔预留可压缩深度其计算公式如下(请参考附图20各部说明),在此须另外强调的是,因按键宽度是属于较长者,本身按键顶面可能会较有弹性,所以在按键任意最远位置慢慢压下时,当按键十字肋顶面接触到tact sw顶面后按键再继续压下,此时因tact sw有一使其动作之力(Actuating Force)的反作用力存在,tact sw并不会马上随着按键压下而有所动作,直至按键压下的力量大于tact sw动作力(Actuating Force)才开始动作,所以按键孔预留可压缩深度需把此因素考虑进去,意即压缩深度需再加深;5.按键顶面高度没有高于上盖顶面高度,就不会因稍碰触到就误开机;6.有按键卡钩钩住上盖不致脱出于机台外部;7.按键周围间隙不平均,此项对于浮动式按键是无可避免的(须同时考虑3-1,3-5两项要求),对于此项要求(间隙要平均),个人认为要花费相当时间去研究;按键孔预留可压缩深度=(N距离乘上tactsw处之总压缩行程)÷M距离以上就是我个人对硬胶类按键的一点设计经验,不足之处,请各位包含!总算写完了!作文批改评语集锦(一)作文开头:1、文章开头简而得当,通过环境描写来衬托人物心情,十分艺术化。