第四讲:读者理论:阐释学、接受美学、读者反应批评解析

- 格式:ppt

- 大小:202.00 KB

- 文档页数:46

走向读者接受美学的理论渊源及其独特贡献一、本文概述《走向读者接受美学的理论渊源及其独特贡献》一文旨在探讨读者接受美学这一文学理论流派的理论渊源及其在文学批评与理论领域的独特贡献。

读者接受美学,作为20世纪后半叶兴起的一种文学理论,强调读者在阅读过程中的主动性和创造性,将读者的接受和反应视为文学作品的完成和意义的生成的重要环节。

本文将从理论渊源和独特贡献两个方面展开论述。

本文将追溯读者接受美学的理论渊源。

从文学理论的发展历程来看,读者接受美学的兴起并非偶然,它是对传统文学理论的一种反思和超越。

本文将从哲学、心理学、社会学等多个学科的角度,探讨读者接受美学的理论来源,如阐释学、现象学、接受理论等。

同时,本文还将分析这些理论如何影响并塑造了读者接受美学的核心观点和研究方法。

本文将重点分析读者接受美学的独特贡献。

作为一种新兴的文学理论,读者接受美学在文学批评与理论领域产生了深远的影响。

本文将从以下几个方面阐述其独特贡献:一是它突破了传统文学理论以作者和作品为中心的局限,将读者纳入文学研究的视野;二是它强调了读者在阅读过程中的主动性和创造性,为文学批评提供了新的视角和方法;三是它促进了文学与其他学科的交叉研究,推动了文学理论的多元化发展。

本文旨在全面系统地梳理和分析读者接受美学的理论渊源及其独特贡献,以期深化对读者接受美学的理解,推动文学理论研究的深入发展。

二、读者接受美学的理论渊源读者接受美学,作为一种独特的文学批评和理论研究视角,其理论渊源可以追溯到古代文学理论中的读者观念和现代阐释学的发展。

在古代,诸如亚里士多德、柏拉图等哲学家就开始探讨读者在阅读过程中的作用,他们认为读者是文学作品的完成者,是作品意义的赋予者。

亚里士多德在他的《诗学》中就提出,诗歌的功能在于模仿,而模仿的效果需要通过读者的解读和理解来实现。

进入现代,阐释学的发展对读者接受美学产生了深远影响。

尤其是伽达默尔的阐释学观点,他认为理解和解释是历史性的,读者在解读文本时不仅会受到自身历史和文化背景的影响,还会在解读过程中与文本产生对话,从而赋予文本新的意义。

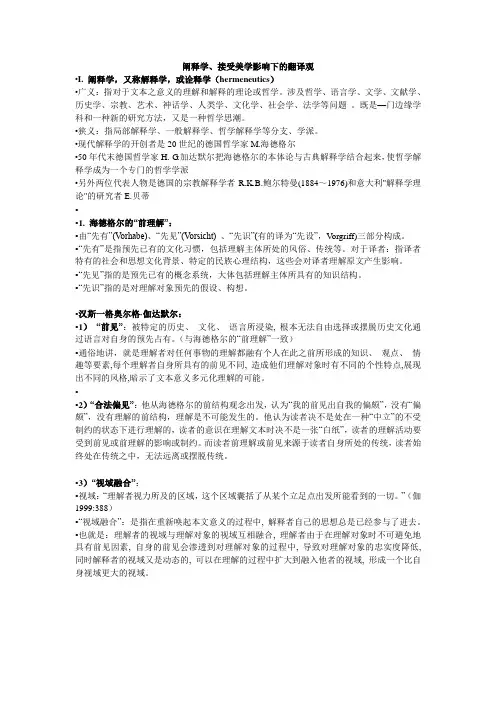

阐释学、接受美学影响下的翻译观•I. 阐释学,又称解释学,或诠释学(hermeneutics)•广义:指对于文本之意义的理解和解释的理论或哲学。

涉及哲学、语言学、文学、文献学、历史学、宗教、艺术、神话学、人类学、文化学、社会学、法学等问题。

既是—门边缘学科和一种新的研究方法,又是一种哲学思潮。

•狭义:指局部解释学、一般解释学、哲学解释学等分支、学派。

•现代解释学的开创者是20世纪的德国哲学家M.海德格尔•50年代末德国哲学家H.-G.加达默尔把海德格尔的本体论与古典解释学结合起来,使哲学解释学成为一个专门的哲学学派•另外两位代表人物是德国的宗教解释学者R.K.B.鲍尔特曼(1884~1976)和意大利"解释学理论"的研究者E.贝蒂••1. 海德格尔的“前理解”:•由“先有”(Vorhabe)、“先见”(V orsicht) 、“先识”(有的译为“先设”,V orgriff)三部分构成。

•“先有”是指预先已有的文化习惯,包括理解主体所处的风俗、传统等。

对于译者:指译者特有的社会和思想文化背景、特定的民族心理结构,这些会对译者理解原文产生影响。

•“先见”指的是预先已有的概念系统,大体包括理解主体所具有的知识结构。

•“先识”指的是对理解对象预先的假设、构想。

•汉斯一格奥尔格·伽达默尔:•1)“前见”:被特定的历史、文化、语言所浸染, 根本无法自由选择或摆脱历史文化通过语言对自身的预先占有。

(与海德格尔的“前理解”一致)•通俗地讲,就是理解者对任何事物的理解都融有个人在此之前所形成的知识、观点、情趣等要素,每个理解者自身所具有的前见不同, 造成他们理解对象时有不同的个性特点,展现出不同的风格,暗示了文本意义多元化理解的可能。

••2)“合法偏见”:他从海德格尔的前结构观念出发,认为“我的前见出自我的偏颇”,没有“偏颇”,没有理解的前结构,理解是不可能发生的。

他认为读者决不是处在一种“中立”的不受制约的状态下进行理解的,读者的意识在理解文本时决不是一张“白纸”,读者的理解活动要受到前见或前理解的影响或制约。

读者反应批评名词解释

读者反应批评是指读者对某篇文章、书籍、电影、艺术作品等表达自己不满或不赞同的观点和意见。

这种批评可以包括对作品内容、观点、结构、风格、表达方式等方面的批评。

读者反应批评是一种重要的反馈机制,可以帮助作者或创作者了解读者的需求和期望,提供改进和提升作品质量的机会。

从多个角度来看,读者反应批评具有以下几个方面的特点和作用:

1. 反映读者的观点和意见,读者反应批评可以帮助作者了解读者对作品的理解和感受。

不同读者可能有不同的观点和意见,通过收集和分析读者的反应批评,作者可以更好地了解读者的需求和期望,从而进行适度的调整和改进。

2. 提供改进和提升的机会,读者反应批评可以帮助作者发现作品中存在的问题和不足之处。

通过仔细分析读者的批评意见,作者可以找到改进的方向,并在后续的创作过程中进行调整和提升,从而提高作品的质量和受欢迎程度。

3. 促进艺术创作的多样性和创新,读者反应批评可以激发作者的创造力和创新思维。

通过接受不同的观点和意见,作者可以从中获得新的灵感和启发,进一步拓展自己的创作思路,从而创造出更加多样化和有趣的作品。

4. 加强作者与读者的互动和沟通,读者反应批评可以促进作者与读者之间的互动和沟通。

作者可以通过回应读者的批评意见,进行进一步的解释、讨论和交流,从而建立起更加密切和积极的创作与读者关系。

总之,读者反应批评对于作者来说是一种宝贵的资源和机会。

通过认真倾听读者的声音,作者可以不断改进和提升自己的作品,更好地满足读者的需求,实现作品与读者之间的良性互动和共赢关系。

现代阐释学和接受美学在我国翻译研究中的运行轨迹一、本文概述本文旨在探讨现代阐释学和接受美学在我国翻译研究中的运行轨迹。

阐释学和接受美学作为文学批评和翻译理论的重要分支,对于翻译研究的影响日益显著。

本文将首先简要介绍现代阐释学和接受美学的基本理论,然后分析它们在我国的翻译研究中的应用和发展,最后探讨这些理论对于提高翻译质量和推动翻译研究发展的重要性。

现代阐释学强调文本意义的动态生成和理解者的主观参与,而接受美学则关注读者的接受过程和审美体验。

在翻译研究中,这些理论为我们提供了新的视角和方法,帮助我们更好地理解原文的深层含义,把握译文的接受效果。

通过深入剖析现代阐释学和接受美学在我国翻译研究中的运行轨迹,我们可以更好地认识到这些理论在指导翻译实践、提高翻译质量以及推动翻译研究发展方面的积极作用。

本文将从历史和发展的角度,系统梳理现代阐释学和接受美学在我国翻译研究中的应用历程,分析其在不同时期的特点和发展趋势。

本文还将结合具体案例,探讨这些理论在翻译实践中的具体应用和效果,以期为我国翻译研究的深入发展提供有益的参考和启示。

二、现代阐释学在我国翻译研究中的运行轨迹现代阐释学,源自德国哲学家伽达默尔的哲学阐释学,自20世纪80年代引入中国以来,对我国的翻译研究产生了深远影响。

这一理论主张文本的多元解读和读者主体性的发挥,为我国翻译研究提供了全新的视角。

在我国翻译研究的初期,现代阐释学主要被用于解决翻译中的理解和解释问题。

翻译被视为一种阐释活动,译者作为读者和解释者,通过自身的理解和诠释,将原文的意义转化为译文。

这一阶段,阐释学的主要关注点在于译者的主体性和文本的开放性,强调译者在翻译过程中的主观能动性和创造性。

随着研究的深入,现代阐释学开始关注翻译中的接受问题。

接受美学,作为阐释学的一个重要分支,强调读者的接受和反应在翻译中的重要性。

在这一阶段,翻译研究不再仅仅关注译者的主体性,而是将读者的接受和反应纳入考虑范围。

读者反应批评理论之我见摘要二十世纪中后期发展起来的读者反应理论,以新的视角不断为文学作品研究注入新的活力。

首先,读者反应批评在文学批评中实现了由作者中心、文本中心向读者中心的转向,并且这一文学批评的新范式有其自身的特征,以读者为中心的特殊研究领域决定了批评家们观点及流派的多样性和复杂性,“读者”、“反应”等特定内涵术语和概念虽同宗同源,又表述不一。

本文简要阐述了读者反应批评理论的内涵和特征,旨在说明这个新范式既是文学研究新视角,同时又是文学研究新的挑战。

关键词读者;反应;读者反应理论;文学批评1 读者反应理论概述1.1 读者反应批评与接受美学回顾流派纷呈、主义跌出的20世纪文学批评史,特里·伊格尔顿十分精辟的概括说:“当代文学批评理论粗略经历了三个阶段:专注作者(浪漫主义和19世纪);专注文本(新批评);近几十年又从文本转向读者。

”①转向读者的第三阶段就是兴起于20世纪六七十年代的“读者反应批评理论”,这一术语产生于美国文学批评,突破传统的把认识的中心放在读者身上,并没有形成固定的理论团体,泛指文学研究中所有以读者为中心的文学理论和批评。

以读者为中心的接受理论首先兴起于20世纪60年代的德国,由康斯坦茨学派的代表人物姚斯和伊泽尔提出,称之为“接受美学”。

他们认为美学研究应该集中在读者对作品的接受、反应、阅读过程和读者的审美经验以及接受效果在文学的社会功能中的作用等方面,通过问与答和解释等去研究创作与接受和作者、作品、读者之间的动态交往过程。

虽然研究读者接受和研究读者反应有相似之处,但是不能简单的把上述两个理论混为一谈,读者反应批评并不是接受美学在美国的分支。

美国学者简·汤普金森在编《读者反应批评》一书时也有概念的混淆,她定义的读者反应批评学派“这个术语是为了区分出一个研究领域,指那些使用读者、阅读过程以及反应这类用于的批评家。

”②两个流派都侧重于读者,也同样研究阅读过程好阅读行为,但是二者仍然有明显区别。

第四章阐释学和接受理论第一节阐释学◆哲学基础:胡塞尔现象学,追求恒定不变的抽象本质的柏拉图式唯心主义。

◆Hermes是神的信使,既是雄辩者的保护神,又是骗子和窃贼的保护神,象征理解和阐释的种种问题和困难Hermeneutics(赫尔墨斯之学,阐释学,诠释学)◆德国神学家、哲学家弗里德里希-施莱尔马赫,德国哲学家狄尔泰“生活表现”观点。

◆狄尔泰:“阐释活动的最后目的,是比作者理解自己还更好地理解他”。

◆例:阐释学的不同理解Hamlet歌德:一个具有艺术家的敏感而没有行动力量的人的毁灭。

柯尔律治:一个象哲学家那样耽于沉思和幻想的人的悲剧。

弗洛伊德:OedipusComplex◆意义(meaning)只能是作者的本意,解释者由于自己环境的影响,对作者本意的领会往往可能有偏差,只能叫意味(significance)。

◆客观批评的困难在于事实上无法完全证明其为客观批评。

◆赫施为代表的似乎唯理主义的批评理论,有转化为反理性的神秘主义的可能。

阐释学可以宽泛地定义为关于理解和解释“文本”(text)意义的理论或哲学。

这里所说的“文本”,可以一般地解释为一切以书面文字和口头语言表达的人类语义交往的形式。

而‘意义”是一个抽象而难以明确统一定义的概念,它体现了人与社会、人与自然、人与他人、入与自我的种种复杂交错的文化、历史关系和实践关系。

对“文本”意义解释的范围大致包括:对文本作者、文本的结构和意义、读者接受文本等的理解和说明。

阐释学的核心是“理解”问题,它通过作者、文本和读者的意义关系的研究,考察解释过程中整体与部分的关系,弄清历史传统对理解的影响,区分说与听以及写与读这两种对话模式,探讨作者心态对原文意义的涉入,阐明理解原文意义以及读者自我理解的关系。

阐释学不同于具体的注释学、训估学,它是从总体上对理解和说明文本问题进行综合的理论研究。

在当代社会,阐释学主要是作为社会科学的哲学、艺术和综合哲学、文化哲学及文学批判理论出现的,它通过解释文本而寻求意义,进而成为人类全部意识形态的一种哲学反思,成为一种解释世界本体的世界观。

接受美学解读一、接受美学的理论背景与发展概况接受美学的理论源于阐释学文论,兴起于60年代后期,在70年代达到高潮。

它是读者反应批评的一个流派和突出代表。

读者反应具体包括现象学意识批评、解释学批评、精神分析学的自我心理学派、结构主义、解构主义和接受理论。

萨特在《什么是文学?》中早就指出:“精神产品这个既是具体的又是想象出来的对象只有在作者和读者的联合努力之下才能出现。

只有为了别人,才有艺术;只有通过别人,才有艺术。

”接受美学理论的代表人物是德国康士坦茨大学的五位教授,姚斯和伊索尔是学派的创始人。

姚斯主要受伽达默尔阐释学的影响,主张文学接受的历史性,关注重建历史与美学统一的文学研究方法论。

伊索尔的理论基础是和思想资源是英伽登的现象学文学理论。

他主要致力于对文本结构内部的阅读反应作一般的现象学分析。

他认为姚斯的理论是一种“接受研究”,自己的理论是“反映研究”。

前者强调“历史学—社会学的方法”,后者则是“文本分析的方法”。

“只有把两种研究结合起来,接受美学才能成为一门完整的学科。

”美国的斯丹利·费希的“感受文体学”,是反应批评理论具有重要影响的代表理论之一。

他主张“把读者当作一种积极地起着中介作用的存在而予以充分重视,并因此把话语的‘心理效果’当作它的重心所在的分析方法”。

他认为意义的理解是阅读的结果,文学文本中的句子不提供作品的客观意义,文本的意义是读者阅读作品的经验和反应。

有人认为,这种理论虽然重视了读者的阅读活动,但容易把文本解读变成个人阅读经验的反映,容易导致解读的主观随意性。

美国的乔纳森·卡勒的反应批评理论则侧重于读者的潜在能力。

他认为,“文学作品具有结构和意义,其原因在于人们用一种特定的方式来阅读它,在于这种可能的特性,隐藏在对象自身之中,被运用于阅读活动中的叙述原则所现实化了。

”其含义是文本的结构和、意义和特性只是一种潜在的因素,读者只有按照一定的阅读原则和方式去解读,这种潜在的因素才能现实化和具体化。