心理动力理论(自己整理)ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:598.00 KB

- 文档页数:20

心理动力理论自己整理课件一、教学内容本节课的内容主要围绕心理动力理论进行讲解,具体包括教材第十章第一节“心理动力的概念与内涵”,详细内容涉及心理动力的定义、心理动力的作用、心理动力的来源以及心理动力的培养。

二、教学目标1. 让学生理解心理动力理论的基本概念和内涵,掌握心理动力的作用和来源。

2. 培养学生运用心理动力理论分析自己和他人的心理状态,提高自我管理和人际关系处理能力。

3. 激发学生对心理动力理论的兴趣,为后续学习心理学知识打下基础。

三、教学难点与重点教学难点:心理动力的作用和来源。

教学重点:心理动力的概念与内涵。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景引入,让学生思考心理动力的作用。

情景:小明在参加篮球比赛时,因为队友的鼓励而超常发挥,赢得了比赛。

提问:小明的超常发挥与心理动力有什么关系?2. 讲解:详细讲解心理动力的概念、作用、来源及培养方法。

3. 例题讲解:分析小明篮球比赛中心理动力的作用,讲解如何培养心理动力。

4. 随堂练习:让学生结合自身经历,分析自己曾在某个时刻受到的心理动力影响。

六、板书设计1. 心理动力理论1.1 心理动力的概念1.2 心理动力的作用1.3 心理动力的来源1.4 心理动力的培养七、作业设计1. 作业题目:结合本节课所学内容,分析自己在学习、生活中受到的心理动力影响。

(1)心理动力的概念:心理动力是指个体在心理过程中产生的推动力,促使个体朝着目标前进。

(2)心理动力的作用:①激发个体潜能;②提高个体积极性;③增强个体自信心。

(3)心理动力的来源:①内在动机;②外在激励;③社会支持。

(4)心理动力的培养:①树立目标;②积极心态;③增强自信;④学会激励自己。

2. 课后拓展:阅读心理学相关书籍,深入了解心理动力理论。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生对心理动力理论有了更深入的了解。

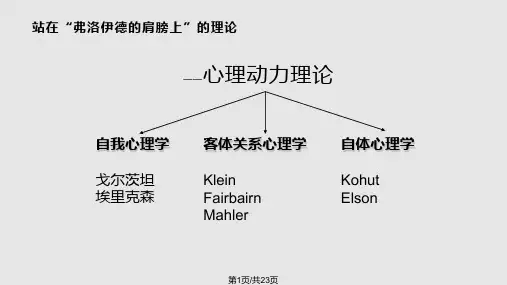

心理动力学理论课件一、教学内容本节课将深入探讨心理动力学理论,内容涉及《心理学导论》第十章“心理动力学派”的第三节“弗洛伊德心理分析理论”及第四节“荣格与分析心理学”,重点包括弗洛伊德的无意识理论、心理防御机制、性心理发展理论,以及荣格的个人潜意识与集体潜意识的概念。

二、教学目标1. 理解并掌握心理动力学理论的基本概念与核心观点。

2. 分析个体心理防御机制及其在日常生活中的应用。

3. 探讨心理动力学理论在实际案例中的应用。

三、教学难点与重点教学难点:心理动力学理论中的抽象概念与理论体系,如无意识、心理防御机制等。

教学重点:弗洛伊德与荣格的主要理论观点及其在现实生活中的应用。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、黑板、粉笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示一段涉及心理防御机制的日常生活短片,引发学生对心理动力学理论的兴趣。

2. 理论讲解:详细讲解弗洛伊德与荣格的心理动力学理论,结合PPT进行图文并茂的展示。

3. 例题讲解:以经典案例为例,引导学生运用心理动力学理论进行分析。

4. 随堂练习:让学生分组讨论,针对提供的案例,运用所学理论进行分析。

六、板书设计1. 心理动力学理论框架图。

2. 弗洛伊德与荣格的主要理论观点。

3. 案例分析步骤及要点。

七、作业设计1. 作业题目:分析一部电影或小说中的人物心理,运用心理动力学理论进行解读。

答案示例:电影:《霸王别姬》分析:主人公程蝶衣的心理防御机制主要体现在退行、理想化、否认等方面。

如程蝶衣在遭受现实打击时,常常通过回忆童年美好时光来逃避现实,这是退行的表现。

2. 作业题目:结合自身经历,谈谈心理动力学理论在人际交往中的应用。

答案示例:在人际交往中,了解对方的心理防御机制有助于更好地沟通。

例如,当对方出现否认、逃避等心理防御现象时,可以适当调整沟通策略,引导对方面对现实问题。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过理论讲解、案例分析和随堂练习,让学生对心理动力学理论有了更深入的了解。

心理动力理论自己整理课件一、教学内容二、教学目标1. 了解动机的基本概念,理解心理动力理论的基本原理。

2. 掌握心理动力的种类及其作用,能够分析实际生活中的心理动力现象。

3. 提高学生对心理动力理论在实际应用中的认识,培养学生的创新意识和实践能力。

三、教学难点与重点难点:心理动力理论的实际应用,如何将理论运用于解释生活中的现象。

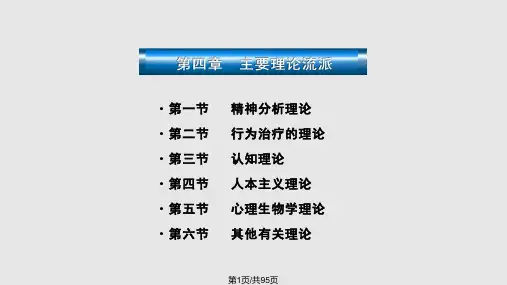

重点:动机的基本概念、心理动力的种类、心理动力理论的主要代表人物及其理论观点。

四、教具与学具准备1. 教师准备:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学生准备:笔记本、教材。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组实际生活中的案例,引导学生思考:是什么力量驱使人们去追求自己的目标?2. 新课导入:介绍动机的基本概念,引导学生了解心理动力理论。

3. 理论讲解:a. 心理动力的种类:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。

b. 心理动力理论的主要代表人物及其理论观点:马斯洛的需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论、麦克莱兰的成就动机理论等。

4. 实践案例分析:分析实际生活中的心理动力现象,让学生了解心理动力理论在实际应用中的作用。

5. 随堂练习:发放练习题,让学生运用心理动力理论分析生活中的案例。

七、作业设计案例:小王是一名高中生,他学习成绩优异,但在班级里的人际关系较差。

最近,他突然开始积极参加班级活动,努力改善与同学的关系。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实际案例导入,让学生了解心理动力理论的基本原理,但在课堂实践中,部分学生对理论的理解仍存在困难。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后阅读相关心理学书籍,深入了解心理动力理论在其他领域的应用,提高自己的理论素养。

3. 课后实践:要求学生观察生活中的心理动力现象,尝试运用所学理论进行解释,并将观察结果在下一节课上进行分享。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的区分。

2. 实践案例分析的教学方法。

3. 作业设计中的案例分析与答案深度。