《法经》与《十二铜表法》之比较研究

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:9

比较教学法在中国法制史教学中的运用法制史教学运用比较方式,可帮助学生明白不同法律制度之间或同一法律制度在不同时空下的共同点和不同点,让学生在分析历史现象时能从整体上考虑问题,理清法律制度发展的线索,从而更好地理解现代法治状况。

在中国法制史教学中,根据划分标准不同而有不同的比较方式,常见的比较方式主要由以下几种:1 纵向比较与横向比较纵向比较纵向比较是指对我国不同历史时期、不同历史阶段、不同发展层次的相同或相似法律现象或制度进行比较。

纵向比较不仅能从相对稳定状态来研究法律现象,而且还能从发展变化状态来研究法律现象。

①不同朝代法制比较。

如,从春秋到清末,我国经历了无数次变法运动。

在讲解清末变法运动时,引入商鞅变法相关知识:商鞅变法对秦国法制进行改革,是战国以来各诸侯国变法运动中最彻底和最成功的一次,对秦国旧传统、旧法律造成了巨大冲击,商鞅变法后,秦一跃成为经济、军事强国,为后来灭六国统一中国奠定了坚实基础。

然后讲解清末变法运动相关内容,接着对它们加以比较,并归纳总结:商鞅变法为后来秦朝统一的封建法制的建立奠定了基础,这一法制通过继承发展到唐朝正式确立中华法系;清末变法运动部门法的制定与划分取代了封建“诸法合体”的模式,其后果是导致中华法系母法解体,中国法律出现了传统与现代的割裂,中国法制建设从此走向全盘西化的道路。

学生通过对两次变法运动的比较学习,能深刻理解它们的共同点和差异性。

古今法制比较。

中国法制史以古代法制为研究对象,通过总结历史上法制建设成败的经验教训,为现实的法制建设服务。

例如,古代妇女承担着很重的家庭责任,妇女入监,可能会使老人无人赡养,孩子无人抚养。

汉代为此对某些女性犯人实施专门的“女徒顾山”方法,让妇女回家,可以每月出钱三百雇人服役,这一制度有利于维护家庭稳定和社会和谐,而且家人的互相关怀鼓励也有利于妇女本人的改造。

当今社会,由于女性犯人入监致使老弱病残无人照顾的现象越来越突出,我国现行法律对此并没有相应的完善的配套措施,导致发生很多现实悲剧。

《法经》与《十二铜表法》之比较内容提要:作为东西方古代最重要的法典,《法经》与《十二铜表法》对各自所属的中华法系和罗马法系的产生和发展有着极其重要的影响。

《法经》不仅是中国成文法典的滥觞,也是中国封建刑法学体系的基础,而《十二铜表法》更是被古罗马著名历史学家李维称为“一切公法和私法的渊源”①本文试把《法经》与《十二铜表法》的同异进行比较,从而加深对东西方法律不同特点的了解,借鉴外国法律,挖掘我国法律的“本土资源”。

关键词:法经十二铜表法中华法系罗马法系一、产生的时代及各自的地位作为古代国家的重要法典,历史巧合的让《法经》与《十二铜表法》在同一个时代产生,并且赋予了它们相同的历史使命,即开两大法系成文立法之先河,并为两大法系的法学体系打下基础从产生的时代来看,《法经》与《十二铜表法》都产生于公元前5世纪。

《法经》是李悝为魏文侯师时编纂的,从李悝的生卒年月(公元前455年至公元前395年)可以推定《法经》诞生于公元前5世纪下半叶。

而《十二铜表法》,作为古罗马共和时代制定的第一部成文法典是于公元前450年制定完毕,在公元前449年公布的。

两者的地位也十分的近似,它们分别被认为是中华法系及罗马法系的起源和基础。

《法经》被公认为是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典,它的内容思想在其后的诸部封建法典中得到继承。

在李悝之后,法家另一代表人物商鞅对《法经》采取全盘接受的态度。

此后的《魏律》、《晋律》乃至《唐律疏议》虽然篇目增加,体例更加规范,但是始终是在由《法经》奠定了的基础上发展,可以说它们都是一脉相承的。

《十二铜表法》作为古罗马的第一部成文法典,被认为是罗马法系法律制度和西方近代资本主义立法的基础。

自《十二铜表法》始,罗马开始不断地编纂成文法典,以适应高度发展的商品经济及日趋复杂的社会关系,直至公元6世纪《国法大全》的问世,使罗马法成为“以私有制为基础的法律的最完备形式”。

二、产生的背景、渊源《法经》与《十二铜表法》虽处于同一时代,但由于两者所处国家的历史、经济、文化等方面的不同,因此也在背景、渊源上呈现出巨大的差异。

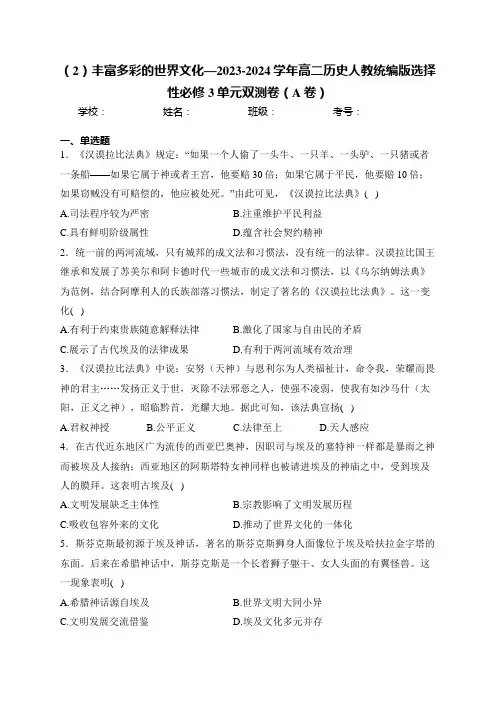

(2)丰富多彩的世界文化—2023-2024学年高二历史人教统编版选择性必修3单元双测卷(A卷)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.《汉谟拉比法典》规定:“如果一个人偷了一头牛、一只羊、一头驴、一只猪或者一条船——如果它属于神或者王宫,他要赔30倍;如果它属于平民,他要赔10倍;如果窃贼没有可赔偿的,他应被处死。

”由此可见,《汉谟拉比法典》( )A.司法程序较为严密B.注重维护平民利益C.具有鲜明阶级属性D.蕴含社会契约精神2.统一前的两河流域,只有城邦的成文法和习惯法,没有统一的法律。

汉谟拉比国王继承和发展了苏美尔和阿卡德时代一些城市的成文法和习惯法,以《乌尔纳姆法典》为范例,结合阿摩利人的氏族部落习惯法,制定了著名的《汉谟拉比法典》。

这一变化( )A.有利于约束贵族随意解释法律B.激化了国家与自由民的矛盾C.展示了古代埃及的法律成果D.有利于两河流域有效治理3.《汉谟拉比法典》中说:安努(天神)与恩利尔为人类福祉计,命令我,荣耀而畏神的君主……发扬正义于世,灭除不法邪恶之人,使强不凌弱,使我有如沙马什(太阳,正义之神),昭临黔首,光耀大地。

据此可知,该法典宣扬( )A.君权神授B.公平正义C.法律至上D.天人感应4.在古代近东地区广为流传的西亚巴奥神,因职司与埃及的塞特神一样都是暴雨之神而被埃及人接纳;西亚地区的阿斯塔特女神同样也被请进埃及的神庙之中,受到埃及人的膜拜。

这表明古埃及( )A.文明发展缺乏主体性B.宗教影响了文明发展历程C.吸收包容外来的文化D.推动了世界文化的一体化5.斯芬克斯最初源于埃及神话,著名的斯芬克斯狮身人面像位于埃及哈扶拉金字塔的东面。

后来在希腊神话中,斯芬克斯是一个长着狮子躯干、女人头面的有翼怪兽。

这一现象表明( )A.希腊神话源自埃及B.世界文明大同小异C.文明发展交流借鉴D.埃及文化多元并存6.中世纪的阿拉伯人在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。

《十二铜表法》一、《十二铜表法》概述《十二铜表法》的原文由于公元前390年高卢族对罗马的入侵时的毁坏而散佚,现在我们只能从古代著作中略见其梗概。

《十二铜表法》包括第一表,传唤;第二表,审判;第三表,求偿;第四表,家父权;第五表,继承及监护;第六表,所有权及占有;第七表,房屋及土地;第八表,私犯;第九表,公法;第十表,宗教法;第十一表为前五表之补充;第十二表为后五表之补充。

由篇目可见,《十二铜表法》内容广泛,包括民法、刑法和诉讼程序,基本上是习惯法的汇编。

在结构和内容上存在着诸法合体,私法为主,程序法先于实体法的特点。

二、《十二铜表法》内容节选第一表传唤一、原告传被告出庭,如被告拒绝,原告可邀请第三者作证,扭押同行。

二、如被告托辞不去或企图逃避,原告有权拘捕之。

三、如被告因疾病或年老不能出庭,原告应提供交通工具,但除自愿外不必用有篷盖的车辆。

第二表审理二、审理之日,如遇承审员、仲裁员或诉讼当事人患重病,或者审判涉及外国人……,则应延期审讯。

三、凡需要人证的,应在证人的门前高声呼唤,通知他在第三个集市日,到庭作证。

第三表执行一、对于自己承认或经判决的债务,有三十日的法定宽限期。

二、期满,债务人不还债的,债权人得拘捕之,押其到长官前,申请执行。

三、此时如债务人仍不清偿,又无人为其担保,则债权人得将其押至家中拘留,系以皮带或脚镣拴住,但(镣铐)重量最多为十五磅,愿减轻者听便。

四、债务人在拘禁期间,得自备伙食,如无力自备,则债权人应每日供给谷物粉一磅,愿多给者听便。

五、债权人得拘禁债务人六十日。

在此期内,债务人仍可谋求和解;如不获和解,则债权人应连续在三个集市日将债务人牵至广场,并高声宣布所判定的金额。

六、在第三次牵债务人至广场后,如仍无人代为清偿或保证,债权人得将债务人卖于台伯河外的外国或杀死之。

七、如债权人有数人时,得分割债务人的肢体进行分配,纵未按债额比例切块,亦不以为罪。

第六表所有权和占有一、凡依"现金借贷"或"要式买卖”的方式缔结契约的,其所用的语言即为当事人的法律。

论先秦《法经》对后世封建立法的影响摘要:她之国相李恒作为战国初期法家代表人物之,汇编《法经》六篇,使其成为我国历史上第一部比较完整的法典,它的颁行标明了中华法系的策始,它是封建成文法典的滥觞,对后世封建立法产生了深远而广泛的影响。

关键词:《法经》;成文法典;影响;体例;法律思想1、先秦《法经》制定的历史背景中国的奴隶社会,历经夏、商、周三个朝代。

据史书记载:“夏有乱政,而作禺刑;商有乱政,而作汤刑;周有乱政,而作九刑”。

[1]周穆王统治时期又命吕侯制定《呂刑》。

上述《禹刑》、《汤刑》、《九刑》、《吕刑》,一脉相承,这说明中国古代的法典早在五千年以前就已经出现。

但是,按照惯例,奴隶社会的法典秉承“刑不可知,则威不可测”[2]的一贯做法,所谓“民知有辟,则不忌于上”,“民知争端矣,将弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之",[3]奴隶社会这些法典都无一例外以秘密状态和习惯法的形式出现。

春秋末期,随着新兴地主阶级经济的崛起,奴隶主贵族垄断法律的特权受到强烈的挑战,与其说是一个“法治取代礼治的独立时代”[4]毋宁说是一个法治于礼治因袭相承,而又企图独立发展的时代。

“法治”则成为他们推崇的治国方略。

[5]新兴地主阶级主张“法者,编著之图籍,设之于官府,而布之于百姓者也“[6],我国法律的成文化运动开始勃兴。

2、先秦《法经》的体系结构和主要内容先秦《法经》是后世成文法典的滥觞,是后世封建刑法学体系的基础,后世封建法典的体系和内容都以其为基础。

2.1先秦《法经》的法典体例从先秦经秦汉到曹魏,是中国法制发展史上的第一个阶段。

律由原可不断增减的开放性体系,变成大致固定和封闭的体系。

《晋书·刑法志》:“旧律因秦《法经》,就增三篇,而《具律》不移,因在第六。

”[7]从法典结构看,《法经》以严惩盗贼罪为核心,首次创立了成文法典的篇章体例结构,对后世各代的法典编纂与立法技术产生了深远的影响。

“至此,法家思想才初步形成体系,法家才成为一个学派。

《汉穆拉比法典》是古巴比伦王国第六代国王汉穆拉比于公元前1792 至1750 年制定并颁布的,是古代东方奴隶制国家的法典,也是世界古代著名的法典,在世界法律史上具有重要意义。

《十二铜表法》是古罗马共和时代前期的法典,公元前450 至449 年制定的。

因法典全文刻在铜板上,共十二表,故名。

它是罗马第一部成文法典,成为“罗马法”的渊源之一。

《十二铜表法》也是世界“古代法”中最著名的法典之一。

在世界法律史上占有重要地位。

古巴比伦与古罗马是世界著名的文明古国。

古巴比伦的奴隶制社会是典型的古代东方专制型的奴隶制国家,古罗马的奴隶制社会是西方世界古典型的奴隶制民主制国家。

古巴比伦与古罗马在政治、经济都有各自的特色,彼此有较大的不同。

因此,做为上层建筑的法律文化也有差异与殊相。

鉴于《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》对后来世界的法律文化有较大的影响,例如《汉穆拉比法典》对后来的《赫梯法典》、《亚述法典》、波斯的成文法及希伯来法都有影响。

《十二铜表法》对“罗马法”及后来形成的“大陆法系”都有影响。

因此,比较《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》对认识东西方法律文化的特点有一定的意义,从而对加强法制建设可资借鉴。

古巴比伦尽管比古罗马早一千多年,可是两者同处于奴隶制历史阶段。

《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》不仅作为奴隶社会的法律制度而存在,而且在法律文化上也是属于初始时期,基本上都是从习惯法过渡到成文法阶段。

因此《, 汉穆拉比法典》与《十二铜表法》具有若干本质性的共性特点。

第一,具有宗教性质。

古巴比伦王国建于公元前1894 年,当时土地私有制有进一步发展,历经几代国王的努力,到汉穆拉比王时代,经过35 年的征战,终于统一了两河流域,发展了奴隶制。

但是氏族公社残余仍存在。

因此,古巴比伦人在观念形态上,原始宗教思想还相当浓厚。

法律文化是社会现实的集中且规范化反映。

所以《, 汉穆拉比法典》无论内容或形式 ,都表露出原始宗教的思想,具有宗教性质。

《十二铜表法》术语表达:《十二铜表法》:古罗马第一部成文法。

罗马最初无成文法,贵族依其所具有的解释习惯法的权力加害平民,对此平民要求建立成文法,因法律条文刻在12个铜表上。

故名。

该法典基本上是习惯法的汇编,其实质是代表奴隶主阶级的利益,但一定程度上限制了贵族在司法上的专横。

考情分析:《十二铜表法》作为西方法学起源,在西方法学史上具有重要地位。

这就影响了《十二铜表法》作为一个核心考点,《十二铜表法》的原始内容因罗马人与高卢人战败,导致《十二铜表法》流失(通俗来说,就是找不到了),现在流传的是文艺复兴后的复原,因此内容存在一定争议。

高考考题注重史料的真实性,因此《十二铜表法》的内容不作为考点,一般考察《十二铜表法》产生的背景、特点、影响及学者对它的评价,由于中西文化差异学生解读《十二铜表法》的材料时,容易走到误区,应引起重视。

老版教材只强调《十二铜表法》,忽视同时期我国《法经》的作用,以后两者的对比可能是今后命题的新趋势学者观点:陈炯:有的论著把《十二表法》称为《十二铜表法》。

这是罗马历史学家季维的意见。

率维认为刻十二表的十二块板子是铜的,所以叫:.《十二铜表法》。

但《査士丁尼学说汇编》记载罗马法学家S,產坡纽斯的意见育十二块板子是象牙的。

《查士丁尼学说汇编》是公元六世纪三十年代由司法大臣特里波尼安组成的十人法律弟纂委员会集体编纂的,成更具有权威性,因此,还是称《十二表法》较为合适。

(关于《十二铜表法》名称的争议)周相:《十二表法》是以习惯法为主而制定的成文法典,同时,也是平民对贵族斗争胜利的成果。

罗马当时的政治制度虽巳由王政改为共和,但仍是贵族专政。

法律一主要是不成文的习惯法一的执掌,全为贵族的祭司团所垄断,遇有讼争,贵族的司法人员徇情枉法,平民遭受欺凌,加以高利贷盛行,其利率碧无限制,债务奴役制迫使平民处于难于生存的境地。

公元前五世纪中叶,平民发起成文法运动,企图用制定的法律明文来限制贵族的专横与压迫。

《汉穆拉比法典》是古巴比伦王国第六代国王汉穆拉比于公元前1792 至1750 年制定并颁布的,是古代东方奴隶制国家的法典,也是世界古代着名的法典,在世界法律史上具有重要意义。

《十二铜表法》是古罗马共和时代前期的法典,公元前450 至449 年制定的。

因法典全文刻在铜板上,共十二表,故名。

它是罗马第一部成文法典,成为“罗马法”的渊源之一。

《十二铜表法》也是世界“古代法”中最着名的法典之一。

在世界法律史上占有重要地位。

古巴比伦与古罗马是世界着名的文明古国。

古巴比伦的奴隶制社会是典型的古代东方专制型的奴隶制国家,古罗马的奴隶制社会是西方世界古典型的奴隶制民主制国家。

古巴比伦与古罗马在政治、经济都有各自的特色,彼此有较大的不同。

因此,做为上层建筑的法律文化也有差异与殊相。

鉴于《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》对后来世界的法律文化有较大的影响,例如《汉穆拉比法典》对后来的《赫梯法典》、《亚述法典》、波斯的成文法及希伯来法都有影响。

《十二铜表法》对“罗马法”及后来形成的“大陆法系”都有影响。

因此,比较《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》对认识东西方法律文化的特点有一定的意义,从而对加强法制建设可资借鉴。

古巴比伦尽管比古罗马早一千多年,可是两者同处于奴隶制历史阶段。

《汉穆拉比法典》与《十二铜表法》不仅作为奴隶社会的法律制度而存在,而且在法律文化上也是属于初始时期,基本上都是从习惯法过渡到成文法阶段。

因此《, 汉穆拉比法典》与《十二铜表法》具有若干本质性的共性特点。

第一,具有宗教性质。

古巴比伦王国建于公元前1894 年,当时土地私有制有进一步发展,历经几代国王的努力,到汉穆拉比王时代,经过35 年的征战,终于统一了两河流域,发展了奴隶制。

但是氏族公社残余仍存在。

因此,古巴比伦人在观念形态上,原始宗教思想还相当浓厚。

法律文化是社会现实的集中且规范化反映。

所以《, 汉穆拉比法典》无论内容或形式,都表露出原始宗教的思想,具有宗教性质。

《摩奴法典》与《十二表法》主要内容之比较《摩奴法典》和《十二表法》均为当时本国已有法律资料搜集整理编纂而成,并以成文典籍的形式系统地表现出来的法,两者都是当时法律代表之作,本文从两部法典的所有权、债法、刑法来比较,以更清晰的了解两者之间的异同。

一、所有权之比较古代印度以土地国有制为基本制度,国王是梵天为了保存万有“才从天王、风神、阎摩、太阳神、火神、水神、月神和财神等的本体中,取永久的粒子”创造而成的,因此他原则上是全国土地的最高所有者,凡占有土地者皆得向国王政府缴纳赋税。

土地占有的主要形式是村社制。

村社中的耕地一般分给各家使用,而牧场、森林、水渠等则由村社社员共同占有使用。

在土地国有的大前提下,土地买卖和土地私有已经出现,但受到许多限制。

私人的财物所有权受法律保护。

偷盗小到井绳,大到珍宝和牲畜等各类物品,皆会受到数额不等的罚款或断肢等体刑。

高等种姓和低等种姓所享有的财产权是有分别的。

婆罗门被认为是“万物之主”。

但是,首陀罗除了维持生计的生活资料外,没有权利拥有其他财产。

而《十二表法》利用法律条文规定出对私人所有权的保护。

例如第七表第八条B规定“假如流经公共土地的溪水涧或道使私人领地遭受损失,则私人领地的所有者可根据十二铜表法提出赔偿损失的起诉”;第八表第八条B规定“不得把别人的收成向自己的田地勾引”等等。

这些规定更为后世所引用。

二、债法之比较在古代印度,契约关系较为简单,种类较少,仅有买卖、寄存、借贷、劳务等几种,每种契约的权利义务关系并不十分明晰详尽,而且比较注重形式。

但当时已经注意到契约的法律效果,即为了保证契约的严肃性,法律对契约的成立规定了一些前提条件。

如“凡罪人、狂人、病人、完全不能独立的人、小儿、老人、成人或无权订立契约的人所订立的任何契约,完全无效”;“一个人为做某事而订立的契约,如果有悖于规定的法律和古来的习惯,虽证据确凿,仍属无效”;“法官在抵押、出卖、赠与、接受中发现欺诈情况,以及无论在何处发现欺骗情况,应该选不该事务无效”等。

中国人一谈到法就认为是管制就会想到严刑就会想到法家。

这是历史上某些人长期妖魔化的结果。

首先他们不知道法这东西到底是什么用的,来源。

我根据看的资料和一些古书为依据写了这篇论文。

这个文我在大秦帝国贴吧也发过。

我也发现论坛,很多人根本不了解法的本质,甚至连法家三派的区别有什么区别,商鞅为什么变法成功也不清楚。

我在这里发一下,让大家真正了解法到底是统治工具,还是保障人民利益。

一,法的起源。

法的作用。

其一、法家不是“法”的创造者从史料记载蚩尤创立刑法以来,到轩辕黄帝时继续发展的《理法》,然后经过自夏商周不断发展开始到秦秋战国,“法”有了一定的系统化!而当时的“法”是什么?只是权贵、君主用来管理平民与奴隶的工具,那时候的“法”是不涉及到贵族阶级的,所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”就是如此而来。

那贵族与君王是不是可以肆意妄为了?其实就是如此,在那个等级森严的体系下,大贵族杀小贵族不需要理由,君王杀任何人都不需要理由。

那有人会问了,这还不造反啊?刚才说的是理论上可以如此,但实际过程中,贵族与君王还是有所顾忌,他们怕什么呢?怕“天”!古代人对“天”是崇拜的,天子是上天的“儿子”,所以有一个隐形的“天”在监督着权贵与君王,他们在行为上有所收敛。

这也是墨子的“明鬼”论,如果不做善事,上天会惩罚你!而“无法无天”这个词就是形容连天的意志都敢违背的人。

从中我们看出了,以前的“法”是一种不平等的法。

而且之前的法全部是重刑轻法。

有刑罚而无法。

在子产铸刑期鼎之一事件之前,甚至不对百姓公开。

就是无成文法。

如上面所说春秋的时候,贵族杀老百姓也不需要法,何必要在大动干戈制定个法?只要一句话就可以了。

国君和贵族之间也是如此。

大贵族与小贵族之间也是如此。

其二法治建设发展过程:和法的作用公元前536年,这对中国是一个划时代的标志。

在这一年郑国相国子产制定了刑法。

并把它刻在青铜大鼎上公开,史称铸刑鼎。

子产铸刑鼎这一个事,孔子等贵族极力反对,说“如此一来,还有什么尊卑贵贱,没有尊卑贵贱,还怎么立家立国。

法经是谁撰写的?法经主要内容是什么?法经是谁撰写的?法经是中国历史上第一部比较系统的成文法典(2011年及其之前的《国家司法考试辅导用书》表述为“《法经》是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典”,2012年起删去“封建”二字)。

《法经》成为以后历代法典的蓝本,它的制定者是战国时期著名的改革家李悝。

他在魏国魏文侯的支持下进行变法,推行新政。

其中之一就是制定了《法经》。

这是我国第一部有系统的封建地主阶级法典。

《法经》共分六篇三个组成部分,即盗、贼、网(或囚)、捕、杂、具。

前四篇为“正律”,主要内容是治“盗”“贼”。

《盗》法是保护封建私有财产的法规;《贼》法是防止叛逆、杀伤,保护人身安全和维护封建社会秩序的法规。

《囚》是关于审判,断狱的法律;《捕》是关于追捕犯罪的法律;《杂》是有关处罚狡诈,越城,赌博,贪污,淫乱等行为的法律.《具》是一篇关于定罪量刑中从轻从重等法律原则的规定,相当于近代法律的总则部分,规定定罪量刑的原则。

法经的时代背景:从产生的时代来看,《法经》与《十二铜表法》都产生于公元前5世纪。

《法经》是李悝为魏文侯师时编纂的,从李悝的生卒年月(公元前455年至公元前395年)可以推定《法经》诞生于公元前5世纪下半叶。

而《十二铜表法》,是于公元前450年制定完毕,在公元前449年公布的。

《法经》与《十二铜表法》虽处于同一时代,但由于两者所处国家的历史、经济、文化等方面的不同,因此也在背景、渊源上呈现出巨大的差异。

《法经》产生于战国初期,正是中国由奴隶制社会向封建制社会转型时期,可以认定《法经》及《法经》所代表的法律文化是建立在新兴的封建的自然经济基础上的,其内容是受封建的自然经济关系所制约的。

法经的主要内容:《法经》的内容有六篇,即《盗法》、《贼法》、《网(囚)法》、《捕法》、《杂法》、《具法》。

李悝的《法经》以《盗法》、《贼法》为首,是他认为”王者之政莫急于盗贼,故其律始于《盗》、《贼》。

”“盗”是指窃取财货,”贼”是指对人身的侵犯,也包括犯上作乱。

《十二铜表法》论述15法专张强一、产生的时代及其背景《十二铜表法》产生于公元前454年罗马早期共和国时期,基于其优越的地理位置,罗马共和国迅速发展,不断向亚、非、欧三大洲进行扩张,频繁的对外经济贸易往来,使其形成了高度发达的奴隶制商品经济。

《十二铜表法》以及罗马法系正是建立在这一基础上的。

马克思主义经典作家对其有这样的评价:罗马法是“简单的商品生产即资本主义前的商品生产的最完善的法。

”也是纯粹私有制占统治地位的社会的生活条件和冲突的十分经典性的法律表现。

在此背景下,平民和贵族之间的矛盾不断激化,成为当时社会的主要矛盾。

《十二铜表法》正是这一矛盾的产物。

公元前454年,罗马元老院被迫承认人民大会制定法典的决议,设置法典编纂委员10人,并派人赴希腊考察法制,至公元前451年制定法律十表,第二年又补充二表。

这就是著名的《十二表法》。

因各表系由青铜铸成,故习惯上称作《十二铜表法》。

二、实质及其历史地位《十二铜表法》作为古罗马第一部成文法典,被誉为罗马法系的起源和基础,被认为是罗马法律制度和西方近代资本主义立法的基础。

《十二铜表法》包括债务法、继承法、婚姻法以及诉讼程序等各个方面,基本上是罗马人传统习惯法的汇编,表现出维护贵族和富裕平民利益的倾向。

《十二铜表法》体现出古代罗马人的法治精神和奴隶制国家的本质特点。

其在本质上维护的仍然是奴隶主贵族的利益。

虽然在一定程度上维护了平民的利益,但是占人口大多数的奴隶的利益并没有得到维护。

但是,《十二铜表法》作为古罗马第一部成文法典,它对奴隶主私有制、家长制、继承、债务和刑法等方面都作了规定,限制了贵族法官随心所欲地解释法律的权力。

限制了贵族的特权,打破其对法律垄断,一定程度上保护了平民的利益,是平民的胜利。

三、立法倾向及法制观由于古罗马发达的奴隶制商品经济,因此在立法上也呈现出重商主义的倾向,民事法律及诉讼法相对发达。

在《十二铜表法》中传唤、求偿、所有权及占有等内容都为了使私人之间的商品生产及交换更加的方便、快捷和安全。

简论《十二铜表法》在世界各国法律体系的发展中,其法律渊源总是由习惯法向着成文法的方向演变的。

在公元前8世纪至6世纪古罗马的“王政时期”,其仍旧以大量的“习惯法”作为其社会法律规范的渊源。

在这以习惯法作为法律渊源的法律体系的时期中,古罗马的习惯法主要被贵族阶级以及宗教所垄断,法律处于一种不可知、不可晓的秘密状态。

法律的解释权完全被垄断在了宗教贵族阶级手中,并且被运用于偏袒贵族、欺压平民等激起社会矛盾的活动中,法官们利用平民对于法律的无知而任意枉法裁判。

这种状态一直持续到了罗马共和国时期,并且由于社会矛盾的不断激化,平民们开始要求将法律予以成文化并公之于众。

在公元450年,随着罗马平民与贵族长达8年的争斗逐渐胜利,在双方的协议下,《十二铜表法》就此诞生了。

《十二铜表法》的制定颁行是罗马法律史上具有里程碑意义的重大事件,其标志着罗马法从习惯法发展到了成文法时代。

,《十二铜表法》作为罗马法进入成文法时代的标志,其内容体系也是可考量的。

《十二铜表法》顾名思义指的是雕刻在十二块铜板上的法律。

其内容绝大多数是早期罗马习惯法的汇编,应当说是比较切合当时社会发展的需要。

,十二铜表法的内容分为12方面:传唤、审理、执行、家长权、继承和监护、所有权和占有、土地和房屋、私犯、公法、宗教法、前五章的补充和后五表的补充等。

从体系上看,十二铜表法囊括的罗马社会人民生活所需要的方面,作为成文法运动的标志来说,这一点也是值得肯定的。

从具体内容上看,十二铜表法突出体现了平民与贵族阶级斗争的胜利结晶。

《十二铜表法》的内容是大多数早期罗马习惯法的汇编,因此其具有了以下明显的特点:(一)内容广泛,诸法混同。

其内容上囊括了公法和私法、宗教与世俗法、实体法和程序法。

和现代法律体系比起来说明了罗马的立法技术尚处于初期的发展阶段。

(二)十二铜表法表现了其严格的形式主义色彩。

十二铜表法中规定了各种程序以补足实体法的不足以及司法的公信力。

(三)十二铜表法的规定较为单一、守成,并没有考虑司法实际情形,只是硬性的规定了某些实体条件。

《法经》与《十二铜表法》之比较研究作为东西方古代最重要的法典,《法经》与《十二铜表法》对各自所属的中华法系和罗马法系的产生和发展有着极其重要的影响。

《法经》不仅是中国成文法典的滥觞,也是中国封建刑法学体系的基础。

而《十二铜表法》更是被古罗马著名历史学家李维称为“一切公法和私法的渊源”()。

就《法经》与《十二铜表法》的同异进行系统地分析比较,对于我们了解东西方法律的不同特点,借鉴外国法律,挖掘我国法律的“本土资源”,加强社会主义法治建设,大有裨益。

一1.《法经》的形成、结构及基本内容根据现有文献,最早提到《法经》的史料是由《晋书•;刑法志》记录下来的三国时期陈群、刘劭等人撰写的《魏律•;序》,其中有这样的话“旧律因秦《法经》,就增三篇,而《具律》不移,因在第六。

”《晋书•;刑法志》对《法经》有更加确切的说明:“是时(指魏明帝制定魏新律之前)承用秦汉旧律,其文起自魏文侯师李悝,悝撰次诸国法,著《法经》。

”()随后《唐律疏议》中也有比较详细的叙述:“魏文侯师于李悝,集诸国法典,造《法经》六篇。

”《唐六典》注中也有类似的论述。

至明末,董说在其编著的《七国考》的《魏刑法》一篇中,引用了东汉桓谭《新论》中关于《法经》的一段论述,对《法经》作了更加详细的阐述()。

自此之后,战国时代魏文侯师李悝著《法经》,便被大多数学者认可。

但是,对于《法经》是否存在及有关《法经》材料的真伪,始终有学者有疑义,认为李悝著《法经》,战国时代的法家著作及《史记》、《汉书》中都未提及,而且董说在《七国考》中所引的桓谭《新论》在南宋时就已散佚。

因此怀疑《法经》是后人的伪作。

对此,我国的一些学者,发表了一系列的文章系统的论证了《法经》的真实存在。

其中何勤华教授的观点颇具代表性,他在总结以往学者研究成果的基础上提出:“对于流传下来的文献史料,只要没有明确的证据证明其是伪造的,一般都应认可其真实性。

作者: 于语和;董跃

作者机构: 天津大学社科学院,天津

出版物刊名: 南开学报:哲学社会科学版

页码: 90-96页

主题词: <<法经>>;<<十二铜表法>>;比较研究;法治精神

摘要:《法经》和《十二铜表法》分别被认为是中华法系和罗马法系的起源和基础。

两者产生于大致相同的年代,都具有古代法律文化的一般性特征。

又因各自背景、渊源不同,在立法倾向、对待礼法关系的态度及蕴含的法治精神上存在着明显差异。

通过对两者的比较可以发现,中国法律文化和西方法律文化,早在《法经》和《十二铜表法》时代就已经埋下分歧的种子,走上了不同的发展道路。

《法经》与《十二铜表法》之比较研究作为东西方古代最重要的法典,《法经》与《十二铜表法》对各自所属的中华法系和罗马法系的产生和发展有着极其重要的影响。

《法经》不仅是中国成文法典的滥觞,也是中国封建刑法学体系的基础。

而《十二铜表法》更是被古罗马著名历史学家李维称为“一切公法和私法的渊源”()。

就《法经》与《十二铜表法》的同异进行系统地分析比较,对于我们了解东西方法律的不同特点,借鉴外国法律,挖掘我国法律的“本土资源”,加强社会主义法治建设,大有裨益。

一1.《法经》的形成、结构及基本内容根据现有文献,最早提到《法经》的史料是由《晋书•;刑法志》记录下来的三国时期陈群、刘劭等人撰写的《魏律•;序》,其中有这样的话“旧律因秦《法经》,就增三篇,而《具律》不移,因在第六。

”《晋书•;刑法志》对《法经》有更加确切的说明:“是时(指魏明帝制定魏新律之前)承用秦汉旧律,其文起自魏文侯师李悝,悝撰次诸国法,著《法经》。

”()随后《唐律疏议》中也有比较详细的叙述:“魏文侯师于李悝,集诸国法典,造《法经》六篇。

”《唐六典》注中也有类似的论述。

至明末,董说在其编著的《七国考》的《魏刑法》一篇中,引用了东汉桓谭《新论》中关于《法经》的一段论述,对《法经》作了更加详细的阐述()。

自此之后,战国时代魏文侯师李悝著《法经》,便被大多数学者认可。

但是,对于《法经》是否存在及有关《法经》材料的真伪,始终有学者有疑义,认为李悝著《法经》,战国时代的法家著作及《史记》、《汉书》中都未提及,而且董说在《七国考》中所引的桓谭《新论》在南宋时就已散佚。

因此怀疑《法经》是后人的伪作。

对此,我国的一些学者,发表了一系列的文章系统的论证了《法经》的真实存在。

其中何勤华教授的观点颇具代表性,他在总结以往学者研究成果的基础上提出:“对于流传下来的文献史料,只要没有明确的证据证明其是伪造的,一般都应认可其真实性。

对《法经》亦应如此。

”()笔者对此持赞同观点。

由于古代典籍对《法经》大多数是转述式或概括式的只言片语,因此今人已无法得窥《法经》的全貌。

不过从这些材料中,我们还是能了解《法经》的大体结构和基本内容的。

从董说的引文来看,《法经》分为“正律”、“杂律”和“具律”三部分。

其中“正律”又含“盗”、“贼”、“囚”、“捕”四篇。

()由于李悝认为“王者之政,莫急于盗贼”,(卷三十《刑法志》)故《法经》始于《盗》、《贼》。

“盗”主要指对私有财产的侵犯:“贼”主要是指对人身的侵犯。

《囚》、《捕》相当于唐律中的《断狱律》、《捕亡律》,主要是一些关于刑事诉讼程度的规定。

《杂律》主要内容是维护封建的等级制度和统治秩序;《具律》则是根据具体情节有关加重或减轻刑罚的规定(《法学》)。

总的来看,《法经》是一部诸法合体而以刑为主的刑法和刑事诉讼法法典。

2.《十二铜表法》的形成、结构及基本内容一般认为,《十二铜表法》是在古罗马的共和时代制定的罗马第一部成文法典。

公元三世纪以前,罗马奴隶制尚处于早期阶段,当时占统治地位的贵族不仅拥有大量土地和奴隶,而且奴役广大平民。

由于平民拥有一定的财富,同时担负兵役,掌握一些武装,因此形成了一股足以和贵族相抗衡的力量,于是平民与贵族的斗争很激烈。

当时罗马实行的是习惯法,立法权和司法权力基本上由贵族垄断,而且司法解释权也在贵族法官手中。

因此平民要求制定成文法,提高平民政治经济地位的呼声愈来愈高,并以三次“撒离运动”向贵族施压()。

终于在公元前454年,元老院被迫承认人民大会制定法典的决议,设置由贵族及平民各五人组成的十人法典编纂委员会,赴希腊考察法制,主要是梭伦立法,而后于公元前451年制定法律十表,次年,又制定两表。

因各表系由青铜铸成,故习惯上称《十二铜表法》。

《十二铜表法》的原文由于公元前0年高卢族对罗马的入侵时的毁坏而散佚,现在我们只能从古代著作中略见其梗概。

《十二铜表法》包括第一表,传唤;第二表,审判;第三表,求偿;第四表,家父权;第五表,继承及监护;第六表,所有权及占有;第七表,房屋及土地;第八表,私犯;第九表,公法;第十表,宗教法;第十一表为前五表之补充;第十二表为后五表之补充。

(《法学》)由篇目可见,《十二铜表法》在结构和内容上存在着诸法合体,私法为主,程序法先于实体法的特点。

二1.产生的时代及各自的地位从产生的时代来看,《法经》与《十二铜表法》都产生于公元前5世纪。

《法经》是李悝为魏文侯师时编纂的,从李悝的生卒年月(公元前455年至公元前5年)可以推定《法经》诞生于公元前5世纪下半叶。

而《十二铜表法》,是于公元前450年制定完毕,在公元前449年公布的。

两者的地位也十分的近似,它们分别被认为是中华法系及罗马法系的起源和基础。

《法经》被公认为是中国历史上第一部比较系统的封建成文法典,它的内容思想在其后的诸部封建法典中得到继承。

在李悝之后,法家另一代表人物商鞅对《法经》采取全盘接受的态度。

董说在《七国考》中引东汉桓谭《新论》说:“卫鞅受之(《法经》),入相于秦。

是以秦魏二国,深文峻法相近。

”《唐律疏议》中也说:“商鞅传授,改法为律。

”可见《法经》的精髓,都已移植到秦国法律中去。

而汉《九章律》,则是在《秦律》的基础上“加悝所造户、兴、厩三篇,谓九章之律。

”(卷一《名例》)此后的《魏律》、《晋律》乃至《唐律疏议》虽然篇目增加,体例更加规范,但是始终是在由《法经》奠定了的基础上发展,可以说它们都是一脉相承的。

《十二铜表法》作为古罗马的第一部成文法典,被认为是罗马法系法律制度和西方近代资本主义立法的基础。

自《十二铜表法》始,罗马开始不断地编纂成文法典,以适应高度发展的商品经济及日趋复杂的社会关系,直至公元6世纪《国法大全》的问世,使罗马法成为“以私有制为基础的法律的最完备形式”。

罗马法又是近代资本主义立法的主要渊源。

大陆法系直接以罗马法的观念原则为基础,以罗马法提供的现成法律形式为蓝本,形成以成文法典为主要标志的体系。

至于罗马法与英美法系的关系,享利•;梅因在其《古代法》中有过系统的论证,他指出不仅是“衡平法”缘自罗马法,而且在有关契约、债和继承等各个方面,英美法都受到罗马法的影响。

2.两部法典共同具有古代法律文化的简朴性、原始性虽然《法经》及《十二铜表法》的产生都是在总结前人经验的基础上,在立法精神、法典体例、立法技术等方面开两大法系之先河,可谓成就斐然。

但是由于两部法典的制定都还处于两大法系的启蒙时期,所以都不可避免地具有一些人类早期法律文化的共同特点。

第一,是简朴性。

所谓简朴性,是指构成古代法律秩序的法律规范体系并无科学的分类和层次,体现在法典的体例上就是诸法合体,民刑不分、实体法程序法不分。

在《法经》和《十二铜表法》中我们可以清楚看到这一点。

从现存有关《法经》的史料来看,《法经》的主要内容是以罪名为基础的刑法条文,如董说在《七国考》中引其《正律》中的内容“杀人者诛,籍其家,及其妻氏;杀二人及其母氏。

大盗戍为守卒,重则诛。

窥宫者膑,拾遗者刖。

曰:为盗心焉。

”()但是,也并不完全只是刑法,《唐律疏议》中说:“《囚法》今《断狱律》是也,《捕法》今《捕亡律》也。

”可见《法经》中也有相当于刑事诉讼法的内容。

而且《法经》把维护私有财产权的《盗法》立为首篇,其中就不可能不涉及到对某些民事关系的法律调整,只不过一如我国古代法律的特点,是以刑事手段来调整而已。

从后人转述的只言片语中,我们仍是可以看到“拾遗者刖”这样以刑罚调整民事法律关系的条文,因此笔者认为推定《法经》含有调整民事法律关系的条文的结论是可以成立的。

从内容上,可以认定整个《法经》是一部民、刑、刑诉诸法合体,而以刑为主的法典。

从结构上看,李悝的立法思路也只是从其在魏国变法的最急切之处入手,先规定《盗法》、《贼法》;为了劾捕盗贼,再规定《囚法》、《捕法》;而后又将其他一些罪名统统收入《杂法》,最后将相当于后世的名例篇或刑法总则的《具法》列为尾篇()。

可见李悝在法典结构上还远未达到中国封建法律体系高峰时的水平,尚处于比较凌乱的阶段。

《十二铜表法》的内容与《法经》虽然有很大的差异,但是在表象上却十分近似。

《十二铜表法》是以私法为核心内容的,其第四表家父权、第五表继承与监护、第六表所有权及占有、第七表房屋及土地以及散见于其他表中的一些规范,都是对于反映简单商品经济的民事法律关系的调整;但是除此之外,《十二铜表法》也包含了民事程序法、刑法及刑事程序法、宗教法的内容。

《十二铜表法》在第一表传唤及第二表审判中对民事诉讼的程序加以规定,在第三表求偿中明确了民事执行的程序。

第八表私犯以及第九表公法的内容主要是刑法及刑事诉讼法。

而第十表则主要针对葬礼的宗教法。

综上所述,《十二铜表法》在内容上具有同《法经》相似的特点,即公法私法不分、实体法与程序法不分,诸法合体。

从结构上看,《十二铜表法》也是比较混乱的。

诉讼程序的规定列于法典之首,而私法公法内容的各表在排列上也没有什么道理可循。

与后来罗马法系《国法大全》中的法律体系不可同日而语。

第二,原始性及野蛮性。

从整个人类文明史来看,《法经》与《十二铜表法》都是人类早期文明的产物。

《法经》诞生于战国初期,正是中国由奴隶社会向封建社会过渡的时期。

而《十二铜表法》更是诞生于罗马奴隶制社会的早期阶段。

因此,两部法典便不可避免的带有人类早期文明原始、野蛮的色彩,并在其条文中显露无遗。

虽然《法经》摆脱了《周礼》及《尚书•;吕刑》中以刑统罪的刑法体系,改为以罪统刑,但是在对待刑罚的态度上却没有丝毫转变。

《法经》充分体现了法家重刑主义的思想。

首先,它继承了《周礼》及《尚书•;吕刑》中的各种肉刑如笞、诛、膑、刖、宫等,还规定了大量的连坐刑,如夷族、夷乡等;其次,“重刑刑轻罪”。

《法经》中称“盗符者诛,籍其家。

盗玺者诛。

议国法令者诛,籍其家,及其妻氏”还规定“窥宫者膑,拾遗者刖”,这样规定的理由是“为盗心焉”。

以上两种表现,无疑使《法经》抹上了浓厚的暴力杀戮的色彩,散发出原始氏族征战与统治的血腥气息。

《十二铜表法》在这方面则表现的更为明显。

首先,它保有原始公社的遗俗,如死者没有遗嘱,又没有继承人,则财产归属父系的最近亲属继承,若没有父亲近亲可由同氏族成员继承(第五表)。

又如,故意伤人肢体而未能取得和解时,伤人者也应受到同样的伤害(第八表)。

[11]()其次,是在条文中包含的神权迷信色彩,如第八表第二十一条规定:“伤害自己被保护人的保护者应交给地下神即予以诅咒。

”第二十四条中规定:“如手掷的标枪落得比目的地还远,则应供献牡羊为祭品。

”[12](《民法卷》,)还有在第十表中专门就死人的丧葬方式、墓地选择、葬礼仪式所做的宗教法上的规定。