一元一次方程的应用 追击问题

- 格式:doc

- 大小:69.00 KB

- 文档页数:5

有关“一元一次方程应用题”的十大题型有关“一元一次方程应用题”的十大题型如下:1.追及问题:这类问题通常涉及到两个物体或人在不同地点出发,以不同的速度移动,最终在某一点相遇。

求解这类问题需要建立一元一次方程来找出相遇的时间和地点。

2.相遇问题:与追及问题相反,相遇问题涉及到两个物体或人在同一地点出发,以不同的速度移动,最终在某一点相遇。

同样需要建立一元一次方程来找出相遇的时间和地点。

3.比例问题:这类问题涉及到比例关系,如两个量之间的增长或减少的比例。

求解这类问题需要建立一元一次方程来找出未知量。

4.利润与折扣问题:这类问题涉及到商业中的利润和折扣,需要建立一元一次方程来求解未知的利润或折扣。

5.工作与效率问题:这类问题涉及到工作量和效率之间的关系,通常需要建立一元一次方程来求解未知的工作量或效率。

6.行程问题:这类问题涉及到物体或人的运动路程、速度和时间之间的关系。

常见的问题有相遇和追及、环形跑道、过桥等。

需要建立一元一次方程来求解未知的速度或时间。

7.溶液与浓度问题:这类问题涉及到溶液和其中的溶质浓度,通常需要建立一元一次方程来求解未知的浓度或溶质质量。

8.工程与工作量问题:这类问题涉及到工程项目和工作量之间的关系,通常需要建立一元一次方程来求解未知的工作量或完成时间。

9.几何图形问题:这类问题涉及到几何图形的面积、周长、体积等,通常需要建立一元一次方程来求解未知的几何量。

10.生产与利润问题:这类问题涉及到企业的生产和利润之间的关系,通常需要建立一元一次方程来求解未知的生产成本、销售价格或利润。

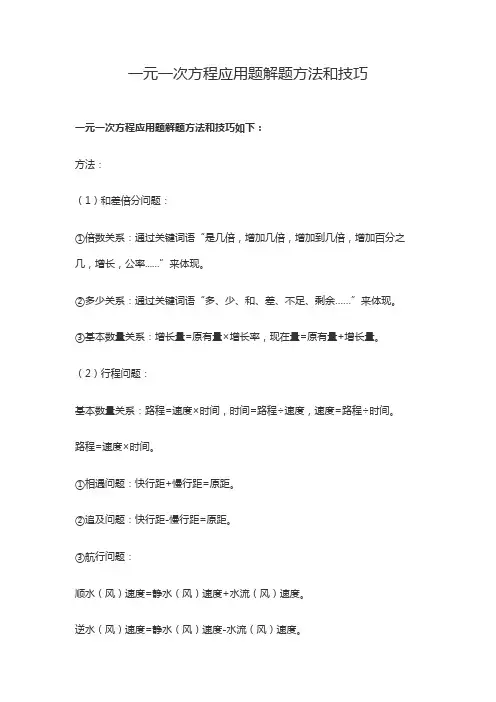

一元一次方程应用题解题方法和技巧一元一次方程应用题解题方法和技巧如下:方法:(1)和差倍分问题:①倍数关系:通过关键词语“是几倍,增加几倍,增加到几倍,增加百分之几,增长,公率......”来体现。

②多少关系:通过关键词语“多、少、和、差、不足、剩余……”来体现。

③基本数量关系:增长量=原有量×增长率,现在量=原有量+增长量。

(2)行程问题:基本数量关系:路程=速度×时间,时间=路程÷速度,速度=路程÷时间。

路程=速度×时间。

①相遇问题:快行距+慢行距=原距。

②追及问题:快行距-慢行距=原距。

③航行问题:顺水(风)速度=静水(风)速度+水流(风)速度。

逆水(风)速度=静水(风)速度-水流(风)速度。

技巧:1、注意语言与解析式的互化:如,“多”、“少”、“增加了”、“增加为(到)”、“同时”、“扩大为(到)”、“扩大了”等。

2、注意从语言叙述中写出相等关系:如,x比y大3,则x-y=3或x=y+3或x-3=y。

3、注意单位换算:如,“小时”、“分钟”的换算;s、v、t单位的一致等。

一元一次方程:一元一次方程指只含有一个未知数、未知数的最高次数为1且两边都为整式的等式。

一元一次方程只有一个根。

一元一次方程最早见于约公元前1600年的古埃及时期。

公元820年左右,数学家花拉子米在《对消与还原》一书中提出了“合并同类项”、“移项”的一元一次方程思想。

16世纪,数学家韦达创立符号代数之后,提出了方程的移项与同除命题。

1859年,数学家李善兰正式将这类等式译为一元一次方程。

一元一次方程常见应用题:

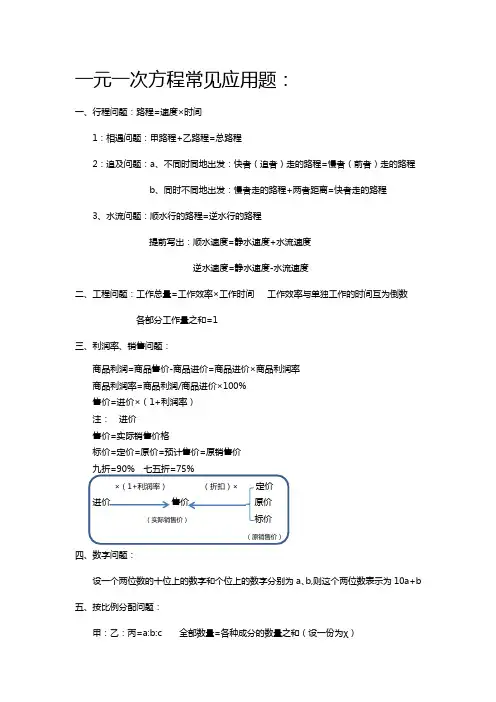

一、行程问题:路程=速度×时间

1:相遇问题:甲路程+乙路程=总路程

2:追及问题:a、不同时同地出发:快者(追者)走的路程=慢者(前者)走的路程

b、同时不同地出发:慢者走的路程+两者距离=快者走的路程

3、水流问题:顺水行的路程=逆水行的路程

提前写出:顺水速度=静水速度+水流速度

逆水速度=静水速度-水流速度

二、工程问题:工作总量=工作效率×工作时间工作效率与单独工作的时间互为倒数

各部分工作量之和=1

三、利润率、销售问题:

商品利润=商品售价-商品进价=商品进价×商品利润率

商品利润率=商品利润/商品进价×100%

售价=进价×(1+利润率)

注:进价

售价=实际销售价格

标价=定价=原价=预计售价=原销售价

四、数字问题:

设一个两位数的十位上的数字和个位上的数字分别为a、b,则这个两位数表示为10a+b 五、按比例分配问题:

甲:乙:丙=a:b:c 全部数量=各种成分的数量之和(设一份为χ)

六、配套问题

“加工的两种物品成比例”

七、分配问题

“总量不变”

八、积分问题

比赛总场数=胜场总数+平场总数+负场总数

比赛总积分=胜场总积分+平场总积分+负场总积分九、规律问题

●3个规律数字:设中间的数为χ

●月历中的问题

月历中每一行上相邻的两数,右边的数比左边的数大1;

月历中的每一列上相邻的两数,下边的数比上边的数大7 十、方案决策问题

选择最优的方案就要把每种方案的结果算出来,进行比较。

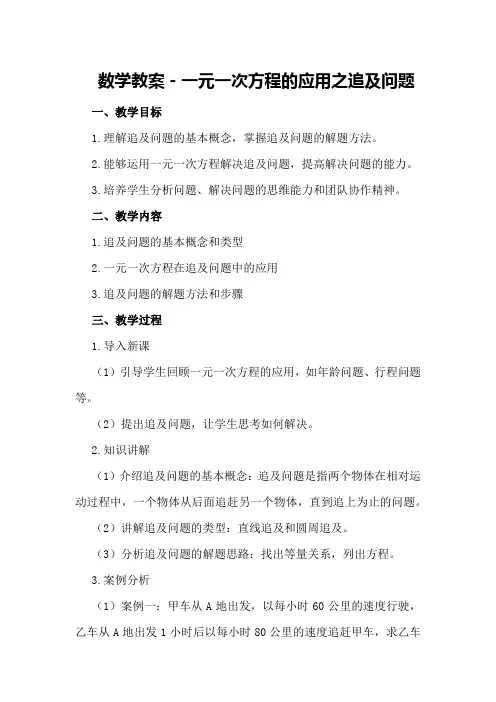

数学教案-一元一次方程的应用之追及问题一、教学目标1.理解追及问题的基本概念,掌握追及问题的解题方法。

2.能够运用一元一次方程解决追及问题,提高解决问题的能力。

3.培养学生分析问题、解决问题的思维能力和团队协作精神。

二、教学内容1.追及问题的基本概念和类型2.一元一次方程在追及问题中的应用3.追及问题的解题方法和步骤三、教学过程1.导入新课(1)引导学生回顾一元一次方程的应用,如年龄问题、行程问题等。

(2)提出追及问题,让学生思考如何解决。

2.知识讲解(1)介绍追及问题的基本概念:追及问题是指两个物体在相对运动过程中,一个物体从后面追赶另一个物体,直到追上为止的问题。

(2)讲解追及问题的类型:直线追及和圆周追及。

(3)分析追及问题的解题思路:找出等量关系,列出方程。

3.案例分析(1)案例一:甲车从A地出发,以每小时60公里的速度行驶,乙车从A地出发1小时后以每小时80公里的速度追赶甲车,求乙车追上甲车需要多少时间?(2)引导学生分析案例,找出等量关系:甲车行驶的距离+1小时行驶的距离=乙车行驶的距离。

(3)列出方程:60x+60=80(x-1)。

(4)解方程:60x+60=80x-80,20x=140,x=7。

(5)得出结论:乙车追上甲车需要7小时。

4.练习巩固1.甲、乙两辆火车从相距600公里的两个车站同时出发,相向而行,甲车速度为每小时80公里,乙车速度为每小时100公里。

求两车相遇需要多少时间?2.一辆汽车从甲地出发,以每小时60公里的速度行驶,一辆自行车从甲地出发1小时后以每小时20公里的速度追赶汽车。

求自行车追上汽车需要多少时间?(2)学生展示解题过程,教师点评并给出正确答案。

(2)强调找等量关系、列方程的重要性。

(3)鼓励学生多练习,提高解决问题的能力。

四、课后作业1.完成课后练习题,巩固追及问题的解题方法。

2.收集生活中的追及问题,尝试用一元一次方程解决。

五、教学反思本节课通过讲解追及问题的基本概念、类型和解题方法,让学生掌握了运用一元一次方程解决追及问题的能力。

一元一次方程的应用之追及问题问题描述追及问题是数学中一个常见的应用问题,也是一元一次方程的经典应用之一。

考虑如下情境:A 、B 两人从同一地点出发,A 的速度为 v1 m/s ,B 的速度为 v2m/s 。

如果 A 比 B 先出发 t 秒,那么 B 多久能追上 A ?构建方程为了解决这个追及问题,我们需要先构建一个一元一次方程来代表 A 和 B 的位置关系。

首先,我们根据题意可以得到 A 和 B 的距离和时间之间的关系:•A 的距离 = (A 的速度) * (时间 + t),即 d1 = v1 * (t + t)•B 的距离 = B 的速度 * 时间,即 d2 = v2 * t其中,d1 和 d2 分别表示 A 和 B 的距离,t 表示 A 比 B 先出发的时间差。

根据题意,当 A、B 两人相遇时,他们的距离相等。

因此,我们可以得到以下方程:v1 * (t + t) = v2 * t将上述方程变换一下,得到一元一次方程的标准形式:v1 * t + v1 * t = v2 * t再进一步整理得到:(v1 - v2) * t = 0根据一元一次方程的定义,我们可以推断出 t = 0 或 v1 - v2 = 0。

由于 t 表示 A比 B 先出发的时间差,而实际问题中 A 必然比 B 先出发,所以 t 不能等于 0。

因此,我们只需考虑 v1 - v2 = 0 的情况。

当 v1 - v2 = 0 时,即 A 和 B 的速度相等,这时无论谁先出发,B 都无法追上 A。

因此,追及问题存在的条件是v1 ≠ v2。

判断追及问题是否有解在解追及问题之前,我们需要先判断问题是否有解。

根据一元一次方程的定义,我们知道如果方程的系数一致,方程有解。

因此,当v1 ≠ v2 时,追及问题有解;当 v1 = v2 时,追及问题无解。

解追及问题当追及问题有解时,我们可以利用一元一次方程的求解方法来计算出相遇的时间 t。

将 v1 和 v2 带入 t 的方程中,求解得到 t 的值。

一元一次方程的应用之追及问题追及问题是一种经典的一元一次方程应用问题,常常出现在物理学、运动学以及交通领域中。

它描述的是两个物体相互追赶、追及的情况,通过建立一元一次方程来求解物体的速度、距离和时间等相关问题。

例如,假设有两个人A和B,他们在同一条直线上同时从不同的位置出发,A的速度是5米/秒,B的速度是4米/秒。

问题1:如果A和B同时出发后,多久之后他们能够相遇?问题2:相遇时,A和B分别走了多少米?首先,可以设定A和B同时出发的时间为t,那么A和B在t时间内分别走过的距离可以用速度乘以时间来表示。

根据题目中给出的数据,A 和B的速度分别是5米/秒和4米/秒,那么他们走过的距离可以表示为:A的距离=5tB的距离=4t问题1:他们相遇的时间是多久?由于他们在相遇时走过的距离是相等的,所以我们可以将A的距离和B的距离相等,即5t=4t。

解这个方程可以得到t=0,表示他们在出发后立即相遇。

但根据题意可知,他们是同时出发的,所以这个解是不符合实际情况的。

因此,我们可以设定他们相遇的时间为t,即5t=4t。

解这个方程可以得到t=0。

这个解同样不符合实际情况,所以可以排除。

问题2:相遇时,A和B分别走了多少米?我们可以将相遇时的距离设为d,即A和B相遇时的距离是d,那么根据上面的分析,A和B分别走过的距离分别是5d和4d。

根据题意,A 和B相遇时的距离是相等的,所以可以写出5d=4d,从而解得d=0。

同样不符合实际情况。

通过上面的分析可以看出,在这个问题中,A和B根本无法相遇。

这是因为在他们的出发速度中,A的速度5米/秒大于B的速度4米/秒,A 始终能够保持在B的前方,无论经过多久都不可能相遇。

通过这个例子,我们可以看到追及问题中一元一次方程的应用。

尽管上述问题中我们没有得到实际的解,但这并不妨碍追及问题在实际情况中的应用。

例如,在交通运输领域中,追及问题可以用于计算不同车辆之间的距离,以及不同车辆的相对速度和时间。

一元一次方程的应用之追及问题——初中数学第一册教案第16课4。

4一元一次方程的应用之追及问题教学目的一、使学生会分析相向而行的同时与不同时动身的相遇问题中的相等关系,列出一元一次方程解简单的应用题。

二、使学生增强了解列一元一次方程解应用题的方式步骤。

教学分析重点:利用路程、速度、时间的关系,按照相遇问题中的相等关系,列出一元一次方程。

难点:寻觅相遇问题中的相等关系。

冲破:同时动身到相遇时,所历时间相等。

注重审题,从而找到相等关系。

教学进程一、温习一、列方程解应用题的一般步骤是什么?二、路程、速度、时间的关系是什么?3、慢车每小时行驶48千米,x小时行驶千米,快车每小时行驶72千米,若是快车先开0。

5小时,那么慢车开出x小时后,快车行驶了千米。

二、新授一、引入列方程解应用题,关键是寻觅相等关系,今天咱们通过一例来学习如何寻觅相等关系,和把相等关系表示成方程的方式。

例(讲义P216例3)题目见教材。

分析:(1)可以画出图形,明显有这样的相等关系:慢车行程+快车行程=两站路程设两车行了x小时相遇,则两车的行程的代数式别离为85x,65x,放入相等关系中,即可得出方程:85x+65x=450(2)再分析快车先开了30分两车相向而行的情形。

一样画出图形,并按讲义讲解,(见教材P217~218)由学生完成求解进程,并作出答案。

解:略说明:(1)本题是相向而行的相遇问题,一路点是有一个相同的相等关系,即慢车行程+快车行程=两站路程。

不同点是一个同时动身,一个不是同时动身,所以所历时间不必然相等。

(2)不是同时动身的,要注意时间的关系。

三、练习P220练习:1,2。

四、小结一、相向而行的相遇问题,相等关系都是慢车行程+快车行程=两站路程。

二、相向而行的相遇问题中,要注意时间的关系。

五、作业一、P222 4。

4A:13,14,15。

二、基础训练:同步练习3。

行程问题--一元一次方程经典应用题行程问题一、相遇问题:路程=速度×时间甲、乙相向而行,则:甲走的路程+乙走的路程=总路程二、追及问题:甲、乙同向不同地,则:追者走的路程= 前者走的路程+两地间的距离三、环形跑道问题:1、甲、乙两人在环形跑道上同时同地同向出发:快的必须多跑一圈才能追上慢的。

2、甲、乙两人在环形跑道上同时同地反向出发:两人第一次相遇时的总路程为环形跑道一圈的长度。

四、航行问题1、飞行问题,基本等量关系:顺风速度=无风速度+风速逆风速度=无风速度-风速顺风速度-逆风速度=2×风速2、航行问题,基本等量关系:顺水速度=静水速度+水速逆水速度=静水速度-水速顺水速度-逆水速度=2×水速一、相遇问题1、甲乙两列火车同时从相距700千米的两地相向而行,甲列车每小时行85千米,乙列车每小时行90千米,几小时两列火车相遇?2、甲、乙两人同时从相距27km的A、B两地相向而行,3h后相遇,甲比乙每小时多走1km,求甲、乙两人的速度3、甲乙两城相距100千米,摩托车和自行车同时从两城出发,相向而行,2.5小时后两车相遇,自行车的速率是4、A,B两村相距2800米,小明从A村出发向B村步行5 分钟后,小军骑自行车从B村向A村出发,又经过10分钟二人相遇,小军骑自行车比小明步行每分钟多走130 米,小明每分钟步行多少米?5、甲、乙两人骑自行车,同时从相距65千米的两地相向而行,甲的速率为每小时17.5千米,乙的速率为每小时15千米,求经过几小时,甲、乙两人相距32.5千米。

6、甲、乙两车同时从相距480千米的两地相对而行,甲车每小时行45千米,途中因汽车故障甲车停了1小时,5 小时后两车相遇。

乙车每小时行多少千米?二、追及问题1、A、B两地相距20km,甲、乙两人分别从A、B两发出发,甲的速度是6km/h,乙的速度是8km/h。

(1)若两人相向而行,甲先出发半小时,乙才出发,问乙出发后几小时与甲相遇?(2)若两人同时同向出发,甲在前,乙在后,问乙多少小时可追上甲?2、一个自行车队举行锻炼,锻炼时一切队员都以35千米/时的速率前进,忽然,1号队员以45千米/时的速率单独行进,行进10千米后掉转车头,仍以45千米/时的速度往回骑,知道与其他队员会和。

一元一次方程之追及问题甲、乙两车站相距400千米慢车每小时行驶100千米,快车每小时行驶140千米先让慢车行驶100千米,然后快车再出发问多长时间快车能追上慢车???如果不是快车慢车的那再给你找一些追及应用题吧1、甲车在乙车前500千米,同时出发,速度分别为每小时40千米和每小时60千米,多少小时候,乙车追上甲车?2、甲乙两人相距6千米,乙在前,甲在后,两人同时同向出发,3小时甲追上乙。

乙每小时行4千米,甲每小时行多少千米?3、在长跑比赛中,甲运动员每分跑320米,乙每分跑305米,10分钟后两人相距多远?4、在长跑比赛中,甲运动员每分跑320米,乙每分跑305米,甲出发后30分钟到达终点,这时,乙离终点还有多远5、在长跑比赛中,甲运动员每分跑320米,乙每分跑305米,甲出发后30分钟到达终点,甲到达终点后原路返回起跑点,起跑后多少分两人相遇?6、一辆货车以每小时60千米的速度前进,一辆客车在它后面30千米,以每小时75千米的速度前进,问客车多长时间能追上货车?7、甲车1小时行驶60千米,1小时后,乙车从同一地点出发追赶甲车,如果乙车的速度为每小时80千米,几小时后可以追上甲车?8、兄弟俩骑车郊游,弟弟先出发,速度为每分钟行200米,5分钟后哥哥带一条狗出发,以每分钟250米的速度去追弟弟,而狗则以每分钟300米的速度向弟弟跑去,追上弟弟后就又返回,遇到哥哥后又立即向弟弟追去,直到哥哥追上弟弟时狗跑了多少米?9、甲乙两站相距360千米,客车与货车同时从甲站出发驶向乙站,客车每小时行驶60千米,货车每小时行驶40千米,客车到达乙站后又以原速度返回甲站,两车在开出几小时后相遇?10、甲乙两人在周长是400米的环形跑道上跑步,甲比乙跑得快,如果两人从同一地点出发,背向而行,那么经过2分钟相遇,如果两人从同一地点同向而行,那么经过20分钟甲追上乙,求甲乙各自的速度是多少?11.小张从甲地到乙地,每小时步行5千米,小王从乙地到甲地每小时步行4千米。

一元一次方程应用题追及问题一、引言一元一次方程是初中阶段数学中的一个重要知识点,也是学生学习的一个重要内容。

在现实生活中,一元一次方程有着广泛的应用,例如追及问题就是一元一次方程应用的一个典型例子。

本文将通过追及问题来探讨一元一次方程在实际生活中的应用,内容主要包括追及问题的概念、解题方法、应用实例和解决问题的思维方式等。

二、追及问题的概念追及问题是指两个物体在同一直线上相向运动,当它们起始位置、速度和方向都已知的情况下,求它们相遇时的时间和地点。

追及问题是一种典型的应用题,它可以用一元一次方程来解决。

在追及问题中,一般可以将两个物体的运动过程分别用两个一元一次方程来表示,通过求解这两个方程,就可以得到它们相遇的时间和地点。

三、解题方法1.建立方程在追及问题中,首先要根据题目中所给的信息,建立两个物体的运动方程。

通常可以采用以下步骤来建立方程:(1)确定变量及其含义:在问题中,通常需要确定两个物体的位置、速度和时间等变量,然后通过这些变量来建立方程。

(2)建立运动方程:根据两个物体的起始位置、速度和方向等信息,可以建立它们的运动方程。

例如,假设两个物体分别以v1和v2的速度从两个不同的地点出发,那么它们的位置与时间的关系可以表示为s1= v1t + s0和s2 = v2t + s0。

2.求解方程建立方程之后,接下来就是求解方程。

通常可以采用以下方法来求解一元一次方程:(1)代入法:将一个方程中的某个变量的值用另一个方程中的变量表示,然后将此值代入另一个方程中,求出另一个变量的值。

(2)消元法:通过两个方程的加减法,将一个变量消去,然后求解另一个变量。

3.检验解的合理性求解方程之后,还需要检验解的合理性。

通常可以通过代入原方程进行检验,如果代入后等式成立,则说明解是正确的;如果等式不成立,则需要重新检查解题过程。

四、应用实例下面通过几个实际的应用实例来说明追及问题的具体应用:实例一:小明骑自行车以每小时12公里的速度从A地出发,2小时后小红驾车以每小时20公里的速度从B地出发,两人在5小时后相遇,请问A、B两地的距离各是多少公里?解:设A、B两地的距离分别为x公里。

七年级一元一次方程应用题一、行程问题1. 例题:甲、乙两人从相距240千米的A、B两地同时出发,相向而行,3小时后相遇。

已知甲每小时行45千米,求乙每小时行多少千米?解析:设乙每小时行公式千米。

根据路程 = 速度×时间,甲行驶的路程为公式千米,乙行驶的路程为公式千米。

由于两人是相向而行,总路程为240千米,所以可列方程公式。

解方程:首先对公式进行移项,得到公式。

即公式,解得公式。

答案:乙每小时行35千米。

2. 追及问题例题:甲、乙两人在同一条路上同向而行,甲每小时走7千米,乙每小时走5千米,乙先走2小时后,甲才开始走,问甲几小时能追上乙?解析:设甲公式小时能追上乙。

乙先走2小时,则乙先走的路程为公式千米。

公式小时后,甲走的路程为公式千米,乙走的路程为公式千米。

当甲追上乙时,他们所走的路程相等,可列方程公式。

解方程:移项得公式。

即公式,解得公式。

答案:甲5小时能追上乙。

二、工程问题1. 例题:一项工程,甲单独做需要10天完成,乙单独做需要15天完成,两人合作需要多少天完成?解析:设两人合作需要公式天完成。

把这项工程的工作量看作单位“1”。

甲单独做需要10天完成,则甲每天的工作效率为公式;乙单独做需要15天完成,则乙每天的工作效率为公式。

根据工作量 = 工作效率×工作时间,两人合作的工作效率为公式,可列方程公式。

解方程:先对括号内进行通分,公式。

则方程变为公式,解得公式。

答案:两人合作需要6天完成。

2. 例题:一项工程,甲队单独做20天完成,乙队单独做30天完成。

现在两队合作,其间甲队休息了3天,乙队休息了若干天,从开始到完工共用了16天。

问乙队休息了几天?解析:设乙队休息了公式天。

甲队单独做20天完成,甲队每天的工作效率为公式;乙队单独做30天完成,乙队每天的工作效率为公式。

甲队工作了公式天,甲队完成的工作量为公式。

乙队工作了公式天,乙队完成的工作量为公式。

两队完成的工作量之和为单位“1”,可列方程公式。

:一元一次方程应用之—-—-——-——-—---行程问题专题一、【基本概念】行程类应用题基本关系:路程=速度×时间速度=路程÷时间时间=路程÷速度➢相遇问题:甲、乙相向而行,则:甲走地路程+乙走地路程=总路程。

➢追及问题:①甲、乙同向不同地,则:追者走地路程=前者走地路程+两地间地距离。

②甲、乙同向同地不同时,则:追者走地路程=前者走地路程➢环形跑道问题:①甲、乙两人在环形跑道上同时同地同向出发:快地必须多跑一圈才能追上慢地。

②甲、乙两人在环形跑道上同时同地反向出发:两人相遇时地总路程为环形跑道一圈地长度.➢飞行(航行)问题、基本等量关系:①顺风(顺水)速度=无风(静水)速度+风速(水速)②逆风(逆水)速度=无风(静水)速度-风速(水速)顺风(水)速度-逆风(水)速度=2×风(水)速➢车辆(车身长度不可忽略)过桥问题:车辆通过桥梁(或隧道等),则:车辆行驶地路程=桥梁(隧道)长度+车身长度➢超车(会车)问题:超车过程中,车辆行驶路程等于车身长度和,相对速度为两车速度差。

会车过程中,车辆行驶路程等于车身长度和,相对速度为两车速度和。

在行程问题中,按照题意画出行程图,可以使问题地分析过程更直观,更容易理解.特别是问题中运动状态复杂,涉及地量较多地时候,画行程图就成了理解题意地关键。

所以画行程图是我们必须学会地一种分析手段。

另外,由于行程问题中地基本量只有“路程”、“速度”和“时间"三项,所以,列表分析也是解决行程问题地一种重要方法。

二、【典型例题】(一)相遇问题相遇问题:甲、乙相向而行,则:甲走地路程+乙走地路程=总路程。

例1、甲、乙两站相距600km,慢车每小时行40km,快车每小时行60km。

⑴经过xh后,慢车行了km,快车行了km,两车共行了km;⑵慢车从甲站开出,快车从乙站开出,相向而行,两车相遇共行了km,如果两车同时开出,xh相遇,那么可得方程: ;⑶如果两车相向而行,快车先行50km,在慢车开出yh后两车相遇,那么可得方程:;⑷如果两车相向而行,慢车先开50min,在快车开出th后两车相遇,那么可得方程:.例2、甲、乙两站地路程为450千米,一列慢车从甲站开出,每小时行驶65千米,一列快车从乙站开出,每小时行驶85千米.两车同时开出,相向而行,多少小时相遇?分析:慢车的路程快车的路程甲站乙站两站相距450km例3、甲、乙两地相距376km,A车从甲地开往乙地,半小时后B车从乙地开往甲地,A车开出5h 后与B车相遇,又知B车地时速是A车时速地1.5倍,求B车地时速?例4、甲骑自行车从A地到B地,乙骑自行车从B地到A地,两人都匀速前进。

一元一次方程应用题追及问题一元一次方程应用题8种类型是相遇问题,追及问题,数字问题,溶度问题,体积变形问题,倍数问题,工程问题,实际生活问题。

1、追击问题:行程问题中的三个基本量及其关系:路程=速度×时间、时间=路程÷速度、速度=路程÷时间。

2、相遇问题:快行距+慢行距=原距、快行距-慢行距=原距。

3、航行问题:顺水(风)速度=静水(风)速度+水流(风)速度、逆水(风)速度=静水(风)速度-水流(风)速度。

4、水流问题:水流速度=(顺水速度-逆水速度)÷2。

5、工程问题:三个量及其关系为:工作总量=工作效率×工作时间,经常在题目中未给出工作总量时,设工作总量为单位1,即完成某项任务的各工作量的和=总工作量=1。

6、环形跑道与时钟问题:跑道÷两人速度差,甲的路程+乙的路程=环形周长,追及时间=路程差÷速度差,速度差=路程差÷追及时间,追及时间×速度差=路程差,快的路程-慢的路程=曲线的周长。

7、经济问题:商品利润=商品售价-商品成本价。

商品利润率=商品利润商品成本价×100%。

商品销售额=商品销售价×商品销售量。

商品的销售利润=(销售价-成本价)×销售量。

商品打几折出售,就是按原标价的百分之几十出售,如商品打8折出售,即按原标价的80%出售。

8、和、差、倍、分问题:增长量=原有量×增长率,在量=原有量+增长量。

复合应用题解题思路:1、理解题意,就是弄清应用题中的已知条件和要求问题。

2、分析数量关系,就是分析已知数量与未知数数量,已知数量与未知数数量间的关系,找到解题途径,确定先算什么,再算什么,最好算什么。

3、列式解答,就是根据分析,列出算式并计算出来。

4、验算并给出答案,就是检验解答过程中是否合理,结果是否正确,与原题的条件是否相符,最后写出答案。

一元一次方程的应用追击问题

【教学目标】

1. 能正确分析追及问题中已知数与未知数之间的相等关系,继续利用路程、时间和速度三量之间关系式,列一元一次方程解简单应用题。

2. 会根据题意区别行程问题中的追及和相遇问题。

【教学难点】

寻找二者的追及路程即相差路程。

【教学过程】

1. 准备题

观察线段图:

请说出图意:小红和小军家相距20千米,他们都从家去学校。

问题:如果他们同时出发,小红能追上小军吗?如果能需要具备什么条件?(可能小红速度>小军速度)

2. 导言

这个问题是我们今天要研究的追及问题,追及问题具备哪几个量?(快速、慢速、追时间、追及路程)

3. 例1. 一队学生去校外进行军事野营训练,他们以5千米/时的速度行进,走了18分的时候,学校要将一个通知传给队长,通讯员从学校出发,骑自行车以14千米/时速度按原路追击,多少时间可以追上学生队伍?

图示:

相等关系:(1)通讯员行路程=学生先行路程+后行路程

解:设x小时通讯员追上队伍

由题意得:

解得:

(2)速度差×追及时间=相差路程

列方程得:

解得:

答:小时通讯员追上队伍。

例2. 一列慢车从某站开出,每小时行48km,过了一段时间,一列快车从同站出发与慢车同向而行,每小时行72km,又经过1.5小时追上慢车,快车开出前,慢车已行了多长时间?

分析:

相等关系:快车行路-慢车1.5小时行路程=相差路程

解:设快车开出前慢车行了x小时路

由题意得:

答:快车开出前慢车行了小时路。

4. 小结

求追及问题最关键的是找出追及者和被追及者的相差路程,然后可利用相等关系式、设未知数、列方程。

5. 练习

(1)一队学生去校外进行军事野营训练,他们以5千米/时速度行进,走了18分的时候学校派一名通讯员骑自行车从学校按原路追击,只用10分钟把通知传到队长那里,通讯员必须以怎样的速度行进?解:设通讯员以x千米/时速度行进

(2)甲、乙两人在400米环形跑道上练习长跑,甲每分钟160米,乙每分钟140米,若甲在乙前面100米,两人同时出发,甲经过多少分钟第一次和乙相遇?

解:设甲经x分钟追上乙

(3)※学生队伍从学校出发到营地,以5千米/时速度行进了1小时,这时一个学生以7千米/时速度返回学校办完事后(办事停留时间不计)立即追赶队伍,在距营地2千米地方追上,求学校到营地路程。

提示:

相等关系:学生队伍1小时行路+小时行路+x小时行路=学生从学校到追上路

[学生(快速)-队伍(慢速)]×追及时间=相差路程

间接设:设学生从学校x小时追上队伍,则学校到营地千米【作业】

243P ③。