鲁科化学必修1第3章第1节碳的多样性第2课时

- 格式:ppt

- 大小:475.50 KB

- 文档页数:2

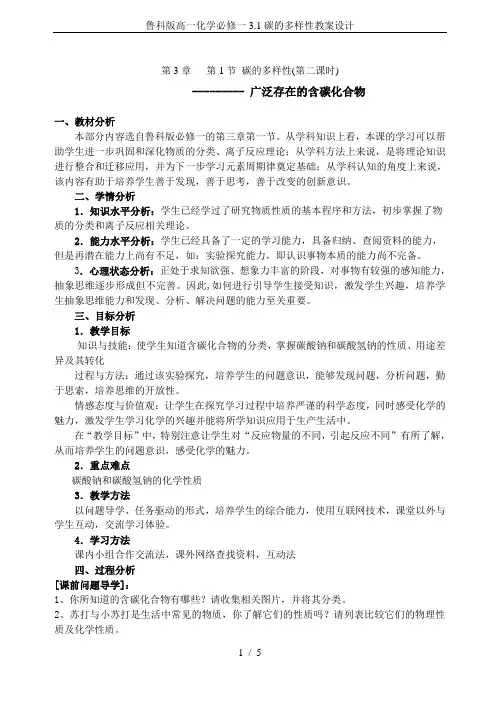

第3章第1节碳的多样性(第二课时)--------- 广泛存在的含碳化合物一、教材分析本部分内容选自鲁科版必修一的第三章第一节。

从学科知识上看,本课的学习可以帮助学生进一步巩固和深化物质的分类、离子反应理论;从学科方法上来说,是将理论知识进行整合和迁移应用,并为下一步学习元素周期律奠定基础;从学科认知的角度上来说,该内容有助于培养学生善于发现,善于思考,善于改变的创新意识。

二、学情分析1.知识水平分析:学生已经学过了研究物质性质的基本程序和方法,初步掌握了物质的分类和离子反应相关理论。

2.能力水平分析:学生已经具备了一定的学习能力,具备归纳、查阅资料的能力,但是再潜在能力上尚有不足,如:实验探究能力,即认识事物本质的能力尚不完备。

3.心理状态分析:正处于求知欲强、想象力丰富的阶段,对事物有较强的感知能力,抽象思维逐步形成但不完善。

因此,如何进行引导学生接受知识,激发学生兴趣,培养学生抽象思维能力和发现、分析、解决问题的能力至关重要。

三、目标分析1.教学目标知识与技能:使学生知道含碳化合物的分类,掌握碳酸钠和碳酸氢钠的性质、用途差异及其转化过程与方法:通过该实验探究,培养学生的问题意识,能够发现问题,分析问题,勤于思索,培养思维的开放性。

情感态度与价值观:让学生在探究学习过程中培养严谨的科学态度,同时感受化学的魅力,激发学生学习化学的兴趣并能将所学知识应用于生产生活中。

在“教学目标”中,特别注意让学生对“反应物量的不同,引起反应不同”有所了解,从而培养学生的问题意识,感受化学的魅力。

2.重点难点碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质3.教学方法以问题导学、任务驱动的形式,培养学生的综合能力,使用互联网技术,课堂以外与学生互动,交流学习体验。

4.学习方法课内小组合作交流法,课外网络查找资料,互动法四、过程分析[课前问题导学]:1、你所知道的含碳化合物有哪些?请收集相关图片,并将其分类。

2、苏打与小苏打是生活中常见的物质,你了解它们的性质吗?请列表比较它们的物理性质及化学性质。

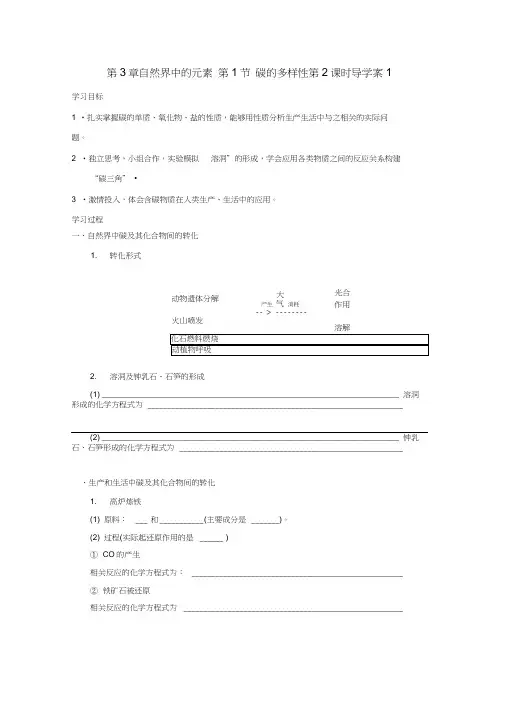

第3章自然界中的元素 第1节 碳的多样性第2课时导学案1学习目标1 •扎实掌握碳的单质、氧化物、盐的性质,能够用性质分析生产生活中与之相关的实际问 题。

2 •独立思考,小组合作,实验模拟 溶洞”的形成,学会应用各类物质之间的反应关系构建“碳三角” •3 •激情投入,体会含碳物质在人类生产、生活中的应用。

学习过程一、自然界中碳及其化合物间的转化1.转化形式2.溶洞及钟乳石、石笋的形成(1) ___________________________________________________________________ 溶洞形成的化学方程式为 ________________________________________________________________(2) ___________________________________________________________________ 钟乳石、石笋形成的化学方程式为 ________________________________________________________、生产和生活中碳及其化合物间的转化 1.高炉炼铁(1) 原料: ___ 和 ___________ (主要成分是 _______)。

(2) 过程(实际起还原作用的是 ______ ) ① CO 的产生相关反应的化学方程式为: _____________________________________________________ ② 铁矿石被还原相关反应的化学方程式为 _______________________________________________________动物遗体分解 火山喷发大 产生 气 消耗 -- > --------的光合 作用 溶解2. 木炭燃烧(用化学方程式表示)/ ② \co ---------------- co,④① _______________________________________________________________________________ ② _______________________________________________________________________________ ③_______________________________________________________________________ ④_______________________________________________________________________ 3.水垢(1) 主要成分: _____________ 。

鲁科版必修1:第三章自然界中的元素第一节碳的多样性学案(第二课时)设计人:莱芜四中吕荣海2009、11、17【学习目标】了解碳及其化合物之间的转化和性质,并利用所学知识解释社会生活和自然现象。

体会化学在人类生产生活中的应用。

学习重点:碳及其化合物之间的转化和性质自学方法:阅读教材全解或是基础训练或是课本自学过程:新课预习:三.碳及其化合物间的转化1.自然界中碳及其化合物间的转化含碳化合物可分为和。

含碳无机物中有两种重要的氧化物CO和CO2。

绿色植物通过作用吸收CO2,通过作用将CO2释放到大气中。

由于人类活动经由多途径增加大气中的CO2,使CO2的含量猛增,从而导致效应。

2.模拟溶洞的形成。

(1)实验目的:探究溶洞的形成原理。

(2)实验方案与记录:实验内容实验现象有关的化学方程式(或离子方程式)将CO2通入澄清石灰水中继续向上述悬浊液中通入过量的CO2将所得上述溶液小心地加热碳的化合物在自然界中的转化创造了许多奇迹,自然界中美妙的石笋、钟乳石和石柱的形成,都与这种转化密切相关。

3.生产和生活中碳及其化合物间的转化(1)高炉炼铁原料:焦炭、铁矿石、空气。

原剂CO生成的方程式为:。

CO还原铁的氧化物的反应方程式:(2)木炭燃烧用化学方程式表示下列转化过程:。

(3)水垢的形成我们使用的自来水中往往含有碳酸氢钙,因此水壶内壁常含有水垢。

写出形成水垢的主要化学方程式,用食醋浸泡,再用水清洗可除之,写出有关的化学方程式。

(4)无机化合物与有机化合物之间的转化1828年,德国化学家用无机物NH4CNO合成出有机物(填化学式)。

小结:从下面视角总结碳及其化合物间的转化:视角①:各类物质间的转化视角②:不同价态含碳物质间的转化:针对性练习:1.自然界中形成化合物种类最多的元素是A.O B.N C.C D.H2.在①植物的光合作用②植物的呼吸作用③岩石的风化④海水的吸收⑤工业上制干冰⑥使熟石灰变石灰石等这些过程中,属于自然界消耗CO2的主要过程是A.仅①B.仅①⑥C.①②③D.①③④3.大理石可以用作墙面、地面和厨房桌面,其主要成份是碳酸钙。

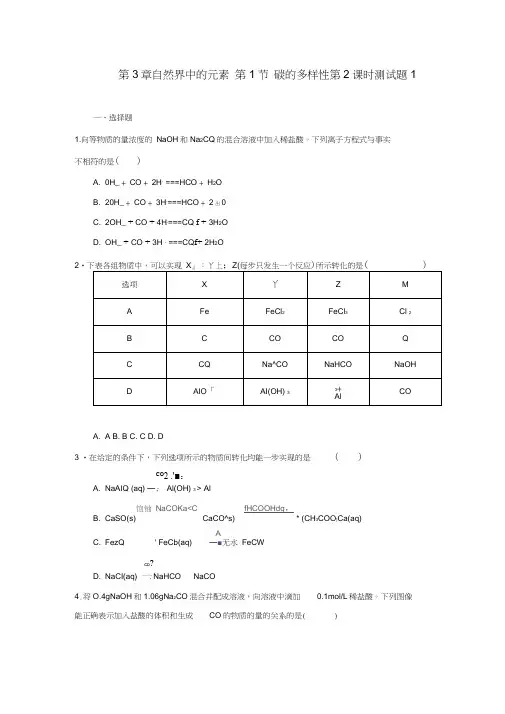

第3章自然界中的元素第1节碳的多样性第2课时测试题1一、选择题1.向等物质的量浓度的NaOH和Na2CQ的混合溶液中加入稀盐酸。

下列离子方程式与事实不相符的是()A. 0H_ + CO + 2H+===HCO + H2OB. 20H_ + CO + 3H+===HCO + 2出0C. 2OH_ + CO + 4H+===CQ f + 3H2OD. OH_ + CO + 3H +===CQ f+ 2H2O2A. AB. BC. CD. D3 •在给定的条件下,下列选项所示的物质间转化均能一步实现的是()CO2 .'■:A. NaAIQ (aq) —;Al(OH) 3 > Al饱铀NaCOKa<C fHCOOHdq,B. CaSO(s) CaCO^s) * (CH3COO)Ca(aq)AC. FezQ ' FeCb(aq) —■无水FeCWco?D. NaCI(aq) 一;NaHCO NaCO4.将O.4gNaOH和1.06gNa2CO混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸。

下列图像能正确表示加入盐酸的体积和生成CO的物质的量的关系的是( )5 .下列有关金属的工业制法中,正确的是( )A. 以海水为原料制得精盐,再电解精盐的水溶液制取钠B. 用海水、石灰乳等为原料,经一系列过程制得氧化镁,用C. 以铁矿石、焦炭、空气、石灰石等为原料,通过反应产生的 制得铁D. 从铝土矿中获得氧化铝再制得氯化铝固体,电解熔融的氯化铝得到铝 6.我国化学家侯德榜根据在相同的温度下 NaHCO 溶解度比NaCI 、NaCO 、NHHCO 和NHCI 的溶解度都小的性质,运用CO+NH+HO+NaC P NaHCO j +NH 4CI 的反应原理制备纯碱•下面是在实验室进行模拟实验的生产流程示意图:气体A 的袍和酒液 加入严卫A 和直盐的饱和濬踱旦S 晋空H 島浊液寄.晶体而严纯碱则下列叙述不正确的是()A. A 气体是CO , B 气体是NHB. 第川步得到的晶体是发酵粉的主要成分C. 第川步操作用到的主要玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒D. 第W 步操作的主要过程有溶解、蒸发、结晶7. “ NaCI+CO+NH+H 2O=NaHCO +NHCI ”是著名的“侯氏制碱法”的重要反应。

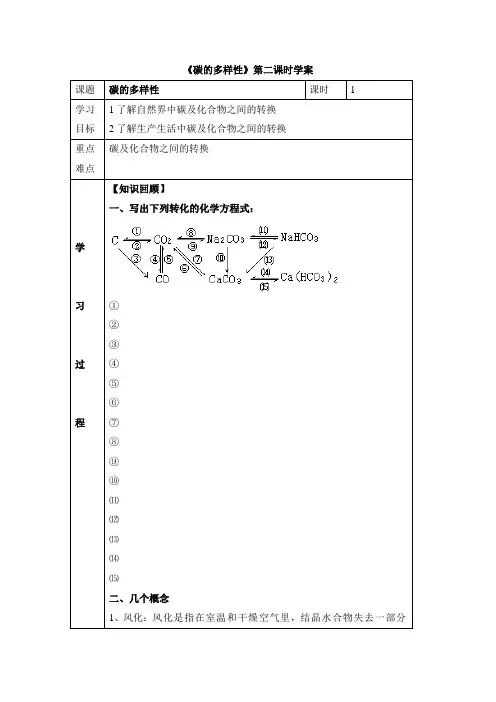

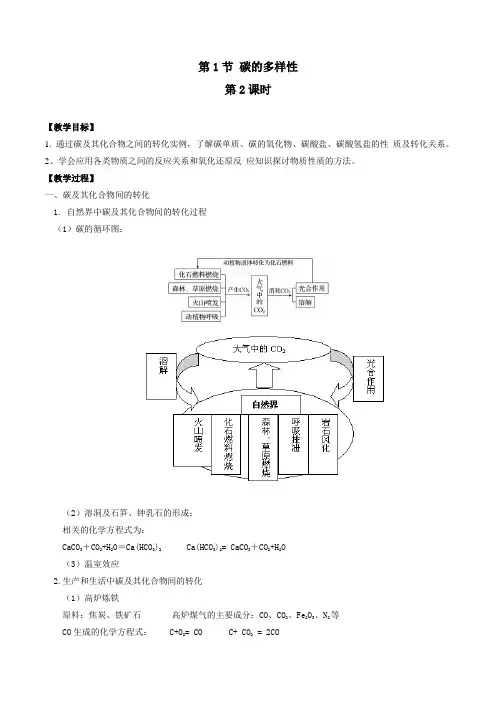

第1节碳的多样性第2课时【教学目标】1. 通过碳及其化合物之间的转化实例,了解碳单质、碳的氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐的性质及转化关系。

2、学会应用各类物质之间的反应关系和氧化还原反应知识探讨物质性质的方法。

【教学过程】一、碳及其化合物间的转化1. 自然界中碳及其化合物间的转化过程(1)碳的循环图:(2)溶洞及石笋、钟乳石的形成:相关的化学方程式为:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2+H2O(3)温室效应2.生产和生活中碳及其化合物间的转化(1)高炉炼铁原料:焦炭、铁矿石高炉煤气的主要成分:CO、CO2、Fe2O3、N2等CO生成的化学方程式: C+O2= CO C+ CO2 = 2CO还原铁的氧化物的化学方程式:Fe2O3 +3CO ∆2 Fe +3CO2(2)木炭燃烧:C+O2= CO2 2C+O2=2CO 2CO+O2=2CO2 C+ CO2 = 2CO 生成水煤气的化学方程式为: C+H2O=CO+H2二、思考:1.如何防止煤气中毒?提示:要保持室内空气流通;冬季室内燃煤要安装烟囱等2.水垢的形成:有关化学方程式为:Ca(HCO3)2∆CaCO3↓+CO2↑+H2O3.如何除去水壶中的水垢?提示:加入酸,可以将CaCO3物质等溶解4.无机化合物与有机化合物间的转化小结:碳及其化合物的转化,对人的生活、生产来说意义重大。

三、【归纳总结】自然界中碳及其化合物间的转化【学习小结】四、生活中多样的碳闻名于世的桂林溶洞、北京石花洞,就是由于水和二氧化碳的缓慢侵蚀而创造出来的杰作。

溶有碳酸氢钙的水,当从溶洞顶滴到洞底时,由于水分蒸发或压强减少,以及温度的变化都会使二氧化碳溶解度减小而析出碳酸钙的沉淀。

这些沉淀经过千百万年的积聚,渐渐形成了钟乳石、石笋等。

如果溶有碳酸氢钙的水从溶洞顶上滴落,随着水分和二氧化碳的挥发,则析出的碳酸钙就会积聚成钟乳石、石幔、石花。

鲁科版高中化学必修第一册《1、碳的多样性》优质课公开课课件、教案鲁科版必修1第三章第1节《碳的多样性》第二课时教学设计一、课标解读:1、了解并能讲述碳在自然界的循环2、掌握碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化。

3、了解溶洞、石笋钟乳石的形成,掌握发生的反应方程式4、能够了解水垢的形成及除去方法。

二、教材分析:本节课是鲁科版高一化学(必修1)第3章第1节,教学课时为2课时,本节课为第二课时。

碳及其化合物在自然界中广泛存在,在我们的生产生活中也有着非常广泛的应用。

学生虽然在初中接触了二氧化碳、碳酸钙等含碳的物质,但是由于受初中化学知识的深广度的限制,很难达到解释生产生活中的现象以及解决简单化学问题的水平。

本节根据生产、生活中碳元素的转化介绍碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化,从而进一步了解它们的性质。

并能解释与含碳物质有关的现象。

碳族元素是高中化学元素化合物知识重要的组成部分,在已知物质中,含碳化合物达几千万种,其中大多数是有机物,学好本节课对有机化学的学习有着极其重要的意义。

三、学情分析:. 学生为高一的孩子,好奇心强,已拥有了一定的逻辑推理能力和科学想象能力,具有较强的探究欲望;. 学生有一定的实验操作能力;学生在初中已接触过木炭、一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等含碳元素的物质,但由于受初中知识水平的限制没有进行深入研究,现在让学生在第一章学习过研究物质性质的基本程序之后再来研究其常见和常用物质的性质。

四、教学目标(一)知识与技能目标1.了解碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化2.了解溶洞的形成,工业炼铁的原理等。

3、能够用碳及其化合物的转化解释生活中一些问题(二)过程与方法:1.通过探究溶洞的形成,进一步熟悉研究物质的基本方法和程序,培养学生利用实验科学探究的能力。

2.体会自然界中的转化与实验室中的转化统一的科学思维。

3.进一步体验化学在生产和生活中的应用。

第2课时碳及其化合物间的转化整体构思教学目标1.课标要求能举例说明碳元素在自然界及生产、生活中的转化并加以简单分析,能写出相关反应物的化学方程式。

2.三维目标(1)知识与技能根据生产、生活中的碳元素转化的实例,了解碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化,从而进一步了解它们的性质。

使学生能够解释与含碳化合物有关的现象和解决简单问题,如水垢的形成与消除、木炭燃烧的现象、工业上炼铁的原理等。

(2)过程与方法体会将自然界中的转化与实验室中的转化统一起来的科学思维方法。

(3)情感态度与价值观了解人们经常利用科学知识实现碳元素的转化,为人们服务的案例,体会化学科学的伟大,增强求知的欲望。

通过介绍人类的活动破坏了自然界中碳转化的平衡所造成的后果,激发学生应用化学知识,维护生态平衡的热情和责任。

教学分析1.教材分析本课时从木炭燃烧、水垢形成和消除、工业炼铁等实例阐述了自然界和生产生活中碳元素的转化,为学生提供了解释或解决平时遇到的一些问题的方法。

2.学情分析学生对碳及化合物间的转化反应在初中有一定了解,而对这些转化在自然界中、生活生产中的意义和影响了解不多。

教学重点、难点1.重点:含碳化合物间的相互转化2.难点:含碳化合物间的相互转化教学方法实验探究、模型课前准备学生:预习碳及其化合物间的转化教师:准备实验仪器及药品,高炉炼铁装置模型,编制学案板书设计三、碳及其化合物间的转化1.自然界中碳及其化合物间的转化2.生产和生活中碳及其化合物间的转化教学设计复习提问1.举例说明什么是同素异形体。

它们的物理性质是否相同?它们的化学性质相同吗?为什么?2.Na2CO3和NaHCO3有哪些相似的化学性质和不同的化学性质?3.有哪些方法可以鉴别Na2CO3和NaHCO3固体?有哪些方法可以鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液?4.Na2CO3和NaHCO3如何转化?情景导入在自然界中,有多种多样的碳单质,也有广泛存在的含碳化合物,它们之间进行着永不停息的转化,而碳的转化与我们的生存和环境密切相关。

《碳的多样性》第二课时教案

课程标准

通过实验了解碳及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。

课标解读(教学目标)

1. 知道含碳化合物种类及其分类,能说出碳酸钠和碳酸氢钠的性质并比较其差异,

2.通过探究碳酸钠和碳酸氢钠的主要性质,进一步熟悉研究物质性质的基本程序,培养利用实验科学探究的能力。

3、通过实验探究激发学生探究化学的兴趣,发扬合作学习的精神,养成严谨科学的学习习惯。

教学重难点碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质

教学方法

实验探究、自主归纳,多媒体教学。

鲁科版必修1 第3章第1节碳的多样性(第2课时)学案第2课时碳及其化合物间的转化1.掌握CO2与碱反应产物的确定。

2.掌握CO2、CO2-3、HCO-3之间的相互转化。

细读教材记主干一、自然界中碳及其化合物间的转化1.转化示意图2.溶洞及钟乳石的形成原理(模拟实验)写出有关反应方程式:溶洞的形成:CaCO3+CO2+H2O===Ca(HCO3)2。

钟乳石的形成:Ca(HCO3)2=====△CaCO3↓+H2O+CO2↑。

二、生产和生活中碳及其化合物间的转化1.高炉炼铁(1)原料:焦炭和铁矿石。

(2)铁矿石被还原:3CO+Fe2O3=====高温2Fe+3CO2↑。

2.C、CO、CO2的转化关系当碱足量时生成碳酸盐,当CO2足量时,生成碳酸氢盐。

如与NaOH溶液反应:①CO2不足时:CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O;②CO2足量时:CO2+NaOH===NaHCO3。

2.CO2与NaOH反应产物的判断(1)根据CO2与NaOH反应用量判断n(CO2) n(NaOH)反应情况生成物<1∶2 NaOH过量,只发生反应①(余NaOH)Na2CO3=1∶2 CO2与NaOH恰好按①反应Na2CO31 2<n(CO2)n(NaOH)<1 ①②两个反应均有Na2CO3=1∶1 恰好发生反应② NaHCO 3>1∶1 只发生反应②CO 2剩余, NaHCO 3其上述转化关系可用数轴表示为:(2)根据向溶液中滴加盐酸的实验现象确定产物将CO 2通入NaOH 溶液中,充分反应后再向溶液中滴加盐酸,设产生的气体体积与加入盐酸的体积的关系如图所示,则依据a 与b 的关系可以判断溶液的组成并计算各组分的物质的量。

(1)若a =0,溶质只有NaHCO 3;(2)若a =12b ,溶质只有Na 2CO 3; (3)若a >12b ,溶液为NaOH 和Na 2CO 3(NaOH 只消耗HCl ,不产生气体);(4)若0<a <12b ,溶质为Na 2CO 3和NaHCO 3。

高中化学学习材料唐玲出品教材分析(一)知识脉络碳及其化合物在自然界中的广泛存在以及在我们的生产、生活中的广泛应用与碳的多样性紧密相关。

本节教材在初中化学知识的基础上,通过介绍、归纳金刚石、石墨、C 60、碳纳米管的物理性质和用途,体现碳单质的多样性;通过探究碳酸钠、碳酸氢钠的化学性质,认识碳酸盐与碳酸氢盐这些含碳化合物的性质及转化关系,体现碳的化合物的多样性;通过介绍自然界和生产、生活中碳及其化合物间的转化,认识碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化,体现碳元素转化的多样性。

(三)新教材的主要特点:知识更具有时代性和实用性。

通过活动探究的形式使学生获取知识,在关注获取知识结果的同时,也关注获取知识的过程。

更容易实现三维目标的培养。

二、教学目标(一)知识与技能目标1、通过介绍各种碳单质,使学生了解同素异形体的概念,知道碳有三种同素异形体,它们的物理性质有较大的差别,导致物理性质相异的主要原因是碳原子的排列不同。

2、知道含碳元素的化合物种类繁多,一般分为含碳的无机化合物和有机化合物两大类,通过活动探究认识碳酸钠和碳酸氢钠的主要性质,初步体会它们性质的差异。

碳的多样性 碳单质碳的化合碳元素转化的多样性 金刚石、石墨、C 60碳酸钠、碳酸氢钠的性质及转化 碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化3、根据生产、生活中的碳元素转化的实例,了解碳单质、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐之间的转化,从而进一步了解它们的性质。

使学生能够解释与含碳化合物有关的现象和解决简单问题,如水垢的形成与消除、木炭燃烧的现象、工业上炼铁的原理等,体会化学在人类生产、生活中的应用,激发学生学习化学的兴趣。

(二)过程与方法目标1、通过探究碳酸钠和碳酸氢钠的主要性质,进一步熟悉研究物质性质的基本程序,培养学生利用实验科学探究的能力。

2、体会将自然界中的转化与实验室中的转化统一起来的科学思维方法。

(三)情感态度与价值观目标1、通过实验探究激发学生探究化学的兴趣,发扬合作学习的精神,养成严谨科学的学习习惯。

高中化学学习材料第1节 碳的多样性第2课时 碳及其化合物间的转化课堂合作探究问题导学一、CO 2、CO 2-3、HCO -3之间的相互转化上述实验最终得到的溶思考与交流 1.向Ca(HCO 3)2溶液中加入NaOH 溶液时,有何现象?你能写出该反应的化学方程式吗? 2.向NaOH 溶液中通入一定量的CO 2,所得溶液的成分如何?CO 2、CO 2-3、HCO -3之间的相互转化典型反应①CO 2与足量的碱反应:CO 2+2NaOH===Na 2CO 3+H 2O ②足量CO 2与少量的碱反应:CO 2+NaOH===NaHCO 3③碳酸盐与酸反应:Na 2CO 3+2HCl===2NaCl +H 2O +CO 2↑④⎩⎨⎧与盐酸反应:NaHCO 3+HCl===NaCl +H 2O +CO 2↑受热分解:2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+H 2O +CO 2↑⑤⎩⎪⎨⎪⎧与少量H +反应:H ++CO 2-3===HCO -3与CO 2、H 2O 反应:Na 2CO 3+H 2O +CO 2=== 2NaHCO 3⑥⎩⎨⎧受热分解:2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+H 2O +CO 2↑与碱反应:HCO -3+OH -===CO 2-3+H 2O二、图像题探究思考与交流你能根据上述方法作出向澄清石灰水中通入CO 2气体时,产生沉淀的质量与通入CO 2气体体积间的关系图吗?用图像表述化学过程或呈现背景信息是化学的基本表述方式,简约化是学生应该具有的最基本思维特征,而图像题正是化繁为简的方法。

做图像题的方法:(1)读图:①明确横、纵坐标的含义;②明确三点(起点、折点、终点)和曲线变化趋势的意义。

(2)识图:信息的寻找、选择、整理、重组与应用。

当堂检测 1.下列各组物质相互作用,生成物不随反应条件或反应物的用量变化而变化的是( ) A .Na 和O 2 B .NaOH 和CO 2 C .Ca(HCO 3)2和Ca(OH)2 D .Na 2CO 3和HCl2.在炼铁高炉中,主要发生了下列反应:①C +O 2=====点燃CO 2,②C +CO 2=====高温2CO ,③3CO +Fe 2O 3=====高温3CO 2+2Fe ,④CaCO 3=====高温CaO +CO 2↑,⑤CaO +SiO 2=====高温CaSiO 3,其中既属于化合反应又属于氧化还原反应的有( )A .1个B .2个 C .3个 D .4个3.将0.4 g NaOH 和1.06 g Na 2CO 3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1 mol ·L -1稀盐酸。