药源性疾病-2017.5.20

- 格式:pdf

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:19

药源性疾病药源性疾病是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

标签:药物;疾病;合理用药药源性疾病(Drug-induced diseases,DID)则是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

药物作为致病因子,大约有1 000种药物可诱发药源性疾病,而且药源性疾病在临床表现、病理组织改变及实验检查等方面。

与其他疾病很少有特异性不同。

因此,药源性疾病的诊断较为困难。

1 引起药源性疾病的原因分类1.1药理作用相关类其发生常受各种药动学及药效学因素的影响,是药源性疾病中最为常见的一类,发病率最高,了解药物的药理作用和作用机制,可以预测此类疾病。

1.2药物制剂因素药物在生产或调剂过程中,混入有毒物质,如阿司匹林合成中温度过高会产生乙酰水杨酸苷而引起过敏反应,阿托品、毛果芸香碱眼药在配制过程中pH值改变,产生分解物直接刺激组织形成慢性结膜炎。

1.3与促进微生物生长相关类广谱抗生素等抗生药物抑制或杀灭了体内特别是肠道内的敏感菌,使体内菌群平衡失调,导致耐药菌过度生长,从而引发各种继发的真菌感染及伪膜性肠炎等。

1.4与化学刺激相关类例如口服药引起的食道损伤、胃肠黏膜损伤,注射药物引起的局部肿痛、静脉炎;皮肤接触药物发生的皮炎、皮肤坏死。

1.5与药物过敏相关类如过敏性休克、过敏性皮疹、药物热、过敏性胆汁阻塞症等。

抗生素、解热镇痛药及磺胺类是最常导致过敏反应的药物。

1.6与撤药相关类这类疾病常发生于长期连续用药而突然停止给药或突然减小剂量后,再次用药不但不会加重症状,而且会使病情得到改善或治愈。

1.7患者机体方面的因素种族、性别、年龄是个体差异或同一体在不同环境、不同身体状况下,对药物的反应不同,会产生药源性疾病。

1.8与遗传代谢障碍相关类如6-磷酸葡萄糖(G-6-PD)缺乏症患者,服用氯喹、阿斯匹林、磺胺、维生素K等药物,即使很小剂量,都可致急性溶血;而铁血红蛋白还原酶缺乏者服用上述药物则发生高铁血红蛋白症性紫绀;血浆胆碱酯酶缺乏症患者,使用琥珀胆碱可致呼吸肌麻痹加重。

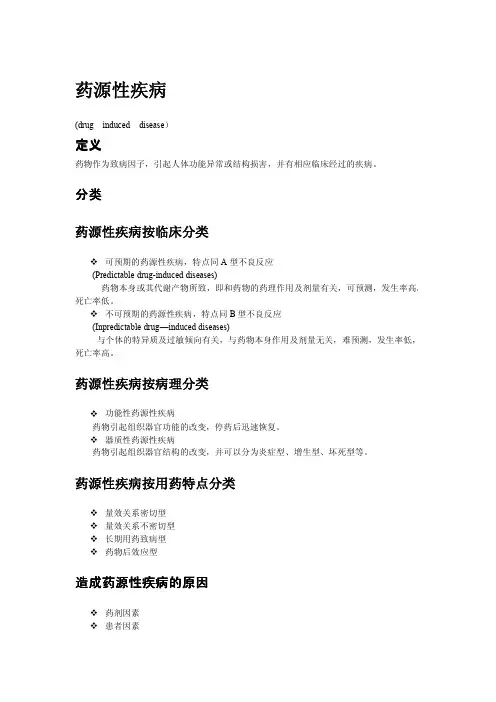

药源性疾病名词解释药源性疾病指在药物使用过程中,如预防、诊断或治疗中,通过各种途径进入人体后诱发的生理生化过程紊乱、结构变化等异常反应或疾病,是药物不良反应的后果。

药源性疾病概述指在药物使用过程中,如预防、诊断或治疗中,通过各种途径进入人体后诱发的生理生化过程紊乱、结构变化等异常反应或疾病,是药物不良反应的后果。

药源性疾病可分为两大类,第一类是由于药物副作用、剂量过大导致的药理作用或由于药物相互作用引发的疾病。

这一类疾病是可以预防的,其危险性较低。

第二类为过敏反应或变态反应或特异反应。

这类疾病较难预防,其发生率较低但危害性很大,常可导致病人死亡。

影响药源性疾病的因素一方面与病人本身状况有关,如年龄、营养状况、精神状态、生理周期、病理状况等。

另一方面与医药人员在用药过程中不当有关,如过量长期用药、不恰当使用药品、多种药品的混用等。

一般不包括药物极量所引起的急性中毒。

它的发展与化学药物品种的日益增多密切相关。

药物引起的损害,也和其他病因引起的损害一样,有其流行病学特点。

有潜伏期、发病机制、组织学改变、临床表现及不同预后。

由药物引起的各种疾病、如心律失常、弥漫性肺炎、肺纤维化,暴发型肝炎、慢性活动性肝炎,肾病综合征或肾功能衰竭、皮炎、再生障碍性贫血、溶血性贫血、精神错乱、消化道出血和癌肿等,均为明确的病症。

药物作用的两重性现在常用药中许多是化学合成的,既有对人体疾病的治疗作用,又有对人体造成损伤的副作用。

因此,如果用药不当,这种副作用发生率就会不断上升,从而导致人体新的疾病,这就是所谓的“药源性疾病”。

例如一些抗生素类药物,使用不当时,可损害人体的肾脏、肝脏、视听神经等;一些利尿药也可造成低血钾症;一些安眠药则可造成人对该类药的依赖性等。

即便是中药,这种情况仍然存在,不过相对少些。

例如,洋地黄,就有人发生过洋地黄中毒。

由此可见,用药治病时,有用药剂量,服用间隔时间等方面一定要遵医嘱,不可自作主张,随心所欲的服用,否则会造成严重后果。

药学综合知识:常见的药源性疾病有什么?药源性疾病是指由于药物因素而引起的机体、器官、组织、系统的病理损害和功能障碍,临床上可表现为一组疾病。

由于药物因素作用于人体引起的疾病称为药源性疾病,包括原发性药源性疾病和继发性药源性疾病。

前者又称药物引起的变态反应性疾病,如变应性鼻炎、哮喘、湿疹、荨麻疹等;后者又称药物的毒性作用或药物过量引起的毒性反应,如急性肝损害、肾功能衰竭等。

药源性疾病是严重威胁人民群众健康和生命安全的一类重要疾病,药源性疾病一旦发生,往往会产生严重后果,如不能及时处理和治疗,可导致患者死亡。

因此,我们必须重视药源性疾病。

一、引发药源性疾病的因素1、剂量过大或使用时间过长。

如给新生儿使用大环内酯类抗生素,导致新生儿发生严重的药物性肝损害,表现为黄疸、肝肿大等。

2、用药种类过多或交叉用药。

如用阿奇霉素治疗支原体肺炎,也可导致患者发生药源性支气管炎。

3、联合用药不当,如青霉素与头孢菌素合用时,易引起过敏反应,严重者可导致过敏性休克。

4、用药方法不当。

如口服磺胺类药物后,未按规定方法服用而使其在尿液中溶解度降低,而在尿液中形成结晶,堵塞肾小管而造成肾损害。

5、重复用药。

有些药物如链霉素、卡那霉素、庆大霉素、小诺霉素等单次使用后易造成药源性耳聋。

长期使用某一种药物可引起体内药物浓度过高而中毒。

二、常见的药源性疾病有哪些?(一)过敏反应过敏反应是指药物的一种或多种成分通过与体内蛋白结合,并通过各种途径进入血液循环,引起机体出现异常的、过度的和不适当的免疫应答,从而引起的临床综合征。

过敏反应多在用药后数分钟至1~2天内发生,以皮肤粘膜出现皮疹、血管神经性水肿、荨麻疹样或剥脱性皮炎等为特征。

过敏反应一般分为速发型和迟发型两类。

速发型过敏反应可在数分钟或数小时内出现,表现为荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克等。

迟发型过敏反应可在用药后几天甚至几周内出现,表现为全身性瘙痒、荨麻疹等。

药源性疾病发生时应立即停用可疑药物,并给予抗过敏治疗。

药物不良反应及药源性疾病药物具有两重性,一方面可以调整患者的生理,生化功能而恢复健康,用来防治疾病;另一方面也可引起生理,生化功能紊乱或组织结构的变化等不良反应。

药源性疾病是药物引起的疾病,它既是药源性疾病的组成部分,又是药物不良反应的延伸。

一.药物不良反应:(一)不良反应的概念:正常剂量的药物用于预防诊断治疗时或调解生理功能时所出现的有害的和与用药目的无关的反应。

(此定义排除有意的,或意外过量用药所引起的反应。

)(二)不良反应的类型:1.A型不良反应:(又称剂量相关不良反应)是药物的药理作用增强所导致。

与剂量有关,可预测,发生率高但死亡率低。

归属于此类的不良反应包括以下:(1)副作用:某一种药物常有多种作用,在正常剂量情况下出现与用药目的无关的反应称为副作用。

一般说来,副作用比较轻微,多为可逆性机能变化,停药后通常很快消退。

副作用随用药目的不同而改变。

(2)毒性反应:大多数药物都有或多或少的毒性。

毒性反应是指药物引起机体发生生理生化机能异常或组织结构病理变化的反应;该反应可在各个系统、器官或组织出现。

药物的毒性作用一般是药理作用的延伸,主要对神经、消化、循环、泌尿、血液等系统,以及皮肤组织造成损害。

各种药物毒性性质和反应的临床表现各相同,但反应程度和剂量有关,剂量加大,则毒性反应增强。

药物引致的毒性反应所造成的持续性的功能障碍或器质性病变,停药后恢复较慢,甚至终身不愈。

(3)后遗效应:指停药以后血浆药物浓度已降至最低有效浓度以下时残存的药理效应。

后遗效应时间的长短因药物不同而不同。

如巴比妥类催眠药次晨的宿醉现象,是短暂, 链霉素等可引起永久性耳聋是长久的。

(4) 继发反应:继发于药物治疗作用之后出现的一种反应,也称为间接效果或治疗矛盾。

例如长期应用广谱抗菌药后,由于改变了肠道内正常存在的菌群,敏感细菌被消灭,不敏感的细菌或真菌则大量繁殖,外来细菌也乘虚而入,从而引起二重感染,导致肠炎或继发性感染,尤其常见于老年体弱久病卧床患者(见肠道菌群失调症);妇科常见的念珠性,霉菌性阴道炎等:还有在大剂量使用广谱抗菌药后,可见假膜性肠炎。

药源性疾病一、概述药源性疾病(drug-induced disease)又称药物诱发生疾病,是医源性疾病(iatrogenicdisease)的最主要组成部分。

它是指由于药物作为致病因子,引起人体功能或组织结构损害,并具有相应临床经过的疾病;一般不包括药物逾量导致的急性中毒辣。

事实上,药源性疾病就是药物不良反应的一定条件下产生后果。

近年来,药源性疾病有明显增多趋势,因此,医务人员一定要重视各类药物可能产生的药源性疾病,合理使用药物,争取把药源性疾病的发生减少到最低限度。

(一)药源性疾病的危害人们对药源性疾病的认识了经历了一个漫长的过程。

早在1870年-1890年人们成立委员会调查氯仿麻醉赞成猝死的原因,经了解才弄清楚了氯仿麻醉猝死的原因是氯仿增强心肌以茶酚胺敏感性,造成心律不齐而死。

1922件有人报道因用砷凡钠明(606)治疗梅毒时而造成黄疸。

1937年美国有107例死于磺胺酏剂,后来发现酏剂的溶液里含有二乙烯乙二醇,因制药工人不了解这个化合物的毒性,错误的使用了,进而促进了美国FDA对新药批和药上市后的管理。

实际上,人们对药物的了出现和随后广泛应用,发生变态反应药物性皮疹。

40年代以青霉为代表的多种抗生素研制成功与广泛应用,出现过敏性休克、第8对脑神经损害、肾损害肾、肾损害和骨髓抑制等。

60年代后肾上腺皮质激素在临床上广泛应用,药源性疾病又进一步展扩大。

特别是60年代的反应停()事件,即在欧洲发生了8000多例畸形婴儿的“药害”灾难;70年代心得宁上市4年左右,发现它能引起奇特而严重的“眼一粘膜一皮肝”综合征,有的患者失明,有的因腹膜纤维化导致肠梗阻而死亡。

以上两起突出事件引起极大的震惊,人们对药源性疾病的严重性有进一步的认识和警惕。

1946-1956年10年间有4000种化学俣成药,到1959年1年内就有400种化学药品。

1961-1973年6个国家上市新药有152种,目前国外上市的料药约3600多种。

常见药源性疾病药源性疾病(Drug-induced diseases),又称药物诱发性疾病,指在药物使用过程中,如预防、诊断或治疗中,通过各种途径进入人体后诱发的生理生化过程紊乱、结构变化等异常反应或疾病,是药物不良反应的后果。

那么常见药源性疾病有什么呢?下面和店铺一起看看吧!常见药源性疾病:( 1 )引起心律失常的药物① 抗心律失常药物:如洋地黄类、奎尼丁、普鲁卡因胺、胺碘酮、普罗帕酮、维拉帕米、利多卡因、双异丙毗胺、美西律(慢心律)及苯妥英钠等。

② 其他药物:血管扩张药(如普尼拉明、利多氟嚓、非诺地尔、节普地尔等)、抗精神病药(如氯丙嗓、甲硫达嚓、硫利达嗓、马普替林、多塞平、阿米替林)、三环类及四环类抗抑郁药、吠喃苯胺酸、阿托品、氯唆、卡马西平、水合氯醛、拟交感胺药(肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、多巴胺、麻黄素等)、日受体阻断剂、西米替丁、左旋多巴、地塞米松、强的松、利尿剂、氟烷、头抱唾吩钠、环磷酞胺、阿霉素及长春新碱等。

( 2 )引起心功能抑制的药物包括日肾上腺素能受体阻断剂、拟交感胺药、奎尼丁、普鲁卡因胺、利多卡因、美西律、洋地黄、金刚烷胺、氟苯丙胺、氯喳以及含构椽酸盐的药物。

( 3 )引起心肌病的药物包括抗肿瘤药物,三环及四环类抗抑郁药、乙醇、依米丁(吐根碱)、拟交感胺药、锉盐、磺胺和苯苟二酮等。

( 4 )引起心肌缺血的药物包括叫噪美辛(消炎痛)、脑垂体后叶素、二甲麦角新碱、硝酸甘油、硝苯地平、地尔硫覃、维拉帕米、普蔡洛尔、双嗜达莫(潘生丁)、脱屈嗦、米诺地尔(长压定)、呱哇嚓、二氮嚓、酚妥拉明、婴粟碱、乳酸普尼拉明、硝普钠、乙胺香豆素、去氧肾上腺素(新福林)、肾上腺素、麻黄素、苯丙胺、异丙肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺、长春新碱、避孕药、甲状腺素等。

( 5 )引起心包炎的药物二甲麦角新碱可引起心包炎。

( 6 )引起高血压的药物① 肾上腺皮质激素:可的松、氢氟可的松、泼尼松、地塞米松等可影响水、盐的代谢,使钠离子停留在体内,导致血容量增加;同时激素又使肾素一血管紧张素系统的活性增强,促使小血管收缩,使血压升高。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

2017 执业西药师《药学专业知识一》考点之常见药

源性疾病

常见药源性疾病有哪些你知道吗?你对常见药源性疾病了解吗?下面是yjbys 小编为大家带来的常见药源性疾病的知识,欢迎阅读。

(一)药源性肾病

急性肾衰竭

非甾体抗炎药、ACEI 类、环孢素【阿非还肾衰】

急性过敏性间质性肾炎

青霉素类、头孢菌素类、磺胺类、噻嗪类(多与剂量无关)

急性肾小管坏死

最常见的药源性肾病;严重程度与剂量成正比

氨基糖苷类、两性霉素B、造影剂、环孢素【俺还造两管】

肾小管梗阻

尿酸或草酸盐(抗肿瘤药引起肿瘤组织溶解形成尿酸)

肾病综合征

药物引起的免疫机制介导

金盐、青霉胺、卡托普利【金卡青棕色】

造影剂(又称对比剂,contrast media)是为增强影像观察效果而注

入(或服用)到人体组织或器官的化学制品。

这些制品的密度高于或低于周围组织,形成的对比用某些器械显示图像。

如X 线观察常用的碘制剂、硫酸钡等。

(二)药源性肝病

药源性肝病产生机制:药物或代谢物的毒性、过敏反应、特异质反应、干扰代谢酶等。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------京师杏林药师药源性疾病京师杏林药师.药源性疾病药源性疾病药源性疾病是由药物诱发的疾病,属于医源性疾病的一种。

具体是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。

一、引起药源性疾病的因素(一)患者的因素年龄因素(老、幼、婴)婴幼儿肝、肾功能较差,药物代谢酶活性不足,肾的滤过及分泌功能较低,影响药物的代谢消除。

加以婴幼儿的血浆蛋白结合药物的能力低,其血浆游离药物浓度较高,容易发生药源性疾病。

如灰婴综合症老年人容易发生药源性疾病是由于肝、肾功能降低导致药物的代谢清除率降低,使药物的半衰期延长;如老年人应用普荼洛尔,因肝功能减退和血浆蛋白含量降低,可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应。

性别因素女性的生理因素与男性不同,妇女在月经期或妊娠期,对泻药和刺激性强的药物敏感,有引起月经过多、流产或早产的危险。

药物的吸收、代谢受月经期的影响,常规剂量的避孕药和地西泮,在月经期服用则药理效应更强常规剂量的避孕药和地西泮,在月经期1 / 12服用则药理效应更强。

遗传因素异烟肼的代谢酶 N-乙酰转移酶,个体间差异很大。

慢乙酰化者服用后,异烟肼的半衰期为2~4.5h,血浆浓度为5g/ml;快乙酰化者服用后,则分别为 45~110min 及 1g/ml。

慢乙酰化型在黄种人中约占 10%~20%,在美国白人及黑人中约占 50%。

苯妥英钠由羟化酶代谢。

在羟化酶正常人群中的半衰期为 30~40h。

正常人的日剂量为600mg;而羟化酶缺乏者 300mg/d 即可引起明显的神经毒性。

胆碱酯酶有遗传性缺陷的患者。