一个真实的赫鲁晓夫

- 格式:docx

- 大小:81.79 KB

- 文档页数:4

赫鲁晓夫的改革及其影响盐城市明达中学韦建纲盐城市教科院李梅1953年斯大林逝世后,苏共政权几经更迭,后来赫鲁晓夫作为苏联最高领导人的地位稳定下来。

赫鲁晓夫上台后,对苏联进行了改革。

具体做法有:政治方面:1956年的苏共二十大上,赫鲁晓夫作了政治报告,他根据世界力量对比的变化,提出了“和平共处”、“和平竞赛”、“和平过渡”的路线。

大会闭幕的当夜,赫鲁晓夫又突然通知代表再次开会,向他们作了《关于个人个人崇拜及其后果》的报告,即《秘密报告》,全盘否定斯大林,否定十月革命道路的普遍意义,从而打破了对斯大林的个人崇拜。

它造成了深远的影响:此后,苏联的报刊掀起了批判斯大林的浪潮,同时进行了大规模的平反冤假错案工作,但也造成了苏联人民思想的混乱;西方国家把赫鲁晓夫反斯大林看作是“空前未有的合乎我们目的”的举动,他们趁机掀起了一股反苏反共的浪潮,给国际共产主义运动带来了极大的困难;资本主义国家的共产党人不知所措,纷纷失望退党;在东欧国家造成了大的动荡:1956年6月,在波兰出现了波兹南事件,1956年10月,在匈牙利出现了匈牙利事件;中共不赞成全盘否定斯大林,但也由此破除了对斯大林和苏联经验的迷信,,开始了探索中国特色的社会主义道路的历程,中共发表《人民日报》社论,对斯大林作了客观的评价,以苏联社会主义革命和社会主义建设的基本经验,肯定了十月革命道路的普遍意义,这一切造成中苏两党关系恶化,两党之间展开论战,苏联将两党关系扩大到两国之间,导致两国关系破裂。

经济领域:赫鲁晓夫进行了一系列改革,例如在农业方面,取消农产品义务交售制,提高农副产品收购价格,为提高粮食产量开展大规模的垦荒工作,推行“玉米运动”。

这些措施一开始有一定的成效;但是,由于苏联地处高纬地区,光照、热量条件不够,“玉米运动”失败,再加上1961年以来气候条件不利,几百万公顷的新垦地的沙漠化,导致苏联出现了严重的农业问题。

赫鲁晓夫一面恢复配给制,一面动用黄金,向国外购买粮食和食品,这在沙皇时代和苏维埃历史上是从未有过的。

一提起赫鲁晓夫,中国人立刻就会想到那个让苏联人民“吃二遍苦受二茬罪过着牛马不如的生活”、在联合国脱皮鞋敲讲台的“赫秃子”,那个酷爱“土豆烧熟了再加牛肉”、提出“三和两全”理论、分裂国际共运的“老修”。

如果平心静气回顾史实,也许可以说,50 年前开始改变苏联的,正是这位评价不一的赫鲁晓夫。

他是好人还是坏人?赫鲁晓夫令人刮目相看是在1953 年斯大林逝世后,当年他即当选为中央第一书记,同年5 月访问南斯拉夫时,为斯大林排斥南共向铁托道歉。

1956 年他更抛出重磅炸弹:在苏共二十大作了《个人崇拜及其后果》的秘密报告,提出破除斯大林的个人迷信,强调健全社会主义法制,为肃反扩大化造成的冤假错案平反昭雪。

他停止了苏联国内的大规模政治镇压,释放了数百万政治犯,为近2000 万人恢复了名誉。

苏联知识分子总算从斯大林时代的政治恐怖中获得解放,苏联的政治气候变得空前宽松,苏联逐渐成为一个“正常社会”。

赫鲁晓夫当政的1953 年—1964 年,苏联工业年增长率始终保持在9.1%至13.2%,普通民众生活明显改善。

他颇有平民风格,当政时不重“形象工程”,大量建造站台简陋的地铁,速度比斯大林时代快一倍以上,解决了莫斯科边缘地区的交通难题。

斯大林时代造的数十栋“高干楼”、“高知楼”,只是让本来就住得不错的精英们锦上添花罢了;赫鲁晓夫大造廉价的五层楼,虽然现在被嘲讽为“赫鲁破楼”,面临拆迁,但当时圆了数千万人的住房梦。

就连斯大林的战友、骂赫鲁晓夫是“暗藏敌人”的老布尔什维克莫洛托夫,晚年也不得不承认,赫鲁晓夫当政时,“日子确实比斯大林时代过得轻松”。

1956 年10 月30 日,苏联政府发表了《关于发展和进一步加强苏联同其他社会主义国家友好合作基础的宣言》,承认犯了大国主义的错误,表示今后将采取措施予以克服。

上述种种变化对苏联,对社会主义阵营,乃至对整个国际共运,产生了深远影响,打破了长期形成的凝固、僵化、紧张局面,开始了苏联和国际共运思想解放的新阶段。

关于赫鲁晓夫的笑话

关于赫鲁晓夫的笑话有很多,以下是其中两个:

- 赫鲁晓夫在某次会议上作关于批判斯大林肃反扩大化等错误的秘密报告时,会场中有一位代表大声喊道:“那时候你在哪里?”赫鲁晓夫对着喊声的方向厉声喝道:“请提问者站起来说!”提问者不敢站起来,全场哑然。

这时,赫鲁晓夫手指着提问者的方位说:“那时,我就在你现在坐的位置上。

”

- 赫鲁晓夫、苏斯洛夫、米高扬三人乘坐飞机在莫斯科上空游览视察,看到许多人在排队争买面包。

赫鲁晓夫说:“这时候如果我从飞机上投下大批面包和奶油,人们一定会拥护我。

”苏斯洛夫看到有不少人在争购美国书报刊物,说:“这时候如果我从飞机上投下大量美国书报刊物,人们一定也会拥护我。

”米高扬看到有许多人在排队争买猪肉时,说:“我要是这时能从飞机上投下‘米高扬肉类加工厂’的大量肉食品和香肠的话,人们一定更会拥护我。

”然后三个人相窥而笑。

这时听到他们议论的飞行员忍不住“嗤”的一下发出声来。

赫鲁晓夫问他在笑什么,飞行员说:“我是在想,如果这时我把你们三个人一起从飞机上扔下去,人民一定会拥护的是我!”。

《赫鲁晓夫回忆录》读书笔记《赫鲁晓夫回忆录》是前苏联领导人尼基塔·赫鲁晓夫所著的一部重要回忆录,记录了他在苏联政治体系中的崛起和领导苏联的经历。

《赫鲁晓夫回忆录》读书笔记尼基塔·赫鲁晓夫的回忆录是对苏联政治体系中的重要历史事件和领导人的揭示。

通过这本书,我们可以了解赫鲁晓夫作为苏联领导人的崛起、权力斗争、改革措施以及他本人对一些重大历史事件的看法。

以下是一些值得注意的重点和观点:1.赫鲁晓夫的崛起赫鲁晓夫在苏联政治体系中的崛起是一段曲折而戏剧性的过程。

他通过与列宁的妻子克鲁普斯卡娅的亲属关系,与斯大林建立了联系,逐渐获得了在党内的重要职位。

赫鲁晓夫的崛起标志着苏联政权的一次重要变革,他试图通过一系列的改革措施,推动苏联向更加开放和民主的方向发展。

2.斯大林的统治和赫鲁晓夫的解决方案回忆录中,赫鲁晓夫回顾了斯大林的统治以及他在苏联历史上的巨大影响。

他揭示了斯大林的极权统治、大清洗、集体化等政策的种种问题和后果。

作为斯大林的继任者,赫鲁晓夫试图通过“去斯大林化”来解决这些问题,并采取了一系列的改革和政策措施。

3.政治内斗与权力斗争在苏联政治体系中,权力斗争和政治内斗是常态。

回忆录中,赫鲁晓夫讲述了自己与其他苏联领导人之间的政治斗争,包括与布尔加宁、莫洛托夫和马林科夫等人之间的冲突。

他描述了这些斗争的动机、策略和结果,并对一些历史事件作出了自己的解读。

4.对外政策和国际关系回忆录中,赫鲁晓夫还涉及了苏联对外政策和国际关系的一系列重要事件。

其中包括苏联对匈牙利事件的处理、赫鲁晓夫与美国总统肯尼迪的关系、古巴导弹危机等。

他详细描述了这些事件的经过和自己的思考,以及他对当时国际局势的看法。

5.内部改革和农业问题在经济领域,回忆录中提到了赫鲁晓夫采取的一系列内部改革措施。

他试图通过解决农业问题和提高生产效率来推动苏联的经济发展。

然而,这些改革措施并没有取得预期效果,同时也带来了一些意想不到的后果。

关于自欺欺人的历史事件在人类历史上,存在着许多自欺欺人的事件,这些事件不仅仅是一种个体的行为,更是反映了整个社会的心理状态和价值观念。

本文将以几个历史事件为例,探讨自欺欺人的表现形式及其带来的影响。

1. 赫鲁晓夫的秘密报告在苏联的历史上,赫鲁晓夫在1956年召开的党代会上发表了一份名为《关于个人崇拜及其后果的秘密报告》。

这份报告揭露了斯大林时期的种种罪行和错误,包括大规模的政治迫害和冤假错案。

然而,赫鲁晓夫在报告中却没有提及他自己曾是斯大林的亲信和合作者,他试图将自己描绘成一个英勇的反对者,这是一种明显的自欺欺人行为。

这份报告虽然引起了一定的震动,但也让人们对赫鲁晓夫的真实动机产生了怀疑,同时也导致了苏联社会的混乱和不信任。

2. 纳粹德国的“终极胜利”在第二次世界大战期间,希特勒及其纳粹党宣布他们将实现“终极胜利”。

然而,事实上,纳粹德国的军事力量和资源已经处于严重不足的状态。

希特勒和他的追随者选择自欺欺人地忽视这一现实,继续进行无谓的战争,造成了更多的破坏和人员伤亡。

这种自欺欺人的行为最终导致了纳粹德国的灭亡和希特勒的自杀,也给整个欧洲带来了巨大的灾难。

3. 美国水门事件中的自欺欺人1972年,美国总统尼克松的竞选团队犯下了一系列违法行为,被称为水门事件。

尼克松及其团队试图掩盖真相,进行自欺欺人的行为。

他们通过销毁证据和阻止调查,试图维护自己的权力和声誉。

然而,最终事实大白,尼克松不得不辞去总统职务。

这个事件揭示了政府官员自欺欺人的本质,也对美国社会和政治造成了巨大的冲击。

4. 日本二战后的历史修正主义二战结束后,日本政府在历史教科书和相关官方文件中对日本侵略行为进行了歪曲和美化,试图自欺欺人地掩盖战争罪行。

他们试图将侵略行为描绘成为了“解放”和“保护亚洲兄弟民族”,否认对其他亚洲国家的残暴行为。

这种历史修正主义的态度引发了亚洲各国的强烈不满和抗议,也加剧了亚洲地区的紧张局势。

自欺欺人的历史事件给我们上了一堂深刻的教训。

被国人误读了45年的真实的赫鲁晓夫(组图)李奉先博客李奉先文提到“尼基塔·赫鲁晓夫”这个名字,中国人几乎无人不知,无人不晓。

这个极富个性色彩的苏联领导人之所以能留给国人深刻印象,是因为他在执政期间有五件事情令人跌掉眼镜:一是通过秘密报告,清算斯大林“肃反运动”罪行,随之对斯大林遗体抛骨扬灰;二是用臭烘烘的黑皮鞋敲打联合国大会,继而用粗暴的语言驱赶大会发言人,引起世界震惊;三是升级古巴导弹危机,为争夺全球霸权频繁向华盛顿发动挑战;四是火速出兵匈牙利,高调干涉他国内政;五是因逼迫中国接受长波电台和联合舰队问题,导致中苏关系急剧恶化。

事实上,我们的历史教科书亦是凸现赫鲁晓夫上述种种“不良”迹象。

据此,很多人一直认为这是苏联领导人典型的大国沙文主义使然,因此,当赫鲁晓夫1964年10月被解除党内外职务后,彼时的中国人心中窃喜,认为赫鲁晓夫的“屠夫脾气”令人厌恶,其结局亦是合情合理。

赫鲁晓夫下台45年以来,国人对其印象大抵如此而已。

不过,仔细研究赫氏时代的中苏关系史的人,不难发现这位强势领导人也有许多鲜为人知的正面因素。

比起他的前任及其后继者,赫鲁晓夫的人性化色彩最为突出。

黑白相间的赫鲁晓夫之墓本文,特从上述五件事情展开历史述评,旨在还原一个真实的赫鲁晓夫:一.清算斯大林:假赫鲁晓夫为血海深仇,真赫鲁晓夫为维护党内民主在斯大林生前,赫鲁晓夫一直卧薪尝胆,他向外宣称斯大林简直是自己的“生身父亲”,以赢得斯大林的赏识与信任,所以赫鲁晓夫在“后斯大林时代”一直做为党和国家最高领导人的接班人进行培养。

可是当斯大林去世不久,赫鲁晓夫却紧锣密鼓酝酿秘密报告,继而在损及斯大林个人声誉与威信后下令把斯大林的遗体从列宁墓中迁出。

在1956年2月25日苏共二十大上做的一个秘密报告,赫鲁晓夫的杀手锏是:“反对斯大林搞个人崇拜”。

这份内部稿件一出场,便剑锋直指“独裁者”:斯大林的一些不良品质在列宁活着的时候还只是处于萌芽状态,但在以后年代里已经发展到严重地滥用职权的地步,因而给我们党造成莫大的损失。

赫鲁晓夫究竟是不是中国人所指责的“忘恩负义之人”?赫鲁晓夫是中苏关系史中一个很有影响的人物,近年来,我国学术界对其研究有了比较深的拓展,出版了由赫鲁晓夫的儿子谢尔盖整理的三卷本的《赫鲁晓夫回忆录》。

同时,俄罗斯也解密了许多这一时期的档案资料。

学界关于赫鲁晓夫的研究热点问题主要有以下几个方面。

●发起反对斯大林个人崇拜是赫鲁晓夫的个人行为吗?赫鲁晓夫执政时期最具影响力和争议最大的是他在苏共二十大上所作的《关于个人崇拜及其后果》的报告,揭露了斯大林时期许多鲜为人知的事情。

以往人们多认为赫鲁晓夫反对斯大林主要是为了自己的权力,是他在苏共二十大上的即兴之作。

近年,学者根据新解密的档案,研究得出这样的结论:在苏共二十大上作反对斯大林个人崇拜的秘密报告,并不是赫鲁晓夫的个人行为,而是经过苏共中央主席团和苏共中央委员会同意的;反对斯大林的个人崇拜,虽然有赫鲁晓夫个人争权的因素,但更重要的是当时苏联社会发展的需要,审判贝利亚和大批政治犯从劳改营回来,需要苏共对此做出解释,这个问题不解决,无法满足那么多受害者要求平反的愿望,如果一个个案件审查下去,不知道要用多少年;苏联社会需要改革,不打破对斯大林的迷信,改革难以进行,反对个人崇拜实际上起了解放思想的作用。

●赫鲁晓夫在苏共二十大报告中所揭出的事实有根据吗?关于这个问题,有学者指出,档案资料和苏联历史的研究成果,“证明赫鲁晓夫的报告揭出的事实大部分有根据,完全没有根据的很少。

”而且,赫鲁晓夫揭露的斯大林滥杀无辜的事实只是冰山的一角。

学者认为:赫鲁晓夫的这一行动并不违背共产党提倡的“批评与自我批评”的自律原则和不断总结历史经验与教训的要求;赫鲁晓夫并非中苏大论战时期中国人所指责的“是个忘恩负义之人”,他曾真诚地认为斯大林是英明正确的,对斯大林的颂扬有求生存的一面,也有真诚的一面。

从苏联卫国战争初期的失利开始,赫鲁晓夫对斯大林的看法开始改变,1953年以后对斯大林时期案件的复查,让赫鲁晓夫认识了真实的斯大林,良心和道德让他不能对此无动于衷。

竭诚为您提供优质文档/双击可除兵临城下观后感篇一:《兵临城下之决战要塞》观后感《兵临城下之决战要塞》观后感双乳镇中心小学六(2)班:廖卫欣指导教师:王传兰今天,王老师组织我们观看了一部叫做《兵临城下—-决战要塞》的二战电影,引得我感慨无限啊!电影的内容说的是一九四一年苏联卫国战争初始,在现在白俄罗斯和波兰边界的布列斯特要塞,德国人不宣而战,突然袭击,而苏联人毫无防备,开始被打得晕头转向,后来英勇抵抗,最终八千人在外无救兵,内无弹药粮草的情况下,除了部分妇女儿童及少数人投降活命外,全部战死的悲壮,惨烈故事。

虽然是失败,但仍然让人唏嘘不已,真实的展现了战争的场面。

战争是什么?那就是瞬间的家破人亡,妻离子散;那就是到处的残垣断壁,一片废墟;那就是尸积如山,血流成河;那就是残肢断臂,血肉横飞;那就是哀嚎遍野,命悬一线;那就是生死搏杀,你死我活。

战争通常都是无情的,但人却绝对不是没有感情的动物,为了烘托人性在战争中的伟大,影片在有限的时间里,也给观众呈现了父女之情,夫妻之爱,战友之义。

这些情感在整部影片中展现的时间并不多,却让人唏嘘不已,凸显了红军战士的英勇和大无畏精神有些同学在影片快结尾时,听到旁白说少女阿莉亚和她的家人以及要塞内的老弱妇孺都在被德军俘虏后枪杀了,不禁唏嘘道:原来他们最后都没有活下来啊,这竟然是一部悲剧啊!是的,战争从来都不是一部喜剧,让我们共同祈祷这世界还是多些阳光、多些和平吧!1篇二:兵临城下《兵临城下》观后感电影开头以数千俄罗斯士兵横渡伏尔加河到斯大林格勒的场面作为开始,在激这枪林弹雨中,我印象很深刻的一个场景是一个士兵因为害怕的而跳进河,长官毫不犹豫的开枪朝他射击,也许很多人为此感到愤怒,我却为这位长官的决然感到钦佩,试想如果他不开枪打死他,那么整条船上的人只怕都会跟着跳下去,没有人是不怕死的。

长官需要把握组织面对危机的能力。

在战斗中由于枪支不够,有的人得到了枪,有的人只得到了子弹,为了生存,没有枪支的士兵只能紧紧跟在有枪的人后面,倒下的人会有另一个人拾起他的枪支。

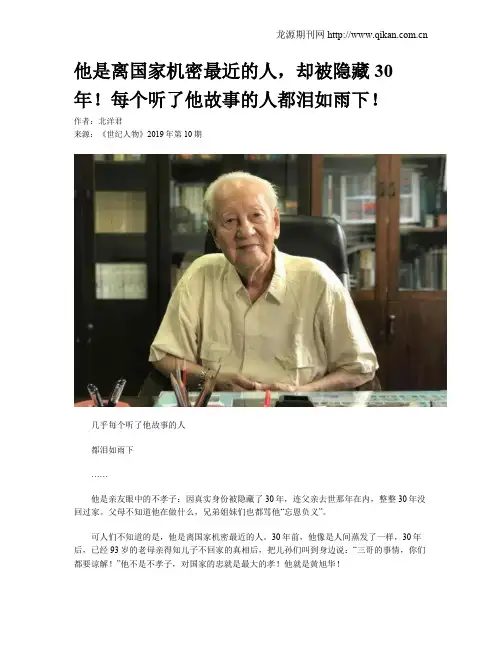

他是离国家机密最近的人,却被隐藏30年!每个听了他故事的人都泪如雨下!作者:北洋君来源:《世纪人物》2019年第10期几乎每个听了他故事的人都泪如雨下……他是亲友眼中的不孝子:因真实身份被隐藏了30年,连父亲去世那年在内,整整30年没回过家。

父母不知道他在做什么,兄弟姐妹们也都骂他“忘恩负义”。

可人们不知道的是,他是离国家机密最近的人。

30年前,他像是人间蒸发了一样,30年后,已经93岁的老母亲得知儿子不回家的真相后,把儿孙们叫到身边说:“三哥的事情,你们都要谅解!”他不是不孝子,对国家的忠就是最大的孝!他就是黄旭华!2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,93岁的黄旭华被授予“共和国勋章”。

北洋君犹记得,2017年11月17日,人民大会堂上演了感人的一幕:看到90多岁的黄旭华站在代表们中间,习近平总书记挪开前排的椅子,握住黄老的手,一再邀请他坐到自己身旁。

犹记得,在央视《开讲啦》的舞台上,黄老娓娓地叙述自己的经历,在他的演讲过程中,观众们除了报以热烈的掌声,还几次抹起了眼泪。

撒贝宁说:这是我听过的最震撼,最让人心情久久无法平静的演讲!犹记得,在上海交通大学120周年校庆时,90多岁的他,在演讲时毅然推开了为他准备的椅子,全程站着完成演讲,他让在场的所有人润湿双眼!如果今天之前,你还不熟悉黄旭华这个名字,那么今天之后,请记住他!他是中国第一代核潜艇总设计师,也被称为中国核潜艇之父。

1958年,为打破美苏等国对核潜艇技术的垄断,中央批准研制导弹核潜艇。

可中国无一人了解相关技术。

1959年10月1日,赫鲁晓夫访华,中国政府向他提出对中国核潜艇研制提供技术支持。

赫鲁晓夫傲慢地回应:核潜艇技术复杂,花钱又非常多,你们中国搞不出来,只要我们苏联有了,大家建立联合舰队就可以了。

毛主席听后愤怒地站了起来,挥动着他宽大的手掌,说:“核潜艇,一万年也要搞出来!”就是这样铿锵有力的一句话,黄旭华把一生都奉献给了核潜艇事业。

赫鲁晓夫回忆录读后感《赫鲁晓夫回忆录》是苏联前领导人赫鲁晓夫的回忆录,记录了他在政治生涯中的许多经历和见解。

这本书不仅仅是一部政治人物的回忆录,更是一部关于苏联历史和政治的重要文献。

读完这本书,我深受启发,对苏联历史和政治有了更深入的了解。

首先,赫鲁晓夫的回忆录让我对苏联的历史有了更清晰的认识。

书中详细描述了苏联在赫鲁晓夫时期的政治、经济和社会发展,以及他个人在这一时期的政治活动和决策。

通过赫鲁晓夫的回忆,我对苏联的历史进程有了更为全面的了解,对苏联的政治体制、经济发展和社会变革有了更深刻的认识。

其次,赫鲁晓夫的回忆录让我对苏联领导人的形象有了更为真实的认识。

在书中,赫鲁晓夫以第一人称的方式生动地描述了自己的政治生涯和领导风格,展现了一个真实的赫鲁晓夫。

通过他的回忆,我了解到赫鲁晓夫是一个有远见、有魄力的领导人,他在苏联的发展和改革中发挥了重要作用。

同时,他也是一个有人情味、有情感的领导人,他对苏联人民的关心和爱护也在书中得到了充分展现。

再次,赫鲁晓夫的回忆录让我对苏联的政治制度和体制有了更深入的了解。

书中详细描述了苏联的政治体制和领导机构,以及赫鲁晓夫在这一体制下的政治活动和决策。

通过赫鲁晓夫的回忆,我对苏联的政治体制和领导机构有了更为清晰的认识,对苏联的政治运行和决策机制有了更深刻的了解。

最后,赫鲁晓夫的回忆录让我对苏联的发展和变革有了更为深刻的认识。

书中描述了苏联在赫鲁晓夫时期的政治、经济和社会发展,以及他个人在这一时期的政治活动和决策。

通过赫鲁晓夫的回忆,我对苏联的发展和变革有了更为全面的了解,对苏联的历史进程和发展方向有了更深刻的认识。

总的来说,读完《赫鲁晓夫回忆录》让我对苏联的历史和政治有了更深入的了解,对苏联领导人的形象有了更为真实的认识,对苏联的政治体制和体制有了更深入的了解,对苏联的发展和变革有了更为深刻的认识。

这本书不仅仅是一部政治人物的回忆录,更是一部关于苏联历史和政治的重要文献,对我来说是一次深刻的学习和启发。

赫鲁晓夫的秘密报告赫鲁晓夫的秘密报告是苏联历史上一次重要的政治事件,它揭露了斯大林时代的种种罪行和错误,对苏联政治生活产生了深远的影响。

报告中,赫鲁晓夫对斯大林进行了严厉的批评,指出了他在执政期间犯下的错误和罪行。

这些错误和罪行包括大清洗、集体化运动、镇压异见人士等。

赫鲁晓夫在报告中指出,斯大林的个人崇拜和专制统治导致了苏联的政治和经济困境,给人民带来了巨大的苦难。

赫鲁晓夫的秘密报告还揭示了斯大林时代的许多不为人知的真相,包括苏联政治精英内部的斗争、斯大林对待同事和家人的残酷手段等。

这些真相的揭露震惊了全世界,也引起了苏联国内外的巨大反响。

报告的发布对苏联国内政治生活产生了深远的影响。

它打破了斯大林时代的政治僵局,使得苏联政治生活呈现出了一种新的气象。

赫鲁晓夫在报告中提出了一系列的改革措施,包括政治体制的改革、经济体制的改革、对外政策的调整等。

这些改革措施为苏联的后续发展奠定了基础,也为苏联国内外的关系带来了一系列的变化。

赫鲁晓夫的秘密报告还对国际社会产生了重大影响。

报告的发布使得苏联的国际形象发生了巨大的变化,也对国际政治格局产生了深远的影响。

报告揭露了斯大林时代苏联的许多不为人知的真相,使得国际社会重新认识了苏联,也重新认识了共产主义。

报告的发布也引起了国际社会的巨大反响,许多国家对苏联的政治生活产生了浓厚的兴趣,也对苏联的未来发展产生了一系列的猜测和预测。

综上所述,赫鲁晓夫的秘密报告是苏联历史上一次重要的政治事件,它揭露了斯大林时代的种种罪行和错误,对苏联政治生活产生了深远的影响。

报告的发布打破了斯大林时代的政治僵局,为苏联的后续发展奠定了基础,也对国际政治格局产生了深远的影响。

赫鲁晓夫的秘密报告赫鲁晓夫是苏联历史上的一位重要领导人,他在苏维埃社会主义共和国联盟共产党第20次代表大会上发表了著名的《关于个人崇拜问题的报告》(也称为“秘密报告”),该报告揭露了斯大林时期的种种罪行,引起了巨大的反响和影响。

首先,赫鲁晓夫指责斯大林在苏联通过大规模清洗政治对手的方式掌握了全国的政治权力。

他指出这种清洗造成了无数人的不幸和死亡,并给苏联政治和经济带来了深刻的破坏。

斯大林的种种罪行震惊了苏联和全世界。

其次,赫鲁晓夫谴责斯大林对待民族问题的态度和政策。

他认为斯大林采取了一种强制的、机械的方式处理民族问题,这种方式使得不同民族之间的关系变得极为复杂,这在苏联的不同地区引发了大规模的暴力事件和不和谐的多民族社会。

最后,赫鲁晓夫批评斯大林对艺术和文化的干涉。

他指出斯大林对艺术家和作家进行限制和批判,这使得苏联的文化艺术事业遭受了重大的损失。

他表示,艺术家和作家应该有自由地表达思想的权利,这对于整个社会的发展和创新是至关重要的。

赫鲁晓夫的秘密报告在苏联和全世界都引起了轰动效应,它促进了苏联社会的改革和民主化,成为历史上最具有影响力的政治报告之一。

它不仅影响了苏联历史,也影响了世界历史。

在赫鲁晓夫的《秘密报告》中,除了以上三个案例,还涉及到了一些其他的问题,例如斯大林对待农民和工人阶级的政策、苏联经济建设的困难和局限性,以及苏联在国际舞台上的外交政策等。

这些问题都极大地震撼了苏联社会,推动了苏联后续的发展和改革。

在赫鲁晓夫的影响下,苏联开始实行一系列的政治、经济和社会改革,包括对普通公民的权利保障、经济体制的调整和优化、对民族问题的处理等。

这些措施带来了苏联社会的现代化和民主化,但也面临着各种各样的挑战和障碍。

当然,其中也包括一些不可避免的失误和错误。

总之,赫鲁晓夫的《秘密报告》正是苏联历史上的一个重要转折点,也是全世界有着深刻影响的事件之一。

它向全世界展示了一个真实的苏联,促进了社会的改革和民主化。

赫鲁晓夫下台的真实原因作者:陆南泉来源:《百年潮》2008年第06期过去有人说,赫鲁晓夫下台是中共的“九评”批倒的,实际并非如此。

以下史实从一个侧面也可说明这一点。

在赫鲁晓夫下台后,中共中央对此立即进行研究,并作出决定,派周恩来率党、政代表团赴莫斯科参加十月革命47周年庆典,了解一下情况,试探改善中苏关系的可能性。

1964年11月9日,周恩来和苏共新领导会谈时,苏共中央主席团委员米高扬说:过去苏共是集体领导的,在同中共中央分歧问题上,苏共中央内部甚至在细节上也是没有分歧的。

后来,周恩来询问赫鲁晓夫下台政治原因,苏共新领导没有立即答复,只是到了第三次,即最后一次会谈时,苏共新领导用了20分钟时间泛泛答复周恩来说:苏共第二十次代表大会、第二十一次代表大会和第二十二次代表大会通过的路线和苏共纲领是正确的,不可动摇的。

赫鲁晓夫主要是在国内工作的某些方面,以及在工作作风和领导方法方面犯了一些错误。

这说明,苏共方面认为,赫鲁晓夫在中苏关系方面并没有错,当然,大论战也不是影响赫鲁晓夫领导地位的原因。

赫鲁晓夫下台的真正原因,苏斯洛夫在1964年召开的苏共中央十月全会上所作的主题报告中作了说明。

他列举了赫鲁晓夫一系列的严重错误。

而在苏共中央全会召开前,苏共中央主席团曾委托主席团委员波利扬斯基起草苏共中央主席团向苏共中央全会的报告。

之所以没有采用波利扬斯基起草的报告而采用苏斯洛夫的报告,其主要原因有:一是波利扬斯基起草的报告虽较全面、深刻和尖锐,但有些错误的责任很难说完全应由赫鲁晓夫一人承担,中央主席团其他成员也难脱干系,出于策略考虑,未加采用。

而苏斯洛夫的报告方案较温和,只是概括地、粗略地列举了赫鲁晓夫的主要错误;二是苏斯洛夫的报告方案回避了对外政策方面,特别是在处理与各国共产党关系方面的错误。

而波利扬斯基起草的报告,涉及到对外(包括对各国共产党国家)关系,还在总体上肯定苏共反华政策的前提下,也承认对华政策中的某些错误。

中外名人智慧的故事仰望智慧的天空,我们在惊叹周恩来能思巧辩的同时,也学到了他为国人维护了尊严的精神。

是的,只要多动脑筋,善于锻炼口才,就能在别人的恶意取笑中反败为胜,在人生中书写出不朽的篇章。

下面是店铺为您整理的中外名人智慧的故事,希望对你有所帮助!中外名人智慧的故事篇一:谭振兆吞阄定婚事清朝时期,通山县有个叫谭振兆的人,小时候因为家里比较宽裕,父亲给他定了亲,亲家是同村的乐进士。

后来,谭父死了,谭家渐渐衰退,经济条件远不如以前,乐进士便想赖婚。

一天,谭振兆卖菜路过岳父家,就进去拜见岳父。

乐进士对他说:“我做了两个阄,一个写着‘婚’字,另一个写着‘罢’字。

你拿到‘婚’,就把女儿嫁给你;拿到‘罢’字,咱们就退婚,从此谭乐两家既不沾亲也不带故。

不过,两个阄你只看一个就行了。

”说完就把阄摆出来。

谭振兆心想:这两个阄分明都是“罢”字,我不能上他的当。

想到这,他立刻拿了一个阄吞在腹中,指着另一个对乐进士说:“你把那个阄打开看看,如果是‘婚’字,我马上就离开这,咱们退婚;若是‘罢’字,那就说明我吞下的是‘婚’字,这门亲事算定了。

”乐进士煞费苦心制造骗局却被谭振兆识破,没办法只好把女儿嫁给谭振兆。

谭振兆吞阄是他机智地运用了另立标准的思维方法,运用这种方法,就收到了变被动为主动的奇效。

中外名人智慧的故事篇二:司马光砸缸救人的故事有一次,司马光跟小伙伴们在后院里玩耍。

院子里有一口大水缸,有个小孩爬到缸沿上玩,一不小心,掉到缸厂里。

缸大水深,眼看那孩子快要没顶了。

别的孩子们一见出了事,吓得边哭边喊,跑到外面向大人求救。

司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向水缸砸去,"砰!"水缸破了,缸里的水流了出来,被淹在水里的小孩也得救了。

小小的司马光遇事沉着冷静,从小就是一副小大人模样。

这就是流传至今"司马光砸缸"的故事。

中外名人智慧的故事篇三:蔡锷智讨风筝1915年底,卖国军阀袁世凯复辟称帝,遭到全国人民的唾骂和反对。

第十二章秘密报告历险记1956年,赫鲁晓夫在苏共二十大上作了题为《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告。

对于这一报告,人们至今仍褒贬不一。

有人认为这是尼基塔·谢尔盖耶维奇的功劳之一,他是第一个敢对斯大林的暴政讲真话的人;而有人却认为这是赫鲁晓夫的过错,他的秘密报告使共产主义体系遭到致命打击。

也有人说赫鲁晓夫作这个报告另有企图,他不顾先前与战友们达成的协议,事先不通知主席团,突然作出这个秘密报告。

其实原来准备的是另一份报告,但在开会前几天,赫鲁晓夫背着主席团成员完全篡改了报告内容。

人们不禁要问:这份报告的蓝本是什么?是谁起草的?其法律和政治地位如何?报告反映的是什么——民众意愿,上层政治斗争,还是赫鲁晓夫本人的冒险性格?令人难忘的二十大现在的大学里已经不学习苏共党史了。

假如你要问一个今天的大学生,苏共在什么时候开过什么样的大会,会上解决了什么问题,恐怕他回答不出来。

不过,苏共二十大可能是个例外。

就连商学院的一年级自费生都知道这次会议。

只是,对这次会议的有关情况各有各的说法。

在一个很有名气的商学院里,一位家庭条件优越的男生自信地对我说:“二十大解除了斯大林的领导职务,让他退休了。

”他旁边的一位一年级女生皱起眉头说道:“二十大揭露了斯大林的真实面目,他是人民的敌人。

”请不要笑话年轻人的率直。

对我们来说,在当今环境下,重要的是另外一个道理,即“二十”这个奇妙的数字至今还影响着俄罗斯的生活。

在戈尔巴乔夫时代这个符号是旗帜,是社会大众信念的象征。

在党的二十多次代表大会中人们时常谈论的只有二十大。

从二十大之后开始了赫鲁晓夫著名的“解冻”时代。

斯大林的个人崇拜受到批评,其罪行被揭露,无辜的受害者得到平反。

在二十大方针指引下,国家走上了民主发展的轨道。

不知道持这种观点的人们是否看过第一手资料。

因为很多在教科书和社会政治论著中被反复认定的东西却与历史文献不符,特别是讲述“二十大的决议是党的集体智慧的产物”的有关章节。

揭秘:告诉你一个真实的赫鲁晓夫

2008年09月12日

赫鲁晓夫

赫鲁晓夫在苏联和国际共运史上的作用很大,苏联后期领导人的政治意识恰好是在他领导的11年内形成的。

今天60岁以上的人对他印象很深,他对斯大林时期的许多阴暗面持否定态度,结束了警察恐怖,释放了数百万政治犯,为近2000万人恢复了名誉。

一提起赫鲁晓夫,中国人立刻就会想到那个把斯大林“焚尸扬灰”、让苏联人民“吃二遍苦受二茬罪过着牛马不如的生活”、在联合国脱皮鞋敲讲台的“赫秃子”,那个酷爱“土豆烧熟了再加牛肉”的“老修”。

2004年4月17日,赫鲁晓夫诞辰110周年。

无可否认的是,50年前开始改变苏联的,正是这位在中国人和俄罗斯人心目中有着截然不同形象的前苏共中央第一书记。

斯大林格勒战役期间的赫鲁晓夫(左一)及指挥官叶尔缅科

“他是个犯错误的共产党人”俄罗斯曾经流传着这样一则笑话:

三位苏联领导人坐火车旅行。

铁轨到了尽头,火车停下。

列宁号召:“立即发动无产者搞星期六义务劳动,修铁路,直通共产主义!”斯大林抽着烟斗,严肃地下令:“给我调100万劳改犯来,修不通铁路,统统枪毙。

”赫鲁晓夫敲着皮鞋喊:“把后面的铁路接到前面去,火车继续开!”赫鲁晓夫在政治生涯的后期,号召全国种玉米、把党委分成工业党委和农业党委、跟中共搞论战引起国际共运分裂、把核导弹运进古巴吓唬美国又在美国压力下撤回……把苏联干部群众折腾烦了,终于被他的学生兼党内同志勃列日涅夫赶下台。

毛泽东与赫鲁晓夫

参加过苏联卫国战争的伊万诺夫将军90年代和记者议论赫鲁晓夫的功过时说:“他是个犯了错误的共产党人。

他跟勃列日涅夫、戈尔巴乔夫和叶利钦不一样,是真心想实现共产主义的,只是方法不对头,效果不好。

”当初苏联出名的“持不同政见者”、如今却坚信社会主义的历史学家罗伊·梅德韦杰夫,2000年对记者说,赫鲁晓夫在苏联和国际共运史上的作用很大,苏联后期领导人的政治意识恰好是在他领导的11年内形成的。

今天60岁以上的人对他印象很深,他对斯大林时期的许多阴暗面持否定态度,结束了警察恐怖,释放了数百万政治犯,为近2000万人恢复了名誉。

汉学家齐赫文对记者说过,赫鲁晓夫也曾尝试改革僵化的经济,允许农民拥有自留地、自留畜,开了自由市场,“你们一反修,他吓坏了,规定自留地上不得种经济作物,别墅不得盖两层,自留畜不得超过一头带小牛的奶牛,自由市场只能出售自产的多余农副产品……”

尼克松与赫鲁晓夫激烈辩论

“日子比斯大林时代轻松”连斯大林的战友、骂赫鲁晓夫是“暗藏的敌人”的前苏联外长莫洛托夫,晚年也不得不承认,在赫鲁晓夫当政时,“日子确实比斯大林时代轻松”。

赫鲁晓夫当政的1953—1964年,苏联工业年增长率始终保持在9.1%—13.2%,普通人生活明显改善。

他颇有平民风格,当政时不重“形象工程”,大量建造站台简陋的地铁,速度比斯大林时代快一倍以上,解决了莫斯科边缘地区的交通难题。

斯大林时代造的数十栋“高干楼”、“高知楼”,只是让本来就住得不错的精英们锦上添花罢了;赫鲁晓夫大造廉价的五层楼,虽然现在被嘲讽为“赫鲁小楼”,面临拆迁,但当时圆了数千万人的住房梦。

我认识的退休女工纽拉大妈就住在这种楼里一套60平方米的小三居,她说,60年代初她家三代五口人搬进这有热水、有浴室的房子时,高兴得又唱又跳。

在赫鲁晓夫统治时,不再搞“肃反”“反革命医生案件”之类的严酷斗争,即使莫洛托夫、马林科夫和卡冈诺维奇等高层领导“被迫害”后,也不过是去当大使、水电站站长而已,无须吃枪子儿了。

难怪赫鲁晓夫1964年被勃列日涅夫赶下台时,气呼呼地说了句大实

话:“你们今天能罢免我,也多亏了我创建的宽松体制!”

与赫鲁晓夫与肯尼迪

“他让苏联走向世界”!

长期担任赫鲁晓夫英语翻译的苏霍德列夫本月初发表谈话说:“45年前,赫鲁晓夫打破‘铁幕’,到世界帝国主义的心脏美国作正式访问。

由此开始了我国领导的出访和外国代表团的来访,共签协议,相互拥抱……总之,他让苏联走向世界。

”同人们传闻的“大老粗、没文化”相反,赫鲁晓夫在国外脱稿讲话时,语言简朴、鲜明、有说服力。

他相信只要如实讲明真相,美国和其他西方国家人民就会由衷地同情并喜欢苏联的社会主义。

他于1959年9月在美国访问了13天,转了7个城市,满怀自信地向美国人保证:“我们将埋葬你们!”

当美国记者不厌其烦地用“民主”和“多党制”纠缠他时,老赫大俗大雅:“你们又要往我嗓子眼里塞死耗子!”在处理无伤大雅的细节时,老赫更是游刃有余。

在美女如云的好莱坞,美国制片人怂恿一女星去吻老赫,老赫不等苏联翻译提醒,落落大方地说:“干吗要等她来找我!我去吻她不就得了!”他在加利福尼亚参观工厂时到工人食堂进午餐,对那里的自助式售饭很欣赏:“这正是我们国家所需要学的!”他还欣赏百老汇大街,回国后就下令修直同克里姆林宫的新阿尔巴特大街,一侧是5栋24层的住宅楼,另一侧是4栋25层的办公楼。

可惜没等他的“百老汇”修完,苏共中央就“满足了赫鲁晓夫同志因年龄和健康原因提出的退休请求”。

赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导。

在莫斯科新圣母公墓他的坟前,矗立着曾被他当众侮辱过的雕塑家涅伊兹韦斯内设计的黑白相杂大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。