测定血氟存在的问题 - 科学网—博客

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

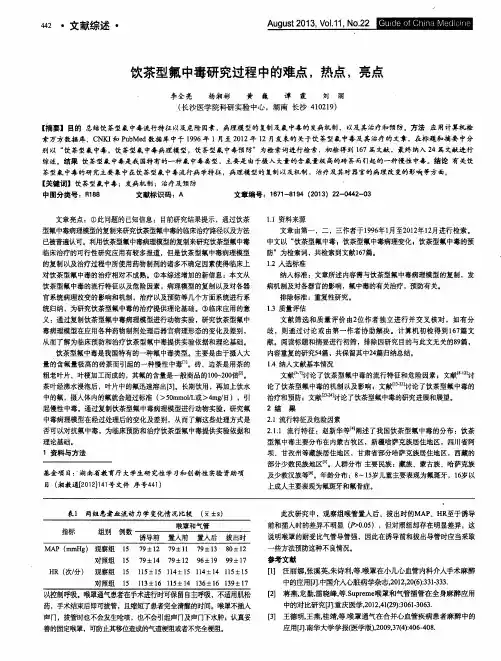

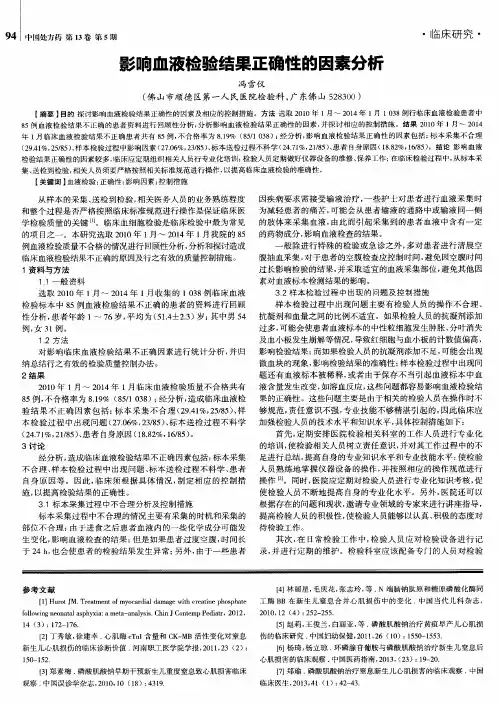

血标本采集过程中存在的原因及解决方法发表时间:2016-11-03T10:05:22.417Z 来源:《医药前沿》2016年10月第30期作者:金雪梅[导读] 所以定期加强了护理人员的业务学习和培训工作,经过一年的不懈努力,更好地服务病人,提高了满意度。

(江苏省连云港市第一人民医院江苏连云港 222002)【摘要】目的:通过对护理人员采集血标本中存在的原因分析,找出解决问题的方法,以此提高医生对疾病诊断的准确率。

方法:对静脉采血不合格标本进行原因分析,并采取相应的护理措施,提高检验标本的合格率。

结果:通过对2014年1月~2015年1月共37份静脉采血标本不合格率进行分析,提高了检验标本的送检质量。

【关键词】血标本采集;存在原因及解决方法【中图分类号】R446.11 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)30-0375-02 血标本的采集工作均有临床护士直接操作,准确、及时采集血标本是检验结果质量的前提及保证,血标本的好坏直接影响检验结果的准确率,是提高临床诊断、制定正确治疗方案的重要依据。

现将血标本的采集中存在的原因及解决方法报告如下。

1.存在原因及解决办法1.1 病人自身的原因及解决办法1.1.1首次抽血的、检查项目种类繁多的、强烈运动的、情绪紧张等,都明显影响病人的体内代谢,紧张、情绪激动等都可影响神经-内分泌功能,使病人的乳酸等明显升高,同时,进食后明显可致血糖、转氨酶等明显升高,严重时直接影响病人的检测结果。

1.1.1.1解决办法:一般主张清晨、安静状态下抽血,门诊病人至少休息15~30分钟后采血,住院病人我们建议清晨抽血后方可起床,以免影响检测结果,如有特殊检查,如:血脂等必须空腹12小时后抽血,且检查前三天禁食肉、蛋、奶等食物,急、危、重等病人除外。

37份血标本回馈的常见原因见表1.2 影响标本的采集原因及解决办法1.2.1三查七对工作流于表明形式,责任心不强,导致血标本试管贴错,加上晨间病人抽血多,急而乱,抽错床号或姓名者屡见不鲜。

地方性氟中毒早期诊断生化指标探讨地方性氟中毒的诊断,目前国内主要依据流行病学、临床及X线检查。

后两者均是本病的晚期病理表现,X线检查虽然是唯一的客观诊断指标,但是需要一定的设备和较高费用。

故本病实验室检验诊断指标的研究一直是研究者们关注的问题。

目前在检验诊断指标中唯有尿氟作为群体接触氟水平的指标,对诊断有一定的参考价值,但是由于它受许多因素的影响,变异较大对一个案病例的诊断尚有一定缺陷。

为此,本文在不同类型病区人群中随机选部分病人采集血、尿样本,以探讨饮水型地方性氟中毒病区人群早期生化改变特点;试图探索早期诊断地方性氟中毒生化指标。

1 材料与方法1.1观察对象按国家统一规定的地方性氟中毒诊断标准确诊病人600例及非病区健康人450名。

1.2观察项目及方法采集病人的空腹血液、晨尿或24小时尿测定血氟、钙、磷、镁、氯、碱性磷酸酶、谷草转氨酶、抗O、类风湿因子、T3、T4、总蛋白、白蛋白、球蛋白、出凝血时间、血小板白细胞及分类,指甲氟、毛发氟;尿氟、钙、磷、蛋白、酮体、潜血、PH、尿胆原、尿胆素、比重肌酐等。

血、尿、指甲、毛发氟采用氟离子选择电极,血尿生化及酶类采用意大利科尼616和日本RABA生化自动分析仪检验,血镁、氯采用美国405火焰光度计测定,尿液化学分析采用日本产MA4210尿液自动分析仪测定,T3、T4、用PEG放射免疫方法测定。

整个检验数据用计算机处理并进行多元回归分析。

2 结果地方性氟中毒病人的血、尿常规检验结果分析表明,红细胞、血红蛋白低于正常值下限分别达10.2%和17.8%,且轻、中、重型病人间红细胞和血红蛋白低于正常人的发生率差异有显著(P小于0.01),随病情加重发生贫血的人数增多,由此估计,所有地方性氟中毒病人中血红蛋白低于正常值可达13%~23%(95%可信区间)。

尿常规异常发生率12.2%均是轻微改变。

病人血清氟、尿氟、含量明显高于正常值,血清钙降低,磷升高,Ga/P比值下降,且随病情加重血钙上升,磷下降(P小于0.01)。

作者:许敏儿,女,1957年出生。

1982年浙江省广播电视大学毕业。

工程师。

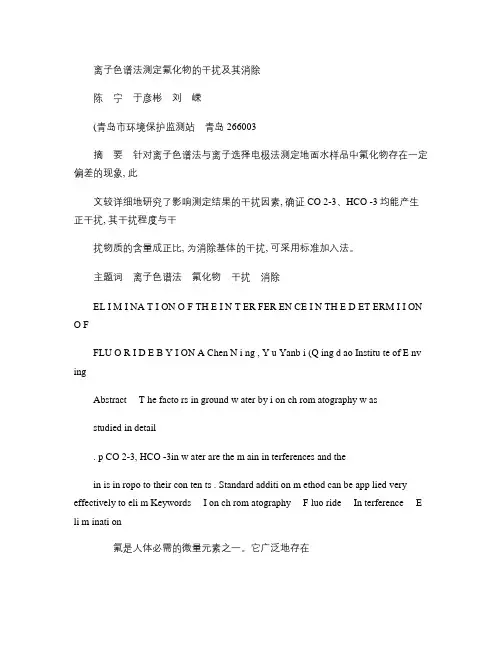

氟化物测定中几个技术问题的探讨许敏儿(浙江省德清县环保监测站, 浙江德清313200) 氟化物是环境监测项目的重要指标之一。

浙江省杭嘉湖地区的春蚕防氟监测,多氟地区地面水中氟监测,玻璃厂、水泥厂、磷肥厂、氟石矿等氟污染的工业废水、废气都需要进行氟的监测分析。

本文根据10多年对氟化物监测分析的实践,得出两个结论,一是被测溶液体系的pH 直接影响测定结果,当pH <5出现负干扰,pH >8出现正干扰,在pH ≥11时,相对偏差可高达53%;二是F -电极达到稳定的时间与被测溶液的浓度密切相关。

低浓度体系中电极响应慢,达到稳定时间长,高浓度体系中电极响应快,达到稳定时间短。

如011m g L 的浓度,F -电极测定10m in 才能达到稳定,而大于1m g L 的浓度,电极只需测定1m in 就可达到稳定。

本试验以河口水库出口水为例,进行监测分析。

1 仪器和试验111 仪器氟离子选择电极、饱和甘汞电极、离子活度计和磁力搅拌机等。

112 试剂氟标准液:称取012210g N aF (基准),预先105℃~110℃烘干2h ,溶解后定容至1000mL ,贮于聚乙烯瓶中,溶液每mL 含氟离子100Λg 。

总离子强度缓冲液:称取5818g 柠檬酸钠和85g 硝酸钠加水溶解,用盐酸调节pH 至5~6。

移入容量瓶并定容至1000mL 。

去离子水。

113 测定步骤11311 标准曲线在50mL 容量瓶中分别加入含0、5、10、20、50、100、200、300Λg 氟的标准溶液,再加入10mL 总离子强度缓冲液,定容至50mL 、得到0、011、012、014、1、2、4、6m g L 的标准浓度系列。

以氟离子选择电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,在磁力搅拌机中速条件下,由低到高测定上述标准浓度系列电位。

F -电极电位(E )、标准曲线斜率、相关系数与时间的关系如下:5Λg 标准备液 测定时间1~10m in ,电位值分别为E 01=310mV 、E 02=301mV 、E 03=296mV 、E 04=293mV 、E 05=291mV 、E 06=290mV 、E 07=290mV 、E 08=289mV 、E 09=289mV 、E 10=288mV ,10m in 时F -电极电位(E )达到稳定。

浅析动脉血气标本采集误差原因及对策动脉血气分析测定主要包括PH、PO2、PCO2、BE、SO2几项值的测定。

这几项指标反映的是患者采血时刻的呼吸气体交换和酸碱平衡状况。

血气分析对了解病情,决定治疗和观察治疗反应是必不可少的,所以因其结果迅速准确,对机体的呼吸功能和酸碱平衡状态有准确的反映而被广泛应用于临床各科,尤其对术后及危重患者的酸碱平衡的诊断和治疗提供了很大的方便。

标本正确的采集方法便于早期诊断和合理治疗;减轻重复采血给患者带来的痛苦及医务人员的工作量。

血气标本的采集分动脉血和动脉化毛细血管血,当前我们应用的主要以动脉血为主。

本文就动脉血气标本采集失误的原因做出分析并提出相关防范措施。

1、采集误差的原因可有以下因素构成:误入静脉、空气进入标本、抗凝剂使用不当、标本保存不当、病人情绪不良等因素。

2、误差原因分析(1)误入静脉影响检测值:因静脉与动脉血检测值相差较大,特别是在病人出现呼吸循环衰竭时,动、静脉血气数值差别更为显著。

(2)空气进入血样造成误差:在一个大气压下,干燥空气的PO2和PCO2分别为20kPa 和0.04kPa,与血标本中的PO2和PCO2形成显著的压力梯度。

若病人有缺氧或二氧化碳潴留,则该梯度更为明显。

因此标本中若进入空气将产生误差,通常是PH与PO2偏高,PCO2偏低。

(3)抗凝剂使用不当:一般用稀肝素钠作抗凝剂,因稀素钠不影响动脉血气中气体成分及酸碱度。

如抗凝剂过多对血样造成稀释,PCO2、PH的测量值将低于实际值,同时PO2可能会偏高,因为肝素含氧量高;抗凝剂过少起不到抗凝的作用。

(4)血气标本放置过久,注射器内血标本的细胞要继续耗氧同时产生CO2,若在10分钟内不能进行测定,可因置于室温下红细胞的代谢使[H+]增加并消耗氧,PH、PO2下降。

(5)患者情绪导致的误差,血中PH、PO2和PCO2参数具有不稳定性,可因病人呼吸和心率的骤变而迅速发生变化。

如恐惧、疼痛、愤怒、不合作、呼吸急促等,均可使肺泡通气量PO2和PH值的增加,PCO2反而减少;反之,如病人瞬间屏气或处于极度悲伤抑郁状态,可使肺泡通气量减少,导致PH、PO2下降,PCO2增加。

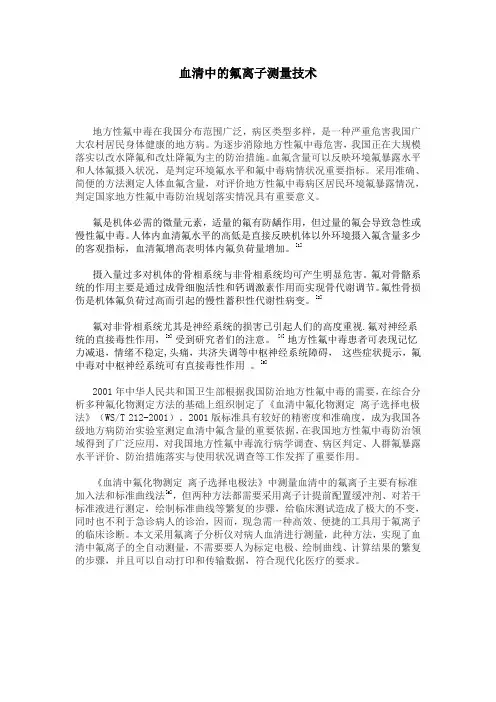

血清中的氟离子测量技术地方性氟中毒在我国分布范围广泛,病区类型多样,是一种严重危害我国广大农村居民身体健康的地方病。

为逐步消除地方性氟中毒危害,我国正在大规模落实以改水降氟和改灶降氟为主的防治措施。

血氟含量可以反映环境氟暴露水平和人体氟摄入状况,是判定环境氟水平和氟中毒病情状况重要指标。

采用准确、简便的方法测定人体血氟含量,对评价地方性氟中毒病区居民环境氟暴露情况,判定国家地方性氟中毒防治规划落实情况具有重要意义。

氟是机体必需的微量元素,适量的氟有防龋作用,但过量的氟会导致急性或慢性氟中毒。

人体内血清氟水平的高低是直接反映机体以外环境摄入氟含量多少的客观指标,血清氟增高表明体内氟负荷量增加。

[1]摄入量过多对机体的骨相系统与非骨相系统均可产生明显危害。

氟对骨骼系统的作用主要是通过成骨细胞活性和钙调激素作用而实现骨代谢调节。

氟性骨损伤是机体氟负荷过高而引起的慢性蓄积性代谢性病变。

[2]氟对非骨相系统尤其是神经系统的损害已引起人们的高度重视.氟对神经系统的直接毒性作用,[3] 受到研究者们的注意。

[4] 地方性氟中毒患者可表现记忆力减退,情绪不稳定,头痛,共济失调等中枢神经系统障碍,这些症状提示,氟中毒对中枢神经系统可有直接毒性作用。

[5]2001年中华人民共和国卫生部根据我国防治地方性氟中毒的需要,在综合分析多种氟化物测定方法的基础上组织制定了《血清中氟化物测定离子选择电极法》(WS/T 212-2001)。

2001版标准具有较好的精密度和准确度,成为我国各级地方病防治实验室测定血清中氟含量的重要依据,在我国地方性氟中毒防治领域得到了广泛应用,对我国地方性氟中毒流行病学调查、病区判定、人群氟暴露水平评价、防治措施落实与使用状况调查等工作发挥了重要作用。

《血清中氟化物测定离子选择电极法》中测量血清中的氟离子主要有标准加入法和标准曲线法[6],但两种方法都需要采用离子计提前配置缓冲剂、对若干标准液进行测定,绘制标准曲线等繁复的步骤,给临床测试造成了极大的不变,同时也不利于急诊病人的诊治,因而,现急需一种高效、便捷的工具用于氟离子的临床诊断。

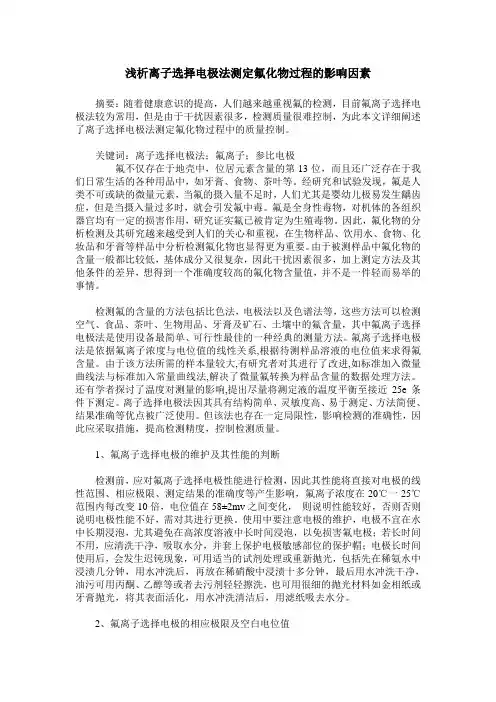

浅析离子选择电极法测定氟化物过程的影响因素摘要:随着健康意识的提高,人们越来越重视氟的检测,目前氟离子选择电极法较为常用,但是由于干扰因素很多,检测质量很难控制,为此本文详细阐述了离子选择电极法测定氟化物过程中的质量控制。

关键词:离子选择电极法;氟离子;参比电极氟不仅存在于地壳中,位居元素含量的第13位,而且还广泛存在于我们日常生活的各种用品中,如牙膏、食物、茶叶等。

经研究和试验发现,氟是人类不可或缺的微量元素,当氟的摄入量不足时,人们尤其是婴幼儿极易发生龋齿症,但是当摄入量过多时,就会引发氟中毒。

氟是全身性毒物,对机体的各组织器官均有一定的损害作用,研究证实氟已被肯定为生殖毒物。

因此,氟化物的分析检测及其研究越来越受到人们的关心和重视,在生物样品、饮用水、食物、化妆品和牙膏等样品中分析检测氟化物也显得更为重要。

由于被测样品中氟化物的含量一般都比较低,基体成分又很复杂,因此干扰因素很多,加上测定方法及其他条件的差异,想得到一个准确度较高的氟化物含量值,并不是一件轻而易举的事情。

检测氟的含量的方法包括比色法,电极法以及色谱法等,这些方法可以检测空气、食品、茶叶、生物用品、牙膏及矿石、土壤中的氟含量,其中氟离子选择电极法是使用设备最简单、可行性最佳的一种经典的测量方法。

氟离子选择电极法是依据氟离子浓度与电位值的线性关系,根据待测样品溶液的电位值来求得氟含量。

由于该方法所需的样本量较大,有研究者对其进行了改进,如标准加入微量曲线法与标准加入常量曲线法,解决了微量氟转换为样品含量的数据处理方法。

还有学者探讨了温度对测量的影响,提出尽量将测定液的温度平衡至接近25e条件下测定。

离子选择电极法因其具有结构简单、灵敏度高、易于测定、方法简便、结果准确等优点被广泛使用。

但该法也存在一定局限性,影响检测的准确性,因此应采取措施,提高检测精度,控制检测质量。

1、氟离子选择电极的维护及其性能的判断检测前,应对氟离子选择电极性能进行检测,因此其性能将直接对电极的线性范围、相应极限、测定结果的准确度等产生影响,氟离子浓度在20℃一25℃范围内每改变10倍,电位值在58±2mv之间变化,则说明性能较好,否则否则说明电极性能不好,需对其进行更换。

采集血液标本容易出现的错误及对策血液标本的正确采集,是护理工作中的一个重要环节,同时也是检验结果的保证,为临床疾病的准确诊断、治疗、疗效和病情观察提供科学依据。

本文就从采集标本的角度、临床检验的角度,对临床护理工作中采集血液标本出现的错误及其原因进行分析,并提出相应的对策。

标签:血液标本;检验分析;错误随着医学科学的不断进步,血液检验的项目也不断增多,血液标本也越分越细,护理工作与检验工作的协作关系也日益密切。

笔者在实际工作中发现临床护士在血液标本采集过程中,忽略的一些问题都能使检验的结果受到影响,造成检验结果失真和错误,无法成为医生诊断疾病的可靠依据。

现就从采集标本的角度、临床检验的角度,对临床护理工作中采集血液标本出现的错误及其原因进行分析,并提出相应的对策。

1 出现的错误笔者对200例错误报告作了一个统计,主要存在以下几种情况:①标本量不是多就是少。

如血常规,多了就发生凝血、结果不准、血沉,都会导致检验结果不准确,占36%。

②图方便省事。

抽取正在输液的血管,导致各种检查结果异常,占18%。

③张冠李戴。

如将抽的张某的血写成李某,又将抽的李某的血写成张某,导致检验结果和患者病情不符,误导临床医生,占14%。

④对医生开的化验单不看完全就抽取标本。

结果是有血常规样本无生化样本,检验科收到标本后通知临床标本不到位,再次给患者抽血,导致患者不满,占8%。

⑤三无标本(无姓名、无标签、无床号)。

护士抽完血就叫护工直接送检,占8%。

⑥用错采血管。

如把血常规抽成凝血三项,占8%。

⑦有标本,无化验单,占4%。

⑧有化验单,无标本,占4%。

2 原因分析①护士缺乏以患者为中心的服务意识,责任心不强。

临床科室晨间采血流程是以护士的工作程序为主导,缺乏对患者的个性化需求的服务。

②护士缺乏护理基础知识,对标本采集的方法、检验项目的抗凝需求知识掌握不足。

③护士未按要求采集。

在标本采集前对患者的健康指导没有做到位,采血前患者吃饭或晚餐饮食不当,以及剧烈的运动后未适当休息等,造成标本检验结果不能反映患者的真实情况。

离子选择性电极法测定工屮氟含量的影响因素氟是化学性质十分活泼的元素,也是煤中毒害性元素之一,煤燃饶时氟几乎全部转化为挥发性化合物排放到大气中,然后固立在丄壤里或流入水中。

生长在高氟上壤中的植物则会通过根部吸收氟化物,人或牲畜则会因食用高氟食物或饮用髙氛水而中毒。

研究表明,HF对人体的毒性是S02的20倍,对植物具有强烈吸收和累积大气中HF的作用,不仅植物本身严重受害,而且通过食物链毒害人类和动物,破坏钙磷的正常代谢,抑制酶的活性,影响神经系统,产生低钙症、氟斑牙、氟计症及氟中毒。

我国煤含氟量一般在50豪爽/克~300亳克/克。

少数矿区高达3000亳克/克。

因此,准确测左萎中氟含量,对保护地球环境具有重要的意义。

高温燃烧一氟离子选择性电极法方便快捷,准确度高,实用性强,可作为煤及英它矿物质中氟含量测量的有效方法,但其测左结果的准确性会受到燃烧水解过程及电位测量系统的影响因素的干扰,主要包括试剂、仪器、煤样质量、通泼水蒸气时间、氧气流量、测量电位、干扰离子、氟电极实测斜率。

在此,很有必要对上述因素做系统分析,从而能够更加髙效、准确测左煤中氟含量。

1 实验原理实验采用高温燃烧水解一氟离子选择性电极法煤中意氟量。

煤样与石英砂混合后,在氧气和水蒸气混合气流中经过有机物燃烧和无机物热解2个阶段,经历从煤中分离出各利形态的氟化物并左量地溶于水中的过程。

其中,燃烧阶段的反应机理和高温左硫方法相似,但硫、氮、氯、氟的产物是以SOx、NOx、HCL、SiF4形态转入冷凝水中。

煤样进入高温区之前,可撚物已基本燃烧完全;进入没温区之后,煤灰全部眾壺于氧气和水蒸气气流中,此时含氟矿物迅速产生水解反应,氟化物全部释放岀来,并定量地转入冷凝水中。

以氟离子选择性电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测定样品溶液中氟离子浓度,讣算出煤中总氟量。

2影响因素试剂石英砂煤样在高温水解时,煤灰中碱金属和碱上金属氟化物分解后形成碱性氧化物,该氧化物很容易与HF反应,把刚释放出来的氟又吸收回去,所以在煤样中加入适量石英砂可以与HF反应生成稳左的SiF4化合物,此化合物也比较容易转入水中。

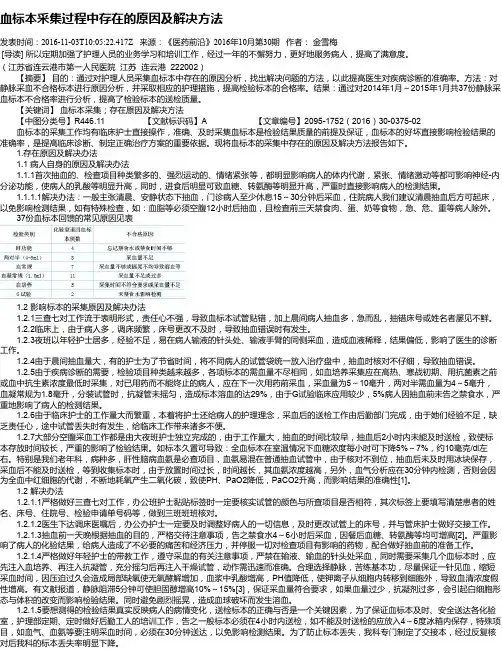

血液标本临床检验不合格的原因和对策分析张建勇摘要】目的:观察并分析血液标本临床检验出现不合格的原因,并采取科学有效的防范对策。

方法:选取我院检验科收集的1300例血液标本为研究对象,对血液标本检验不合格的原因及对策展开分析。

结果:在1300例血液标本中,出现检验不合格的有60例(占4.6%),18例为溶血,15例凝血,10例送检不及时,7例抗凝不全,6例样本量过少,另有4例为其他原因。

结论:临床在开展血液标本的检验过程中,一旦出现标本溶血、凝血、送检不及时及抗凝不全等情况时,就会使得检验不合格。

因此,血液检验科应完善各项规章制度,加强检验工作人员专业素养的培训,积极指导患者做好准备工作等,从而有效避免出现血液检验不合格的现象。

【关键词】血液标本检验;不合格原因;防范对策【中图分类号】R197.323 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)14-0118-02血液标本检验作为临床一项常用的检验方法,会直接影响到医护人员对疾病的判断,进而为患者的诊断及治疗提供一定的参考。

但是,作为综合性比较强的一项工作,血液标本检验涉及到的环节非常多,为了能够充分促进疾病诊断正确率的提高,就需要确保获得准确的血液检验结果[1]。

其中,血液检验的第一步便是采集患者的血液标本,而检验结果准确的前提条件便是血液标本合格[2]。

考虑到血液标本会受到多种因素的影响,进而导致检验结果不合格,因此,本文以我院采集的1300例血液标本为例,并对其中60例检验不合格的原因展开分析,并提出相应的防范对策。

现报告如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选取我院检验科2015年1月至2016年6月收集的1300份血液标本为研究对象,所有标本均采用一次性的真空采血器采集,并交由专门人员送至检验科进行检验。

在这1300份血液标本中,620份为血清,352份为血浆,328份为全血,检查方法以细胞学检查、生化检查及免疫检查为主。

血液标本在临床化学检查中值得注意的若干问题发表时间:2017-03-15T11:31:44.690Z 来源:《临床医学教育》2016年12月作者:孙素媛[导读] 目前为止,随着检验技术的提高,测定血糖以不用除蛋白质,而用直接测定方法就可以了,如氧化酶法等。

辽宁省辽阳市糖尿病医院检验科辽宁辽阳 111000【关键词】血液化验检查【中图分类号】R4 【文献标识码】A 【文章编号】2096-0867(2016)-12-042-01血液临床化学检查对疾病的诊断,治疗和预防有着十分重要的作用。

近年来随着测定技术的自动化和资料处理方法的进一步提高,以及质量控制技术的引进,使临床检验效果、准确率都有了明显的提高,现在就血液采取血清(浆)的分离、标本保存蛋白质等临床化学检查中的几个问题,对人体生物化学成分的生理变动,溶血以及药物的影响,谈一下笔者的看法。

1 血液标本的采取与分离1.1采血的时间血液的化学成份比较复杂,应考虑到各种化学成份的昼夜及日间变化,用药影响等,所以选择适当的采血时间是非常重要的,由于运动,进食后,精神应激反应等,都会影响到血液成份的改变,因此一般应当早晨空腹采血,但有些化学成份也不是绝对的局限于这些,如血糖,甘油三脂等化学成份进食3~4h以后显示数值与早晨空腹时数值比较近似,因而在文献上提出了进食后4~6h以上也可以采血。

1.2血液标本的种类是全血、血浆、血清1.2.1 全血是加入抗凝剂,含有形成份的变化,用于血液气体,PH值等测定。

1.2.2 血浆是全血经抗凝处理离心,使血细胞和血小板下沉,上层的淡黄色液体,(内含有纤维蛋白凝血因子)。

1.2.3 血清是全血未经抗凝处理凝固后析出的淡黄色液体(不含有纤维蛋白原凝血因子),血清在临床化学检查上最为多用。

1.2.4 采血和血清分离从采血到分离血清血液标本的前处理,很重要的是正确操作,在这期间应努力抑制血细胞成份的影响。

血细胞成份向血清转移的原因:①溶血;②通过细胞通透性物质的出入(K、Cl)等;③细胞代谢物的转移(因血细胞糖酵解、乳酸、丙酮酸向血清中转移葡萄糖向细胞中转移)所以要减少化学成份转移,避免溶血,应尽快将血细胞和血清分离。

测定血氟存在的问题

我很汗颜,因为我在大学专门讲授生物材料检验这门课,每次讲到血氟测定的时候,总觉得很简单,直接用离子选择电极法,样品用TISAB吸收后变可直接测定。

上个月,和别人合作一个课题,课题需要测定血中的氟,才发觉实际的测定不不那么简单

首先,我们选择了血清作为样品,血清正常值报道大概在0.027ug/ml,当时将血清稀释5倍,结果未检出。

测定完成后,也没有重视,估计可能是测定灵敏度达不到要求,所以结果最终报了检出限。

因为想到报道的血浆正常值有1.2mg/L,含量是比较高的,所以第二次测定选用了血浆作为样品。

很有信心的将血浆样品稀释了3.5倍后,进行测定,结果发现,仍未检出。

汗~~~。

做标准曲线,电极洗至330,然后测定TISAB,电位升至286,第一点标准浓度0.04ug/ml,测定值为281,第二点为0.1ug/ml,测得值为275,第三点为0.2ug/ml,测得值为266,大概数据这样的,我记不很清楚,线性是良好的。

0.04ug/ml是肯定能测定出来的。

后来用标准加入法也做了,加入的第一个标准点浓度,血基底是286,和TISAB一样,加入0.04ug/ml 标准浓度后,电位为281.

我很纳闷,按上述测定,检出方法的灵敏度远远高于血浆样品的正常值水平,为什么我们却始终测定不出来。

是方法的问题,还是样品处理另有妙方,抑或是文献报道或者书上给出的正常值有问题

不知有没有测定血氟的高手,不吝赐教,倍感感激!同事说可以用标准加入法,事实证明也不行。

分析原因可能:1. 血液中的蛋白质或者基体有负干扰

2.以前报道的血浆正常值有误。