关中

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

四塞之地——关中关中因在函谷关、大散关、武关和萧关之间,因此称为“关中”。

关中南有秦岭,西有陇山,北面是黄土高原,再向北方和西北方,还有黄河天堑为屏障,东面也有黄河阻隔,四面都有天然地形屏障,易守难攻,被称为四塞之地。

关中是中华文明的诞生地,这片沃土最早沐浴了文明之光。

姜嫄为帝喾元妃,是陕西武功县人,正直母系氏族社会,姜嫄也就住在娘家。

帝喾常年征战,事务繁忙,姜嫄备受冷落。

一日,姜嫄见到路上有一巨人的足迹,她便履其迹而行。

不料,一股暖流传遍全身,姜嫄怀孕了。

在漆水河畔,姜嫄生下一个男婴。

对这个来历不明的孩子,姜嫄决定扔掉他。

她把孩子扔在狭窄的巷道里,想让牛马踩死,牛马却绕着走;她把孩子扔到荒山丛林里,被一群伐木人收养;她把孩子要回来,扔在冰河之上想冻死孩子,不料却被一群大鸟用翅膀托起孩子,有的还用翅膀为孩子遮挡风寒。

孩子怎么弄都没死,姜嫄以为他是神人,便决定好好抚养他,取名“弃”。

弃便是教民稼穑的后稷。

后稷喜欢农耕,发明了播种、灌溉、收获等农耕活动,还发明了农业工具耒耜。

从此,中华农耕文明产生了,后稷也成为周族的祖先。

《史记·周本纪》:"周后稷名弃,其母有邰氏女曰姜原。

姜原为帝喾元妃。

姜原出野见巨人迹心忻然说欲践之践之而身动如孕者"。

尧舜时期,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下,命鲧治水无果。

禹改变了他父亲鲧的做法,用开渠排水、疏通河道的办法治理水患。

当时,黄河中游有一座大山,叫龙门山。

狭窄的河道堵塞了河水,经常闹水灾。

禹观察好地形,带领人们开凿龙门,采用热胀冷缩的办法碎石,硬是把这座大山凿开了一个大口子(传说中的鲤鱼跳龙门就发生在此地)。

经过十三年的努力,终于把洪水引到大海里去了。

大禹三过门而不入的故事被后人传颂。

《禹贡》把关中的黄壤土定为上上等,即是最适宜种植农产品的土地。

战国时,韩国使用“疲秦之策”让秦国修成郑国渠以后,“于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯”。

古代的关中位于陕西渭河流域的关中,又称关中平原。

因为西有散关(大散关),东有函谷关,南有武关,北有箫关,故取意四关之中。

四方的关隘,再加上陕北高原和秦岭两道天然屏障,使关中易守难攻,战国时起就有“四塞之国”的说法,成为自古以来的兵家必争之地。

历史上,关中能多次成为统一全国的根据地以及10余个王朝的都城所在地,是与关中优越的自然条件、发达的农业以及固若金汤的地理环境即司马迁所说的“金城千里,天府之国”密不可分的,黄河流域一向被称为中国原始农业的发祥地,在西安附近的渭水流域,更有着特别优越的土壤与气候条件。

大约离现在七、八千年,这些地方已经有了颇具规模的原始农业。

黄土高原植被茂密,是最有条件发展成优良农业区的地区;中国最早的地理著作《禹贡》曾评定九州也就是当时全国的土质,陕西属于雍州,雍州的黄壤土列为上上,即第一等;汉代时也曾有类似的评比,陕西关中的土质仍被评为上上。

关中平原的土壤还有一大优点就是比较疏松,非常易于开垦,这对只有简单的木、石、骨工具的先民来说,无疑也是天赐良土,是原始农业发展的最理想环境。

此外,由渭水冲积而成的关中平原气候温润、雨量充沛,特别是在今天的西安附近,密集的河流一般都有比较充沛的水量,这就是后来为人津津乐道的“八水绕长安”。

八水中除渭水外,汇入渭水的泾水也是比较大的河流,因为二水含泥沙量不同,所以在它们的交汇处水的颜色有明显的深浅不同,这就是成语“泾渭分明”的由来(插图4:渭河与泾河交汇处)。

由于优越的自然条件以及从周人以来形成的重农传统,使陕西关中的农业长期处于全国的领先地位。

秦穆公十二年(前648年),晋国因灾荒向秦借粮,秦穆公慷慨允诺,将大批粮食向晋输送,“以船漕车转,自雍相望于道”,其规模之大,被称为“泛舟之役”。

如果没有发达的农业,没有充足的粮食储备,这种大规模输粮场面是不会出现的。

到战国时期,秦国的农业因郑国渠等著名水利工程的修建而更加发达。

据史学家估计,郑国渠灌溉的115万亩良田,足以供应秦国60万大军的军粮。

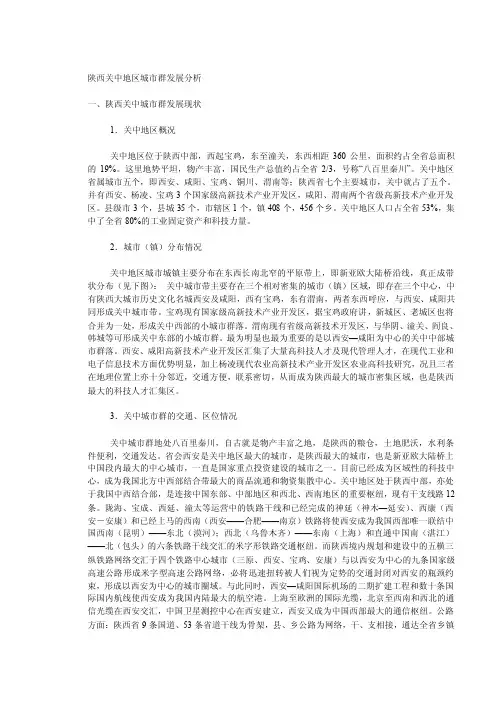

陕西关中地区城市群发展分析一、陕西关中城市群发展现状1.关中地区概况关中地区位于陕西中部,西起宝鸡,东至潼关,东西相距360公里,面积约占全省总面积的19%。

这里地势平坦,物产丰富,国民生产总值约占全省2/3,号称“八百里秦川”。

关中地区省属城市五个,即西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南等;陕西省七个主要城市,关中就占了五个。

并有西安、杨凌、宝鸡3个国家级高新技术产业开发区,咸阳、渭南两个省级高新技术产业开发区。

县级市3个,县城35个,市辖区1个,镇408个,456个乡。

关中地区人口占全省53%,集中了全省80%的工业固定资产和科技力量。

2.城市(镇)分布情况关中地区城市城镇主要分布在东西长南北窄的平原带上,即新亚欧大陆桥沿线,真正成带状分布(见下图):关中城市带主要存在三个相对密集的城市(镇)区域,即存在三个中心,中有陕西大城市历史文化名城西安及咸阳,西有宝鸡,东有渭南,两者东西呼应,与西安、咸阳共同形成关中城市带。

宝鸡现有国家级高新技术产业开发区,据宝鸡政府讲,新城区、老城区也将合并为一处,形成关中西部的小城市群落。

渭南现有省级高新技术开发区,与华阴、潼关、阎良、韩城等可形成关中东部的小城市群。

最为明显也最为重要的是以西安—咸阳为中心的关中中部城市群落。

西安、咸阳高新技术产业开发区汇集了大量高科技人才及现代管理人才,在现代工业和电子信息技术方面优势明显,加上杨凌现代农业高新技术产业开发区农业高科技研究,况且三者在地理位置上亦十分邻近,交通方便,联系密切,从而成为陕西最大的城市密集区域,也是陕西最大的科技人才汇集区。

3.关中城市群的交通、区位情况关中城市群地处八百里秦川,自古就是物产丰富之地,是陕西的粮仓,土地肥沃,水利条件便利,交通发达。

省会西安是关中地区最大的城市,是陕西最大的城市,也是新亚欧大陆桥上中国段内最大的中心城市,一直是国家重点投资建设的城市之一。

目前已经成为区域性的科技中心,成为我国北方中西部结合带最大的商品流通和物资集散中心。

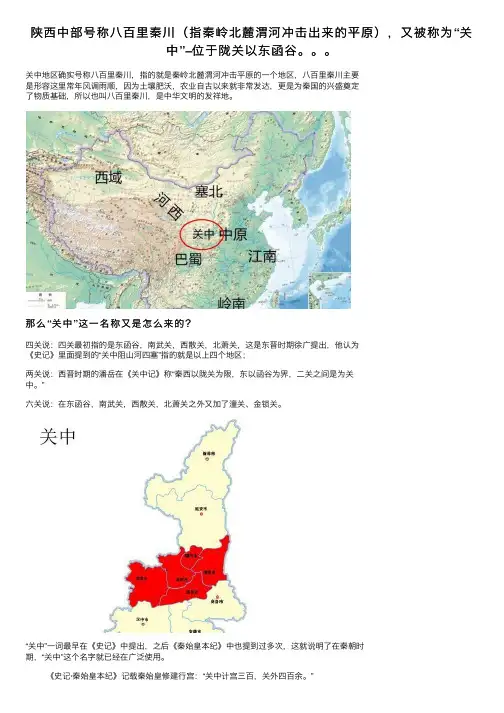

陕西中部号称⼋百⾥秦川(指秦岭北麓渭河冲击出来的平原),⼜被称为“关中”–位于陇关以东函⾕。

关中地区确实号称⼋百⾥秦川,指的就是秦岭北麓渭河冲击平原的⼀个地区,⼋百⾥秦川主要是形容这⾥常年风调⾬顺,因为⼟壤肥沃,农业⾃古以来就⾮常发达,更是为秦国的兴盛奠定了物质基础,所以也叫⼋百⾥秦川,是中华⽂明的发祥地。

那么“关中”这⼀名称⼜是怎么来的?四关说:四关最初指的是东函⾕,南武关,西散关,北萧关,这是东晋时期徐⼴提出,他认为《史记》⾥⾯提到的“关中阻⼭河四塞”指的就是以上四个地区;两关说:西晋时期的潘岳在《关中记》称“秦西以陇关为限,东以函⾕为界,⼆关之间是为关中。

”六关说:在东函⾕,南武关,西散关,北萧关之外⼜加了潼关、⾦锁关。

“关中”⼀词最早在《史记》中提出,之后《秦始皇本纪》中也提到过多次,这就说明了在秦朝时期,“关中”这个名字就已经在⼴泛使⽤。

《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇修建⾏宫:“关中计宫三百,关外四百余。

”也就是说关中地区有三百多座,关外地区有四百多座,那么这个所谓的关中和关外⼜是拿什么来区分的?很明显,在秦朝时期,就是拿函⾕关区分的,关中指的函⾕关⾥⾯,关外则是函⾕关外⾯,秦国遭到联合抗秦,就曾以函⾕关为关⼝,驻军看守,有“⼀夫当关万夫莫开”的优势。

现如今的关中则指的是陕西中部地区,也就是秦岭的北⾯、⼦午岭的南⾯,陇⼭东边,潼关西边所在的位置。

确切的来说,陕西中部的⼋百⾥秦川为何称为关中,主要还是以地形地貌以及在多处关内决定的,也就是说在秦国时期,⼈们就已经有这个内和外的区别。

还有就是因为渭河平原被四关包围,也就是“秦之四塞”,他们是函⾕关、⼤散关、萧关、武关,⽽渭河平原,所谓的⼋百⾥秦川正好处在四关之中,所以称为关中,都知道,关中地区是盆地,包括渭河平原、渭河⾕地、丘陵,在陕北⾼原和秦岭⼭脉之间。

再加上陕北⾼原和秦岭两道天然屏障,⼈们很⾃然的就将这⾥称之为“关中地区”,正是因为这个地形,处在四关之内的关中平原因为河流冲积和黄⼟堆积,形成了地势平坦,⼟壤肥沃、⽔源充⾜,⽽且交通便利,关中地区也因此经济发展迅速,成为“天府之国”。

关中的名词解释关中,是指中国古代地理区域中的一个区域,位于陕西省中部。

它是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方,被誉为中国的“中原腹地”。

关中地区以其丰富的资源、深厚的历史文化和独特的地理特点而闻名于世。

关中地区的名字来源于其地理位置,它位于“腹地”之中,被著名的太行山、华山、黄河等山脉与河流环绕,形成了一座自然屏障,使得关中地区成为了中国古代文明的重要中心。

作为中国历史上的政治、军事、经济和文化的重要区域,关中地区在古代就被赋予了重要的地位。

首先,关中地区是古代政治中心的重要所在。

自秦始皇统一六国之后,他选择在关中建都咸阳,成为了中国历史上第一个真正意义上的“大都”。

秦朝统一后,封建时代的王朝接踵而至,都选择在关中地区建立政权。

例如,西汉刘邦定都长安,东汉建都洛阳,这些都表明了关中地区在政治上的重要性。

其次,关中地区以其丰富的经济资源而受到关注。

关中地区是中国古代农业发展的核心地带之一,其温和的气候、肥沃的土地以及丰富的水源,使得这里成为了农业的宝地。

关中地区盛产小麦、玉米、水稻以及各种水果和蔬菜,被称为“天下粮仓”。

此外,关中地区还拥有丰富的矿产资源,如煤炭、铁矿石等,这为工业的发展提供了有力的支撑。

同时,关中地区还因其悠久的历史文化而享有盛誉。

关中地区是中国古代文明的发祥地之一,曾经涌现出许多杰出的学者、文化名人。

长安是古代政治、经济、文化中心之一,吸引了大量的学者、艺术家和文人前往。

关中孕育了许多重要的文化和思想,如道家学派的创始人老子、历史学家司马迁等,这些人物对中国古代文化产生了深远的影响。

除了历史文化之外,现代的关中地区也是旅游胜地。

黄河、华山等自然景观以及秦始皇兵马俑等历史遗迹,吸引了来自世界各地的游客。

同时,关中地区还以其独特的民俗文化而著名,如陕北梆子、秧歌等,使得这里成为了一个文化交流与欣赏的场所。

总的来说,关中地区是一个具有丰富历史文化和独特地理风貌的地方。

它不仅是中国历史上政治经济的重要中心,也是文化传承的重要地区。

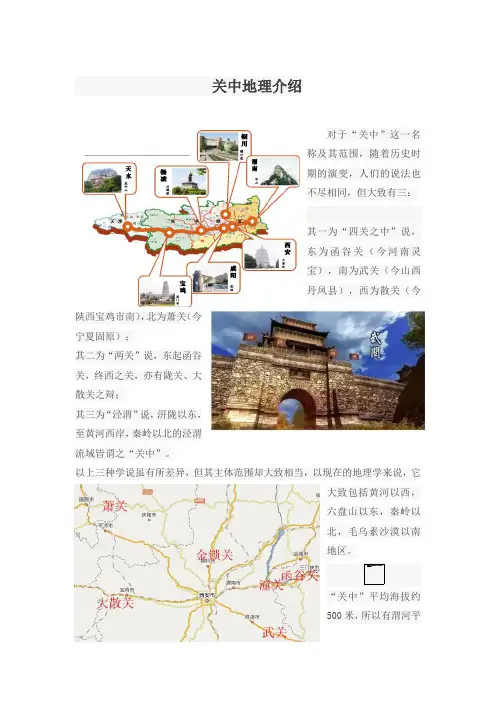

关中地理介绍对于“关中”这一名称及其范围,随着历史时期的演变,人们的说法也不尽相同,但大致有三:其一为“四关之中”说,东为函谷关(今河南灵宝),南为武关(今山西丹凤县),西为散关(今陕西宝鸡市南),北为萧关(今宁夏固原);其二为“两关”说,东起函谷关,终西之关,亦有陇关、大散关之辩;其三为“泾渭”说,汧陇以东,至黄河西岸,秦岭以北的泾渭流域皆谓之“关中”。

以上三种学说虽有所差异,但其主体范围却大致相当,以现在的地理学来说,它大致包括黄河以西,六盘山以东,秦岭以北,毛乌素沙漠以南地区。

“关中”平均海拔约500米,所以有渭河平原、渭河谷地、关中盆地、关中平原等称呼,其北部为陕北黄土高原,向南则是陕南山地、秦巴山脉,为陕西的工、农业发达,人口密集地区,富庶之地,号称'八百里秦川'。

关中之名,始于战国时期,一般认为西有散关(大散关)、东有函谷关、南有武关、北有萧关,取意四关之中(后增东方的潼关和北方的金锁两座)。

四方的关隘,再加上陕北高原和秦岭两道天然屏障,使关中成为自古以来的兵家必争之地。

古人习惯上将函谷关以西地区称为关中,《鸿门宴》:“沛公欲王关中,使子婴为相。

”《过秦论》:“始皇之心,自以为关中之固。

”关中地处陕西潼关以西到宝鸡市以东的关中地区,即现在的西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市和渭南市五个地级市。

关中土地肥沃,河流纵横,气候温和,《史记》中称其为“金城千里”、“天府之国”和“四塞之国”。

自西周起,先后有13个王朝在此建都,历时1100多年。

此外,中华文明的摇篮在黄河流域,而黄河文明的摇篮是在渭河流域,关中地区不仅是历史上最早称为“天府”的地方,也是历史上最早被称为“天府之国”的地方。

《前汉书》第40卷记载,张良建议刘邦定都关中时说:“夫关中左崤函,右陇蜀,沃野千里……此所谓金城千里,天府之国。

”成都平原被称为“天府”约在公元208年,诸葛亮所作的《隆中对》提到蜀地是“天府之土”,比关中称“天府”晚了500多年。

家长课堂讲稿一、开场白:同学们,大家好!我是杨泽铭的妈妈,我姓孟,孟子的孟,孟母三迁的孟,大家叫我孟阿姨就好了。

我一直在旅游公司工作,经常和旅游景区景点打交道。

我们陕西是华夏文明的重要发源地之一,我们西安是十三朝古都,在历史上有十三个朝代都曾在西安建都,留下了很多很多的人文古迹和历史名胜。

今天的家长课堂上,我就给大家讲讲我们陕西著名的关中八景。

小知识点:关中,因为过去陕西地区一、关中八景的由来:关中八景,又名长安八景,是八处关中地区著名的文物风景胜地。

早在清康熙十九年,公元1680年,现在是公元2017年,同学们算一算,中间隔了多少年?对,也就是337年前,一位名叫朱集义的人在一块大碑石上,用诗和画的形式描述和刻画了关中地区的锦绣河山。

碑面书、画、诗为一体,分十六格,一景一画,即:华岳仙掌、骊山晚照、灞柳风雪、曲江流饮、雁塔晨钟、咸阳古渡、草堂烟雾、太白积雪.目前, 这块碑石被收藏在西安碑林博物馆内,同学们有机会了可以亲眼去看看。

下面呢,我就分别把这八景为同学们一一做个介绍二、八景介绍:第一景:华岳仙掌华岳仙掌,指的是华山,它位于陕西省华阴市,因其“远而望之若花状”,故有其名。

华山东峰的一面崖壁,因长年累月被风雨侵蚀,形成了一面手掌形状的石头,故称华岳仙掌.华山自古以“险”著称,素有“奇险天下第一山”之称。

过去啊,华山只有一条上山的山路,每个要上山的人都要经过在峭壁绝崖上凿出的千尺幢、百尺峡、老君犁沟、上天梯、苍龙岭等绝险要道,还有长空栈道、鹞子翻身等等,非常危险.因此,想要顺利爬上山顶的人,不仅需要有足够的勇气和胆识,还需要有很大的毅力和耐心。

当然,也只有不畏艰难险阻,历经千辛万苦到达山顶的人们,才能欣赏和领略到“会当凌绝顶,一览众山小”的壮丽景象和美丽风光.那么现在,随着科学技术的发展和进步,我们人类已经分别在华山北峰和西峰成功建造了两条缆车索道,其技术水准之高,建设难度之大被业内专家誉为“亚洲第一索"。

关中诗句1.关中寒食雨,湖上暑衣天。

——李频《送狄明府赴九江》2.关中昔丧乱,兄弟遭杀戮。

——杜甫《佳人》3.秋色从西来,苍然满关中。

——岑参《与高适薛据同登慈恩寺浮图》4.赤精斩白帝,叱咤入关中。

——李白《登广武古战场怀古》5.关中圣者说法处,琪园白日天花飘。

——梦观法师《赋得讲经台送石田禅师之虎丘》6.数有关中乱,何曾剑外清。

——杜甫《春远》7.关中既留萧丞相,幕下复用张子房。

——杜甫《洗兵马》8.楚客忆关中,疏溪想汾水。

——刘禹锡《海阳十咏·裴溪》9.曾作关中客,频经伏毒岩。

——刘禹锡《贞元中侍郎舅氏牧华州时余再忝科第前后…因成篇题旧寺》10.争教班定远,不念玉关中。

——王贞白《胡笳曲》11.代北偏师衔使节,关中裨将建行台。

——李商隐《漫成五章》12.关中父老百领襦,关东吏人乏诟租。

——李贺《章和二年中》13.邺城反覆不足怪,关中小儿坏纪纲。

——杜甫《忆昔二首》14.崆峒五原亦无事,北庭数有关中使。

——杜甫《近闻》15.尽驱诣阙下,士庶塞关中。

——杜甫《往在》16.剑外官人冷,关中驿骑疏。

——杜甫《逢唐兴刘主簿弟》17.帆影咽河口,车声聋关中。

——孟郊《赠转运陆中丞》18.飞雨祠上来,霭然关中暮。

——王昌龄《郑县宿陶太公馆中赠冯六元二》19.今年五月尽,我发向关中。

——白居易《除官赴阙,留赠微之》20.前年关中旱,闾井多死饥。

——韩愈《归彭城》21.新月河上出,清光满关中。

——岑参《送祁乐归河东》22.灵迹才辞周柱下,祥氛已入函关中。

——宋之问《函谷关》23.海内戎衣卷,关中贼垒平。

——刘长卿《至德三年春正月时谬蒙差摄海盐令闻王师收二京…五十韵》24.关中因窃据,天下共忧栗。

——刘长卿《吴中闻潼关失守,因奉寄淮南萧判官》25.今日关中事,萧何共尔忧。

——刘长卿《重阳日鄂城楼送屈突司直》26.关中新月对离尊,江上残花待归客。

——钱起《送邬三落第还乡》27.骨销金镞在,鬓改玉关中。

——马戴《塞下曲二首》28.海上不同来,关中俱久住。

关中名词解释

关中,是指中国古代的一个地理区域,位于陕西省中部。

关中地

处黄河与长江流域交汇处,东临黄河,西临秦岭,南接秦巴山脉,北

依内蒙古高原。

关中地区历史上是中国重要的经济、政治和文化中心

之一。

关中地区地势起伏,现有的主要城市包括西安、宝鸡、咸阳等。

这一地区的气候属于温带大陆性气候,四季分明,夏季炎热干燥,冬

季寒冷干燥。

关中地区有丰富的资源,主要有农业、矿产资源和水力资源。

农

业方面,这里主要种植小麦、玉米、蔬菜等作物。

矿产资源方面,关

中地区有煤炭、石油、天然气等。

此外,关中地区的地下水资源丰富,是重要的水力资源。

关中具有重要的历史地位,自古以来就是军事要地和政治中心。

在古代,关中地区是多个朝代的都城所在地,如秦、汉、唐等。

这里

也孕育了众多的历史和文化名胜,如秦始皇兵马俑、华清宫、大雁塔等。

总之,关中是中国古代的一个重要地理区域,地处陕西省中部,

拥有丰富的资源和重要的历史地位,对中国的经济、政治和文化发展

有着深远的影响。

陕西关中旅游文化关中位于北山山脉以南、南山(秦岭)山脉以北。

关中南部是渭河冲击平原,北部是渭北台地;土地肥沃,易守难攻。

“八百里秦川”关中号称“金城千里,天府之国”,是中国北方重要的小麦和玉米产区。

关中盆地南倚秦岭,北界“北山”。

介于陕北高原与秦岭山地之间。

西起宝鸡峡,东迄潼关港口,东西长约360公里,西窄东宽。

总面积39064.5平方公里。

关中盆地是由河流冲积和黄土堆积形成的,地势平坦,土质肥沃,水源丰富,机耕、灌溉条件都很好,是陕西自然条件最好的地区,号称“八百里秦川”。

历史文化:秦文化,是中国中心文明的重要发祥地,历朝历代的建都首选。

从上古时代蓝田猿人,到中华文明的发源华胥古国,再到伏羲氏、女娲氏、神农氏“三皇”,从半坡的仰韶文化到西周定都丰镐,再到近代的西安事变,一直到国家在西安宣布实施西部大开发,那里一直是中华文明的中心。

气候:南温带季风气候,夏季潮湿多雨,冬季干燥少雪。

代表城市:关中城市群是全国率先发展的十大城市群之一,正在建设城际轨道交通网。

代表城市东有“东府”渭南;西有“西府”宝鸡;北有“同官”铜川;中有西咸(西安、咸阳)都市圈——包括十三朝古都省会西安、千年帝都咸阳以及中国唯一的农科城杨凌国家农业高新科技产业示范区。

“关中八大怪”,指陕西省的关中地区(大致包括西安、咸阳、渭南、宝鸡、铜川,有时亦包括商洛北部)出现的八种奇特风俗习惯。

由于气候、经济、文化等多方面原因的影响,形成了一些独特的方式。

有着丰厚历史文化积淀的陕西关中地区,沿袭历史民俗,形成了生动有趣“八大怪”,以其“古风古韵古长安”的独特魅力,成为外地游人探寻的一大热点。

陕西流传顺口溜:一怪、面条像腰带二怪、锅盔像锅盖三怪、辣子是道菜四怪、碗盆难分开五怪、帕帕头上戴六怪、房子一边盖七怪、不坐蹲起来八怪、秦腔吼起来现在,就让我们从衣、食、住、曲、俗、言等六个方面全方位的了解这片古朴、神奇的土地——关中。

衣——帕帕头上戴歌谣为证:陕西农村老太太,花格帕帕头上带。

关中

关中天水经济区的建立将促进整个区域的产业发展,其文化产业资源是该区域的优势资源,文化产业是带动该经济区发展的一大支柱产业,其开发模式的定位在很大程度上决定了文化产业能否快速稳定的发展。

从资源现状及商业属性的探讨,借鉴其他产业经济区的开发模式,为关中天水经济区产业开发模式提供了参考

建议。

标签:关中天水经济区;文化产业;开发模式

关中地区历史文化悠久,文物资源丰富。

国家批准实施《关中——天水经济区发展规划》,对于天水、关中无疑是一个千载难逢的历史机遇,这是国家推进西部大开发的一个重大举措,对于扩大内需和促进经济增长,推动陕、甘两省乃至整

个西北地区的长远发展,具有十分重要的战略意义。

1 关中天水经济区文化资源现状

关中天水经济区可作为文化产业的资源很丰富,有大量的物质非物质文化遗产。

关中天水经济区主要覆盖区域在陕西省和甘肃省,故以陕西省和甘肃省的总

体概貌来介绍。

陕西具有得天独厚的文化资源优势。

其中最具特色的是地域历史文化资源,其蕴含丰富,涉及面非常广泛,有着13个王朝的建都史,文物景点星罗棋布。

全省文物景点35750多处,国家级文物保护单位89处,省级文物保护单位464处,馆藏文物65万件组,其中国家一级文物3637件组。

这些国内其他省市无法相比的、具有绝对优势的珍贵历史文化资源,为陕西的特色文化产品创新提供了丰富的资

料信息和实物标本。

甘肃省在历史文化资源、民族文化资源、民俗文化资源等也较为丰富。

有野外文物点1133万处,石窟群达23处之多,其中全国重点文物保护单位43处,省级文物保护单位526处。

在古代历史文化资源方面,甘肃有古文化遗址优势、彩陶文化优势、简牍优势、长城优势、石窟寺优势。

甘肃的民间文化兼有农耕文化、游牧文化、东西方文化交流融合与多民族交流融合的特征。

陇东地区是周先祖的故乡,这里的剪纸、皮影、刺绣、道情等民间艺术样式中,保存了丰富的图腾文化

和远古民俗风情。

2 其他产业经济区的文化产业开发模式借鉴

2.1 黄河三角洲文化产业开发模式

黄河三角洲文化产业开发模式包括文化旅游、演艺影视、文展文博、餐饮包装、娱乐等。

黄河三角洲的文化产业的发展要以本地的文化资源为依托,树立国内和国际市场的观念,大量引进国内外的技术,加强人才的自我培养,鼓励国有和

民营资本进入,实施市场主体培育战略,构建产业政策支持体系。

其文化旅游发展模式为:点轴开发-市场主导-产业互动-政府支持。

黄河三角洲的吕剧与民间说唱艺术历史悠久,种类繁多,但演艺业发展不尽人意,在于体制和机制的约束,市场化程度低。

其演艺业发展的模式为:市场引导-公司运作-政府协调。

影视产业是文化产业的核心产业和支柱产业,影视演艺业模式为:以电视产业为龙头-市场化运作-公司化管理-数字化支撑。

文博会展业是具有黄河三角洲特色的文化产业之一,其开发模式为:文化需求为龙头-体制机制改革-产业化开发。

文化品位成为餐饮业竞争的核心力,黄河三角洲饮食娱乐文化产业开发模式为:黄

河三角洲文化-演艺业、旅游业-特色菜肴和服务-集团化模式。

2.2 漓江古东景区“鱼形”剧场开发模式

“鱼型”剧场开发模式是新型休闲旅游景区建设新模式。

以往的开发模式旅游效益较为单一;而“鱼型”开发模式一方面强调开发活动中对景区生态文化的挖掘展示以及旅游活动中对生态文化与体验的获取;另一方面要强调旅游活动对景区生态环境的保护和对社区发展的关爱。

“鱼型”开发模式要求人们将旅游产业与资源环境、企业经营者与广大游客、旅游社区和政府管理结合起来,目标指向整个

生态旅游系统的高效、和谐及可持续发展。

休闲旅游是客人与主人角色互动的产物。

通过东道主在生态旅游资源场景下的表演、东道主在掮客的作用下与客人的互动以及客人的参与等一个个具有空间约束性的旅游情境串联组合在一起并伴随着时间流而发生的心理调适和激变过程,而达到旅游者高质量的旅游休闲、生态旅游资源的保护和开发以及系统、高

效环境的良性循环。

3 关中天水经济区文化产业开发模式的理论构建

3.1 倡导积极健康的文化产业开发环境

在建立大关中旅游区初期,为文化产业的开发营造一个积极健康的运作环境。

该时期主要发挥政府职能。

政府应给予一定的政策支持,并能建立科学的旅游区域合作机制。

改变政府管理模式,由行政管理向服务社会向科学管理转换,政府定期召开联席会议,各旅游企业信息能互通有无,实现跨地区的集团和连锁经营,打好“大关中旅游”的品牌。

同时,政府应做好“大关中旅游”的前瞻性规划,积极给予引导。

西安政府在这个方面应该走在前面,体现自己的“领头羊”作用,积极推动

这一旅游区的高速发展。

3.2 增强区域文化产业资源流动性并提高附加值

搭建信息服务平台,发展“大关中”市场,增强区域文化产业资源流动,促使区域文化产业共同发展。

创造“大关中”新形象的市场需要,应按照国家有关政策,实现“资源同线、市场共享”,既要考虑资源的独特性、差异性又要体现推行联合性,遵循市场规律,以优质服务和实际行动去赢得市场。

逐步建立完善的产业链,提高

文化产业资源开发的附加值。

4 关中天水经济区文化产业开发模式的路径选择

4.1 文化旅游业及其发展模式

发挥以西安为中心,以天水为呼应的辐射作用,重点开发关中天水经济区的文化旅游资源,其开发模式可借鉴黄河三角洲和漓江生态旅游的鱼型模式,文化旅游

发展模式定位为:点轴开发-产业互动-市场主导-政府支持。

产业开发路径:一是积极发掘包括伏羲、炎帝、黄帝“三皇文化”在内的历史文化遗产;二是传承和创新包括“三皇文化”及夏、商、西周、春秋战国之先秦文化、汉唐文化、道教、儒教、佛教等历史文化;三是大力弘扬现代文化,发展文化机构、研究会和文化产业。

而“三皇文化”中伏羲文化的演示在全国几乎是个空白,大开发区应率先填补这个历史空白;四是构建“华夏(中华)始祖文化园”、法门寺文化园区、临潼文化产业园区、曲江文化旅游产业园区、西部影视基地等一批文化

产业基地,壮大一批名牌文化企业和现代文化品牌。

4.2 民俗产业及其发展模式

关中天水经济区另一大特色文化资源即民俗资源,而且亟待产业化开发。

关

中天水经济区内有丰富的民俗文化资源,秦腔、剪纸、石雕、泥塑、剪纸、绘画等丰富多彩的特色民俗资源,革命传统文化、黄土农耕文化、草原游牧文化等在这里交相辉映。

其中陕北剪纸已多次在国内外艺术节展览,“延安五鼓”已经参加了多项社会重大活动,陕北民歌王享誉全国。

其发展的模式为:市场引导-公司运作

-政府协调。

(1)市场引导:民俗资源以市场需求为导向,尊重群众口味,考虑本地与外地的消费承受能力。

对民俗资源的市场化和产业化的问题应予以重视。

民俗资源市场如果仍然以政府推动为主,产业化效果就会滞后。

(2)突出公司运作机制:实现民俗市场经营主体公司化和品牌化运作,传承民俗传统,产业化开发,提高其产品附加值。

作为表现民间艺术的民间演艺团体和剧团要转变传统体制,借鉴公司化管理和产业化运作、集团化运作的经验,以项目和资产为纽带,通过重组、兼并、联合的方式,以公司化为突破口,以国内外文化市场为目标,组建演出公司,建立创作基地和创作人才队伍,借助演出产品制和广告公

司推向市场。

(3)政府协调功能要充分发挥:民俗资源仅是一个基础,从资源到支柱产业需要一个转化过程,就是需要一个产业发展平台,才能形成经济效益。

政府推动民俗产业的体制改革,急需政策的支持。

同时,政府用财税、税收、工商、投资、融资的优惠政策构建宽松的环境,保证演艺业的体制改革。

政府还要设立文化产业专

项基金和创作基金,提供经费保障。

参考文献

[1]江蓝生.中国文化产业发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

[2]国家统计局文件.国家统计局关于印发文,化及相关产业分类的通知[Z].国统字[2004]24号.

[3]陕西省统计年鉴(1992-2005)[M].北京:中国统计出版社.

[4]徐阳.陕西经济社会蓝皮书(2002)[M].西安:陕西人民出版社,2002.

[5]吴声怡,许慧宏.论民俗文化的产业开发——-福建省农村文化产业发展的模式选择[J].农业经济问题,2007,(1).。