陕西关中民俗调查报告一览表区域基本状况

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

调研报告地点:关中民俗艺术博物院姓名:赵相杰班级:学号:2014年 8月 30日关中民俗艺术博物馆坐落于秦岭南山世界地质公园中心地带和隋唐佛教圣地南五台山脚下,东接翠华山,南拥五台山,西邻草室寺,北瞰长安城。

自上世纪八十年代中后期以来,关中民俗艺术博物院已收集、抢救和保护周、秦、汉、唐以来的历代石雕、木雕、砖雕、关中古民居和群众生产、生活、习俗、风情等各类遗物、名人字画。

精美的石雕工艺极大地丰富了我国民间石雕艺术宝库,为中国民族文化遗产怎天了重要的内容,是关中地区数千年来多民族生存和文化交流融合的历史见证,形成了民族文化的基因藏和标本库。

一、西京雄镇(屋顶)地点:梨园正门朝代:元形态:顶部有四角,四角上扬,三角攒尖顶风格:屋顶采用歇山顶,屋顶正脊出纹有花纹,垂檐成翼状,檐下辅有六个支架,檐下雕刻有龙凤,戏文。

蕴意:梨园文化传承万世、兴盛千秋,古代老百姓丰富多彩的生活,戏曲这一传统文化的兴盛。

地点:梨园戏楼朝代:元形态:屋顶有四角,四角顶部上扬,角部有小屋顶做支撑风格:屋顶采用悬山顶,屋檐上端刻有花纹,角部的小屋顶采用歇山顶,顶角雕刻如翼,顶端呈凤状,檐下墙壁刻有龙纹双龙逐日。

蕴意:代表着古代戏曲文化的博大精深和兴盛,丰富的戏文是古代人民智慧的结晶,戏曲这一传统文化能得到传承。

地点:闫敬铭宅院门朝代:清形态:顶部有四角,四角上扬,三角攒尖顶风格:采用悬山顶样式,顶端正脊雕刻有花纹,脊脚雕有吉祥鸟,鸟首朝天,垂脊顶端呈鸟翼状,屋顶伸出山墙外。

蕴意:吉祥鸟寓意着吉祥如意、和平安宁、家庭和睦,家族子孙满堂。

地点:闫敬铭宅院内屋朝代:清形态:屋顶两侧有四条戗脊,四条垂脊,戗脊角部上扬,三角攒尖顶风格:明清建筑风格,采用歇山顶样式,戗脊顶部如鸟翼状,边缘刻有圆形钱币图案,垂脊上雕刻有牡丹花纹样,并有孔雀雕饰,雀首上扬朝向青天。

蕴意:预示屋主人为官清正廉洁,刚正不阿,以善理财著名于世。

地点:崔家槐院内屋朝代:清形态:屋顶有四角,角部微微上扬,垂脊向外延伸。

陕西地域文化特色调研报告陕西地域文化特色调研报告陕西是中国的一个历史悠久、文化繁荣的省份,拥有丰富的地域文化特色。

本次调研旨在深入了解陕西地域文化的独特之处,以下是对陕西地域文化特色的调研报告。

一、历史文化陕西是中华文明的摇篮之一,拥有丰富的历史文化资源。

首先是兵马俑,兵马俑是秦始皇陵陪葬的制陶工艺精美、数量众多的陶俑,被誉为世界八大奇迹之一,是我国古代艺术的杰作。

其次是秦始皇陵,是中国传统文化的象征之一,被列为世界文化遗产。

此外,陕西还有丝绸之路的起点——西安,在这里可以感受到浓厚的历史氛围。

二、建筑文化陕西的建筑文化以古代建筑为主,具有独特的风格。

首先是古城墙,位于西安城内的古城墙是中国境内现存最完整、规模最宏大的古代城墙,被誉为中国古代城垣工程中的杰出代表。

其次是大雁塔,大雁塔是中国古代佛教建筑的珍品之一,是唐代著名高僧玄奘为了收藏文物而修建的,是佛教文化的重要遗址。

此外,陕西还有华清宫、陕西历史博物馆等重要的建筑文化景点。

三、民俗文化陕西的民俗文化丰富多彩。

首先是皮影戏,陕西皮影戏是中国三大皮影戏之一,是中国传统文化的瑰宝,具有悠久的历史和独特的艺术魅力。

其次是莜麦文化,莜麦是陕西的传统农作物,它不仅是当地人民的重要食品,也是陕西农耕文化的重要组成部分。

此外,陕西还有丰富多彩的民间节日和传统手工艺品,如关中彩灯、西安刺绣等。

四、风俗习惯陕西有独特的风俗习惯。

首先是陕北的坨子宴,坨子宴是陕北地区的一种传统风俗,是一种由土豆制成的面点,口感独特,深受当地人民喜爱。

其次是陕西的脑白菜宴,脑白菜是一种在陕西特产,被当地人民视为富贵之物,而举办脑白菜宴则被看作是一种独特的风俗习惯。

此外,陕西的人们还会在正月初一吃酸辣豆腐羹,这是陕西的传统风俗。

总结起来,陕西地域文化拥有深厚的历史文化底蕴,建筑文化独特,民俗文化丰富多彩,风俗习惯引人注目。

这些特色使陕西成为一个独具魅力的旅游目的地,也为陕西的发展提供了强大的文化支撑。

《生态民俗村崔西沟的实践调查报告》杨凌职业技术学院调查时间:202x年5月调查地点:陕西省杨凌生态民俗村崔西沟调查单位:杨凌职业技术学院交通与测绘学院基础11班调查人员:成文辉刘浩然杨黎明杜腾余楚洋李宏博李路扬符泽洋“纸上的来终觉浅,绝知此事要躬行”。

在短暂的活动过程中,我们了解了一些关于新农村建设的问题。

在5月9号我们杨凌职业技术学院交测系基础11班由我们8名同学所组成的调查小组来到了慕名已久的崔西沟。

崔西沟村位于杨凌区北2公里处,我们了解到全村共118户人家,杨凌职业技术学院现已初步形成已生态民俗接待为主导产业的发展格局。

刚走进崔西沟便看见一排错落有致的民房整齐的坐落着,在村口我们刚进村时正好碰到了一位老大叔,他热情的为我们讲述了村子的发展情况。

前些年,我们村学习外地发展‘一村一品’的先进经验,依托杨凌农业观光旅游这一新兴农业,确立了以“进农家门,住农家屋,吃农家饭,产农家果,与农家乐”为主要的内容民俗生态旅游接待专业。

自从“一村一品”建设以来全村已发展到了40多户的超大体系产业为主导方向的民俗村。

在此基础上,我们村根据自身优势,发动引导有条件的农户发展农家观光、餐饮和住宿等旅游接待服务,及时成立了民俗生态旅游接待协会,不断挖掘具有关中农村风情特色的旅游接待项目,改进风味小吃制作工艺,形成了以杨凌旗花面、蘸水面、搅团和绿色山野菜为主的特色风味小吃以及农家杨凌职业技术学院住宿接待为主,具有关中风情的家庭旅馆。

目前,咱们村从事家庭旅游接待的农户已发展到过去的30多家到现在的40多家,可同时接待202x多人来村里观光旅游。

我们对大叔的话产生了浓厚的兴趣,随即进入19号接待户家中,他们热情的招待了我们。

我们和这家的主人拉起了家常,谈起了民俗村的发展情况。

这家主人一脸笑容对我们说,自从自家办了农家乐以后生活现状,比以前好多了,前些年他们也是搞饮食工作的,在xx年政府号召村里建设"一村一品"民俗产业,我们得益于积极参与比起当年在外地打工那时强多了,现在家乡搞起了民俗村,我们足不出户就能挣到当年的收入,现在村里外出打工的人大部分都返乡搞起了农家乐,还夸是党的政策好,当年办农家乐时国家还有补助,每年有海内外游客慕名而来,杨凌职业技术学院听崔叔自豪的说他们家前不久还接待过香港、美国的游客朋友。

关中地区的自然概况与民居特点陕西地理特点是南、北高中部低。

中部为关中盆地,海拔320~800米左右。

同时地势由西向东倾斜的特点很明显。

渭河以南的平原地区的民居,以木构架、土坯墙、夯土墙、砖墙为主要材料的单层坡屋顶建筑为主。

在台塬断续分布处也有少量生土窑洞民居,多半用于存放蔬菜、瓜果及柴草,一般不作居住之用。

渭河北岸二阶台地的后缘,分布着东西延伸的黄土台塬,北接陕北高原南缘的山地,黄土层厚由十多米至百余米,塬面广阔,一般海拔为460~850米。

塬上的一般民居与塬下相同。

在平原与台塬接壤处,台塬拔地而起,由于黄土质地坚硬,平原与塬地几成90°而不塌,多数民居就在向阳的塬壁上开挖窑洞;有的因地就势,背靠塬壁把生土窑洞与石砌窑洞或一般民居组合成院落。

关中盆地的年平均温度为12°~13.6°,属暖温带。

四季分明,冬夏较长,春秋气温升降急骤,夏有伏旱,秋多连阴雨。

西安市是本省夏季高温中心之一。

东至潼关,西至宝鸡,其温差相差无几。

无霜期207天。

年降雨量604毫米,雨量集中在7~9月。

近年来冬季及夏季平均气温有逐步上升的趋势。

从历史记载及现存民居的形式与布局看,还是属于北方类型。

民居的坡屋面形式以硬山居多,瓦屋面只作仰瓦,平面布局与构架举折与北京民居类同。

由于夏季酷暑,因此较多的宅院在平面布局上采用南北窄长的内庭,使内庭处在阴影区内,以求夏季比较阴凉。

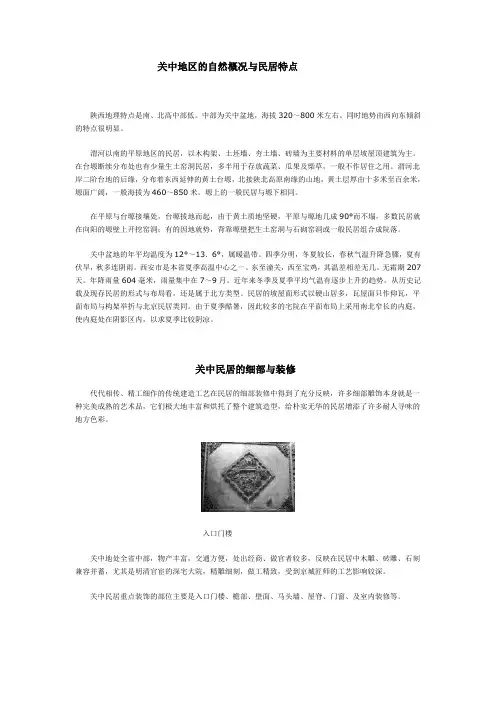

关中民居的细部与装修代代相传、精工细作的传统建造工艺在民居的细部装修中得到了充分反映,许多细部雕饰本身就是一种完美成熟的艺术品,它们极大地丰富和烘托了整个建筑造型,给朴实无华的民居增添了许多耐人寻味的地方色彩。

入口门楼关中地处全省中部,物产丰富,交通方便,处出经商、做官者较多,反映在民居中木雕、砖雕、石刻兼容并蓄,尤其是明清官宦的深宅大院,精雕细刻,做工精致,受到京城匠师的工艺影响较深。

关中民居重点装饰的部位主要是入口门楼、檐部、壁面、马头墙、屋脊、门窗、及室内装修等。

关中的文化传统

关中地区位于中国中部,是中国历史文化的发祥地之一。

关中地区的文化传统

源远流长,深受历史和地理环境的影响,形成了独特的文化特色。

关中地区的文化传统主要表现在语言、建筑、饮食、服饰、习俗等方面。

在语

言方面,关中地区有着独特的方言,如陕西话、关中话等,这些方言不仅反映了地方人民的语言习惯,还承载着丰富的历史文化信息。

在建筑方面,关中地区的建筑风格受到了古代秦汉文化的影响,具有独特的特色。

如秦始皇陵、兵马俑等著名的古建筑,都是关中地区建筑文化的杰作,展现了古代关中人民的智慧和勤劳。

在饮食方面,关中地区的美食也是文化传统的重要组成部分。

如陕西的沉香鸭、凉皮、羊肉泡馍等都是当地特色美食,深受人们喜爱。

在服饰方面,关中地区的传统服饰也有着独特的风格,如汉服、唐装等,体现

了古代关中人民的审美情趣和生活习惯。

此外,关中地区还有着丰富多彩的民俗文化,如关中民歌、关中舞蹈等,这些

民俗文化传统代代相传,成为了当地人民生活的一部分。

总的来说,关中地区的文化传统是中国历史文化的重要组成部分,它承载着丰

富的历史文化信息,展现了古代关中人民的智慧和勤劳,也为今天的人们提供了宝贵的文化遗产。

我们应该珍惜和传承这些宝贵的文化传统,让它们继续发扬光大,为人类文明的发展作出更大的贡献。

大荔民俗文化调研报告范文大荔民俗文化调研报告一、调研背景大荔县位于陕西省宝鸡市的西南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方。

民俗文化是大荔县人民的重要精神财富,也是大荔县吸引游客的重要资源之一。

为深入了解大荔县的民俗文化,我们进行了一次实地调研。

二、调研内容1. 调研时间:2021年10月1日至2021年10月7日2. 调研地点:大荔县各乡镇、村庄3. 调研对象:大荔县村民、当地文化管理部门4. 调研方法:问卷调查、访谈、参观三、调研结果1.民俗传统节日大荔县保留了许多丰富多彩的传统节日。

其中,最重要的是春节、端午节、中秋节和元宵节。

在春节期间,人们会举办祭灶、燃放鞭炮、舞狮子等活动;端午节时,人们会挂菖蒲、赛龙舟、吃粽子等;中秋节则有赏月、吃月饼等传统习俗。

2.民俗婚礼大荔县的民俗婚礼十分独特。

在婚礼前,新郎要在新娘家向丈母娘敬茶,并接新娘回自己家。

新郎新娘的家里要摆上许多美食,并进行祭拜祖先仪式。

婚礼中的花轿和途中的迎亲队伍也是大荔县婚礼的特色。

3.传统民俗游戏大荔县有许多传统民俗游戏。

例如,踢毽子、跳绳、陀螺等,这些游戏在大荔县的农村地区仍然非常流行。

这些游戏不仅能锻炼身体,也有助于增进村民之间的交流和友谊。

4.传统民俗美食大荔县的传统民俗美食非常丰富。

比较有代表性的有大荔阳坊的“羊肉泡馍”、水镇的“凉皮”、水榆头的“清汤盖碗”等。

这些传统食物味道独特,制作过程繁琐,但深受当地人喜爱。

四、调研发现通过此次调研,我们发现大荔县的民俗文化非常丰富多样,传承纯正。

民众对传统文化的保护与传承意识较强,活动形式多样,有利于促进文化传统的传承。

然而,由于现代生活方式的冲击,一些传统民俗文化逐渐淡化,亟需加以保护与传承。

五、建议为保护和传承大荔县的民俗文化,我们提出以下建议:1.加强民俗文化宣传:通过宣传报道、节目展示等形式,提高大众对民俗文化的认识和兴趣。

2.开设传统民俗培训班:举办多样的传统民俗培训班,吸引更多的青少年参与。

蒲城当地风俗调研报告范文

蒲城当地风俗调研报告

一、引言

蒲城是一个位于中国陕西省西部的县级市,历史悠久,文化底蕴深厚。

本次调研旨在了解蒲城的当地风俗,挖掘和传承蒲城深厚的文化资源。

二、背景介绍

蒲城是一个多民族聚居的地方,拥有独特的风俗文化。

蒲城的风俗活动主要包括婚礼、葬礼、节日庆祝等。

三、婚礼风俗

蒲城的婚礼非常热闹隆重,通常会持续几天甚至十几天。

新娘出嫁前会举行“迎彩”仪式,新郎家人用五彩鲜花、面粉等迎接新娘。

新娘出嫁时通常会有一队龙凤灯舞狮队伍引领,祝福新娘婚姻美满、幸福美好。

在婚礼的最后一天,新郎会在全村鸣放炮仗,宣告喜事。

四、葬礼风俗

蒲城的葬礼比较庄重。

追悼会上,亲友们会为逝者送行,举行告别仪式。

葬礼通常在白天举行,全村的亲友们都会前来吊唁。

蒲城人相信火车的火车声能带走亡者的灵魂,所以在葬礼现场会放置一纸火车,让火车的声音传到亡者的灵魂中。

五、节日庆祝

蒲城人热爱节日,节日是他们传承文化的机会。

每到春节,蒲

城的街头巷尾都会挂满红灯笼、写福字的春联,家家户户贴窗花、门神,形成了浓厚的喜庆氛围。

除了传统的春节,蒲城还有较为特别的蒲城国际阳会根艺节和中国·蒲城“元正”赶大集等民俗节庆。

六、结论

通过对蒲城当地风俗的调研,我们了解到蒲城深厚的文化底蕴和人们热爱节日的热情。

这些风俗反映了蒲城人民对生活的热爱和追求幸福的心愿。

我们应该积极传承和发掘蒲城的风俗文化,弘扬蒲城的优秀传统,为蒲城的发展做出更大的贡献。

七、参考文献

无。

民俗风情调查报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:民俗风情调查报告——汉中陕南风情2011级中文系汉语言文学2班2011214505冯婉陕南风情1.乡土美味——镇巴腊肉腊肉,又叫熏肉,是陕南秦巴山区一带的地产特产。

而镇巴县的腊肉更是.其中的精品。

“镇巴腊肉”之所以名扬陕南,其独特的腌制工序、选料考究、保存方式、烹饪技术等造就了今天的镇巴腊肉。

镇巴腊肉利用自然风吹干其水份,肉色鲜艳,香味醇正,不哈喉,无烟熏味,在加工过程中保持了原汁水份,食用时无粗糙感,不上火。

备受消费者的喜爱。

这种无污染天然的腊肉富含人体所需的多种氨基酸,微量元素,成为馈赠亲友的佳品。

在镇巴的大小餐馆内,腊肉成为菜中之精品,五花肉、菜板肉,猪肘子均是腊肉中的上等菜肴。

镇巴腊肉的吃法多样,煮熟以后可直接吃,肥肉不腻,瘦肉味美;可加入其它菜炖着吃,汤汁更是尽显其它炖菜无法比拟的味道;也可煮熟以后炒着吃,色彩比鲜肉更具魅力,口感和煮的味儿又有差别。

ﻫ镇巴腊肉易于保存。

一个夏天结束后,腊肉肉质不变质,在农户家里,一年四季都可以尝到腊肉,这得2010年12月,经国家质检总益于保存方式,有的置于火笼上,有的挂于通风处。

ﻫ局审核通过,决定对“镇巴腊肉”实施国家地理标志产品保护。

产地范围镇巴腊肉地理标志产品保护产地范围为陕西省省镇巴县所辖行政区域。

. 2.镇巴面皮汉中面皮相传始于秦汉,它是以大米为原料,经过浸泡,磨成米浆,加水稀调相宜,上特制的笼蒸熟,待冷却后切成细条,具有白,薄,光,嫩,细,柔,韧,香等特点,再辅以豆芽,菠菜,胡箩卜丝,调配入芝麻酱,辣椒酱,大蒜汁,生姜汁,芥末,五香粉,精盐等佐料.拌后红绿相映,黄白互衬,色泽鲜亮,食之爽口,气味芳香,风味独特.面皮吃法很多,除凉食外,还可晾干油炸,雪白透亮,香酥迷人,在宴席可与虾片媲美,还有炒,烩等吃法.它早以是人们喜爱的,风味独特的地方名小吃.( 汉中)3. 镇巴传统民居陕南地区,有山坳、河沿和平坝,居民根据地势、原料等条件,建有各种民居,传统的住房有石头房、竹木房、吊脚楼、三合院及四合院等。

陕西渭南的乡土文化研究报告陕西渭南是中国的一个历史文化名城,拥有丰富的乡土文化资源。

本文将对陕西渭南的乡土文化进行研究,并提供相关参考内容。

一、历史沿革陕西渭南的历史可以追溯到新石器时代,距今已有数千年的历史。

在秦朝时期,渭南是秦国的首都,也是秦始皇的故乡。

此后,渭南在汉、魏、晋、唐等多个朝代都有重要的地位。

历史上的渭南是商贾云集、文化繁荣的地区,在这里形成了丰富的乡土文化。

二、自然地理渭南地处关中平原,拥有丰富的自然资源。

渭河纵贯全境,为农业生产提供了丰富的水资源。

渭南境内还有丘陵和山脉,山水秀美,为渭南的乡土文化提供了丰富的表现形式。

三、民俗文化1. 渭南民俗艺术:渭南传统的民俗艺术有秧歌、蔺花舞、鼓书、麦芽堆戏等。

这些艺术形式传承了渭南地区的乡土文化和民间传统,是人们表达情感和展示袁里的重要方式。

2. 渭南传统节日:渭南有许多具有地方特色的传统节日,如渭南秧歌节、清明节、冬至等。

这些传统节日,不仅是人们庆祝丰收和向祖先祭祀的方式,也是传承乡土文化和增强地方凝聚力的重要途径。

3. 渭南传统饮食:渭南有独特的传统饮食文化,如渭南臊子面、鸡蛋炒馍等。

这些传统美食体现了渭南人民对美食的追求和对传统文化的尊重。

四、历史文化遗迹1. 秦始皇陵:渭南是秦始皇的故乡,陵墓被称为世界八大奇迹之一。

秦始皇陵是中国古代封建帝王陵墓中规模最大、保存最完整的陵墓之一,对于研究秦朝历史和文化具有重要意义。

2. 柳城遗址:柳城遗址是中国迄今为止发现的最早的农耕文化遗址之一,对于研究中国古代农业文明起源具有重要的学术价值。

3. 渭水古城:是渭南历史最悠久、规模最大的古城之一,是中国历史文化名城。

渭水古城保存了大量的古代建筑和历史遗迹,是研究中国古代城市规划和建筑艺术的重要依据。

五、乡土文化保护与传承为了保护和传承渭南的乡土文化,渭南市政府制定了一系列政策和举措。

其中包括加强对历史古迹和文化遗产的保护,组织传统节日和民俗活动,开展乡土文化教育和推广等。

陕西关中民俗调查报告陕西关中民俗调查报告一览表一、区域基本状况二、关中民俗调查(春节A、关于春节民俗B、乡村春节民俗文化)(一)、春节前的准备(二)、娱乐民俗活动--静态民俗(三)、娱乐民俗--动态民俗(四)、礼仪民俗(五)、节日生活民俗--饮食民俗(六)、春节期间的民间观念民俗(七)、总结一、区域基本状况。

区域基本状况人口秦渡镇丰盛村属于秦渡镇的一部分,包括西丰盛和东丰盛两个,共有260余户,人口1300左右。

环境自然环境:此地位于关中腹地,气候四季分明,土地肥沃。

社会环境:民风民情朴实,家家和睦相处,人人团结友爱,尊老爱幼。

民族构成本地全是汉族。

宗教信仰佛教。

主要经济作物冬小麦、玉米、部分有果树和养殖场等。

二、关中民俗调查陕西关中地区民风朴实,民俗文化丰厚浓郁。

从岁首的春节到年末除夕都有丰富多彩的民间文化活动。

其中以春节期间的民俗文化活动最具有特色,最为显著。

以下内容主要介绍一下陕西关中地区的春节期间的民俗活动,了解民风民俗,体味民风民俗,走进生活文化活动大家园。

A、,在全国各地大同小异。

陕西关中地区民风古朴,春节带有浓厚的乡土气息和地方特色。

【腊月二十三到腊月二十七】陕西乡村腊月二十三即入年关,把过腊月二十三叫“过小年”。

农村有些地方叫“祭灶”,即祭主宰吉凶祸福的“灶王爷”,以求温饱。

过罢小年,人们便为春节做准备了。

一般农家,杀猪宰羊,碾米磨面,做点豆腐,购买蔬菜,吊挂粉条,准备好过年所需的一切食物。

腊月二十七到二十九为关中人蒸馍时间。

家家户均短几笼子馍馍,要吃到正月十五以后,有“正月十五以前不擀面”的习俗。

妇女上街为老人和孩子添置衣裳鞋袜、老年人则购买红纸、年画、冥币、白麻纸等大年礼仪用品。

【腊月二十八到腊月二十九】大年前两天,陕西不论关中、陕南、陕北,还是城市农村,要“扫舍”,城里人叫打扫卫生。

家家房前屋后,窑里赛外,连拐角都要打扫得于于净净。

窗房上重新糊上白纸,贴上大红窗花。

年三十早,家家房户贴对联和门神,屋里挂上年画。

年终于来临了。

【大年三十晚】腊月三十夜称“除夕”,也叫“大年三十晚”,是全家团圆的日子。

在外地的亲属千里迢迢赶回家与亲友团聚。

入夜家家户户明灯高照(有的还在院子、田地坟头燃起运火),燃放爆竹,达旦不眠,谓之守夜(岁)。

否则一年都会变做或者不吉利。

守岁的主要活动内容是包饺子。

在城里全家团坐一起。

擀面皮的擀面皮,包馅的包馅,欢声笑语,喜气洋洋。

刚结婚的新媳妇和女婿“回门”,蒸20个大礼馍,带4包厚礼(糖、烟、酒、点心)看望父母,当日返回,不在娘家住宿,有“正月不空房”的习俗。

过年期间,各乡村都组织起来,敲锣打鼓,演戏唱曲,进行文艺和体育比赛,热闹非凡。

B、乡村春节民俗文化(一)、春节前的准备(腊月初八以后,各种年事活动便逐渐展开)1.祭祀灶神:灶神,又称"灶神",俗称"灶王爷"。

每年腊月二十三或二十四返回大宫,向玉皇大帝汇报情况。

除夕时分再返回人间。

人们担心向玉皇大帝进谗言,所以再他去天宫的时候为他进行祭祀活动,希望他"上天言好事,下地保平安"。

2.其他准备活动:写春联,准备肉食,准备面食以及理发、沐浴,打扫卫生。

(二)、娱乐民俗活动--静态民俗1.春联:春联也叫门对、春贴、对联、对子、桃符等,它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是我国特有的文学形式。

每逢春节,无论城市还是农村,家家户户都要精选一幅大红春联贴于门上,为节日增加喜庆气氛。

春联的种类比较多,依其使用场所,可分为门心、框对、横披、春条、斗方等。

“门心”贴于门板上端中心部位;“框对”贴于左右两个门框上;“横披”贴于门媚的横木上;“春条”根据不同的内容,贴于相应的地方;“斗斤”也叫“门叶”,为正方菱形,多贴在家俱、影壁中。

2.年画:年画是我国的一种古老的民间艺术,反映了人民朴素的风俗和信仰,寄托着他们对未来的希望。

年画,也和春联一样,起源于“门神”。

随着木板印刷术的兴起,年画的内容已不仅限于门神之类单调的主题,变得丰富多彩,在一些年画作坊中产生了《福禄寿三星图》、《天官赐福》、《五谷丰登》、《六畜兴旺》、《迎春接福》等精典的彩色年画、以满足人们喜庆祈年的美好愿望。

我国出现了年画三个重要产地:苏州桃花坞,天津杨柳青和山东潍坊;形成了中国年画的三大流派,各具特色。

3.福字:倒贴“福”字。

春节贴“福”字,是我国民间由来已久的风俗。

“福”字指福气、福运,寄托了人们对幸福生活的向往,对美好未来的祝愿。

为了更充分地体现这种向往和祝愿,有的人干脆将“福”字倒过来贴,表示“幸福已到”“福气已到”。

民间还有将“福”字精描细做成各种图案的,图案有寿星、寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥等。

4.窗花:窗花是贴在窗户上庆贺新年的剪纸作品。

窗花有两种制作方法。

第一种是剪刀剪,巧手的妇女用一把剪刀可以把彩纸剪出许多花样。

第二种是刻刀刻,一般由专业的民间艺人操作,一次可以刻成四五十张窗花,供应市场。

在民间人们还喜欢在窗户上贴上各种剪纸——窗花。

窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛,也集装饰性、欣赏性和实用性于一体。

剪纸在我国是一种很普及的民间艺术,千百年来深受人们的喜爱,因它大多是贴在窗户上的,所以也被称其为“窗花”。

窗花以其特有的概括和夸张手法将吉事祥物、美好愿望表现得淋漓尽致,将节日装点得红火富丽。

(三)、娱乐民俗--动态民俗1.除夕守岁:除夕夜的子时,正是辞旧岁,迎新年的关键时刻。

为此,人们不得不彻夜不眠,守候着这一时刻的到来。

全家人团聚一堂,一边包饺子,一边等待,耐心的等待。

守岁,除夕守岁是最重要的年俗活动之一,守岁之俗由来已久。

最早记载见于西晋周处的《风土志》:除夕之夜,各相与赠送,称为“馈岁”;酒食相邀,称为“别岁”;长幼聚饮,祝颂完备,称为“分岁”;大家终夜不眠,以待天明,称曰“守岁”。

2.放鞭炮:新年钟声一落,大街小巷立刻鞭炮齐鸣,迎接新年到来。

中国民间有“开门爆竹”一说。

即在新的一年到来之际,家家户户开门的第一件事就是燃放爆竹,以哔哔叭叭的爆竹声除旧迎新。

3.舞狮子。

4.其他民间活动:扭秧歌,踩高跷,敲锣鼓。

5.祭神祭祖:在传统的春节活动中,最重要的是祭神祭祖。

家庭都设有专门的神龛,供奉各位神灵,同时还供奉有列祖列宗的牌位的画像。

正月初一早上,人们恭敬地在神龛与祖宗牌位前献上供品,(其中包括刚刚煮好的第一碗饺子),点上香火。

十分虔诚地感谢神明与祖宗在天之灵在过去一年对自己的保护并祈求他们保佑来年的幸福。

(四)、礼仪民俗拜年:新年的初一,人们都早早起来,穿上最漂亮的衣服,打扮得整整齐齐,出门去走亲访友,相互拜年,恭祝来年大吉大利。

拜年的方式多种多样,有的是同族长带领若干人挨家挨户地拜年;有的是同事相邀几个人去拜年;也有大家聚在一起相互祝贺,称为“团拜”。

由于登门拜年费时费力,后来一些上层人物和士大夫便使用各贴相互投贺,由此发展出来后来的“贺年片”。

祭神祭祖之后,儿孙们开始向长辈亲人拜年。

传统的拜年礼是向长辈亲人三叩首,现在大多已经改为三鞠躬。

一边行礼,一边祝愿长辈身体健康,万事如意。

长辈端坐,接受儿孙们的拜年以后,把一个红包送给儿孙们。

这就是"压岁钱"。

一般作为孩子们春节期间的零花钱。

其他亲戚之间则互相拜年,陆陆续续,可以持续很多天。

朋友之间见面,则互道"恭喜发财"或"春节好",以示庆贺。

拜年活动体现了晚辈对长辈的尊敬孝敬孝顺;长辈对儿孙的慈爱关怀。

亲戚朋友之间的拜年,也极大的促进了彼此感情的加深。

所以自古以来,人们都十分重视拜年活动。

宋代诗人戴复古《岁旦族党会拜》:"衣冠拜元旦,樽俎对芳辰。

上下二百位,尊卑五世人。

排门乔木古,照水早梅春。

寒事将消歇,风光又一新。

"把当时大家族二百多人互相拜年的活动写得有声有色。

春节拜年时,晚辈要先给长辈拜年,祝长辈人长寿安康,长辈可将事先准备好的压岁钱分给晚辈,据说压岁钱可以压住邪祟,因为“岁”与“祟”谐音,晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。

压岁钱有两种,一种是以彩绳穿线编作龙形,置于床脚,此记载见于《燕京岁时记》;另一种是最常见的,即由家长用红纸包裹分给孩子的钱。

压岁钱可在晚辈拜年后当众赏给,亦可在除夕夜孩子睡着时,由家长偷偷地放在孩子的枕头底下。

现在长辈为晚辈分送压岁钱的习俗仍然盛行。

(五)、节日生活民俗--饮食民俗年糕与饺子是春节最有特色的食品。

1)年糕:又称"年年糕"。

它谐音"年年高",包含着生活一年比一年好的期望。

年糕采用黏性较强的谷物制成,北方多用小黄米,南方多用糯米。

北方一般都是甜的,南方年糕可以作成不同口味的。

不过,好吃不过饺子。

北方人更喜欢的春节食品是饺子。

2)饺子又名"角子、交子、扁食"。

它的起源非常古老。

考古工作者曾经发现过一枚一千多年前的饺子保存下来。

北方人过年,一定要吃饺子。

而且春节这一天吃的饺子必须在除夕12点以前包好。

饺子好吃,关键在于饺子馅,纯肉的,纯菜的,肉菜混合的,花样无穷,口味可异。

可以根据自己口味任意变化,所以男女老少都喜欢吃饺子。

在春节所吃的饺子中,有一个包着豆腐馅的,还有一个包着一枚硬币。

谁吃到豆腐馅的饺子,谁在新的一年里就会发财,人们的理想也都包含在饺子里。

3)元宵节:正月十五日,是全年第一个月圆之夜,所以称为"元宵"。

元宵的应时食品是汤圆,北方也叫元宵,象征着团团圆圆。

各地会有不一样的娱乐活动比如说观众地区的舞龙舞狮大赛、民间锣鼓大赛等等。

可以说:正月十五元宵节的狂欢,为整个春节活动画上了一个圆满的句号。

(六)、春节期间的民间观念民俗(祭祀、俗信、禁忌)A、腊月二十七到二十九为关中人蒸馍时间,家家户户豆要蒸好多馍和包子,并准备礼馍。

礼馍分为三种:一种是媳妇要给娘家带的“大馍”,状如蜗牛壳,里面包的是菜油、干面、葱花合拌的馅;一种是带给不太走动的远方亲戚的“小馍”,形如菱角;另外是自家吃的馍,做成老虎、小鸟、鱼等各种吉祥动物的形状,在馍顶部表面会用红色颜料点上红点,象征吉祥。

这些馍和包子要吃到正月十五以后,有“正月十五以前不擀面”的习俗。

B、大年初一讲究不出门,不能走亲戚,出嫁的女子不能回娘家。

初十到正月十五,称为“追节”,舅舅要带着灯笼和自家用面蒸的鱼到外甥家,给外甥“送灯”。

正月十四晚上,有新媳妇和新生小孩的家里,要把自家蒸的花馍摆出来看。

C、此外,关中还有个风俗“送娃”,就是村中年轻的媳妇穿着老太太的服装,到每一个当年结婚的青年人家中,送去一个用面粉做的“娃娃”,然后说一些来年生贵子等等的话。

D、正月十六夜是小孩的节日,所有的小孩拿出自己的灯笼对着别人的重重一撞,然后笑哈哈的看着别人的灯笼着火,这个叫做“碰灯”。