地籍管理第二章土地分类

- 格式:ppt

- 大小:331.50 KB

- 文档页数:15

中国人民解放军地籍管理办法文章属性•【制定机关】中国人民解放军总参谋部,中国人民解放军总后勤部•【公布日期】1992.08.18•【文号】•【施行日期】1992.09.01•【效力等级】军事规章•【时效性】现行有效•【主题分类】土地资源正文中国人民解放军地籍管理办法(1992年8月18日总参谋部、总后勤部发布)第一章总则第一条为加强军用土地地籍管理(以下简称地籍管理),保护土地使用者的合法权益,合理规划利用土地,提高其军事、经济效益,依据《中国人民解放军房地产管理条例》和《中国人民解放军土地使用管理规定》,制定本办法。

第二条地籍管理是指地籍调查、土地登记、土地统计、建立档案等一系列工作的统称。

第三条地籍管理必须确保地籍资料的系统性、准确性、完整性和现势性,积极采用先进的科学技术,逐步提高自动化管理水平。

第四条地籍管理实行按级归口管理。

总后勤部基建营房部负责全军的地籍管理工作;各军区、各军兵种、国防科工委等各大单位(以下简称各大单位)后勤基建营房部门负责本区域、本系统的地籍管理工作;军级以下后勤营房部门负责本单位的地籍管理工作。

第二章地籍调查第五条地籍调查是通过土地权属调查和地籍测量,查清土地的位置、权属、界址、用途、面积和利用现状的活动。

土地的权属、界址、用途和利用现状发生变化,应进行变更地籍调查。

第六条全军性的地籍调查由总后勤部基建营房部拟定方案报总参谋部、总后勤部批准实施;区域性的地籍调查由各大单位批准实施。

日常变更地籍调查由军、师(旅)、独立团后勤机关组织实施。

第七条土地权属调查的程序:(一)准备资料。

权属调查前应收集土地来源证明材料,准备地籍调查表(式样见附件一)、界址调查表(式样见附件二)和调查底图。

调查底图可使用大比例尺地形图、原有地籍图或营区平面图。

无调查底图的宗地,可边调查边绘制调查草图。

(二)实地调查。

地籍调查人员会同宗地边界邻方委派的指界人,到实地核实宗地的界址及使用情况。

实地调查的结果应全部标绘在调查底图上,并填写地籍调查表。

土地类别划分标准土地类别划分是土地管理和利用的基础工作,是根据土地的功能特点和利用要求,按照一定的标准和方法将土地划分为不同的类别,为土地的合理利用和保护提供科学依据。

土地类别划分标准的制定对于实现土地资源的可持续利用和保护具有重要意义。

下面将从土地利用功能、土地资源特点和土地利用要求等方面介绍土地类别划分标准。

首先,土地类别划分标准应该根据土地的利用功能进行划分。

一般来说,土地的利用功能可以分为农田、林地、草地、水域和建设用地等几大类。

不同的土地利用功能对土地的要求和利用方式也不同,因此需要根据不同的功能特点来确定土地的类别。

其次,土地资源的特点也是确定土地类别划分标准的重要依据。

土地资源的特点包括土地的地形、土壤、水文、气候等方面的特征。

不同的土地资源特点对土地的利用具有重要的影响,因此需要根据土地资源的特点来确定土地的类别划分标准。

另外,土地利用的要求也是确定土地类别划分标准的重要考虑因素。

不同的土地利用要求对土地的质量、产能、环境影响等方面有不同的要求,因此需要根据土地利用的要求来确定土地的类别划分标准。

综上所述,土地类别划分标准应该综合考虑土地的利用功能、资源特点和利用要求等方面的因素,科学确定土地的类别划分标准,为土地的合理利用和保护提供科学依据。

同时,土地类别划分标准的制定也需要不断地根据土地利用的需要和科学技术的发展进行修订和完善,以适应不断变化的土地利用需求和保护要求。

总之,土地类别划分标准的制定对于土地资源的合理利用和保护具有重要意义,需要综合考虑土地的利用功能、资源特点和利用要求等方面的因素,科学确定土地的类别划分标准,并不断进行修订和完善,以适应不断变化的土地利用需求和保护要求。

希望通过不懈的努力,能够实现土地资源的可持续利用和保护,为人类的可持续发展做出贡献。

第一章土地管理概述1、从土地管理的角度出发,谈谈土地的定义。

答:土地是指地球的陆域表面,含内陆水域和沿海滩涂,而不包包括地球上的大气,植被与人工设施以及地下矿藏等附属物。

大气,水文地质,基础地质等各种自然因素以及人工设施和人类对土地的形成和发展虽有重要作用,且影响土地的质量,但不是土地的组成部分。

2、土地具有负载功能、养育功能、存储功能和观赏功能。

3、简述土地的特性答:土地具有自然和社会经济双重属性。

①自然特性:a 、土地位置的固定性b 、土地面积的有限性c 、土地利用的永续性d 、土地地域的差异性②社会经济特性:土地作为社会资产还具有社会经济特性。

主要体现在其商品属性。

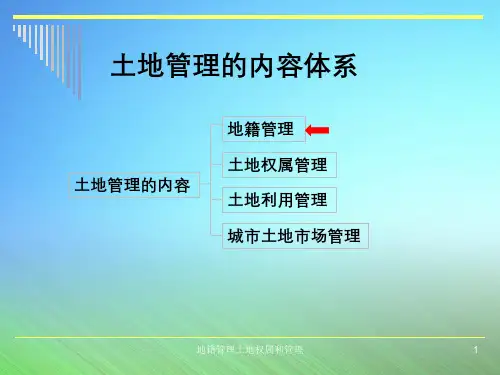

4、我国土地的主要特点5、土地管理的主要内容答:地籍管理;土地权属管理;土地利用管理。

6、地籍的定义答:地籍是指由国家监督的、以土地权属为核心、以地块为基础的土地及其附着物的权属、位置、质量、数量和利用现状等土地基本信息的集合,用图、数、表等形式表示。

或是记载土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途等基本状况的簿册。

7、地籍的分类答:①按地籍的发展阶段,划分为税收地籍、产权地籍(法律地籍)和多用途地籍②按地籍的特点和任务,分为初始地籍和日常地籍③按地籍行政管理层次,分为国家地籍和基层地籍④按城乡土地不同特点分为城镇地籍、农村地籍。

8、地籍管理的内容答:土地调查;土地分等定级;土地登记;土地统计;地籍档案管理。

9、地籍管理在土地管理中的地位和作用答:①制定土地政策的科学依据②促进土地管理工作的开展③保护土地产权不受侵害,避免纠纷④为土地的经济活动提供参考。

10、土地调查的内容答:土地调查纵向来说包括:土地权属状况的调查、土地利用现状的调查和土地条件的调查,横向来说包括:农村土地调查和城镇土地调查。

土地利用动态监测严格地说属于土地利用现状调查的范畴。

11、土地调查包括哪三个方面的调查答:①城镇土地调查②农村土地调查③土地利用动态监测12、土地调查的特点答:①土地调查是具有法律特征的②土地调查是定期开展的③真实性是土地调查的生命④土地调查的成果是地籍信息系统13、GIS数据采集与数字化测绘的异同之处答:相同点:对象相同;技术相同。

第一章:地籍管理总论地籍:依据法律规定,对每一宗土地的土地权属位置界址数量质量以及利用状况进行调查,并将调查结果记载在案的信息集以及其载体。

其核心意义在于反应土地权利之归属。

地籍分类:按其主要功能分:税收产权多功能按其开展的先后顺序:初始日常按其开展范围和对象特征:城镇农村按其地形手段和成果形式:常规数据地籍管理:针对地籍的建立建设和提供应用所开展的一系列工作措施。

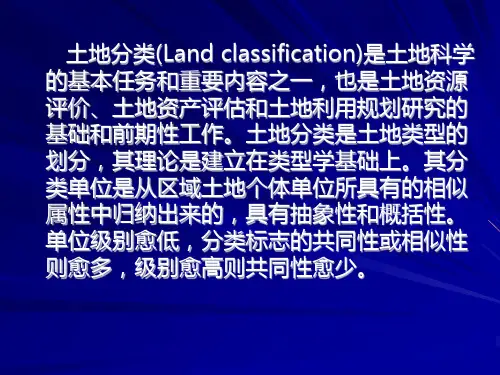

地籍管理的基本原则:统一管理原则保证地籍管理的连贯系统完整地籍资料的可靠衔接精确地籍成果简便实用第二章:土地分类耕地:指种植农作物的土地。

包括熟地新开发复垦整理地休闲地水田:指用于种植水稻莲藕等水生农作物的耕地。

水浇地:指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。

旱地:指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地。

园地:指种植以采集果叶根茎汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖率大于50%或单位面积株数大于合理株数70%的土地。

果园:种植果树的园地茶地:种植茶树的园地其他园地林地:指生长乔木竹类灌木的土地及沿海生长红树木的土地。

包括:有林地灌木林地其他林地。

草地:指生长草本植物为主的土地。

包括:天然牧草地人工牧草地其他牧草地第三章土地利用现状调查外业调查的工作:地类图斑的调绘:指实地为同一地类的连片土地,在外业调绘片上形成的一个斑状图块各种界限的调绘线状地物的调绘:指河流铁路公路固定沟渠林带道路管道用地等。

零星地物得调绘土地调查:以土地为对象开展的有关土地客观存在状况的信息的调查。

土地利用现状调查的主要内容:土地利用现状调查土地权属调查特殊调查内容的调查第四章地籍调查地籍调查的内容:由于建立地籍的目的地籍制度的不同,地籍调查的内容也不近相同。

根据地籍调查的目的和地籍管理的实际需要,权属调查和地籍测量时调查的主要内容。

权属调查的基本程序:拟定调查计划物质准备调查底图的选择调查工作区的划分发放调查通知书收集分析和处理土地权属资料实地调查资料整理第六章土地分等定级土地分等定级:在特定的目的下,对土地的自然和经济属性进行综合鉴定,兵鉴定结果等极化的过程。

第一章地籍管理总论1,地籍概念:依据法律规范,对每宗地的土地权属、位置、界址、数量、质量以及利用状况进行调查(包括测绘),并将所获状况记载在案(成图、成卡、簿册、文件或库及法律证书)的信息集及其载体,其核心意义在于反映土地权利之归属。

2,地籍的分类(1)按地籍的主要功能的变化分类:①税收地籍②产权地籍③多用途地籍(2)按地籍开展的先后时序分类:①初始地籍②日常地籍(3)按地籍开展范围和对象特征分类:①城镇地籍②农村地籍(4)按地籍手段和成果形式分类:①常规地籍②数字地籍3,地籍管理的任务(选择题·理解)P84,地籍管理的基本内容(论述题·理解+掌握)第二章土地分类1,掌握我国几种土地利用分类系统,重点掌握地类转换计算。

①土地利用现状分类1984年全国农业区划委员会制定的《土地利用现状调查技术规程》采用两级分类:8个一级类、46个二级类。

②城镇土地分类1989年原国家土地管理局制定的《城镇地籍调查技术规程》,对城、镇、村土地分类做了细化和充实,也采用两级分类:10个一级类、24个二级类。

③全国土地分类(试行)2001年国土资源部颁布的《全国土地分类(试行)》,在以上两个土地分类的基础上,采用三级分类:3个一级类,15个二级类、71个三级类。

④全国土地分类(过渡期间适用)2002年国土资源部颁布的《全国土地分类(试行)》,在过渡时期使用,采用三级分类:3个一级类,10个二级类、52个三级类。

⑤土地利用现状分类( GB/T 21010——2007 )具体的分类表在书本37—56页。

第三章土地利用现状调查1,土地调查的概念:是以土地为对象开展的有关土地客观存在状况的信息的调查。

2,三大调查:①土地利用现状调查②土地权属调查③土地条件调查3,土地调查的目的:土地调查的目的是全面查清土地资源和利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,为科学规划、合理利用、有效保护土地资源,实施最严格的耕地保护制度,加强和改善宏观调控提供依据,促进经济社会全面可持续发展。

《土地资源管理》复习要点第一章、绪论1、国土:一个主权国家的全部疆域..和领空..的总和,包括这一区域范围内的全..、领海....,即其所管辖的领土部资源条件。

【土地只是自然经济综合体,范围比国土小】2、土地资源:当前或可预见的将来对人类具有利用价值的土地。

(可变化)土地资产:作为财产的土地,即地产。

☆区别与联系:土地具有资源和资产的双重内涵,前者是指土地作为自然资源,是人类生产和生活的根本源泉;后者是指土地作为财产,具有了经济和法律的意义。

3、土地的特性:自然特性:①土地位置的固定性;②土地面积(数量)的有限性;③土地质量的差异性;④土地利用的永续性。

经济特性:①经济供给的稀缺性;②土地利用的多向性和变更的困难性;③土地利用的分散性和差异性;④土地利用后果的长久性和社会性第二章、土地管理概述1、土地管理:国家在一定的环境条件下,综合运用行政、经济、法律、技术方法,为提高土地利用生态..、经济..、社会效益......,监督土地利用......,而进行的....,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系计划、组织、控制等综合性活动。

【理解主体、客体、目标和任务、方法、职能和环境】2、土地管理的基本任务:维护社会主义土地公有制,保护土地所有者和使用者的合法权益,充分合理地利用和保护土地资源,不断提高土地利用率与生产率,为社会经济的发展服务。

3、土地管理现阶段的任务:(1)保护耕地,实现耕地总量的动态平衡:耕地“红线”——“18亿亩耕地”(2)加强土地资源的调查评价和科学规划;(3)加强土地资源信息系统建设;(4)建立管理新体制、新机制;(5)健全法制,依法行政。

4、土地管理的原理:①现代管理学原理——人本管理、系统管理、动态管理、管理效益②土地经济学原理——土地报酬理论、地租理论、地价理论、区位理论③土地生态经济原理——通过物质流...、信息流...四大要素的运行体现...、价值流...、能量流④土地法学原理——土地法(e.g.《中华人民共和国土地管理》、《土地管理法实施条例》etc)第三章、地籍管理1、地籍管理:国家为了建立地籍和研究土地的自然状况....和权属状况....而进行的调查、评价、登.....、经济状况记.、统计..等一系列工作。

第一章地籍管理概述名词解释:1、地籍2、税收地籍3、产权地籍4、多用途地籍5、初始地籍6、日常地籍7、地籍管理简答题:1、我国现行地籍管理的主要功能和作用(基本任务)是什么2、地籍管理应遵循哪些基本原则3、我国现行地籍管理的主要内容及其相互关系是什么第一章地籍管理概论参考答案名词解释:1、地籍:地籍是指国家为一定目的,记载土地的位置、界址、权属、数量、质量、地价和用途(地类)等基本状况的图册。

2、税收地籍:税收地籍是各国早期建立的为课税服务的登记簿册。

3、产权地籍:产权地籍亦称法律地籍,是国家为维护土地合法权利、鼓励土地交易、防止土地投机和保护土地买卖双方的权益而建立的土地产权登记的簿册。

4、多用途地籍:多用途地籍,亦称现代地籍,是税收地籍和产权地籍的进一步发展。

其目的不仅是为课税或产权登记服务,更重要的是为各项土地利用和土地保护,为全面、科学地管理土地提供信息服务。

5、初始地籍:初始地籍是指在某一时期内,对县以上行政辖区内全部土地进行全面调查后,最初建立的图册。

6、日常地籍:日常地籍也称变更地籍,是指在初始调查的基础上,针对土地数量、质量、权属及其分布和利用、使用情况的变化,以初始地籍为基数,进行修正、补充和更新的地籍。

7、地籍管理:地籍管理是指国家为研究土地的权属、自然、经济状况和建立地籍图、簿、册等而实行的土地调查、土地登记、土地统计、地籍档案和地籍管理信息系统等工作措施。

简答题:1、我国现行地籍管理的主要目标(任务)是什么我国现行地籍管理的主要目标是:(1)维护和巩固土地的社会主义公有制;(2)贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”基本国策;(3)保护权利人的合法权益;(4)加强土地用途管制;(5)为社会提供地籍信息服务;(6)为土地管理服务。

2、地籍管理应遵循哪些基本原则地籍管理必须遵循以下基本原则:(1)地籍管理必须按国家规定的统一制度进行;(2)保证地籍资料的连贯性和系统性;(3)保证地籍资料的可靠性和精确性;(4)保证地籍资料的概括性和完整性。