琼脂扩散法测定乳链

- 格式:pdf

- 大小:283.77 KB

- 文档页数:4

琼脂扩散法敏感试验(改良Kirby-Bauer法) 若只根据是否出现抑菌环而不考虑抑菌环的直径大小,来判断细菌是否对抗菌药物敏感的实验方法,其结果是不正确的。

而纸片扩散法试验是应用标准的方法学原理,根据抑菌环直径大小与最低抑菌浓度的相关性,结合临床上已知敏感或耐药菌株的状态,其结果是可靠的。

WHO推荐K-B法,其目的在于技术的简单和可重复性。

本法特别适用于肠杆菌科细菌,也可用于快速生长的致病菌,但不适用于其他细菌,如嗜血杆菌、奈瑟菌、专性厌氧菌及酵母样菌等。

无论用哪种方法接种,只要质控菌株的抑菌环在预期范围内,均可按同一解释标准报告结果。

但并非从感染患者分离到的微生物都必须做敏感试验,对于污染、机体共生的正常细菌群和那些与感染无关的细菌,可不必做敏感试验,只有那些被认为引起感染的微生物,应先分纯、鉴定菌种后再做敏感试验。

一、试验用材料(一)培养基Kirby-Bauer法指定用Mueller-Hinton琼脂。

多年大量的有关敏感试验的方法学研究,均采用该培养基,维持细菌正常发育,绝大多数细菌在此培养基上生长良好。

此培养基不拮抗抗菌药物活性以及商品的批间差异等方面均优于其他培养基。

若检测肺炎链球菌的敏感性时,在培养基中加5%的脱纤维羊血,制成血平板。

测嗜血杆菌及淋病奈瑟菌的敏感性时,在培养基中须加入1%血红素和2.5mg/ml辅酶I后应校正pH 7.2~7.4。

制备MH琼脂平板应用直径90cm平皿。

在水平的实验台上倾制。

琼脂厚为4mm,允许误差为土lmm。

琼脂凝固后,应测一下pH是否正确。

琼脂于板应放4℃保存,在7日内用完。

(二)药物纸片抗菌药物纸片直径约为6.00~6.35mm,每片的吸水量约20μl。

采用K-B法,纸片的药物含量必须与该法规定的一致,不得任意更改。

药物纸片可以购买,也可自制,用前必须做质量鉴定。

用以下两个指标判定纸片的质量:1.片间差:是衡量不同纸片含药是否均一的指标。

测定方法:以质控菌株接种M-H琼脂平板,一块平板上贴6张相同的纸片。

琼脂扩散试验实验报告实验目的:本实验旨在通过琼脂扩散试验,研究不同抗生素对细菌的抑制效果,以及培养基中抗生素浓度对细菌生长的影响。

通过实验,加深对抗生素作用机制的理解,并学习如何通过实验方法评估抗生素的效力。

实验原理:琼脂扩散试验是一种常用的抗生素敏感性测试方法,通过将含有细菌的琼脂平板与含有不同浓度抗生素的琼脂块接触,观察细菌在抗生素作用下的生长情况,从而评估抗生素的抑制效果。

实验材料:1. 细菌培养物:大肠杆菌(E. coli)2. 抗生素:青霉素、链霉素、四环素3. 培养基:LB培养基4. 琼脂平板5. 无菌操作器材:移液枪、无菌试管、无菌培养皿等实验方法:1. 制备LB培养基,并进行灭菌处理。

2. 将大肠杆菌培养物接种到LB培养基中,37°C恒温培养至对数生长期。

3. 将培养好的细菌涂布到琼脂平板上,形成均匀的菌落分布。

4. 制备含有不同浓度抗生素的琼脂块,放置于平板上,每个抗生素至少制备三个不同浓度的琼脂块。

5. 将平板放入37°C恒温培养箱中培养24小时。

6. 观察并记录每个琼脂块周围的抑菌圈大小。

实验结果:经过24小时培养,不同浓度的抗生素琼脂块周围均出现了不同程度的抑菌圈。

具体结果如下:- 青霉素:低浓度(1μg/ml)抑菌圈直径为5mm,中等浓度(10μg/ml)抑菌圈直径为10mm,高浓度(100μg/ml)抑菌圈直径为20mm。

- 链霉素:低浓度(1μg/ml)抑菌圈直径为3mm,中等浓度(10μg/ml)抑菌圈直径为8mm,高浓度(100μg/ml)抑菌圈直径为15mm。

- 四环素:低浓度(1μg/ml)抑菌圈直径为2mm,中等浓度(10μg/ml)抑菌圈直径为6mm,高浓度(100μg/ml)抑菌圈直径为12mm。

实验结论:根据实验结果,可以得出以下结论:1. 不同抗生素对大肠杆菌的抑制效果存在差异,青霉素的抑制效果最强,四环素的抑制效果相对较弱。

2. 同一抗生素的不同浓度对细菌的抑制效果也存在明显差异,浓度越高,抑菌圈直径越大,说明抗生素的浓度与抑制效果呈正相关。

双向琼脂扩散试验实验报告双向琼脂扩散试验实验报告引言:双向琼脂扩散试验是一种常用的生物化学实验方法,用于研究物质在琼脂凝胶中的扩散速率。

本实验旨在通过双向琼脂扩散试验,探究不同条件下物质扩散的规律和影响因素。

实验材料与方法:实验材料包括琼脂凝胶、试剂、显微镜等。

实验方法为双向琼脂扩散试验,将琼脂凝胶切割成一定大小的块状,然后在琼脂凝胶上添加待测物质。

待测物质会通过琼脂凝胶的孔隙扩散,形成扩散圈。

通过观察和测量扩散圈的直径,可以计算出物质在琼脂凝胶中的扩散速率。

实验结果与分析:在实验中,我们选择了两种不同的物质进行双向琼脂扩散试验,分别是葡萄糖和氨基酸。

在相同的实验条件下,观察到葡萄糖的扩散圈直径较大,扩散速率较快;而氨基酸的扩散圈直径较小,扩散速率较慢。

这说明物质的性质对其在琼脂凝胶中的扩散速率有着显著影响。

进一步实验表明,温度对物质在琼脂凝胶中的扩散速率也有一定的影响。

在较高的温度下,扩散圈的直径较大,扩散速率较快;而在较低的温度下,扩散圈的直径较小,扩散速率较慢。

这与分子热运动理论相符,温度越高,分子的热运动越剧烈,扩散速率越快。

此外,我们还发现琼脂凝胶的浓度对物质扩散速率的影响。

在浓度较高的琼脂凝胶中,扩散圈的直径较小,扩散速率较慢;而在浓度较低的琼脂凝胶中,扩散圈的直径较大,扩散速率较快。

这可能是因为高浓度的琼脂凝胶具有更多的孔隙,使物质扩散的路径更加复杂,从而降低了扩散速率。

结论:通过双向琼脂扩散试验,我们发现物质的性质、温度和琼脂凝胶浓度等因素都会对物质在琼脂凝胶中的扩散速率产生影响。

葡萄糖的扩散速率较快,而氨基酸的扩散速率较慢;温度越高,扩散速率越快;琼脂凝胶浓度越低,扩散速率越快。

这些研究结果对于理解物质在生物体内的扩散过程具有重要意义。

在生物学、药学等领域,我们可以利用双向琼脂扩散试验的方法,研究药物在组织中的扩散速率,从而指导药物的使用和疗效评估。

然而,双向琼脂扩散试验也存在一些局限性。

琼脂扩散法

琼脂扩散法是一种检测细菌的便捷易行的方法,是一种检测不同菌株特异性抗性的快速方法。

其原理是细菌越长发生越大,最终形成斑块状或类似于牙膏一样的条状,这种斑块或条状由细菌所形成的细菌抗原,高分子量细胞外多糖(EPS)和脂肪多糖等所组成。

琼脂扩散法中,先用琼脂对细菌悬液进行涂抹,再在琼脂培养基表面左右扩展,细菌随之扩散,形成抗原斑块或条状。

通过计算斑块的显色位置及直径及颜色的饱和度了解不同菌株的抗性情况。

琼脂扩散法要求使用高品质的琼脂,琼脂种类有甲酰粉酶消化琼脂,半乳酸琼脂,色谱琼脂,γ-琼脂乙醇悬液,甲酰粉酶消化琼脂是最常用的琼脂,常用其悬液培养细菌。

实验步骤:

(1)将琼脂液加入琼脂碗内,涂抹均匀后,表面抹平,在琼脂碗内结块。

(2)将悬液细菌加入琼脂碗中,涂抹均匀,放入培养箱密封培养,在规定的温度,湿度和时间下进行培养,直至抗原体内细菌扩散。

(3)用细胞管移液器取发酵后琼脂碗内材料,并置入斯氏培养箱中,在37℃、pH7.2的发酵液中,看到细菌抗原反应结果。

(4)制作斑块谱图,计算斑块直径大小及显色颜色饱和度。

琼脂扩散法除了检测菌株抗性外,还可用于筛选靶菌药物。

它通过测试菌株的扩散特征及分离、鉴定药敏感的菌株,从而较为直接和客观地评价药物的效果,因而有助于药物研发。

牛津杯琼脂扩散法琼脂扩散法,即琼脂凝胶扩散法,是一种常用于蛋白质分离和纯化的实验方法。

它是基于琼脂凝胶的特性,通过扩散的过程,将混合物中的不同组分分离开来。

其中,牛津杯琼脂扩散法是一种常见的琼脂扩散法,本文将详细介绍其原理和实验步骤。

一、原理牛津杯琼脂扩散法的原理基于琼脂凝胶的孔隙特性。

琼脂凝胶是一种由纯凝胶状多糖组成的材料,具有多孔结构。

当在琼脂凝胶表面加入混合物后,混合物中的分子会通过扩散的方式自发地移动,最终分离到琼脂凝胶的不同位置。

琼脂凝胶的孔隙大小决定了扩散的速度,较大的分子通过扩散速度较快,较小的分子则相对较慢。

通过控制琼脂凝胶的孔隙大小和混合物分子的特性,可以实现对混合物中不同分子的分离。

二、实验步骤1. 准备琼脂凝胶:将琼脂凝胶粉末溶解在适当的缓冲液中,均匀搅拌至溶解完全并无颗粒悬浮。

2. 制备凝胶板:将琼脂凝胶溶液倒入凝胶板,待其自行凝胶。

3. 准备混合物:将待分离的混合物加入适当的缓冲液中,使其浓度适宜。

4. 倒样:将混合物缓慢地倒在已经凝胶的琼脂凝胶板上,并用牛津杯盖住。

5. 扩散:将含有样品的凝胶板放置在恒温槽中,保持适当的温度和湿度,等待一定时间,使样品分子自发地扩散进入琼脂凝胶中。

6. 固定:取出凝胶板,用合适的方法固定琼脂凝胶,防止分子再进行扩散。

7. 染色:对固定的琼脂凝胶进行染色,以显现分离后的不同分子带。

三、实验注意事项1. 凝胶板的制备过程中要保持无尘无菌的环境,以避免杂菌污染。

2. 混合物的浓度要适当,过高或过低都可能影响扩散效果。

3. 扩散过程中,温度、湿度的控制要稳定,避免因环境改变导致扩散结果的偏差。

4. 固定琼脂凝胶时要轻柔、均匀,避免在固定过程中损伤凝胶。

5. 染色时要根据具体实验需求选择合适的染色方法和染色剂。

通过牛津杯琼脂扩散法,我们可以实现对混合物中不同组分的分离,为后续的蛋白质分析和纯化提供了重要的基础。

这种方法具有操作简便、成本低廉的优点,因此被广泛应用于生物科学研究领域。

琼脂扩散试验的实验报告实验目的:本实验旨在通过琼脂扩散试验来研究不同浓度的抗生素对细菌生长的影响,以及评估抗生素的抗菌活性。

实验原理:琼脂扩散试验是一种常用的抗菌活性测定方法。

在该试验中,细菌被接种到琼脂平板上,随后在平板上打孔并加入不同浓度的抗生素。

随着抗生素在琼脂中扩散,其周围的细菌生长受到抑制,形成透明或半透明的抑菌圈。

抑菌圈的直径可以作为抗生素抗菌活性的指标。

实验材料:1. 细菌培养物(大肠杆菌或金黄色葡萄球菌)2. 抗生素溶液(如青霉素、链霉素等)3. 琼脂培养基4. 培养皿5. 打孔器6. 移液枪7. 无菌操作器材实验步骤:1. 制备琼脂培养基,并在培养皿中倒入适量的培养基,待其凝固。

2. 将细菌培养物稀释至适当的浓度,然后均匀涂抹在琼脂平板上。

3. 使用打孔器在琼脂平板上打孔,孔的间距应保持一致。

4. 使用移液枪将不同浓度的抗生素溶液加入到孔中。

5. 将培养皿倒置,放入恒温培养箱中培养24-48小时。

6. 观察并记录抑菌圈的直径。

实验结果:实验结果显示,随着抗生素浓度的增加,抑菌圈的直径也相应增大。

这表明高浓度的抗生素具有更强的抗菌活性。

此外,不同种类的抗生素对同一细菌的抗菌效果也存在差异。

实验讨论:本实验结果与预期相符,说明琼脂扩散试验是一种有效的抗菌活性测定方法。

然而,实验中也存在一些局限性,例如抗生素的扩散速率可能受到琼脂厚度和孔间距的影响。

因此,在进行实验设计时,需要考虑这些因素以确保结果的准确性。

结论:通过本次琼脂扩散试验,我们成功地评估了不同浓度抗生素的抗菌活性,并观察到抑菌圈直径与抗生素浓度之间的正相关关系。

本实验为抗生素的筛选和抗菌效果评估提供了一种简单而有效的方法。

参考文献:[1] 张三. 微生物学实验技术[M]. 北京:科学出版社,2010.[2] 李四. 抗生素的抗菌活性测定方法[J]. 微生物学报,2015,55(3): 345-350.注:以上内容为示例文本,实际实验报告应根据实验结果和具体实验过程进行撰写。

琼脂扩散试验实验报告一、实验目的研究琼脂扩散试验在微生物学中的应用,了解琼脂扩散试验的原理和操作步骤,掌握琼脂扩散试验的结果分析方法。

二、实验原理琼脂扩散试验是一种经典的微生物学实验,用于测定抗生素对细菌的敏感性。

其基本原理是在含有琼脂的寒氏琼脂培养基上,将抗生素溶液滴在琼脂孔中,抑菌圈的形成与抗生素的杀菌作用有关。

三、实验材料与方法1. 实验材料- 寒氏琼脂培养基- 细菌培养物- 抗生素溶液2. 实验步骤1. 准备寒氏琼脂培养基,并熔化后冷却至40C左右。

2. 取一份细菌培养物,按照一定比例加入琼脂培养基中,混匀后倒入培养皿中。

3. 使用移液管将抗生素溶液滴在琼脂培养基表面形成孔。

4. 将培养皿反转,放置在恒温箱中培养一段时间。

5. 在恒温箱中观察并测量形成的抑菌圈直径。

6. 记录实验结果。

四、实验结果与分析通过实验观察,我们发现抗生素在琼脂培养基上形成了明显的抑菌圈。

根据抑菌圈的直径,我们可以初步判断细菌对抗生素的敏感性。

抗生素对细菌的敏感性可以分为以下几类:- 敏感:抑菌圈直径较大,说明细菌对抗生素具有较高的敏感性,抗生素可以很好地抑制细菌的生长。

- 中等敏感:抑菌圈直径较小,说明细菌对抗生素具有一定的敏感性,但抗生素的杀菌作用相对较弱。

- 抗性:无抑菌环形成,说明细菌对抗生素产生了抗药性,抗生素无法对细菌产生杀菌作用。

五、实验总结与心得体会通过此次实验,我们了解了琼脂扩散试验的原理和操作步骤。

琼脂扩散试验是一种简单且有效的方法,可以用于初步评估细菌对抗生素的敏感性。

然而,需要注意实验中的准确性和可重复性,以获得可靠的结果。

此外,本实验还有一些局限性,比如扩散试验只能用于评估细菌对抗生素的敏感性,而不能提供关于细菌对抗生素的具体抗药机制等更深入的信息。

因此,在微生物学研究中,还需要结合其他实验方法和技术手段进行综合分析。

在今后的学习和实验中,我们将继续学习琼脂扩散试验以及其他微生物学实验方法,以提高我们对微生物的研究能力和实验操作技巧。

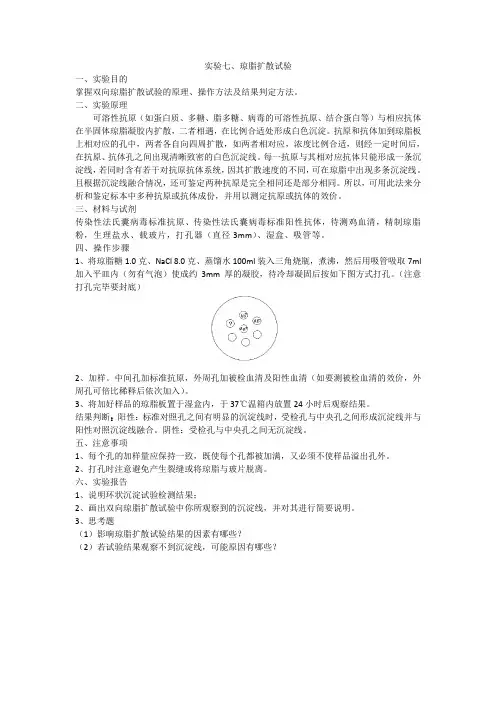

实验七、琼脂扩散试验一、实验目的掌握双向琼脂扩散试验的原理、操作方法及结果判定方法。

二、实验原理可溶性抗原(如蛋白质、多糖、脂多糖、病毒的可溶性抗原、结合蛋白等)与相应抗体在半固体琼脂凝胶内扩散,二者相遇,在比例合适处形成白色沉淀。

抗原和抗体加到琼脂板上相对应的孔中,两者各自向四周扩散,如两者相对应,浓度比例合适,则经一定时间后,在抗原、抗体孔之间出现清晰致密的白色沉淀线。

每一抗原与其相对应抗体只能形成一条沉淀线,若同时含有若干对抗原抗体系统,因其扩散速度的不同,可在琼脂中出现多条沉淀线。

且根据沉淀线融合情况,还可鉴定两种抗原是完全相同还是部分相同。

所以,可用此法来分析和鉴定标本中多种抗原或抗体成份,并用以测定抗原或抗体的效价。

三、材料与试剂传染性法氏囊病毒标准抗原、传染性法氏囊病毒标准阳性抗体,待测鸡血清,精制琼脂粉,生理盐水、载玻片,打孔器(直径3mm)、湿盒、吸管等。

四、操作步骤1、将琼脂糖1.0克、NaCl 8.0克、蒸馏水100ml装入三角烧瓶,煮沸,然后用吸管吸取7ml 加入平皿内(勿有气泡)使成约3mm厚的凝胶,待冷却凝固后按如下图方式打孔。

(注意打孔完毕要封底)2、加样。

中间孔加标准抗原,外周孔加被检血清及阳性血清(如要测被检血清的效价,外周孔可倍比稀释后依次加入)。

3、将加好样品的琼脂板置于湿盒内,于37℃温箱内放置24小时后观察结果。

结果判断:阳性:标准对照孔之间有明显的沉淀线时,受检孔与中央孔之间形成沉淀线并与阳性对照沉淀线融合。

阴性:受检孔与中央孔之间无沉淀线。

五、注意事项1、每个孔的加样量应保持一致,既使每个孔都被加满,又必须不使样品溢出孔外。

2、打孔时注意避免产生裂缝或将琼脂与玻片脱离。

六、实验报告1、说明环状沉淀试验检测结果;2、画出双向琼脂扩散试验中你所观察到的沉淀线,并对其进行简要说明。

3、思考题(1)影响琼脂扩散试验结果的因素有哪些?(2)若试验结果观察不到沉淀线,可能原因有哪些?。

一、实验目的1. 了解琼脂扩散实验的原理和操作方法。

2. 掌握实验操作技巧,包括琼脂的制备、打孔、加样、培养等。

3. 分析实验结果,观察抗原与抗体在琼脂中的扩散情况。

4. 探讨琼脂扩散实验在临床医学中的应用。

二、实验原理琼脂扩散实验是一种利用抗原与抗体在琼脂凝胶中扩散并形成沉淀线的免疫学实验方法。

当抗原与抗体在琼脂凝胶中相遇时,若比例适宜,则形成白色沉淀线,沉淀线的位置和形状可以反映抗原和抗体的浓度及特异性。

三、实验材料与仪器1. 材料:- 羊抗人IgG血清(抗体)- 人血清(抗原)- 琼脂粉- pH7.4 0.01M PBS缓冲液- 载玻片- 打孔器- 37℃恒温箱- 湿盒- 可调微量加样器2. 仪器:- 研钵- 玻璃棒- 移液器- 精密天平四、实验方法1. 制备琼脂凝胶:- 称取适量琼脂粉,加入适量PBS缓冲液,搅拌均匀。

- 将琼脂溶液煮沸,使其充分溶解。

- 待琼脂溶液冷却至60℃左右,倒入预先准备好的载玻片上,制成琼脂凝胶板。

2. 打孔:- 使用打孔器在琼脂凝胶板上按一定距离打孔,孔间距约为5mm。

3. 加样:- 使用微量加样器将羊抗人IgG血清(抗体)加入中央孔,将人血清(抗原)加入周围孔。

4. 培养与观察:- 将加样后的琼脂凝胶板放入湿盒中,置于37℃恒温箱中培养24小时。

- 观察琼脂凝胶板上的沉淀线,记录其位置和形状。

五、实验结果与分析1. 实验结果:- 在琼脂凝胶板上观察到明显的沉淀线,沉淀线位于中央孔与周围孔之间,呈白色。

2. 结果分析:- 抗原与抗体在琼脂凝胶中扩散,当两者比例适宜时,在相遇处形成白色沉淀线。

- 沉淀线的位置和形状可以反映抗原和抗体的浓度及特异性。

- 本实验结果表明,人血清中含有与羊抗人IgG血清相对应的抗体,两者发生特异性结合,形成白色沉淀线。

六、实验结论1. 琼脂扩散实验是一种简单、灵敏、特异的免疫学实验方法,可用于检测抗原和抗体的浓度及特异性。

2. 本实验成功制备了琼脂凝胶板,并观察到明显的沉淀线,表明人血清中含有与羊抗人IgG血清相对应的抗体。

一、实验目的1. 理解琼脂扩散法的原理及其在免疫学中的应用。

2. 掌握琼脂扩散实验的操作步骤。

3. 学会分析实验结果,并能够判断样品中抗原或抗体的存在。

二、实验原理琼脂扩散法是一种利用抗原与抗体在琼脂凝胶中扩散并相遇,形成抗原抗体复合物的原理来检测抗原或抗体的方法。

当抗原或抗体在琼脂凝胶中扩散时,若两者相遇并形成复合物,则在凝胶中形成可见的沉淀线或沉淀环。

根据沉淀线或沉淀环的形状、大小和位置,可以判断样品中抗原或抗体的存在及其浓度。

三、实验材料与试剂1. 琼脂粉2. 琼脂平板3. 标准抗原或抗体4. 待测样品5. pH7.4 0.01M PBS缓冲液6. 打孔器7. 微量加样器8. 显微镜四、实验步骤1. 制备琼脂平板:将琼脂粉与PBS缓冲液按比例混合,加热溶解后倒入平板模具,待冷却凝固后取出琼脂平板。

2. 打孔:使用打孔器在琼脂平板上打孔,孔间距约为5mm。

3. 加样:将标准抗原或抗体加入中央孔,待测样品加入周围孔。

4. 孵育:将加样后的琼脂平板放入湿盒中,置于37℃恒温箱中孵育24-48小时。

5. 观察结果:取出琼脂平板,观察沉淀线或沉淀环的形成情况。

五、实验结果与分析1. 结果观察:观察琼脂平板中沉淀线或沉淀环的形成情况。

若形成明显的沉淀线或沉淀环,则说明样品中存在相应的抗原或抗体。

2. 结果分析:a. 沉淀线或沉淀环的形状:沉淀线或沉淀环的形状可以反映抗原与抗体的特异性。

若沉淀线或沉淀环呈直线,则说明抗原与抗体具有特异性;若呈曲线或环状,则说明抗原与抗体可能存在交叉反应。

b. 沉淀线或沉淀环的大小:沉淀线或沉淀环的大小可以反映抗原或抗体的浓度。

若沉淀线或沉淀环较大,则说明抗原或抗体浓度较高;若较小,则说明浓度较低。

c. 沉淀线或沉淀环的位置:沉淀线或沉淀环的位置可以反映抗原或抗体的分布情况。

若沉淀线或沉淀环靠近中央孔,则说明抗原或抗体主要存在于中央孔附近的样品中;若靠近周围孔,则说明抗原或抗体主要存在于周围孔附近的样品中。

琼脂扩散试验操作方法及注意事项

一、琼脂扩散试验的仪器、材料:

1. 小瓶或者烑瓶:用于加入样本和试剂;

2. 弹性琼脂:用于制备样品凝胶;

3. 酵素试剂:用于检测进行扩散的物质;

4. 伽马计:用于进行光谱定量分析等;

5. 水浴:用于加热和加温样品;

二、琼脂扩散试验的准备工作及操作过程:

1. 准备试剂和样品:用瓶子分别比例加入试剂和样品;

2. 烧杯熔融:将加入样本和试剂的烧瓶放入烧杯中,在80℃加热溶解;

3. 加入琼脂:将玻璃球加入液体中,搅拌均匀,让琼脂粒子充分悬浮在液体中;

4. 放入水浴:将搅拌均匀的琼脂液体放入温水浴中,凝固后取出复原;

5. 割断凝胶:将凝结后的凝胶在凝胶剪上做半横割,以便标记;

6. 加入试剂:将酵素试剂加入到凝胶内,搅拌均匀;

7. 进行检测:将加入了试剂的凝胶放在伽马计上,进行光谱定量分析;

8. 系统实验:重复以上步骤,定量检测扩散的物质。

三、琼脂扩散试验的操作注意事项:

1. 准备试剂和样品时要注意比例,以保证试验的准确性;

2. 烧瓶加热时要控制温度,以免发生爆炸;

3. 加入琼脂时要搅拌均匀,防止琼脂粒子沉淀;

4. 加试剂时要按照实验要求操作,不要改变实验方案;

5. 操作结束后,要对小实验室和仪器进行清理整理;

6. 若琼脂扩散试验发现异常情况,即时做好记录。

一、实验目的1. 了解琼脂块扩散实验的原理和方法。

2. 掌握实验操作技巧,观察并记录实验现象。

3. 分析实验结果,探讨实验原理在实际应用中的意义。

二、实验原理琼脂块扩散实验是一种常用的物质扩散实验方法。

在实验中,将待测物质溶解于水中,加入琼脂块中,待琼脂凝固后,观察物质在琼脂块中的扩散情况。

实验原理基于Fick第二定律,即物质扩散速率与浓度梯度成正比,与扩散距离的平方成反比。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:琼脂粉、NaOH溶液、酚酞指示剂、蒸馏水、试管、烧杯、玻璃棒、剪刀、尺子等。

2. 实验仪器:电子天平、恒温水浴锅、显微镜等。

四、实验步骤1. 称取琼脂粉5g,加入适量蒸馏水,搅拌溶解。

2. 将溶解好的琼脂液倒入烧杯中,加入2滴酚酞指示剂,搅拌均匀。

3. 将烧杯放入恒温水浴锅中,加热至琼脂液凝固。

4. 将凝固后的琼脂块取出,用剪刀切成边长为1cm的立方块。

5. 将NaOH溶液配制成不同浓度,分别加入琼脂块中。

6. 将琼脂块放入装有蒸馏水的试管中,观察并记录NaOH扩散的深度。

7. 将扩散后的琼脂块放入显微镜下观察,分析扩散情况。

五、实验结果与分析1. 观察到NaOH在琼脂块中的扩散速度与浓度成正比,即浓度越高,扩散速度越快。

2. 观察到NaOH在琼脂块中的扩散速度与扩散距离的平方成反比,即距离越远,扩散速度越慢。

3. 通过显微镜观察,发现NaOH在琼脂块中的扩散呈均匀分布,且扩散范围与琼脂块的大小有关。

六、实验结论1. 琼脂块扩散实验是一种简单、易行的物质扩散实验方法,可用于研究物质在不同条件下的扩散规律。

2. 实验结果表明,NaOH在琼脂块中的扩散速度与浓度成正比,与扩散距离的平方成反比。

3. 该实验原理在实际应用中具有广泛意义,可用于研究药物、食品、生物组织等物质在不同条件下的扩散规律。

七、实验注意事项1. 实验过程中,应注意操作规范,避免污染实验材料。

2. 加热琼脂液时,应控制好温度,避免过热导致琼脂凝固不良。