作物育种3种质资源(4学时)

- 格式:ppt

- 大小:18.82 MB

- 文档页数:140

怀化职业技术学院<<作物育种学>>课程标准适用专业:种子生产与经营现代农业编制单位:怀化职业技术学院编制日期:2014-05-16环境与生物科技系(部)制目录1.《作物育种学》课程标准 (1)《作物育种学》课程标准1.课程概述作物育种学是研究选育和繁育作物优良品种理论和方法的科学,是农学专业的一门重要专业课程。

本课程的特点是综合应用相关学科的知识和技术,基本概念较多,理论性与实践性并重的课程。

其任务与作用是使学生掌握作物品种改良的基本理论和方法、种子生产和推广技术的专业知识和技能,具备开展科学研究和实际生产的专业能力。

使学生掌握选育和繁育作物优良品种的基本知识和基础理论,作物品种选育和繁育的主要方法和基本操作技能,初步具有结合生产实际开展作物品种选育和良种繁育工作的能力。

2 培养目标2.1 课程总体目标使学生掌握作物育种的知识和技能,培养学生从事作物育种相关工作的职业能力和职业意识,在课程教学的基础上加强作物育种实践操作的技能训练,使学生能够胜任从事作物新品种选育和农业科学研究职业岗位的工作。

因此,本课程对实现“农业科研类技术应用型人才”的培养目标具有不可替代的作用。

2.2 知识、能力与素质目标2.2.1 知识目标(1)、明确各种繁殖方式对继承上一代性状的特点,不同植物种类主要采用的繁殖方式。

(2)、掌握常规杂交育种的基本概念、原理和方法。

2.2.2 能力目标本课程通过理论教学,使学生全面掌握作物育种的基本理论和基本原理,了解本学科及相关学科的现状和发展趋向;通过实验和教学实习,使学生初步掌握选育种的基本方法和技能。

2.2.3 素质目标(1)、科学严谨的态度和良好的职业道德,一丝不苟工作作风,吃苦耐劳、坚忍不拔的精神;(2)、对科学方法论有进一步的认识、通过观察现象探索分析事物本质及其规律的科学观认识;3.与前后课程的联系1.与前续课程的联系《作物遗传学》使学生具备了较好的理解和学习能力。

作物育种学网上作业题答案一、名词解释作物品种:人类在一定的生态条件和经济条件下,根据人类的需要所选育的某种栽培植物群体,该群体具有相对稳定的遗传特性和生物学、形态学及经济性状上的相对一致性,而与同一栽培植物的其他群体在特征特性上有所区别;在相应地区和耕作条件下种植,在产量、品质、抗性等方面都符合生产发展需要。

作物育种学:是研究选育和繁殖作物优良品种的理论与方法的科学自然进化:是自然变异和自然选择的进化。

人工进化:是人工创造变异并进行人工选择的进化。

二、填空题1.作物进化的三个基本因素包括(遗传)、(变异)和(选择)。

*2. 1927年美国出版的Hayes和Garber所著的(«作物育种»)是世界上第一部较系统的论述有关育种知识的专著。

3. 20世纪60年代小麦、水稻等作物通过(矮化育种)掀起“绿色革命”。

20世纪80年代兴起(生物技术),使现代作物育种发展成为包容多学科发展的现代科学。

**三、简答1.作物品种在农业生产中的作用?提高单位面积产量、改进产品品质、提高抗逆性,增强适应性和稳产性、有利于耕作制度改革,提高复种指数、扩大作物种植面积、有利于农业机械化管理及劳动生产率的提高。

四、论述1. 遗传、变异和选择在生物进化中的作用及相互间的关系如何?生物进化有三个基本因素即遗传、变异和选择,自然选择理论是其核心,而选择的基础是生物的变异和遗传,变异、遗传是进化的内因和基础,选择决定进化的发展方向。

一切生物都能发生变异,在众多变异中有的变异能遗传,有的变异不能遗传,只有广泛存在的可遗传的变异才是选择的对象。

在生存斗争中,对生存有利的变异会得到保存,对生存有害的变异会被淘汰,这就是自然选择。

自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。

由于生存斗争不断在进行,因而自然选择也不多地进行。

第一章育种目标一、名词解释1.育种目标:是指在一定的生态、生产条件下,对所育成品种应具备一系列优良性状的要求指标。

《农学概论》课程教学大纲Introduction to Agronomy一、课程基本信息(一)知识目标:掌握农作物生产的基本概念、基本理论,掌握与作物、环境、措施三方面有关的知识,建立合理种植制度的原则与方法,作物生产的主要技术。

(二)能力目标:利用农学概论的基本原理,因地制宜地运用到生产实践中去,培养学生在作物生产中分析问题和解决问题的能力,可以根据作物的要求,提供适宜— 1 —的环境条件,采取与之相配套的栽培技术措施,达到高产、优质、高效、生态、安全的目的。

(三)素质目标:在农业生产中,具有发现问题、分析问题和解决问题能力的业务素质。

三、基本要求(一)了解作物生产的概况及其发展,了解通过栽培管理、生长调控和优化决策等途径,实现作物高产、优质、高效、安全、生态,以及可持续发展的理论、方法与技术。

了解作物生产机械化、设施化、智能化、标准化、安全化的现代化概念、意义及措施等。

(二)理解作物生产共性的知识、基本的原理和普遍适用的技术措施。

(三)掌握作物生产的基本原理和研究方法。

掌握作物生长发育、产量和品质形成的基本规律及环境条件对作物的影响,并采用相应的技术措施和手段加以调控,即掌握与作物、环境、措施三方面有关的知识。

掌握建立合理种植制度的原则与方法,作物布局、复种、间套混作、连作和轮作概念、意义及技术;收获、粗加工和贮藏技术。

能在实际生产中,灵活运用所学知识,解决具体问题,寻求解决问题的途径。

四、教学内容与学时分配第一章绪论(2学时)第一节农学的定义及作物生产的地位知识点:农学的定义、性质与特点,作物生产的地位与作用。

第二节作物生产概况及发展趋势知识点:作物生产概况及发展趋势。

本章小结:本章主要讲述农学的性质和特点、农作物生产目标和主要科技成就与发展趋势。

重点:农学的性质和特点,作物生产的地位和作用。

难点:农学的特点思考题:— 2 —1、农学的性质和特点是什么?2、作物生产的地位和作用。

3、当前如何认识我国农业及作物生产的重要性。

作物育种学一、名词解释1、自交不亲和:是指具有完全花并能产生正常雌、雄蕊及正常雌、雄配子的植物,但自花授粉不能结实的特性。

2、近等基因系:具有相似遗传背景、而只在个别性状上有差异的许多品种。

3、种质资源:遗传育种领域内,把一切具有一定种质或基因的生物类型。

4、育种目标:对所要育成品种的要求,即在一定地区的自然、栽培和经济条件下,对计划要选育出的品种应具有哪些优良性状以及各生物学和经济学性状上的具体指标。

5、稳产:优良品种在推广的不同地区和不同年份间产量变化幅度较小,在环境多变的条件下能够保持均衡的增产作用。

6、经济系数:收获指数(harvest index),指生物产量转化为经济产量的效率,即经济产量与生物产量的比值。

7、引种:广义的引种(crop introduction)指从外地或外国引入优良品种、新植物、新作物、品系以及供研究用的或有价值的种质资源或遗传资源材料。

从生产的角度讲,引种是指从外地或外国引入优良新作物或新品种,通过适应性试验,直接在生产上推广种植。

8、选择育种:是指对现有品种群体中出现的自然变异通过性状鉴定、选择,再经过品系比较试验,区域试验和生产试验培育农作物新品种的育种途径。

9、驯化则是人类使植物适应新的地理环境能力、并对其加以改造和利用的过程10、间接鉴定:根据性状间的相关变异的原理,借助于与目标性状有高度相关的性状的表现来对目标性状进行的鉴定称为间接鉴定。

11、直接鉴定:根据性状的直接表现对其进行鉴定的方法称为直接鉴定。

12、田间鉴定:在田间栽培条件下,对有关性状进行的鉴定称为田间鉴定。

13、室内鉴定:品质等生理生化性状则必须在实验室条件下,借助于某些实验仪器设备才能进行鉴定。

14、自然鉴定:(当被鉴定的性状在自然条件下能正常、充分地表现时)在田间自然条件下对其进行的鉴定,这就称为自然鉴定。

15、诱发鉴定:在人工诱发条件下所进行的鉴定称为诱发鉴定。

16、杂交育种:不同品种之间杂交获得杂种,继而对杂种后代进行选择以育成纯系新品种的育种方法。

作物遗传育种学课程教学大纲(Genetics and Plant Breeding)课程编号:081122课程性质:专业选修课适用专业:农业先修课程:植物学、植物生理学后续课程:种子工程学总学分:4.5,其中实验学分0.5教学目的与要求:作物遗传育种学包括遗传学和育种学两部分。

遗传学是研究生物在繁殖过程中遗传和变异的内在和外在表现及规律的科学。

作物育种学是研究选育优良品种的理论与方法的科学。

作物育种学以遗传学作为主要理论基础。

通过作物遗传育种学的学习,使学生在了解和掌握遗传变异规律及其原因的基础上,理解和掌握主要农作物新品种选育的基本原理和方法。

在整个教学过程中,根据教学的总体进程,结合田间农作物生长发育情况,通过实践性教学,掌握主要农作物新品种选育的基本方法和实际操作技能。

基本要求是:1、遗传学部分介绍遗传学的基本原理及主要遗传学分支学科的基本理论。

通过遗传学教学,使学生了解和掌握遗传学基本现象和基本规律,并培养学生分析、推理等解决实际问题的能力,为作物育种学和有关分支遗传学的学习奠定理论基础。

2、育种学部分要求了解制定育种目标的原则,作物的繁殖方式与育种方法的关系,掌握品种资源的搜集、研究与利用、引种的基本规律、选择育种、杂交育种、杂种优势利用、抗病虫育种、生物技术育种的原理和方法。

在实践教学中,掌握主要农作物的有性杂交(自交)技术、育种程序及选种方法。

教学内容与安排(第一部分)教学内容与安排(第二部分)第一部分作物遗传学(32学时)绪论(1学时)一、遗传学研究的对象和任务二、遗传学的发展三、遗传学在科学和生产发展中的应用本章重点:遗传学的研究对象、发展简史以及在科学和生产中的作用本章难点:无第一章遗传的细胞学基础(3学时)第一节细胞的主要结构和功能一、细胞膜二、细胞质三、细胞核第二节染色体一、染色体的形态二、染色体的结构三、染色体的数目第三节细胞分裂与染色体行为一、有丝分裂与染色体行为二、减数分裂与染色体行为三、有丝分裂与减数分裂的区别第四节高等动物与植物的繁殖一、生物的繁殖方式二、雌雄配子的形成三、授粉、受精与种子的形成四、直感现象本章重点:①有丝分裂、减数分裂的过程及各时期的特点;②雌雄配子的形成和双受精本章难点:①有丝分裂、减数分裂的过程及各时期的特点;②雌雄配子的形成和双受精第二章孟德尔遗传定律(4学时)第一节孟德尔的实验材料和方法一、孟德尔的实验材料二、孟德尔的实验方法第二节分离规律一、孟德尔的豌豆杂交试验二、分离现象的解释三、分离规律的验证四、显隐性的相对性第三节自由组合定律一、两对相对性状遗传二、自由组合定律的实质及其解释三、自由组合定律的验证四、多对相对性状的遗传第四节基因互作一、互补作用二、积加作用三、重叠作用四、抑制作用五、上位作用本章重点:1、分离规律和独立分配规律的实质及其异同点;2、孟德尔定律的验证方法;3、基因互作本章难点:1、分离规律和独立分配规律的实质及其异同点;2、基因互作第三章连锁遗传(4学时)第一节连锁遗传的表现第二节连锁遗传一、连锁遗传的解释二、连锁遗传的验证第三节交换值及其测定一、交换值二、交换值的测定第四节基因定位与连锁遗传图一、两点测验二、三点测验三、干扰与符合四、连锁遗传图第五节性别决定与性连锁一、性别的决定二、性连锁本章重点:1、连锁遗传规律及其与分离规律和独立分配规律的异同点;2、基因定位的原理及方法;3、性连锁本章难点:基因定位的原理及方法第四章数量性状遗传(2学时)第一节数量性状的特征第二节数量性状遗传的多基因假说第三节遗传率一、遗传率的概念二、广义遗传率的估算方法三、狭义遗传率的估算方法本章重点:1、质量性状与数量的区别及联系;2、遗传率的估算本章难点:遗传率的估算第五章细胞质遗传(2学时)第一节细胞质遗传的概念和特征一、细胞质遗传的概念二、细胞质遗传的特征三、母性影响第二节植物雄性不育的遗传一、雄性不育的特征二、雄性不育的应用本章重点:1、细胞质遗传的概念及特点;2、各种雄性不育的遗传特点及其应用本章难点:1、各种雄性不育的遗传特点及其应用;2、母性影响和细胞质遗传的区别第六章近亲繁殖与杂种优势(2学时)第一节近亲繁殖及其遗传效应一、近亲繁殖的概念二、近亲繁殖的遗传效应第二节纯系学说第三节杂种优势一、杂种优势的概念二、杂种优势的遗传机制本章重点:1、自交与回交的遗传效应及其异同点;2、杂种优势;3、杂种优势及其与超亲遗传的异同点本章难点:1、自交与回交的遗传效应及其异同点;2、杂种优势与超亲遗传的异同点第七章基因突变和染色体变异(4学时)第一节基因突变一、基因突变的概念二、基因突变的一般特征三、基因突变的鉴定第二节染色体结构变异一、缺失二、重复三、倒位四、易位第三节染色体数目变异一、染色体数目及变异类型二、整倍体的类别及其遗传三、非整倍体的类别及其遗传本章重点:1、基因突变的一般特征及基因突变的鉴定;2、染色体结构变异和数目变异的类型及遗传效应;3、染色体数目变异中几种主要类型的联会和分离特点。

![山东农业大学农学院研究生复试-作物遗传育种[试题]](https://uimg.taocdn.com/2c58c8f7534de518964bcf84b9d528ea81c72fc9.webp)

一、名词解释(20分)0基因型频率:在群体遗传学中,某一种基因型个体数在总群体中所占的比率称基因型频率0同形异位现象:器官形态与正常相同,但生长的位置完全不同。

0染色质:染色质是细胞间期细胞核内能被碱性染料染色的物质,是由DNA与蛋白质组合成的复合物,也是构成染色体的结构。

0、复等位基因:同源染色体上占有同一基因座的两个以上的等位基因称为复等位基因0、性导:细菌细胞在接合时,携带的外源DNA整合到细菌染色体上的过程。

通常利用F'因子(带有部分细菌染色体的性因子)来形成部分二倍体。

0、作物品种:人类在一定的生态条件和经济条件下,根据自身需要所选育的某种作物的特定群体,该群体具有特异性、一致性、稳定性。

0、自交不亲和性:指具有完全花并可形成正常雌雄配子,自花花粉落在柱头上,不能发芽或发芽后不能受精结实的特性。

、杂交育种:指不同种群、不同基因型个体间进行杂交,并在其杂种后代中通过选择而育成纯合品种的方法。

0、近等基因系:除了某一两个基因外,其他基因都相同的两个遗传材料,通常是经过饱和回交形成的除了目标性状有差异,其他遗传背景完全相同的两个遗传材料(品系)。

0、轮回亲本:一般在第一次杂交时选具有优良特性的品种作母本,而在以后各次回交时作父本,这亲本在回交时叫轮回亲本0二、简答题(45分)01、相互易位杂合体半不育的原因。

02、基因突变的一般特征。

03、数量性状遗传的多基因假说。

04、同源三倍体不育的原因。

05、远缘杂交育种的重要性及远缘杂交存在的困难。

06、转基因育种的程序。

07、作物品种的类型及各类型的育种特点。

08、人工诱导产生单倍体的途径。

09、在生产实践中利用杂种优势的方法,每种方法举出一两种作物为例。

0三、论述题01、论述基因概念的发展与演变。

(20分)02、由于病菌生理小种变异,某作物品种丧失对某病害的抗性,其一近缘植物由此抗性基因,且抗性为显性。

是设计完整的改良这一品种的育种技术方案。

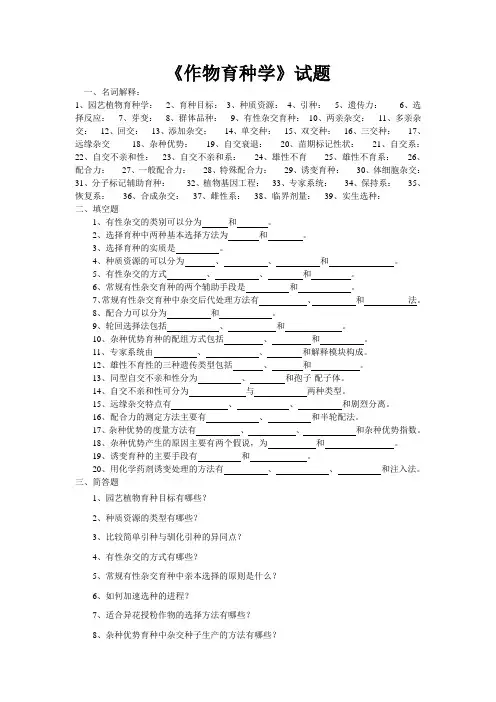

《作物育种学》试题一、名词解释:1、园艺植物育种学:2、育种目标:3、种质资源:4、引种:5、遗传力:6、选择反应:7、芽变:8、群体品种:9、有性杂交育种:10、两亲杂交:11、多亲杂交:12、回交:13、添加杂交:14、单交种:15、双交种:16、三交种:17、远缘杂交18、杂种优势:19、自交衰退:20、苗期标记性状:21、自交系:22、自交不亲和性:23、自交不亲和系:24、雄性不育25、雄性不育系:26、配合力:27、一般配合力:28、特殊配合力:29、诱变育种:30、体细胞杂交:31、分子标记辅助育种:32、植物基因工程:33、专家系统:34、保持系:35、恢复系:36、合成杂交:37、雌性系:38、临界剂量:39、实生选种:二、填空题1、有性杂交的类别可以分为和。

2、选择育种中两种基本选择方法为和。

3、选择育种的实质是。

4、种质资源的可以分为、、和。

5、有性杂交的方式、、和。

6、常规有性杂交育种的两个辅助手段是和。

7、常规有性杂交育种中杂交后代处理方法有、和法。

8、配合力可以分为和。

9、轮回选择法包括、和。

10、杂种优势育种的配组方式包括、和。

11、专家系统由、、和解释模块构成。

12、雄性不育性的三种遗传类型包括、和。

13、同型自交不亲和性分为、和孢子-配子体。

14、自交不亲和性可分为与两种类型。

15、远缘杂交特点有、、和剧烈分离。

16、配合力的测定方法主要有、和半轮配法。

17、杂种优势的度量方法有、、和杂种优势指数。

18、杂种优势产生的原因主要有两个假说,为和。

19、诱变育种的主要手段有和。

20、用化学药剂诱变处理的方法有、、和注入法。

三、简答题1、园艺植物育种目标有哪些?2、种质资源的类型有哪些?3、比较简单引种与驯化引种的异同点?4、有性杂交的方式有哪些?5、常规有性杂交育种中亲本选择的原则是什么?6、如何加速选种的进程?7、适合异花授粉作物的选择方法有哪些?8、杂种优势育种中杂交种子生产的方法有哪些?9、列表比较杂种优势育种中杂交组合方式的优缺点?10、区别芽变与饰变的分析依据有哪些?11、分子标记在园艺植物育种中有何作用?12、园艺植物种质资源的保存方法?13、试述选种程序的主要内容与特点14、芽变的特点?15、多倍体育种在园艺植物品种选育中有何重要意义?16、常规有性杂交育种中亲本选配的原则是什么?17、选育优良自交系有哪些方法,有何异同?18、自交不亲和系的繁殖方法有哪些?19、常规有性杂交育种和杂种优势育种的异同点?20、比较自交系选育中三种轮回选择法的优缺点。

作物育种学一、名词解释1、自交不亲和:是指具有完全花并能产生正常雌、雄蕊及正常雌、雄配子的植物,但自花授粉不能结实的特性。

2、近等基因系:具有相似遗传背景、而只在个别性状上有差异的许多品种。

3、种质资源:遗传育种领域内,把一切具有一定种质或基因的生物类型。

4、育种目标:对所要育成品种的要求,即在一定地区的自然、栽培和经济条件下,对计划要选育出的品种应具有哪些优良性状以及各生物学和经济学性状上的具体指标。

5、稳产:优良品种在推广的不同地区和不同年份间产量变化幅度较小,在环境多变的条件下能够保持均衡的增产作用。

6、经济系数:收获指数(harvest index),指生物产量转化为经济产量的效率,即经济产量与生物产量的比值。

7、引种:广义的引种(crop introduction)指从外地或外国引入优良品种、新植物、新作物、品系以及供研究用的或有价值的种质资源或遗传资源材料。

从生产的角度讲,引种是指从外地或外国引入优良新作物或新品种,通过适应性试验,直接在生产上推广种植。

8、选择育种:是指对现有品种群体中出现的自然变异通过性状鉴定、选择,再经过品系比较试验,区域试验和生产试验培育农作物新品种的育种途径。

9、驯化则是人类使植物适应新的地理环境能力、并对其加以改造和利用的过程10、间接鉴定:根据性状间的相关变异的原理,借助于与目标性状有高度相关的性状的表现来对目标性状进行的鉴定称为间接鉴定。

11、直接鉴定:根据性状的直接表现对其进行鉴定的方法称为直接鉴定。

12、田间鉴定:在田间栽培条件下,对有关性状进行的鉴定称为田间鉴定。

13、室内鉴定:品质等生理生化性状则必须在实验室条件下,借助于某些实验仪器设备才能进行鉴定。

14、自然鉴定:(当被鉴定的性状在自然条件下能正常、充分地表现时)在田间自然条件下对其进行的鉴定,这就称为自然鉴定。

15、诱发鉴定:在人工诱发条件下所进行的鉴定称为诱发鉴定。

16、杂交育种:不同品种之间杂交获得杂种,继而对杂种后代进行选择以育成纯系新品种的育种方法。

《作物育种学》教学重点一、大纲说明1.课程的性质、地位和任务《作物育种学》是研究选育和繁育农作物优良品种的理论和方法的科学,是农学专业的一门主要专业课程。

《作物育种学》具有综合性和实践性强的学科特点。

它以遗传学、进化论为主要基础,涉及植物学、植物生态学、植物生理学、生物化学、植物病理学、农业昆虫学、农业气象学、生物统计与试验设计、生物技术、农产品加工学等领域的知识与研究方法。

并与作物栽培学有着密切的联系,是作物生产科学的两个不可偏缺的主要学科。

通过本课程的学习,使学生理解选育和繁育农作物新品种的基本原理,初步掌握作物育种和良种繁育的技术方法和基本操作技能,初步具备综合应用本学科和相关学科的知识,独立开展作物育种和良种繁育工作的能力。

2.课程教学的基本要求课程教学贯彻理论与实践相结合的原则,实行课堂教学、实验教学、多媒体教学与田间实践相结合的方法,重视育种理论知识的传授,强化学生实践操作能力的培养。

以课堂讲授为主线,配合搞好实验课、教学实习、课程论文、教学标本园区的管理与调查、作物育种科研试验区观摩及作物原种、良种生产基点的考察等实践性教学环节。

课堂教学方法中,实行少而精、启发式和形象化教学相结合,通过多媒体等现代化教学手段提高学生对抽象内容的感性认识。

采用以上多种具体教学措施,提高学生参与作物育种和良种繁育等科研、生产实践活动的主动性和积极性,培养学生独立发现问题、分析问题和解决问题的能力。

3.课程简介(100字左右)课程内容包含了从制订作物育种目标到种子生产的全过程。

其中引种、选择育种、杂交育种、杂种优势利用、诱变育种、远缘杂交与倍性育种、生物技术在育种中的应用等途径,抗病虫育种、抗逆性育种、作物品质改良等主要目标性状的选育和良种繁育为本课重点。

4.课程教学改革课程教学突出知识的科学性、系统性、实用性和先进性。

学时压缩,内容精简调整。

压缩陈旧、重复内容,增加高新技术和实用性强的内容。

注意本课程知识与已开课程(如植物学、遗传学等)和后续课程(如组织培养)知识的衔接,避免不必要的重复。

作物遗传育种是一门研究作物遗传规律和育种方法的学科,旨在通过遗传改良来提高作物的产量、品质、抗逆性等特性。

该学科主要包括以下几个方面的内容:

1.遗传学基础:研究作物的遗传规律、基因结构和功能、遗传变异等。

2.育种方法:包括选择育种、杂交育种、诱变育种、基因编辑等,旨在通过

不同的育种方法来获得优良的品种。

3.种质资源:研究和保护作物的种质资源,包括野生种、地方品种、育成品

种等,为育种提供基础材料。

4.分子育种:利用分子生物学技术,如基因测序、基因克隆、转基因等,来

改良作物的性状。

5.品种选育和推广:通过育种获得优良品种后,进行品种选育和推广,使其

在生产中得到广泛应用。

作物遗传育种的目标是提高作物的产量、品质、抗逆性等特性,以满足人类对粮食、纤维、油料等农产品的需求。

同时,该学科也在不断探索新的育种技术和方法,以应对全球气候变化、资源短缺等挑战。

1、作物育种学的主要内容答:1、育种目标的制定及实现育种目标的相应策略。

2、种质资源的搜集、保存、研究评价、利用和创新。

3选择额理论与方法。

4人工变异的途径、方法和技术。

5杂种优势的利用与方法。

6目标性状的遗传、鉴定及选育方法。

7作物育种各个阶段的田间试验技术。

8新品种的审定、推广和生产。

3、转基因育种:根据育种目标,从供体生物中分离目的基因,经DNA重组与遗传转化或直接运载进入受体作物,经过筛选获得稳定表达的遗传工程体,并经过田间试验与大田选择育成转基因新品种或种质资源。

4、作物育种目标:指在一定的自然栽培和经济条件下,对计划选育的新品种提出应具备的优良特征特性,也就是对育成品种在生物学和经济学上的具体要求。

5、种质资源:一般是指具有特定种质或基因可供育种及其相关研究利用的各种生物类型。

6、作物:是指野生植物经过人类的不断的选择和训化,利用和演化而来的具有经济价值的栽培植物。

7、作物品种:是人类在一定的生态条件和经济条件下,根据人类的需要所选用的某种作物的一定群体。

8、长距离引种应注意哪些原则?答:高纬度的作物引向低纬度1常日照植物北种南引开花推迟选早熟品种南种北引开花提前选晚熟品种2短日照植物则相反9、远缘杂交的作用?答:1 培育新品种和种质系 2 创造新作物类型 3 创造异染色体系:通过远缘杂交,导入异源染色体或其片段,可创造出异附加系、异替换系和易位系,用以改良现有品种。

4 诱导单倍体:诱导孤雌生殖产生单倍体 5 利用杂种优势 6 研究生物的进化。

10、抗病虫育种在现代农业生产中的主要作用?10、转基因技术对粮食生产的贡献以及存在的争议是什么?你如何看待转基因技术?答:自古以来人们就从不断繁殖的动植物群体中有目的的选择自己所需要的食物,通过有性杂交、观察和选择具有优良性状的品种进行扩大繁殖、改良,以满足人们摄取更高食物水平的需要。

然而传统的杂交育种耗时时间长,通常需要8-10年的时间,虽然发展中国家已在解决贫穷、饥饿和疾病等方面取得了较大的进步,但仍有成千上万的人营养不良,人口的大幅度增长,对粮食产量=提出了更高要求。