第15课 东欧剧变和苏联解体

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:18

第15课世界政治格局的多极化趋势一、知识梳理二、重点难点分析(一)课本重点分析1.“一超多强”(1)两极格局的结束:随着东欧剧变、苏联解体,美苏对立的两极格局不复存在。

两极格局结束的标志是1991年底苏联解体。

(2)当今世界格局的特点:由两极的格局发展成“一超多强”。

“一超”是指美国,“多强”是指日本、欧盟、中国、俄罗斯等国家和国家联盟。

目前,美国仍将保持世界唯一超级大国的地位,“一超多强”的局面还将继续下去。

但从长远看,世界格局向多极化发展的趋势是不可避免的。

世界格局向多极化方向发展的根源在于经济结构的多极化。

(3)“一超多强”①“一超”:二战后美国的霸权野心在不断的膨胀,从遏制共产主义发展到试图凭借强大的国力称霸世界,从充当西方世界的盟主发展到确立“领导”世界的全球战略目标,并不时的大肆动用武力和采取“单边主义”行动以贯彻自己的战略意志。

科索沃战争就是一例。

)②“多强”——欧盟、日本、中国和俄罗斯等国家和国家联盟的实力不断增强,成为牵制美国称霸世界、促进世界格局多极化的重要力量。

(4)影响世界格局的因素:在新的世界格局的形成过程中,经济实力越来越具有决定性作用。

各国致力于实现长期、稳定和持续的经济发展,力争在新的世界格局中占据有利地位。

2.科索沃战争(1)背景:当前世界地区冲突、民族矛盾、宗教纷争不断;霸权主义利用并介入这些矛盾纷争,直接威胁世界安全。

(2)经过:1999年3——6月,美国为首的北约越过联合国安全理事会,轰炸南联盟,给南联盟造成巨大人员伤亡和物质损失。

5月8日,中国驻南联盟大使馆遭到袭击,三名中国记者牺牲。

(3)影响:科索沃战争是美国对多极化趋势的挑战,对世界格局产生了重要影响。

科索沃战争表明,世界多极化趋势是长期的、曲折的斗争过程。

科索沃战争使联合国在国际事务中的主导地位受到严重挑战。

(二)课本难点分析1.两极格局结束后世界形势的多极化趋势。

当今世界格局由两极发展成为“一超多强”。

考点:“一超多强”局面的形成、含义、原因(表现)1.形成:东欧剧变和苏联解体后,美苏对立的两极世界格局结束,暂时形成了“一超多强”的局面。

世界政治格局朝着多极化的趋势发展,新的稳定政治格局还没有定型。

2.含义:“一超”是指美国为唯一超级大国,“多强”是指欧盟、日本、中国、俄罗斯等多强力量。

3.原因(表现):冷战后,美国为称霸世界,重新制定了全球战略。

美国利用北约军事集团随意干涉别国内政,大力发展高科技,积极研制和部署导弹防御系统。

另一方面,日本、欧盟、中国和俄罗斯等国家和国家联盟的实力不断增强,成为牵制美国称霸世界,促进世界多极化发展的重要力量。

例题1冷战结束后,世界政治格局出现了“一超多强”的局面。

其中的“一超”是指()A.欧盟B.日本C.中国D.美国答案:D解析:“一超多强”的局面。

其中的“一超”是指美国,苏联解体,冷战结束后,美国是留下的一个超级大国,答案D。

例题2当今世界政治格局呈现出“一超”与“多强”并存的局面。

“多强”的存在与发展,对世界格局的最主要的影响是(C)A.彼此防范,展开新的竞争B.无法制约美国企图建立单极世界C.牵制美国称霸世界,促进多极化D.互相竞争,使世界不得安宁答案:C解析:冷战结束后,美国不断推行霸权主义,想建立起单极世界,“多强”的存在,牵制美国称霸世界,促进世界多极化趋势发展,答案C。

1. “现在世界上只有惟一的一个超级大国,但这绝不意味着世界是单极的。

如果是一个单极世界,那就只有一个超级大国和许多实力较小的大国,不存在实力强大的大国。

”这种世界局面形成于()A.第一次世界大战结束之后B.北大西洋公约组织成立后C.东欧社会主义国家剧变后D.两极世界政治格局结束后2.尼克松1971年在堪萨斯城假日旅馆的讲话中说:“……现在,美国不再是从经济角度来说的世界头号强国,超群的世界强国,也不再仅仅是两个超级大国,当我们从经济角度和经济潜力来考虑问题时,今天世界上有五大力量……”这“五大力量”除了美国、日本、西欧、苏联之外,还包括A.英国B.法国C.中国D.印度3.图示法是中学生学习历史的一种常用方法。

戈尔巴乔夫改革1991年12月25日,克里姆林宫上空飘扬了70多年的红旗悄然降落,代表俄罗斯的三色旗重新升起,这标志着列宁创立的世界上第一个社会主义国家在政治舞台上消失了。

这是一个令人痛心疾首的事件。

苏联的演变虽然不能改变社会主义必然取代资本主义这一历史发展的总趋势,但也不可否认,它使得世界社会主义运动进入低潮,作为对历史的反动,它大大延缓了历史的进程。

然而坏事也可以变成好事,关键是要既认真又科学地总结教训。

实际上,凡是有政治头脑的人都在震惊之余思索着苏联演变的原因—为什么看起来那么强大而牢固的苏联共产党和国家政权竟会未流血抵抗就顷刻瓦解?苏联、东欧变化的原因是多方面的,有外因也有内因。

外因是变化的条件,内因是变化的根据。

苏联、东欧之所以发展到今天这样的程度,确有西方敌对势力推行和平演变战略的因素,但是归根结底,是苏联、东欧党的领导者推行了一条错误的路线,错误的方针和政策,严重脱离了群众所造成的。

国内的因素,还是起到了决定性的作用。

东欧、苏联的演变不是偶然的,戈尔巴乔夫“新思维”那一套也不是一下子产生的,从思想政治渊源来说,可以追溯到赫鲁晓夫时期。

赫鲁晓夫的苏共20大的秘密报告,全盘否定斯大林,否定马克思列宁主义的阶级斗争和无产阶级专政学说,鼓吹什么“全民党”、“全民国家”,把党和人民的思想搞乱了。

思想教育也名存实亡。

苏联今日的演变,从赫鲁晓夫时期已开始埋下了种种危机。

世界上第一个社会主义国家在戈尔巴乔夫手里搞垮了。

苏联的基础设施、工业基础都比较雄厚,资源丰富,人民的文化素质也很高,但眼看着解体了,搞成今天这个样子,最根本的原因就是戈尔巴乔夫背弃了马克思列宁主义、社会主义的基本原则,包括取消党的领导、抛弃无产阶级专政。

这个教训深刻得很哪!【戈尔巴乔夫改革的内容】(1)指导思想搞多元化指导思想搞多元化,是戈尔巴乔夫背离改革的社会主义方向而迈错的关键的第一步。

所谓指导思想多元化,实质上是指苏联共产党不再把马克思列宁主义作为党的指导思想,不再把共产主义作为苏联共产党的奋斗目标。

1956年匈牙利事件和卡达尔执政时期的改革在东欧国家中,受苏共“二十大”影响、政局动荡最为剧烈的是匈牙利。

1956年春,随着苏联展开对斯大林的批判,匈牙利也兴起了要求民族自主和改革的潮流。

3月17日,布达佩斯的一批新闻界、文学艺术界和教育界人士(包括部分党员干部)成立以爱国诗人裴多菲命名的俱乐部。

他们组织各种会议,在报刊发表文章,评论时政,批评以拉科西为首的党和政府所推行的照搬苏联模式的路线和政策,要求恢复因提出改革政策而被开除出党的前总理纳吉的职务,在经济和政治领域实行全面改革,并呼吁为被指控为“铁托分子”而遭清洗、迫害乃至处死的前外交部长拉伊克等人平反。

裴多菲俱乐部的活动引起社会强烈反响,有些讨论会参加者多达数千人,成为舆论关注的热点。

但是,拉科西拒不接受党内外的批评,站在群众的对立面,并用“反党反人民”的罪名镇压裴多菲俱乐部。

拉科西的倒行逆施进一步激化了社会矛盾,使社会动荡加剧,也引起苏联当局的不安。

7月17日,苏共领导人米高扬到布达佩斯参加匈党中央会议,决定让拉科西下台,由格罗接任党中央第一书记,增补卡达尔为中央书记。

然而,领导人的更换未能使局势稳定下来,因为格罗继续奉行拉科西的路线,党内外的不满情绪不仅没有平息,反而进一步增长。

10月6日,在群众的压力下,党中央决定为被冤杀的拉伊克等4人举行国葬,布达佩斯三十多万居民自发上街为拉伊克送葬,此举成为群众对当局的一次大示威。

为了缓和形势,格罗被迫于10月14日宣布恢复纳吉的党籍,但这一让步已不能解决问题。

10月21日,哥穆尔卡出任波兰党中央第一书记的消息传到布达佩斯,引起连锁反应。

次日,裴多菲俱乐部和布达佩斯大专院校学生团体联席会议先后向党中央、政府提出十点要求和十六点要求,主要内容是:清算拉科西的罪行,将其开除出党;改组党的领导机关,由纳吉出来主持政府工作;进行经济和政治体制改革;撤走苏联驻军,维护民族独立和尊严等。

格罗对此反应迟钝,没有采取任何措施。

“布拉格之春”的夭折在东欧国家中,捷克斯洛伐克的工业基础比较发达,但由于走上了苏联模式道路,在高度集中的体制下,经济发展的活力逐步减弱,经济效益下降,再加上与苏联和经互会贸易圈的非市场原则的经济交流,原来的比较优势日趋衰退。

到60年代,捷克斯洛伐克的经济形势恶化,社会的不满情绪滋长,党内外出现了要求改革的呼声。

但是,当时集党政大权于一身的党中央第一书记、共和国总统诺沃提尼却顽固地坚持保守立场,压制改革,激起了党内外的共愤。

在1967年12月至1968年1月召开的捷共中央全会上,经过激烈斗争,诺沃提尼被免除第一书记职务,由原斯洛伐克党的第一书记杜布切克接任。

诺沃提尼不甘心失败,企图策划军事政变,事情败露后被迫辞去总统职务,由斯沃博达接任。

同时,切尔尼克出任政府总理,改革派占据了领导层的主流。

1968年4月,捷共中央全会通过实行全面改革的《行动纲领》,宣布“将进行试验”,“建立一种十分民主的、适合捷克斯洛伐克条件的社会主义新模式”。

纲领提出的改革目标是:政治体制按民主原则进行改革,把最广泛的民主同受过科学和专业训练的领导结合起来,建设具有人道主义面貌的社会主义,为此,要实行党政分开,权力制衡,并使人民群众享有充分的言论自由。

经济体制按市场原则进行改革,使企业成为独立的经营单位,为此,要建立工厂委员会,实行工人自治,政府的管理权下放,取消外贸垄断,让企业直接进入世界市场……总之,行动纲领把政治体制改革同经济体制改革结合起来,在当时的东欧国家中独树一帜,表现出创新和探索精神。

捷克斯洛伐克在1968年春出现的改革新气象被舆论界称作“布拉格之春”。

捷共的改革方针虽然得到本国人民的拥护,却遭到苏联的猜忌和反对,以勃列日涅夫为首的苏联领导人把捷共全面突破“斯大林模式”的改革尝试看作脱离社会主义道路的企图,他们认为“布拉格之春”是“反苏的”“自由化运动”,决心加以扼杀,以避免东欧其他国家加以效仿。

苏联先是对捷共领导人施加压力,要他们改变方针,放弃改革,在遭到拒绝后,苏联又以华约军事演习为名,对捷进行军事威胁。

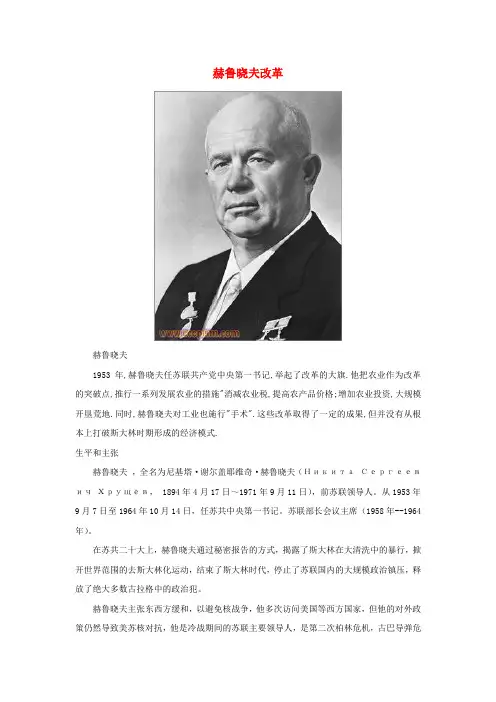

赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫1953年,赫鲁晓夫任苏联共产党中央第一书记,举起了改革的大旗.他把农业作为改革的突破点,推行一系列发展农业的措施"消减农业税,提高农产品价格;增加农业投资,大规模开垦荒地.同时,赫鲁晓夫对工业也施行"手术".这些改革取得了一定的成果,但并没有从根本上打破斯大林时期形成的经济模式.生平和主张赫鲁晓夫,全名为尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(НикитаСергеевичХрущёв, 1894年4月17日~1971年9月11日),前苏联领导人。

从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。

苏联部长会议主席(1958年--1964年)。

在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的暴行,掀开世界范围的去斯大林化运动,结束了斯大林时代,停止了苏联国内的大规模政治镇压,释放了绝大多数古拉格中的政治犯。

赫鲁晓夫主张东西方缓和,以避免核战争,他多次访问美国等西方国家,但他的对外政策仍然导致美苏核对抗,他是冷战期间的苏联主要领导人,是第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。

赫鲁晓夫尝试对苏联的经济,特别是农业进行改革。

赫鲁晓夫军装照鲁晓夫时代,苏联知识分子从斯大林时代的政治恐怖中获得解放,他在任期间,苏联的政治气候空前宽松,索尔仁尼琴等作家得以公开出版作品。

苏联逐渐变成一个“正常社会”。

赫鲁晓夫重视战略核武器的作用,大量裁减陆军和海军,引起苏联军界人士的极大不满。

他试图削减党内官僚的特权,也招致不满。

他的自由化政策更为斯大林时代的既得利益者所痛恨。

他的领导风格虽然被很多人认为是充满活力,但也被另一些人认为是激进冒险。

有人说他是“鲁莽的改革家”。

1964年,勃列日涅夫等人策划发动了宫廷政变,免除了赫鲁晓夫的一切职务,他被强迫退休,成为“特殊养老金领取者”,自此从公众视野中消失。

下台后郁郁寡欢的赫鲁晓夫在乡间隐居,他在这段期间撰写了回忆录,详细记述了自己的政治生涯,披露了很多重大事件的内情,他的家人在苏联官方试图没收书稿的情况下,秘密将书稿运送到西方出版。

第15课东欧剧变和苏联解体导学提纲一、社会主义国家的改革1.苏联赫鲁晓夫的改革(1)时间:1953-1964年。

(2)目的:试图克服斯大林时代____________________________________造成的弊端。

(3)内容:农业方面,采取取消农产品义务交售制,提高农副产品的收购价格,开展大规模垦荒和推行“玉米运动”等办法,力图改变苏联________________状况。

工业方面,一度把管理权力由中央下放到地方,后又陆续收回。

(4)结果:未从根本上改变________________________,也没有克服____________________________。

2.东欧社会主义国家的改革(1)时间:从20世纪________年代中期起。

(2)目的:为了__________________________________。

(3)结果:总体成效不大。

3.匈牙利的改革(1)时间:从________年起(2)内容:①改革计划管理体制,②改革价格和工资制度,③允许雇工五人以内的私人小企业发展。

(3)结果:由于此次改革比较顺利,经济发展平稳,市场比较繁荣,人民生活水平有显著提高,被称为稳健改革的“____________”。

匈牙利也一度被誉为“____________________”。

4.中国的改革开放(1)时间:__________年底至今(2)结果:取得了巨大的历史性成就,中国经济的高速发展,被誉为“世界经济的奇迹”。

(3)成功的原因:坚持___________________________________________________,坚持____________,走________________________________道路。

二、东欧剧变1.时间:________-____________年2.实质:东欧各国的_______________发生了根本性的变化。

3.表现:在政治上______________和多党制;在经济上实行私有化基础上的_________;在军事上纷纷加入__________。

![[K12学习]九年级历史下册 第15课 东欧剧变和苏联解体 东欧剧变中的三种类型素材 川教版](https://uimg.taocdn.com/4f56b83da6c30c2259019e82.webp)

东欧剧变中的三种类型东欧剧变、苏联解体的基本过程,大体以1989年夏秋波兰统一工人党大选败北、组阁受挫,团结工会登台执政为序幕,至1991年底苏联解体为终结,历时两年多。

东欧各国基本的演变过程都经历了这样的步骤:首先是执政党面对日益深重的国内危机,在国内外各种敌对势力的逼迫下,放弃马克思主义基本原则,宣布实行“政治多元化”和多党制,使改革偏离社会主义方向;继而反对派乘势而起,抓住执政党的历史错误和现实危机,步步进逼,执政党被动挨打,不断妥协退让,不得不与反对派一起商讨应付时局的对策,以致召开有反对派参加的“圆桌会议”,同意举行大选;最后,执政党陷于分裂和崩溃,反对派通过大选,或者不断地制造动乱,直至采取暴力手段,夺取国家政权,社会主义国家彻底改变颜色。

然而,东欧国家因国情不同,具体的演变方式和程度又有所不同。

1.执政党领导层出现内讧和分裂,党的力量严重削弱,在反对派势力的进攻下丧失政权。

匈牙利、南斯拉夫属于这种情况。

匈牙利是较早进行改革并取得较大成效的社会主义国家。

70年代中期开始,因决策失误,改革受挫,经济陷于困境,引起群众不满,致使匈牙利社会主义工人党领导层出现裂痕。

先是以总书记卡达尔为首的“元老派”与以总理格罗斯为首的“改革派”之间的意见纷争。

1988年5月党的全国代表会议召开,元老们退出政治局,矛盾转变为以新当选的总书记格罗斯为代表的“稳健改革派”和以总理波日高伊为代表的“激进改革派”之间的对立。

两派主要分歧集中在如何评价1956年事件和是否实行多党制问题上。

在激烈的论争中,波日高伊逐步占了上风。

1989年2月,匈党召开中央全会,通过了实行多党制的决议,承认1956年事件的性质是人民起义。

从此,党内斗争更加尖锐,全党思想更加混乱。

各种反对派组织迅速发展,反党反社会主义浪潮日益高涨。

6月,匈党与各反对派和社会组织举行三方圆桌会议,并在一系列原则问题上作出了重大让步,致使党的执政地位和领导权严重动摇。

东欧剧变影响东欧剧变,要抓住一个“变”字,是指东欧国家短期内共产党丧失执政地位,各国的社会制度发生了根本性变化,这也是东欧剧变的实质所在。

剧变后的各国在政治上实行议会民主和多党制,在经济上实行私有化基础上的市场经济。

剧变后的东欧各国,已背离了社会主义方向。

(2) 东欧剧变大体经历三个阶段,从教材中能找到答案。

东欧剧变不是偶然的,是各国长期积累起来的各种矛盾的总爆发,是各种因素综合作用的结果。

按教材第117页的内容,共归纳为四个方面的主要原因。

第一是历史原因。

东欧八国建立人民民主政权和走上社会主义道路,是在反法西斯战争胜利的基础上,依靠苏联的支持和援助实现的。

因此各国共产党执政后,都照搬苏联模式。

苏联为了对抗美国的“冷战”攻势,要巩固在东欧的势力范围,强行东欧各国在内政外交上同其保持一致,实际上东欧各国没有在政治经济上取得独立自主的权利,相反,苏联东欧间矛盾在不断积累加剧。

第二是内部原因。

在经济上,大多数国家在苏联模式计划经济体制下发展缓慢,改革成效不大,同西欧国家的差距越拉越大。

经济困难导致经济危机,诱发政治危机和民族矛盾。

经济、政治上的失误和偏差,使东欧各国的党和政府在群众中的威信低落,其结果是使反对派能获取相当数量的群众支持并最终以大选形式获取政权。

第三是苏联因素。

苏联对东欧国家的高压控制,使苏联与东欧矛盾不断加剧。

1985年,戈尔巴乔夫上台后,为了缓和同美国及西欧的关系和甩掉东欧这个经济包袱,放弃了对东欧的控制。

同时,戈尔巴乔夫推行“新思维”,其中的东欧政策推动了东欧各党改组、分裂和锐变,催化了东欧的变化并促使东欧各国反对派势力的突起。

第四是西方因素。

“和平演变”是以美国为首的西方帝国主义国家针对社会主义国家的一项长期基本战略,东欧正是它们实施这一战略的突破口。

80年代初,西方国家加紧了这一战略的实施,以贷款、货币、科技和意识形态渗透等手段诱压东欧国家,促使它们向西方靠拢。

并利用“人权”问题进行内政干涉,还扶植东欧国家内部反对势力等多种手段,直接干预了事态的发展。

赫鲁晓夫执政及其改革1953年3月5日,斯大林因脑溢血而逝世。

作为过渡性的领导班子,马林科夫继任部长会议主席,赫鲁晓夫主持党中央书记处,在领导核心中居突出位置的还有主管外交的莫洛托夫和负责保安机构的贝利亚。

由于“斯大林模式”体制缺乏民主选择机制,所以权力的继承是通过党内斗争来完成的。

这场斗争很快就在过渡班子中展开了。

斗争的第一回合是清除贝利亚。

贝利亚当时控制着保安机构和内务部队,凭借30年代建立的镇压机构凌驾于党政机关之上,对其他领导人构成了威胁,因此,遭到领导班子大部分成员的嫉恨。

为了维护自己的地位和权力,赫鲁晓夫联合马林科夫、莫洛托夫等中央主席团成员,并在朱可夫等军队领导人的支持下,对贝利亚采取了极端行动。

1953年6月26日,按预先部署,在中央主席团会议上逮捕了贝利亚,随即在7月上旬召开的中央全会上将贝利亚开除出党,并将其送交最高法院审判。

12月23日,最高法院以“叛国罪”判处贝利亚死刑,立即执行枪决。

清除贝利亚提高了赫鲁晓夫的声望。

在1953年9月召开的中央全会上,赫鲁晓夫当选苏共中央第一书记,确立了他在党内的最高地位。

接下去,赫鲁晓夫与马林科夫的矛盾逐步凸现,权力斗争进入第二回合。

在同马林科夫的斗争中,赫鲁晓夫利用当时党内外普遍希望调整经济政策的情绪,向主管经济工作、又缺乏改革精神和领导能力的马林科夫发起进攻,迫使马林科夫承担政策失误和领导不力的责任,最后把马林科夫挤出了领导核心。

1955年2月,马林科夫被迫辞职,由赫鲁晓夫提名的布尔加宁接任部长会议主席(注:1958年3月,布尔加宁被解职,赫鲁晓夫自己兼任部长会议主席。

)。

这样,党政大权都集中到赫鲁晓夫之手,斯大林逝世后的党内斗争暂告一段落。

赫鲁晓夫执掌党政大权开始了苏联历史的一个新阶段,因为正是在赫鲁晓夫执政时期,展开了对“斯大林模式”的改革尝试。

赫鲁晓夫的改革方针确立于1956年2月举行的苏联共产党第二十次代表大会。

在苏共“二十大”上,赫鲁晓夫作的中央工作报告提出了关于国内外形势和党的路线、方针、政策的一些新观点。