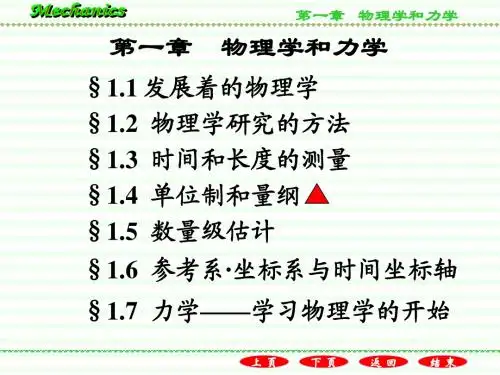

第1章 物理学和力学

- 格式:ppt

- 大小:4.17 MB

- 文档页数:58

物理第一章知识点总结一、物质的结构1. 物质的基本单位在物理学中,物质的基本单位是原子。

原子是构成一切物质的最小单位,由核子(质子和中子)和电子组成。

质子带正电荷,中子不带电荷,电子带负电荷。

原子的结构可以简化为核心和电子云两部分,核心由质子和中子组成,电子云则是围绕核心运动的电子群。

2. 元素和化合物元素是由同一种原子组成的纯物质,如氢气、氧气等。

化合物是由不同元素化学结合而成的物质,如水(由氢和氧组成)等。

元素和化合物是物质的两种基本形式。

3. 三态和状态变化物质存在着三态,分别是固态、液态和气态。

当物质在不同条件下发生状态变化时,会产生相变现象,如冰变成水、水变成水蒸气等。

相变过程中,物质的分子结构发生了改变,但化学性质不会发生变化。

二、物质的运动1. 物质的运动形式物质的运动形式可以分为平动和转动两种。

平动是物质以直线运动的形式进行移动,如小车在平地上行驶;转动是物质围绕一个中心旋转,如地球自转等。

2. 力的作用力是物质运动和形变的原因,它可以改变物体的速度、方向和形状。

力的单位是牛顿(N),力的方向和大小决定了物体运动的状态。

3. 运动的三大定律牛顿运动定律是物理学的重要内容,包括第一定律、第二定律和第三定律。

第一定律又称惯性定律,指出物体要么保持静止,要么以恒定速度直线运动,除非受到外力的作用;第二定律则描述了物体受到的合外力与其加速度之间的关系;第三定律则阐述了物体间相互作用的力是相等而方向相反的。

三、能量和功1. 能量的概念能量是物体进行运动、作用或者变形所具有的基本属性,它是现实世界中不可缺少的物质特性,是实现各种物理现象的基础。

能量的单位是焦耳(J)。

功是力对物体的作用,使物体发生位移或引起物体的速度改变,这种作用称为功。

功即是力在距离上所作的功,当力作用在一个物体上,并克服了物体的阻力,使物体发生了移动,即力和移动的点积。

功的单位也是焦耳(J)。

四、热学1. 温度和热量温度是物质分子热运动的程度的量度,它的高低决定了物体的热量。

高中物理_章节引言物理是一门探索自然界规律的科学。

它研究物质的本质和运动规律,解释各种现象并预测未来的发展。

高中物理作为基础课程,帮助学生建立物理思维和解决问题的能力。

本文将对高中物理课程中的几个章节进行介绍。

一、力学力学是物理学的基础部分,研究物体的运动和受力情况。

力学主要包括牛顿运动定律、质点运动和刚体运动等内容。

牛顿力学提供了描述物体运动和力的定量关系。

通过学习力学,我们可以了解地球上的物体是如何运动的,为其他物理学分支提供基础。

二、热学热学研究物体的热现象和能量传递规律。

热学的基本概念包括温度、热量和热能等。

通过学习热学,我们可以认识到温度是物体热平衡的度量,热量是物体之间能量的传递方式。

同时,热学也涉及热膨胀、理想气体定律、热传导等内容。

三、光学光学研究光的传播和光现象。

它关注光的发生、传播以及光与物体的相互作用。

光学的基本概念包括光的反射、折射、干涉和衍射等。

通过学习光学,我们可以了解到光的传播是一种波动过程,可以解释光的折射规律和成像原理。

四、电磁学电磁学研究电和磁的现象和相互作用。

它包括静电学、电流学、电磁感应和电磁波等内容。

电磁学的基本概念包括电荷、电场、电流和电磁场等。

通过学习电磁学,我们可以了解到电荷之间的相互作用规律,电流和磁场的相互关系,以及电磁波的传播特性。

五、原子物理与核物理原子物理研究原子和原子核的性质。

它包括原子结构、原子核稳定性和放射性等。

原子物理的基本概念包括原子结构模型、原子核的组成和射线类型等。

核物理研究原子核的性质和核反应等。

通过学习原子物理和核物理,我们可以了解到原子的微观结构和核反应的基本规律。

结论高中物理课程涵盖了力学、热学、光学、电磁学以及原子物理和核物理等多个章节。

通过学习这些内容,我们可以了解自然界的基本规律,并应用物理知识解释各种现象。

物理的学习不仅培养了我们的逻辑思维能力,还为其他科学领域的学习打下了坚实的基础。

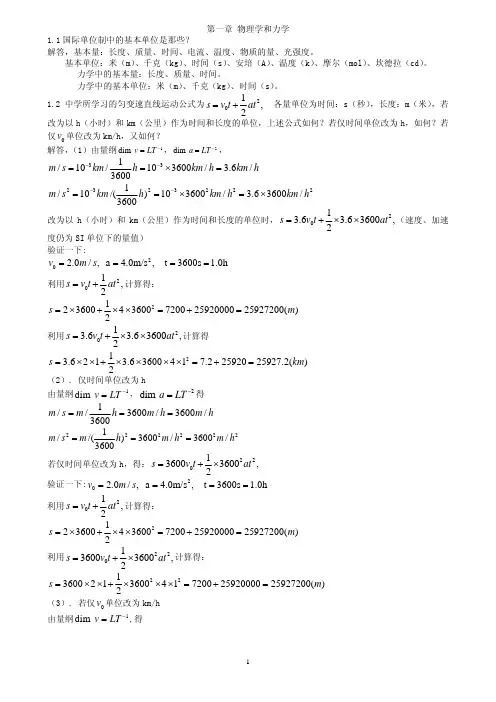

第一章 物理学和力学1.1国际单位制中的基本单位是那些?解答,基本量:长度、质量、时间、电流、温度、物质的量、光强度。

基本单位:米(m)、千克(kg)、时间(s)、安培(A)、温度(k)、摩尔(mol)、坎德拉(cd)。

力学中的基本量:长度、质量、时间。

力学中的基本单位:米(m)、千克(kg)、时间(s)。

1.2中学所学习的匀变速直线运动公式为201,2s v t at =+ 各量单位为时间:s(秒),长度:m(米),若改为以h(小时)和km(公里)作为时间和长度的单位,上述公式如何?若仅时间单位改为h,如何?若仅单位改为km/h,又如何?0v 解答,(1)由量纲,1dim v LT −=2dim a LT −=,331/10/103600/ 3.6/3600m s km h km h km h −−==×=2323221/10/()103600/ 3.623600/3600m s km h km h km h −−==×=× 改为以h(小时)和km(公里)作为时间和长度的单位时,2013.6 3.63600,2s v t at =+××(速度、加速度仍为SI 单位下的量值)验证一下: 20 2.0/, a 4.0m/s , t 3600s 1.0h v m s ==== 利用201,2s v t at =+计算得: 21236004360072002592000025927200()2s m =×+××=+= 利用2013.6 3.63600,2s v t at =+××计算得 213.621 3.63600417.22592025927.2()2s k =××+××××=+=m (2). 仅时间单位改为h由量纲,得1dim v LT −=2dim a LT −=1//3600/3600/3600m s m h m h m h === 222221//()3600/3600/3600m s m h m h m h ===2 若仅时间单位改为h,得:220136003600,2s v t a =+×t 验证一下:20 2.0/, a 4.0m/s , t 3600s 1.0h v m s ====利用201,2s v t at =+计算得: 21236004360072002592000025927200()2s m =×+××=+= 利用220136003600,2s v t a =+×t 计算得: 22136002136004172002592000025927200()2s m =××+×××=+= (3). 若仅单位改为km/h 0v 由量纲,得1dim v LT −=31/10/() 3.6/36001//3.6m s km h km h km h m s −===,仅单位改为km/h,因长度和时间的单位不变,将km/h 换成m/s 得0v 2011,3.62s v t at =+ 验证一下: 20 2.0/, a 4.0m/s , t 3600s 1.0h v m s ====利用201,2s v t at =+计算得:21236004360072002592000025927200()2s m =×+××=+= 利用2011,3.62s v t at =+计算得: 321210136004360072002592000025927200()3.61/36002s m −×=××+××=+= 1.3设汽车行驶时所受阻力f 与汽车的横截面积S 成正比,且与速率v 之平方成正比。