黄帝内经·逆调论原文

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

《黄帝内经素论》第三十四篇:逆调论(二)‖LS80-D0501→Q0501、D0701→Q0901‖→‖SW34—D0701‖LS80—D0501黄帝曰:病而【不得卧】者,何气使然?黄帝问:有人病而不能入睡,什么气所致?Q0501岐伯曰:卫气不得入于阴,常留于阳。

留于阳,则阳气满;阳气满,则【阳跷盛】。

不得入于阴,则阴气虚,故【目不瞑】也。

岐伯说:卫气不能进入阴处,恒常留于阳处。

卫气留于阳处,阳气就会盛满;阳气盛满,阳跷脉气就旺盛。

卫气不能进入阴处,就会阴气虚,所以不能入睡。

D0701黄帝曰:人之多卧者,何气使然?黄帝问:有人经常睡觉,什么气所致?Q0701岐伯曰:此人肠胃大而皮肤【湿】,而分肉不【解】焉。

肠胃大,则卫气留久;皮肤湿,则分肉不解,其行迟。

岐伯说:这类人肠胃大而皮肤湿,而分肉间不舒畅啊。

肠胃大,就有卫气久留;皮肤湿,就会分肉不舒畅,卫气流动迟缓。

Q0702夫卫气者,昼日常行于阳,夜行于阴。

故阳气尽,则卧;阴气尽,则【窹】。

这卫气啊,白昼常运行于阳处,夜晚常运行于阴处。

所以夜晚阳气退尽,就要睡觉;白昼阴气退尽,就要醒来。

Q0703故肠胃大,则卫气行留久;皮肤湿,分肉不解,则行迟,留于阴也久。

【其气不清】,则欲瞑,故多卧矣。

所以肠胃大,那么卫气运行留久;皮肤湿,分肉不舒畅,那么卫气运行迟缓,滞留阴处就久。

卫气浑浊不清,就想闭目,就会多瞌睡了。

Q0704其肠胃小,皮肤滑以缓,分肉解利,卫气之留于阳也久,故少瞑焉。

肠胃小,皮肤光滑而舒缓,分肉舒畅,卫气滞留阳处就久,所以稍稍闭目啊。

D0801黄帝曰:其非【常经】也!卒然多卧者,何气使然?黄帝说道:这不是平常的理论啊!有人突然多瞌睡,是什么气所致?Q0801岐伯曰:邪气留于上焦,上焦闭而不通。

已食若饮汤,卫气留久于阴而不行,故卒然多卧焉。

岐伯说:邪气滞留于胃之上焦,上焦道闭而不通。

饱食之后如又喝汤,卫气久留于阴处而不流动,所以突然多瞌睡啊。

D0901黄帝曰:善!治此诸邪,奈何?黄帝说:说得好!治此类邪气,怎么办?Q0901岐伯曰:先其脏腑,诛其小过,后调其【气】,盛者泻之,虚者补之。

黄帝内经原文及译文(2)宝命全形论篇第二十五黄帝问曰:天覆地载,万物悉备,莫贵于人。

人以天地之气生,四时之法成,君王众庶,尽欲全形,形之疾病,莫知其情,留淫日深,著于骨髓,心私虑之。

余欲针除其疾病,为之奈何?岐伯曰:夫盐之味咸者,其气令器津泄;弦绝者,其音嘶败;木敷者,其叶发;病深者,其声哕。

人有此三者,是为坏府,毒药无治,短针无取,此皆绝皮伤肉,血气争黑。

帝曰:余念其痛,心为之乱惑,反甚其病,不可更代,百姓闻之,以为残贼,为之奈何?岐伯曰:夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。

人能应四时者,天地为之父母;知万物者,谓之天子。

天有阴阳,人有十二节;天有寒暑,人有虚实。

能经天地阴阳之化者,不失四时;知十二节之理者,圣智不能欺也;能存八动之变,五胜更立,能达虚实之数者,独出独入,呿吟至微,秋毫在目。

帝曰:人生有形,不离阴阳,天地合气,别为九野,分为四时,月有大小,日有短长,万物并至,不可胜量,虚实呿吟,敢问其方?岐伯曰:木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝。

万物尽然,不可胜竭。

做针有悬布天下者五,黔首共余食,莫知之也。

一曰治神,二曰知养身,三曰知毒药为真,四曰制砭石小大,五曰知府藏血气之诊。

五法俱立,各有所先。

今末世之刺也,虚者实之,满者泄之,此皆众工所共知也。

若夫法天则地,随应而动,和之者若响,随之者若影,道无鬼神,独来独往。

帝曰:愿闻其道。

岐伯曰:凡刺之真,必先治神,五脏已定,九候已备,后乃存针;众脉不见,众凶弗闻,外内相得,无以形先,可玩往来,乃施于人。

人有虚实,五虚勿近,五实勿远,至其当发,间不容瞬。

手动若务,针耀而匀,静意视义,观适之变。

是谓冥冥,莫知其形,见其乌乌,见其稷稷,从见其飞,不知其谁,伏如横弩,起如发机。

帝曰:何如而虚?何如而实?岐伯曰:刺虚者须其实,刺实者须其虚;经气已至,慎守勿失。

深浅在志,远近若一,如临深渊,手如握虎,神无营于众物。

宝命全形论篇第二十五参考译文黄帝问道:天地之间,万物俱备,没有一样东西比人更宝贵了。

《黄帝内经素问·四气调神大论篇》春三月,此谓发陈。

天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生;生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此为蕃秀。

天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此谓容平。

天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。

逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏。

水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。

天气,清净光明者也,藏德不止,故不下也。

天明则日月不明,邪害空窍,阳气者闭塞,地气者冒明,云雾不精,则上应白露不下,交通不表,万物命故不施,不施则名木多死。

恶气不发,风雨不节,白露不下,则菀稿不荣。

贼风数至,暴雨数起,天地四时不相保,与道相失,则未央绝灭。

唯圣人从之,故身无奇病,万物不失,生气不竭。

逆春气则少阳不生,肝气内变;逆夏气则太阳不长,心气内洞;逆秋气则太阴不收,肺气焦满;逆冬气则少阴不藏,肾气独沉。

夫四时阴阳者,万物之根本也。

所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物沉浮于生长之门。

逆其根,则伐其本,坏其真矣。

故阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也,逆之则灾害生,从之则苛疾不起,是谓得道。

道者,圣人行之,愚者佩之。

从阴阳则生,逆之则死;从之则治,逆之则乱。

反顺为逆,是谓内格。

是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。

夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬如渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?白话译文:春天的三月,是草木发芽、枝叶舒展的季节。

在这一季节里,天地一同焕发生机,万物因此欣欣向荣。

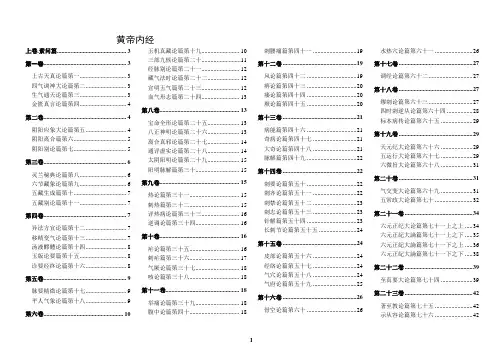

黄帝内经上卷.素问篇 (3)第一卷 (3)上古天真论篇第一 (3)四气调神大论篇第二 (3)生气通天论篇第三 (3)金匮真言论篇第四 (4)第二卷 (4)阴阳应象大论篇第五 (4)阴阳离合篇第六 (5)阴阳别论篇第七 (5)第三卷 (6)灵兰秘典论篇第八 (6)六节藏象论篇第九 (6)五藏生成篇第十 (7)五藏别论篇第十一 (7)第四卷 (7)异法方宜论篇第十二 (7)移精变气论篇第十三 (7)汤液醪醴论篇第十四 (8)玉版论要篇第十五 (8)诊要经终论篇第十六 (8)第五卷 (9)脉要精微论篇第十七 (9)平人气象论篇第十八 (9)第六卷 (10)玉机真藏论篇第十九 (10)三部九候论篇第二十 (11)经脉别论篇第二十一 (12)藏气法时论篇第二十二 (12)宣明五气篇第二十三 (12)血气形志篇第二十四 (13)第八卷 (13)宝命全形论篇第二十五 (13)八正神明论篇第二十六 (13)离合真邪论篇第二十七 (14)通评虚实论篇第二十八 (14)太阴阳明论篇第二十九 (15)阳明脉解篇第三十 (15)第九卷 (15)热论篇第三十一 (15)刺热篇第三十二 (15)评热病论篇第三十三 (16)逆调论篇第三十四 (16)第十卷 (16)疟论篇第三十五 (16)刺疟篇第三十六 (17)气厥论篇第三十七 (18)咳论篇第三十八 (18)第十一卷 (18)举痛论篇第三十九 (18)腹中论篇第四十 (18)刺腰痛篇第四十一 (19)第十二卷 (19)风论篇第四十二 (19)痹论篇第四十三 (20)痿论篇第四十四 (20)厥论篇第四十五 (20)第十三卷 (21)病能篇第四十六 (21)奇病论篇第四十七 (21)大奇论篇第四十八 (21)脉解篇第四十九 (22)第十四卷 (22)刺要论篇第五十 (22)刺齐论篇第五十一 (22)刺禁论篇第五十二 (23)刺志论篇第五十三 (23)针解篇第五十四 (23)长刺节论篇第五十五 (24)第十五卷 (24)皮部论篇第五十六 (24)经络论篇第五十七 (24)气穴论篇第五十八 (24)气府论篇第五十九 (25)第十六卷 (26)骨空论篇第六十 (26)水热穴论篇第六十一 (26)第十七卷 (27)调经论篇第六十二 (27)第十八卷 (27)缪刺论篇第六十三 (27)四时刺逆从论篇第六十四 (28)标本病传论篇第六十五 (29)第十九卷 (29)天元纪大论篇第六十六 (29)五运行大论篇第六十七 (29)六微旨大论篇第六十八 (31)第二十卷 (31)气交变大论篇第六十九 (31)五常政大论篇第七十 (32)第二十一卷 (34)六元正纪大论篇第七十一上之上 (34)六元正紀大論篇第七十一上之下 (35)六元正紀大論篇第七十一下之上 (36)六元正紀大論篇第七十一下之下 (38)第二十二卷 (39)至真要大论篇第七十四 (39)第二十三卷 (42)著至教论篇第七十五 (42)示从容论篇第七十六 (42)疏五过论篇第七十七 (42)征四失论篇第七十八 (43)第二十四卷 (43)阴阳类论篇第七十九 (43)方盛衰论篇第八十 (43)解精微论篇第八十一 (43)補遺 (44)刺法論篇第七十二 (44)本病論篇第七十三 (45)下卷.灵枢篇 (46)九针十二原第一 (47)本输第二 (47)小针解第三 (48)邪气藏府病形第四 (48)根结第五 (50)寿夭刚柔第六 (50)官针第七 (51)本神第八 (51)终始第九 (51)经脉第十 (52)经别第十一 (54)经水第十二 (55)经筋第十三 (55)骨度第十四............................................. 56五十营第十五.. (56)营气第十六 (56)脉度第十七 (56)营卫生会第十八 (56)四时气第十九 (57)五邪第二十 (57)寒热病第二十一 (57)癞狂病第二十二 (58)热病第二十三 (58)厥病第二十四 (59)病本第二十五 (59)杂病第二十六 (59)周痹第二十七 (59)口问第二十八 (60)师传第二十九 (60)决气第三十 (61)肠胃第三十一 (61)平人绝谷第三十二 (61)海论第三十三 (61)五乱第三十四 (61)胀论第三十五 (61)五癃津液别第三十六 (62)五阅五使第三十七 (62)逆顺肥瘦第三十八 (62)血络论第三十九 (63)阴阳清浊第四十 (63)阴阳系日月第四十一 (63)病传第四十二 (63)淫邪发梦第四十三 (64)顺气一日分为四时第四十四 (64)外揣第四十五 (64)五变第四十六 (64)本藏第四十七 (65)禁服第四十八 (65)五色第四十九 (66)论勇第五十 (66)背腧第五十一 (67)卫气第五十二 (67)论痛第五十三 (67)天年第五十四 (67)逆顺第五十五 (67)五味第五十六 (67)水胀第五十七 (68)贼风第五十八 (68)卫气失常第五十九 (68)玉版第六十 (68)五禁第六十一 (69)动输第六十二 (69)五味论第六十三 (69)阴阳二十五人第六十四 (69)五音五味第六十五 (70)百病始生第六十六 (70)行针第六十七 (71)上膈第六十八 (71)忧恚无言第六十九 (71)寒热第七十 (71)邪客第七十一 (71)通天第七十二 (72)官能第七十三 (73)论疾诊尺第七十四 (73)刺节真邪第七十五 (73)卫气行第七十六 (74)九宫八风第七十七 (75)九针论第七十八 (75)岁露论第七十九 (76)大惑论第八十 (76)痈疽第八十一 (77)上卷.素问篇第一卷上古天真论篇第一昔在黃帝生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。

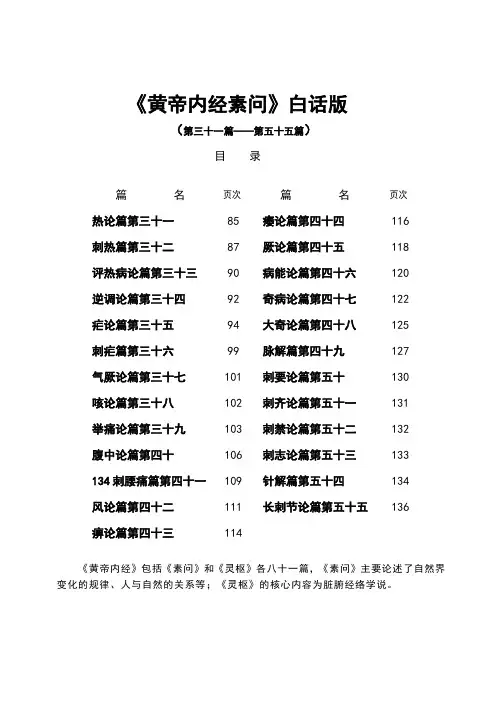

《黄帝内经素问》白话版(第三十一篇——第五十五篇)目录篇名页次篇名页次热论篇第三十一85痿论篇第四十四116刺热篇第三十二87厥论篇第四十五118评热病论篇第三十三90病能论篇第四十六120逆调论篇第三十四92奇病论篇第四十七122疟论篇第三十五94大奇论篇第四十八125刺疟篇第三十六99脉解篇第四十九127气厥论篇第三十七101刺要论篇第五十130咳论篇第三十八102刺齐论篇第五十一131举痛论篇第三十九103刺禁论篇第五十二132腹中论篇第四十106刺志论篇第五十三133134刺腰痛篇第四十一109针解篇第五十四134风论篇第四十二111长刺节论篇第五十五136痹论篇第四十三114《黄帝内经》包括《素问》和《灵枢》各八十一篇,《素问》主要论述了自然界变化的规律、人与自然的关系等;《灵枢》的核心内容为脏腑经络学说。

《素问篇卷九》热论篇第三十一黄帝问道:现在所说的外感发热的疾病,都属于伤寒一类,其中有的痊愈,有的死亡,死亡的往往在六七日之间,痊愈的都在十日以上,这是什麽道理呢我不知如何解释,想听听其中的道理。

岐伯回答说:太阳经为六经之长,统摄阳分,故诸阳皆隶属于太阳。

太阳的经脉连于风府,与督脉、阳维相会,循行于巅背之表,所以太阳为诸阳主气,主一身之表。

人感受寒邪以后,就要发热,发热虽重,一般不会死亡;如果阴阳二经表里同时感受寒邪而发病,就难免于死亡了。

黄帝说:我想知道伤寒的症状。

岐伯说:伤寒病一日,为太阳经感受寒邪,足太阳经脉从头下项,侠脊抵腰中,所以头项痛,腰脊强直不舒。

二日阳明经受病,阳明主肌肉,足阳明经脉挟鼻络于目,下行入腹,所以身热目痛而鼻干,不能安卧。

三日少阳经受病,少阳主骨,足少阳经脉,循胁肋而上络于耳,所以胸肋痛而耳聋。

若三阳经络皆受病,尚未入里入阴的,都可以发汗而愈。

四日太阴经受病,足太阴经脉散布于胃中,上络于咽,所以腹中胀满而咽干。

五日少阴经受病,足少阴经脉贯肾,络肺,上系舌本,所以口燥舌干而渴。

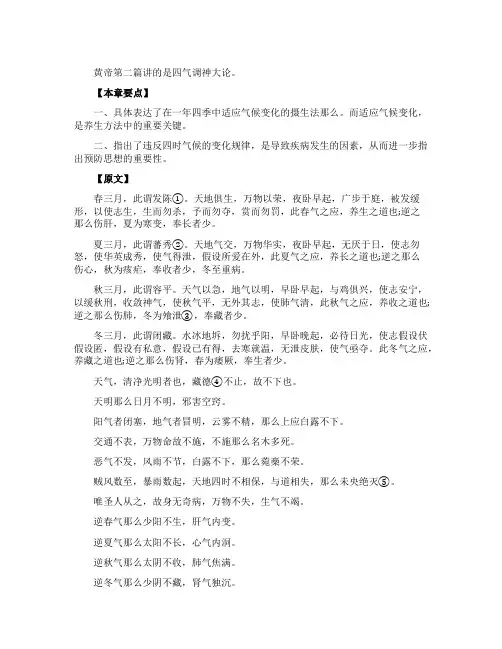

黄帝第二篇讲的是四气调神大论。

【本章要点】一、具体表达了在一年四季中适应气候变化的摄生法那么。

而适应气候变化,是养生方法中的重要关键。

二、指出了违反四时气候的变化规律,是导致疾病发生的因素,从而进一步指出预防思想的重要性。

【原文】春三月,此谓发陈①。

天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也;逆之那么伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此谓蕃秀②。

天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志勿怒,使华英成秀,使气得泄,假设所爱在外,此夏气之应,养长之道也;逆之那么伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此谓容平。

天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也;逆之那么伤肺,冬为飧泄③,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏。

水冰地坼,勿扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志假设伏假设匿,假设有私意,假设已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺。

此冬气之应,养藏之道也;逆之那么伤肾,春为痿厥,奉生者少。

天气,清净光明者也,藏德④不止,故不下也。

天明那么日月不明,邪害空窍。

阳气者闭塞,地气者冒明,云雾不精,那么上应白露不下。

交通不表,万物命故不施,不施那么名木多死。

恶气不发,风雨不节,白露不下,那么菀槀不荣。

贼风数至,暴雨数起,天地四时不相保,与道相失,那么未央绝灭⑤。

唯圣人从之,故身无奇病,万物不失,生气不竭。

逆春气那么少阳不生,肝气内变。

逆夏气那么太阳不长,心气内洞。

逆秋气那么太阴不收,肺气焦满。

逆冬气那么少阴不藏,肾气独沉。

夫四时阴阳者,万物之根本也。

所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根;故与万物沉浮于生长之门。

逆其根那么伐其本,坏其真矣。

故阴阳四时者,万物之终始也;死生之本也;逆之那么灾害生,从之那么苛疾不起,是谓得道。

道者,圣人行之,愚者佩之。

从阴阳那么生,逆之那么死;从之那么治,逆之那么乱。

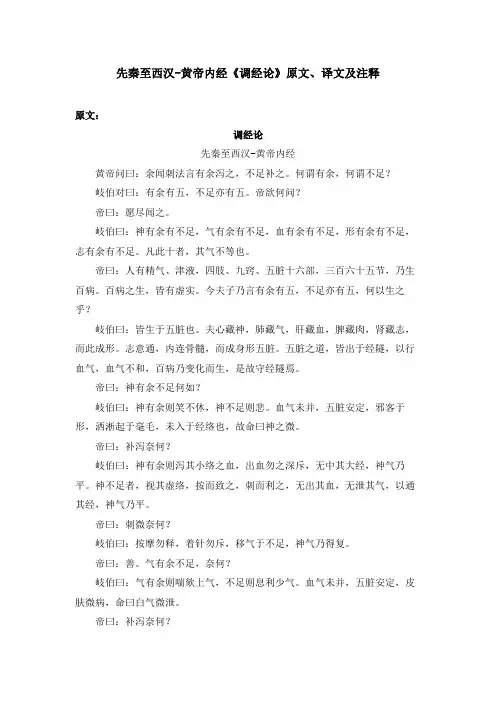

先秦至西汉-黄帝内经《调经论》原文、译文及注释原文:调经论先秦至西汉-黄帝内经黄帝问曰:余闻刺法言有余泻之,不足补之。

何谓有余,何谓不足?岐伯对曰:有余有五,不足亦有五。

帝欲何问?帝曰:愿尽闻之。

岐伯曰:神有余有不足,气有余有不足,血有余有不足,形有余有不足,志有余有不足。

凡此十者,其气不等也。

帝曰:人有精气、津液,四肢、九窍、五脏十六部,三百六十五节,乃生百病。

百病之生,皆有虚实。

今夫子乃言有余有五,不足亦有五,何以生之乎?岐伯曰:皆生于五脏也。

夫心藏神,肺藏气,肝藏血,脾藏肉,肾藏志,而此成形。

志意通,内连骨髓,而成身形五脏。

五脏之道,皆出于经隧,以行血气,血气不和,百病乃变化而生,是故守经隧焉。

帝曰:神有余不足何如?岐伯曰:神有余则笑不休,神不足则悲。

血气未并,五脏安定,邪客于形,洒淅起于毫毛,未入于经络也,故命曰神之微。

帝曰:补泻奈何?岐伯曰:神有余则泻其小络之血,出血勿之深斥,无中其大经,神气乃平。

神不足者,视其虚络,按而致之,刺而利之,无出其血,无泄其气,以通其经,神气乃平。

帝曰:刺微奈何?岐伯曰:按摩勿释,着针勿斥,移气于不足,神气乃得复。

帝曰:善。

气有余不足,奈何?岐伯曰:气有余则喘欬上气,不足则息利少气。

血气未并,五脏安定,皮肤微病,命曰白气微泄。

帝曰:补泻奈何?岐伯曰:气有余则泻其经隧,无伤其经,无出其血,无泄其气;不足则补其经隧,无出其气。

帝曰:刺微奈何?岐伯曰:按摩勿释,出针视之,曰我将深之,适人必革,精气自伏,邪气散乱,无所休息,气泄腠理,真气乃相得。

帝曰:善。

血有余不足,奈何?岐伯曰:血有余则怒,不足则恐。

血气未并,五脏安定,孙络水溢,则经有留血。

帝曰:补泻奈何?岐伯曰:血有余则泻其盛经,出其血;不足则视其虚经,内针其脉中,久留而视,脉大疾出其针,无令血泄。

帝曰:刺留血奈何?岐伯曰:视其血络,刺出其血,无令恶血得入于经,以成其疾。

帝曰:善。

形有余不足奈何?岐伯曰:形有余则腹胀,泾溲不利,不足则四肢不用。

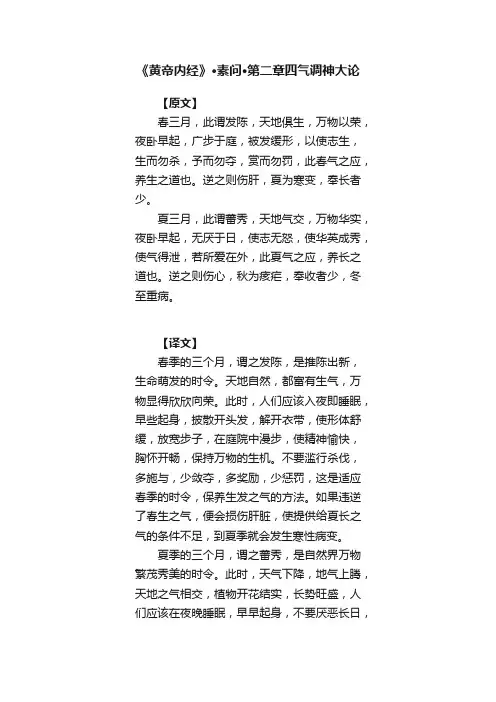

《黄帝内经》·素问·第二章四气调神大论【原文】春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

【译文】春季的三个月,谓之发陈,是推陈出新,生命萌发的时令。

天地自然,都富有生气,万物显得欣欣向荣。

此时,人们应该入夜即睡眠,早些起身,披散开头发,解开衣带,使形体舒缓,放宽步子,在庭院中漫步,使精神愉快,胸怀开畅,保持万物的生机。

不要滥行杀伐,多施与,少敛夺,多奖励,少惩罚,这是适应春季的时令,保养生发之气的方法。

如果违逆了春生之气,便会损伤肝脏,使提供给夏长之气的条件不足,到夏季就会发生寒性病变。

夏季的三个月,谓之蕃秀,是自然界万物繁茂秀美的时令。

此时,天气下降,地气上腾,天地之气相交,植物开花结实,长势旺盛,人们应该在夜晚睡眠,早早起身,不要厌恶长日,情志应保持愉快,切勿发怒,要使精神之英华适应夏气以成其秀美,使气机宣畅,通泄自如,精神外向,对外界事物有浓厚的兴趣。

这是适应夏季的气候,保护长养之气的方法。

如果违背了夏长之气,就会损伤心脏,使提供给秋收之起的条件不足,到秋天容易发生疟疾,冬天再次发生疾病。

【原文】秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。

逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若己有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。

【译文】秋季的三个月,谓之容平,自然界景象因万物成熟而平定收敛。

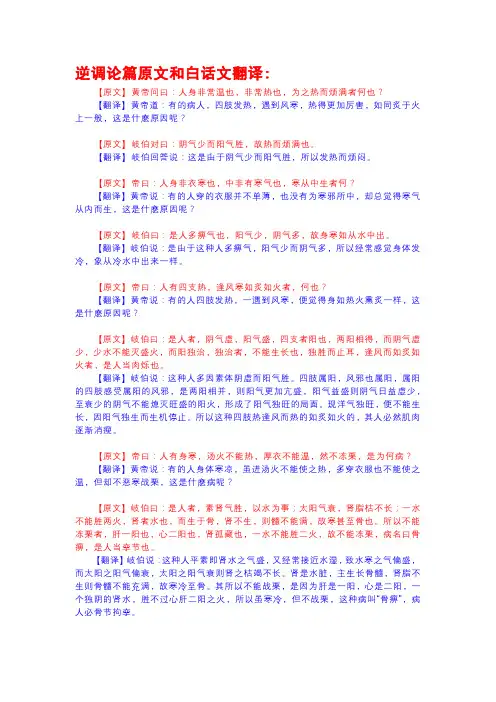

逆调论篇原文和白话文翻译:【原文】黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满者何也?【翻译】黄帝道:有的病人,四肢发热,遇到风寒,热得更加厉害,如同炙于火上一般,这是什麽原因呢?【原文】岐伯对曰:阴气少而阳气胜,故热而烦满也。

【翻译】岐伯回答说:这是由于阴气少而阳气胜,所以发热而烦闷。

【原文】帝曰:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何?【翻译】黄帝说:有的人穿的衣服并不单薄,也没有为寒邪所中,却总觉得寒气从内而生,这是什麽原因呢?【原文】岐伯曰:是人多痹气也,阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。

【翻译】岐伯说:是由于这种人多痹气,阳气少而阴气多,所以经常感觉身体发冷,象从冷水中出来一样。

【原文】帝曰:人有四支热,逢风寒如炙如火者,何也?【翻译】黄帝说:有的人四肢发热,一遇到风寒,便觉得身如热火熏炙一样,这是什麽原因呢?【原文】岐伯曰:是人者,阴气虚,阳气盛,四支者阳也,两阳相得,而阴气虚少,少水不能灭盛火,而阳独治,独治者,不能生长也,独胜而止耳,逢风而如炙如火者,是人当肉烁也。

【翻译】岐伯说:这种人多因素体阴虚而阳气胜。

四肢属阳,风邪也属阳,属阳的四肢感受属阳的风邪,是两阳相并,则阳气更加亢盛,阳气益盛则阴气日益虚少,至衰少的阴气不能熄灭旺盛的阳火,形成了阳气独旺的局面。

现洋气独旺,便不能生长,因阳气独生而生机停止。

所以这种四肢热逢风而热的如炙如火的,其人必然肌肉逐渐消瘦。

【原文】帝曰:人有身寒,汤火不能热,厚衣不能温,然不冻栗,是为何病?【翻译】黄帝说:有的人身体寒凉,虽进汤火不能使之热,多穿衣服也不能使之温,但却不恶寒战栗,这是什麽病呢?【原文】岐伯曰:是人者,素肾气胜,以水为事;太阳气衰,肾脂枯不长;一水不能胜两火,肾者水也,而生于骨,肾不生,则髓不能满,故寒甚至骨也。

所以不能冻栗者,肝一阳也,心二阳也,肾孤藏也,一水不能胜二火,故不能冻栗,病名曰骨痹,是人当挛节也。

【翻译】岐伯说:这种人平素即肾水之气盛,又经常接近水湿,致水寒之气偏盛,而太阳之阳气偏衰,太阳之阳气衰则肾之枯竭不长。

《黄帝内经》四季调神大论篇《黄帝内经》四季调神大论篇内经阐述河图洛书、易经之医之用、五运六气、正邪辩证、阴阳辩证、气血辩证、六气辩证、六经辩证、三焦辩证等。

下面是《黄帝内经》四季调神大论篇,和小编一起来看看吧。

春三月,此谓发陈1,天地俱生,万物以荣2,夜卧早起3,广步于庭4,被发缓形,以使志生5,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚6,此春气之应,养生之道也7。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少8。

1 王冰春阳上升,气潜发散,生育庶物,陈其姿容,故曰发陈也。

所谓春三月者,皆因节候而命之,夏秋冬亦然。

杨上善陈,旧也,言春三月,草木旧根旧子皆发生也。

张介宾发,启也。

陈,故也。

春阳上升,发育庶物,启故从新,故曰发陈。

2 王冰天气温,地气发,温发相合,故万物滋荣。

杨上善天之父也,降之以德,地之母也,资之以气,德之与气,俱能生也,物因德气,英华开发也。

张介宾万象更新也。

3 杨上善春之三月,主胆,肝之腑,足少阳用事,阴消阳息。

故养阳者,至夜即卧,顺阴消也。

蚤字,古早字。

旦而起,顺阳息也。

4 王冰温气生,寒气散,故夜卧早起,广步于庭。

张介宾广,大也。

所以布发生之气也。

5 王冰法象也,春气发生于万物之首,故被发缓形,以使志意发生也。

杨上善广步于庭,劳以使志也。

被发缓形,逸以使志也。

劳逸处中,和而生也。

故其和者,是以内摄生者也。

张介宾缓,和缓也。

举动和缓以应春气,则神定而志生,是即所以使也。

后仿此。

6 王冰春气发生,施无求报,故养生者必顺于时也。

张介宾皆所以养发生之德也。

故君子于启蛰不杀,方长不折。

予,与同。

7 王冰所谓因时之序也。

然立春之节,初五日东风解冻,次五日蛰虫始振,后五日鱼上冰。

次雨水气,初五日獭祭鱼,次五日鸿雁来,后五日草木萌动。

次仲春惊蛰之节,初五日小桃华,新校正云:详“小桃华”《月令》作“桃始华”。

次五日仓庚鸣,后五日鹰化为鸠。

次春分气,初五日玄鸟至,次五日雷乃发声,芍药荣,后五日始电。

次季春清明之节,初五日桐始华,次五日田鼠化为鴽,牡丹华,后五日虹始见。

《皇帝内经》告诉你,阴虚内热、阳虚里寒展开全文素问·逆调论中有载:黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满者何也?岐伯对曰:阴气少而阳气胜,故热而烦满也。

帝曰:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何?岐伯曰:是人多痹气也,阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。

用现代的话术可理解为:黄帝问:有些人既不是一般的外感温病,也不是普通的外感热证,却出现发热烦闷的症状,这是什么原因?岐伯回答说:这是由于阴气偏少而阳气偏胜,以至于发热而烦闷。

黄帝又问:有些人不是因为衣服单薄,也不是外感寒邪,却感到寒冷从身体内产生出来,这又是什么原因?岐伯说:这是因为阳气流行受到阻塞,阳气偏少而阴气偏胜,所以感到身体寒冷,就像从冷水中出来一样。

从上面的对话就能看出,人的体内的一阴一阳必须平衡,身体才会健康,一个人如果身体内阴的能量过盛,他就会感到寒冷;如果阳的能量过盛,他就会感到燥热。

《黄帝内经》说:“阳盛则热,阴盛则寒。

”所以,调阴阳先要从寒热开始,寒热平衡了,阴阳也就平衡了。

总有人爱将养生弄得神神叨叨的,感觉很神秘。

其实,养生没有那么难,只要你是一个知冷知热的人,你不也是一个养生大家?比如:天冷了要多加一件衣服,天热了,脱掉一件衣服,这就是养生,本质不就是在调节体内阴阳平衡吗,只有阴阳协调了,就很难生百病。

但是,如果你不知冷知热,让大自然中的外邪入体,就会打乱身体内阴阳的平衡,中医理论里,将进入身体内的阴能量称为“寒邪”,而把进入身体内的阳能量叫做“热邪”。

如果一个人的身体受了“寒邪”和“热邪”,该怎么办?办法也很简单,就是用大自然中热的能量将寒邪赶出体外,用大自然中寒的能量将热邪清理掉。

寒邪和热邪离开了身体,身体内阴阳平衡了,体温也就正常了。

中医虽然博大精深,但最终落到实处无非就两个字,一个是寒,一个是热。

寒是什么?寒就是身体内阴的能量多了,使阴阳失去了平衡。

热是什么?热就是身体内阳的能量多了,使阴阳失去了平衡。

黄帝内经·素问·四气调神大论篇第二《黄帝内经·素问·四气调神大论篇第二》春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

春季三个月,是推陈出新、万物复苏的时节,天地之间生机勃发,万物欣欣向荣。

这时,人们应该晚睡早起,在庭院里散步,披散头发,松解衣带,舒缓形体,以使神志随春天的生发之气而畅然勃发,不要滥杀生,要多施予,少争夺,多奖赏,少惩罚,这样做都是为了顺应春天的气机,遵循培养生命的自然规律。

如果违背这样的规律,就会损害肝脏,使提供给夏季生长的条件不足,导致身体到了夏季就会出现寒性的疾病。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志勿怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

夏季的三个月,是天地万物生长最旺盛的季节,这个时候,天气下降,地气上升,天地之气相互交融,阴阳交合,因此,天地万物都在开花结果,在这个季节里,人们应该晚睡早起,不要讨厌漫长的白天,要保持情绪愉悦,切勿发怒,使得夏天里的花朵充分绽放,使得内部的气机可以充分得到外泄,精神外向,对外部的事物有浓厚的兴趣,这都是为了适应夏季的气候,保护万物茁壮成长的方法。

如果违背了这些方法,就会伤害到心脏,使得供给秋天用来收敛气机大大减少,这样一来,到了秋天就会染上疟疾,等到冬天的时候,病情还会进一步加重。

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。

逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

秋季的三个月,是万物成熟,平定收敛的季节,这个时候,秋风肃杀,燥而急,寒气渐增,地气收敛,萌而待发,进入新的循环终始之期,人们应该早睡早起,早晨起床的时间应与鸡鸣的时间一致,使情绪保持安宁,以缓和秋季的肃杀之气对人体的侵害,同时,要做到精神内守,以适应秋季收敛的特征,不要使精神外驰,以保持肺气的清肃功能,这就是适应秋季的特点,保养人体收敛之气的方法。

《黄帝内经》:夏三月,养长之道。

《黄帝内经·四气调神大论》春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。

夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实。

夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。

逆之则伤心,秋为痎疟,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此谓容平。

天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清。

此秋气之应,养收之道也。

逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏。

水冰地坼,无扰乎阳。

早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺。

此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。

夏三月,指立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑这六个节气。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实。

“夏三月,此谓蕃秀”,蕃,指树叶茂盛。

秀,是谷穗抽穗,这时候的阴阳是什么样?叫天地之气交,天,指阳,地,指阴,此时阴阳气交。

春三月是天地俱生,夏三月是天地气交。

真正的天地气交,是夏至。

夏至这个节气有一个特点,夏至叫一阴生,冬至叫一阳生,这两个节气是一年当中最重要的养生节气,何为阴?就是指事物凝聚的力量,所谓阳,就是指事物宣散的力量。

开,就是阳;合,就是阴。

夏至一阴生,就代表阴的力量,也就是凝聚的力量开始发挥作用了。

宣散就是开花,凝聚就会结果。

阳气生于前,为花;阴气收敛于后,为实。

所以,以夏至为界,夏至前开花,夏至后结果。

这就叫“万物华实”。

夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外。

夏三月养生,睡觉是“夜卧早起”,稍微早睡一点,黎明即起。

早晨必须要早起,因为夏天阳气早早地就生发了,如果你不跟着天一起生发,就一整天都生发不起来。

“无厌于日”,就是不要讨厌太阳,不要讨厌热。

43.跟着倪海厦老师每天学习黄帝内经逆调论,疟论跟随倪海厦老师一起,学习《黄帝内经》,学习古人不生病的智慧。

空闲时间多的,可以视频对照着文字一起学,空闲时间少的,就看文字内容,几分钟也就看完了。

今天的内容尽量不要拖到第二天再学习,可能到第二天,积累了更多,更加的不想学习了。

学习贵在坚持,希望大家每天都有进步,每天都有所收获。

枕边弄脏了,就是涎,这是脾脏,这是五脏化五液,我们可以看出来,如果有个病人跑来告诉你,奇怪,我怎么眼泪那么多,肝,就讲完了。

我嘴巴怎么那么渴,肾。

我流汗不止,心。

我汗不流,也是心,对不对?这个你要正反两面看,中医就是这样。

那如果是劳风,因为劳动,中间受到,感受到风寒,怎么治呢?第283页,岐伯说,“以救俛仰”。

这怎么叫以救俛仰?就是站到,不需要药了,站到,深呼吸,你吸气,身体挺起来,吐气,身体弯下去。

吸气,身体挺起来,吐气弯下去,就这样子,那个引天阳气会进入肾脏,肾脏。

好,所以做深呼吸,同时弯曲身体就可以了。

太阳呢,“巨阳引,精者三日,中年者五日,不精者七日”,就是年轻的人呢,如果你是那个俛仰这个动作,深呼吸,弯下去吐气,起来的时候吸气,年轻人,三天就好了。

中年者,五天,不精者,就是已经没有精子了,那要七天,要一个礼拜,就是老年人嘛,老年人体力比较差。

那如果出现症状,“咳出青黄涕”,那个咳出来的浓涕,痰啊,深黄色,深青色,深黄,状好像脓,非常的浓稠,“大如弹丸”,这有从口,嘴巴出来,有从鼻出来,所以不一定。

那如果不出这个浓涕呢,就会伤到肺,“伤肺则死也”。

所以说当你有劳风的时候,想办法,要把肺里面痰吐掉,吐掉就没有问题,那吐的方法,这是一个岐伯的方法,那我们一开始在介绍针灸的方法,我们是释肺,释肺可以把肺里面的痰吐掉,那我们有很多处方,可以把肺里面痰攻掉,也可以啊。

黄帝,“有病肾风者”,就是脸都肿起来了,这个造成语言都讲不清楚了,这个可不可以用针灸呢?岐伯说,这里替针灸下了定义,“虚不当刺,不当刺而刺”,好,这个,如果你不当刺而刺呢,五天以后呢,这个病又再发。

黄帝内经·四时刺逆从论(2)原文

四时刺逆从论(2) 【译文】

黄帝道:针刺违反了四时而导致气血逆乱是怎样的?

岐伯说:春天刺络脉,会使血气向外散溢,使人发生少气无力;春天刺肌肉,会使血气循环逆乱,使人发生上气咳喘;春天刺筋骨,会使血气留著在内,使人发生腹胀。

夏天刺经脉,会使血气衰竭,使人疲倦懈惰;夏天刺肌肉,会使血气却弱于内,使人易于恐惧;夏天刺筋骨,会使血气上逆,使人易于发怒。

秋天刺经脉,会使血气上逆,使人易于忘事;秋天刺络脉,但人体气血正直内敛而不能外行,所以使人阳气不足而嗜卧懒动;秋天刺筋骨,会使血气耗散与内,使人发生寒战。

冬天刺经脉,会使血气虚脱,使人发生目视不明;冬天刺络脉,则收敛在内的真气外泄,体内血行不畅而成大痹;冬天刺肌肉,会使阳气竭绝于外,使人易于忘事。

以上这些四时的刺法,都将严重地违背四时变化而导致疾病发生,所以不能不注意顺应四时变化而施刺;否则就会产生逆乱之气,扰乱人体生理功能而生病的呀!所以针刺不懂得四时经气的盛衰和疾病之所以产生的道理,不是顺应四时而是违背四时变化,从而导致正气逆乱于内,邪气便与精气相结聚了。

一定要仔细审察九侯的脉象,这样进行针刺,正气就不会逆乱了,邪气也不会与精气相结聚了。

黄帝说:讲得好!如果针刺误中了五脏,刺中心脏一天就要死亡,

其变动的症状为噫气;刺中肝脏五天就要死亡,其变动的症状为多语;刺中肺脏三天就要死亡,其变动的症状为咳嗽;刺中肾脏六天就要死亡,其变动的症状为喷嚏和哈欠;刺中脾脏十天就要死亡,其变动的症状为吞咽之状等。

刺伤了人的五脏,必致死亡,其变动的症状也随所伤之脏而又各不相同,因此可以根据它来测知死亡的日期。

因《逆顺》文中主要论述了人体出现气血逆乱后,针刺方法运用的逆与顺,故称为"逆顺"。

逆顺,系指反常与正常,既指气行的逆顺,又含针刺的逆与顺。

【原文】黄帝问于伯高日余闻气有逆顺,脉有盛衰,刺有大约[1]可得闻乎?伯高日气之逆顺者,所以应天地阴阳四时五行也脉之盛衰者,所以候血气之虚实有余缺乏;刺之大约者,必明知病之可刺,与其未可刺,与其已不可刺也。

黄帝日候之奈何?高兵法日无迎逢逢之气,无击堂堂之阵。

刺法日无刺煸煸[2]之热,无刺漉漉之汗,无刺浑浑之脉,无刺病与脉相逆者。

黄帝日候其可刺奈何?伯高日,刺其未生者也其次,刺其未盛者也;其次,刺其已衰者也。

刺其方袭者也;与其形之盛者也;与其病之与脉相逆者也。

故日方其盛也,勿敢毁伤,刺其已衰,事必大昌。

故日上工治未病,不治已病,此之谓也。

【提要】主要阐述了人体气血发生逆乱时的三种针刺原那么,并且说明了不能运用刺法的具体表现,以及运用刺法的时机。

揭示了早期诊断、早期治疗的精神。

【注释】[1]大约主要的法那么。

[2]熵熵熵,口奋,音贺,熵熵,义为高热炽盛。

有盛衰,针刺方法有总的原那么,能讲给我听听吗?伯高答道气行的逆顺与自然界的阴阳变化、四季的五行规律相对应。

脉象的盛衰表现,可以诊察气血的虚实变化。

针刺方法总的运用原那么,必须明了哪些疾病可以运用刺法,哪些不能运用,哪些疾病已经不能通过针刺来救治了。

黄帝问如何判断疾病是否适宜运用刺法呢?伯高答复说《兵法》上曾经说过,作战时当敌人攻势迅猛的时候,不要抵挡其攻击。

对敌人盛大整齐的阵势,也不能贸然进攻。

《刺法》也记载有,热势炽盛的不能用刺法,大汗淋漓的不能用刺法,脉象盛大燥疾的急病不能用刺法,脉象和病情相反的也不能用刺法。

黄帝问怎样确定哪些疾病适宜运用刺法呢?伯高答复说首先,在没有发生疾病的时候施用针刺来预防。

其次,在疾病初期,邪气尚未亢盛的时候,施用刺法。

再次,在邪气已经衰减而正气逐渐恢复,因势利导地施用刺法。

痹气.骨痹-第三十四篇逆调论-倪海厦《黄帝内经》(34.1)第三十四篇逆调论288页,这个是逆调论篇,《黄帝内经》第三十四篇。

黄帝问呢,我们有发生温病,有发生热病,那如果说,这个热而造成烦满,这怎么解释呢?岐伯说,“阴气少而阳气胜”,阴和阳,这从头到尾,《黄帝内经》就在讲阴和阳,当你的阴的津液不足的时候,阳气就会过胜,所以你看到这个阳热,表面上都是热症,心烦口渴啊,都是热症,实际上他是因为阴不足,那阴专门是制阳的,控制阳,那现在阴不足的话,它没有办法制阳,阳气就会往上走。

那黄帝说,那既然这样是热的话,那有一种热呢,穿的厚的衣服,还是冷,那你穿了薄的衣服也是冷,穿再厚的衣服还是冷,那这个寒呢,为什么是这种现象。

这个寒是代表体内生的,所以表寒和里寒不一样,我们有里面生的寒跟表面上的寒,我们要把它分清楚,如果是表寒的时候,我们有表寒的药,里寒我们有里寒的药,这个不一样,现在讲得是寒。

第一节痹气、骨痹这个289页呢,他说人啊,这类型的人,穿衣服穿得再多还是冷,这种人呢,多痹,痹气。

我们《黄帝内经》里面有两个字,这个呢,痺bi,这个,痹,念bei,这样子。

这个是因为这个人啊,平常阳气就比较少,阴气比较多,阴津比较多,所以造成呢,平常是表虚的现象,因为阳不足啊,阳本身是固表,就是我们皮肤表面上,毛孔能够收缩起来,是因为我们有阳在那边,如果没有阳的话,你就汗流不止啊。

所以因为这个人阳不够,阴气比较多,平常这个人就是这样子的,那这个时候呢,这种类型的人,本来阳就比较虚的人,这个时候再受到风寒呢,这就会感觉到身体的那个冷啊,从身体里面冷出来的现象,这是岐伯给他的解释。

289页,黄帝说,有的人呢,手脚都是热的,遇寒风中表,皮肤像火烤一样,这个讲四肢热,我们讲的定义,手足温热,常人是,手掌和脚掌是热的,手背和脚背是冷的,那现在脚背,四肢热,整手都是热的,手脚都是热的。

那,遇到风寒吹的时候,好像火在烤,这是怎么回事呢?岐伯就说,这一类型的人呢,本身是“阴气虚,阳气盛”,本来是阴虚阳盛的,前面刚刚讲那个,感觉冷是,本身是阳虚阴盛的,现在反过来,因为“四支者阳也”,手脚同时属于阳,那本身就阳气盛,那现在感受到风寒,这个感受到风寒,两阳相搏,这个阴气更少,这个时候,水就不能胜火。

黄帝内经·逆调论原文

本篇要点:

一、讨论了阴阳失调而引起的各种寒热病变,说明人体的阴阳必须保持平衡。

二、指出阴阳的平衡和内脏的虚实有关。

三、阐明肉苛病症是由于营卫虚弱不调而形成的。

四、经气上下不调为逆气,并指出了肺络之逆、胃气之逆、肾水之逆三种不同的病理变化。

原文及

黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满者何也?

黄帝道:有的病人,四肢发热,遇到寒,热得更加厉害,如同炙于火上一般,这是什麽原因呢?

岐伯对曰:阴气少而阳气胜也,故热而烦满也。

岐伯回答说:这是由于阴气少而阳气胜,所以发热而烦闷。

帝曰:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何?

黄帝说:有的人穿的衣服并不单薄,也没有为寒邪所中,却总觉得寒气从内而生,这是什麽原因呢?

岐伯曰:是人多痹气也,阳气少阴气多,故身寒如从水中出。

岐伯说:是由于这种人多痹气,阳气少而阴气多,所以经常感觉身体发冷,象从冷水中出来一样。

帝曰:人有四肢热,逢风寒如炙如火者何也?

黄帝说:有的人四肢发热,一遇到风寒,便觉得身如热火熏炙一样,这是什麽原因呢?

岐伯曰:是人者阴气虚,阳气盛,四肢者阳也,两阳相得而阴气虚少,少水不能灭盛火,而阳独治。

独治者不能生长也,独胜而止耳。

逢风而如炙如火者,是人当肉烁也。

岐伯说:这种人多因素体阴虚而阳气胜。

四肢属阳,风邪也属阳,属阳的四肢感受属阳的风邪,是两阳相并,则阳气更加亢盛,阳气益盛则阴气日益虚少,至衰少的阴气不能熄灭旺盛的阳火,形成了阳气独旺的局面。

现阳气独旺,便不能生长,因阳气独胜而生机停止。

所以这种四肢热逢风而热的如炙如火的,其人必然肌肉逐渐消瘦。

帝曰:人有身寒,阳火不能热,厚衣不能温,然不冻栗,是为何病?

黄帝说:有的人身体寒凉,虽进汤火不能使之热,多穿衣服也不能使之温,但却不恶寒战栗,这是什麽病呢?

岐伯曰:是人者,素肾气胜,以水为事,太阳气衰,肾脂枯木不长,一水不能胜两火。

肾者水也,而生于骨,肾不生,则髓不能满,故寒甚至骨也。

所以不能冻栗者,肝一阳也,心二阳也,肾孤脏也,一水不能胜二火,故不能冻栗,病名曰骨痹,是人当挛节也。

岐伯说:这种人平素即肾水之气盛,又经常接近水湿,致水寒之气偏盛,而太阳之阳气偏衰,太阳之阳气衰,则肾脂枯竭不长。

肾是水脏,主生长骨髓,肾脂不生则骨髓不能充满,故寒冷至骨。

其所以

不能战栗,是因为肝是一阳,心是二阳,一个独阴的肾水,胜不过心肝二阳之火,所以虽寒冷,但不战栗,这种病叫骨痹,病人必骨节拘挛。