初中物理八年级下册第七章力教材分析

- 格式:ppt

- 大小:222.00 KB

- 文档页数:18

《力》的说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《力》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《力》是初中物理八年级下册第七章第一节的内容。

力的概念是物理学中的基本概念之一,它贯穿于整个物理学的始终。

学生在日常生活中对力已经有了一定的感性认识,但还没有上升到理性的高度。

本节课的学习将为后续学习压强、浮力、功等知识打下坚实的基础。

在教材中,通过列举生活中常见的力的现象,引导学生理解力的概念,并通过实验探究力的作用效果和力的三要素。

教材的编排注重从生活走向物理,从物理走向社会,体现了课程标准中“注重科学探究,提倡学习方式多样化”的理念。

二、学情分析八年级的学生已经具备了一定的观察能力和分析能力,但抽象思维能力还比较薄弱。

在学习本节课之前,学生在生活中已经对力有了一些直观的感受,但对于力的概念、力的作用效果和力的三要素等知识还没有系统的认识。

因此,在教学过程中,要注重引导学生通过观察、实验、分析等方法,从感性认识上升到理性认识,逐步理解力的相关知识。

三、教学目标根据课程标准和教材内容,结合学生的实际情况,我确定了以下教学目标:1、知识与技能目标(1)理解力的概念,知道力是物体对物体的作用。

(2)知道力的作用效果,能够判断力的作用效果。

(3)理解力的三要素,能够影响力的作用效果。

2、过程与方法目标(1)通过观察和实验,培养学生的观察能力和实验探究能力。

(2)通过分析和讨论,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

3、情感态度与价值观目标(1)通过对力的学习,激发学生学习物理的兴趣和热情。

(2)通过实验探究,培养学生实事求是的科学态度和合作精神。

四、教学重难点1、教学重点(1)理解力的概念和力的作用效果。

(2)理解力的三要素。

2、教学难点(1)理解力是物体对物体的作用。

(2)通过实验探究力的三要素对力的作用效果的影响。

(人教版)八年级物理第七章力全章教案一. 教材分析《人教版八年级物理》第七章介绍了力的概念、分类、作用效果以及力的测量工具等基础知识。

本章是物理学的基础部分,对于学生理解物体运动和相互作用具有重要意义。

通过本章的学习,学生将能够掌握力的基本概念,理解力的作用效果,以及熟练使用弹簧测力计等工具测量力的大小。

二. 学情分析学生在学习本章之前,已经掌握了物体运动的基本规律和速度的概念。

但他们对力的认识可能仅限于日常生活中的直观感受,缺乏对力的本质和作用效果的深入理解。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生从生活实例中发现问题,激发他们对力的探究兴趣,并通过实验和讲解使他们逐渐理解力的本质和作用效果。

三. 教学目标1.了解力的概念、分类和作用效果。

2.掌握弹簧测力计的使用方法,能够测量力的大小。

3.能够运用力的知识解释生活中的现象,提高解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.难点:力的本质和作用效果的理解。

2.重点:弹簧测力计的使用方法和力的实际应用。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生从生活实例中发现问题,激发他们的探究兴趣。

2.利用实验和演示,让学生直观地感受力的作用效果,加深对力的理解。

3.采用小组合作学习,培养学生的团队合作意识和沟通能力。

六. 教学准备1.准备相关的生活实例和图片,用于导入和呈现。

2.准备弹簧测力计、实验器材等,用于操练和巩固。

3.准备拓展练习题和课后作业,用于拓展和小结。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用生活中常见的现象,如提东西、推车等,引导学生思考力的概念和作用。

提问:你们对力有什么直观的感受?力有哪些作用效果?2.呈现(10分钟)介绍力的概念、分类和作用效果。

通过图片和实例,呈现力的各种作用效果,如改变物体的形状、改变物体的运动状态等。

3.操练(15分钟)教授弹簧测力计的使用方法,让学生分组进行实验,测量不同力的大小。

在实验过程中,引导学生注意观察弹簧测力计的读数变化,加深对力的理解。

课题:人教版八下《力》课型:复习学习目标:1.理解力是物体对物体的作用,知道力的相互性、作用效果、三要素;2.知道弹力产生的原因,弹簧测力计的原理和用法;3.知道重力的三要素;4.学习从身边常见的物理现象出发引出问题,通过复习建立物理概念,再用概念去分析生活中的现象。

创设情境:同学们,你们喜欢打篮球吗?最喜欢的中国球星是谁?下面我们一块看一段有关姚明打篮球的视频。

(播放视频)姚明从运球到上篮都体现出哪些物理知识?下面我们就以篮球为话题进入对《力》的复习。

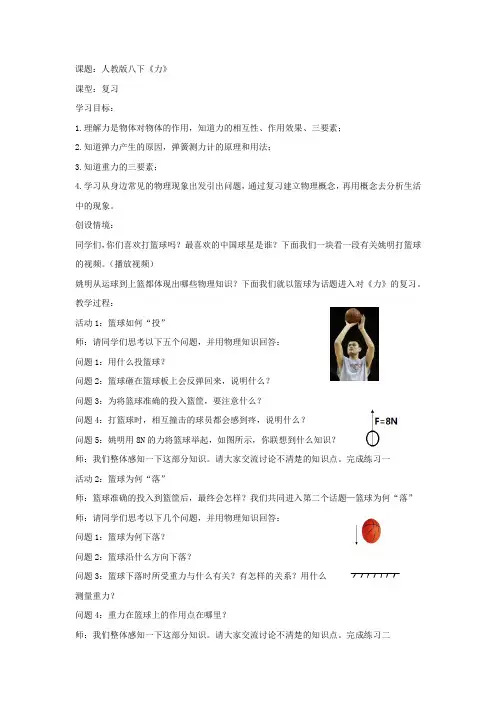

教学过程:活动1:篮球如何“投”师:请同学们思考以下五个问题,并用物理知识回答:问题1:用什么投篮球?问题2:篮球砸在篮球板上会反弹回来,说明什么?问题3:为将篮球准确的投入篮筐,要注意什么?问题4:打篮球时,相互撞击的球员都会感到疼,说明什么?问题5:姚明用8N的力将篮球举起,如图所示,你联想到什么知识?师:我们整体感知一下这部分知识。

请大家交流讨论不清楚的知识点。

完成练习一活动2:篮球为何“落”师:篮球准确的投入到篮筐后,最终会怎样?我们共同进入第二个话题—篮球为何“落”师:请同学们思考以下几个问题,并用物理知识回答:问题1:篮球为何下落?问题2:篮球沿什么方向下落?问题3:篮球下落时所受重力与什么有关?有怎样的关系?用什么测量重力?问题4:重力在篮球上的作用点在哪里?师:我们整体感知一下这部分知识。

请大家交流讨论不清楚的知识点。

完成练习二活动3:篮球为何“弹”师:请同学们思考以下五个问题,并用物理知识回答:问题1:篮球被地面即将弹起时,发生形变,此时受什么力的作用?问题2:弹力的大小用什么测量?问题3:弹簧测力计如何使用?工作原理是什么?请同学们共同完成主题探究。

主题探究:橡皮筋测力计的制作原理实验目的:探究橡皮筋测力计的制作原理实验器材:一条橡皮筋、若干个相同的钩码(50g)、铁架台和细线外还需要的器材是。

提出问题:在一定范围内,橡皮筋伸长的长度跟它受到的拉力有什么关系?实验猜想:小明认为橡皮筋伸长的长度和它受到的拉力成正比;小丽认为橡皮筋的总长度和受到的拉力成正比。

《力》说课稿尊敬的各位评委:大家好!我是_____号,我说课的题目是《力》,下面我从说教材、说学情、说教法和学法、说教学过程、板书设计等方面来进行说课。

一、说教材1、教材的地位和作用本节是2013年新人教版的八年级物理下册第七章第1节。

这节课是力学的起点,本册教材各章节内容都属于力学,都是这节内容的分支和延伸,所以本节是学习力的基础,是学生形成“力”概念的最关键部分。

2、三维教学目标(1)知识与技能:①知道力的概念和力的单位,认识力的作用效果。

②知道力的三要素,能用力的示意图表示力。

③知道物体间力的作用是相互的。

(2)过程与方法:①从与力有关的日常生活现象归纳出力的基本概念。

②通过常见事例和实验认识力所产生作用效果。

③学生通过亲自实验,体验并认识物件间力的作用相互性。

(3)情感、态度、价值观:①在观察体验过程中,培养学生对科学探究的浓厚兴趣,形成尊重事实、善于质疑的科学态度,并渗透科学人文主义思想。

②通过学生参与实验活动,促进学生合作与交流。

3、教学重点、难点(1)重点:对力的理解;力的作用效果及的三要素。

(2)难点:物体间力的作用相互性。

4、教具准备:白板、多媒体电脑、课件;橡皮泥、弹簧、硬塑料瓶、细玻璃管、磁铁、铁块、钢球、斜面、平板、小车。

二、说学情从认知特点上来看,学生从未接触过力学的知识,虽然学习兴趣浓厚,愿意观察周围的事物,但是很难将观察到的现象联系到物理知识层面来。

学生存在相异构想,阻碍了他们认知正确的力的概念,难于理解物体间力的作用相互性,另外应用物理知识解释物理现象存在表述的困难。

从知识与技能储备上来看,学生虽然从未接触过力学知识,但是对生活中的力学场景很熟悉,在小学科学课中学习过磁极间的相互作用,为本节课学习力的相互作用做了铺垫。

并且通过前面的学习,学生知道学习新的物理量要研究哪些内容。

所以教师应多创设一些常见的生活现象,来让学生认识力。

三、说教法、学法教法:采用讲授法、实验法为一体的启发式综合教学法,力图让学生在教师演示实验和自己动手实验中,从生活现象中认识力,感受力,并且最终通过小组活动自主得到力的相关知识的呈现方式,有效地突出教学重点、突破教学难点,进行有意义教学。

教案:人教版物理八年级下册第7章第1节《力》一、教学内容本节内容主要涉及力的概念、分类和作用效果。

力的概念是指物体对物体的作用,包括推、拉、提、压等。

力的分类有重力、弹力和摩擦力等。

作用效果有改变物体的形状和改变物体的运动状态等。

二、教学目标1. 让学生理解力的概念,掌握力的分类和作用效果。

2. 培养学生运用力解决实际问题的能力。

3. 引导学生通过实验和观察,深入理解力的实质。

三、教学难点与重点重点:力的概念、分类和作用效果。

难点:力的实质和作用效果的判断。

四、教具与学具准备教具:PPT、实验器材(如弹簧测力计、气球等)。

学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察和描述生活中常见的力的现象,如推门、拉抽屉等。

2. 概念讲解:介绍力的概念,让学生理解力是物体对物体的作用。

3. 分类讲解:讲解力的分类,如重力、弹力和摩擦力等,并通过实验演示,让学生直观地感受不同类型的力。

4. 作用效果讲解:讲解力作用在物体上的效果,包括改变物体的形状和改变物体的运动状态。

5. 实例分析:分析生活中的一些实例,让学生了解力是如何作用在物体上的,并产生相应的效果。

6. 随堂练习:让学生运用所学的力知识,解决一些实际问题。

7. 板书设计:力的概念、分类和作用效果。

六、作业设计1. 请简要描述力的概念。

2. 列举三种力的分类,并说明其特点。

3. 力作用在物体上的效果有哪些?请举例说明。

七、课后反思及拓展延伸本节课让学生掌握了力的基本知识,但在力的实质和作用效果的判断方面,部分学生可能仍存在疑问。

课后可以让学生通过查阅资料,进一步深入了解力的实质,以及如何判断力作用在物体上的效果。

同时,可以引导学生将所学的力知识运用到生活中,解决实际问题。

本节课通过观察生活实例,让学生了解了力的概念、分类和作用效果。

通过实验和讲解,使学生深入理解了力的实质。

通过随堂练习,提高了学生运用力解决实际问题的能力。

整体教学过程流畅,学生反应积极。

力的描述说课尊敬的各位评委老师:大家下午好。

我是X号,我说课的题目《力的描述》是教育科学出版社出版的初中物理八年级下册第七章第二节的内容。

下面我将从教材分析,学情分析,教法,学法,教学设计和板书设计六个方面说这节课。

一:教材分析1.教材的地位与作用力对人们的日常生活,生产技术和科学研究都有广泛的现实意义,力的描述是力的知识中一个不可或缺的部分。

本节课力的三要素和力的图示两方面内容。

这节课即使对前面所学的力的概念和力的作用效果的延续,又为后面学习弹力,重力,摩擦力打下基础,因此本节课具有承上启下的重要作用。

:2.教学目标根据课程标准,结合教学内容和学生本身的年龄特点,确定如下三维教学目标。

知识与技能目标:知道力的三要素,知道力的单位,会用力的图示和力的示意图描述力。

过程与方法目标:通过实验探究影响力的作用效果了解力的三要素,培养学生观察问题,分析问题,归纳和解决问题的能力。

情感、态度与价值观目标:通过学生的探究实验活动,加强学生之间的相互协作精神,激发学习物理的兴趣,培养实事求是的科学态度。

3.教学重点、难点重点:力的三要素和力的图示。

难点:作用点对力的效果的影响以及用力的图示描述力。

二:学情分析初二学生已具备了一定的观察能力和独立思考能力,但思维方式仍处于具体形象思维向抽象思维过渡的阶段,因此学生对知识的理解很容易停留在表层对抽象的力的认识感受不够,所以要多加强实物到抽象的过渡。

三:说教法根据教材特点和学生年龄特点,采取启发式教学法,实验探究,问题讨论相结合的教学方法。

四:说学法在具体教学过程中,学生不但要注重知识的获得,更要注重获得知识的过程。

在教学中,尽量让学生主动参与实验,参加讨论,充分调动学生的积极性,主动性,使学生在参与过程中自主学习,得到创新能力的培养和创新意识的提高。

五.教学设计本节课共分为五大环节。

第一个环节:创设情境,引入新知。

这节课最开始让同学们回忆力的定义以及力的作用效果,然后在复习的基础上引入新课:力的作用效果是使物体发生形变或者改变物体的运动状态,那么力的作用效果与什么情况有关呢?这样设计的目的是为了激活学生思维,充分调动学生学习的积极性和主动性。

《力》说课稿各位评委、各位教师,大家好!我将从以下几个方面进展我的说课一、教材分析《力》是人教版八年级物理第七章《力》的第一节。

本节是力学开场的第一节。

本节容由力、力的作用效果、力的三要素和力的示意图、力的作用是相互的,四局部构成。

“力〞的概念是物理学中最根本、最重要的概念之一,是学好力学的根底,是今后进一步学习压强、浮力、简单机械等知识的根底,因此,本节是初中物理的重点。

重点:力的概念、力的示意图与画法。

难点:力的作用相互性的理解二、教法学法分析物理教学的特点是“从生活到物理,从物理到生活〞,对本节教法我采取了以下方法:“情境教学法;设疑诱导法;直观演示法;讲授教学法〞等多种教学方法相结合来激发学生的学习兴趣三、学生分析八年级下学期学生情况是具备了根本的观察、分析、归纳能力。

对探究活动充满渴求。

根据学生的这些特点以与学生是学习主体,教师只是起引导作用。

所以学生通过“观察发现;自主探究;合作交流〞等方式在教师的指导下参与。

评价方式:使学生进展“自评〞和“互评〞,教师给予与时的语言和量化评价。

四、学习目标分析根据以上教材的特点与学生的情况,依据课标的具体要求这是我设置的三维目标通过力的作用效果和力的示意图,知道力的概念、作用效果、理解力的三要素,培养学生的科学态度。

五、教具准备:物理是一门以实验为根底的学科,新课讲授之前我需要准备实验器材:拉力器、直尺、弹簧、橡皮泥、磁铁、铁球、轨道、扳手、旱冰鞋六、教学过程我的教学容包含了新课的引入,教学容,达标检测和小结。

教学容包含了四个探究点〔一〕引入课题教师投影“力〞字,请同学用这个力字组词。

这样引入新课,即激发了学生的学习兴趣,同时又发散了学生的思维。

〔二〕教学容探究点一:什么是力初二的学生对力有一定感性认识,但如何从感性认识中概括出力的概念呢?针对这一问题在教学设计中我是这样设计的:让学生讨论并列举出生活中有关力的事例,再引导学生分析上述有关“力〞事例中有什么共性。

《力》说课稿说课人:赵小鑫各位评委、各位老师,大家好!我说课的内容是人教版八年级物理第七章《力》的第一节《力》.(一)教材分析一、本节地位及作用本节内容是力学知识的入门基础课,“力”的概念是物理学中最基本、最重要的概念之一,它贯穿了力学乃至整个物理学的始终,是学好力学的基础,是今后进一步学习运动和力、压强、浮力、功和机械能、简单机械等知识的基础。

因此,本节是初中物理的重点。

同时,力在日常的生产生活中应用十分广泛,因此这一节无论在知识学习还是培养学生的能力上都有着十分重要的作用。

二、教学目标知识与技能:1知道力是物体对物体的相互作用2、能正确读写力的符号和单位3、认识力的作用效果4、知道力的三要素5、会画力的示意图过程与方法:1、通过生活实例,归纳力的概念2、通过实验和生活体验,感受力的作用效果和分析归纳力的三要素3、培养学生通过实验现象分析、总结实验结论的能力。

情感态度与价值观:。

在观察体验过程中,培养学生的科学态度。

三、教学重点:1、力的作用效果2、力的示意图画法四、教学难点:力可以改变物体的运动状态五、教具:小车、磁铁、小钢球、铁钉、弹簧、铁丝等(二)教法与学法设计为了突出重点,突破难点,从而实现课堂教学目标,我使用如下教学方法:1、说教法:(1)实物演示法(2)多媒体演示实验法(3)探究法(4)引导法(5)讲解法(6)举例法(7)启发式教学法2、说学法:(1)观察法(2)分析法(3)小组实验法(4)探究法(三)教学过程设计教学过程一、情境引入头脑风暴:用“力”快速组词,由此引入课题力是物理学中一个重要的概念,在物理学中所说的力的含义与生活中所说的力的含义有很大的区别。

那么,究竟什么是力呢?下面让我们一起来探究吧!二、新课教学(一)实验探究力的作用效果1、力可以改变物体的形状提出问题:力作用在物体上会产生什么效果?器材:小车、磁铁、小钢球、铁钉、弹簧、铁丝、空塑料瓶、纸、气球等。

实验探究:分别对以上物体施加力,观察物体有什么变化分析归纳:力可以使物体的什么发生改变?得出结论:汇报探究结果这个实验让学生分组实验,学生在活动中分类整理和归纳力作用在物体上会产生。

第七章第1节《力》教学设计教学内容:力的概念,力的单位,力的三要素教学时数:1课时教学目标:1.知识与技能:知道力的概念和力的单位。

知道,能用示意图表示力。

2.过程与方法:通过活动和生活经验感受力的作用效果。

了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

3.情感态度与价值观:在观察体验过程中,培养学生的科学态度。

从力用三要素表示的事例中认识科学方法的价值。

教学重点:力的三要素,用示意图表示力。

教学难点:力的概念,认识物体间力的作用是相互的,并解释有关现象。

教学课型与教学方法:新授课。

方法:先学后教、适当点拨,自主学习,学生实验教学资源的利用及教学准备:多媒体课件、教案、检测题,弹簧,磁铁,气球,橡皮筋教学过程:一.创设情境、引入课题(时间2分钟)二.学习目标1:掌握感受力作用的效果2:力的三要素3:用示意图表示力4:认识物体间力作用是相互的活动一:观察教材图片,完成下列问题。

1、上述事例中有那些共同的地方?2、在力的现象中会涉及哪几个物体?3.发生力的作用时两个物体是否必须接触吗?二.先学后教活动二:自学课本第126页的内容并自己根据现有器材演示,完成下列问题。

(时间5分钟)(1) 用图----所示的器材做实验。

思考问题:小钢球在光滑的水平桌面上运动,当磁铁靠近小钢球时,会发生什么现象?_________________________(2)看课文图12.4-2乙、丙,交流图中在运动员力的作用下所发生的现象由此得出:力可以(3)用力拉和压弹簧,看看弹簧的形状(长度)发生了什么变化?_______________(4)学生看课本图12.4-2甲,交流图中在射箭运动员力的作用下所发生的现象。

由此得出:力可以练一练:如图所示表示力的作用效果中,其中图(a )表示力可以使物体;图(b )主要表示力可以使物体的发生改变。

由此得出结论:力可以改变物体的运动状态。

活动三:阅读课本42页你能说说力的单位及符号吗?___________________________________,托起一个鸡蛋的力大约为_________。

初中物理第七章力教材分析xx年xx月xx日•教材分析•教学目标与重点难点•教学方法与手段目录•教学程序设计•教学评价与反馈01教材分析第七章力是初中物理学科中的重要内容之一,是后续力学、运动学和动力学等知识的基础。

地位通过对力的基本概念、基本原理和基本技能的掌握,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

作用教材地位与作用教材首先介绍了力的基本概念、力的作用效果以及力的三要素等基础知识。

教材编写特点重视基础知识教材中设置了多个实验和实例,帮助学生理解力的基本原理和运用,同时也有利于培养学生的实践能力和创新意识。

突出实践应用教材中注重科学方法的介绍,如控制变量法、等效替代法等,帮助学生更好地理解物理规律和掌握科学研究方法。

强调科学方法教材内容结构分析介绍了力的概念和意义,为后续内容的学习做了铺垫。

引言详细介绍了力的基本概念、力的作用效果、力的三要素、力的图示、重力等核心知识点。

重点内容对摩擦力、浮力等较为复杂的概念进行了深入剖析,帮助学生更好地理解和掌握这些难点知识。

难点内容设置了多种形式的练习题,包括填空题、选择题、作图题和计算题等,帮助学生及时巩固所学知识和提高应用能力。

巩固练习02教学目标与重点难点过程与方法通过实验和探究活动,培养学生的观察和实验能力、分析和解决问题的能力以及科学探究的能力。

知识与技能使学生掌握力的基本概念和性质,理解力的合成与分解、平衡等基本物理概念和规律。

情感态度价值观通过学习力的知识,培养学生的科学素养和探究精神,提高学生对物理学科的兴趣和热爱。

教学目标重点内容力的基本概念和性质包括力的定义、施力物体、受力物体、力的方向等。

力的合成与分解通过实验和探究活动,掌握力的合成与分解的方法和原理,理解平行四边形定则。

力的平衡掌握平衡状态、平衡力等概念,理解二力平衡的条件和特点。

理解力的方向性和矢量性,掌握向量表示方法。

力的矢量性共点力的平衡非共点力的平衡掌握共点力的平衡条件及其应用,解决实际问题中力的平衡问题。

义务教育新课程标准教科书《物理》(人教版)八年级下册第七章第一节《力》《力》说课稿学校喀什市东城第一初级中学姓名艾则孜·阿布都热依木《力》说课稿一、说教材1.教材分析:力的概念及物体间力的作用是相互的是这节的重点,同时也是初中物理的一个难点。

因为初中学生对事物存在着浓厚的好奇心,具有强烈的操作兴趣,但学生仍处于从形象思维向抽象思维过渡时期。

所以力这一概念对于初中学生来说是比较抽象的,针对这一特点,我从学生熟悉的生活常识引入课题,突出物理教学以观察、实验为基础的特点,进行实验探究,体现从形象思维到抽象思维的认识规律。

在学习本节之前,学生对力有一定的认识,但这种认识具有一定的孤立性、片面性,没有深刻意识到它的深层含义。

通过这一章的学习,使学生全面的了解力的定义及性质。

为以后进一步学习力的受力分析及更高的与力有关力学知识奠定基础。

二、教学目标1、知识与技能(1).初步理解力的概念。

(2).知道力所产生的效果。

(3).知道物体间力的作用是相互的,能区分受力物体和施力物体。

2、过程与方法经历从许多与力相关的日常生活现象中归纳出力的基本概念、通过学生亲自实验,体验并认识物体间力的作用是相互的、通过常见事例和实验认识力所产生的效果。

3、情感、态度与价值观培养学生注意观察生活中的现象,进行总结分析的学习习惯。

4、民族团结教育培养学生民族团结的思想5、教学重、难点和关键重点:力的概念的建立。

难点:对生活中物体的受力情况进行初步的分析,并对施力物体和受力物体进行区分。

做好施力物与受力物体分析实验是突破难点的关键。

三.说教法和学法(一)说教法:1、情景化教学,这是弗莱登塔尔的观点。

学生联系已有的生活经验,更好的理解知识。

依据课标要求,课文根据“从生活走向物理”的理念,从学生熟悉的一些涉及力的生活情景、自然情景中归纳出力的初步概念。

2、实验教学,引导学生通过一些简易实验,更直接的呈现力性质,让学生亲身体验力的各种性质。