中国城市空间特征

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:3

城市分布特征通常涉及多个方面,包括城市的地理位置、规模、形态、密度以及它们之间的空间关系等。

以下是对城市分布特征的一些关键描述:地理位置特征:经纬度位置:描述城市在全球或区域经纬度网格中的位置。

海陆位置:说明城市是沿海、内陆还是位于岛屿上。

相邻关系:指出城市与周边其他重要城市或地理特征的相对位置,如邻近的河流、山脉、湖泊等。

城市规模和等级:城市人口规模:通过人口数量来描述城市的规模,可分为大城市、中等城市和小城市等。

城市等级体系:根据城市的经济、政治、文化等重要性划分城市等级,如首都、省会、地级市等。

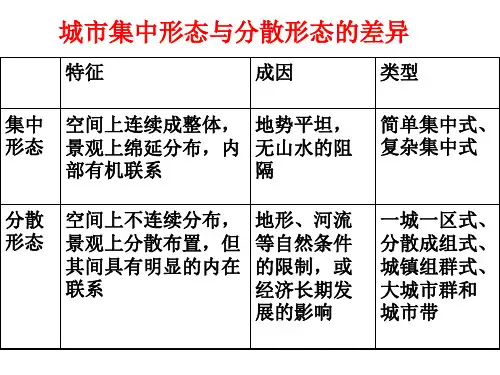

城市形态和类型:城市形态:描述城市的物理形状,如团块状、带状、星状、放射状等。

城市类型:根据城市的主要功能或特点分类,如工业城市、旅游城市、港口城市等。

城市密度和分布模式:城市密度:衡量单位区域内城市数量的多少,可以用城市密度指数来表示。

分布模式:描述城市在空间上的分布规律,如均匀分布、集群分布、随机分布等。

常见的分布模式还包括沿交通线分布(如铁路、公路)、沿河流分布、沿海岸线分布等。

城市间的空间关系和相互作用:距离关系:描述城市之间的直线距离或交通距离。

经济联系:分析城市间在贸易、投资、劳动力流动等方面的经济联系紧密程度。

文化交流:探讨城市间在文化、教育、科技等领域的交流与合作情况。

政治和行政关系:阐述城市在区域政治和行政管理中的地位和角色。

城市化水平和趋势:城市化水平:衡量一个国家或地区城市人口占总人口的比例,反映城市化的发展程度。

城市化趋势:分析城市化进程中的发展方向、速度以及可能面临的问题和挑战。

综上所述,对城市分布特征的描述需要综合考虑多个维度和因素,以全面反映城市的地理、经济、社会和文化特征。

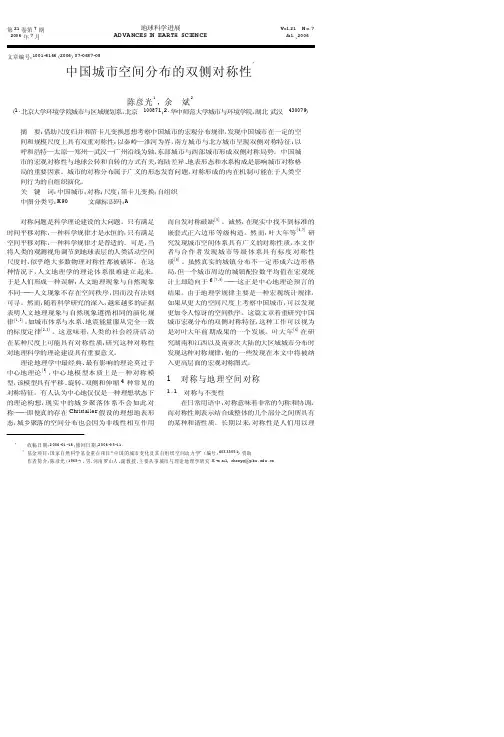

第21卷第7期2006年7月地球科学进展A DVANCE S I N E AR TH S C I ENC EV o l.21 N o.7J u l.,2006文章编号:1001-8166(2006)07-0687-08中国城市空间分布的双侧对称性*陈彦光1,余 斌2(1.北京大学环境学院城市与区域规划系,北京 100871;2.华中师范大学城市与环境学院,湖北武汉 430079)摘 要:借助尺度归并和笛卡儿变换思想考察中国城市的宏观分布规律,发现中国城市在一定的空间和规模尺度上具有双重对称性:以秦岭—淮河为界,南方城市与北方城市呈现双侧对称特征;以呼和浩特—太原—郑州—武汉—广州沿线为轴,东部城市与西部城市形成双侧对称局势。

中国城市的宏观对称性与地球公转和自转的方式有关,海陆差异、地表形态和水系构成是影响城市对称格局的重要因素。

城市的对称分布属于广义的形态发育问题,对称形成的内在机制可能在于人类空间行为的自组织演化。

关 键 词:中国城市;对称;尺度;笛卡儿变换;自组织中图分类号:K90 文献标识码:A 对称问题是科学理论建设的大问题。

只有满足时间平移对称,一种科学规律才是永恒的;只有满足空间平移对称,一种科学规律才是普适的。

可是,当将人类的观测视角调节到地球表层的人类活动空间尺度时,似乎绝大多数物理对称性都被破坏。

在这种情况下,人文地理学的理论体系很难建立起来。

于是人们形成一种误解:人文地理现象与自然现象不同———人文现象不存在空间秩序,因而没有法则可寻。

然而,随着科学研究的深入,越来越多的证据表明人文地理现象与自然现象遵循相同的演化规律[1,2],如城市体系与水系、地震能量服从完全一致的标度定律[2,3]。

这意味着,人类的社会经济活动在某种尺度上可能具有对称性质,研究这种对称性对地理科学的理论建设具有重要意义。

理论地理学中最经典、最有影响的理论莫过于中心地理论[4],中心地模型本质上是一种对称模型,该模型具有平移、旋转、双侧和伸缩4种常见的对称特征。

1.集中块状结构类城市 是我国现代城市中空间结构最为紧凑的⼀种类型。

就形成特征⽽⾔,其多是在平原地形条件下,城市新辟⽤地围绕着原有中⼼,向周围较为紧凑、均衡地不断扩展⽽形成和发展起来的。

但具体到每⼀城市,则其发展基础、背景和历程往往⼜各不相同。

典型城市:沈阳、北京、⽯家庄、⽆锡。

2.连⽚放射状结构类城市 是我国现代城市另⼀种结构较为紧凑的类型。

其形成机理与上述集中块状结构类城市⼤体相同,只是由于受到若⼲⾃然条件(河流、⼭丘、湖泊等)或特定交通(铁路、公路、河道等)的深刻影响,⽽在城市向各个⽅向的扩展上表现出特定的不均等性。

在某种情况下,其与集中块状结构城市可相互转化。

典型城市:盐城、南昌、柳州、合肥。

3.连⽚带状结构类城市 是我国现代城市空间结构发展中较为常见的⼀种类型。

其形成上主要有以下⼏种情形:在河⾕地带受狭长⽤地条件限制,同时往往还迭加有沿河⾕带状分布的交通线(铁路、公路或河道等)的影响;在滨海地带受带状海岸平原地形条件影响;在平原地区受带状交通影响,并往往也具有其它⼀些特定条件影响(如历史因素或规划思想等)。

此外,若从带状发展的⽅向看,则其⼤多数表现为向两侧延伸,也有少数城市只向⼀侧伸延(或退延)。

典型城市:兰州、青岛、深圳和洛阳。

4.带卫星城的⼤城市 是我国紧凑型城市空间结构发展到⼀定程度后,⽽采取的⼀种新的结构布局形式。

其主要是将从中⼼区调整出来或新开⼯建设的⼯业项⽬,在⼤城市外围地区进⾏集中布置,以形成新的⼩型城市发展中⼼,并多具有较明显的疏散城市⼯业和⼈⼝、控制城市连⽚扩⼤的规划⾊彩。

此外,也有部分城市,由于能将卫星城的建设和⽣产⼒合理布局的要求有机结合起来,⽽不强求⼀般性的⼯业疏导,因⽽其效果更为突出(这种情形有时可从⼀城多镇结构类型城市发展⽽来)。

典型城市:上海、南京。

5.⼀城多镇结构类城市 是我国城市空间结构发展中⼜⼀种较为常见的类型。

其形成条件在各类城市中最为宽泛,可见诸于⼯矿城市、⼭区城市以及⼀般江河平原城市等,主要由⼀个主城区和若⼲有特定专业职能的外围城镇组成。

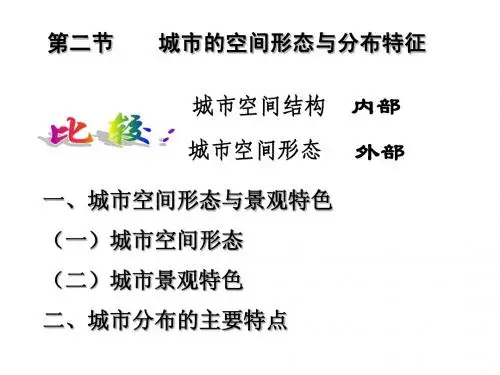

城市空间结构的变化与特征城市空间结构是指城市内不同区域之间的空间分布和组织方式。

随着社会经济快速发展和人口增长,城市空间结构也在不断变化,呈现出许多特征。

首先,城市空间结构的变化受到城市发展模式的影响。

在以工业为主导的城市发展阶段,城市空间结构呈现出工业区和居住区相对分离的特征。

工业区通常位于城市边缘或者远离居住区的地方,以满足工业生产的需要。

而随着城市功能的多元化,城市空间结构逐渐向着多极化、复合化的方向发展。

例如,城市新兴产业区、商业中心区、居住区和休闲娱乐区等区域的形成使得城市空间结构更加复杂。

其次,交通和基础设施的发展也对城市空间结构产生了深远的影响。

交通网络的建设使得城市不同区域之间的联系更加紧密,交通便利度较高的区域往往成为商业中心、金融中心和办公区的聚集地。

例如,火车站、机场附近的地区通常具有较高的商业价值。

此外,城市基础设施的建设也决定了城市空间结构的形成和演变。

城市的道路、水泥森林等设施,都会对城市空间格局产生一定的影响。

第三,人口结构变化对城市空间结构的调整起到了重要的作用。

人口的流动和迁移使得城市的空间结构发生了根本性的变化。

长期以来,刚性需求导致城市人口主要集中在核心区域,而随着城市发展和改革开放的推进,人口向城市的扩散趋势逐渐明显,郊区和远郊区的人口不断增加。

同时,人口结构的变化也带动了相应的城市空间结构调整,例如老龄化人口的增加使得医疗养老服务在城市空间中占据重要的位置。

最后,城市空间结构的变化还与城市规划和土地利用有关。

城市规划的重要性不言而喻,通过对城市空间进行合理规划和管控,可以引导城市空间结构的良性发展。

有效的城市规划可以避免城市空间结构的不均衡和混乱,保持城市的可持续发展。

此外,土地利用政策也会对城市空间结构产生重要影响。

合理的土地利用政策可以调整不同功能区域的空间布局,最大限度地发挥各类用地的效益。

综上所述,城市空间结构的变化与特征受多种因素的影响,包括城市发展模式、交通基础设施、人口结构变化、城市规划和土地利用等。

城市空间发展的地理特征城市是人类文明的产物,随着社会的不断进步与发展,城市规模与数量也在不断增长。

城市空间发展的地理特征涉及到城市的布局、空间结构、功能分异以及城市化进程中的相关问题。

一、城市的布局特征城市的布局特征是指城市在地球表面上的分布特点。

城市布局受到自然条件、人文环境和历史遗存的影响。

一般来说,城市布局呈现出集中、分散、环绕和均衡的不同形式。

集中型布局是指城市在某一特定地理位置上集聚,形成独立的城市核心区。

例如,中国的北京、上海和纽约市等国际大都市都是集中型布局。

这种布局有利于城市的凝聚力和高效运作,但也容易造成城市中心地带的交通拥堵和资源浪费。

分散型布局是指城市在较大范围内分散布局,形成了多个独立的城市中心。

例如,德国的柏林和美国的洛杉矶都是典型的分散型城市布局。

这种布局具有较强的区域均衡性和资源配置优势,但也会增加交通成本和城市管理难度。

环绕型布局是指城市环绕着某一特定地理要素(如山脉、湖泊等)而形成的环形地带。

例如,瑞士的苏黎世和中国的南京都是环绕型城市布局。

这种布局常常带来自然风光和城市景观的优势,但也面临着狭长地带的交通瓶颈和开发利用的限制。

均衡型布局是指城市在一定的地理范围内形成多个相对独立的城市核心,并且相互间存在一定程度的联系与互动。

例如,中国的珠三角地区和美国的旧金山湾区就是典型的均衡型城市布局。

这种布局综合了分散和集中的优势,有利于区域发展和资源整合。

二、城市的空间结构特征城市的空间结构特征是指城市内部各个区域和功能区的空间分布和相互关系。

城市的空间结构受到城市规模、历史演变、基础设施和交通网络的影响。

在空间上,城市的空间结构呈现出明显的“核心-边缘”结构。

城市核心区通常包括市中心、商务区和政府机关等,是城市的经济、政治和文化中心。

核心区周围是城市的边缘区,包括住宅区、工业园区和农村地区等。

此外,城市还会形成一些特定的空间分区,如工业区、商业区、文化教育区和生态保护区等。

中国城市空间结构演化特征和路径——基于290个地级及以上城市的实证袁超君;乔艺波【期刊名称】《地理与地理信息科学》【年(卷),期】2024(40)1【摘要】基于2001—2019年LandScan全球人口地理栅格数据库,采用探索性空间数据分析(ESDA)方法识别城市市域和主城区,综合考虑次中心人口、面积、距主中心的距离以及城市的尺度效应,从市域和主城区两个层面探讨中国290个地级及以上城市的集聚程度与多中心程度的演化特征。

结果表明:2001—2019年中国城市空间结构总体呈现市域、主城区及主城区中心之间三重集聚而市域中心之间分散的演化特征,但不同规模城市呈现出不同的空间结构演化趋势,大部分人口在100万以内的规模较小城市仍处于市域、主城区和主城区中心人口三重集聚阶段,而人口在100万以上的规模较大城市已出现人口空间分布分散化趋势;研究期内中国约2/3城市表现为从较低集聚程度或多中心程度向较高集聚程度和多中心程度演化,尤其是人口规模发生显著跃迁的城市具有强烈的该类型演化倾向;在城市规划和建设实践中,应尊重不同城市人口的空间集聚与分散规律,规模较小城市资源配置应更集中高效,而规模较大城市应考虑多中心化的资源配置模式。

【总页数】9页(P64-72)【作者】袁超君;乔艺波【作者单位】南京大学建筑与城市规划学院;南京大学空间规划研究中心【正文语种】中文【中图分类】TU984.113【相关文献】1.中国城市土地利用效率空间分异特征及优化路径分析--基于287个地级以上城市的实证研究2.经济集聚、空间结构与城市创新——基于233个地级及以上城市数据的实证研究3.中国城市转型升级能力评价体系的构建和测度——基于中国大陆290个地级及以上城市的实证研究4.中国城市创新基础设施的时空特征及影响因素——基于291个地级及以上城市数据的实证分析5.多中心城市空间结构的能耗绩效——基于我国地级及以上城市的实证研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国城市群空间结构分布与演变特征□黄妍妮□高波□魏守华(南京大学经济学院,江苏南京210093)基金项目:国家自然科学基金项目“双重集聚外部性驱动下我国城市群的经济空间结构演变与政策引导”(71473115)引言“十一五”以来,我国就把城市群作为推进城镇化的主体形态,区域发展重心在不断转移调整,过去传统的“东中西部”条状区域发展思路已经改变,以城市群为单位的“块状”区域规划上升为国家战略[1]。

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中明确提出,要以城市群为主体形态,科学规划建设城市群,推动大中小城市和小城镇协调发展。

随着中国城市化的深入发展,优化城市体系结构、促进大中小城市协调发展越来越成为国家城镇化战略的重点,中共“十八大”报告明确提出要“构建科学合理的城市化格局”[2]。

构建科学合理的城市化格局是城市群成为一个有机整体和提高竞争力的重要手段。

那么,在我国城市化进程中,城市群的城市体系结构是否合理,城市群空间结构的演变呈现出什么样的特征和规律,是本文要考察的重点。

关于城市群空间结构的研究,现有文献主要分为三类:一是从形态学的范式研究城市群的空间形态[3];二是从动态的研究角度,即从网络密度、专项功能、综合功能等不同角度测度城市群的功能结构[4];三是利用静态数据进行分析,比如,使用主成分分析法和聚类分析法研究城市群空间格局的变化[5],通过计算帕累托指数[6]、mono 指数[7]、首位度[8]、集聚—碎化指数[9]、城市—区域均匀度[10]、城市—区域经济集聚力[9]等指标研究城市群空间结构发展的趋势,采用空间趋势面方法比较城市群的经济空间宏观形态特征[11]。

前两类方法由于存在对商务流和信息流获取的困难以及研究方法不够成熟的问题,现有文献多采用静态数据进行研究分析。

目前对我国城市群空间结构进行测度的文献不多,并且大多数文献都仅针对某一城市群或特定地区城市群进行分析,缺乏对更大范围的城市群进行测度和更加详尽细致地比较分析。

收稿时间:2014-07-08;修回时间:2014-08-24基金项目:国家自然科学基金项目(41361040);西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(SKQNYB12021)作者简介:潘竟虎(1974—),男,甘肃嘉峪关人,博士,副教授。

主要研究方向为空间经济分析。

E-mail :panjh_nwnu@ 。

快速城市化是中国正经历的最重大事件之一,城市的空间形态演变能够清晰地刻画城市化的推进过程。

城市的空间扩展、功能演替和群组空间的融合,必然引起空间形态的剧烈演变,而城市中不同经济和社会力量的壮大、组合、嬗变,也必将强烈地作用于城市的形态演化过程[1]。

城市空间形态(Urban Morphology )指城市发展变化过程中城市空间在外部形状、紧凑度和破碎性等方面所表现出的特征,是城市在自然环境、历史发展、城市功能结构、空间发展政策以及规划管理等多因素相互作用下的结果[2]。

城市空间形态以其独特的方式记载着城市发展的历史轨迹,成为了城市地理和城市规划学者研究的热点问题。

在国外,城市空间形态的相关研究历经经验主1990—2010年中国主要城市空间形态变化特征潘竟虎,戴维丽(西北师范大学地理与环境科学学院,中国甘肃兰州730070)摘要:构建了SVBI 指数,以多时相、多波段的Landsat TM/ETM+遥感影像为数据源,提取1990—2010年中国62个主要城市的建成区,通过测算各城市的紧凑度、形状指数及分维数,分析城市空间扩展和形态演变趋势。

结果发现,20年间我国主要城市的扩张速度与城市的级别成正比,呈现东部>西部>中部的特征;1990年和2010年两个年份城市空间形状趋于稳定,集中于正方形与矩形之间;城市的空间紧凑度总体提升,分维数呈下降趋势;城市扩张方向往往趋向于少数几个方向,“摊大饼”式的扩张不多见;39个城市用地规模扩展不合理;H 形和星形形态对消除大气污染的效果最好。

城市化推进、交通区位条件变化、城市新空间要素出现和政府调控力度加大是影响62个城市空间形态演变的主要因素。

城市在空间上的不均衡分布体现了明显的地理特征。

有些在低纬度地区分布的城市,也体现了城市分布对地理条件的要求,这些地区的城市虽然在低纬度,但呈现为两种主要区位类型:一种是坐落在海拔较高的高原或山间盆地,虽处于低纬度,但由于小气候的影响,不像一般的热带气候那样的酷热;另一类型则分布在低纬度地带能够接受海洋调节的滨海低地,气候也相对凉爽。

大多数城市的分布,既要求气温适中,又要求有适度的降水。

因此,从大的区域范围来看,干旱半干旱地区的城市密度一般会明显小于湿润半湿润地区。

除气温和降水等地理条件对城市分布有直接影响外,地形条件也是一个与城市分布有密切关系的地理影响因素。

广州陶粒厂广东陶粒厂 编辑:ejdnchh。

中国城市发展的若干趋势与特征中国是世界上最大的发展中国家之一,经济的高速增长推动了城市化的快速发展。

城市已经成为中国社会经济发展的重要引擎,同时也面临着诸多挑战与发展趋势。

本文将探讨中国城市发展的若干趋势与特征。

1.快速城市化的加速中国的快速城市化是目前全球范围内最为显著的城市化过程之一。

持续的经济增长和农村人口向城市的流动导致了城市规模的迅速扩大。

根据统计,到2019年底,中国城市人口已经达到了8.75亿,城镇化率接近60%。

城市化的加速推动了城市基础设施的建设和改善,同时也带来了诸多环境和社会问题。

2.城市间发展不平衡的趋势中国城市发展的不平衡特征在很大程度上受制于区域经济发展的差异。

一线城市和特大城市如北京、上海等地的经济实力和吸引力相对较强,拥有优质资源和机会,从而吸引了大量人才和投资。

而中小城市的发展相对滞后,经济实力不足,面临人口流失和经济困难的问题。

城市间发展的不平衡给经济社会的发展带来了巨大的挑战。

3.城市空间布局的优化为了解决城市间发展不平衡的问题,中国政府提出了优化城市空间布局的战略。

针对一线城市和特大城市的问题,政府实行了一系列的限制措施,如房地产市场调控政策、人才引进政策等,以实现这些城市规模的合理控制。

同时,加大对中小城市的扶持力度,鼓励其发展优势产业,提升城市基础设施建设水平,以实现城市间发展的均衡。

4.智能化和可持续发展的驱动中国城市发展的另一个鲜明特征是智能化和可持续发展的驱动。

中国政府提出了“智慧城市”、“绿色城市”等概念,并制定了相应的政策措施。

智慧城市建设注重信息技术的应用,推动城市管理和服务的智能化提升。

绿色城市建设则关注环境保护和资源的可持续利用,推动城市发展与生态保护的良性循环。

5.人口老龄化和社会问题的挑战随着中国人口结构的变化,人口老龄化成为中国城市发展的重要挑战之一。

老龄化对城市社会保障、医疗卫生、公共服务等方面提出了更高的要求。

如何解决养老金融、医疗服务、社区养老等问题,成为中国城市发展的重要议题。

城市空间分布特点答题模板

空间分布特点的描述(6 个):

①方向多少:(如中国城市分布)东部沿海多、中西部内陆少

②最多最少:长江三角洲、珠江三角洲最多;青藏高原最少

③稀疏密集:东部地区密集、中西部地区稀疏

④分布是否均匀:分布不均匀

⑤分布在……地形:主要分布在平原、盆地

⑥沿....分布(河流、海岸、交通线、山脉、边境等):沿河流、海岸线分布

【典例分析】

【2019年全国3卷第36题】阅读图文材料,完成下列要求。

(24分)

德国鲁尔区曾是以煤炭、钢铁产业为主的传统工业区,经过综合整治,经济由衰落走向繁荣,环境污染严重的局面得到根本改善。

目前,该区有500多万人口,50多座城市,老龄人口比重高居德国之首。

该区医疗保健业发达,拥有100多家医院、近万名医生及数以千计的保健站、药店等。

波鸿市人口近40万,是重要的生物制药基地,多所大学的医学研究处于世界领先水平。

2009年,鲁尔区医疗保健中心落户波鸿市,并新建保健园。

图甲示意鲁尔区的城市建成区和波鸿市的位置,图乙示意鲁尔大学、生物制药科学园和保健园在波鸿市的位置。

概括鲁尔区城市的等级规模和空间分布特征。

(6分)

【解析】结合文字材料“该区有500多万人口,50多座城市”且“波鸿市人口近40万”说明该区城市数量多,规模小,以中小城市为主。

结合图甲可以看出该区的城市建成区连片且分布集中,由此可得出鲁尔区城市空间分布特征。

【答案】(数量多,规模小)以中小城市为主;城市密集(建成区连片,城市间

距离近)。

都市圈空间组织特征都市圈是指以一座主干城市为核心,周边多个城市相互联系的城市群体,其城市发展随着经济全球化的加速趋势而逐渐壮大。

都市圈是我国城市化中的一个重要趋势之一,其组织特征主要表现在以下几个方面。

一、集聚化特征在都市圈空间结构中,各个城市之间的空间距离在不断减小,城市之间的相互作用不断加强,趋于相互融合。

同时,随着人口和产业向城市聚集,城市的辐射空间进一步扩大,使得城市群内的城市产业和人口更加集中,城市之间的联系和互动也更加紧密。

二、分散化特征都市圈的空间结构不仅表现出集聚化特征,也表现出了分散化特征。

城市群内的城市并不会完全沿着核心城市射线式的发展,而是同时向外发展,形成一定的空间分散特征。

因此,在都市圈内,不同城市之间的联系也是非常复杂和多样化的。

三、多中心特征都市圈的发展往往是以主要城市为核心,周边城市形成簇群的结构。

在这种结构下,主要城市的地位难以动摇,但其周边城市也可以发挥很大的作用。

因此,都市圈空间结构中常常存在多个城市发挥着类似主要城市的作用,形成了多中心的特征。

四、区域协同特征都市圈空间结构中城市之间的互动和联系具有强烈的区域协同特征。

各个城市之间不仅会相互影响,而且还会给整个区域带来巨大的影响。

因此,都市圈内各城市之间要加强协调和合作,形成一种区域协同的态势。

综上所述,都市圈空间组织特征主要表现在集聚化、分散化、多中心和区域协同四个方面。

针对这些特征,应采取一系列措施,如加强城市之间的联系和互动、改善城市之间的交通设施、实施跨城市合作和区域协调等,推动都市圈快速发展,从而实现地区经济和城市化的可持续发展。

第21卷第7期2006年7月地球科学进展A DVANCE S I N E AR TH S C I ENC EV o l.21 N o.7J u l.,2006文章编号:1001-8166(2006)07-0687-08中国城市空间分布的双侧对称性*陈彦光1,余 斌2(1.北京大学环境学院城市与区域规划系,北京 100871;2.华中师范大学城市与环境学院,湖北武汉 430079)摘 要:借助尺度归并和笛卡儿变换思想考察中国城市的宏观分布规律,发现中国城市在一定的空间和规模尺度上具有双重对称性:以秦岭—淮河为界,南方城市与北方城市呈现双侧对称特征;以呼和浩特—太原—郑州—武汉—广州沿线为轴,东部城市与西部城市形成双侧对称局势。

中国城市的宏观对称性与地球公转和自转的方式有关,海陆差异、地表形态和水系构成是影响城市对称格局的重要因素。

城市的对称分布属于广义的形态发育问题,对称形成的内在机制可能在于人类空间行为的自组织演化。

关 键 词:中国城市;对称;尺度;笛卡儿变换;自组织中图分类号:K90 文献标识码:A 对称问题是科学理论建设的大问题。

只有满足时间平移对称,一种科学规律才是永恒的;只有满足空间平移对称,一种科学规律才是普适的。

可是,当将人类的观测视角调节到地球表层的人类活动空间尺度时,似乎绝大多数物理对称性都被破坏。

在这种情况下,人文地理学的理论体系很难建立起来。

于是人们形成一种误解:人文地理现象与自然现象不同———人文现象不存在空间秩序,因而没有法则可寻。

然而,随着科学研究的深入,越来越多的证据表明人文地理现象与自然现象遵循相同的演化规律[1,2],如城市体系与水系、地震能量服从完全一致的标度定律[2,3]。

这意味着,人类的社会经济活动在某种尺度上可能具有对称性质,研究这种对称性对地理科学的理论建设具有重要意义。

理论地理学中最经典、最有影响的理论莫过于中心地理论[4],中心地模型本质上是一种对称模型,该模型具有平移、旋转、双侧和伸缩4种常见的对称特征。

一、中国城镇体系的空间分布特征如前所述,长期以来我国城镇分布由于历史、地理和社会经济发展多种因素的影响,其空间分布形态一直呈现自东而西,由密到疏的扩散发展特征。

建国后国家尽管加强了中、西部地带城镇的建设,但其分布的地域差异仍然具有如下特征:(一)城镇分布东密西疏从我国目前城镇网密度看,城镇体系内城镇密集东部的格局基本没有改变,表现为东密西疏的空间分布总特征。

据1985年统计资料,我国现有城镇7928座,平均每万平方公里有8.26座城镇。

由于我国正处于城镇经济大发展时期,城镇网密度的分布既继承了历史上城镇分布的基础,又受到了国家生产力布局自东而西推移的影响,表现为代表历史遗存主流的城镇网密度密集于东南的格局基本未变;同时作为新城市(镇)迅速崛起的“三线”建设地区,其城镇网密度正在发生根本的改变这两大特征。

1.城市网密度从1985年全国城市网密度看(表8-1),台湾省是我国城市分布最密集省区,每万平方公里有5个城市;上海、江苏、山东、安徽、河南、辽宁、浙江等省、市,是我国城市分布次密集地区,城市网密度为每万平方公里1个城市以上;湖南、天津、广东(包括港、澳地区)、福建、湖北、江西、吉林、山西、河北、宁夏、北京等11省、市、区城市网密度居中,达每万平方公里0.5个城市以上;广西、陕西、贵州、黑龙江、四川、甘肃、云南、内蒙古等8省、区城市网密度较低,在每万平方公里0.1~0.5座城市之间;而新疆、青海、西藏三省区城市网密度最疏,每万平方公里还不到0.1座城市。

采用中位数法将各省区城市网密度分为四级并绘成“中国城市网密度示意图(1985年)”,可以明显地看出我国城镇体系的城市网分布表现为西疏东密,城市网密度从东向西逐渐递减(除河北、北京地区为低谷外)的规律(图8-1)。

2.镇网密度从全国镇网密度看,就省区而言,也存在着较大的地域差异(表8-1)。

位居东部沿海地带的上海、浙江、山东三省、市,是我国镇网密度最高的省区,每万平方公里镇数均在40以上;其次是中部地带的山西、湖北、湖南等省区,镇网密度也达到了每万平方公里20个镇以上;再次是辽宁、江苏、广东(包括港、澳地区)、台湾、福建等沿海省区和陕西、贵州、云南、四川、江西、吉林、广西等中部地带省区(它们多为“三线”重点建设地区),镇网密度在每万平方公里10—20个镇之间;其它省区镇网密度最低,一般均在每万平方公里10个镇以下。

从局部地域看,这种差异更大。

如经济发展水平较高的江苏省,苏南地区的苏州市域,平均每24.5平方公里就有一个镇;而苏北地区平均69.8平方公里才有一个镇。

在经济发展水平较低的山区或边远地区,镇分布更疏,如在东北大兴安岭地区,每1800平方公里才有一个镇,内蒙古的乌拉特草原22000多平方公里仅有一座海流图镇。

3.城镇网密度然而,值得引起注意的是,建国36年来,由于国家生产力布局的向西转移,旧中国遗留下来的区域经济发展偏集东部的不平衡状况有所改变;尤其60年代中期开始的“三线”建设,在地域广大的西部地带的川、黔、滇、陕等省区和中部地带的“三西地区”(豫西、鄂西、湘西)的广大内地地区,相应建成我国的后方工业基地。

据资料统计,共建成29000多个全民所有制企业,形成了一定的生产能力,并建设了一批城市和镇,从而提高了这一地域城镇网密度,表现出我国城镇体系地域空间分布结构日益均衡的巨大潜力所在。

如从全国城镇网密度(表8-1)看,全国平均每1210.6平方公里有一个城镇,而东部地带每438.6平方公里拥有一个城镇,中部和西部则分别为1049.3平方公里和2531.6平方公里拥有一个城镇,总体上仍然表现为东密西疏的城镇网分布规律。

而从各省区城镇网密度图看(图8-2),我国“三线”建设的重点地区,如黔、滇、陕、豫、鄂、湘及川等省区,城镇网密度与城市网密度有了明显的变化,尤以湘、鄂、黔、滇四省区最为突出,整个“三线”地区的城镇网密度几乎可与东南沿海及长江下游各省区城镇网密度相伯仲。

全国城镇网密度表现为环渤海湾最密,东部、东南沿海、陕、鄂、湘次之,豫、皖、赣、桂、川、黑再次,西部地带最疏的特征。

(二)城市偏集中纬地带城市空间分布测度的另一形式是经纬网内分布状况。

我国疆域辽阔,所囊括的经纬度跨度较大(自南而北跨纬度49度多,从东到西跨经度60多度)。

从我国城镇体系的地域分布看,城市主要集中于北纬20—40度及东经105—125度的地区。

从城市的经向分布看(图8-3),我国城市以东经110—125度内最为集中,几乎占城市总数的70%左右,其间分布了全国70%的特大城市、90%的大城市、80%的中等城市和将近一半的小城市;东经100—110度次之,约占城市总数的20%,其中分布了全国30%的特大城市,以及少数大、中城市和较多的小城市;而东经100度以西的广大地区,城市数量很少,仅占全国城市总数的6.4%,城市分布寥若晨星(表8-2)。

若以我国城市集中分布的北纬35度纬线为基准,我国城市经向分布的线密度为东经110—125度间,东西垂直距离约每5.9公里就有一个城市,东经100—110度间,东西垂直距离约每13.2公里一个城市,东经75—100度间,东西垂直距离约103.5公里才有一个城市,分别是东经110—125度间的2.2倍和17.5倍。

根据我国城市体系的经向、纬向分布特征,求得我国城市体系空间分布重心座标为东经116.06度,北纬33.43度,大约位于安徽省涡阳县城附近地区。

明显向东南偏离我国国土的几何中心(约东经103度,北纬37度,即兰州市东北方向约20公里处),表现为我国城市体系地域空间分布偏集东南沿海的基本倾向二、曲阜产生与发展的区位因素曲阜位处中国经济的区域中心,辐射国内经济最大市场的前沿和腹地。

◆位于山东省西南部,地处京沪经济带和新亚欧大陆桥的交汇点上,位列山东省综合实力30强。

◆位于山东省重点发展的三大区域经济中心之一的济宁中心。

◆是山东省重点规划建设的三大都市圈之一济宁都市圈的核心。

◆鲁西南最具发展优势的地区,连接华东与华北、沿海与内陆的重要通道。

◆周边地区拥有国内最广阔的市场。

以曲阜为半径的500公里范围内包括了京津环渤海经济圈、山东半岛经济区、长三角经济区等中国经济最有潜力的区域。

◆所在的山东及毗邻的江苏、河南、安徽等省为中国华东地区经济强省和人口大省。

◆曲阜地处中国华北、华东两大最具活力经济区域的中心,是东西经济交流的桥梁,南连长江三角洲,北接京津塘经济区,与深受儒家文化思想影响的日韩等国一衣带水。

曲阜具有内陆和沿海城市的双重优势。

◆位于山东省西南部,地处京沪经济带和新亚欧大陆桥的交汇点上,位列山东省综合实力30强。

◆是山东省“一体两翼”发展战略之南翼—鲁南经济带的中心城市,国家宏大文化建设工程——中华文化标志城所在地。

◆是山东省重点规划建设的三大都市圈之一济宁都市圈的核心。

◆鲁西南最具发展优势的地区,连接华东与华北、沿海与内陆的重要通道。

曲阜周边地区拥有国内最广阔的市场。

以曲阜为半径的500公里范围内包括了京津环渤海经济圈、山东半岛经济区、长三角经济区等中国经济最有潜力的区域。

曲阜所在的山东及毗邻的江苏、河南、安徽等省为中国华东地区经济强省和人口大省。

曲阜具有内陆和沿海城市的双重优势,京沪高铁的建设将给曲阜带来一个空前的机遇。

公路:中国南北大动脉104国道、京福(北京—福州)高速公路,和东西大动脉327国道、日菏(日照—菏泽)高速公路在曲阜境内纵横交叉,连接成网。

铁路:中国经济大动脉京沪(北京—上海)铁路通过曲阜;兖石(兖州—日照)铁路通过曲阜,向西与陇海线相连,直达中国西部、中亚、西亚与欧洲。

高速铁路:我国第一条高速铁路京沪高铁在境内穿过并设中心站,预计2008开工建设。

高速铁路建成通车后,从曲阜乘高速列车2小时可达北京,2.5小时可达上海。

航空:曲阜到济南遥墙国际机场1.5小时,到建设中的济宁机场1小时,到徐州观音机场1.5小时。

港口:曲阜距日照港240公里,距青岛港420公里,距京杭大运河重要河港济宁港40公里。

总体经济状况:近年来,曲阜市坚持“全党抓经济、重点抓工业、突出抓招商”的工作思路,大力实施“工业兴市、项目立市”战略,以提升传统产业、壮大优势产业、培植新兴产业为目标,着力发展旅游经济、园区经济和外向型经济,深化企业改革,加大招商引资力度,改革开放和现代化建设迈出了新的步伐。

国民经济快速增长,经济结构趋于优化。

以“奋斗三五年跨入全国百强县”为目标,立足于打基础、增后劲、上水平,千方百计扩大投资、优化结构,国民经济保持了良好发展态势。

2003年全市国内生产总值突破百亿元大关,达到100.09亿元,经济综合实力跨入全省30强。

一、二、三产业比重调整为9.3:47.2:43.5;地方财政收入达到3.75亿元,全社会固定资产投资完成25.4亿元。

工业经济运行良好,增量拉动日益增强。

2003年,全市限额以上工业实现销售收入25.89亿元,利税3.52亿元,利润1.39亿元。

日产2500吨旋窑水泥熟料、新型刹车片、变频调速器等一批项目竣工投产,成为新的经济增长点。

生物芯片、星村煤矿、5万纱绽纺织扩能等一批项目进展顺利。

锦绣纺织、金皇活塞、天博汽配、华能电气等一批企业发展迅速,成为推动工业经济增长的重要力量。

民营经济迅速增长,规模企业显著增加。

坚持量的扩大和质的提高并重,民营经济规模、档次有了新的提高。

2003年实现营业收入68.07亿元,入库税金2.31亿元,民营经济户数达到14702户,从业人员达到75276人。

市造纸厂、圣旺集团、天幕集团、远大工程等骨干企业发展势头良好,鲁抗淀粉糖、铸造材料等一批企业发展壮大。

招商引资成效显著,园区经济亮点凸现。

2003年共签订招商引资项目192个,其中投资过亿元的项目10个,完成合同引资83亿元,实际到位资金11.3亿元,外向型经济实现新突破,全市完成出口创汇2030万美元,合同利用外资4048万美元,实际利用外资1797万美元,超额完成了济宁市下达的任务目标。

济宁海关曲阜办事处和监管场站投入运营,对外开放力度进一步加大。

按照拓展两翼、整体推进的思路,规划启动曲阜工业园,加快建设经济开发区,拉开了曲阜工业化、城市化快速推进的框架。

开发区一期规模全面实施,二期规划已经启动,全年实现技工贸总收入15.3亿元,利税1.5亿元,入库税金1亿元。

经济空间分布曲阜市区域经济发展现状布局特点展现出的是圈层式结构,市区为区域经济增长的极核,经济总量最大,发展水平最高。

外围7个乡镇经济发展水平次之,对中心城市的依存度高。

边缘3个乡镇则主要以农业经济为主。

这种布局特点体现了中心城市对周围区域的辐射带动。