(完整版)咏物诗鉴赏

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:49

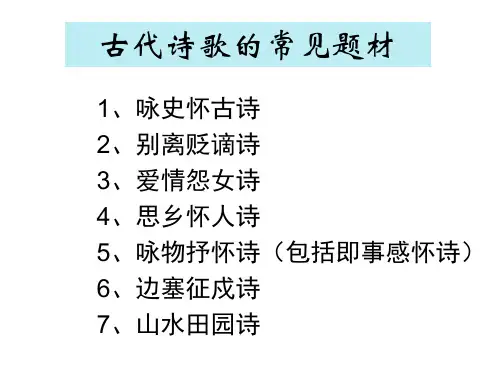

咏物诗的鉴赏(共5篇)第一篇:咏物诗的鉴赏咏物诗的鉴赏一、定义咏物诗是一种以客观世界中的具体事物为描写对象的诗体,它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

....二、特点内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

思想上往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

描其形,求形似;融入理,求神似。

形神兼备,不即不离。

三、主要表现手法咏物诗托物言志,在整体构思上经常用到拟人、比喻、双关、借代等修辞手法。

如于谦《石灰吟》:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

”这是一首比较浅易直白的托物言志的咏物诗,其中“清白”二字,不只是对所咏之物外形特点的吟咏,也是对其神韵、品格的高度概括。

这首诗的价值就在于处处以石灰自喻,表达自己为国尽忠,不怕牺牲的心愿和坚守高洁情操的决心。

咏石灰就是在歌咏自己光明磊落的襟怀和崇高清白的人格。

具体描写上,咏物诗通常运用侧面烘托的手法。

如陆龟蒙《白莲》:“素花多蒙别艳欺,此花端合在瑶池。

无情有恨何人见?月晓风清欲堕时。

”就是用“月晓风清”的背景,写出白莲独特的气质、神韵来。

托物言志:就是诗人把自己的某种理想、人格或感情融于某种具体事物,就是物与志的结合。

所借之物既是作者的理想、旨趣、节操的化身,更是作品主旨和形象的载体。

如虞世南《蝉》“垂绥饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是籍秋风。

”(1)诵读解意。

(2)形象特点:一只在高树上饮着清露、自在鸣叫的夏蝉。

(3)思想内容:只要品性高洁,声名自然远扬,无须任何外在凭借。

(4)手法:托物言志四、咏物诗的鉴赏要点1、首先,既然是咏物诗,当然要写出所咏之物的形态、色泽、特征,追求贴切逼真,但如果仅仅是客观的描摹,满足于形似,那还不是一首好的咏物诗。

一个出色的咏物诗人,就应该像高明的摄影师那样,他的镜头要深入到对象的灵魂,摄出事物的神韵、品格,也就是,不但要形似,而且还要神似。

咏物诗汇总《赋得临池柳》原文岸曲丝阴聚,波移带影疏。

还将眉里翠,来就镜中舒。

《赋得临池柳》译文岸边柳丝相聚成阴,疏影随波移动。

还似美人画眉时候,来将翠色镜中相映。

《咏蝉》原文垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

《咏蝉》译文蝉伏下头,饮着清洁的露水,鸣声不停地从树叶疏落的梧桐上传出。

身居高处,鸣声自然传得很远,并不是凭借秋风啊。

《咏萤火示情人》原文窗里怜灯暗,阶前畏月明。

不辞逢露湿,只为重宵行。

《咏萤火示情人》译文喜欢窗户内暗淡的烛火,害怕台阶前明亮的月光。

不怕露水沾湿自己,只为在夜间飞舞那么有意义。

《沉醉东风赠妓朱帘秀》原文锦织江边翠竹,绒穿海上明珠。

月淡时,风清处,都隔断落红尘土。

一片闲情任卷舒,挂尽朝云暮雨。

《沉醉东风赠妓朱帘秀》鉴赏切合姓名咏物志感,是曲赠人之作的常法。

《雪梅》原文梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

《雪梅》翻译和雪花都认为各自占尽了春色,谁也不肯服输。

难坏了诗人,难写评判文章。

《蚕》原文春蚕运巧起经纶,底事周防反杀身。

鼎镬如归缘报主,羞他肥禄避危人。

《蚕》作者简介卢梅坡,(生卒事迹均不详),宋朝文人,《全宋词》录其《鹊桥仙》(三月廿一)等4首。

《芙蓉》原文云袂飘摇翠佩环,仙姿绰约紫霞冠。

虽然谪在西风里,合作人间小牡丹。

《芙蓉》作者简介卢梅坡,(生卒事迹均不详),宋朝文人,《全宋词》录其《鹊桥仙》(三月廿一)等4首。

《落梅》原文自负孤高伴岁寒,玉堂茆舍一般看。

顽风摧剥君知否,铁笛一声人倚栏。

《落梅》作者简介卢梅坡,(生卒事迹均不详),宋朝文人,《全宋词》录其《鹊桥仙》(三月廿一)等4首。

《梅花疏枝横玉瘦》原文疏枝横玉瘦,小萼点珠光。

一朵忽先变,百花皆后香。

欲传春信息,不怕雪埋藏。

玉笛休三弄,东君正主张。

《梅花疏枝横玉瘦》注释①三弄:指笛曲名梅花三弄。

古有笛曲谢梅花之说。

②东君:司春之神。

《梅花数萼初含雪》原文数萼初含雪,孤标画本难。

香中别有韵,清极不知寒。

【导语】咏物诗是托物⾔志的诗歌,通过事物的咏叹体现⼈⽂思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的⾃况,与诗⼈的⾃我形象完全融合在⼀起,作者在描摹事物中寄托了⼀定的感情。

在诗中作者或流露出⾃⼰的⼈⽣态度,或寄寓美好的愿望,或包涵⽣活的哲理,或表现作者的⽣活情趣。

以下是为⼤家整理的关于古代经典咏物诗,给⼤家作为参考,欢迎阅读!1.古代经典咏物诗精选 《将进酒》 朝代:唐代 作者:李⽩ 君不见,黄河之⽔天上来,奔流到海不复回。

君不见,⾼堂明镜悲⽩发,朝如青丝暮成雪。

⼈⽣得意须尽欢,莫使⾦樽空对⽉。

天⽣我材必有⽤,千⾦散尽还复来。

烹⽺宰⽜且为乐,会须⼀饮三百杯。

岑夫⼦,丹丘⽣,将进酒,杯莫停。

与君歌⼀曲,请君为我倾⽿听。

(倾⽿听⼀作:侧⽿听) 钟⿎馔⽟不⾜贵,但愿长醉不复醒。

(不⾜贵⼀作:何⾜贵;不复醒⼀作:不愿醒/不⽤醒) 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

(古来⼀作:⾃古;惟通:唯) 陈王昔时宴平乐,⽃酒⼗千恣欢谑。

主⼈何为⾔少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千⾦裘,呼⼉将出换美酒,与尔同销万古愁。

鉴赏 作者:佚名 将进酒,唐代以前乐府歌曲的⼀个题⽬,内容⼤多咏唱饮酒放歌之事。

在这⾸⾥,李⽩“借题发挥”借酒浇愁,抒发⾃⼰的愤激情绪。

这⾸诗⾮常形象的表现了李⽩桀骜不驯的性格:⼀⽅⾯对⾃⼰充满⾃信,孤⾼⾃傲;⼀⽅⾯在政治前途出现波折后,⼜流露出纵情享乐之情。

全诗⽓势豪迈,感情奔放,语⾔流畅,具有很强的感染⼒。

李⽩咏酒的诗篇极能表现他的个性,这类诗固然属长安放还以后所作,思想内容更为深沉,艺术表现更为成熟。

《将进酒》即其代表作。

《将进酒》原是汉乐府短箫铙歌的曲调,题⽬意绎即“劝酒歌”,故古词有“将进酒,乘⼤⽩”云。

作者这⾸“填之以申⼰意”(萧⼠赟《分类补注李太⽩诗》)的名篇,约作于天宝⼗⼀载(752),他当时与友⼈岑勋在嵩⼭另⼀好友元丹丘的颍阳⼭居为客,三⼈尝登⾼饮宴(《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待以诗见招》:“不以千⾥遥,命驾来相招。

唐诗三百首中咏物诗一、原文:《咏柳》碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

二、衍生注释:“碧玉”在这里是用来形容柳树像一位经过精心打扮的亭亭玉立的美女。

“丝绦”指的是柳树细长而柔软的枝条,就像绿色的丝带一样。

三、赏析:主题上,这首诗主要是对柳树细致的描绘。

情感方面,诗人表达出对柳树以及春天勃勃生机的喜爱之情。

表现手法十分巧妙,首句“碧玉妆成一树高”,把柳树当成一位精心打扮过的美女,运用了拟人的手法,给柳树赋予了生命和人的形象。

“万条垂下绿丝绦”则进一步描写出柳树枝条茂密鲜嫩的样子。

“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,诗人展开丰富的联想,在疑问中巧妙回答,把二月春风比作剪刀,极其形象地写出了春风催生柳叶的动态美感。

这种比喻新奇又贴切,体现了诗人丰富的想象力和高超的文学艺术创造力。

四、作者介绍:这首诗的作者是贺知章。

贺知章是唐代著名的诗人、书法家,他为人旷达不羁,晚年更加放诞,自号“四明狂客”。

他的诗歌风格清新通俗,既有着对自然景观的细致描写,又有着率真情感的自然流露。

五、运用片段:例子一:在春天的时候,和朋友们一起去郊游,看到河边一排排柳树随风飘舞,特别像古时候的美女翩翩起舞。

这时候你就可以说:“你们看那柳树,真是‘碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦’啊,就好像一群温婉的女子在展示着自己的身姿呢。

”例子二:在公园里陪着小朋友玩耍,小朋友看到柳树细嫩的叶子,好奇地问这叶子咋长得这么好看。

你就可以跟他说:“这呀,就像唐朝诗人贺知章说的‘不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀’,是春风这个神奇的小剪刀把它们修剪得这么好看呢。

”例子三:学校组织画画比赛,主题是春天之美。

有个同学画了一幅柳树成荫的画,画面中柳树垂下的枝条嫩绿嫩绿的。

这时候你可以点评说:“这幅画完美诠释了‘碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦’的美妙意境呢,柳树画得可逼真了。

”。

咏物诗大全_咏物诗鉴赏_古诗大全咏物诗是托物言志或借物抒情的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。

在咏物诗中作者或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望。

《严郑公宅同咏竹》作者为唐朝文学家杜甫。

其全文如下:绿竹半含箨,新梢才出墙。

色侵书帙晚,阴过酒樽凉。

雨洗涓涓净,风吹细细香。

但令无剪伐,会见拂云长。

【翻译】嫩绿的新竹有一半还包着笋壳,新长出的竹梢才高出墙头。

嫩绿的颜色映侵著书套,久久不退;当竹影移过,酒也顿是变的清凉。

新雨过后,竹子更加美好洁净;微风吹来,可以闻到淡淡的清香。

只要不被摧残,新竹一定可以长到高矗云霄。

《咏鹅》作者为唐朝文学家骆宾王。

其全文古诗如下:鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

【翻译】“鹅!鹅!鹅!”面向蓝天,一群鹅儿伸着弯曲的脖子在歌唱。

雪白的羽毛漂浮在碧绿的水面上,红色的脚掌划着清波,就像船浆一样。

《咏柳》作者是唐代文学家贺知章。

其全文古诗如下:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

【翻译】高高的柳树长满了翠绿的新叶,轻柔的柳枝垂下来,就像万条轻轻飘动的绿色丝带。

这细细的嫩叶是谁的巧手裁剪出来的呢?原来是那二月里温暖的春风,它就像一把灵巧的剪刀!《竹石》作者是清代文学家郑板桥。

其古诗全文如下:咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚韧,任尔东西南北风。

【翻译】紧紧咬定青山不放松,原本深深扎根石缝中。

千磨万击身骨仍坚劲,任凭你刮东西南北风。

《咏柳》作者是宋代文学家曾巩。

其古诗全文如下:乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。

解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。

【翻译】当春天刚到来的时候,零乱的柳条还没来得及转变为浅淡的青黄色,它就倚仗着东风吹拂而飘忽摇摆/a/24392htm,气势更加猖狂。

那些柳条只会使柳絮飞上半天,企图遮蔽日月的光辉,却不知秋季来临,天地间还将有一场又一场的严寒霜冻,到那时它就要枯萎凋零了。

高中古诗鉴赏分类赏析指导(一):咏物诗咏物诗,是诗人不直接表露自己的思想、感情,而是采用象征、比喻等手法,把自己的某种理想和人格融于某种具体事物的一类诗歌。

【一】特征感知首先,咏物诗要能逼真地写出所咏之物的特征,并能深入其里,摄出事物的神韵、品格来,即要做到“神似”。

画菊南宋郑思肖花开不并百花从,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

其次,在欣赏咏物诗时,要注意作者在描摹的事物中所寄托的感情。

石灰吟于谦千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留青白在人间。

再者,要注意分析咏物诗的写作技巧。

手法的不同,往往能反映出所咏之物与诗人自我形象融合的深浅程度。

菊花黄巢待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

【二】知识储备1、咏物诗主要有两类:一类是以物喻人、形神兼似的咏物诗,如《画菊》《石灰吟》等;另一类是描摹形象、只求形似的咏物诗,如骆宾王的《咏鹅》、贺知章的《咏柳》等。

2、咏物诗典型表现手法:以物喻人,托物言志;修辞手法:拟人、比喻、双关等。

3、从《离骚》开始赋予美木香草以人的高洁品质,经后世传承发扬,已成为中华民族特有的文化情结,用所咏物的特征表达高洁情操或积极的理想追求的主旨。

【牛刀小试】1、阅读下面这首词,然后回答问题。

醉落魄·咏鹰[清]陈维崧寒山几堵①,风低削碎中原路②。

秋空一碧无今古。

醉袒貂裘,略记寻呼处。

男儿身手和谁赌?老来猛气还轩举③。

人间多少闲狐兔。

月黑沙黄,此际偏思汝。

【注】①堵:座。

②削碎中原路:形容鹰掠地飞过。

③轩举:意气飞扬。

翻译:几座山峦险峻肃杀,在广阔平原上秋风迅猛急速地掠过大地。

天空澄清静谧古今不变。

醉酣敞开貂裘,约略记得当年打猎时呼鹰逐兽的事情。

男儿的空有一身武功绝技来和谁一争高下呢?年老了仍然意气飞扬,因为人间还有多少狐兔啊!月黑天的时候,正是鹰出猎的时机,在这样的时刻,我特别想你!(1)这首词的上片主要是用什么表现手法来写鹰的?请作简要分析。

咏物诗古代诗词鉴赏咏物诗古代诗词鉴赏咏物诗是托物言志的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。

咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。

下面是小编收集整理的咏物诗古代诗词鉴赏,希望对大家有帮助!咏物诗古代诗词鉴赏咏物诗——托物言志,咏物“不即不离”,状物“似与不似”——由形写神,物我一境——所写似物非物,意在写人——写时曲尽“物”之妙处而寄情其中。

思路:物——情物——理。

——要抓住诗歌中所表现的“物”的主要特征(某一与诗人情感相吻合的特征)——揣摩诗中的比喻意和象征意。

①托物言志——表达诗人志向情感。

②借物喻人——赞美或批判社会上某类人。

③借物喻理——劝世道德箴言(物之特征具多面性,诗人写时“只取一瓢饮”;诗人性格、经历各异,故同咏一物,诗歌主题可能有差异。

但因文化积淀,不同诗人对同一“物”的吟咏,所抒之情感也可能相同,注意诗歌具体的意境)如王勃《咏风》“肃肃凉景生,加我林壑清。

驱烟寻涧户,卷雾出山楹。

来去固无迹,动息如有情。

日落山水静,为君起松声。

”——借“风”而起兴,结句表达自己要成就一番事业要在诗坛上引领风骚的志向。

【物象象征意义举例】松——傲霜斗雪,刚毅坚强,不畏艰难,高洁,正直、坚贞,不谄媚权贵。

具有高风亮节。

梅——坚强,,高洁、超逸、傲岸,不怕打击挫折、敢为天下先。

也有以梅自喻,写备受摧残的不幸遭遇和不愿同流合污的高尚情操。

(陆游《咏梅》:“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”)或表自己不愿同流合污的品质(元人王冕《墨梅》:“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”)。

竹——虚心劲节,不随流俗、不畏风霜、刚直不阿、宁折不弯、孤高刚劲。

菊——卓尔不群,坚强、坚贞、高洁、宁死不变节(如宋人郑思肖《寒菊》的“宁可枝头抱香死,何曾吹落百花中”)或隐者形象。

兰花———朴实与纯真,不事雕琢,有卓尔不群、宁静之美。

具有美女似的纯洁,君子似的风范,勇士似的气概。

咏物诗的鉴赏古人很喜欢吟咏自然界中的万物,大至山川河岳,小至花鸟虫鱼,都可以成为诗人描摹歌咏的对象。

诗人们在细致描摹的同时,寄托自己的感情,这就产生了咏物类诗歌。

一、咏物诗的一般特点请看几首大家熟悉的诗歌:青松(陈毅)要知松高洁,待到雪化时。

梅花(王安石)墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

石灰吟(于谦)千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

通过这几首诗歌,不难发现,咏物诗一般都以一种以客观世界中的具体事物为描写对象的诗体,它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

主要特点:第一,常以所咏之物为题,或者可以从题目看出所咏之物。

咏青松,题目即为《青松》;咏梅花,题为《梅花》;咏石灰,题为《石灰吟》……第二,抓住物某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹。

如,写青松的“挺”“直”,这是形态描写;写梅花像雪一样洁白,这是色泽描写;写“大雪压”“凌寒”“出深山”“烈火焚烧”,这些都是外部环境描写。

阅读其他咏物诗,会发现,基本上每一首咏物诗都有这一特点。

第三,由物到人,由实到虚,写出精神品格,寄托作者的情志。

从以上三首诗歌,我们可以读出青松的“坚贞不屈、傲岸高洁”、梅花的“不畏严寒、清雅高洁”、石灰“不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心,光明磊落的襟怀”,当然,物的品质实际上也是作者的品质体现,是作者的人格写照。

二、作者借所咏之物所寄托的常见情感一首好的咏物诗,不仅以其生动的形象和强烈的美感吸引读者,而且有意无意地、或深或浅地透过所咏之物,或流露作者的人生态度,或寄寓美好的理想,或隐含生活的道理。

那么,通过所咏之物所寄托的情志,通常有哪些呢?首先是抒写怀才不遇、壮志难酬的感受。

这是古代很多文人的通病,他们往往恃才傲物、随心所欲、率性而为,因而在统治者看来是格格不入的,是不能受到重用的。

于是,感叹生不逢时,英雄吴用武之地便成了文人屡见不鲜的作品主题。

屈原、宋玉、李白、李贺、李商隐……名单可以开出一长串。

咏物诗集锦导读:本文是关于咏物诗集锦,希望能帮助到您!咏物诗——《踏莎行》《踏莎行》原文雪似梅花,梅花似雪。

似和不似都奇绝。

恼人风味阿谁知?请君问取南楼月。

记得去年,探梅时节。

老来旧事无人说。

为谁醉倒为谁醒?到今犹恨轻离别。

《踏莎行》赏析词的上片以似与不似写梅与雪交相辉映的奇绝之景。

咏物诗——《春寒》《春寒》原文二月巴陵日日风,春寒未了怯园公。

海棠不惜胭脂色,独立蒙蒙细雨中。

《春寒》译文二月的巴陵,几乎天天都刮风下雨,从不间断。

料峭的春寒,给园林的花木带来了深重的灾难。

看,在风雨的侵袭之下,已经开花的花朵凋零了。

咏物诗——《题画兰》《题画兰》原文阴崖百草枯,兰惠多生意。

君子居险夷,乃与恒人异。

《题画兰》作者简介陈献章(14281500)明代思想家、教育家、书法家、诗人,广东唯一一位从祀孔庙的明代硕儒,主张学贵知疑、独立思考,提倡较为自由开放的学风,逐渐形成一咏物诗——《雪望》《雪望》原文寒色孤村幕,悲风四野闻。

溪深难受雪,山冻不流云。

鸥鹭飞难辨,沙汀望莫分。

野桥梅几树,并是白纷纷。

《雪望》赏析这首冬雪诗,前四句首先交代时间:冬日的黄昏,地点:孤村;接着,从听觉方面写处处风声急;继而,采用虚实结咏物诗——《观放白鹰·其一》《观放白鹰其一》原文八月边风高,胡鹰白锦毛。

孤飞一片雪,百里见秋毫。

《观放白鹰其一》翻译八月的北疆,风高气爽,北疆的老鹰全身是洁白如锦的羽毛。

单独飞行的时候就像一片巨大的雪花飘,可是它却可以明察百里以外的毫毛。

咏物诗——《观放白鹰·其二》《观放白鹰其二》原文寒冬十二月。

苍鹰八九毛。

寄言燕雀莫相啄。

自有云霄万里高。

《观放白鹰其二》翻译在寒冷的十二月份,刚刚被捕的老鹰被猎人剪掉了强劲的羽毛。

咏物诗——《不第后赋菊》待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

【鉴赏】待到秋来九月八?我花开后百花杀。

冲天香阵透长安?满城尽带黄金甲。

这是黄巢当年在长安科举考试落榜之后写的《不第后赋菊》。

咏物诗卜算子·咏梅·陆游驿外断桥边,寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

上阕写梅花的遭遇:它植根的地方,是荒凉的驿亭外面,断桥旁边。

驿亭是古代传递公文的人和行旅中途歇息的处所。

加上黄昏时候的风风雨雨,这环境被渲染得多么冷落凄凉!写梅花的遭遇,也是作者自写被排挤的政治遭遇。

下阕托梅寄志。

梅花,它开得最早。

“万木冻欲折,孤根暖独回”(齐已);“不知近水花先发,疑是经冬雪未消”(张谓)。

是它迎来了春天。

但它却“无意苦争春”。

春天,百花怒放,争丽斗妍,而梅花却不去“苦争春”,凌寒先发,只有迎春报春的赤诚。

“苦”者,抵死、拼命、尽力也。

从侧面讽刺了群芳。

梅花并非有意相争,即使“群芳”有“妒心”,那也是它们自己的事情,就“一任”它们去嫉妒吧。

在词中,写物与写人,完全交织在一起了。

草木无情,花开花落,是自然现象。

其中却暗含着作者的不幸遭遇揭露了苟且偷安的那些人的无耻行径。

说“争春”,是暗喻人事;“妒”,则非草木所能有。

这两句表现出陆游性格孤高,决不与争宠邀媚、阿谀逢迎之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的崚崚傲骨。

最后几句,把梅花的“独标高格”,再推进一层:“零落成泥碾作尘,只有香如故”。

前句承上阕的寂寞无主、黄昏日落、风雨交侵等凄惨境遇。

这句七个字四次顿挫:“零落”,不堪雨骤风狂的摧残,梅花纷纷凋落了,这是第一层。

落花委地,与泥水混杂,不辩何者是花,何者是泥了,这是第二层。

从“碾”字,显示出摧残者的无情,被摧残者的凄惨境遇,这是第三层。

结果呢,梅花被摧残、被践踏而化作灰尘了。

这是第四层。

看,梅花的命运有多么悲惨,简直不堪入目令人不敢去想像。

读者已经融入了字里行间所透露出的情感中。

但作者的目的决不是单为写梅花的悲惨遭遇,引起人们的同情;从写作手法上来说,仍是铺垫,是蓄势,是为了把下句的词意推上最高峰。

虽说梅花凋落了,被践踏成泥土了,被碾成尘灰了。