2018高考咏物诗鉴赏 (1)

- 格式:pptx

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:30

写景咏物类诗歌鉴赏(一)来源于网络一、【2017年高考天津卷】阅读下面的宋诗,按要求作答。

太湖恬亭【宋】王安石槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚[注],秋风斜月钓舟归。

【注】徙倚:徘徊,流连不去。

1.第二联描绘了怎样的画面?人景相融的宁静画面:断桥边夕阳西下,树影倒映水中,鸟雀在枝头相互依偎,诗人独自欣赏美景。

【解析】本题考查对诗词内容的理解。

题干要求描绘第二联的画面,从关键词(名词:日、断桥、人、水、幽树、鸟)入手分析即可。

2.简析第三联所表现的诗人心境。

正因为能“清游”“静处”,享受清幽美景,诗人才能放下身边的俗事,觉得心无挂碍。

表现了诗人宅心事外,与世相忘的闲适之心。

3.尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

①虚写。

“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

②以景结情。

描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

③情景交融(借景抒情)。

闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

【解析】本题考查诗词的艺术手法。

从“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”分析,尾联为写景句,表现出作者的闲适,运用了借景抒情、以景结情的手法;从“更待”两字分析,所写之景应为想象之景,故运用了虚写的手法。

名师点睛1.明确表达技巧的范围。

表达技巧是非常宽泛的概念,从表现手法上看,有联想、对比、衬托、烘托、白描、象征、抑扬、虚实结合、动静结合、托物言志等;从表达方式上看,有记叙、描写、抒情、议论、说明等,其中的借景抒情考查的频率较高;从修辞手法看,有比喻、拟人、夸张、借代、双关、用典等。

2.掌握答题的思维步骤。

解答鉴赏表达技巧的题目,最重要的是要准确判断诗歌运用了什么表达技巧。

表达技巧分三个层面,首先要考虑的是第一个层面,考虑是否运用了对比、衬托、白描、象征、虚实结合、动静结合、托物言志等表现手法;然后考虑第二个层面,即表达方式,尤其要注意借景抒情的情况;最后考虑第三个层面,也就是修辞手法。

咏物诗四首一、课内诗歌鉴赏1.比拟阅读下面两首诗,完成〔1〕—〔2〕题。

清平调李白一枝红艳露凝香注,云雨巫山枉断肠。

借问汉宫谁得似?可怜飞燕侍新妆。

注:“红艳露凝香〞喻牡丹花。

诗人此处借牡丹花来赞美杨贵妃体态丰腴美丽。

赏牡丹刘禹锡庭前芍药妖无格,池上芙渠净少情。

唯有牡丹真国色,花开时节动京城。

(1)比拟一下李诗中的“枉〞“借问〞与刘诗中的“真国色〞二者用字炼意的佳妙。

(2)刘诗在标题中首列一个“赏〞字,有什么作用?李诗开头从“色〞“香〞两个角度写牡丹的红艳、浓香,妙在哪里?参考答案:(1)李诗中“枉〞与“借问〞二词,贬低神女和赵飞燕,表扬杨贵妃,人花相映,古今类比,手法极尽变化之妙,跌宕有致之势盘旋其中。

刘诗中“真国色〞三字,力重千钧,掷地有声,牡丹与芍药、芙蓉相比,雍容华贵,艳压群芳,才产生“动京城〞的效应,神韵毕现。

(2)刘诗一个“赏〞字,总揽全局,直贯穿篇,意境全出。

李诗从“色〞“香〞两个角度写牡丹的红艳、浓香,单刀直入、开门见山,激发诗人思接千古的浮想,尽现诗人对杨贵妃的赞美之情。

2.阅读下面这首诗,完成〔1〕—〔2〕题。

小松杜荀鹤自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

〔1〕开头两句描写了“小松〞怎样的特征?〔2〕从整体构思看,本诗采用了_______________的艺术手法,请说说你对本诗主题的理解。

参考答案:〔1〕描写了小松由小而大,具有强大生命力的特征。

〔2〕托物言志这首诗以“小松〞喻人,写“小松〞初时不为人注意而最终长成凌云大树,反映出作者对人才出身轻微而终成大业的思考,批判了世人以身世取人的浅陋目光。

二、课外诗歌鉴赏3.阅读下面一首唐诗,完成〔1〕—〔2〕题。

白云泉白居易天平山上白云泉,云自无心水自闲。

何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

〔1〕简要分析诗中抒情主人公的形象特点。

〔2〕本诗在艺术手法上有何突出特点?试简要分析。

参考答案:〔1〕本诗抒情主人公是一个胸怀淡泊、精神闲适,渴望摆脱俗务,具有出世归隐思想的仕人。

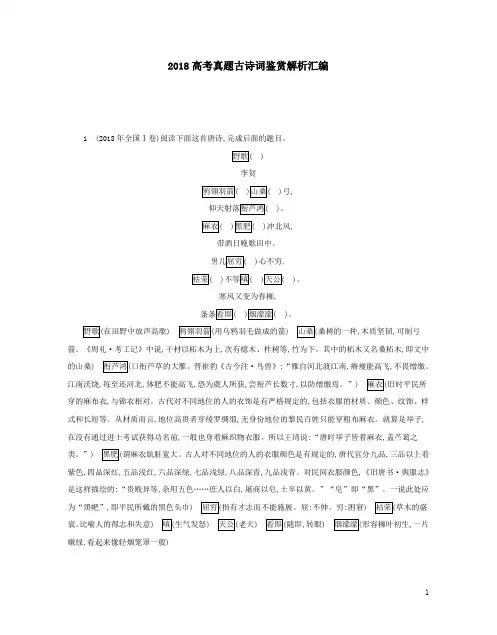

2018高考真题古诗词鉴赏解析汇编1 (2018年全国Ⅰ卷)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

)李贺)弓,)。

)冲北风,带酒日晚歌田中。

)心不穷,))。

寒风又变为春柳,)。

在田野中放声高歌) 用乌鸦羽毛做成的箭) 桑树的一种,木质坚韧,可制弓箭。

《周礼·考工记》中说,干材以柘木为上,次有檍木、柞树等,竹为下。

其中的柘木又名桑柘木,即文中的山桑) 口衔芦草的大雁。

晋崔豹《古今注·鸟兽》:“雁自河北渡江南,瘠瘦能高飞,不畏缯缴。

江南沃饶,每至还河北,体肥不能高飞,恐为虞人所获,尝衔芦长数寸,以防缯缴焉。

”)旧时平民所穿的麻布衣,与锦衣相对。

古代对不同地位的人的衣饰是有严格规定的,包括衣服的材质、颜色、纹饰、样式和长短等。

从材质而言,地位高贵者穿绫罗绸缎,无身份地位的黎民百姓只能穿粗布麻衣。

就算是举子,在没有通过进士考试获得功名前,一般也身着麻织物衣服。

所以王琦说:“唐时举子皆着麻衣,盖苎葛之类。

”)谓麻衣肮脏宽大。

古人对不同地位的人的衣服颜色是有规定的,唐代官分九品,三品以上着紫色,四品深红,五品浅红,六品深绿,七品浅绿,八品深青,九品浅青。

对民间衣服颜色,《旧唐书·舆服志》是这样描绘的:“贵贱异等,杂用五色……庶人以白,屠商以皂,士卒以黄。

”“皂”即“黑”。

一说此处应为“黑帊”,即平民所戴的黑色头巾) 指有才志而不能施展。

屈:不伸。

穷:困窘) 草木的盛衰。

比喻人的得志和失意) 生气发怒) 老天) 随即,转眼) 形容柳叶初生,一片嫩绿,看起来像轻烟笼罩一般)首联表面上看是写仰天射鸿的高超射技,实际上是借此喻指诗人凭借出众的才华来到京都,准备在应举考试中折桂。

其中“箭”“弓”喻指诗人的文学才华。

诗人要仰望的“天”是京都,要射落的“鸿”是折桂中举。

诗人以形象化的比喻描绘出自己的理想。

然而,正在诗人踌躇满志之时,意想不到的事情发生了:一些嫉妒诗人才华的举子对他进行诽谤,说他父亲名叫“晋肃”,“晋”与“进”同音,他应当避父亲的名讳,不该参加“进士”考试。

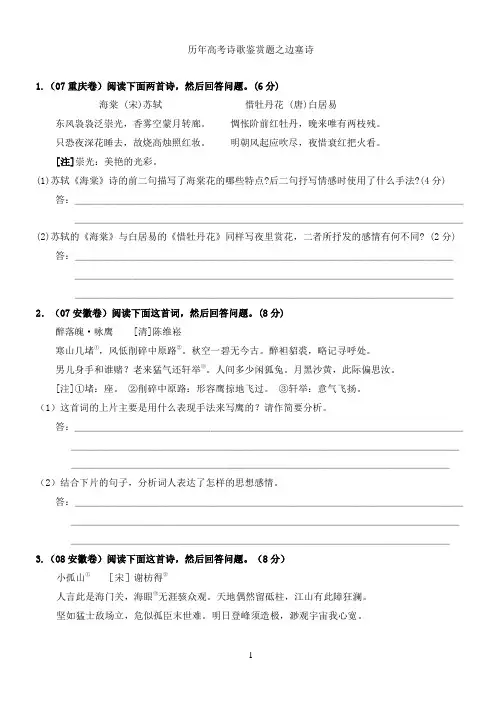

历年高考诗歌鉴赏题之边塞诗1.(07重庆卷)阅读下面两首诗,然后回答问题。

(6分)海棠 (宋)苏轼惜牡丹花 (唐)白居易东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

惆怅阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

[注]崇光:美艳的光彩。

(1)苏轼《海棠》诗的前二句描写了海棠花的哪些特点?后二句抒写情感时使用了什么手法?(4分)答:________________________________________________________________________________(2)苏轼的《海棠》与白居易的《惜牡丹花》同样写夜里赏花,二者所抒发的感情有何不同? (2分)答:_____________________________________________________________________________________________________________________2.(07安徽卷)阅读下面这首词,然后回答问题。

(8分)醉落魄·咏鹰 [清]陈维崧寒山几堵①,风低削碎中原路②。

秋空一碧无今古。

醉袒貂裘,略记寻呼处。

男儿身手和谁赌?老来猛气还轩举③。

人间多少闲狐兔。

月黑沙黄,此际偏思汝。

[注]①堵:座。

②削碎中原路:形容鹰掠地飞过。

③轩举:意气飞扬。

(1)这首词的上片主要是用什么表现手法来写鹰的?请作简要分析。

答:_______________________________________________________________________________________________________________________(2)结合下片的句子,分析词人表达了怎样的思想感情。

答:_______________________________________________________________________________________________________________________3.(08安徽卷)阅读下面这首诗,然后回答问题。

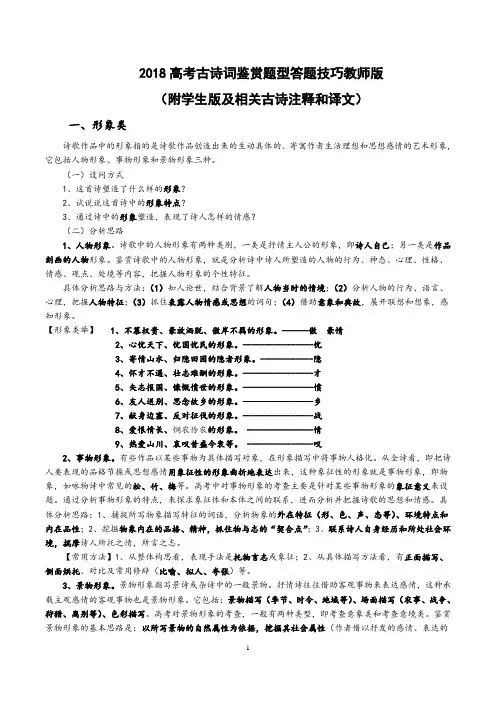

2018高考古诗词鉴赏题型答题技巧教师版(附学生版及相关古诗注释和译文)一、形象类诗歌作品中的形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者生活理想和思想感情的艺术形象,它包括人物形象、事物形象和景物形象三种。

(一)设问方式1、这首诗塑造了什么样的形象?2、试说说这首诗中的形象特点?3、通过诗中的形象塑造,表现了诗人怎样的情感?(二)分析思路1、人物形象。

诗歌中的人物形象有两种类别,一类是抒情主人公的形象,即诗人自己;另一类是作品刻画的人物形象。

鉴赏诗歌中的人物形象,就是分析诗中诗人所塑造的人物的行为、神态、心理、性格、情感、观点、处境等内容,把握人物形象的个性特征。

具体分析思路与方法:(1)知人论世,结合背景了解人物当时的情境;(2)分析人物的行为、语言、心理,把握人物特征;(3)抓住表露人物情感或思想的词句;(4)借助意象和典故,展开联想和想象,感知形象。

【形象类举】1、不慕权贵、豪放洒脱、傲岸不羁的形象。

------傲豪情2、心忧天下、忧国忧民的形象。

----------------忧3、寄情山水、归隐田园的隐者形象。

------------隐4、怀才不遇、壮志难酬的形象。

----------------才5、矢志报国、慷慨愤世的形象。

----------------愤6、友人送别、思念故乡的形象。

----------------乡7、献身边塞、反对征伐的形象。

----------------战8、爱恨情长、悯农怜农的形象。

---------------情9、热爱山川、哀叹昔盛今衰等。

---------------叹2、事物形象。

有些作品以某些事物为具体描写对象,在形象描写中将事物人格化。

从全诗看,即把诗人要表现的品格节操或思想感情用象征性的形象曲折地表达出来,这种象征性的形象就是事物形象,即物象,如咏物诗中常见的松、竹、梅等。

高考中对事物形象的考查主要是针对某些事物形象的象征意义来设题。

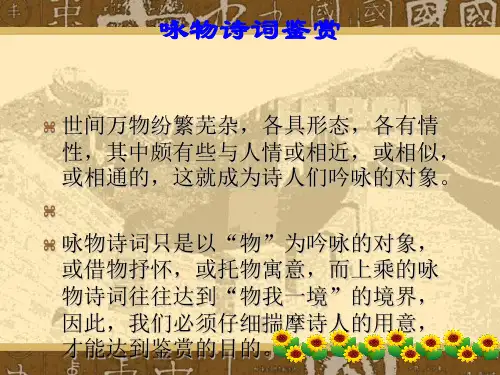

咏物言志诗鉴赏【复习要点】1、了解咏物言志诗的主要特点。

2、掌握咏物言志诗的阅读方法和解题思路。

【知识梳理】一、概念:不直接表露自己的思想、感情,而是借助于对所咏之物的外形、特点、神韵、品格进行描摹,以寄托诗人自己的感情,表达诗人的精神、品质或理想。

二、思想内容表达自己的志向或愿望;表达自己对生活的思考、对人事的评价;表达时光流逝、壮志难酬的苦闷;表明心迹,表达对某种节操的坚守;表达对时事难测,对某种丑陋现象的抨击。

三、艺术特色1.意境:意象单纯、内涵丰富,即单纯与丰富的统一。

2.主要手法是托物言志,对“物”的描摹注重形神兼备,取其神韵,略其形貌,虚实结合。

3.从结构看,善于寄托、巧于立意,“如睡中盐,蜜中花,体匿性存,无痕有味”(钱钟书)物我相融,托物寄意,借以自我写照。

4.表达技巧主要有:正面描写、侧面烘托、比喻、拟人、对比等。

5.以物象为题,或以咏(题、赠、赞)+物象为题,借助物象的组合而成的景象表达情感。

6.语言风格:慷慨悲壮、凄婉感伤。

四、考查重点把握咏物言志诗咏物“取神韵略形貌”的特征;理解、分析“物与志”的“契合点”;鉴赏咏物言志诗艺术手法的表达效果。

【方法点拨】1.了解“取其神韵,略其形貌”是衡量咏物诗艺术手法的最高水平。

既然是咏物诗,当然要写所咏之物的形态、色泽、特征,追求贴切逼真,但如果仅仅是客观的描摹,满足于形似,那也不是一首好的咏物诗。

也就是说,不但要形似,而且要神似。

如“本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦梗犹泛(行踪漂泊不定),故园芜已平。

烦君最相警,我亦举家清。

”(李商隐《蝉》)这是一首咏物诗,以蝉喻作者自己。

前四句写蝉的艰难处境:由于自命高洁,总是食不果腹;虽然竭尽全力地叫,也是白费精神,得不到同情。

这实际是说诗人自己。

下面四句则直抒胸臆。

三联上句说自己官位低微,无所归依;下句说田园都荒芜了,还做这个官干什么呢透出要辞官归隐的心意。

尾联又把自己的命运和蝉联系起来,从蝉的叫声得到警示,醒悟到自己和蝉一样清苦。

2018诗歌分类鉴赏解读和练习咏物诗的解读和赏析诗歌鉴赏题,既有利于考查学生的阅读理解能力,又有利于弘扬祖国灿烂的古代文化,所以成为高考的一道必考题。

咏物诗是我国古典诗歌中的一道靓丽的风景线,教师对解读和赏析咏物诗应作到心中有数,胸有成竹。

下面就对这一类诗歌的阅读技巧和解题方法谈一些自己的看法。

一、咏物诗的类型由于社会环境、身份地位、处境等原因,诗人在写作时往往不直接表达志向感情,而是借物抒情,借物述志,于咏物中寄情寓兴,赋予所触之物以深意,正所谓“一枝一叶总关情”,于是形成了我国古典诗歌的一类特殊形式——咏物诗。

1、“托物言志”型。

这类咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹的事物中寄托了一定的感情。

如骆宾王《在狱咏蝉》:“西陆蝉声唱,南冠客思侵。

那堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心。

”诗中的“蝉”即是作者的自况。

前两联点明因蝉声而触发的满腹忧思。

想想自己仕途坎坷,屡遭困厄,今又陷于冤狱,未老先衰,怎能禁得住这寒蝉的哀鸣!颈联即切合秋蝉的处境,又是诗人不幸遭遇的真实写照。

尾联“高洁”二字,是“居高食洁”的蝉性的浓缩。

这两句将所咏之蝉与诗人的自我形象完全融合在一起,直接抒发了作者怀才不遇,蒙冤不白的悲愤之情。

2、“借物抒情”型。

在这类咏物诗中,托物寓意,借题发挥,作者往往或流露出作者的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

如贺知章的《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”诗中通过描写柳树的风姿,歌颂春风的神奇力量,透露出诗人对春光的热爱之情。

咏物诗具体可分为:表现时代和社会状况的,如诗经中的《硕鼠》;抒发愁情幽愤的,如杜牧的《早雁》;写仕途及个人节操的,如柳宗元的《江雪》,表达喜好和情趣的,如元稹的《菊花》;借物来讽喻的,如罗隐的《金钱花》。

咏物诗通过对独特的事物的赞赏,来表达自己的精神品质或理想。