区域经济理论在中国的实践.ppt

- 格式:ppt

- 大小:118.01 KB

- 文档页数:5

区域经济的实践经验分享随着全球化的趋势越来越明显,不同的城市和地区之间的竞争也越来越激烈。

为了提高经济竞争力和吸引投资,许多地方开始探索发展区域经济。

区域经济是一种以地域为基础的经济活动,通常通过区域内的产业集群和优势提高经济效益。

在这篇文章中,我将分享一些区域经济的实践经验,希望对那些正在探索区域经济发展的地方有所帮助。

1. 打造有利于产业集群发展的政策环境产业集群是区域经济发展的核心。

充分利用和发挥集群效应,可以推动区域经济的快速增长。

政府应该出台配套的政策,以吸引和扶持本地区的产业。

比如,政府可以推出一些优惠政策,如税收优惠、用地补贴、人才引进等,以吸引更多的企业和人才来到该地区发展。

此外,这些政策应该与产业集群发展规划有机结合,形成系统的政策环境和支持体系,使企业在该地区生存发展更加容易。

2. 积极拓展外部市场和产业合作区域经济的发展不仅仅是地区内部各个企业的竞争,更重要的是地区与外部市场和企业的交流与合作。

通过主动拓展外部市场贸易和加强交流合作,不仅可以提高区域内企业的竞争力,还可以引入先进的技术和管理经验,推动整个区域经济的快速增长。

因此,地方政府应该积极响应国家的对外开放政策,广泛拓展地区的外部市场,在国内外寻找合作伙伴和机会,共同推动区域经济的发展。

3. 加强基础设施建设和优化基础设施建设是区域经济必备的因素之一。

优质的基础设施可以吸引更多的企业和投资,也可以方便企业的生产和点对点的交流。

因此,地方政府应该加大基础设施建设的投资力度,提高道路、铁路、机场、港口、电力、通信等基础设施的质量和效率,使其能够更好地满足企业的需求。

同时,政府也应该注重基础设施建设的规划和协调,避免盲目的建设,夯实区域经济的发展基础。

4. 加强人才培养和引进人才是区域经济发展的重要因素之一。

地方政府应该优化人才的引进机制,创造良好的工作环境和生活环境,吸引优秀的人才来到该地区发展。

同时,政府也应该加强对本地区的人才培养,探索人才培育的新模式和新方法,为企业提供更多的高素质人才,推动该地区的产业发展。

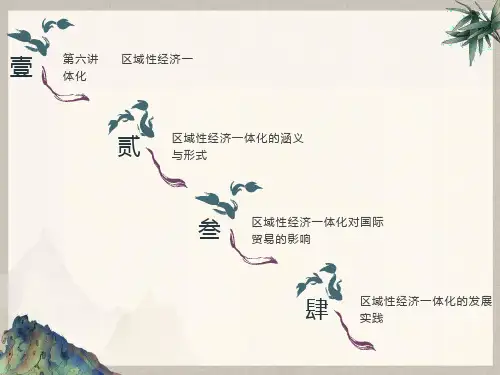

区域协调发展的理论和实践研究随着经济全球化的加速和城市化的发展,中国的区域协调发展成为治理体系和治理能力现代化的重要内容,是国家现代化建设的核心任务之一。

区域协调发展是指在区域范围内协调各方面的发展,促进地区之间的均衡发展,实现经济、社会、环境等要素的有机结合和互动协调,促进各地资源的优势互补和产业结构优化升级,实现全方位、全覆盖的经济社会发展。

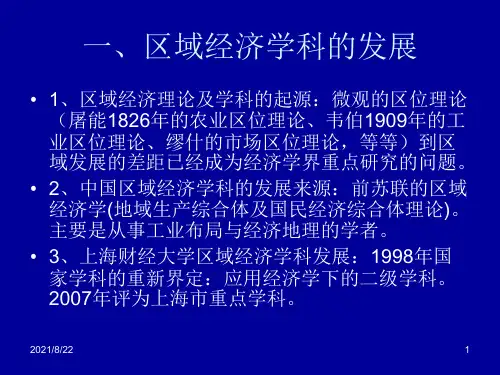

一、区域协调发展的理论探析区域协调发展的理论源于区域发展理论和协调发展理论。

区域发展理论主要是研究区域经济、社会和空间结构变化的规律和机理,是研究区域发展问题的理论基础。

协调发展理论则是研究自然、经济、社会和政治等发展领域的协调关系,强调不同领域中各种要素的相互作用和转化。

区域协调发展理论是区域发展和协调发展理论的结合体,其研究对象是在特定区域内各社会经济活动要素之间的协调发展。

1. 区域协调发展的内涵区域协调发展是指在特定的区域范围内,协调并促进空间、经济、社会和人口等各要素的平衡和有机发展。

区域协调发展应该追求“全面、协调、可持续”的发展,坚持“以人为本”的理念,优化区域空间结构,推动城乡一体化发展,促进产业转型升级,提高经济效益和社会效益。

2. 区域内部各要素间的协调区域内部各要素之间具有内在协调关系,包括经济发展、资源利用、环境保护、社会福利等方面的协调。

其中经济发展是区域协调发展的核心,包括促进产业结构调整、协同创新、扩大内需等。

资源利用方面应该充分利用资源优势,发挥各自的特长和优势,推进资源的循环利用和节约利用。

环境保护是实现区域可持续发展的重要支撑。

社会福利方面要发挥人力资源、社会资本、公共服务、文化教育等因素的综合效应,提高区域内的生活品质和社会福利水平。

3. 区域间各要素间的协调区域间各要素之间也存在着内在协调关系,包括跨区域方面的经济互动、交通运输、信息技术、区域平衡和城乡发展等方面的协调。

其中经济互动是区域协调发展的重要方面,包括促进产业协同发展、扩大区域市场、推进国际合作等。