塔里木盆地的形成与演化

- 格式:docx

- 大小:432.56 KB

- 文档页数:3

塔⾥⽊盆地构造特征及构造演化史塔⾥⽊盆地构造特征及构造演化史摘要:塔⾥⽊盆地是在前震旦纪陆壳基底上发展起来的⼤型复合叠合盆地。

盆地的形成经历了震旦纪—中泥盆世、晚泥盆世—三叠纪和侏罗纪—第四纪3个伸展-聚敛旋回演化阶段。

震旦纪到中泥盆世(古亚洲洋阶段或原特提斯洋阶段),盆地经历了陆内裂⾕-被动⼤陆边缘盆地-前陆盆地发展旋回;晚泥盆世到三叠纪(古特提斯洋阶段),塔西南边缘经历了陆内裂⾕/被动⼤陆边缘盆地-弧后伸展盆地-弧后前陆盆地发展旋回;侏罗纪到第四纪(新特提斯洋阶段),盆地经历了陆内裂⾕(坳陷)-挤压调整作⽤-晚期前陆型盆地发展旋回。

陆内裂⾕(坳陷)-挤压调整作⽤出现了3个次级旋回。

伸展期原型盆地地层层序较稳定,聚敛期原型盆地地层侧向变化⼤。

盆地演化与构造体制转换的地球动⼒学过程与⽅式决定了盆地具有复杂的叠加地质结构,制约着油⽓聚集与分布的基本特点。

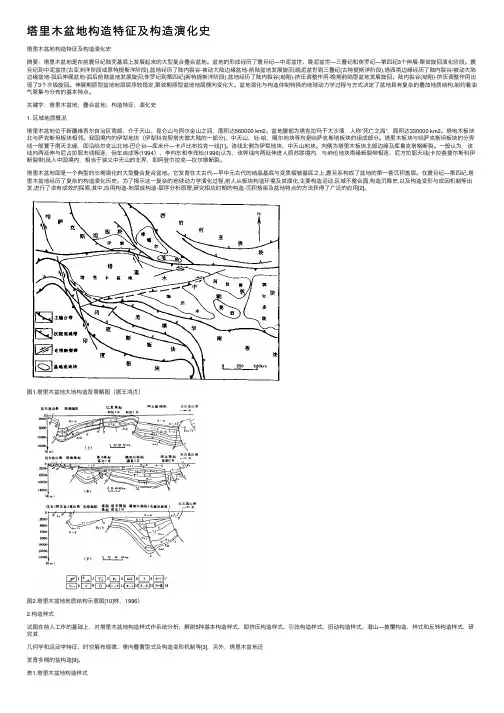

关键字:塔⾥⽊盆地;叠合盆地;构造特征;演化史1. 区域地质概况塔⾥⽊盆地位于新疆维吾尔⾃治区南部,介于天⼭、昆仑⼭与阿尔⾦⼭之间,⾯积达560000 km2。

盆地腹部为塔克拉玛⼲⼤沙漠.⼈称“死亡之海”,⾯积达330000 km2。

塔电⽊板块北与萨克斯坦板块相邻。

我国境内的伊犁地块(伊犁科克契塔夫微⼤陆的⼀部分)、中天⼭、吐-哈、噶尔地块等均是哈萨克斯地板块的组成部分。

塔⾥⽊板块与哈萨克斯坦板块的分界线⼀般置于南天北缘,即沿哈尔克⼭北地-巴仑台—库⽶什—卡卢⽐布拉克⼀线[1]。

该线北侧为伊犁地块、中天⼭地块。

向侧为塔⾥⽊板块北部边缘及库鲁克塔格断裂。

⼀般认为.该线向两延伸与尼占拉耶夫线相连,但车⾃成等(1994)、李向东和李茂松(1996)认为,该界线向两延伸进⼈原苏联境内,与纳伦地块南缘断裂带相连、尼⽅拉耶天线(卡拉套捷尔斯科伊断裂带)延⼊中国境内.相当于狭义中天⼭的北界,即阿登⼱拉克—拉尔墩断裂。

塔⾥⽊盆地即是⼀个典型的长期演化的⼤型叠合复合盆地。

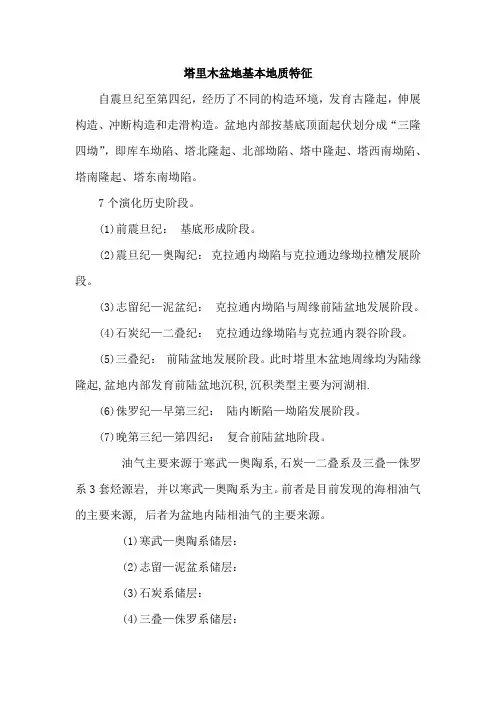

塔里木盆地基本地质特征自震旦纪至第四纪,经历了不同的构造环境,发育古隆起,伸展构造、冲断构造和走滑构造。

盆地内部按基底顶面起伏划分成“三隆四坳”,即库车坳陷、塔北隆起、北部坳陷、塔中隆起、塔西南坳陷、塔南隆起、塔东南坳陷。

7个演化历史阶段。

(1)前震旦纪:基底形成阶段。

(2)震旦纪—奥陶纪:克拉通内坳陷与克拉通边缘坳拉槽发展阶段。

(3)志留纪—泥盆纪:克拉通内坳陷与周缘前陆盆地发展阶段。

(4)石炭纪—二叠纪:克拉通边缘坳陷与克拉通内裂谷阶段。

(5)三叠纪:前陆盆地发展阶段。

此时塔里木盆地周缘均为陆缘隆起,盆地内部发育前陆盆地沉积,沉积类型主要为河湖相.(6)侏罗纪—早第三纪:陆内断陷—坳陷发展阶段。

(7)晚第三纪—第四纪:复合前陆盆地阶段。

油气主要来源于寒武—奥陶系,石炭—二叠系及三叠—侏罗系3套烃源岩, 并以寒武—奥陶系为主。

前者是目前发现的海相油气的主要来源, 后者为盆地内陆相油气的主要来源。

(1)寒武—奥陶系储层:(2)志留—泥盆系储层:(3)石炭系储层:(4)三叠—侏罗系储层:(5) 白垩—第三系储层:(1)成藏组合主要为古生新储式组合(2)成藏史复杂, 具有多期成藏、多次运移再分配的特点3个成藏期:晚加里—早海西期, 晚海西—印支期及晚喜山期,与盆地烃源岩排烃主峰期大体一致。

震旦纪一显生宙以来,塔里木盆地经历了三造演化旋回,即震旦纪一泥盆纪的伸展一聚敛构造旋回、石炭纪一三叠纪的伸展一聚敛构造旋回与中一新生代的陆内弱伸展一挤压变形构造旋回。

震旦纪一早奥陶世,前震旦纪末形成的新疆古克拉由于岩石圈区域伸展作用而裂解,在塔里木克拉通周边形成裂陷槽盆地、大洋盆地。

在克拉通主体部位,由于岩石圈伸展减薄及热沉降,在东、西部分别形成了克拉通边缘坳陷盆地和克拉通内坳陷盆地,发育欠补偿盆地相、碳酸盐岩台地相、台地斜坡和台地边缘沉积。

早奥陶世末加里东中期运动以后,在中、晚奥陶世至志留一泥盆纪,塔里木克拉通周围的大洋盆地、裂陷槽盆地开始闭合,发育残留洋盆地、前陆盆地。

塔里木盆地地貌古新世地质形成及撞击说讨论本文从塔里木盆地地质特点,形成论断,形成过程中撞击引发的现象,拗陷形成的时间,总结白垩纪晚期和古新世早期地质地貌的形成原因,并对撞击说的过程描述,包括对生物地质影响的状态进行提炼和描述,并对反对学说进行驳斥。

标签:塔里木盆地地质形成特征问题塔里木盆地地形地貌,是深度斷裂性拗陷。

地质特点是大型封闭性盆地,板块间的挤压作用导致的局部地表塌陷,或者是皱褶塌陷所致的局部地表塌陷新近纪—第四纪,随着印度板块对欧亚板块的俯冲与碰撞,及碰撞后印度板块向欧亚板块楔入所产生的远程效应的影响,天山和昆仑山大幅度隆升推覆。

碰撞后,印度板块仍然继续向北俯冲,西昆仑造山带受强烈挤压收缩和抬升,北部岩块长距离逆冲在塔里木盆地之上,加剧了塔里木板块岩石的挠曲程度。

[1]塔里木盆地应该是一个巨大的陨石坑,一个直径超过300公里的小行星自东向西,以时速超过7公里/秒的速度撞击地球。

已知中国最大的两块陨石是来自同一颗陨石,且分部情况呈现同心弧分部。

青藏高原是由于印度板块漂移,同欧亚板块碰撞并俯仰于后者之下的结果。

同时可能还受北方刚性的塔压木地块向南楔入青藏高原。

其形成时间和塔里木盆地凹陷的行程时间可以找到一个共同时间点:中生代末期,距今天6500万年前,恐龙灭绝。

流星体以椭圆轨道运行,当收到其他天体的扰动或与其他天体碰撞,而改变其运行轨道,就有可能坠落到地球上来,多数陨石会在与大气层摩擦的过程当中气化,当有巨星的陨石,大小成为小行星级别的时候,就会有不同的效果。

形成灾难性的后果。

局部地表塌陷一般都以线性的塌陷为基本特征,因此根本不可能形成塔里木盆地这类巨大的呈现椭圆形的地表塌陷。

而且盆地周围山体呈现环形分部,符合陨石撞击特点。

这颗小行星的作用,就像是在一个装满水的封闭的水箱中引爆一个雷管,水的传导作用会使水箱爆裂。

小行星不是雷管,没用对整个地壳造成破坏,只有它冲击的正前方受到它冲击的破坏。

这个冲击了作用在两个方向上:正前方和冲击的垂直方向上。

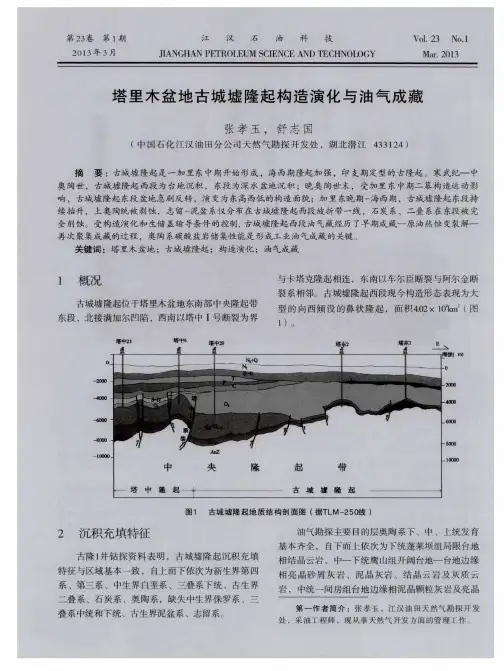

塔里木盆地的性质与演化阶段【摘要】:介绍了塔里木盆地的性质和结构特征,并对塔里木盆地的演化阶段作了详细的介绍和分析,对塔里木盆地有了更加深刻的认识。

【关键词】:塔里木盆地;盆地中国分类号:P3 文献标识码:A 文章编号:1002-6908(2007)0220054-01塔里木盆地介于天山、西昆仑山、阿尔金造山带之间,由不同时代、不同构造环境的盆地原型多次复合叠置形成的,是一个经历了多次开合旋回的复杂结构盆地。

1.塔里木盆地的性质关于塔里木盆地的性质,许多地质家都作了大量长期深入的研究。

近年(1999)张抗总结了塔里木多年来的勘探成果,认为”油气地质”上的塔里木盆地是古老克拉通的主体和残余部分。

1.1塔里木经历了多期次的开合旋回张一伟等应用沉积盆地波动分析方法计算了控制塔里木盆地形成、演化的主要周期有四种,第一种为F波周期,740-760Ma,反映塔里木沉降的总体水平;第二种为一级周期,200-230Ma,由G波控制,将塔里木盆地自震旦纪以来的演化划为震旦纪、寒武-中泥盆世、晚泥盆世-侏罗纪、及白垩纪-现今共四个一级周期;第二种为二级周期,100MA左右,受L波控制,对应于盆地的8个构造演化阶段;M波的周期(30Ma)为三级周期,对沉积速率的控制作用明显,他甚至还发现了10MA的高频周期波。

塔里木演化的一级构造旋回与板块的开合旋回有关(汤良杰,1997),每一构造旋回一般是以板块裂解拉张体制下的盆地形成开始,尔后转化为与板块俯冲消减有关的挤压盆地,最终以出现构造反转而结束。

1.2 具有由多种原型盆地组合和叠加形成的复杂结构1)太古代,塔里存在一个古老的结晶地块,王鸿祯称之为陆核。

在航磁ΔT 图上它以大范围的宽阔升高的正异常出现,这是盆地深部独特基岩相构造特征的反映,说明太古代存在结晶地块,地块的边界大致与塔里木河以南的盆地范围相当。

2)早古生代盆地原型:早古生代塔里木板块Z-O为大陆边缘与壳下塑性引张、蠕散活动裂解有关的拗拉槽与后期台向斜盆地、克拉通凹陷盆地、克拉通周边与克拉通边缘盆地以及与洋盆俯冲、消减活动有关的弧后扩张与碰撞的塌陷盆地。

塔里木盆地和田古隆起构造演化及成因机制和田古隆起是塔里木盆地油气勘探主要的接替区,论文通过野外露头、钻测井资料和地震剖面对和田古隆起及其邻区不整合结构样式和规模进行了分析;结合地层展布特征,利用旋回分析法研究了古隆起的隆升强度和迁移规律;借助古构造恢复技术,复原了古隆起发育区关键构造变革期古构造格局;并对和田古隆起形成机制进行了初步探讨。

研究认为古生界不整合主要发育在塔西南坳陷,各不整合面具有叠合特征,自塔西南山前地区至巴楚隆起不整合发育强度减弱、叠合不整合程度逐渐减小,指示隆起区向坳陷区不整合样式的变化;中、新生界不整合主要发育在巴楚隆起及其周缘地区,巴楚隆起内部沿断裂构造带发育角度不整合,而巴楚隆起以南地区则以平行不整合、区域倾斜的低角度不整合为主,反映隆起构造的消亡。

和田古隆起及其邻区寒武纪-奥陶纪剥蚀量呈逐渐增大特征,古隆起整体继承性发育,最大剥蚀区位于塔西南山前一带;志留-中泥盆世最大剥蚀区带位于塘古巴斯凹陷,古隆起范围向东迁移;晚泥盆世-二叠纪最大剥蚀位置迁移至巴楚隆起西段,指示和田古隆起开始塌陷;中-新生代剥蚀作用主要发育在巴楚隆起,与巴楚-麦盖提地区构造反转、和田古隆起彻底消亡有关。

构造复原表明,和田古隆起是自前寒武纪基底就已存在的古隆起,可将其演化分为基底隆起阶段、早中寒武世同沉积隆起阶段、晚寒武世-奥陶纪继承发展阶段、志留-泥盆纪强烈隆升阶段、晚泥盆世-二叠纪初始消亡阶段、中-新生代消亡阶段;进一步研究显示加里东早、中期隆起高部位位于塔西南坳陷,为NW或NWW走向,海西早期鼻状凸起近EW走向,海西晚期和田古隆起开始埋藏消失,喜马拉雅期彻底消亡;大体上发育于早古生代的和田古隆起具有总体继承、挠曲迁移的特征,由早及晚隆起范围和隆起幅度逐渐增强。

基底先存构造、盆地周缘构造事件、滑脱层和区域构造反转作用共同控制了和田古隆起的形成和演化。

基底先存断裂控制古隆起发育在塔西南坳陷,呈NW 或近EW向展布;昆仑洋和阿尔金洋洋盆闭合、板块碰撞和造山带隆升产生的挤压应力是古隆起形成的动力来源;中寒武统膏岩层系作为区域性滑脱层,调节了古隆起不同阶段的转向迁移和变形差异;区域构造反转作用以巴楚隆起南缘断裂为枢纽,促使古隆起在新生代埋藏消亡。

【高中地理】塔里木盆地自然环境的演变及其现状探讨初中中国地理“主要地形区”参考资料一、塔里木盆地自然环境现状塔里木盆地在新疆南部,位于天山和昆仑山,阿尔金山之间,东西长1400千米,南北宽约550千米,面积56万平方千米,为我国最大的内陆盆地。

塔克拉玛干沙漠位于塔里木盆地中心,大沙漠东西绵延1000千米,南北宽约400千米,面积相当于9个多台湾省的大小,达33.76万平千米,占全国沙漠面积的47.3%,是我国最大的沙漠,也是世界七大沙漠之一,是仅次于西亚鲁卜哈里沙漠的世界第二大流动沙漠。

沙漠内部沙丘连绵起伏,一般高70米~80米,最高可达250米,沙漠内部植被稀少,多为流动沙丘。

塔里木盆地是大型封闭性山间盆地。

天山、昆仑山阻隔印度洋和西太平洋暖湿气流的进入,降水量小,气候变化大。

夏季炎热少雨,光脚不能在沙漠中站立一分钟,因为沙面温度高达70℃~80℃。

冬季气候又变得异常的寒冷,气温经常在-20~-25℃,最低气温可达-50℃。

春季多风,平均每月大风4~5次,狂风怒吼,飞沙走石,声音凄厉可怕。

塔里木盆地降水量北部一般在50mm~70mm,南部一般在15mm~30mm,降水稀少,蒸发强烈,空气十分干燥,风沙危害始终威胁着盆地周边工农业生产和人民生活。

塔克拉玛干大沙漠的西部盛行西北风,使沙丘向东南方向移动,沙漠东部盛行东北风,使沙丘向西南方向移动,塔克拉玛干流动沙丘总的移动方向是自北向南。

故塔克拉玛干沙漠不断向南扩张,向着昆仑山麓推进。

2000多年来沙丘平均向南移动了100千米左右,使丝绸之路南道的绝大部分的古城被风沙湮没。

那么,塔里木盆地的自然环境原来是这样的吗?塔里木盆地来自什么地方?二、塔里木盆地自然环境演变1.塔里木盆地来自南半球1987年9月,由中国科学院3个研究所4个学科13个专业的144名科学家组成的综合考察队,在对塔里木盆地进行了大规模深入考察研究后,向世人宣告了一个惊人的结论:塔里木盆地是一块从南半球中高纬度漂移到北半球的陆块。

塔里木盆地构造特征及构造演化史摘要:塔里木盆地是在前震旦纪陆壳基底上发展起来的大型复合叠合盆地。

盆地的形成经历了震旦纪—中泥盆世、晚泥盆世—三叠纪和侏罗纪—第四纪3个伸展-聚敛旋回演化阶段。

震旦纪到中泥盆世(古亚洲洋阶段或原特提斯洋阶段),盆地经历了陆内裂谷-被动大陆边缘盆地-前陆盆地发展旋回;晚泥盆世到三叠纪(古特提斯洋阶段),塔西南边缘经历了陆内裂谷/被动大陆边缘盆地-弧后伸展盆地-弧后前陆盆地发展旋回;侏罗纪到第四纪(新特提斯洋阶段),盆地经历了陆内裂谷(坳陷)-挤压调整作用-晚期前陆型盆地发展旋回。

陆内裂谷(坳陷)-挤压调整作用出现了3个次级旋回。

伸展期原型盆地地层层序较稳定,聚敛期原型盆地地层侧向变化大。

盆地演化与构造体制转换的地球动力学过程与方式决定了盆地具有复杂的叠加地质结构,制约着油气聚集与分布的基本特点。

关键字:塔里木盆地;叠合盆地;构造特征;演化史1. 区域地质概况塔里木盆地位于新疆维吾尔自治区南部,介于天山、昆仑山与阿尔金山之间,面积达560000 km2。

盆地腹部为塔克拉玛干大沙漠.人称“死亡之海”,面积达330000 km2。

塔电木板块北与萨克斯坦板块相邻。

我国境内的伊犁地块(伊犁科克契塔夫微大陆的一部分)、中天山、吐-哈、噶尔地块等均是哈萨克斯地板块的组成部分。

塔里木板块与哈萨克斯坦板块的分界线一般置于南天北缘,即沿哈尔克山北地-巴仑台—库米什—卡卢比布拉克一线[1]。

该线北侧为伊犁地块、中天山地块。

向侧为塔里木板块北部边缘及库鲁克塔格断裂。

一般认为.该线向两延伸与尼占拉耶夫线相连,但车自成等(1994)、李向东和李茂松(1996)认为,该界线向两延伸进人原苏联境内,与纳伦地块南缘断裂带相连、尼方拉耶天线(卡拉套捷尔斯科伊断裂带)延入中国境内.相当于狭义中天山的北界,即阿登巾拉克—拉尔墩断裂。

塔里木盆地即是一个典型的长期演化的大型叠合复合盆地。

它发育在太古代—早中元古代的结晶基底与变质褶皱基底之上,震旦系构成了盆地的第一套沉积盖层。

塔里木盆地的构造和沉积演化何树兴2013021243摘要:塔里木盆地在构造分区上属于塔里木—华北板块的塔里木陆块。

塔里木运动造就了现今塔里木盆地构造格局的最初雏形。

而加里东运动、天山运动、印支运动、喜马拉雅运动等主要的构造运动造就了如今塔里木盆地的构造格局。

同时,塔里木盆地是我国最大的沉积盆地,其沉积体系主要包括震旦系-下二叠统海相-海陆交互相沉积和上二叠统-第四系陆相沉积。

本文则主要根据构造运动和沉积体系来分析说明塔里木盆地的构造和沉积演化。

关键字:塔里木盆地构造运动沉积体系构造演化沉积演化一、前言塔里木盆地位于中国西北部的新疆,中国面积最大的内陆盆地。

东西长1500公里,南北宽约600公里,面积达53万平方公里,海拔高度在800至1300米之间,地势西高东低,盆地的中部是著名的塔克拉玛干沙漠,边缘为山麓、戈壁和绿洲(冲积平原)。

四周被山系环绕,北面是天山褶皱系,南边为昆仑褶皱系,东南边为阿尔金断隆。

塔里木盆地是中国大型克拉通断—坳陷叠加含油气盆地,其特征不同于我国东部盆地,与世界其他主要含油气盆地也有显著差异。

而位于塔里木盆地中心的塔克拉玛干沙漠,被认为含有储量丰富的石油和天然气[1],地形封闭,开口朝东南。

二、塔里木盆地主要构造运动在塔里木盆地演化过程中,发生了一系列重要的构造运动,它们与板缘的伸展张裂、俯冲消减和碰撞闭合作用有关。

塔里木运动造就了现今盆地运动格局的最初雏形;加里东中期运动使塔里木由克拉通内裂陷盆地转化为克拉通内挤压盆地;天山早期运动在盆内表现为强烈的上升隆起、块断活动和剥蚀作用,发生构造反转,并出现第一次准平原化过程;天山晚期和天山末期运动是一个连续的运动过程,前者以断裂、褶皱和岩浆活动为特征,后者以抬升和强烈剥蚀为标志,塔里木盆地出现第二次准平原化过程;印支运动使盆地大部抬升剥蚀,出现第三次准平原化过程;喜马拉雅运动使盆缘山系强烈挤压缩短和隆升剥蚀,山前发生强烈挠曲沉降。

塔里木盆地世界第一大内陆盆地。

位于新疆维吾尔自治区南部。

西起帕米尔高原东麓,东到罗布泊洼地,北至天山山脉南麓,南至昆仑山北麓,大致在北纬37°----42°的暖温带范围内。

盆地东西长1400千米,南北宽约550千米。

面积约53万平方千米,大体呈菱形。

四周高山海拔4000----6000米,盆地中部海拔1100---1300米,地势由西高东低,并稍微向北斜,地势的最低点是位于盆地东端的罗布波洼地,海拔781米。

边界受东西向和北西向深大断裂控制,成为不规则的菱形,并在东部以70千米宽的通道与河西走廊相接。

塔里木盆地形成的说法较多。

根据【大陆漂移说】理论,1987年9月,由中国科学院3个研究所4个学科13个专业的144名科学家组成的综合考察队,在对塔里木盆地进行了大规模深入考察研究后,向世人宣告了一个惊人的结论:塔里木盆地是一块从南半球中高纬度漂移到北半球的陆块。

根据【板块碰撞说】理论,同时又有科学家认为:根据板块运动理论,认为青藏高原的隆起是印度板块向北漂移,同欧亚板块碰撞并俯仰于后者之下的结果。

同时可能还受北方刚性的塔亚木地块向南楔入青藏地块的动力作用的影响。

根据【小行星撞地说】理论,还有科学家认为:由于塔里木盆地是整体的、大面积的地质拗陷,是刚性的地质拗陷盆地,其周围却正好是高原环抱。

根据“能量巨变、形状巨变”之规律,所以,产生塔里木盆地的能量之源只能是来自巨陨石或小行星对地球的入侵并撞击所致。

——《塔里木叠合盆地构造解析和应力场分析》主编:金之钧王清晨二地表地形塔里木盆地和准噶尔盆地中间由天山隔开,南北相对,分布于昆仑山、天山、阿尔泰山之间。

塔里木盆地南北宽为 520 km,东西长约 1300 km,塔克拉玛干沙漠位于塔里木盆地中心,几乎终年不雨,被认为是含有储量丰富的石油和天然气,地形封闭,开口朝东南。

台盆区地表包括沙漠浮土农田水网戈壁等,其中以沙漠覆盖区为主。

塔拉木盆地地形为典型的环状结构,由①边缘砾石戈壁滩。

有关塔里木盆地一、区域地质背景塔里木盆地是中国最大的内陆盆地,位于新疆维吾尔自治区南部。

北、西、南为天山、帕米尔和昆仑山、阿尔金山环绕,呈菱形,海拔1000 米左右,西部海拔1000米以上,东部罗布泊降到780米,面积约56万平方公里。

盆地中央是著名的塔克拉玛干大沙漠,沙漠覆盖面积约33 万平方公里。

塔里木盆地是我国陆上最大的沉积盆地,也是大型叠合复合型盆地,自震旦纪至第四纪,经历了不同的构造环境,发育古隆起,伸展构造、冲断构造和走滑构造。

盆地内部按基底顶面起伏划分成“三隆四坳” ,即库车坳陷、塔北隆起、北部坳陷、塔中隆起、塔西南坳陷、塔南隆起、塔东南坳陷。

不同类型原型盆地充填各种沉积序列,形成各类油气系统和评价单元。

二、构造运动和演化发展塔里木盆地是塔里木板块的核心稳定区部分,塔里木板块是一个具有古老大陆地壳基底的、自元古代超大陆裂解出来的、古生代独立的古陆块,其四周边界分别为:北部边界为天山造山带;西南部边界为西昆仑造山带;东南部边界为阿尔金走滑断裂带,现今为欧亚大陆板块南缘蒙古弧与帕米尔弧之间的广阔增生边缘中的中间地块。

塔里木板块经历了长期复杂的漂移演化,它在早古生代为一独立漂移的古陆块,在晚古生代它拼贴在欧亚大陆南缘成为大陆边缘增生活动带的一部分,在晚古生代末期到中生代塔里木板块受特提斯构造带控制,由于羌塘地块、印度板块等与欧亚大陆碰撞,随着特提斯洋闭合,塔里木成为大陆内部稳定地块及沉降的山间盆地。

新生代则主要受喜马拉雅构造带控制。

塔里木盆地构造运动的多期性决定了盆地演化的多阶段性,根据沉积建造特征、构造变动特征及不整合面的分布, 塔里木盆地可分为7个演化历史阶段。

(1)前震旦纪: 基底形成阶段。

(2) 震旦纪—奥陶纪: 克拉通内坳陷与克拉通边缘坳拉槽发展阶段。

(3) 志留—泥盆纪: 克拉通内坳陷与周缘前陆盆地发展阶段。

(4) 石炭—二叠纪: 克拉通边缘坳陷与克拉通内裂谷阶段。

(5) 三叠纪: 前陆盆地发展阶段。

塔里木盆地地貌古新世地质形成及撞击说讨论【摘要】塔里木盆地位于中国西部,是一个地质形成复杂且地貌多样的地区。

在古新世时期,经历了地质构造运动的影响,形成了独特的地质结构和地貌特征。

古新世地质形成过程中,撞击事件的影响备受讨论,对塔里木盆地的地貌演化产生了深远影响。

通过探讨塔里木盆地地貌古新世地质形成及撞击说,可以更深入地了解该地区的地质历史和演化过程。

未来的研究需要进一步深入挖掘塔里木盆地地质背景,并探讨可能的新发现和研究方向,以丰富我们对这一地区的认识。

【关键词】1. 塔里木盆地概述2. 地貌特征3. 地质形成4. 古新世时期5. 地质构造运动6. 古新世地质形成7. 撞击说讨论8. 地貌演化过程9. 塔里木盆地地貌古新世地质形成及撞击说综述10. 未来研究展望1. 引言1.1 塔里木盆地概述塔里木盆地是中国新疆维吾尔自治区西部的一个盆地,位于喀喇昆仑山与天山山脉之间。

盆地东西长约1200公里,南北宽约550公里,总面积达50万平方公里。

塔里木盆地是中国西部最大的陆内盆地,也是世界上最大的内陆流域之一。

塔里木盆地地势平坦,水流不通,气候干燥,属于典型的大陆内干旱区。

盆地内分布有若干个小盆地,如库车盆地、阿克苏盆地、和田盆地等。

这些小盆地各具特色,但总体上都反映了盆地的干旱、热带和大陆性气候特点。

塔里木盆地地质构造复杂,经历了多次构造活动,形成了多样化的地貌。

盆地内有褶皱山地、火山岩丘、盐碱沼泽、沙漠等地形特征。

盆地内还分布有丰富的石油、天然气等矿产资源,具有较高的经济价值。

塔里木盆地是一个典型的内陆盆地,具有独特的地质、地貌和气候特点,对研究内陆盆地的形成演化过程具有重要的科学价值。

1.2 地貌特征塔里木盆地的地貌特征主要表现为其广阔的盆地平原和分布在其周边的山脉地带。

盆地平原呈现出一片开阔的景象,水草丰盛,植被茂密,自然景观优美。

而山脉地带则呈现出山峦起伏、嶙峋怪石、险峻峡谷等特征,形成了对比鲜明的地貌景观。

有关塔里木盆地一、区域地质背景塔里木盆地是中国最大的内陆盆地,位于新疆维吾尔自治区南部。

北、西、南为天山、帕米尔和昆仑山、阿尔金山环绕,呈菱形,海拔1000 米左右,西部海拔1000米以上,东部罗布泊降到780米,面积约56万平方公里。

盆地中央是著名的塔克拉玛干大沙漠,沙漠覆盖面积约33 万平方公里。

塔里木盆地是我国陆上最大的沉积盆地,也是大型叠合复合型盆地,自震旦纪至第四纪,经历了不同的构造环境,发育古隆起,伸展构造、冲断构造和走滑构造。

盆地内部按基底顶面起伏划分成“三隆四坳” ,即库车坳陷、塔北隆起、北部坳陷、塔中隆起、塔西南坳陷、塔南隆起、塔东南坳陷。

不同类型原型盆地充填各种沉积序列,形成各类油气系统和评价单元。

二、构造运动和演化发展塔里木盆地是塔里木板块的核心稳定区部分,塔里木板块是一个具有古老大陆地壳基底的、自元古代超大陆裂解出来的、古生代独立的古陆块,其四周边界分别为:北部边界为天山造山带;西南部边界为西昆仑造山带;东南部边界为阿尔金走滑断裂带,现今为欧亚大陆板块南缘蒙古弧与帕米尔弧之间的广阔增生边缘中的中间地块。

塔里木板块经历了长期复杂的漂移演化,它在早古生代为一独立漂移的古陆块,在晚古生代它拼贴在欧亚大陆南缘成为大陆边缘增生活动带的一部分,在晚古生代末期到中生代塔里木板块受特提斯构造带控制,由于羌塘地块、印度板块等与欧亚大陆碰撞,随着特提斯洋闭合,塔里木成为大陆内部稳定地块及沉降的山间盆地。

新生代则主要受喜马拉雅构造带控制。

塔里木盆地构造运动的多期性决定了盆地演化的多阶段性,根据沉积建造特征、构造变动特征及不整合面的分布, 塔里木盆地可分为7个演化历史阶段。

(1) 前震旦纪: 基底形成阶段。

(2) 震旦纪—奥陶纪: 克拉通内坳陷与克拉通边缘坳拉槽发展阶段。

(3) 志留—泥盆纪: 克拉通内坳陷与周缘前陆盆地发展阶段。

(4) 石炭—二叠纪: 克拉通边缘坳陷与克拉通内裂谷阶段。

(5) 三叠纪: 前陆盆地发展阶段。

木盆地是中国最大的内陆盆地。

在新疆维吾尔自治区南部。

北、西、南为天山、帕米尔和昆仑山、阿尔金山环绕。

面积530000平方公里。

中国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠就位于此,这里还是中国重要的油气产区。

那么,塔里木盆地是如何形成的呢?

塔里木盆地在中国的位置

板块构造演化

◆前震旦纪地质构造演化

目前在塔里木获得最老同位素年龄的岩石和数据表明,塔里木盆地在中太古代甚至早太古代就已经发生了来源于亏损地幔的偏碱性玄武岩浆的喷溢活动,岩浆的侵入形成了塔里木盆地原始的陆核。

早元古代是本地区地壳快速增长的重要时期,也是由陆核发展成为陆块的时期。

早元古代兴地期,广泛而剧烈的构造运动,使岩石产生强烈变形,最后使塔里木陆块、柴达木陆块和准噶尔微陆块聚合连成一片。

经过中元古代末兴地期克拉通化后,聚合在一起的塔里木陆块重新裂离,并在陆块内部产生了裂陷。

晚元古代,“远古南天山洋”和“远古昆仑洋”闭合消亡,古塔里木板块在经历太古宙陆核形成,早元古代稳定陆块增生发展和中—晚元古代构造演化后终于逐渐成型。

◆震旦纪及古生代构造演化

震旦纪是塔里木盆地发展史上一个转折时期。

塔里木运动之后,统一的古塔里木板块形成。

震旦系是作为塔里木板块克拉通盆地的第一个沉积盖层而覆盖了塔里木盆地。

早震旦世,在塔里木板块边缘和内部发育大陆裂谷盆地。

他们与地幔上隆、地壳变薄和伸展有关。

晚震旦世继续拉张,在塔里木主体部位形成克拉通内张盆地。

沉降速率较早震旦世明显降低。

寒武至奥陶纪塔里木板块北部由于天山微陆块继续向北运动而进一步扩张,地幔物质侵入形成洋壳。

洋盆发展结果导致塔里木板块北与哈萨克斯坦板块分离,南与羌塘板块相隔。

寒武系—下奥陶统是盆地主要的生油岩之一。

奥陶纪末,由于塔里木大陆板块大陆边缘早古生代的“天山多岛有限洋盆”和“库地—奥依塔格洋盆”俯冲消减和微板块的碰撞所产生的加里东中期运动,对塔里木板块及其边缘的构造演化具有重要的影响。

这期运动可能是塔里木板块南北边缘化为主动边缘的反映。

志留纪开始,南天山洋由东向西逐渐闭合;泥盆纪末,塔里木板块与哈萨克斯坦板块碰撞拼贴;库地洋于泥盆纪晚期闭合,中昆仑地块拼贴到塔里木板块之上。

经过这一时期一系列的构造运动之后,塔里木腹部形成了大型克拉通内挤盆地,具有独特的沉降史和构造特征。

石炭—二叠纪是塔里木板块由古全球构造运动体制新全球构造运动体制转化的过渡时期(朱夏,1983),即由早古生代边缘多中心不对称扩张、微陆块与多岛有限洋盆、弧后盆地间“手风琴”式此张彼合运动、单向俯冲与软碰撞关闭的构造运动体制向威尔逊旋回式的洋中脊大规模对称扩张、“传送带”式俯冲消减、沟弧盆体系同时发育的新全球板块构造运动体制过度。

◆中—新生代构造演化

从三叠纪开始,塔里木进入陆盆演化阶段,主要受控于亚欧大陆南缘特提斯洋的周期性俯冲消减和闭合作用,同时与盆地基地核挤压隆起或山系发展有关。

侏罗纪—古近纪,塔里木盆地形成演化与欧亚大陆南缘的一系列碰撞时间有关,如侏罗纪晚期的拉萨碰撞和白垩纪晚期的科希斯坦碰撞事件等。

每一期碰撞都使围限塔里木盆地山系和基底核挤压隆起发生周期性复活,形成向盆地内的挤压逆冲构造,在冲断带前缘发育前陆盆地。

新进纪—第四纪,随着印度板块对欧亚板块的俯冲与碰撞,及碰撞后印度板块向欧亚板块楔入所产生的远程效应的影响,天山和昆仑山大幅度隆升推覆。

碰撞后,印度板块仍然继续向北俯冲,西昆仑造山带受强烈挤压收缩和抬升,北部岩块长距离逆冲在塔

里木盆地之上,加剧了塔里木板块岩石的挠曲

程度。

西昆仑山,天山褶皱强烈上升,并伴随着走滑断层系活动,盆地相对下降形成统一的由造山带包围的塔里木盆地。

现代印度板块与欧亚板块的作用

油气演化

①寒武—奥陶系地台上第二次的大的海侵沉积旋回,在塔里木盆地广泛分布,面积约为40万km2。

整个地台表现为开阔的温带广海环境,沉积了一套巨厚的海相地台型碎屑岩—碳酸盐岩建造。

生油层主要发育在盆地北部拗陷中。

②受海西构造运动的控制,石炭系—下二叠统是海侵—海退的沉积环境旋回,主要沉积了地台型浅海、滨海相碎屑岩—碳酸盐岩建造。

生油层厚度大。

③二叠纪末期的晚海西运动使整个塔里木盆地转入陆相盆地发展阶段,盆地的分割性很强。

中、晚三叠世,一些断陷湖泊变为半深湖区,形成了深灰色、灰黑色、有机质丰富的泥岩,为良好的生油层。

参考文献:

汤良杰,《塔里木盆地演化和构造样式》

丁道贵,汤良杰,《塔里木盆地的形成与演化》

欧阳沙怀,魏洲龄,林舸,《中国西北地区历史—因果论油气大地构造》

范璞,马宝林,《塔里木油气地质总论》。