徐志摩的人生情感经历

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:19

徐志摩和林因微的故事徐志摩和林因微是20世纪初中国文学界的两位杰出人物。

他们的故事始于上海,那是一个充满艺术氛围的城市。

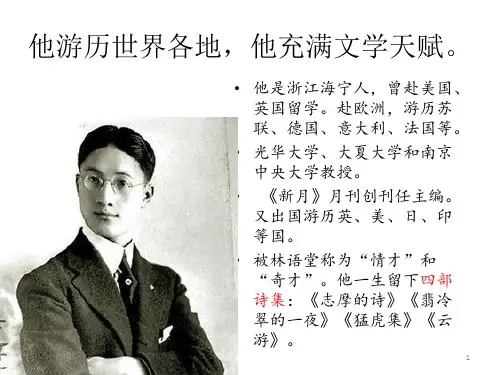

徐志摩,是中国现代诗歌的奠基人之一,也是一位杰出的翻译家和散文家。

他年轻时赴美留学,接受了现代西方文化和艺术的影响。

他的作品深受浪漫主义和象征主义的影响,充满了情感和思想的寄托。

他的才华和魅力吸引了众多女性。

林因微,是一位出色的文学评论家和散文家,她以清新独特的文风和独到的见解而闻名。

她对中国传统文化和现代文学有着深厚的造诣,被称为“现代文学女神”。

她聪明、才华横溢,深受徐志摩及其他文人学士的赏识。

在上海的一个文学聚会上,徐志摩和林因微第一次相遇。

两人一见钟情,立即产生了强烈的吸引力。

他们对文学、艺术和人生的观点非常相似,彼此之间有了深入的交流,并开始往来书信。

然而,这段爱情经历了许多困难和挫折。

徐志摩之前有过婚姻,他不得不面对选择和责任。

此外,他们的文学事业也给这段情感带来了障碍,因为他们都有自己独立的写作和研究工作。

尽管如此,徐志摩和林因微之间的爱情并没有熄灭。

他们在公开场合上尽力隐藏自己的感情,但私下仍保持了频繁的联络。

他们通过写信和见面来表达对彼此的思念和爱意。

然而,这段爱情的结局并不如他们所愿。

1931年,徐志摩在回国途中不幸遇到船难,年仅30岁的他就这样离世了。

林因微得知这个消息后非常伤心,她对徐志摩的爱一直延续到她晚年。

她用文字纪念了他,并把他的一些遗作付梓出版。

徐志摩和林因微的故事是一段悲剧,但他们之间的爱情却成为了传世的经典。

他们的诗歌和散文作品铭刻在中国文学史上,成为了文学史上的瑰宝。

他们的爱情故事也成为了流传百年的佳话,激励了无数人追寻自己的爱情和梦想。

徐志摩:潇洒人生的隐痛诗人徐志摩是一个不甘寂寞,且永远地在追寻新的兴奋热点和新奇活法的人。

可以这样说,在他的骨子里,在他人生的词典里,无聊、平庸与缺乏鲜活生命活力的凡夫子俗子式的生活是永远地被剔除的,他就是一团鲜红跳蹦的火焰。

这样的人生态度反映在他的爱情观中,自然是风景绚烂,奇彩无比,且耐人寻味。

但透晰这鲜活蹦跃的生命之火,偶尔也能看到甚至嗅到几缕无奈与阵阵隐痛。

(一)潇洒倜傥的诗人徐志摩,于1924年在北京结识了陆小曼,(1903年-1965年,上海人)这似乎可以说是现代气派的风流才子遇上丽质佳人。

如用志摩的话来讲是"多谢天,我的心又一度的跳荡"。

那柔情似水的小曼的心,自然被激活了,因而也应是这样的感受。

他俩双双要携手,互相壮着胆,向着那鼠胆的社会爆发出一声炸雷。

但当时对双方来说,都有着无论从传统礼教意义上讲也好,从法律规范方面来讲也好,都是属有妇之夫和有夫之妇,但情感的激荡与撩拂,使双方都下了决心,要完成人生的重大扶择,实现自我人生的价值。

在这方面,志摩的胆略起到了至关重要的作用。

即使社会发展、进步、文明到今天这个份上,人们的思想不断解放,爱情观念不断更新,人生态度不断进化,如果回读七、八十年前志摩给小曼写下的"情书",我们仍似乎有点坐不住,心也一度被撩拨、激扬。

读志摩给陆小曼的六十六封信和在那段时间里留下的日记,便可真真切切地感受到这位性情诗人在大胆追求"美、爱与自由"人生时的隐痛。

志摩爱上了小曼,在日渐添情升温的过程中,终究有了质的飞跃,那深邃永恒记忆的"Kiss ing TheFire"(火吻),是他俩携手向平庸人生的告别,向鼠胆社会的宣战书!因为他们自认为一切勇气已经具备,为了真爱、为了真美,为了人生的真自由,他们可以抛弃一切。

"这是一个懦怯的世界:/容不得恋爱,容不得恋爱!/披散你的满头发,/赤露你的一双脚;/跟着我来,我的恋爱,/抛弃这个世界/殉我们的恋爱!"(《这是一个懦怯的世界》)深深爱上小曼的志摩,为心上的人暂且囚困于人生的牢笼而百般忧急,"我的乖!你前生作的是什么孽,今生要你来受这样惨酷的报应。

徐志摩的经典爱情故事徐志摩的经典爱情故事徐志摩是中国现代诗坛上屈指可数的大诗人之一,20年代末到30年代盛极一时的“新月派”主将。

他的诗,风格欧化,流动着内在的韵律和节奏,情感真挚充沛,有《再别康桥》等许多名篇传世。

徐志摩留学英美,交游广阔:胡适、梁启超、郁达夫、沈从文、罗素、狄更生、泰戈尔、曼殊斐儿……无一不是社会名流兼文化名人。

长辈与他亦师亦友,同辈与他亲密无间。

熟识徐志摩的人都称赞他的性格品行,说他天真挚诚、不计名利、热情无私、活泼风趣,有徐志摩的地方就有欢笑。

但是,总是给别人带来欢乐的徐志摩内心却有解不开的“烦恼结”。

徐志摩在婚姻的低潮期写下名诗《我不知道风是在哪一个方向吹》,其实他一生的风基本来自三个方向,也就是性格完全不同的三个女性:张幼仪、林徽因、陆小曼。

像许多抒情诗人一样,女性是徐志摩灵感的源泉,也是他悲剧的根源。

1915年,由政界风云人物张君励为自己的妹妹张幼仪提亲,徐志摩把从未谋面的新娘娶进了门。

张幼仪出身显赫富贵却不娇纵,相夫教子,恪尽妇道。

而徐志摩对这桩“无爱的婚姻”始终心存疑虑,在英国念书时结识林徽因更促使他决心离婚。

1922年3月两人在柏林离婚,11月还在国内发表了离婚通告,成为当时的头号新闻。

徐志摩还写下《笑解烦恼结》一诗送给张幼仪,痛斥封建礼教后说:“此去清风白日,自由道风景好”。

可这时徐志摩的“烦恼结”已系在了林徽因身上。

林徽因秀外慧中,是有名的才女,其父林长民也是社会名流。

她与徐志摩相识时只有17岁,两人虽然相知很深,但最后林徽因还是嫁给了梁启超之子、后来的著名建筑学家梁思成,他们的因缘也是一段佳话。

从此林徽因成为徐志摩梦中可望而不可及的一个完美身影。

徐志摩完美的现实追求终落在社交名媛陆小曼身上。

陆小曼是有名的美人加才女,与徐志摩相恋时已是有夫之妇。

两人的恋情成为当时最轰动的社会新闻之一。

他们在经受了许多痛苦折磨后终成眷属,而婚礼上还遭到证婚人梁启超声色俱厉地训斥:“希望勿再做一次过来人。

徐志摩与他生命中三个女人的情感故事客观地讲,徐志摩生命中的三位女子都十分优秀。

张幼仪,大家闺秀、知书达理,本分而孝顺,并且,多年后,成为商界精英。

陆小曼,美丽娇艳、才艺双绝,名冠南北。

林徽因,知性美女,多才多艺,成果丰硕,中国古建筑权威。

三人的共同点是至少懂一国外语。

陆小曼与林徽因还分别被公认为民国“四大美女”之一!徐志摩徐志摩,浙江嘉兴海宁人,出身于富商之家。

现代诗人、散文家。

出生于1897年1月15日,1931年11月19日离世。

享年34岁。

中学在杭州一中学习。

后依次在上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学就读。

1918年赴美国克拉克大学学习,获学士学位,并荣获一等荣誉奖。

同年,转入纽约哥伦比亚大学研究院攻读经济学。

1921年赴英国剑桥大学学习政治经济学。

1923年成立新月社。

先后任北京大学、华东师范大学、华东师范大学、南京大学教授。

1930年,在胡适之的邀请下,他承担了北京大学教授的职责,他也是北京女子师范大学的教授。

他最为人们熟知的作品是《再别康桥》,同时也是他的代表作。

张幼仪徐志摩的第一任妻子,张幼仪,1900年生于江苏宝山,逝于1988年。

1915年与徐志摩结婚。

1918年生下长子徐积锴。

1920年,张幼仪赴欧洲与徐志摩团聚。

然而,就在这个时候,徐志摩却疯狂地爱上了林。

为了追求林,徐志摩毅然提出与张幼仪离婚。

那时,林微因非常痛苦。

但经过一段时间的思考,我还是同意了徐志摩的要求。

第二年生下第二个儿子后,正式与徐志摩离婚。

1926年,张幼仪返回中国。

1927年,在东吴大学任德文教授。

1928年辞职,任上海女子商业储蓄银行副总裁,并兼任云裳服装公司总经理。

1949年移民香港。

1954年,在其54岁时,与苏纪之医师结婚。

1970年代初,苏纪之去世,张幼仪搬往美国与家人团聚。

1988年,在纽约去世。

享年88岁。

为张幼仪作媒的是她的四哥张嘉璈。

当时,他任浙江都督的秘书。

一次他陪同都督到杭州一中视察工作,无意中发现才华横溢、出类拔萃的徐志摩。

我心中的徐志摩姓名:火苗学号:2009125110在现代诸多文人中,对于徐志摩,我是很热爱和欣赏的。

在我心中,他那天才的抒情气质,至情至性的灵魂,以及率真纯洁的人生格调,都让我非常的着迷和沉醉。

我热爱和欣赏他,不仅是他的诗文,还有他那豪放不羁的性情,那种情致,绝非偶然,而是心灵深处自由的释放,他是浪漫的,对生命的理解也很特别。

喜欢读他的诗,喜欢在文字中领受他的浪漫与孤独,敬佩他的至情至性,这位真正为实现自己理想的奋斗者,用自己所有的岁月都在超越世俗,他不仅有才,而且有情。

他的一生都在追求着:“爱,自由,美。

”他,为诗歌而生,为爱情而活!在中国的二三十年代,他曾惬意遨游在诗文的海洋中,写下了中国近代最优美的诗句,读他的诗文,才领受了文字诞生的真正意义,那深邃的,睿智的,飘逸的诗句,是我为之倾倒,使我留恋往返。

其实最令人着迷的是他的爱情,对爱与自由的信仰就注定了他会有悲剧的人生。

在他25岁的时候,在剑桥,遇见并相识了林徽因,真正的爱情来了,他为爱而痴狂。

于是,他有了“完全诗意的信仰”。

林徽因,一个受双语(中文、英文)文化教育的女子,她的思维和表达方式,以徐志摩的生命中只有:一个是爱,一个是自由,一个是美。

然而,在他的真实生活中,他却早早地失去了自由,驾驭自我灵魂的自由。

他在20岁的时候,就有了一个自己不喜欢的婚姻,他对生命中的一些具体的抗争也就开始了。

如果,这时的他,还没有,婚姻,那么,他的心,会更加纯净和剔透,会更加富有灵感,让他和她有更多的沉静和美的交互。

但是,林徽因的整个生命并不是完全针对文学而生的,虽然,她有着一个诗人的心灵。

所以最后对于徐志摩来说,可惜她不是归人,只是过客,是让他终生魂牵梦绕的行者。

他们仅仅拥有了一段美好的人间四月天的传奇!多情的诗人写下着名的诗文:“你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的方向,你记得也好,最好你忘掉,在这交会是互放的光芒。

”超凡的女子则呢喃道:“认识这玲珑的生从容的死,这飘忽的途程也就是个美丽美丽的梦。

【课外阅读】从徐志摩诗歌特色看其爱情观徐志摩是“新月派”代表诗人,他的诗想象丰富、比喻生动,重视意境的创造,他的爱情诗在诗歌创作中占有重要的地位,这些诗歌唱纯真的爱情,委婉而优美,表现对个性解放的追求,大多写得真挚、热烈、温柔、清新。

徐志摩深信理想的人生必须有爱,有自由,有美,他以其天真、直率、有趣味的情怀性格和超然的态度对待一切,云游短暂的人生。

作为近现代中国文坛上颇有影响的人物,徐志摩和胡适都在中国近现代文学史上具有显赫的地位。

两人之间有着许多相同相近之处。

本文试图通过重点分析徐志摩的诗歌特色探究其爱情观,同时通过比较两位诗人所持的爱情观、婚姻观以及由此产生的人生实践,从中窥见同中之异,异中之同,并从中感受与推思近代文化人的个性特点和心路历程。

潮乡海宁,素有鱼米之乡、文化之邦、名人之地的美称,翻开海宁的历史文化名人名册,不得不提到徐志摩,作为“新月派”的代表人物,徐志摩为后人留下了许多优美的诗篇。

他是杰出的历史文化名人,对中华新文化的建设与繁荣作出了卓越的贡献,他的诗歌、散文受到不同年龄、不同阶层读者的喜爱。

志摩在他的《猛虎集·自序》里曾说他的心境是“一个曾经有单纯信仰的流入怀疑的颓废”,这句话是他最好的自述。

《追忆志摩》中指出:“他的人生观真是一种单纯的信仰,这里面只有三个大字:一个是爱,一个是自由,一个是美。

……他的一生的历史,只是他追求这个单纯信仰实现的历史”。

一、徐志摩生平简介徐志摩(1897~1931)现代诗人、散文家。

名章垿,笔名南湖、云中鹤等。

浙江海宁人。

1915年毕业于杭州一中,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。

1918年赴美国学习银行学。

1921年赴英国留学,入伦敦剑桥大学当特别生,研究政治经济学。

在剑桥两年深受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响。

1921年开始创作新诗。

1922年回国后在报刊上发表大量诗文。

1923年,参与发起成立新月社,加入文学研究会。

徐志摩的人生中的三个女人徐志摩的人生中的三个女人在现代作家徐志摩的一生中,有着三位非常重要的女人,分别是张幼仪、林微因以及陆小曼。

张幼仪出身江苏名门,受过新式教育,她性情温和善良,长相明眸清丽,知书达理又遵传统守孝道,她对徐志摩并不了解,他们的婚姻,是父母定下来的。

15岁的张幼仪就辍学嫁到浙江做了少奶奶。

婚后不久,长子徐积锴出生.徐志摩便赴英国读书。

其时,徐志摩一心追求林徽因,拒不接受张幼仪苦劝和阻挠,提出离婚。

虽然身怀有孕,张幼仪还是慨然应允徐志摩,结束了他们七年的婚姻。

张幼仪在离婚之后,远赴德国柏林,学习德语,并入裴斯塔洛齐学院攻读幼儿教育。

徐志摩在36岁不幸飞机遇难,作为前妻,张幼仪还无怨无悔地尽责,养育他们的孩子,以女儿的身份照顾着她的前公婆。

徐志摩在台湾出版的全集,也是张幼仪亲自指导整理编辑出来的。

张幼仪从国外归来,进入东吴大学教德语,还出任过上海女子商业银行副总裁,又在上海闹市区静安寺路开了一家云裳服装公司。

由张幼仪执掌的服装公司,是中国第一家新式服装公司,采用独特的立体剪裁法,一改中式服装形式,在上海滩风靡一时。

后来,张幼仪与苏医生成婚。

在她暮年,曾和苏医生一起,到英国康桥、德国柏林故地重游。

她站在当年和徐志摩居住过的小屋外,感慨万千,她没办法相信自己曾那么年轻过,并历经那么多人生荣辱沧桑。

林徽因始终清楚,徐志摩只是她生命中的惊鸿一瞥,只是一次漂亮的过错。

“我懂得,但我怎能应和”,这一句是林徽因发自肺腑的对徐志摩的真情告白。

她的一生也没有走出诗人的影子。

林徽因在《纪念志摩逝世四年》中写道:“我们这一群剧中的角色本身性情与性格抵触,理智与情感两不相容,幻想与事实当面抵触,侧面或背面激成悲痛。

”看着林徽因这字间和泪的话,她繁华的背地,后人读到的却是寂寞与悲凉,她与后来两个男人之间的所谓感情,也只是徐志摩曾经的万紫千红,为她的寂寞搭成了最好的映衬布景。

林徽因用她女人特有的心智,结束了和徐志摩一段无望的爱恋,在束装重拾娇艳如花的四月过后,她来不迭悲伤回望,因为她生命中的另一个主要男人――梁思成出场了。

徐志摩的诗歌特点徐志摩是新月派的代表诗人。

真挚地独抒性灵、追求个性解放是徐志摩诗歌的基本艺术个性。

他的诗歌特别是其中影响很大的抒情诗,达到了相当高的艺术水平。

下面是小编为大家介绍徐志摩的诗歌特点,欢迎阅读。

徐志摩的诗歌特点①构思精巧,意象新颖。

徐志摩常用奇特的想象、比喻,造成新奇、美妙的意象,用暗示委婉含蓄造成新颖、美妙的意象。

在《雪花的快乐》中,诗人以"雪花"自称比那飞扬的雪花的意象,巧妙地传达了执着追求真挚爱情和美好理想的心声。

《她是睡着了》以丰富的想象,描摹意中人的睡态,连续用星光下的"白莲"香炉里的"碧螺烟"喧响的"琴弦"翻飞的"粉蝶"四个富有浓郁诗意的物象,营造出美妙的意境。

《婴儿》用一个行将临盆的产妇对腹中婴儿的企望,象征地表现了作者对资产阶级理想的向往,构思不落俗套。

②韵律和谐,富于音乐美。

他认为"一首诗的秘密也就是它的内含的音节的匀整与流动";音节是诗的血脉。

在他大量的四行一节的抒情诗中,徐志摩常常使用重叠、反复、排比、对偶等手法,《雪花的快乐》里“飞扬、飞扬、飞扬”的连用,造成缠绵中不乏轻快的韵律;在节奏感之外平添了旋律感。

在用韵上,他多方采用西洋诗押韵的方法《先生!先生!》用随韵(AABB),《为要寻一个明星》用抱韵(ABBA),《他怕他说出口》用交韵(ABAB);使诗韵在和谐中显出变化。

③章法整饬,灵活多样。

徐志摩作为新格律派的代表诗人,十分讲究诗形和章法:他的诗虽以四行一节式较多,但从整体上看,节式、章法、句法、韵脚都各有变化,不太拘泥,讲究诗形而能不为其束缚。

整饬中有变化,呈现出灵活多样的体式。

《再别康桥》每节四行,隔行押韵;一、三行稍短,大抵六字,二四行稍长;大抵八字;诗行有规律地长短错落,又大段整齐、匀称。

④词藻华美,风格明丽。

徐志摩的诗富于想像力,自然也容易表现为文词的丰富,词藻的华丽、浓艳。

写徐志摩的作文【篇一:徐志摩人物素材】徐志摩人生经历徐志摩(1897.1.15~1931.11.19),现代诗人、散文家。

汉族,浙江海宁市硖石镇人。

徐志摩是金庸的表兄。

原名章垿,字槱森,留学美国时改名志摩。

徐志摩是新月派代表诗人,新月诗社成员。

1915年毕业于杭州一中,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学。

1918年赴美国学习银行学。

1921年赴英国留学,入剑桥大学1当特别生,研究政治经济学。

在剑桥两年深受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响。

1931年11月19日早八时,徐志摩搭乘中国航空公司“济南号”邮政飞机由南京北上,他要参加当天晚上林徽因在北平协和小礼堂为外国使者举办中国建筑艺术的演讲会。

当飞机抵达济南南部党家庄一带时,忽然大雾弥漫,难辨航向。

机师为寻觅准确航线,只得降低飞行高度,不料飞机撞上白马山(又称开山),当即坠入山谷,机身起火,两位机师与徐志摩全部遇难。

贡献建树诗歌集著有:《志摩的诗》、《翡冷翠的一夜》、《猛虎集》、《云游》共四集散文集有:《落叶》、《巴黎的鳞爪》、《自剖》、《秋》共四集小说集:仅《轮盘》戏剧:仅《卞昆冈》日记:《爱眉小札》《志摩日记》等译著《曼殊斐尔小说集》等。

他的作品已编为《徐志摩文集》出版。

徐诗字句清新,韵律谐和,比喻新奇,想象丰富,意境优美,神思飘逸,富于变化,并追求艺术形式的整饬、华美,具有鲜明的艺术个性,为新月派的代表诗人。

他的散文也自成一格,取得了不亚于诗歌的成就,其中《自剖》《想飞》《我所知道的康桥》《翡冷翠山居闲话》等都是传世的名篇。

评价1. 志摩死了,利用聪明,在一场不人道不光明的行为之下,仍得到社会一般人的欢迎的人,得到了一个归宿了!我仍是这么一句话,上天生一个天才,真是万难,而聪明人自己的糟踏,看了使人心痛。

志摩的诗,魄力甚好,而情调则处处趋向一个毁灭的结局。

看他《自剖》里的散文,《飞》等等,仿佛就是他将死未绝时的情感,诗中尤其看得出,我不是信预兆,是说他十年来心里的酝酿,与无形中心灵的绝望与寂寞,所形成的必然的结果!人死了什么话都太晚,他生前我对他没有说过一句好话,最后一句话,他对我说的:“我的心肝五脏都坏了,要到你那里圣洁的地方去忏悔!”我没说什么,我和他从来就不是朋友,如今倒怜惜他了,他真辜负了他的一股子劲!谈到女人,究竟是“女人误他?”“他误女人?”也很难说。

徐志摩与三个女人的故事每位闻名遐迩的诗人都有着欲语还休的爱情故事,徐志摩与张幼仪、陆小曼、林徽因三位佳丽的感情曾经轰动一时,至今仍然引起我们无限的遐想。

徐志摩是我国现当代著名诗人,曾写下了《再别康桥》《翡冷翠的一夜》等诗歌名篇,并且和林徽因、陆小曼二位当时著名的才女有过刻骨铭心的爱情。

徐志摩是徐家的长孙独子,自小过着舒适优裕的公子哥的生活。

沈钧儒是徐志摩的表叔,金庸是徐志摩的姑表弟,琼瑶是徐志摩的表外甥女,徐志摩与厉麟似、钱学森也有亲戚关系。

徐志摩本身有些非议,但毋庸置疑的但是徐志摩对我国诗学和文学的贡献却是不可忽略的,徐志摩共有两场婚姻,第一场婚姻便是徐志摩与张幼仪。

徐志摩与张幼仪徐志摩张幼仪是民国时期的著名夫妻,他们的婚姻源于张幼仪的四哥张公权对于徐志摩的欣赏和看重,两个年轻男女在没有渊源和情感的情况下,仅凭父母之命,媒妁之言而成婚。

但徐志摩本身并不情愿,但摄于其父的压力,勉强答应。

张幼仪婚后很受公婆喜爱,但始终得不到丈夫的欢心,即使生下长子徐积锴后,夫妻感情依旧没有改善。

徐志摩不顾娇妻幼子,远赴海外求学,还与名媛林徽因相识相恋,甚至在妻子张幼仪怀有身孕的前提下,向妻子提出了离婚。

隐忍坚强的张幼仪毅然同意,并在生下次子彼得后与徐志摩办理了离婚手续。

徐志摩张幼仪成为了民国首对采取西式方式离婚的夫妻。

张幼仪自立自强继续侍奉徐志摩的父亲,抚养儿子,依靠兄长坚强生活。

回国后,不但在学校任教,还受聘成为上海女子银行副总裁,事业有成。

解放后,张幼仪与一名华裔医生结婚,并于1988年在纽约病逝。

徐志摩与林徽因徐志摩林徽因都曾有过国外的生活和留学背景,因为父亲的旅欧安排,林徽因也有幸游历欧洲,在此期间结识了已经身为父亲的徐志摩。

徐志摩内心对封建婚姻有着非常强烈的抵触,他渴望自由的爱情和柔情似水的恋人,林徽因的出现满足了徐志摩几乎全部的幻想,于是徐志摩林徽因开始频繁的书信往来,徐志摩通过诗歌表达了自己对林徽因无限的相思和爱慕。

【内容摘要】徐志摩是20世纪中国文坛上一个很有声望的诗人。

感情极其丰富,而且相信感情的力量,可以改造人生,改造世界。

所以他的文字异常热烈、真诚、富于感人的魔力。

尽管徐志摩是一个感情丰富的浪漫诗人,但他在诗中却极力做到有节制的表现,不让感情泛滥成灾。

这种以理性节制情感为原则的美学主张与“中和之美”是一脉相承的。

本文通过对其诗歌情感的简要分析,领略徐志摩在其诗歌中所表达独特情感魅力。

他的一生却曾执拗痴迷地追求“爱、自由、美”,正是这种追求和痴迷与现实的不协调,使他的诗歌表达了一种哀而不伤的情愫;丰富的爱情经历,又不得不用诗歌的形式来表达他内心的万种柔情;诗歌中离愁别绪更是表达得柔肠百结,却有甜蜜忧愁,构成了徐志摩内心独特情感世界,魅力无穷。

关键词:情感哀而不伤柔情万钟甜蜜忧愁浅析徐志摩诗歌情感魅力王慧勇徐志摩自诩“我是一个信仰感情的人,也许我自己天生就是一个感情性的人。

”因此,他的“心灵的活动是冲动性的,简直可以说是痉挛性的”。

“感情是我的指南,冲动是我的风”。

他心头凝聚这般感情,赋予生灵们以情、以语,高歌长嚎,放任不羁,正如一匹野马驰骋在茫茫草原,蹄印载着他的活力。

N·爱伦堡说过一段名言:“一部作品,不论它写得多么有才气,如果它的思想、秉性和感情不一致,就会失去吸引力。

”我们读徐志摩全部的诗歌作品,不单是为了认识当时的社会生活,或是从中受到什么教益。

诗歌的使命决不仅仅在此。

特别是徐志摩的诗。

我们更需要的是诗人字里行间流露出来的通过读者心灵折射的情感魅力。

一、抒怀理想,哀而不伤。

徐志摩虽然生命短暂,他的一生却曾执拗痴迷地追求“爱、自由、美”——现实中的和梦幻里的。

徐志摩出身于一个封建、买办的富裕商人家庭,但受西方资产阶级自由民主思想的影响和“五四”精神的濡染,使他成为一名反封建的资产阶级知识分子,追求一种“爱、自由、美”的理想。

他的这种理想在当时的现实社会里不仅不易开花结果,还常常遭到扼制与摧残。

介绍徐志摩感情故事的书籍

以下是一些介绍徐志摩感情故事的书籍:

1. 《徐志摩的丽江情感》:该书由丽江文化研究专家撰写,以徐志摩在丽江的感情故事为主线,深入探讨了他与陆小曼的爱情故事及对丽江的深情。

2. 《徐志摩》:该书为徐志摩传记,其中详细描述了徐志摩的情感经历与感情故事。

从与陆小曼的相识、相知到后来与李优相恋,书中展现了他复杂而丰富的感情世界。

3. 《徐志摩和陆小曼》:该书以徐志摩与陆小曼的感情故事为核心,以两人间的爱情信件和诗文为线索,揭示了他们之间的悲欢离合和深情厮守。

4. 《那些徐志摩的女人》:该书以徐志摩与多位女性的感情故事为主题,展现了他在人生中多次陷入爱情的辗转与挣扎,力图揭示他情感生活的多样性和复杂性。

5. 《江山如此多娇:徐志摩与李优》:该书详细介绍了徐志摩与李优的感情故事。

通过对两人之间爱情和婚姻的观察和分析,书中展现了他们之间的亲情、友情、爱情以及彼此间的思索和牵挂。

这些书籍从不同角度深入探讨了徐志摩的感情故事,可以帮助读者更好地了解他的情感经历和内心世界。

[徐志摩轻轻的我走了]轻轻的我走了(1) [轻轻的我走了]轻轻的我走了徐志摩徐志摩(1896-1931),浙江海宁人。

1920年曾留学英国。

1923年加入新月社,成为新月社诗派的代表诗人。

“志摩是蝴蝶,而不是蜜蜂,女人好处就得不着,女人的坏处就使他牺牲了。

” --- 冰心轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

那河畔的金柳,是夕阳中的新娘;波光里的艳影,在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;在康河的柔波里,我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

寻梦撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥。

悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

赏析1:《再别康桥》是一首优美的抒情诗,宛如一曲优雅动听的轻音乐。

1928年秋,作者再次到英国访问,旧地重游,勃发了诗兴,将自己的生活体验化作缕缕情思,融汇在所抒写的康桥美丽的景色里,也驰骋在诗人的想象之中。

全诗以“轻轻的”“走”“来”“招手”“作别云彩”起笔,接着用虚实相间的手法,描绘了一幅幅流动的画面,构成了一处处美妙的意境,细致入微地将诗人对康桥的爱恋,对往昔生活的憧憬,对眼前的无可奈何的离愁,表现得真挚、浓郁、隽永。

这首诗表现出诗人高度的艺术技巧。

诗人将具体景物与想象糅合在一起构成诗的鲜明生动的艺术形象,巧妙地把气氛、感情、景象融汇为意境,达到景中有情,情中有景。

诗的结构形式严谨整齐,错落有致。

全诗7节,每节4行,组成两个平行台阶;1、3行稍短,2、4行稍长,每行6至8字不等,诗人似乎有意把格律诗与自由诗二者的形式糅合起来,使之成为一种新的诗歌形式,富有民族化,现代化的建筑美。

诗的语言清新秀丽,节奏轻柔委婉,和谐自然,伴随着情感的起伏跳跃,犹如一曲悦耳徐缓的散板,轻盈婉转,拨动着读者的心弦。