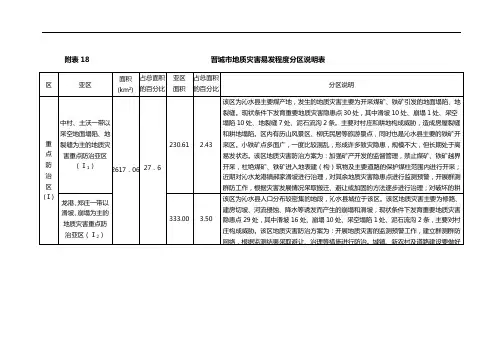

地质灾害易发区分区说明表

- 格式:doc

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:4

区域地质灾害的易发性与危险性的评价与分区[摘要]本文利用多源遥感技术和区域地质资料,再应用GIS技术、数学计算等手段对区域地质灾害的易发性与危险性进行了评价与分区,为以后的的地质灾害的发生提供一点帮助。

[关键字]危险性易发性地质灾害我国拥有960万平方公里巨大面积,处于亚欧板块东南方向,在印度板块与太平洋板块的互相碰撞下,致使我国成为了全球大陆板块碰撞最频繁的地区,因而我国属于地震频发区,大量的事实证明,很多的滑坡、泥石流、崩塌等各种地质灾害的发生往往受到地震的影响,当然,这样的地质灾害与洪水灾害、地震灾害相比造成的影响是小了很多,但其频发性是洪水灾害与地震灾害无法比例的。

1地质灾害的解释地质灾害指受到区域性地质生态环境发生变化从而引起的灾难,就像区域性的土地荒漠化,山地丘陵的水土的消减等,它们一般是泥石流、岩溶地塌陷、滑坡等,这些灾害都是突发性的。

它们一般都是由人为或者是自然影响造成的,当然,大多数还是两者一起造成的。

地球表面的生态环境受到严重的破坏,地质灾害的形成可以说是人为何自然两者共同作用造成的,它一方面是人造灾害,另一方面也是属于自然灾害。

在当今的社会已经对人民的生存和社会的进步造成了严重的影响,因而地质灾害的降低和避免势在必行。

2区域地质灾害的易发性的评价与分区(保山市隆阳区,该地多岩性)分区结果与办法和评价:地质灾害综合危险性指数法就是保山市隆阳区地质灾害易发性的分区办法,该办法采取2km乘以2km单元格拆分来处理该研究区,对每个单元格地质灾害综合危险性指数运用公式(Z=Zqr1+Zxr2)进行解决,在该公式中,地质灾害综合危险性指数就是Z,r1与r2的答案运用层次分析法求得为0.56和0.44,采用公式(Ai=D Ax+Q AQ+R AD+X),AX、AQ、AR、AD 它们的值运用层次分析法可以求得0.19、0.22、0.31、0.28。

坍塌、泥石流、滑坡的强度指数(R=a+b+c),地面地裂缝和塌陷的强度指数为(R=a+b),对单元格地质灾害综合危险性指数的求出要用到GIS技术,将各单元格中同样的合起来,从而对地质灾害易发区进行分划。

地质灾害易发区分区说明表附表一区(段)代号主要分布区面积(km2)地质灾害发育情况及主要危害唐湾—黄甲—龙眠崩塌、滑坡、泥石流地质灾害高易发区A包括唐湾、黄甲两镇的全部及龙眠、文昌、青草、范岗、吕亭、大关等镇(街道)的部分地区。

392.75发生崩塌、滑坡地质灾害39起,泥石流灾害2处,造成10人伤亡,直接经济损失356.0万元,现有隐患点85处,目前仍威胁人口2308人,威胁资产2970.9万元。

文昌—吕亭崩塌、滑坡地质灾害中易发区 B 包括文昌、龙眠、吕亭等镇(街道办事处)的部分地区。

35.58发生滑坡地质灾害1起,造成直接经济损失 1.5万元,现有隐患点3处,威胁人口30人,威胁资产98万元。

大关崩塌、滑坡地质灾害中易发区 C 大关镇的部分地区。

60.75发生崩塌、滑坡地质灾害3起,直接经济损失15.5万元,现有地质灾害隐患点8处,威胁人口124人,威胁资产252.5万元。

孔城—吕亭—文昌—青草崩塌、滑坡地质灾害低易发区D包括孔城、吕亭、大关、青草、范岗、新渡、双港、文昌、龙眠等镇(街道办事处)的部分或局部地区286.41区内重要的交通干线( G206、合安高速、沪蓉高速)沿线及居民住房存在一定的切坡现象,一般高度较小,已砌石护坡,边坡稳定性较好。

在强降水及人为等因素作用下诱发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小。

双港、练潭崩塌、滑坡地质灾害低易发区E 该区位于双港镇的南部。

12.32区内共有崩塌地质灾害隐患点1处,仍威胁人口6人,财产20.0万元。

新渡—嬉子湖—孔城—青草地质灾害不易发区F包括新渡、双港、金神、范岗、嬉子湖、孔城、青草等镇的大部分或局部。

780.65 区内未发现地质灾害和地质灾害隐患点。

鲟鱼地质灾害不易发区G 该区为桐城市鲟鱼镇,位于枞阳县境内,为桐城市所属飞地。

2.52 区内未发现地质灾害和地质灾害隐患点。

吕亭以及孔城河中游河岸崩塌地质灾害中易发段f1 孔城河水系的中游,包括杨河、双龙河、新店河、鲁王河等4条主要支流现有岸崩段8处,全长1544m,造成直接经济损失102.3万元,仍间接威胁人口139人,资产1723.0万元。

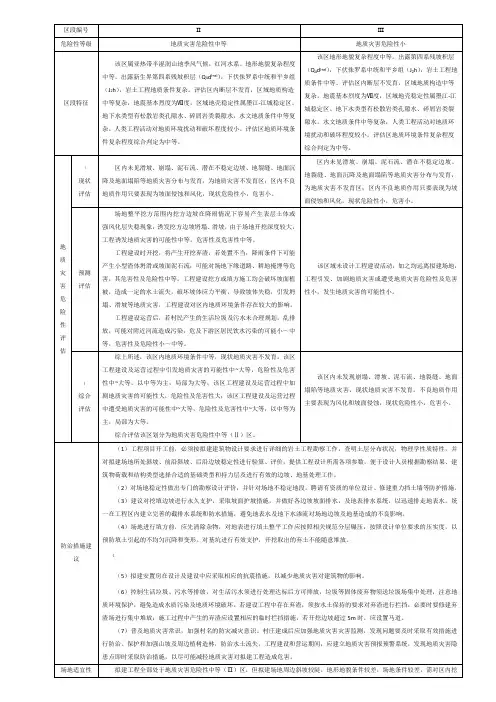

地质灾害易发区划分原则及分区概述第一节易发区划分原则地质灾害易发程度分区是根据市区内不同地域的地质灾害形成的地质环境条件、地质灾害发育现状及人类工程活动程度等因素进行划分。

其中,地质环境条件包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等;地质灾害发育现状包括不同类型的地质灾害的数量、规模、危害程度、稳定性等;人类工程活动程度包括人类工程活动的强弱对地质环境的影响等。

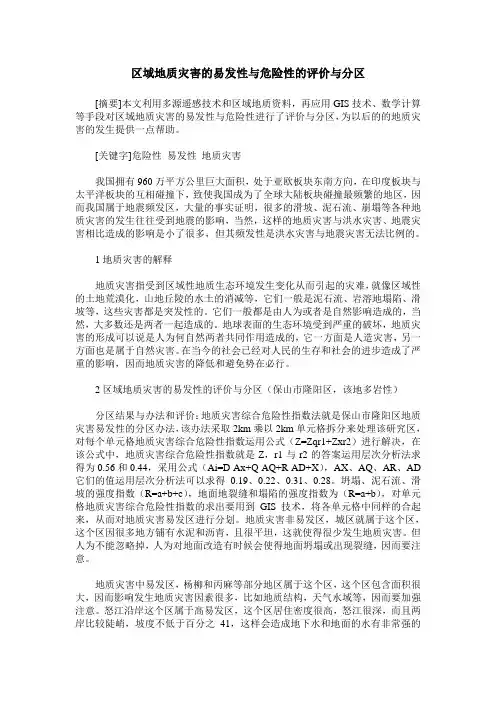

第二节易发区划分及分区概述根据易发程度分区原则,将石嘴山市划分为地质灾害高易发区(Ⅰ1-Ⅰ2)2个、地质灾害中易发区(Ⅱ1-Ⅱ2)2个、地质灾害低易发区(Ⅲ1-Ⅲ5)5个和地质灾害不易发区(Ⅳ)1个(表3-1)。

一、地质灾害高易发区(Ⅰ)受地形地貌、地质构造、降水、人类工程活动等因素的控制与影响,地质灾害高易发区主要分布在XX矿区、XX矿区、XX矿区,汝(箕沟)-西(大滩)公路两侧、301省道两侧及XX沟沟口至小西峰沟沟口山前地带,面积约540.04km2,占石嘴山市面积的10.37%。

1、XX—XX矿区泥石流高易发区、汝西公路—301省道崩塌高易发区和XX山前泥石流高易发区(Ⅰ1)行政区划位于XX街道办事处、XX街道办事处、崇岗镇、长胜街道办事处、青山街道办事处、长城路街道办事处、长兴街道办事处、沟口街道办事处,面积约427.31km2。

区内矿山众多、地质环境恶劣,地质灾害发育,共有地质灾害点250处,占地质灾害点总数的75.53%。

其中崩塌98处、滑坡20处、泥石流123处、地面塌陷7处、不稳定斜坡2处。

威胁矿区居民房屋、地面和井下物资、矿区公路、沟道、输电线路,涉及1645人。

灾害点密度为0.59处/km2。

XX—XX矿区泥石流高易发区、汝西公路—301省道崩塌高易发区地貌上位于构造剥蚀中山-低中山,山体大致呈近南北向展布,海拔高程1500~2000m,相对高差约200~500m。

山间沟谷发育。

受地形等多因素影响,区内年均降雨量相对工作区其它区域多10%,且多以局地突发性短时强降雨为主,雨量集中,频率较高,是区域内山洪、泥石流灾害最主要的诱发因素。

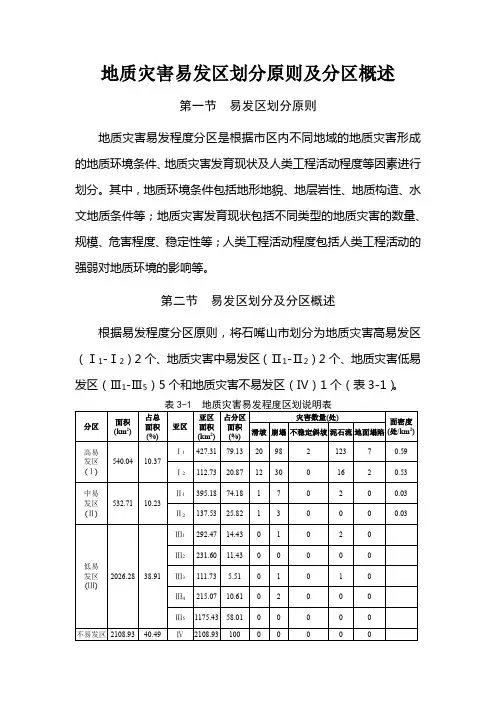

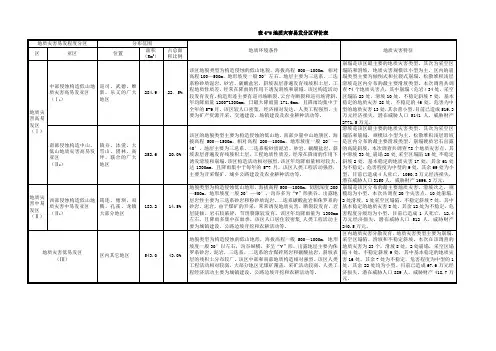

WESTERN RESOURCES2021广东省东源县位于广东省东北部,东江中下游,地形北高南低,东西两侧多山,以丘陵为主。

区内水系有东江及其支流新丰江等,地下水为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水和基岩裂隙水三种类型。

地层岩性主要为沉积碎屑岩类、碳酸盐岩类、火山碎屑岩类、变质岩类和松散岩类。

大地构造位于佛冈—新丰江纬向构造带与华夏系河源大断裂构造带的复合地段。

区内地质灾害发育,地质灾害明显受控于地形地貌条件、地质构造以及岩性特征等,同时还明显受控于人类工程活动以及降水气候等。

地质灾害区域对防治规划以及防灾减灾意义重大[1]。

本文通过不同的因素考虑,将该区域的地质灾害划分为高易发区、中易发区和低易发区,分别对不同分区内的地质灾害特征进行了研究,为进一步治理奠定了基础。

1.分区方法本次分区采用“地质灾害综合危险性(易发)指数法”,对广东省东源县境内的地质灾害进行定性评价[2]。

“地质灾害综合危险性(易发)指数法”的应用流程包括:(1)单元网格划分。

将广东省东源县的行政区划采用栅格数据处理方法进行网格剖分,每个子单元的长宽为2km×2km。

(2)计算方法。

地质灾害易发性综合指数的计算方法为:Zf=Z q·r1+Z x·r2(式1)式1中:Z f为各单元格的地质灾害易发性综合指数;Z q 为潜在地质灾害强度指数;r1为潜在地质灾害强度权值,取值0.6;Z x为现状地质灾害强度指数;r2为现状地质灾害强度权值,取值0.4。

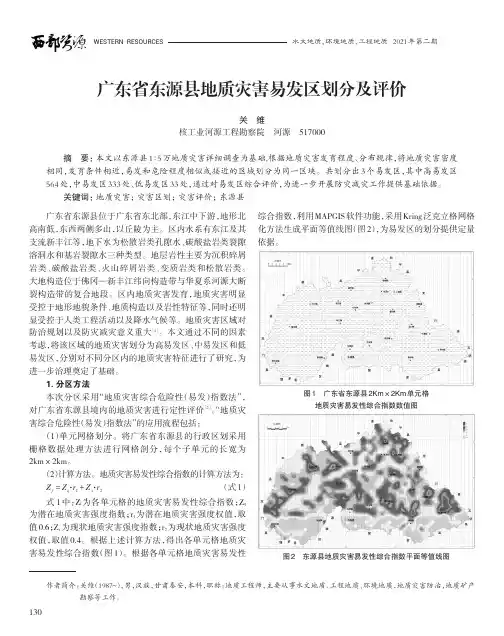

根据上述计算方法,得出各单元格地质灾害易发性综合指数(图1)。

根据各单元格地质灾害易发性综合指数,利用MAPGIS软件功能,采用Kring泛克立格网格化方法生成平面等值线图(图2),为易发区的划分提供定量依据。

图1广东省东源县2Km×2Km单元格地质灾害易发性综合指数数值图图2东源县地质灾害易发性综合指数平面等值线图广东省东源县地质灾害易发区划分及评价关维核工业河源工程勘察院河源517000摘要:本文以东源县1∶5万地质灾害详细调查为基础,根据地质灾害发育程度、分布规律,将地质灾害密度相同,发育条件相近,易发和危险程度相似或接近的区域划分为同一区块。

第四章地质灾害易发区地质灾害易发区是指容易产生地质灾害的区域。

易发区的划分是根据地质环境背景条件和现状地质灾害的分布并反映地质灾害的历史和未来发生的可能性。

第一节易发分区原则及方法一、分区原则根据国土资源部4号令《地质灾害的防治管理办法》和《县(县)地质灾害调查与区划基本要求》(国土资环发[2001]01号文)。

区内地质灾害易发区的划分主要考虑地质环境条件、矿产资源分布两个方面的因素并结合实际情况,拟定适合息烽县的地质灾害易发程度控制因子赋值表(见规划说明书表10.1、10.2、10.3、10.4、10.5),在此基础上运用网格剖分法赋值后,在计算机上用软件自动生成等值线分区,对不合理的边界采用人工修边,将全县地质灾害易发区划分为:高易发区、中易发区和低易发区三级。

(一)地质环境背景条件主要考虑:1、地层岩性(岩性组合、地层产状、风化程度);2、构造发育程度;3、地形地貌(地形坡度、相对高差、斜坡类型)。

(二)矿产资源主要考虑:1、矿产资源的分布情况;根据《实施细则》中地质灾害易发分区特征简表要求,结合息烽县实际情况,拟定适合本区的地质灾害易发程度因子评价简表(按防治规划说明书上的表),在此基础上,将息烽县地质灾害易发区划分为:高易发区、中易发区和低易发区三级。

二、分区方法对全县行政区域进行网格剖分,剖分后根据区内地质环境背景条件及矿产资源分布情况来进行网格赋值,然后圈定等值线进行易发分区(具体方法见规划说明书)。

第二节易发区分区特征一、分区命名原则分区命名原则:以“区域地理名+地质灾害种类+易发程度”进行分区命名,如“鹿窝~三友滑坡高易发区”。

二、地质灾害分区特征及评价上述原则,根据地质灾害易发程度评价及等值线圈定结果,结合该县实际情况,将息烽县地质灾害分为高易发区(等值线≥3.5)、中易发区(等值线2.5~3.5)和低易发区(等值线1.5~2.5)三级,各区平面位置见《贵州省息烽县地质灾害分布与易发分区图》(附图2)。

地质灾害易发区划分原则及分区概述地质灾害易发区划分是指根据地质环境和地质灾害的发生规律,划分出不同区域的易发地质灾害区。

这有助于指导防灾减灾工作和土地利用规划,以减少地质灾害对人类生活、财产和自然环境的影响。

地质灾害易发区划分一般遵循以下原则:地质条件原则、受灾历史原则、易发性综合评价原则、区域差异原则等。

首先,地质条件原则是划分易发区的重要准则之一、不同地质条件下的地质灾害易发性和危害程度存在差异,因此需根据地质条件的特点来划分易发区。

例如,山体滑坡易发区主要集中在山地地区,河流决口易发区则主要位于河流湖泊附近。

其次,受灾历史原则是划分易发区的重要参考依据。

地质灾害的发生往往具有一定的历史性,通过对历史灾害事件的整理和分析,可以发现灾害发生的规律和趋势,从而划分出易发区。

通常来说,发生过大规模地质灾害的区域有较高的易发性。

易发性综合评价原则是地质灾害易发区划分的核心原则之一、该原则将地质灾害的多个因素综合考虑,包括地质条件、构造活动、地形地貌、地质材料等因素,通过对这些因素进行权重分析和综合评价,确定不同区域的易发性等级,进而划分易发区。

最后,区域差异原则也是划分地质灾害易发区的重要原则之一、由于地质条件、气候条件、人口密度等因素存在差异,不同地区地质灾害的易发性也不同,需要根据具体情况划分不同的易发区。

例如,经济发展区域、城市城镇区等需要更加重视地质灾害的预防和减灾工作。

根据以上原则,地质灾害易发区可以分为多个不同的分区。

例如,根据山地地区和丘陵山地区的地质条件差异,可以将地质灾害易发区分为山区易发区和丘陵易发区。

山区易发区通常指的是山地地区,这些地区的山体滑坡和岩溶塌陷等地质灾害较为频发;而丘陵易发区则指的是丘陵山地区,这些地区的地壳运动活跃度较高,常常发生地震和滑坡等地质灾害。

此外,根据不同地段的地质条件、历史灾害情况和综合评价等因素,还可以将地质灾害易发区进一步划分为高风险区、中风险区和低风险区。

第六章地质灾害防治区第一节地质灾害防治分区一、分区的目的进行地质灾害防治分区的目的在于有针对性的对可能发生地质灾害发生区域进行有效管理,达到主次分明,以更好的预防地质灾害的发生。

二、分区的原则为保持行政单元的相对完整性及便于管理和实施,地质灾害防治分区原则上以乡镇及行政村界线为边界划定,但在划分过程中,还应考虑重要工程设施建设及工程布局区域进行修边,使之更结合实际,更具科学性。

三、分区方法1、地质灾害高易发区和中易发区内地质灾害集中发育、危害严重且危险性大的主要城县、集镇、村庄、大中型工矿企业所在地及学校等人口集中居住区、铁路、国家级和省级公路交通干线、重点水利、电力工程等基础设施、风景名胜区、旅游开发区、规划的新城镇区、国民经济规划中的重大建设项目及重点开发区段、重大工程布局地带、矿产资源开采及规划开采地带等,划分为重点防治区;2、地质灾害高易发区和中易发区中地质灾害发育的集镇、村庄、道路、工程所在地及国民经济规划较重要建设项目、较重要交通干线危害性较大的地段,划分为次重点防治区;3、将中易发区上述区以外的地带和低易发区,划分为一般防治区。

四、地质灾害防治区的防治工作重点1、地质灾害重点防治区(Ⅰ)本防治区目前滑坡、崩塌、地裂缝、地面塌陷、泥石流等地质灾害发育,共包括4个亚区,地质灾害造成重大损失的隐患点绝大部分发育在该区。

因此,本区防治地质灾害的重心在矿区、交通动脉地带、城市近郊的滑坡、崩塌、泥石流的预防和综合治理;并开展规划矿区、主干河流、城镇开发区、旅游规划区的地质灾害综合防治。

特别是拟新建建设工程必须进行地质灾害危险性评估,以确保人民生命财产的安全。

2、地质灾害次重点防治区(Ⅱ)本防治区目前滑坡、崩塌、地裂缝、地面塌陷、泥石流等地质灾害较发育,共包括4个亚区。

地质灾害造成重大损失的隐患点少量发育在该区。

随着社会经济的发展,仍应密切关注地质灾害的发生和综合防治。

特别是拟新建建设工程必须进行地质灾害危险性评估,以确保人民生命财产的安全。

第六章地质灾害防治区第一节地质灾害防治分区一、分区的目的进行地质灾害防治分区的目的在于有针对性的对可能发生地质灾害发生区域进行有效管理,达到主次分明,以更好的预防地质灾害的发生。

二、分区的原则为保持行政单元的相对完整性及便于管理和实施,地质灾害防治分区原则上以乡镇及行政村界线为边界划定,但在划分过程中,还应考虑重要工程设施建设及工程布局区域进行修边,使之更结合实际,更具科学性。

三、分区方法1、地质灾害高易发区和中易发区内地质灾害集中发育、危害严重且危险性大的主要城县、集镇、村庄、大中型工矿企业所在地及学校等人口集中居住区、铁路、国家级和省级公路交通干线、重点水利、电力工程等基础设施、风景名胜区、旅游开发区、规划的新城镇区、国民经济规划中的重大建设项目及重点开发区段、重大工程布局地带、矿产资源开采及规划开采地带等,划分为重点防治区;2、地质灾害高易发区和中易发区中地质灾害发育的集镇、村庄、道路、工程所在地及国民经济规划较重要建设项目、较重要交通干线危害性较大的地段,划分为次重点防治区;3、将中易发区上述区以外的地带和低易发区,划分为一般防治区。

四、地质灾害防治区的防治工作重点1、地质灾害重点防治区(Ⅰ)本防治区目前滑坡、崩塌、地裂缝、地面塌陷、泥石流等地质灾害发育,共包括4个亚区,地质灾害造成重大损失的隐患点绝大部分发育在该区。

因此,本区防治地质灾害的重心在矿区、交通动脉地带、城市近郊的滑坡、崩塌、泥石流的预防和综合治理;并开展规划矿区、主干河流、城镇开发区、旅游规划区的地质灾害综合防治。

特别是拟新建建设工程必须进行地质灾害危险性评估,以确保人民生命财产的安全。

2、地质灾害次重点防治区(Ⅱ)本防治区目前滑坡、崩塌、地裂缝、地面塌陷、泥石流等地质灾害较发育,共包括4个亚区。

地质灾害造成重大损失的隐患点少量发育在该区。

随着社会经济的发展,仍应密切关注地质灾害的发生和综合防治。

特别是拟新建建设工程必须进行地质灾害危险性评估,以确保人民生命财产的安全。

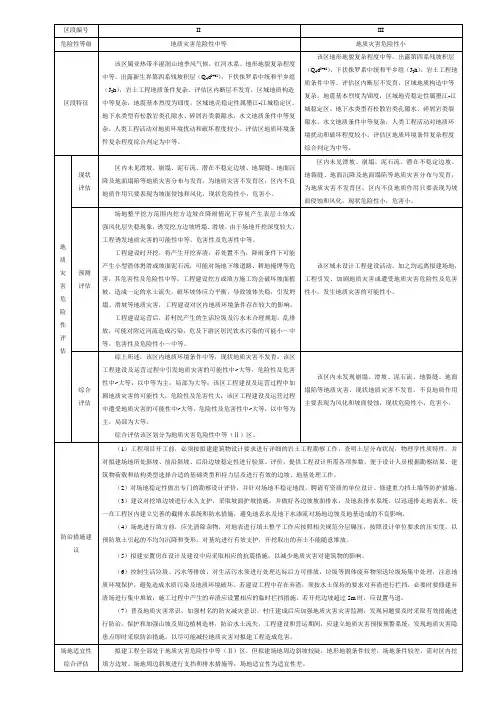

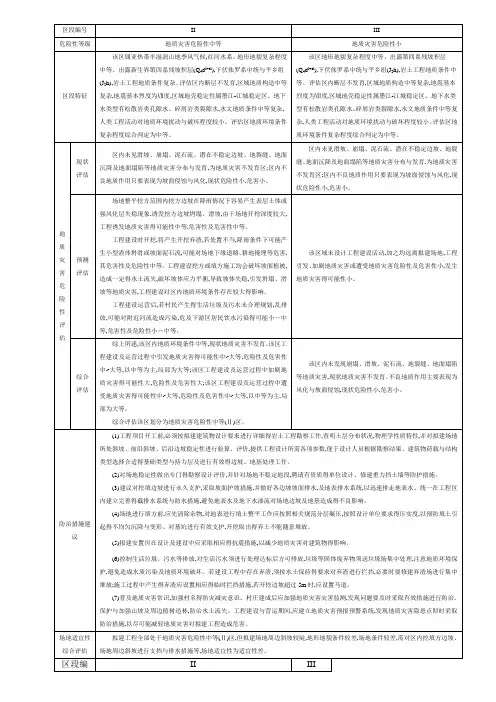

地质灾害易发区划分的原则、方法和评价一、易发区分区原则、方法(一)分区原则易发区分区遵循相似性与差异性原则,即相似性与差异性原则,即“区内相似,区际相异”,是区划的通用原则。

在区划中,将基本条件相似的单元划分为一个区,而将基本条件相异的单元划作不同的区。

(二)分区方法地质灾害易发区划是地质灾害防治规划的基础。

本次区划采用定量分析和定性分析相结合的方法进行分区和评价,首先根据地质灾害野外调查的样本统计数据和地质灾害形成条件选取评价指标,采用基于GIS的综合评判法进行定量分析,然后在此基础上,根据野外调查的实际情况、结合地质灾害遥感解译成果进行定性分析,最终得出区划结果。

1、评价模型综合评判模型通过数据归一化处理后,将各种灾害数据网格化,之后按下式计算,最后将各因素进行图形叠加,形成评判成果图。

计算公式如下:B =∑=⨯niiir b1式中:B—崩滑流发育程度指数;ib—评价指标归一化值;ir—权重。

2、评价指标体系结合模型特点,根据对野外调查实际资料的掌握和前述章节地质灾害形成条件的论述,综合评判模型指标选用地质灾害的点密度、地质灾害发育的坡度、坡高、坡型、岩土体类型等地质环境条件、地震、降雨及人类工程活动等诱发因素做为评价指标。

已有地质灾害群体统计评价指标主要包括地质灾害及隐患点的数量和规模,在此次地质灾害易发程度区划时,采用本次实地调查的159处资料作为样本来计算单元内已有地质灾害的点密度。

地质灾害形成的地质环境条件选取坡度、坡高、坡型、岩土结构等4项主要因素作为评价指标,诱发因素为地震、工程活动和降雨。

在地质灾害形成条件分析的基础上,采用层次分析法,确定了调查区地质灾害易发程度区划中各个指标的权重(表4-1)。

表4-1 XX市地质灾害易发分区评价指标及权重3、评价指标量化评价指标包括定量指标和定性指标。

对于定量指标,如斜坡的坡度、坡高等,取其原始观测值,并作适当的数值变换即可;对于定性指标,如岩土结构、坡型等,需要建立一个评价指标的分级划分标准,根据各项指标对不同级别的相对贡献来取值。

诸暨市直埠镇地质灾害易发区说明表

诸暨市江藻镇地质灾害易发区说明表

诸暨市山下湖镇地质灾害易发区说明表

诸暨市大唐镇地质灾害易发区说明表

诸暨市浣东街道地质灾害易发区说明表

诸暨市街亭镇地质灾害易发区说明表

诸暨市同山镇地质灾害易发区说明表

诸暨市安华镇地质灾害易发区说明表

诸暨市马剑镇地质灾害易发区说明表

诸暨市草塔镇地质灾害易发区说明表

诸暨市五泄镇地质灾害易发区说明表

诸暨市应店街镇地质灾害易发区说明表

暨市浬浦镇地质灾害易发区说明表

诸暨市阮市镇地质灾害易发区说明表。