中国哲学起源的知识线索

- 格式:docx

- 大小:11.83 KB

- 文档页数:2

中国古代哲学发展历程中国古代哲学发展历程中国古代哲学,最初是从原始宗教中逐渐分化出来的。

早在原始社会(距今约170万年~公元前2100年)就已经孕育着哲学的胚芽。

原始人在自己的劳动中了解自然界,有了唯物论萌芽的基础。

主要体现在阴阳五行的观念上。

远在公元前1000余年,在农业和畜牧业发展的基础上,人们有了现在、过去、未来的时间观念,称当今为“今”,过去的日子为“昔”,旬内之某日为“翌”,次旬之某日为“来”。

同时为了区分土地,进行商业交通和军事征伐,人们也有了东、西、南、北、中五方的空间观念。

在生产发展基础上,人们除了时空观念外,还产生了原始的阴阳五行观念。

阴阳观念记载于《周易》。

人们长期观察天地、风雷、水火、山泽等自然现象和人类自身的生殖现象,于是概括出天与地、雷与风、水与火、山与泽的对立。

再观察鸟兽,有牝有牡;观察草木,有雄有雌;观察人类,有男有女。

所以就把阴(一一)阳(——)的对立看作宇宙间普遍的根本的对立。

五行观念记载于《尚书?周书?洪范》。

所谓五行:一日水,二日火.三日木,四日金,五日土。

这些反映人们对衣食住行所必需的五种物质资料及其性能的认识,具有唯物论的因素。

可以说,阴阳五行观念,是中国原始的朴素的唯物论和辩证法的胚芽。

但是,由于生产力的低下和知识的贫乏,在自然灾害面前显得无能为力,便产生了原始宗教观念,如对天、地、日、月、风、雨、山、水、鸟、兽等的多种崇拜和对祖先神的崇拜,有了哲学思想的萌芽。

然而,哲学作为对整个宇宙认识的系统化和理论化的学说,作为一种比较完整的通过文字记载的世界观,只能产生在奴隶社会。

在早期的奴隶国家——殷商(约公元前1562年),有了文字典籍《尚书》。

中国史学界比较一致断定:商(殷)代是中国历史上的奴隶制时代,《尚书?商书?盘庚》以后各篇和殷墟小屯发掘出来的甲骨文片,是中国最早的成文史料。

,《诗经?商颂》说:“帝立子生商。

”商代统治者自认为是上天的子孙,是代表上天来管理臣民的。

中国哲学的发展脉络儒家和道家的思想基本上贯穿了整个中国哲学史的发展,两者处于一种此起彼伏的状态。

汉代佛学传入中国之后,经过东汉末年,两晋南北朝的中国化发展,和儒道两家形成了三足鼎立的局面,风头甚至一度压过儒道。

佛家发展到最后,影响最大中国化最为成功的就是禅宗。

从某种意义上说,禅宗是儒释道三家融合的结果,同时,禅宗也是宋明道学的源头。

宋明时期,除了主线剧情的理学和心学之间的争斗之外,还夹杂着气本论唯物主义对道学的批判。

最后由王夫之总结前人的思想成果,达到中国古代哲学的最高峰。

一、缘起中国哲学最早可以追溯到商朝,这一时期的统治者就已经提出了“君权神授”的观点为自己统治的合法性辩护。

但中国哲学真正的奠基应该是周朝,这一时期《周易》成书,阴阳对立,物极必反等思想为道家的诞生埋下了伏笔;而周公旦为周朝统治提出的礼制也孕育着儒家的诞生;人们开始用五行学说解释自然,这一思想也影响了中国数千年。

二、先秦子学西周末年,狼烟四起,诸侯兼并,社会大乱。

面对全面崩溃的社会体制,孔子提出了“正名”,也就是“以名正实”,希望恢复周礼,用“君君臣臣父父子子”这一以血缘关系为纽带的等级制去改变这混乱的现状。

当然孔子的“礼”并不是完全地对周礼的复制,而是提出了“仁”作为补充。

所谓“仁”,就是在视、听、言、动等各方面全面地符合周礼,而实现“仁”的方法,就是“忠”和“恕”。

孔子之后,孟子重点发展了“仁”的学说,提出“仁政”。

孟子的“仁政”是建立在他性善论的人性论基础之上的。

性善论的提出,同时也开启了中国哲学几千年来对人性善恶争论不休的过程。

与儒家相对复杂的理论不同,道家的理论则简洁明了得多。

道家以“道”作为最高概念,认为世界生于有,而有生于无。

因此,以无御有,以柔克刚也就成了道家精辟的方法论。

对于老子中的朴素辩证法,庄子没有做过多的发挥,而是重点发展了“玄同”的思想,提出了“齐万物而为一”的相对主义,同时以梦蝶为例提出了怀疑论,以“子非鱼安知鱼之乐”表示了自己的不可知论倾向,从而陷入了彻底的虚无主义,不仅认为这个世界是不可知的,同时也是没必要知的。

中国哲学—搜狗百科综述据先秦史料记载,上古中华祖先们创造了“河图洛书”,表达对宇宙世界的认识。

伏羲氏继承和发扬了河图洛书包含的哲学思想,创造出八卦图形,表达万事万物的时空和阴阳之道,成为中华哲学的源头。

中国哲学大约萌芽于殷、周之际,形成于春秋末期,战国时代已经出现了百家争鸣的繁荣局面。

中国哲学约3000年的发展历史大致可分为先秦哲学、秦汉时期的哲学、魏晋南北朝时期的哲学、隋唐时期的哲学、宋元明清时期的哲学、近代和现代哲学。

先秦即始于夏代止于秦代以前的中国哲学。

以春秋战国时期的诸子百家为最盛。

主要以天人、古今、知行、名实等为研究讨论的重点。

是中国哲学发展史的重要一页。

天道观即关于世界本原的根本观点。

因其围绕着对天以及天人关系的不同理解而展开论辩,故称天道观。

先秦各派哲学都依自己的天道观立论。

商统治者将天人格化,视为至上神,称为“帝”或“上帝”。

祭祀、征伐、田猎、行止等都以占卜的结果行事,表现出唯心主义世界观。

《尚书·洪范》记载殷代贤人的言论,一方面保留了殷商信奉上帝的观念,同时认为五行为世界的五种基本物质,具有朴素唯物主义成分。

约产生于殷周之际的《易经》将早期八卦观念系统化,以乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽)八种基本的自然现象说明宇宙的生成及万物间的联系和变易,在神秘的形式下包含有丰富的朴素辩证法思想。

西周灭殷后提出“天命”观念,主张敬德保民以顺应天命,在一定程度上认识到了人为的作用。

周太史伯阳父以阴阳之气的运行说明地震现象;郑国政治家子产提出“天道远,人道迩”,这都表明了朴素唯物主义思想的进一步发展。

春秋末年的孔子肯定天命,但同时少言天道,主张“敬鬼神而远之”。

战国初墨子反对天命,但主张天志。

老子明确否认天是最高主宰,认为世界的本原是道,又讲“天下万物生于有,有生于无”,尽管学术界对老子“道”和“无”的含义至今仍有争论,但老子的观点毕竟将中国哲学对世界本原的思考大大地向前推进了一步。

中国哲学发展详细脉络

中国哲学的发展脉络可以大致分为以下几个阶段:

1.原始社会时期:古人类对宇宙的认识、宗教信仰和道德观念等。

2.先秦时期:中国哲学的形成时期,主要有儒家、道家、墨家、名家、法家等学派。

儒家主张仁爱、礼法,强调个人修养;道家主张无为自然,强调人与自然的和谐;墨家主张兼爱、非攻,强调公正正义;名家主张辩证方法,强调实用主义;法家主张法治,强调政治权力。

3.汉魏时期:儒家逐渐成为主流学派,形成4种经典:《易经》、《尚书》、《诗经》、《礼记》,从此儒家的学说进一步体系化。

4.唐宋时期:佛教思想传入中国,形成中观、成唯心派、华严宗、禅宗等。

此外,道家也逐渐发展出全真道、碧霞洞、五斗米道等。

5.明清时期:哲学思想进一步丰富,兴起了理学、心学、气学、真理派等。

其中,理学强调爱国、修身和忠诚;心学强调“知行合一”、“格物致知”;气学强调阴阳五行、术数等;真理派强调实证、实用主义。

6.现代时期:自19世纪以来,中国哲学开始与西方哲学接触,形成了许多新兴学派,如大陆学派、新儒家、新庄学、民族学派等。

其中以大陆学派最为著名,

该学派主张批判传统知识、发挥人的主观能动性,重视“实践第一”的观念。

总之,中国哲学的发展历程是一个充满启迪、丰富多彩的过程,反映了中国人民对于宇宙和人类自身的思考,同时也与中国社会、政治、文化、经济、宗教等各方面有着密切的联系。

中国哲学思想发展史知识点总结中国哲学思想,是中国文化的重要组成部分,具有深厚的历史渊源和多元的理论体系。

本文将围绕中国哲学思想发展史的知识点进行总结,着重介绍中国哲学思想的创始、演变和主要内容,在帮助读者认识中国哲学思想的基础上,也能够提高大家对传统文化的认识和理解。

一、中国哲学思想的创始中国哲学思想的创始,可追溯到春秋战国时期。

在这个时期,中国国家的政治和社会发生了重大变化,许多政治家、军事家、思想家和文化名人也产生了大量的思想成果,发现了社会中存在的问题,并试图从思想层面提出解决方法。

孔子是中国哲学思想的创始人之一,他倡导修身齐家、治国平天下的思想,建立了儒家学派,强调人性本善、敬事爱人、仁义礼智等价值观念,并通过《论语》、《孟子》等经典著述进行思想传承。

老子则倡导无为而治、道家思想,他认为世间万物皆有存在之理,而无为而治正是最高境界,可以消除社会矛盾,达到大同世界的理想。

墨子倡导的是名家学派,他提出以兼爱为中心的道德体系,指出只有广泛的兼爱和反对战争才能实现人与人之间的和谐共处。

这些思想家对中国哲学思想的创始,起到了非常重要的作用,为后来各个学派的形成和发展奠定了基础。

二、中国哲学思想的演变中国哲学思想的发展并非一蹴而就,而是在历史长河中不断地演变。

尽管道家、法家、兵家、阴阳家等思想学派与儒家、墨家、名家等传统学派在一定程度上存在分歧,但它们的思想体系都来源于中国哲学古典思想和中华文化传统,当然,在中国历史上的某些时期,一些残酷事件迫使学派形成和转型,但各流派保留了中国哲学思想的特点。

三、中国哲学思想的主要内容1. 儒家思想:儒家思想强调修身齐家、治国平天下,是一种实用主义和伦理道德思想。

儒家思想的核心是仁爱、诚信和道德,强调“忠恕两全”的价值体系,主张道德教育,倡导君子,是中国传统文化中最具代表性的思想之一。

2. 道家思想:道家思想主张无为而治、反对权力集中、富有人类关怀的思想体系。

道家思想认为,宇宙万物都源于道,而无为而治是最好的治理方式,强调了自然姿态与道德方面的相互融合。

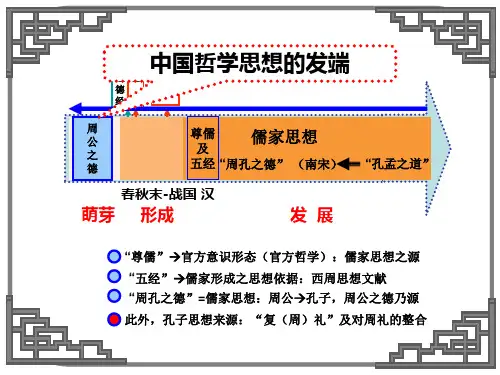

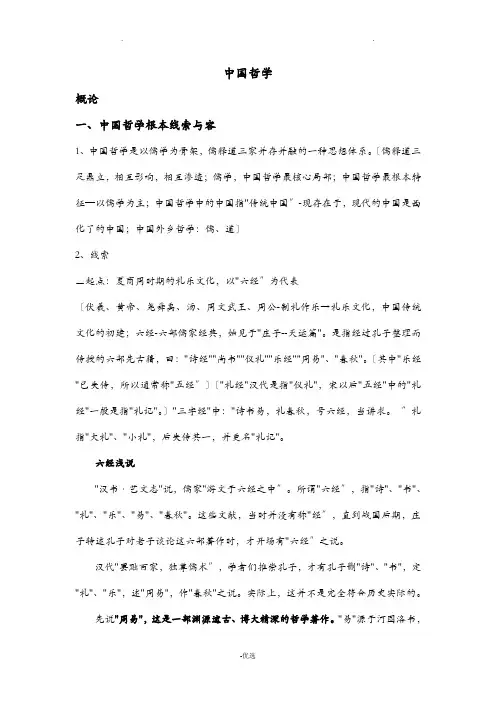

中国哲学概论一、中国哲学根本线索与容1、中国哲学是以儒学为骨架,儒释道三家并存并融的一种思想体系。

〔儒释道三足鼎立,相互影响,相互渗透;儒学,中国哲学最核心局部;中国哲学最根本特征—以儒学为主;中国哲学中的中国指"传统中国〞-现存在于,现代的中国是西化了的中国;中国外乡哲学:儒、道〕2、线索△起点:夏商周时期的礼乐文化,以"六经〞为代表〔伏羲、黄帝、尧舜禹、汤、周文武王、周公-制礼作乐→礼乐文化,中国传统文化的初建;六经-六部儒家经典,始见于"庄子--天运篇"。

是指经过孔子整理而传授的六部先古籍,曰:"诗经""尚书""仪礼""乐经""周易"、"春秋"。

〔其中"乐经"已失传,所以通常称"五经〞〕〔"礼经"汉代是指"仪礼",宋以后"五经"中的"礼经"一般是指"礼记"。

〕"三字经"中:"诗书易,礼春秋,号六经,当讲求。

〞礼指"大礼"、"小礼",后失传其一,并更名"礼记"。

六经浅说"汉书·艺文志"说,儒家"游文于六经之中〞。

所谓"六经〞,指"诗"、"书"、"礼"、"乐"、"易"、"春秋"。

这些文献,当时并没有称"经〞,直到战国后期,庄子转述孔子对老子谈论这六部著作时,才开场有"六经〞之说。

汉代"罢黜百家,独尊儒术〞,学者们推崇孔子,才有孔子删"诗"、"书",定"礼"、"乐",述"周易",作"春秋"之说。

中国哲学的起源与发展脉络?我们对中国思想文化的研究、挖掘不够深入。

这多少年,我就找不到一本能把中国哲学讲透的著作。

可能也与我们过于“西化”的语境,西方人制定的学术规则对我们本土的压制有关。

现在自问一下,对比东西方文化历史,欧西人有这个资格吗?对比太史公的《史记》,希腊修昔底德的《历史》连摘抄本都算不上!要抛开“西方中心主义”的精神殖民,复兴我们的华夏易道文明,再造新天新地!1.华夏文明的源头,可能源于一个高维度的文明,若要谨慎的来说只能是一个迷!保持存疑的开放态度。

从生物进化的角度只能拉低这一“维度”,你从那古猿种群身上能解读出什么呢?让达尔文去认它的祖先吧!好在我们的祖先,仍保留了一些古籍和文明残留遗址,比如“三易”(《连山》、《归藏》、《周易》)。

因此,最好从活生生的“文明精神”入手,就是“伏羲”、“黄老”开创的华夏易道文明系统,至今“生生不息”,真是“百姓日用而不知。

”哲学或道学、玄学就是其“支流”之一。

用专业术语说就是“道本体论”、元气论,这是华夏文明各百家的总源头!2.用“中国道术”,可能比用“中国哲学”更切近传统文化一些。

“道”是中国学术的核心命题,是“三玄”(《易经》、《道德经》、《庄子》)研讨的中心话题。

我们现在只能用“生命哲学”或“人学”的提法,勉强阐述这一学说,可以叫“新道学”。

因为她根本不同于西方哲学(偏重认知论)。

而“术”的部分,以儒学、墨学、道医、法家、兵家所擅长。

科技也是其中一部分。

先秦“诸子百家”皆以“易道”为根源,是人类文明史上的一座高峰!开启华夏文明五千年!3.“以人为本”的生命哲学、新道学,是中国文化的本质特征。

历史上,儒道墨法以不同的方式都传承了下去,从董仲舒到宋明理学,再到陆王心学一脉相承,文脉道统没有断绝。

近代华夏文明遭遇了“三千年未有之变局”,西方殖民文化大肆强势介入,形成现在的百年“文化断层”的现状。

现在是要给华夏文明争话语权,其余都是“技末”之谈,殖民文化都让你快“断灭种姓”了,你却还说什么“中医是伪科学”的鬼话,对那些蔑视中华、破坏生态系统的“害群之马”讴歌鼓吹,不惜“矮化”“污化”我们的圣贤豪杰,殖民文化有那么好吗?“吃人”而已!中华文化千年寒,文脉断层已百年!拆解“西方中心主义”殖民文化,建构中国思想!乐活一家之言,共勉!。

中国哲学源流略说中国哲学源流略说一、儒家:1、儒家是最早出现的哲学流派,是中国文学文化发展史上不可缺少的一支曲折。

在公元前6世纪夏朝时,“六经”——《易经》、《诗经》、《尚书》、《周易》、《韩非子》、《孟子》的出现,奠定了儒家学说的精神基础,由此开始了儒家传统。

2、儒家讲究“乐施、恤孤、节用、护贤、礼乐、谨言”原则,尊老爱幼,重视五行的和谐,崇尚天地、唯物、和谐,追求实现天人合一的理想社会,使人们信服而自律。

二、道家:1、道家是中国作品比较开明和宽容的哲学思想,兴起于春秋战国时期。

道家学说着重“自然”,崇尚“无为”,强调“尊天道而止”,调动人们对自然的发现和探索,强调学习自然规律,旨在达到天人合一的境界。

2、道家思想强调统治者要“以清政治天下”,强调天道适象,即以自然为晓,并融合中国传统文化,以促进社会和谐,加强兼容并蓄的文化融合。

三、佛教:1、佛教是一种以耶舍大师为代表的东方宗教,最早于公元前五世纪在中国传播开始,后演变成一种涵盖有宗教哲学、伦理道德、社会学、禅宗等元素的信仰,其隐含的哲学思想至今仍被众多学者研究。

2、佛教主张“忍辱负重”原则,追求“圆满”境界,主张“智义合一”,释放“无碍六德”,追求“内外一体”的智慧,强调“禅定”的体会和“善行”的行动,树立“禅定解脱”的决心。

四、墨家:1、墨家是中国古代哲学思想流派中最具有价值和影响力的一支,其经典《墨子》被认为中国文化史上最重要的经典之一。

墨家主张以“约然”、“非然”与“无然”三理完善思想观念,强调“无已曲子”,抗衡“礼仪法制”,突破“礼让正义”,挑战“权势贵贱”思想。

2、墨家讲求哲学性、独立性、创新性,以理性,丁贱性、“尊卑贵贱”的思想深入社会,推动社会思想的发展,从而使中国哲学思想拥有独特的文化风貌。

中国哲学的萌芽与产生1、殷周时代的宗教思想夏王朝:这时的宗教已经不再是自然宗教,而成为反应社会阶级压迫的宗教。

商王朝:统一君主的出现使得宗教炮制出一个具有新特点的至上神。

A.为了论证商奴隶主贵族的统治合理性,炮制出天上和人间、社会和自然的最高主宰“帝”或“上帝”。

B.将沟通“上帝”和人间的关系限制在巫、祝、史的手中,而国王就是这些巫、祝、史的首领。

C.奴隶主贵族活着的时候敲诈奴役大批奴隶,死后还要用奴隶进行殉葬和祭牲。

(p7)周王朝:A.坚持宗教迷信思想。

周王朝的奴隶主贵族承袭了商奴隶主贵族的宗教迷信思想,并使此思想更加系统化、理论化。

B.天命说。

加强统治和权威,论证自己统治的合理性。

C.坚持君权神授思想。

为了维护自己统治的永恒性,为了从思想上征服谁商奴隶主贵族,周奴隶主贵族抬出了“德”和“以德配天命”的理论。

(P8)D.周公思想。

提出德与孝,制定了一套致礼作乐的规则,礼是奴隶社会等级名分制度,乐是为礼服务的工具;看到人民不可忽视的力量,对“天”产生了新的认识;“保民思想”即统治者想要保住统治地位就要注意统治之术,不能让奴隶逃亡和失散。

(P8)总结:商、周的宗教思想是维护奴隶主贵族阶级统治的思想武器。

形式虽然不断变换,但实质就是政权神授。

“政权神授”后来发展成我国两千多年巩固封建专制的思想支柱之一。

2、朴素辩证法思想的萌芽随着商、周奴隶社会经济、政治、文化的发展,人们开始注意到自然界、人类社会等现象的变化和发展,并且具有不同的看法。

人们在对自然界和人类社会的观察、分析和解释中,逐步萌发了古代朴素辩证法的思想。

我国最初的古代朴素辩证法,是在宗教神学体系下萌发的。

现存《周易》中的《易经》部分(周人问吉凶的卜筮之书)就包含着某些原始可贵的朴素辩证法思想。

现存《周易》包括《经》与《传》两部分。

《易经》中包含某些关于“对立”和“物极必反”的朴素辩证法思想的萌芽。

A.《易经》中六十四卦由八卦而来,八卦是由阴、阳两爻而成。

《中华源》第六篇中国哲学的起源26.中国哲学的起源哲学就是世界观,是人们在长期的生产劳动和社会实践中对整个世界的根本观点和总的看法。

一般认为中国的哲学起源于奴隶制社会的神权观、西周时期的天命观以及春秋战国时期的五行学说。

我们知道中国社会到了夏朝就进入了奴隶制社会。

奴隶制社会是中国古代最黑暗的社会制度。

奴隶主贵族为了维护他们的既得利益,在身体和精神两个方面进行剥削、压榨、限制人身自由和精神欺骗,大搞愚民政策。

殷商之时的统治者用烧灼的几块龟甲兽骨爆裂时发出的响声和裂纹的形状去欺骗奴隶和百姓。

用神去诱惑用鬼去吓唬,再加上他们的残暴管理,以达到让奴隶听话为他们干活的目的。

这就是殷商社会盛行的神权观占卜术。

龟甲兽骨占卜的材料是龟甲和牛的肩胛骨。

方法很简单:巫师用火把龟甲兽骨灼热,根据龟甲兽骨爆裂时发出声响的大小、裂纹的深浅、图案的形状由巫师来解释。

然后刻在龟甲兽骨上,称为卜辞。

吉凶祸福由巫师说了算。

神权观是殷商社会的基础,巫师是奴隶主贵族的代理人。

与其说巫师说了算,不如说奴隶主贵族说了算。

龟甲兽骨的材料有大有小,有厚有薄,有干有湿。

火的大小、远近以及天气和季节的不同。

龟甲兽骨爆裂时声音的大小、裂纹的深浅和图案的形状也各不相同。

以此来断定事物的吉凶祸福,只能是一场游戏,毫无科学依据。

它就像机器零件的热处理一样,由于零件的钢号不同和热处理的方法、材料的不同,零件的硬度也不同,掌握不好照常出现裂纹和变形。

这就是龟甲兽骨的占卜原理。

龟甲兽骨占卜借助火的功能使之发出不同的爆裂声和各自不同的裂纹,这是一种自然现象,不是自然规律。

所以说龟甲兽骨占卜是统治阶级统治人民的一种手段。

神权观不是中国哲学的起源。

商灭周兴,一部《周易》,依靠天命和礼治使周王朝延续了八百多年。

天命观和礼治思想是周王朝的统治基础,但是这不是中国哲学的起源。

战国时期出现的五行学说,大多数人认为它是朴素的唯物主义,它的哲学思想对中国科学事业的发展有着极大的促进作用。

中国哲学起源的知识线索

中国哲学萌芽于商、周之际,成型于春秋末期,战国时代已出现百家争鸣的繁荣局面。

它的发展已有3000多年的历史,截至1949年,大体可分为:

一、奴隶制及向封建制转变时期的哲学(先秦哲学)

该时期又分为

1、哲学萌芽时期,主要观点包括:商、周时期的天命论、周公的‚敬德保民思想

2、春秋时期所谓‚疑天‛思潮,主要论点包括:伯阳父论地震、史伯论‚和同

3、诸子哲学:包括:儒家哲学(孔子、孟子、荀子等)、道家哲学(老子、庄子等)、墨家哲学(墨子等)、法家哲学(韩非子等)。

二、封建制时期的哲学

该时期又分为

1、秦汉哲学,主要人物董仲舒、王充

2、魏晋南北朝哲学,主要论点包括:王弼、郭向的哲学思想—玄学、佛教的传入和范缜的无神论思想

3、隋唐五代的哲学

4、宋元明清哲学,主要人物张载、二程和朱熹、陆九渊、王守仁、王夫之等。

三、半封建半殖民地时期的哲学

该时期又分1.旧民主主义革命时期,包括酝酿准备时期——呼唤变革:代表人物魏源、龚自珍等戊戌变法时期,代表人物康有为、谭嗣同、梁启超、严复等辛亥革命时期,代表人物孙中山、章太炎等

2、新民主主义革命时期,包括马克思主义哲学,代表人物李大钊、陈独秀、艾思奇、毛泽东、李达等现代新儒学,代表人物有梁漱溟、熊十力、冯友兰等实证主义哲学,代表人物有胡适、金岳霖等。

前两段即奴隶制及向封建制转变时期的哲学(先秦哲学)、封建制时期的哲学称为中国古代哲学,后一段即半封建半殖民地时期的哲学称为中国近现代哲学。