第1-2讲空间经济学概述(上)共22页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.82 MB

- 文档页数:22

空间经济学

空间经济学是根据时间、层次、传统三维空间相互转化原理研究经济发展规律、预测经济发展趋向、进行经济空间布局、调整产业空间结构、取得经济规模效益、实现经济可持续发展的经济学,是结构经济学向发展经济学转化的中间环节。

空间经济学与结构经济学使发展经济学成为科学[1][2]

1定义编辑空间经济学是根据时间、层次、传统三维空间相互转化原理研究经济发展规律、预测经济发展趋向、进行经济空间布局、调整产业空间结构、取得经济规模效益、实现经济可持续发展的经济学,是结构经济学向发展经济学转化的中间环节。

空间经济学与结构经济学使发展经济学成为科学。

[1][2] 2释义编辑空间经济学是当代经济学对人类最伟大的贡献之一,也是当代经济学中最激动人心的领域。

空间经济学是在区位论的基础上发展起来的多门学科的总称。

它研究的是空间的经济现象和规律,研究生产要素的空间布局和经济活动的空间区位。

既然经济的全球化加速了生产要素在世界范围内的流动,既然一国之中生产要素的流动并无更多的限制,为什么仍有那么多经济活动的集聚?在经济开放和贸易自由化的背景下,一国经济活动的区位会发生什么样的变化?在区域经济一体化的进程中,一国或一个地区是赢得“中心”地位,还是沦为“外围”?一个国家或地区如何参与国际分工?这些问题都是十分具有现实意义的。

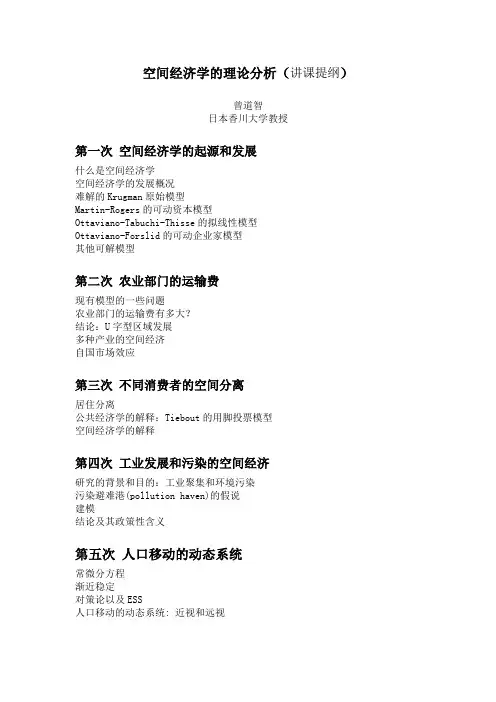

空间经济学的理论分析(讲课提纲)曾道智日本香川大学教授第一次空间经济学的起源和发展什么是空间经济学空间经济学的发展概况难解的Krugman原始模型Martin-Rogers的可动资本模型Ottaviano-Tabuchi-Thisse的拟线性模型Ottaviano-Forslid的可动企业家模型其他可解模型第二次农业部门的运输费现有模型的一些问题农业部门的运输费有多大?结论:U字型区域发展多种产业的空间经济自国市场效应第三次不同消费者的空间分离居住分离公共经济学的解释:Tiebout的用脚投票模型空间经济学的解释第四次工业发展和污染的空间经济研究的背景和目的:工业聚集和环境污染污染避难港(pollution haven)的假说建模结论及其政策性含义第五次人口移动的动态系统常微分方程渐近稳定对策论以及ESS人口移动的动态系统: 近视和远视参考文献:安虎森, 2005. 空间经济学原理,经济科学出版社梁琦主译(藤田昌久,Krugman, Venables著), 空间经济学,中国人民大学,2005 Fujita, M. and Thisse J.-F, 2002. Economics of Agglomeration. Cambridge Univ. Press.Picard, P. and Zeng, D.-Z. (2005): Agricultural sector and industrial agglomeration, Journal of Development Economics, Vol. 77, No. 1, 75-106. Zeng, D.-Z. (2006): Re-dispersion is different from dispersion: spatial economy of multiple industries, Annals of Regional Science, Vol. 40, No. 2, 229-247.。

空间经济学是一种研究经济发展规律,预测经济发展趋势,安排经济空间,调整产业空间结构,获得经济规模效益,实现经济可持续发展的经济学。

时间,水平和传统的三维空间。

空间经济学和街沟使发展经济学成为一门科学。

1定义空间经济学是一种研究经济发展规律,预测经济发展趋势,安排经济空间,调整产业空间结构,获得经济规模效益,实现经济可持续发展的经济学。

时间,水平和传统的三维空间。

空间经济学和街沟使发展经济学成为一门科学。

2口译空间经济学是当代经济学对人类的最大贡献之一,也是当代经济学中最令人兴奋的领域。

空间经济学是许多基于位置理论发展起来的学科的总称。

它研究空间经济现象和规律,生产要素的空间分布以及经济活动的空间位置。

由于经济全球化加速了世界范围内生产要素的流动,并且由于一国对生产要素的流动没有更多的限制,为什么仍然有如此多的经济活动聚集起来?在经济开放和贸易自由化的背景下,一国的经济活动地点将发生什么变化?在区域经济一体化的过程中,一个国家或地区是赢得“中心”地位还是成为“周边国家”?一个国家或地区如何参与国际分工?这些问题具有重大的现实意义。

3里程碑麻省理工学院于1999年出版的《空间经济学:城市,地区和国际贸易》是一个里程碑。

它是三位著名经济学家的合作:京都大学的藤田正久,普林斯顿大学的克鲁格曼和伦敦政治经济学院的安东尼·维纳·比尔斯。

这本书在美国享有很高的声誉,是许多大学为博士生提供的教材,并已被翻译成日文,西班牙文,葡萄牙文和中文等。

此后,许多类似的作品陆续问世。

其中,剑桥大学2002年出版的《经济学前沿理论》包括两本书:《集聚经济学》和《地球经济学概论》。

2003年,普林斯顿大学出版了《经济地理与公共政策》。

近年来,它已经成为中国经济学界的热门话题。

实际上,在当代经济全球化和区域经济一体化的背景下,经济活动的空间定位在经济发展和国际经济关系中的重要作用在过去十年中引起了极大的关注,这也为空间经济学赋予了新的活力。

空间经济学导论导言空间经济学是研究地域经济发展和空间布局的学科领域。

它探讨了空间因素对经济发展的影响,并寻求解释为什么某些地方比其他地方有更好的经济表现。

本文将介绍空间经济学的发展历程、基本概念和重要原理,以及其在解决实际问题中的应用。

1. 空间经济学的发展历程空间经济学作为一门学科的发展可以追溯到19世纪末的经济地理学。

当时,经济学家开始关注地理因素对经济发展的影响,并逐渐形成了独立的研究领域。

随着时间的推移,空间经济学越来越受到学术界的关注,并吸引了大量研究者的参与。

今天,空间经济学已经成为经济学中一个重要的分支,其理论和方法得到广泛应用。

2. 基本概念和重要原理空间经济学主要关注地理空间对经济发展的影响。

为了研究这种影响,空间经济学引入了一些基本概念和重要原理,如聚集经济和分散经济。

2.1 聚集经济聚集经济是指一种现象,即某些产业或经济活动在某一特定地理区域内集中发展,形成资源和人力的聚集优势。

聚集经济有助于促进知识和技术的交流与创新,从而提高生产效率和竞争力。

在聚集经济中,企业可以共享成本和资源,形成产业集聚效应。

2.2 分散经济分散经济与聚集经济相反,指的是一种经济活动分散在多个地理区域内的现象。

分散经济可能是由于资源的分散或市场的离散性所致。

分散经济可能导致资源利用的低效率,但也有利于缓解城市过度拥挤和资源过度竞争的问题。

2.3 空间组织与空间结构空间组织描述了地理空间中经济活动的分布特征和组织方式。

空间组织的形式可以是集中化的,也可以是分散化的。

空间结构则是指地理空间内经济活动的空间布局。

空间组织和空间结构的研究可以帮助我们了解不同地区的经济特征和发展潜力。

3. 空间经济学的应用空间经济学的研究方法和理论可以应用到许多实际问题中。

以下是一些空间经济学在实际问题中的应用示例:3.1 区域发展规划空间经济学可以帮助政府和机构确定合适的区域发展规划,包括城市规划、产业布局和基础设施建设。

空间经济的理论与应用第一章空间经济概述随着国际贸易和技术的发展,人们对城市和国家的空间经济问题越来越关注。

空间经济理论是研究城市和地区之间相互关系的经济学分支。

空间经济理论可分为三个方面:政治经济学的空间理论,新地理经济学和城市经济学。

传统政治经济学认为资本主义经济体的曲折发展与国际贸易与地方尺度化之间的关系存在深刻差异。

新地理经济学将城市和地区之间的相互作用视为主要问题,而城市经济学则强调城市是经济增长的引擎。

空间经济理论的最大贡献之一就是将经济学与地理学、社会学等学科结合。

空间经济不仅是建立城市规划和维护公共设施的重要工具,而且也促进了外来投资和技术的发展,从而带动了经济增长。

第二章空间决策与规划政策制定者和规划师在制定城市和地区的决策和规划时,必须考虑空间因素,以便更好地实现经济发展和社会公正。

空间规划涉及城市发展、土地使用和交通等领域。

政府在空间规划过程中的作用至关重要。

政策制定者可以通过改变税收政策、基础设施建设等方式来促进经济活动的扩大,并提高城市和地区的竞争力。

政府还可以通过修建交通基础设施等方式来改善区域交通,降低公司运营成本。

基础设施建设也是区域发展的重要部分。

创建高效的物流和运输系统可以降低城市和地区的快递成本,促进贸易和投资活动,提高城市和地区的竞争力。

所以,城市规划需要仔细考虑交通、水源和景观等基础设施。

第三章空间经济的应用空间经济理论有助于政府制定合适的发展策略和规划方案,但同时也能为企业分析市场提供支持。

例如,在国际航空运输中,空间分配是一项开销巨大的决策。

空间经济理论可以为空间分配提供合理的分析框架。

另一个应用领域是城市和地区分析。

对运输、土地使用、人口和就业率等数据进行空间分析,能够协助规划师和政策制定者了解城市和地区内不同区域之间的联系,更好地以实现城市和地区的经济增长和发展。

第四章空间经济的挑战空间经济的不足之处在于政治、经济和社会变化都会导致其失衡。

一些挑战包括人口迁移、基础设施腐败、城市增长和气候变化对环境的影响等。

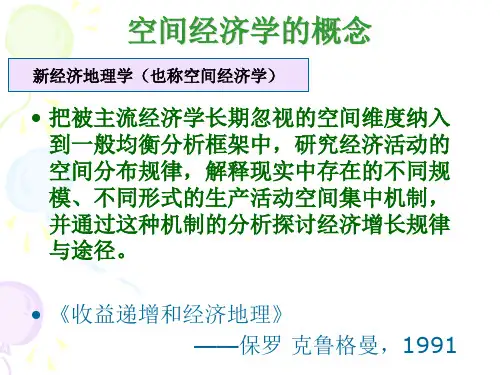

第一讲经济学中的空间与空间经济学空间经济学(Spatial Economics),又称新经济地理学(New Economic Geography),产生于上世纪九十年代初,其标志是克鲁格曼1991年发表在《政治经济学杂志》上发表的“报酬递增和经济地理”一文。

新经济地理学主要是基于规模收益递增和垄断竞争的框架(D-S框架),用主流经济学的一般均衡分析方法研究经济活动的空间分布规律,解释现实社会中存在的不同规模、不同形式生产的空间集中机制,并通过这种机制的分析探讨经济增长规律与途径。

根据马丁的观点,“新经济地理学”包括两个重要主题,即经济活动的空间集聚和区域增长集聚的动力分析。

1.1 经济活动的空间特征及主流经济分析中的空间缺失一、现实经济活动的主要特征无论是从历史上看,还是从现实中看,人口、财富、经济活动在空间上的非均匀分布是普遍的现象。

经济活动的分布和经济发展并非是新古典“平滑经济”所描述的那样——呈现出连续性和单调性,而是呈现出非连续性和突发性,表现出明显的“块状”特征,换句话说,从空间上看,现实经济不是“平滑经济”,而是“块状经济”。

经济活动在空间上的非均匀分布的一个主要表现就是地方化经济和城市化经济。

地方化经济和城市化经济是经济活动和经济景观集聚的集中表现形式。

以我国的浙江省为例,“块状经济”分布于全省各地,在地理版图上形成块状明显、色彩斑斓的“经济马赛克”。

永康的五金、诸暨的珍珠、温州的皮鞋、嵊州的领带、义乌的小商品……100多个特色鲜明的“块状经济”撑起了浙江经济强省地位。

2006年,大唐(一个乡镇)袜业占全国产量的65%、全球产量的35%;三都贡缎占到全国产量的80%、非洲市场的95%;山下湖淡水珍珠及珍珠制品产量占全国80%;店口管件占全国产量的70%。

经济活动在空间上的非均匀分布的另一个主要表现为区域经济活动水平的巨大差距。

从历史上看,这种区域差距古已有之;从现实中看,这种差距普遍存在,无论是发达国家还是发展中国家,无论是国土面积广阔的国家还是国土面积狭小的国家,都不同程度的存在这一现象。