民国时期社会生活

- 格式:ppt

- 大小:2.44 MB

- 文档页数:10

民国时期的社会风俗的变迁[摘要]:辛亥革命胜利后成立了资产阶级共和国——中华民国,这在整个中国的历史上具有十分重大的意义,它不仅结束了延续260多年的清王朝的统治,而且宣告了长达2000余年的封建帝制的灭亡.民国时期是社会大发展,社会大变革时期,风俗的演进也进入转型的阶段。

国人的衣食住行,生活习俗都发生了飞跃的变化。

本文将从衣食住行和婚丧嫁娶这五个方面来介绍民国时期社会风俗的变化。

[关键字]:民国风俗旗袍妇女解放民国时期民俗研究开始于20世纪初期,在发端和发展过程中,涌现出一大批杰出的民俗学学者。

仅以风俗研究而言,就有尚秉和的《历代社会风俗事物考》,杨荫深的《衣冠服饰》,陈东原的《中国妇女生活史》等。

可以肯定的说,民国时期的民俗学专著较之以往任何一个时代都要多样、深刻,为以后民俗学者的“田野作业”起到示范作用。

陈学华和徐吉军编著的《中国风俗通史(民国卷)》就对民国时期各民族的饮食,住,行进行了详细的研究。

民国时期女权运动兴起,女性社会地位提高比较明显,在社会风俗变化中具有重要地位。

因此,围绕女性婚恋嫁娶而展开的民国社会风俗研究将会越来越全面。

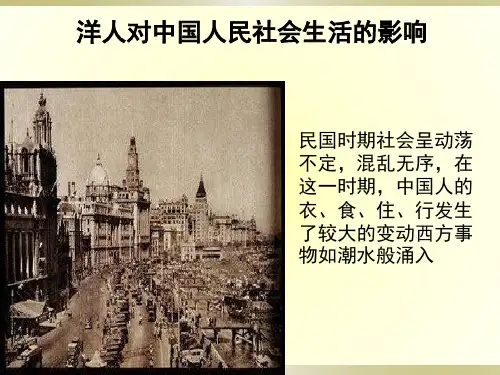

一、民国时期社会风俗变革的背景1.外部因素20世纪初,世界被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区在经济上都成为资本主义世界经济体系的一部分,资本主义世界市场最终形成。

鸦片战争后,列强们蜂涌进入中国,他们带来的不仅仅是西方的商品和资本,同时也把西方的思想、文化带到了中国,中国古老而保守的传统文化遭受着西方文明的冲击。

2.内部因素(1)政治因素还在20世纪初期,资产阶级就认识到社会习俗与政治的相互关系,认识到改良社会习俗政治进步中的作用,所以他们得出一种共识,那就是改良风俗必须成为社会全面变革而一部分,必须把政治改革和移风易俗结合起来。

有的把改革发饰、服饰习俗作为推翻清王朝的组成部分,这样就强调了风俗改良的政治意义。

这种将移风易俗政治化的思路和做法,在民国时期得到继承和发展。

华师大版七年级历史下册《第20课民国时期的社会生活》评课稿一、引言本文是对华师大版七年级历史下册《第20课民国时期的社会生活》的评课稿。

本课是教授学生有关民国时期社会生活的课程,通过本课的学习,学生将了解到民国时期的社会风貌和人民的生活变迁。

本评课稿将从教材内容、教学目标与设计、教学方法与手段以及问题与改进等方面进行评价。

二、教材内容《第20课民国时期的社会生活》是华师大版七年级历史下册的一节课,重点介绍了民国时期社会生活的主要特点。

课程内容包括民国时期的社会背景、社会阶层、人民的生活变迁等方面。

通过教材的编排,学生能够了解到民国时期社会生活的多样性和变迁过程。

三、教学目标与设计1. 教学目标本节课的教学目标主要包括: - 让学生了解民国时期的社会背景和历史背景。

- 了解民国时期社会的多元化和阶层分化。

- 让学生理解人民生活的变迁和对于社会变革的认识。

2. 教学设计根据课程目标,教师应该设计合理的教学策略和活动,以达到教学目标并促进学生的学习兴趣和能动性。

教学内容可以分为以下几个部分: - 导入:通过介绍一张民国时期的老照片,引发学生对于民国时期的兴趣,并激发学生对于历史的思考。

- 知识讲解:讲解民国时期的社会背景和历史背景,并与学生的现实生活联系起来,比较不同的社会差异和变迁。

- 讨论活动:设计小组讨论活动,让学生从不同角度来分析民国时期社会的多样性和变迁过程,培养学生的分析和思辨能力。

- 个案研究:引导学生选择一个具体案例,对其进行研究和分析,提高学生的历史研究能力和深度思考能力。

- 总结与反思:引导学生总结本节课的学习内容,发表自己对于民国时期社会生活的感想,并对本节课的教学进行评价和改进建议。

四、教学方法与手段•多媒体展示:通过多媒体展示图片、视频等教具,增加学生对于民国时期社会生活的感受和理解。

•小组讨论:设计小组讨论活动,让学生在小组内交流和讨论,促进学生的合作学习和思维发展。

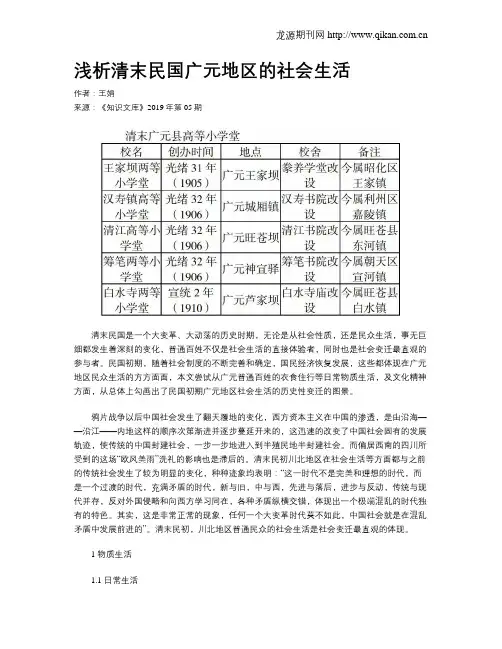

浅析清末民国广元地区的社会生活作者:王娟来源:《知识文库》2019年第05期清末民国是一个大变革、大动荡的历史时期,无论是从社会性质,还是民众生活,事无巨细都发生着深刻的变化,普通百姓不仅是社会生活的直接体验者,同时也是社会变迁最直观的参与者。

民国初期,随着社会制度的不断完善和确定,国民经济恢复发展,这些都体现在广元地区民众生活的方方面面,本文尝试从广元普通百姓的衣食住行等日常物质生活,及文化精神方面,从总体上勾画出了民国初期广元地区社会生活的历史性变迁的图景。

鸦片战争以后中国社会发生了翻天覆地的变化,西方资本主义在中国的渗透,是由沿海——沿江——内地这样的顺序次第渐进并逐步蔓延开来的,这迅速的改变了中国社会固有的发展轨迹,使传统的中国封建社会,一步一步地进入到半殖民地半封建社会。

而偏居西南的四川所受到的这场“欧风美雨”洗礼的影响也是滞后的。

清末民初川北地区在社会生活等方面都与之前的传统社会发生了较为明显的变化,种种迹象均表明:“这一时代不是完美和理想的时代,而是一个过渡的时代,充满矛盾的时代,新与旧,中与西,先进与落后,进步与反动,传统与现代并存,反对外国侵略和向西方学习同在,各种矛盾纵横交错,体现出一个极端混乱的时代独有的特色。

其实,这是非常正常的现象,任何一个大变革时代莫不如此,中国社会就是在混乱矛盾中发展前进的”。

清末民初,川北地区普通民众的社会生活是社会变迁最直观的体现。

1 物质生活1.1 日常生活以广元人日常生活取货煮饭为例,千百年来普遍使用一种叫“火镰”的铁器。

生火时将“火镰”撞击碰撞出火花,然后点燃“火棉”才能生火、煮饭,如此折腾既费工又费时,民国初年,广元才传入一种叫“火柴”的东西,寸长木杆,又称火柴杆,火柴杆一头有黑色药物涂染,数十根火柴杆装于精致的小盒内。

需要用火之时,只需取出一根,在粗燥的平面上轻轻一擦,火苗顿出,十分方便,百姓见之,称奇不已,呼之为“洋火”,广元与同时期的四川相比,四川省最早的火柴厂是光绪十五年(1889年)由旅日川商卢干臣在重庆市王家沱开设的森昌泰火柴厂;成都最早的火柴厂——汇昌火柴厂,创建于1904年;川南泸县1907年创建的溥利火柴厂……广元地区民众日常生活尚且如此艰辛,经济发展更是道阻且长。

民国时期的社会风俗的变迁[摘要]:辛亥革命胜利后成立了资产阶级共和国——中华民国,这在整个中国的历史上具有十分重大的意义,它不仅结束了延续260多年的清王朝的统治,而且宣告了长达2000余年的封建帝制的灭亡.民国时期是社会大发展,社会大变革时期,风俗的演进也进入转型的阶段。

国人的衣食住行,生活习俗都发生了飞跃的变化。

本文将从衣食住行和婚丧嫁娶这五个方面来介绍民国时期社会风俗的变化。

[关键字]:民国风俗旗袍妇女解放民国时期民俗研究开始于20世纪初期,在发端和发展过程中,涌现出一大批杰出的民俗学学者。

仅以风俗研究而言,就有尚秉和的《历代社会风俗事物考》,杨荫深的《衣冠服饰》,陈东原的《中国妇女生活史》等。

可以肯定的说,民国时期的民俗学专著较之以往任何一个时代都要多样、深刻,为以后民俗学者的“田野作业”起到示范作用。

陈学华和徐吉军编著的《中国风俗通史(民国卷)》就对民国时期各民族的饮食,住,行进行了详细的研究。

民国时期女权运动兴起,女性社会地位提高比较明显,在社会风俗变化中具有重要地位。

因此,围绕女性婚恋嫁娶而展开的民国社会风俗研究将会越来越全面。

一、民国时期社会风俗变革的背景1.外部因素20世纪初,世界被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区在经济上都成为资本主义世界经济体系的一部分,资本主义世界市场最终形成。

鸦片战争后,列强们蜂涌进入中国,他们带来的不仅仅是西方的商品和资本,同时也把西方的思想、文化带到了中国,中国古老而保守的传统文化遭受着西方文明的冲击。

2.内部因素(1)政治因素还在20世纪初期,资产阶级就认识到社会习俗与政治的相互关系,认识到改良社会习俗政治进步中的作用,所以他们得出一种共识,那就是改良风俗必须成为社会全面变革而一部分,必须把政治改革和移风易俗结合起来。

有的把改革发饰、服饰习俗作为推翻清王朝的组成部分,这样就强调了风俗改良的政治意义。

这种将移风易俗政治化的思路和做法,在民国时期得到继承和发展。

民国时期中国社会转型的态势及其特征前言从历史发展的长时段来看,20世纪是中国社会急剧转型的时代。

随着辛亥革命、中华人民共和国成立和新时期改革开放三次历史巨变,中国社会开启了从传统全面走向现代的历史进程。

处于这一历史进程中的民国时期,是中国社会急剧转型的一个时段,其显著的标识,即是社会结构和民众社会生活方式由传统向现代的日趋转化第一章按照社会学理论,社会结构包括社会形态结构、社会群体结构等不同层面。

社会形态结构是社会结构的主体结构,社会性质、社会面貌主要是由社会形态结构所决定的。

社会形态结构,就其内涵而言,又可分为政治结构、经济结构和思想文化结构等方面。

民国时期,中国社会处于急剧转型的一个显著态势,即是社会形态结构发生了巨大的变动。

其变动,首先反映在政治结构上,不仅通过辛亥革命推翻了统治中国二千多年的君主专制政体,创建了民主共和政体,而且经过新民主主义革命,完成了由大地主大资产阶级专政(北洋军阀和国民党政权)向人民民主专政(中华人民共和国)的过渡,真正从政治理念上摒弃独裁专制政体,开始了政治民主化的进程。

其次反映在经济结构上,传统的自给自足的自然经济遭到了前所未有的冲击,资本主义经济在城乡得到了不同程度的发展。

特别是随着新民主主义革命的胜利,具有社会主义性质的新民主主义经济取代了外国资本主义和本国封建官僚资本主义经济,成为中国的主导经济,从而彻底改变了中国旧有经济结构。

此外,社会形态结构的变动还反映在思想文化结构上,逐渐完成了社会主体意识形态从传统儒家文化到三民主义再到新民主主义(马克思主义毛泽东思想)的更替过程。

民国时期社会政治结构、经济结构、思想文化结构的这些变动,充分表明了民国时期的中国社会形态结构已由被奴役的、分裂的半殖民地半封建社会转变为独立的、民主的、统一的新民主主义社会。

第二章社会群体结构是社会结构的基本要素。

社会群体包括家庭、宗族、民族、社区、阶级、阶层、政党、团体等。

民国时期,在社会形态结构变动的过程中,社会群体结构也开始了由传统向现代的转型。

民国时期的百姓生活

民国时期,中国经历了政治动荡和社会变革,百姓生活也随之发生了巨大的变化。

在这个时期,百姓们的生活困难重重,但他们依然坚韧不拔,努力生活。

在民国时期,农村是中国社会的主要组成部分,大多数百姓都生活在农村。

他

们依靠种田、养殖和手工业维持生计。

然而,由于政治动荡和战乱的影响,农民们的生活变得越发艰难。

土地兼并、赋税重压和自然灾害频发,使得农民们的生活陷入困境。

许多人不得不背井离乡,到城市寻找生计。

在城市,百姓们的生活也并不轻松。

工厂的兴起带来了一些就业机会,但工人

们的工作环境和待遇却很恶劣。

他们每天要面对长时间的劳动和微薄的工资,生活贫困。

同时,城市里的居住条件也很差,许多人住在简陋的茅草屋里,缺乏基本的生活设施。

除了经济上的困难,百姓们在民国时期还要面对社会动荡和战乱带来的种种不安。

军阀混战、外国列强的侵略和政治斗争,使得百姓们的生活时常处于危险之中。

他们不得不忍受战乱带来的破坏和恐惧,努力保护自己和家人的安全。

然而,尽管生活困难重重,民国时期的百姓们并没有放弃希望。

他们依然保持

着乐观和坚韧的品质,努力生活,为了自己和家人的未来而奋斗。

他们相互帮助、相互支持,共同度过了那个动荡的时期。

民国时期的百姓生活困难重重,但他们依然坚韧不拔,努力生活。

他们的故事,是中国历史上不可忽视的一部分,也是对那个时代的珍贵回忆。

民国时期,上海工人究竟过得怎样?前些日子,一部《黄金时代》又让神州大地刮起了一股民国旋风,痴心不悔的民国粉们,引经据典地把民国说成了天堂;与之对应的是打脸一族,引用外国记者白修德的见闻录和蒋介石的讲话,把民国说成了地狱。

民国也许是某些人的天堂,图为等待网球赛开始的三姐妹其实,要真正看民国时期的生活,尤其要和今天对比来看,不能随便选样本。

因为时间跨度太久,地理差异太大,民国有很长一段时期是在战乱,地区不平衡比今天还严重,笼统来比是不客观的。

所以,我们可以选取一个小样本,地理上选择民国最富庶的江浙地区和最发达的城市上海,时间上选择最黄金的时期(战乱较少,物价稳定)——1937年前的30年代。

这基本就是民国平民生活的巅峰了,这个小样本和现在的大陆城市生活还是有可比性的。

钱有多值钱?通常来说,我们用食品价格去对比不同时期的货币价值。

大米、面粉是主力,猪肉鸡蛋鱼做参考。

民国时期,一块银元的购买力在逐年贬值。

二十世纪头十年,也就是毛泽东去当图书管理员的时候,一块银元可以买30斤好大米、8斤好猪肉,折合现在的人民币要100元-120元。

毛当时月薪8块大洋,大约折8 00元-960元的月工资,虽然当年北京房价没有今天离谱,但这个收入也只能睡大通铺,好几个人合用一件大衣了。

到了三十年代,一块大洋只能买16斤大米、5斤猪肉了,折合的购买力在60元-80元左右,地区不同略有差异。

在上海,因为物价贵,大约是60元-70元。

江青当时在青岛大学(现在的山东大学,校舍是现在的海洋大学老校区)图书馆工作,一个月是30块,折合18 00元-2400元人民币,其实收入还行。

在打卡机前的上海工人当时上海工人赚多少钱前几年网上流传一篇文章,用各地不同的工资物价证明民国工人好得不得了,工人工资比公务员都高,生活无忧。

那纯粹是以偏概全,我们看看真实情况。

许多人不知道,民国居然已经有社会调查,对北京、上海这两大城市的居民收入、支出、物价都有详细的抽样调查。

华师大版初中历史初一历史下册《民国时期的社会生活》教案及教学反思一、教学内容本次教学的内容为初一历史下册的《民国时期的社会生活》单元。

本单元主要介绍了民国时期的社会生活,包括城乡生活、文化教育、科学技术、通讯交通、商业贸易、娱乐消遣等方面,同时也涉及了民国时期的社会动荡、革命斗争和经济发展等方面内容。

通过本单元的学习,培养学生对民国时期社会生活的认知,了解当时社会的复杂性和多元性,并对革命时期的历史积淀有所认识,以便更好地理解我国的现代化进程。

二、教学目标1.了解民国时期的社会生活,了解当时社会的多元化和复杂性。

2.理解革命时期的历史背景和社会动荡,了解中国的现代化进程。

3.通过讲解、展示等形式,增强学生的历史意识和爱国情感,培养学生的民族自豪感。

4.培养学生的发现问题的能力和解决问题的能力,提高学生的历史素养和思考能力。

三、教学内容分解及教学步骤第一步:引入通过多媒体展示图片或视频,带领学生了解民国时期的社会生活,引发学生的兴趣。

第二步:知识点讲解依次讲解教材中的内容,结合图片展示、实物展览等形式展示当时的物质文化和生活方式:1.城乡生活:介绍城市和乡村的产业、民居、居民生活等。

2.文化教育:介绍民国时期的文化、教育机构及其特点和发展。

3.科学技术:介绍民国时期的科技发展、科学家和科技成就。

4.通讯交通:介绍民国时期的交通、通讯设备和通讯方式。

5.商业贸易:介绍商业的类型、产业结构和商业发展的重要性。

6.娱乐消遣:介绍民国时期的娱乐休闲活动和文化娱乐形式。

第三步:学生互动将学生分小组或挑选5名同学,让学生彼此交流民国时期的社会生活,让学生彼此分享所了解的有趣的事情,培养学生的能力。

第四步:学生思考让学生就当时的社会动荡和经济发展展开思考,发现问题和解决问题的方法,并进行讨论,培养学生的思考能力。

第五步:总结通过学生演讲、展示等形式,总结本次教学的重点和难点,巩固学生对民国时期社会生活的认知,提高学生的历史素养和文化自信心。

第19课民国初年的社会与政局(开课教案)主备课顾月仙次备课王赞逸、刘赛帅[内容主旨]1.社会进步是当时历史发展的主旋律,但维护民主共和之路艰难而曲折。

本课的重点是袁世凯篡夺权力、背叛共和以及革命党人与之斗争的历程。

2.清末民初,中国处于一个历史社会的转型期,而转型期的历史特点为新旧交替、进步和倒退并存、历史发展错综复杂。

对于教材中两部分看似矛盾的内容——社会风俗的进步与政治格局的混乱倒退,可以整合起来进行解读。

如何由整体把握对民国头十年(中国近现代史的一个特定时期)的本质的认识,这是本课的难点。

[教学目标]知识与技能:掌握民国初年移风易俗改革、二次革命、护国运动以及军阀割据的相关史实。

认识到民初十年中国仍然处于历史社会转型期。

过程与方法:通过对民国初年社会与政局相关史实的了解和梳理,提升学生“论从史出、史由证来”的意识和能力,使学生学会进一步把握客观、辨证的评价历史现象和事件的方法。

情感态度价值观:从典型人物袁世凯的历史演变体味中国近代走向共和之路的艰难曲折,从而认识到新制度、新思想的产生与发展必经周折反复;了解以孙中山为首的革命党人为民主共和长期奋斗的史实,进而产生对革命先驱们坚持不懈、勇于献身的牺牲精神的钦佩景仰之情。

[重点与难点]:重点:袁世凯篡夺权力、背叛民主共和以及革命党人与之斗争、维护民主共和的艰难历程。

难点:对于社会转型期新旧交替、进步与倒退并存、历史发展曲折而复杂的现象的认识。

[教学说明]:1.社会进步是当时历史发展的主旋律,但维护民主共和之路艰难而曲折。

本课的重点是袁世凯篡夺权力、背叛共和以及革命党人与之斗争的历程。

2.清末民初,中国处于一个历史社会的转型期,而转型期的历史特点为新旧交替、进步和倒退并存、历史发展错综复杂。

对于教材中两部分看似矛盾的内容——社会风俗的进步与政治格局的混乱倒退,可以整合起来进行解读。

如何由整体把握对民国头十年(中国近现代史的一个特定时期)的本质的认识,这是本课的难点。

高考历史必考知识点:民国时期中国的时代特征本网高考栏目带来了高考历史必考知识点:民国时期中国的时代特征,准考生们务必抓住知识点进行系统复习。

更多资讯请及时关注本网站更新。

高考历史必考知识点:民国时期中国的时代特征民国时期作为中国由传统社会向现代社会转型的一个特殊时期,无论是社会结构,还是社会运行机制(包括社会生活等)都在急剧地发展、变化着,是这段历史的总态势和总特点。

诚然,由于民国时期中国所处的特殊的历史背景,中国社会在其转型过程中,呈现了如下几个特征。

第一、社会的“沉沦”与社会的“进步”共生。

民国时期,中国社会始终处于半殖民地半封建状态。

中国社会这种性质,决定了中国社会“沉沦”与“进步”共生的发展态势。

1911年的辛亥革命,虽然推翻了君主专制王朝,但并没有结束帝国主义在中国的统治。

民国成立后的38年中,从某种程度上看,中国在“半殖民地”的泥潭里越陷越深。

日本帝国主义武装入侵后,中国已沦为殖民地、半殖民地地位。

一部民国史,实在是一部中国社会的沉沦史。

然而,帝国主义的侵略并没有能完全阻止中国社会向现代转型的步伐。

在与帝国主义抗争的过程中,中国开始走向世界。

封闭型的中国封建社会开始被打破,中国被迫开始了痛苦的现代化历程。

在中国逐渐融合于世界的过程中,封建的自然经济开始瓦解,资本主义生产方式产生了。

民国成立后的38年,中国资本主义得到了较大的发展,封建势力遭到严重的冲击,中国在一步步走向半封建性或半资本主义性社会。

一部民国史又实在是一部封建势力的削弱史和一部资本主义的成长史。

一方面由于帝国主义侵略的加深,中国社会在一步步沉沦;另一方面,由于资本主义的发展,特别是中国人民对帝国主义、封建主义的奋力抗争,中国社会在一步步转向现代,“沉沦”与“进步”共生,是民国时期社会转型过程中的一大特征。

第二、“传统”与“现代”两种生活方式并存。

民国时期,是东西方文化激烈碰撞的时期。

这一特点反映在社会层面上,则致使中国民众的社会生活各个方面都出现了“新”“旧”并存的局面。