0467课程与教学论_第五章课程与教学的组织

- 格式:pptx

- 大小:432.18 KB

- 文档页数:75

《课程与教学论》内容框架信息学院现代教育技术10级王俊10420114001一、课程与教学论概念(一)课程的涵义课程标准是指导学校教育和教学工作的指导性文件。

它具有确保国家地方和学校一定的教育水准,为国民提供接受同一水准的教育机会的功能。

在现代世界,一个国家对学校的课程和教学全无统一的要求和标准,也没有统一的检查、考核和评价制度,就很难保证学校教育的基本质量,确保公民基本素质的普遍提高。

目前,从世界范围看,课程标准的层级分为三种形式:即国家统一课程标准、地方课程标准和学校课程标准。

各国因政治制度和教育制度的不同其标准形式具有一定差异。

1.课程的三种涵义(1)课程作为学科(2)课程作为目标或计划(3)课程作为学习者的经验或体验(二)教学的涵义教学是教师与学生以课堂为主要渠道的交往过程,是教师的教与学生的学的统一活动。

二、课程开发与教学设计的基本模式(一)课程开发的基本模式1.目标模式目标模式(the objectives model)是以目标为课程开发的基础和核心,围绕课程目标的确定及其实现、评价而进行课程开发的模式。

2.过程模式过程模式(a process model)是由英国著名课程论专家斯腾豪斯(L.Stenhouse)系统确立起来的。

斯腾豪斯对过程模式的建构是从对“泰勒原理”的批判开始的。

斯腾豪斯从一个课程设计者的视角对“泰勒原理”进行了详尽而透彻的分析与批判,客观地指出了其贡献于局限。

在此基础上,斯腾豪斯建立起其过程模式的理论框架。

(二)教学设计的基本模式1.认知取向的教学设计模式认知取向的教学设计模式是建立在认知心理学的理论基础之上的。

2.行为取向的教学设计模式行为取向的教学设计模式是建立在行为心理学的理论基础之上的。

3.人格取向的教学设计模式人格取向的教学设计模式是建立在人本心理学的理论基础之上的。

三、课程与教学的目标(一)课程与教学目标的含义教育目的是指教育的总体方向,它所体现的是普遍的、总体的、终极的教育价值。

第五章课程与教学的组织一、本章复习建议:本章在历年考试中,处于重要的地位,建议学员全面掌握,重点复习。

从历年的真题来看,要练习的题型来讲包括单项选择题、简答题、论述题。

二、本章重要知识点讲解第一节课程组织的涵义与基本标准一、课程组织的涵义课程组织是指在一定的教育价值观指导下将所选出的各种课程要素妥善组织为课程结构,使各种课程要素在动态运行的课程结构系统中产生合力,以有效实现课程目标。

课程要素即课程的基本构成,大致包括如下几个方面:概念、原理、技能、方法、价值观。

二、课程组织的基本标准课程组织的两个纬度:“垂直组织”和“水平组织”(一)垂直组织的标准垂直组织:指将各种课程要素按纵向的发展序列组织起来。

课程的垂直组织有两个基本标准:即“连续性”和“顺序性”。

连续性指将所选各种课程要素在不同学习阶段予以重复,此标准首先由泰勒提出的。

顺序性指将所选课程要素根据学科的逻辑体系和学习者的身心发展阶段由浅至深,由简到繁地组织起来。

它强调的是课程要素的拓展和加深.塔巴对此有所论述。

(二)水平组织的标准水平组织:指将各种课程要素按横向(水平)关系组织起来。

课程的水平组织的基本标准——整合性整合性:将所选各种课程要素在尊重差异的前提下找到彼此之间的内在联系,然后将之整合为一个有机整体。

课程的整合性主要包括:学生经验的整合;学科知识的整合;社会生活的整合或社会关联。

第二节课程类型及其组织结构课程组织结构简称课程结构,是指把学生的在校学习时间分成各部分,在不同的学习时间安排不同的课程类型,由此形成一个课程类型的组织体系。

一、学科课程与经验课程(一)学科课程学科课程:以文化知识(学科,哲学,艺术)为基础,按照一定的价值标准从不同知识领域或学术领域选择一定的内容,根据知识的逻辑体系将所选出的指示组织为学科。

1.学科课程的类型:科目本位课程,学术中心课程,综合学科课程。

第一,科目本位课程1涵义:是由各自具有的独立体系,彼此缺乏联系的科目所组成的课程。

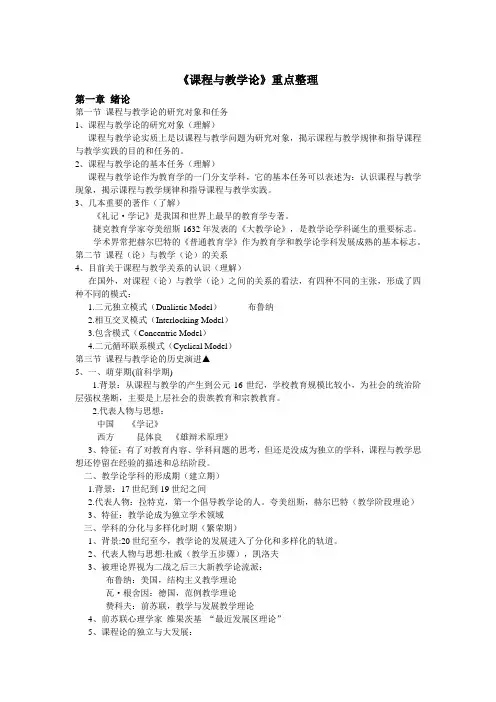

《课程与教学论》重点整理第一章绪论第一节课程与教学论的研究对象和任务1、课程与教学论的研究对象(理解)课程与教学论实质上是以课程与教学问题为研究对象,揭示课程与教学规律和指导课程与教学实践的目的和任务的。

2、课程与教学论的基本任务(理解)课程与教学论作为教育学的一门分支学科,它的基本任务可以表述为:认识课程与教学现象,揭示课程与教学规律和指导课程与教学实践。

3、几本重要的著作(了解)《礼记·学记》是我国和世界上最早的教育学专著。

捷克教育学家夸美纽斯1632年发表的《大教学论》,是教学论学科诞生的重要标志。

学术界常把赫尔巴特的《普通教育学》作为教育学和教学论学科发展成熟的基本标志。

第二节课程(论)与教学(论)的关系4、目前关于课程与教学关系的认识(理解)在国外,对课程(论)与教学(论)之间的关系的看法,有四种不同的主张,形成了四种不同的模式:1.二元独立模式(Dualistic Model)布鲁纳2.相互交叉模式(Interlocking Model)3.包含模式(Concentric Model)4.二元循环联系模式(Cyclical Model)第三节课程与教学论的历史演进▲5、一、萌芽期(前科学期)1.背景:从课程与教学的产生到公元16世纪,学校教育规模比较小,为社会的统治阶层强权垄断,主要是上层社会的贵族教育和宗教教育。

2.代表人物与思想:中国《学记》西方昆体良《雄辩术原理》3、特征:有了对教育内容、学科问题的思考,但还是没成为独立的学科,课程与教学思想还停留在经验的描述和总结阶段。

二、教学论学科的形成期(建立期)1.背景:17世纪到19世纪之间2.代表人物:拉特克,第一个倡导教学论的人。

夸美纽斯,赫尔巴特(教学阶段理论)3、特征:教学论成为独立学术领域三、学科的分化与多样化时期(繁荣期)1、背景:20世纪至今,教学论的发展进入了分化和多样化的轨道。

2、代表人物与思想:杜威(教学五步骤),凯洛夫3、被理论界视为二战之后三大新教学论流派:布鲁纳:美国,结构主义教学理论瓦·根舍因:德国,范例教学理论赞科夫:前苏联,教学与发展教学理论4、前苏联心理学家维果茨基“最近发展区理论”5、课程论的独立与大发展:博比特(美国),《课程》写于1918年,做为课程论独立学科的开始。

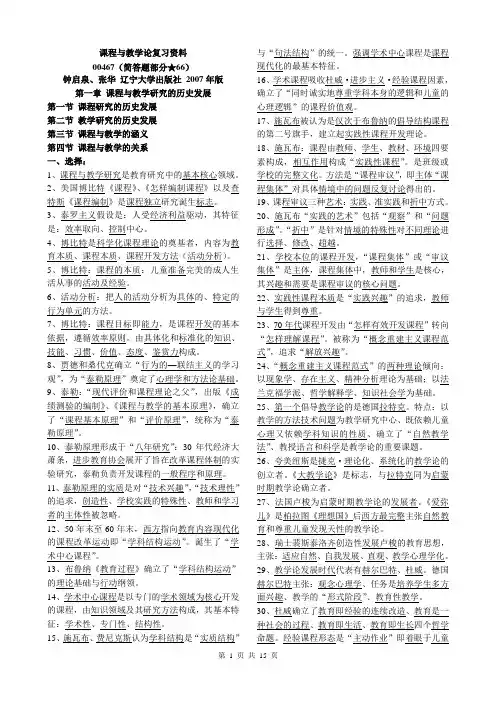

课程与教学论复习资料00467(简答题部分★66)钟启泉、张华辽宁大学出版社2007年版第一章课程与教学研究的历史发展第一节课程研究的历史发展第二节教学研究的历史发展第三节课程与教学的涵义第四节课程与教学的关系一、选择:1、课程与教学研究是教育研究中的基本核心领域。

2、美国博比特《课程》、《怎样编制课程》以及查特斯《课程编制》是课程独立研究诞生标志。

3、泰罗主义假设是:人受经济利益驱动,其特征是:效率取向、控制中心。

4、博比特是科学化课程理论的奠基者,内容为教育本质、课程本质、课程开发方法(活动分析)。

5、博比特:课程的本质:儿童准备完美的成人生活从事的活动及经验。

6、活动分析:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的方法。

7、博比特:课程目标即能力,是课程开发的基本依据,遵循效率原则。

由具体化和标准化的知识、技能、习惯、价值、态度、鉴赏力构成。

8、贾德和桑代克确立“行为的—联结主义的学习观”,为“泰勒原理”奠定了心理学和方法论基础。

9、泰勒:“现代评价和课程理论之父”,出版《成绩测验的编制》、《课程与教学的基本原理》,确立了“课程基本原理”和“评价原理”,统称为“泰勒原理”。

10、泰勒原理形成于“八年研究”:30年代经济大萧条,进步教育协会展开了旨在改革课程体制的实验研究,泰勒负责开发课程的一般程序和原理。

11、泰勒原理的实质是对“技术兴趣”,“技术理性”的追求,创造性、学校实践的特殊性、教师和学习者的主体性被忽略。

12、50年末至60年末,西方指向教育内容现代化的课程改革运动即“学科结构运动”。

诞生了“学术中心课程”。

13、布鲁纳《教育过程》确立了“学科结构运动”的理论基础与行动纲领。

14、学术中心课程是以专门的学术领域为核心开发的课程,由知识领域及其研究方法构成,其基本特征:学术性、专门性、结构性。

15、施瓦布、费尼克斯认为学科结构是“实质结构”与“句法结构”的统一。

强调学术中心课程是课程现代化的最基本特征。

课程与教学论笔记整理课程与教学论第一章:课程与教学研究的历史发展(一)课程研究的历史发展识记1.课程研究领域诞生的标志:博比特《课程》2.活动分析:把人的活动分析为具体的、特定的行为单元的过程与方法。

工作分析:指对人类的职业领域的分析。

3.现代课程理论的“圣经”:《课程与教学的基本原理》4.八年研究5.学科结构:包括两个基本涵义,一是一门学科特定的一般概念、一般原理所构成的体系;二是一门学科特定的研究方法与研究态度。

学科结构是这两个基本涵义的统一。

6.“实践性课程”的四要素:教师、学生、教材、环境。

7.课程审议:指课程开发的主体彼此之间对具体教育实践情境中的问题反复讨论权衡,以对这些问题获得一致性的理解与解释,最终作出恰当的、一致性的课程变革的决定及相应的策略。

领会1.博比特与查特斯课程开发理论的基本内容及其对课程发展的贡献与局限博比特基本内容:教育的本质、课程的本质、课程开发的方法——活动分析查特斯基本内容:两者的贡献与局限:他们第一次把课程开发过程本身确认为一个独立研究领域,并将该领域科学水平提升到时代所允许的程度。

但也存在历史局限性:把教育与课程视为准备成人生活的过程,导致对儿童价值的忽视。

把教育过程等同于企业生产过程。

这种课程开发的科学化水平低,并未真正把握课程开发过程的本质。

2.“泰勒原理”的实质:“技术兴趣“的追求。

技术兴趣是通过合规律的行为而对环境加以控制的人类基本兴趣班,它指向于对环境的控制与管理,其核心是”控制“。

3.学术中心课程的基本特征:学术性、专门性、结构性。

历史地位:P164.实践性课程开发理论的本质:“实践兴趣“的追求。

实践兴趣:是建立在对意义的”一致性解释“的基础上、通过与环境的相互作用而理解环境的人类的基本兴趣。

5.“概念重建主义课程范式”的本质:“解放兴趣“的追求。

解放兴趣:是人类对解放和权力赋予的基本兴趣,这类兴趣使人们通过对人类社会之社会结构的可靠的、批判性洞洞察而从事自主的行动。

自考00467 《课程与教学论》 学习笔记 重点掌握第一章课程与教学研究的历史发展1.[单选]1918年,美国著名教育学者博比特出版《课程》一书,一 般认为 这是课程作为独立研究领域诞生的标志。

2.[单选]科学化课程开发理论诞生的社会背景是 20 世纪初美国发 生的“社 会效率运动”。

3.[单选]博比特的科学化课程开发方法可总称为“活动分析”。

4.[简答]博比特认为课程开发的过程。

博比特认为课程开发的具 体过程包括如下5个步骤: 第一,人类经验的分析。

第二,具体活动 或具体工作的分析。

第三,课程目标的获得。

第四,课程目标的选择。

第五,教育计划的制定。

5.[简答]查特斯的课程开发理论与博比特的区别。

尽管查特斯的 课程开发理论与博比特的极其相似,但二者还是存在一些细微 区别: (1)查特斯把理想视为课程的有机构成。

他指出:“课程是由理想和活 动 这两者构成的。

”理想不能从现实的人类活动中直接分析出来,理想 是对现实的 超越。

而博比特则把活动和经验作为课程的组成部分。

(2) 查特斯强调系统知识。

查特斯认为学习者应认识到知识对生活的意义 而追求知识,他主张通过对人类生 活的分析以确定学科的哪些要素是 最重要的,并将这些要素纳入课程之中。

博比 特则更强调人类从事活 动所需的经验与能力。

(3)查特斯把课程开发的方法称为 “工作分 析”。

“工作分析”与“活动分析”在基本精神上是完全相通的,不过 “工作分 析”主要是指对人类的职业领域的分析,而“活动分析”要 来得宽泛,它不仅包括 职业领域,还包括非职业领域。

6.[单选]拉尔夫·泰勒,是现代课程理论的重要奠基者,是科学 化课程开发 理论的集大成者。

因而被誉为“现代评价理论之父”、“现 代课程理论之父”。

7.[单选]泰勒的《课程与教学的基本原理》被誉为“现代课程理论 的圣经”8.[单选]泰勒在20世纪80年代初期曾指出,“泰勒原理”“是作为 特定环境 条件下的产物而形成的,并且是为了给处理这类情境提供一 种可靠而井然的程 序”。

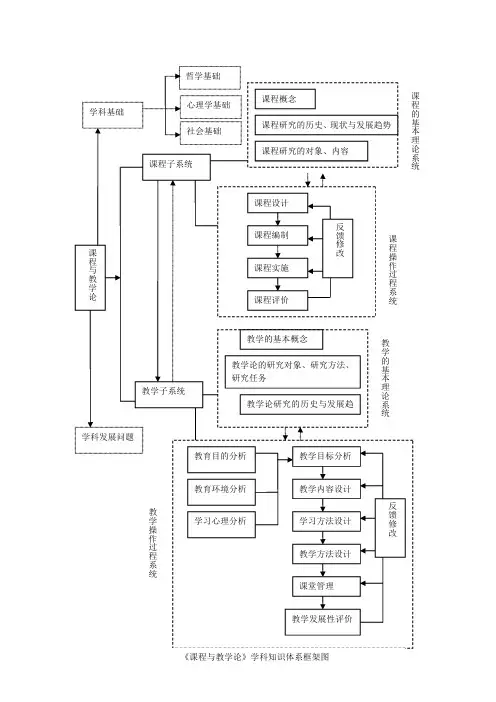

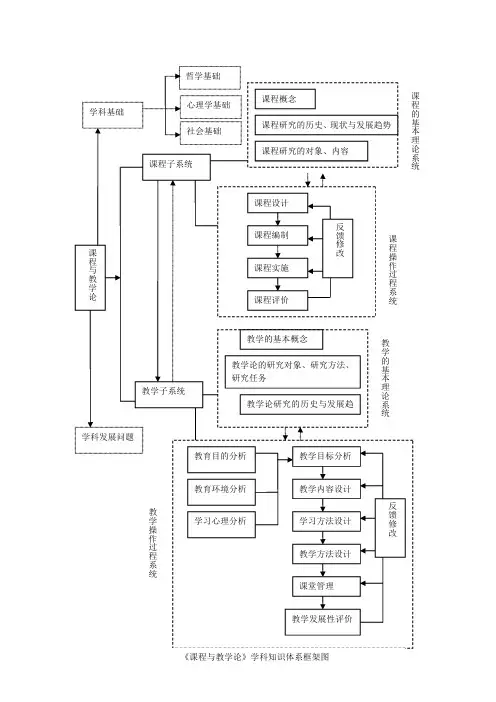

课程与教学论基本内容体系框架结构图对于课程与教学论基本内容框架体系,我主要从课程与教学论的历史发展、课程与教学的目标和内容、课程与教学的组织和实施、课程与教学的开发、设计和评价、当代课程与教学研究透视及改革五大方面建构课程与教学论基本内容体系。

目前课程与教学论基本内容体系在学术界没有一个统一的标准,处于混乱状态。

我认为课程与教学在某些内容体系上可以合并来建构,有些内容体系上又要分开来建构。

他们既相互独立,又相互联系。

因此我采用的是把课程论与教学论放在一起建构,但在每一个小的体系中,对于有些内容,我将课程论与教学论的内容分开来建构,这样既清晰又明了,在某些方面还可以对课程论与教学论的内容进行对比。

一、课程与教学论的历史发展二、课程与教学的目标和内容三、课程与教学的组织和实施四、课程与教学的开发、设计、评价五、当代课程与教学研究透视及改革参考文献:[1][日]佐藤正夫著,钟启泉译.教学论原理[M].北京:人民教育出版社,1996.[2]丛立新.课程论问题[M].北京:高等教育出版社,2000.[3][捷]夸美纽斯著,傅任敢译.大教学论[M].北京:人民教育出版社,1984.[4]叶澜.教育学原理[M].北京:人民教育出版社,2007 .[5]钟启泉.现代课程论[M].上海:上海教育出版社,1989.[6]施良方.课程理论:课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.[7]钟启泉,汪霞,王文静.课程与教学论[M].上海:华东师范大学出版社,2008.[8]泰勒著,罗康,张阅译.课程与教学的基本原理[M].北京:中国轻工业出版社. 2009.[9]潘红建.当代知识观及其对基础教育课程改革的启示[J].课程.教材.教法.2003,(8).[10]白月桥.课程变革概论[M].石家庄:河北教育出版社,1996.[11]王坤庆.教育学史纲论[M].武汉:湖北教育出版,2000 .[12]叶澜.新编教育学教程[M].上海:华东师范大学出版社,1991.[13]扈中平,李方,张俊洪.现代教育学[M].北京:高等教育出版社,2005.[14]罗明东,褚远辉,顾水清、张平海,李天凤.教育学[M].昆明:云南大出版社,2006.[15]袁振国.当代教育学[M].北京:教育科学出版社,2008.[16]斯宾塞著,胡毅译.教育论[M].北京:人民教育出版社,1962.[17]顾远明.教育大辞典[M].上海:上海教育出版社,1998.[18]张华,石伟平,马庆发.课程流派研究[M].济南:山东教育出版社,2000.[19]单丁.课程论流派研究[M].济南:山东教育出版社,1998.[20][法]卢梭著,李平沤译. 爱弥儿[M].北京:商务印书馆,1983.[21]张华. 走向课程理解:西方课程理论新进展[J].全球教育展望,2001,(7) .[22]吴平刚.校本课程开发[M] .成都:四川教育出版社,2002.[23]王策三.教学论稿[M] .北京:人民教育出版社,1985.。

第五章课程与教学的组织一.课程组织的含义与基本标准课程组织的含义:即在一定的教育价值观的指导之下将所选出的各种课程要素妥善组织为课程结构,使各种课程要素在动态运行的课程结构系统中产生合力,以有效实现课程目标。

课程要素的含义:第一,概念。

第二:原理。

第三,技能。

第四,方法。

第五,价值观。

课程组织的基本标准:包括垂直组织的标准所谓“垂直组织”是将各种课程要素按纵向发展序列组织起来。

课程的垂直组织有两个基本标准即“连续性”和“顺序性”“连续性”是指将所选的各种要素在不同学习阶段予以重复“顺序性”是指将所选的课程要素根据学科的逻辑体系和学习者的身心发展阶段由浅至深、由简至繁组织起来。

水平组织标准所谓的“水平组织”是指要各种要素按横向(水平)关系组织起来。

水平组织的基本标准——整合性所谓的“整合性”,是把所选出的各种课程要素在尊重差异的前提下找到彼此之间的内在联系,然后将之整合为一个有机整体。

课程的整合性主要包括三个方面:(1)学生经验的整合(2)学科知识的整合(3)社会生活的整合或称“社会关联”二.课程类型及组织结构课程结构的含义:课程结构是“课程的组织结构”的简称,是指把学生的在校学习实践分成各部分,在不同的学习时间里安排不同的课程类型,由此形成一个课程类型的组织体系。

影响其因素包括1.课程流派2.课程的功能3.课程开发所处的层次美国课程论专家麦克尼尔曾指出,影响课程的组织结构的因素主要包括一下几个方面:(1)课程流派(2)课程的功能(3)课程开发所处的层次学科课程的含义:学科课程是以文化知识为基础,按照一定的价值标准从不同知识领域或学术领域选择一定的内容,根据知识的逻辑体系将所选出的知识组织为学科。

学科课程的基本类型:1.科目本位课程:是由各自具有独立体系、彼此缺乏联系的科目所组成的课程{而确立起“礼、乐、射、御、书、数}这就是中国的六艺西方的科目本位论包括一下几种思想形态第一”要素课程“说。

{七艺}就是典型代表第二“泛智课程”说。

《课程与学科教学论》基本内容体系第一章课程与学科教学论的基本理论及关系第二章课程与教学目标第三章课程与教学的内容第四章课程组织第五章课程实施第六章课程管理第七章教学过程第八章教学模式和方法第九章教学组织形式第十章教学手段第十一章课程与教学评价第一章课程与学科教学论的基本理论及关系一、课程的定义;1、课程即教学科目2、课程即有计划的教学活动3、课程即预期的学习结果4、课程即学习经验二、教学的定义:教学时同一过程的教师教和学生学的统一活动——凯洛夫三、课程与教学的基本关系1、独立模式:互不交叉2、包含:大教学小概念:教学是上位小教学大概念:课程是上位3、循环模式:虽相对独立,但存在着互为反馈的延续关系第二章课程与教学目标一、定义:即我们对课程与教学预期的结果。

它直接受教育目的、培养目标的制约和影响。

分为行为目标、非行为目标等多种类型。

二、教育目标的功能三、教育目标的分类1、布鲁姆的教学目标分类2、加涅的学习结果分类3、巴班斯基的教育目标分类四、我国基础教育新课程的目标——形成从抽象、宏观到具体、直接的目标网络本章重点:重点是掌握课程与教学目标不同类型的特征及设计原则和方法,理解新课程目标特征,培养在课程改革中应用三中目标模式的能力。

第三章课程与教学的内容一、教学内容的涵义:各门学科中特定的事实、观点、原理和问题以及处理它们的方式。

二、课程与教学内容的选择与组织:根据学生学习经验和采用“最低标准”。

三、课程与教学内容的调适。

第四章课程组织一、课程的分类1、学科课程与经验课程2、分科课程与综合课程3、必修课程与选修课程4、国家课程、地方课程与校本课程5、显性课程与隐性课程6、预设课程与生成课程二、课程的结构三、课程内容的组织形式四、我国新课程的结构特点第五章课程实施一课程实施的涵义与研究价值二课程实施的价值取向1.课程实施的忠实观2.课程实施的互动调试观3.课程实施的生成观三影响课程实施的因素A.课程改革本身的性质B.校区的整体情况C.学校水平D.外部环境四课程实施的策略和模式策略;1.自上而下策略2.自下而上策略3.自中而上策略模式:1.领导—障碍过程模式2.研究—开发—传播模式:3.兰德课程变革动因模式本章重点:要理解有关课程实施及其研究方向、影响课程实施的因素、课程实施的不同层面和水平、策略以及目前我国基础教育实施的成效,能够运用理论分析课程实施问题。