人教第20课《蝉》(共56张PPT)[优秀课件]

- 格式:ppt

- 大小:5.88 MB

- 文档页数:57

《蝉》优秀课件一、引言《蝉》是我国著名作家鲁迅先生的一篇散文,收录于他的散文集《朝花夕拾》中。

该作品通过对蝉的生活习性的描绘,表达了作者对生命的尊重和对自然万物的关爱。

本文将以《蝉》这篇散文为蓝本,探讨其文学价值和思想内涵,并设计一份优秀课件,以期帮助读者更好地理解和欣赏这篇作品。

二、文学价值1.独特的写作手法《蝉》这篇散文采用了拟人化的手法,将蝉赋予了人类的情感和思维,使读者能够更加直观地感受到蝉的生活状态。

同时,鲁迅先生运用了丰富的修辞手法,如比喻、拟人、排比等,使文章语言生动形象,具有很高的艺术价值。

2.深刻的思想内涵《蝉》这篇散文通过对蝉的描绘,表达了作者对生命的尊重和对自然万物的关爱。

文章中提到:“这小小的虫豸,它们的生存,竟比人类还要长久。

”这句话体现了作者对生命的敬畏之情。

同时,鲁迅先生还借此批判了当时社会上的种种不良现象,如对弱者的欺凌、对知识的漠视等,表达了他对社会的深刻思考。

3.丰富的文化底蕴《蝉》这篇散文融入了大量的文化元素,如引用了《诗经》、《庄子》等古籍中的相关内容,使文章具有了丰富的文化底蕴。

这些文化元素的融入,既展示了鲁迅先生深厚的文化素养,又增强了文章的表现力。

三、课件设计1.教学目标(1)了解《蝉》这篇散文的文学价值和思想内涵;(2)掌握散文的阅读方法和鉴赏技巧;(3)培养学生的文学素养和审美能力。

2.教学内容(1)作者简介:介绍鲁迅先生的生平事迹、文学成就等;(2)作品背景:介绍《蝉》这篇散文的创作背景和时代背景;(3)文本解读:分析《蝉》这篇散文的文学特点和思想内涵;(4)作品鉴赏:引导学生从语言、形象、情感等方面欣赏《蝉》这篇散文;(5)课堂讨论:组织学生就《蝉》这篇散文展开讨论,分享自己的阅读心得。

3.教学过程(1)导入:通过播放蝉鸣的视频或音频,引起学生对蝉的兴趣,进而导入课文;(2)作者简介:简要介绍鲁迅先生的生平事迹和文学成就,帮助学生了解作者;(3)作品背景:介绍《蝉》这篇散文的创作背景和时代背景,为学生理解课文提供背景知识;(4)文本解读:分析《蝉》这篇散文的文学特点和思想内涵,引导学生深入理解课文;(5)作品鉴赏:组织学生从语言、形象、情感等方面欣赏《蝉》这篇散文,提高学生的文学素养;(6)课堂讨论:组织学生就《蝉》这篇散文展开讨论,分享自己的阅读心得,培养学生的思辨能力和表达能力;(7)课后作业:布置与《蝉》这篇散文相关的作业,巩固学生的学习成果。

![人教部编版八年级上册20《蝉》课件(63张ppt)[优秀课件]](https://uimg.taocdn.com/455691af647d27284a735166.webp)

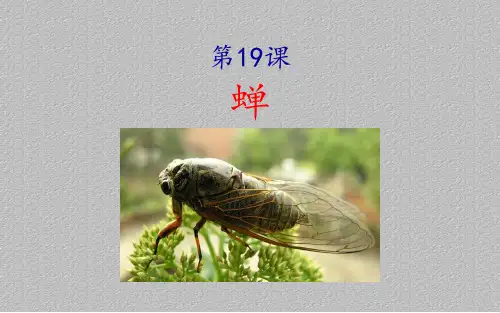

体型蝉的体型较小,一般长4~5厘米,但大型种类可长达7厘米以上。

腹部腹部长圆筒形或圆锥形,具有听器。

头部复眼发达,单眼3个;触角短,呈刚毛状。

颜色体色多为黑色或棕色,部分种类具有绿色或金色的光泽。

胸部前胸背板发达,呈马鞍形;中胸背板具翅基片;后胸背板两侧具发音器。

足前足开掘式,后足跳跃式。

蝉的形态特征03蝉多生活在热带、亚热带和温带地区,栖息于森林、果园、农田等树木茂盛的地方。

生活环境蝉的幼虫生活在土中,以刺吸式口器吸取植物根部汁液为生;成虫则攀附在树干或枝条上,以刺吸式口器吸取植物汁液及花蜜为生。

活动习性雄蝉通过鸣叫吸引雌蝉进行交配,其鸣声高亢、嘹亮,具有一定的节奏和韵律。

鸣叫习性蝉的生活习性蝉的分类与分布分类蝉属于昆虫纲、同翅目、蝉科。

根据形态特征和生活习性的不同,蝉可分为多种不同的种类和亚种。

分布蝉广泛分布于世界各地,尤以热带和亚热带地区种类最为丰富。

在我国,蝉主要分布在南方各省区,尤以浙江、福建、广东、广西等地最为常见。

雌蝉在树枝上产卵,卵呈长椭圆形,经过一段时间后孵化成幼虫。

卵期幼虫孵化后,会钻入土中生活,以吸食植物根部的汁液为生。

幼虫期一般持续数年,期间会经历多次蜕皮。

幼虫期幼虫发育成熟后,会在土中做茧化蛹。

蛹期一般持续数周至数月不等,期间不进行任何活动。

蛹期成虫从茧中羽化而出,爬到树上或其他高处,开始鸣唱并繁殖后代。

成虫期蝉的生长发育蝉的繁殖与孵化繁殖方式蝉通过鸣唱吸引异性进行交配。

交配后,雌蝉在树枝上产卵,卵经过一段时间后孵化成幼虫。

孵化过程幼虫孵化后会本能地钻入土中,开始其地下生活。

不同种类的蝉孵化时间有所不同,有的种类孵化时间较长。

蝉的鸣声与行为鸣声产生雄蝉通过振动其腹部的鸣膜发出鸣声,以吸引雌蝉进行交配。

不同种类的蝉鸣声有所不同,具有种间识别的作用。

行为习性蝉在成虫期主要栖息在树上或其他高处,以吸食植物汁液为生。

它们通常在白天活动,夜晚则栖息在树枝上。

在繁殖季节,雄蝉会发出鸣声吸引雌蝉进行交配。