社会心理学第七讲(09-10)

- 格式:ppt

- 大小:97.50 KB

- 文档页数:19

第七讲 社会态度一、态度概述1.定义与特点⑴态度的概念:态度是习得的、影响个体对特定对象作出行为选择的、有组织的内部准备状态。

⑵态度的特点:● 态度是习得的,可具有一定的稳定性与持续性;形成后,不易改变(态度的抗变性)。

● 态度是一种内在的心理倾向,影响个体的行为选择,可不等于行为本身。

● 态度总有一定的对象,并具有价值判断的成分。

● 态度具有感情色彩。

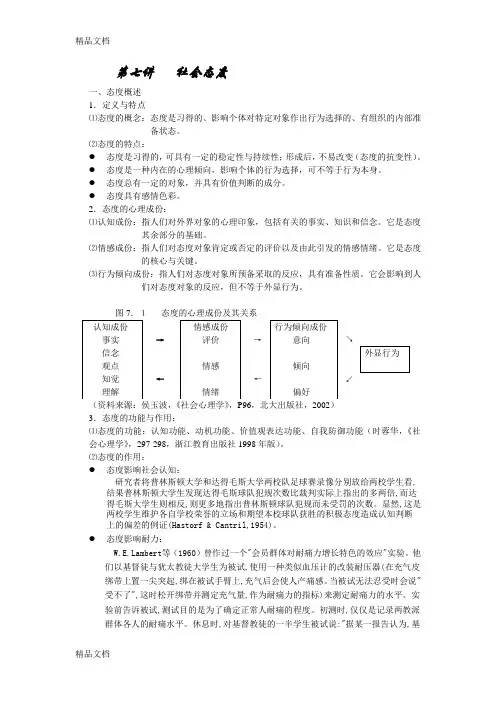

2.态度的心理成份:⑴认知成份:指人们对外界对象的心理印象,包括有关的事实、知识和信念。

它是态度其余部分的基础。

⑵情感成份:指人们对态度对象肯定或否定的评价以及由此引发的情感情绪。

它是态度的核心与关键。

⑶行为倾向成份:指人们对态度对象所预备采取的反应,具有准备性质。

它会影响到人们对态度对象的反应,但不等于外显行为。

↘ ↙3.态度的功能与作用:⑴态度的功能:认知功能、动机功能、价值观表达功能、自我防御功能(时蓉华,《社会心理学》,297-298,浙江教育出版社1998年版)。

⑵态度的作用:● 态度影响社会认知:研究者将普林斯顿大学和达得毛斯大学两校队足球赛录像分别放给两校学生看,结果普林斯顿大学生发现达得毛斯球队犯规次数比裁判实际上指出的多两倍,而达得毛斯大学生则相反,则更多地指出普林斯顿球队犯规而未受罚的次数。

显然,这是两校学生维护各自学校荣誉的立场和期望本校球队获胜的积极态度造成认知判断上的偏差的例证(Hastorf & Cantril,1954)。

● 态度影响耐力:mbert 等(1960)曾作过一个"会员群体对耐痛力增长特色的效应"实验。

他们以基督徒与犹太教徒大学生为被试,使用一种类似血压计的改装耐压器(在充气皮绑带上置一尖突起,绑在被试手臂上,充气后会使人产痛感。

当被试无法忍受时会说"受不了",这时松开绑带并测定充气量,作为耐痛力的指标)来测定耐痛力的水平。

实验前告诉被试,测试目的是为了确定正常人耐痛的程度。

第七章人际关系第一节人际关系的概念一、人际关系的概念(一)人际关系的含义人际关系(interpersonal relationship)是指人与人之间通过直接交往形成起来的相互之间的情感联系。

这种联系是交往所产生的情感的积淀,是人与人之间相对稳定的情感纽带。

关系一经形成,就会作为进一步相互作用的背景和导向系统,对后续的交往形成定向性影响。

(二)人际关系与社会角色关系从联系的角度说,一方面,人生来就被被置于一个特定位置并承担一定角色,并开始在一定的社会关系之中生活。

另一方面,任何人在与别人发生交往时,由于先定性的社会位置的限制和社会角色的束缚,都不可能还原成为没有社会角色概念的一个抽象的人,其与别人的交往和由此形成的情感关系,都必定受到其所处的社会位置和所担负的社会角色影响。

从区别的角度说,社会角色关系的基本指向,是人与人之间通过交往合作而履行社会角色,执行个人的社会职能。

社会角色关系首先遵循社会现实原则,受社会习俗、伦理、政治与法律等原则支配。

二、人际关系的意义心理学家的大量研究和人们亲身的生活实践都已经证明,对于任何一个人来说,正常的人际交往和良好的人际关系都是其心理正常发展、个性保持健康和生活具有幸福感的必要前提。

(一)人际关系与心理发展(二)人际关系与身心健康(三)人际关系与生活幸福(四)人际关系与事业成功第二节人际关系的发展过程一、人际关系的状态和深度二、人际关系发展阶段(一)交往定向阶段:交往定向阶段涉及交往对象的选择,包含着对交往对象的注意、抉择和初步沟通等多方面的心理活动。

(二)情感探索阶段:情感探索是双方探索彼此在哪些方面可以建立信任和真实的情感联系。

(三)感情交流阶段:感情交流阶段,双方在通常生活领域中涉及到的人际关系安全感和信任感已经得到确立,因而沟通和交往的内容也开始广泛涉及自我的许多方面,并有较深的情感卷入。

(四)稳定交往阶段:此阶段,心理上的相容性会进一步增加,自我表露也更为广泛和深刻。

第七讲从众、依从与服从一、什么是从众•概念:指个人的观念与行为由于群体的引导或压力,而向与多数人相一致的方向变化的现象。

•特点:–压力可以是真实,也可以是想像的–群体压力可是有意识的或没有意识到的–从众行为是个体的自愿行为•功能:促进社会形成共同规范、使个体更好适应社会生活、也有可能使个体失去主动性。

是个体寻求的一种试图解除自身与团体之间冲突、增强安全感的手段。

二、从众的类型•1、真从众–表里如一,心服口服–任务难度大,依赖性较强•2、权宜从众–表里不一致•3、不从众–(1)表面不从众,内心从众(群体的领导者)(亦被称为反从众)–(2)表里一致的真不从众(常见于比较自我,主见非常强的人)三、有关从众现象的实验研究• 1.谢里夫的研究。

社会心理学家谢里夫最早利用“游动错觉”研究个人反应如何受其他多数人反应的影响(1935)。

• 2.阿希的研究。

美国社会心理学家阿希在20世纪50年代做过多次关于知觉方面的从众实验,获得一系列重要的研究结果。

阿希从众实验•以大学生为被试,每组7人,坐成一排,其中6人为事先安排好的实验合作者,只有一人为真被试。

实验者每次向大家出示两张卡片,其中一张画有标准线X,另一张画有三条直线A、B、C。

X的长度明显地与A、B、C三条直线中的一条等长。

实验者要求被试判断X线与A、B、C三条线中哪一条线等长。

•实验者指明的顺序总是把真被试安排在最后。

第一二次测试大家没有区别,第三至第十二次前六名被试按事先要求故意说错。

这就形成一种与事实不符的群体压力,可借此观察被试的反应是否发生从众行为。

阿希多次实验,所得结果非常相似。

•实验表明:(1)大约四分之一到三分之一的被试保持了独立性,没有发生过从众行为。

(2)所有被试平均从众行为百分比为35%。

(3)大约有15%的被试,从众行为的次数占实验判断次数的75%。

•(4)人们单独做出判断时,准确率超过98%•实验后,阿希对从众的被试作了访谈,归纳从众的情况有三种:(l)被试确实把他人的反应作为参考框架,观察上就错了,发生了知觉歪曲。

课件内容第1 章社会心理学及其发展第2章社会心理学理论第3 章社会心理学研究方法第4章社会化第5章态度及其测量第6章社会知觉第7 章刻板印象与归因第8 章自我概念第9 章价值取向第10 章沟通第二节自我概念的形成与自我认知斯旺(Swann ,1992 )曾经做过一个实验,证明人们确实偏爱确认自我概念的反馈。

图8-2 同伴交往偏好第二节自我概念的形成与自我认知五、自我认识过程中的自我服务偏差人们由于我们在自我价值定向理论中强调的自我价值保护倾向,喜欢用好的眼光去观察自己,倾向于把成功归因于自己而否认失败负有责任,这种偏差被称作自我服务偏差或利己偏差。

自我知觉的自我优化倾向能使人产生力量感和自我满意感,符合自我价值定向的自我保护规则,在一定程度上对于保护自我心理健康具有积极意义。

但是,这些倾向可能妨碍人们对自我的客观认知,导致自欺(self deception) 的发生,严重时还会使人否认现实。

第三节自尊一、自尊的结构与影响因素二、自我差距与自我提高三、自尊的测量四、自我效能第三节自尊一、自尊的结构与影响因素(一)自尊的结构詹姆斯(1892) 认为,自尊即个体的成就感,取决于个体在实现其设定目标的过程中成功或失败的感受。

波普(Pope, 1988) 认为,自尊由知觉的自我和理想的自我两个维度构成。

此与罗杰斯早期的观点一致.库泊史密斯(Coopersmith, 1967) 提出,自尊从四个方面来建立:个人重要性;能力;个体的道德性;权力.第三节自尊波普(Pope,1988)提出,自尊体现在五个方面:①社会方面的自尊;②学业自我效能方面的自尊;③家庭方面的自尊;④身体意象方面的自尊;⑤整体自尊。

张静(2002) 认为自尊由自我效能( 或自我胜任)和自我悦纳( 或自爱) 组成。

魏运华(1997)发现,儿童的自尊结构由外表、体育运动、能力、成就感、纪律、公德与助人等六个因素组成。

蔡建红(2001)调查发现,大学生的自尊结构由一般自我价值感、社交口才、学习能力、他人及社会认同、父母关系、归属群体、人际亲密、演讲、体育运动九个因素构成。

社会心理学主讲人:王芳北京师范大学心理学院第七讲侵犯行为一、侵犯(aggression)的实质•定义:侵犯行为,也叫攻击行为,指有意伤害别人、并且不被社会规范所许可的行为。

•特征:•有伤害的意图(动机)•具有社会评价性•包括身体伤害和言语攻击二、侵犯的理论(一)本能论•弗洛伊德的本能论•人具有生本能(性本能)和死本能(攻击本能)•侵犯是人天生的、独立的、本能的倾向,侵犯力产生于人体内部,必须得到释放,侵犯行为便是释放的一种形式。

•洛伦茨的习性说•侵犯是一种本能,但不是指向毁灭的,而是生物生存、繁衍的基本方式,它具有保持物种的数量、地盘和食物供应的意义。

(二)挫折-侵犯理论•在实现目标的途中受阻,产生的挫折感会增加攻击性。

•攻击的对象不一定是挫折源,在很多情况下敌意会被转移到更为安全的目标上。

•挫折并不是在任何情境下都导致侵犯,它只是导致了侵犯的情绪准备状态,也就是愤怒。

•挫折感的核心不是简单的剥夺,而是相对剥夺。

(三)社会学习理论侵犯行为是通过学习获得的,它既可以通过学习而产生,也可以通过学习而改变。

•通过强化习得侵犯行为•因做出攻击行为而获得奖励,从而习得。

•通过观察学习习得侵犯行为•通过观察他人的侵犯行为而习得。

•班杜拉(Bandura,1963)的实验许多证据显示,看暴力影视增加了人们(儿童和成人)攻击行为的倾向。

儿童看的暴力节目越多,青少年时代表现出的暴力行为也越多。

为什么大众媒体影响人的攻击性?•如果他们可以,我也可以(减少抑制)•原来可以这样做(模仿)•此刻应该感到极度愤怒(过度反应)•都杀掉算了(漠视生命)对控制媒体暴力的建议•鼓励创造更多有建设意义的节目和电子游戏。

•通过事先检测节目的内容,为孩子示范非攻击性行为并奖励非攻击性行为。

(四)生理论•神经化学因素与攻击•杏仁核受刺激会变得暴戾•5-羟色胺分泌少,攻击行为多•睾丸素高,攻击行为多•性别与攻击——男人比女人更具有攻击性吗?•男性更倾向于身体攻击,女性更倾向于言语攻击•当被严重激怒时,女性和男性一样具有攻击性三、侵犯的影响因素1、人格特点如反社会人格和A型人格2、情绪唤起水平暴力色情的宣传会提高性唤起的水平,从而增加侵犯性。

社会心理学的课件(以下是社会心理学课件的文章内容,请注意:本文仅为示例,不代表事实真实,仅供参考。

)社会心理学的课件社会心理学是一门研究人类在社会环境中心理机制与现象的学科。

它包括众多学科领域,例如社会认知、社会影响、人际关系、群体行为等等。

下面我们将详细探讨社会心理学中的几个重要领域。

第一部分:社会认知社会认知是研究个体是如何从社会环境中获得信息、加工信息和储存信息的过程。

它涉及到的核心问题有以下几点:1、人类关注哪些信息?人类在社会环境中会注意到哪些信息呢?这通常与他们的目标、动机、性格等因素密切相关。

例如,一个喜欢音乐的人可能会注意到环境中的音乐元素,而另一个对音乐没有兴趣的人可能会忽略这些信息。

2、人类如何加工信息?人类在得到社会环境中的信息后,会如何加工这些信息呢?社会心理学中的研究表明,人类在加工信息时会利用各种注意机制、思维流程和判断标准。

例如,人们在对某个人做出评价时,可能会利用一些先验的标准进行评价,从而影响他们的判断。

3、人类如何储存信息?人类在获得社会环境中的信息后,会将这些信息储存到自己的记忆当中。

社会心理学中的研究表明,人类在储存信息时会利用各种记忆体系和加工策略。

例如,人们可能会利用情境记忆来储存某些信息,或者利用意义联想来储存其他信息。

第二部分:社会影响社会影响是研究人类在社会互动中受到的各种影响的学科。

它关注的核心问题有以下几点:1、社会压力是什么?社会压力是指个体在特定的社会环境中感受到的压力。

这种压力可能来自社会期望、个人目标、环境变化等多方面因素。

社会心理学中的研究表明,社会压力对个体的身体和心理健康有着深刻的影响。

2、社会正义是什么?社会正义是指个体在社会关系中感受到的公平和正义。

这种感受可能来自社会分配、资源分配、权利保障等多个方面。

社会心理学中的研究表明,社会正义对个体的心理健康和社会参与意愿有着深刻的影响。

3、社会支持是什么?社会支持是指个体在社会关系中受到的各种支持和帮助。

第七章(社会认知)社会认知:个人对他人的心理状态,行为动机和意向作出推测与判断的过程。

第一印象:两个素不相识的人第一次见面所形成的印象,亦称初次印象。

第一印象的特征:表面性,片面性,类化,归因。

第一印象的作用(首因效应):对认知有重要作用,因此,为给他人留下好印象,个体必须注意自己的外表,言语谈吐,还必须增长才能,加强个人修养等等。

信息本身对印象形成的影响:1,信息的先后顺序对印象形成的影响:当一种仅属中性的合意的信息资料与先前建立在很合意的信息基础上的评估联系在一起的时候,综合评价并不会增加,甚至还可能会减少。

2,消极否定的信息对印象形成的影响:积极地信息和消极的信息,个体更注重消极否定的信息。

印象管理含义:现实生活中,人们都很关心如何给他人留下一个好的印象,这就是通俗意义上的印象管理。

策略:1,获得性印象管理策略(只试图使别人积极看待的策略)a,讨好技术。

b,自我宣传。

C,威慑。

d,恳求2,保护性印象策略(指尽可能弱化自己的不足或避免使别人消极看待自己的防御性策略):a,借口和辩解。

B,事先申明。

C.自我设障。

D,道歉。

社会认知的偏见偏见的特征:偏见是以有限或不正确的信息来源为基础,偏见就是刻板印象,有过度类化的倾向,含有先入为主的判断。

个人偏见:与个人经验,价值观有关,也受心理因素的影响:1首因与近因效应(个体在信息加工的过程中,首次获得的信息对印象形成起很大的作用,这就是首因,个体对最近获得的信息会留下深刻的印象,即近因效应)2,晕轮效应(光圈效应,个体对他人的认知判断主要根据个人爱好得出,然后再从这个判断推论出认知对象其他品质,即以点概全)。

3,宽大作用,4,投射作用(指个体认知他人时把自己的特性归属到他人身上,会发生认可歪曲,发生偏见)社会偏见:即社会刻板印象,指社会上对于某一类事物产生一种比较固定的看法,也是一种概括而笼统的看法。

消除社会偏见方法:1接触假说。

2,再分类—重新划分’我们“与“他们”。

第七讲 社会态度一、态度概述1.定义与特点⑴态度的概念:态度是习得的、影响个体对特定对象作出行为选择的、有组织的内部准备状态.⑵态度的特点:● 态度是习得的,可具有一定的稳定性与持续性;形成后,不易改变(态度的抗变性)。

● 态度是一种内在的心理倾向,影响个体的行为选择,可不等于行为本身. ● 态度总有一定的对象,并具有价值判断的成分。

● 态度具有感情色彩。

2.态度的心理成份:⑴认知成份:指人们对外界对象的心理印象,包括有关的事实、知识和信念。

它是态度其余部分的基础。

⑵情感成份:指人们对态度对象肯定或否定的评价以及由此引发的情感情绪.它是态度的核心与关键。

⑶行为倾向成份:指人们对态度对象所预备采取的反应,具有准备性质。

它会影响到人们对态度对象的反应,但不等于外显行为。

↘ ↙3.态度的功能与作用:⑴态度的功能:认知功能、动机功能、价值观表达功能、自我防御功能(时蓉华,《社会心理学》,297—298,浙江教育出版社1998年版)。

⑵态度的作用:● 态度影响社会认知:研究者将普林斯顿大学和达得毛斯大学两校队足球赛录像分别放给两校学生看,结果普林斯顿大学生发现达得毛斯球队犯规次数比裁判实际上指出的多两倍,而达得毛斯大学生则相反,则更多地指出普林斯顿球队犯规而未受罚的次数。

显然,这是两校学生维护各自学校荣誉的立场和期望本校球队获胜的积极态度造成认知判断上的偏差的例证(Hastorf & Cantril ,1954)。

● 态度影响耐力:mbert 等(1960)曾作过一个”会员群体对耐痛力增长特色的效应”实验.他们以基督徒与犹太教徒大学生为被试,使用一种类似血压计的改装耐压器(在充气皮绑带上置一尖突起,绑在被试手臂上,充气后会使人产痛感.当被试无法忍受时会说”受不了”,这时松开绑带并测定充气量,作为耐痛力的指标)来测定耐痛力的水平。

实验前告诉被试,测试目的是为了确定正常人耐痛的程度。

初测时,仅仅是记录两教派群体各人的耐痛水平。