也谈关联词的位置

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:6

关联词的作用和运用2008年11月17日星期一 20:241、关联词语的作用复句中经常使用关联词语连接分句。

关联词语是复句重要的语法标志,是表达分句之间结构关系和语义关系的重要语法手段。

有些复句必须使用关联词语,否则就无法理解。

2、复句使用的关联词语主要有三类:①连词连词连接分句,表示分句之间的结构关系和语义联系,本身没有修饰、限制或补充的作用,不作句子成分。

例如“因为、所以、虽然、但是、不但、而且、然后、于是、只要、既然、如果”等。

②关联副词关联副词既起关联作用,又能在句子中充当句子成分。

复句中使用的关联副词主要有“也、才、再、便、就、又、都、还、却、既、越”等。

③起关联作用的固定短语起关联作用的固定短语主要有“反之、如果说、若不是、不但不、就是说、还不如、为的是、之所以、正由于、正是因为、总而言之、一方面……另一方面”等。

④非疑问用法的疑问代词某些具有非疑问用法的疑问代词也可以在复句中连接分句,例如“谁”、“哪里”等。

⑤助词“的话”“的话”是个表示假设语气的助词,用在假设复句之中,常与“如果、假如、要是”等关联词语表示分句之间具有假设和结果的关系。

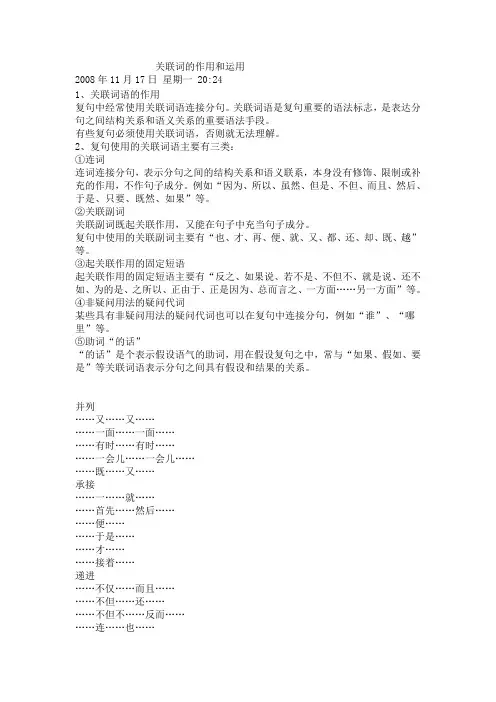

并列……又……又…………一面……一面…………有时……有时…………一会儿……一会儿…………既……又……承接……一……就…………首先……然后…………便…………于是…………才…………接着……递进……不仅……而且…………不但……还…………不但不……反而…………连……也…………何况…………甚至……选择……不是……就是…… ……或是……或是…… ……宁可……也不…… ……还是……转折尽管……可是……虽然……但是…… ……却…………然而……假设如果……就……假使……便……要是……那么……条件只要……就……只有……才……无论……都……不管……也……因果因为……所以……由于……因此……既然……那么……关联词例句。

1、(尽管)风吹雨打,我们(也)坚持到校学习。

2、(就算)成绩再好,你(也)不能自满呀!3、我(虽然)这么用功,(但是)成绩还是不如你4、有人口头上(虽然)讲得很好,(但是)行动却做得很少。

语文关联词使用技巧详解关联词是连接语句的大桥,在文段中有着起承转合的作用。

在小学语文中,研究关联词也是重点之一,必须掌握。

关联词有以下三种作用:连接分句,表明前后句子的关系,是复句的特定标志。

常见的关联词可以分为五类:并列关系、因果关系、转折关系、选择关系和假设关系。

每类关联词都有自己的特点和使用方法,比如并列关系中的“既…又…”、“一边…一边…”等等。

在考试中,填写适当的关联词也是一项重要的技巧。

正确使用关联词需要掌握一些方法和步骤,比如先理解句子的意思,再根据不同的关系选择相应的关联词。

总之,关联词的使用对于语文研究和写作都非常重要,需要认真研究和练。

拿到两个分句,需要先仔细阅读并理解它们各自的含义,观察两个句子所描述的事情之间的联系,判断是转折、递进还是选择关系。

例如,句子“奶奶年纪大了,行动十分麻利”,可以判断出是转折关系。

在判断出两个分句之间的关系后,需要选择一个适当的关联词填入,使句子通顺。

对于表达转折关系的关联词,有“虽然…但是……”、“可是……”、“尽管…还是…”等选项,需要选择最通顺的填入。

在填入关联词后,需要通读一遍句子,检查是否通顺,并且表达的意思是否变化。

在使用关联词时,需要注意各类关联词的作用,根据表达需要选择适当的关系。

同时,还需要注意配对使用关联词,例如“只要”和“就”、“只有”和“才”等需要配对使用,否则会影响句子的表达效果。

最后,关联词的位置也需要注意,不能放错。

例如,“虽然天气十分寒冷,却清洁工流下了汗”。

9、今天我们把教室打扫得干干净净,虽然有点累,但感到很快乐。

10、即使你的研究再好,也不能骄傲。

11、小战士宁可被敌人活活打死,也不说出军队的秘密。

12、同学们如果发现火灾,就要立即拨打火警电话。

13、他可能是美国人,也可能是法国人,还可能是英国人。

14、即使钱再多,我们也不能随便乱花。

15、不管困难多大,他都坚持不懈地刻苦研究。

16、宁可雨来牺牲自己,也要向敌人说出XXX的藏身之地。

小学语文关联词的作用用法和注意事项小学语文关联词的作用用法和注意事项一、懂得各类关联词语的作用同一个句子,运用不同的关联词语,作用就不同,表达的意思也就不一样。

例如:我们共同努力,竞赛取得胜利。

这个句子没有使用关联词语,可以看作是并列关系。

如果加上不同的关联词语,句子的关系就起了变化:1.因为我们共同努力,所以竞赛取得胜利。

2.如果我们共同努力,竞赛就能取得胜利。

3.只要我们共同努力,竞赛就能取得胜利。

这样,第一句成了因果关系,第二句成了假设关系,第三句成了条件关系。

在我们平时的说话、造句或作文当中,究竟选用关系,这就要根据自己表达的需要来确定。

二、要注意配对使用关联词语有些关联词语是要求配对使用的,不可随意改换。

例如:1.只要经常锻炼身体,才会增强体质。

2.他宁可挨打,不如泄密。

3.不管天气多么恶劣,他却是按时到校。

第一句,只要应与就相配,只有应与才相配,只要与才搭配不当,应把才改为就。

第二句,宁可应与也不相配,与其应与不如相配。

句中宁可与不如搭配不当,根据两个分句的意思,最好是把不如改为也不。

第三句,不管与却搭配不当,应把却改为都。

三、关联词语的'位置不能放错例如:1.虽然今天天气十分寒冷,却清洁工流下了汗。

2.今天,我们班搞演讲比赛,表达能力强的不但上台演讲了,而且从小不说话的小明也上去演讲了。

第一句,却表示转折的意思并没有错,可是,一念原句就给人不通顺的感觉。

如果把却放在清洁工之后,句子就通顺了。

第二句,让人念起来感到很别扭,如果把不但放在表达能力强的同学前面,句子就顺畅了。

四、该用关联词的地方不能缺少关联词有一部分配对使用的关联词,可根据情况省略其中的前一个,如不但而且,可省去不但、虽然但是,可省去虽然。

但一般不能省去后一个的而且、但是。

如果只用前一个关联词语,而省去了后一个关联词语,句子间的关系就会不明确,句子的意思也会表达不清。

例如:1.自从开展一帮一的活动以后,不但加深了同学之间的相互了解,增进了同学之间的友谊。

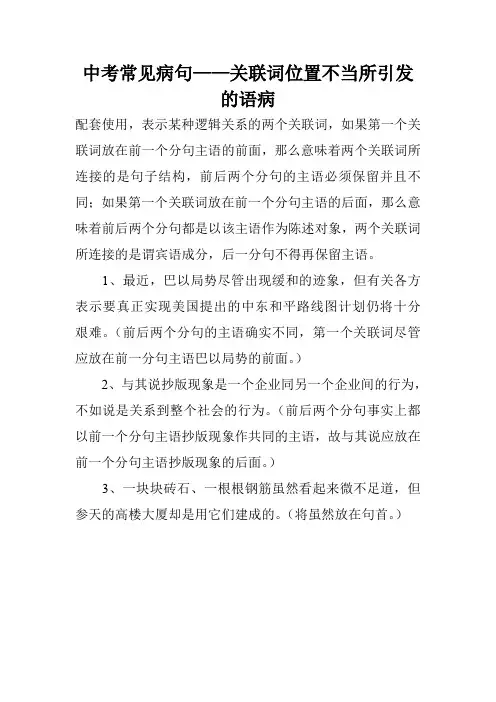

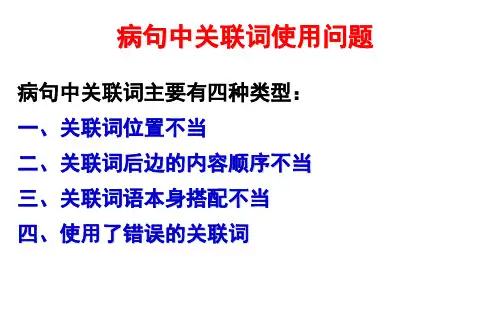

中考常见病句——关联词位置不当所引发

的语病

配套使用,表示某种逻辑关系的两个关联词,如果第一个关联词放在前一个分句主语的前面,那么意味着两个关联词所连接的是句子结构,前后两个分句的主语必须保留并且不同;如果第一个关联词放在前一个分句主语的后面,那么意味着前后两个分句都是以该主语作为陈述对象,两个关联词所连接的是谓宾语成分,后一分句不得再保留主语。

1、最近,巴以局势尽管出现缓和的迹象,但有关各方表示要真正实现美国提出的中东和平路线图计划仍将十分艰难。

(前后两个分句的主语确实不同,第一个关联词尽管应放在前一分句主语巴以局势的前面。

)

2、与其说抄版现象是一个企业同另一个企业间的行为,不如说是关系到整个社会的行为。

(前后两个分句事实上都以前一个分句主语抄版现象作共同的主语,故与其说应放在前一个分句主语抄版现象的后面。

)

3、一块块砖石、一根根钢筋虽然看起来微不足道,但参天的高楼大厦却是用它们建成的。

(将虽然放在句首。

)。

语文必备:小学语文关联词的运用方法小学语文关联词的运用方法语文是我们学习和应用的重要工具,而关联词则是连接语言表达的桥梁。

在小学语文学习的过程中,掌握关联词的运用方法是必不可少的。

本文将从何为关联词开始,探讨小学语文关联词的种类和运用方法。

一、何为关联词?所谓关联词,是指用来连接语言表达的单词或词组。

它们可以将各种句子、段落或文章联系起来,使文章意思更加清晰明朗,读者容易理解。

关联词主要分为以下几种:并列连词、转折连词、因果连词、比较连词、顺承连词、逆承连词等。

二、小学语文关联词的种类和应用方法1. 并列连词并列连词主要用来连接同等重要的句子。

例如:“今天既下雨,又刮风。

”“我喜欢吃苹果,梨子和葡萄。

”并列连词常见的种类有:和、并、也、又、而、或、则等。

其中的并列连词可以将两个或多个相似的事物进行比较或并列。

例如:“她有长长的头发,和一张漂亮的脸。

”2. 转折连词转折连词主要用来连接相对矛盾的两个句子,用来表示转折、对比或否定的关系。

例如:“尽管他经常迟到,但他学习很用功。

”“我很喜欢吃水果,然而我对柿子没有兴趣。

”转折连词常见的种类有:但、然而、可是、不过、虽然、却等。

这类关联词的使用可以帮助我们更好地表达自己的思想和观点。

3. 因果连词因果连词主要用来连接原因和结果两个句子中的一方。

例如:“因为下雨了,我们只得留在家里。

”“他学习很用功,所以成绩优异。

”因果连词常见的种类有:因为、所以、由于、因此、以致等。

使用因果连词可以使句子更加连贯,表达的信息也更加清晰明了。

4. 比较连词比较连词主要用来连接两个不同程度的事物或两种不同的事物进行比较。

例如:“为人师表,要像杨老师一样谦虚。

”“这部电影比《哈利波特》好看。

”比较连词常见的种类有:像、跟、如同、比、和等。

使用比较连词可以帮助我们更好地表达自己对事物的看法和理解。

5. 顺承连词顺承连词主要用来连接前后两个句子中的主语或宾语,使句子之间呈现相互补充的关系。

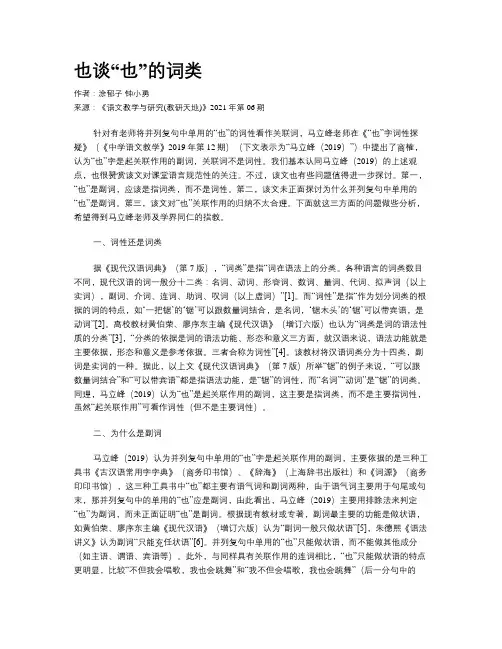

也谈“也”的词类作者:涂郁子钟小勇来源:《语文教学与研究(教研天地)》2021年第06期针对有老师将并列复句中单用的“也”的词性看作关联词,马立峰老师在《“也”字词性探疑》(《中学语文教学》2019年第12期)(下文表示为“马立峰(2019)”)中提出了商榷,认为“也”字是起关联作用的副词,关联词不是词性。

我们基本认同马立峰(2019)的上述观点,也很赞赏该文对课堂语言规范性的关注。

不过,该文也有些问题值得进一步探讨。

第一,“也”是副词,应该是指词类,而不是词性。

第二,该文未正面探讨为什么并列复句中单用的“也”是副词。

第三,该文对“也”关联作用的归纳不太合理。

下面就这三方面的问题做些分析,希望得到马立峰老师及学界同仁的指教。

一、词性还是词类据《现代汉语词典》(第7版),“词类”是指“词在语法上的分类。

各种语言的词类数目不同,现代汉语的词一般分十二类:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、拟声词(以上实词),副词、介词、连词、助词、叹词(以上虚词)”[1]。

而“词性”是指“作为划分词类的根据的词的特点,如‘一把锯’的‘锯’可以跟数量词结合,是名词,‘锯木头’的‘锯’可以带宾语,是动词”[2]。

高校教材黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》(增订六版)也认为“词类是词的语法性质的分类”[3],“分类的依据是词的语法功能、形态和意义三方面,就汉语来说,语法功能就是主要依据,形态和意义是参考依据。

三者合称为词性”[4]。

该教材将汉语词类分为十四类,副词是实词的一种。

据此,以上文《现代汉语词典》(第7版)所举“锯”的例子来说,“可以跟数量词结合”和“可以带宾语”都是指语法功能,是“锯”的词性,而“名词”“动词”是“锯”的词类。

同理,马立峰(2019)认为“也”是起关联作用的副词,这主要是指词类,而不是主要指词性,虽然“起关联作用”可看作词性(但不是主要词性)。

二、为什么是副词马立峰(2019)认为并列复句中单用的“也”字是起关联作用的副词,主要依据的是三种工具书《古汉语常用字字典》(商务印书馆)、《辞海》(上海辞书出版社)和《词源》(商务印印书馆),这三种工具书中“也”都主要有语气词和副词两种,由于语气词主要用于句尾或句末,那并列复句中的单用的“也”应是副词,由此看出,马立峰(2019)主要用排除法来判定“也”为副词,而未正面证明“也”是副词。

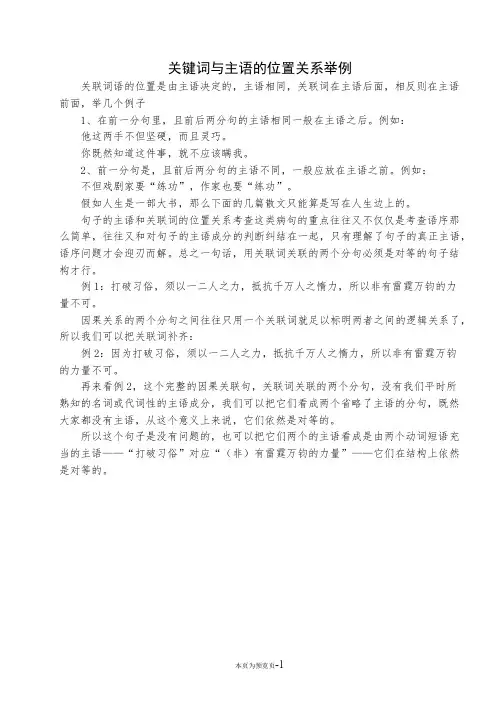

关键词与主语的位置关系举例

关联词语的位置是由主语决定的,主语相同,关联词在主语后面,相反则在主语前面,举几个例子

1、在前一分句里,且前后两分句的主语相同一般在主语之后。

例如:

他这两手不但坚硬,而且灵巧。

你既然知道这件事,就不应该瞒我。

2、前一分句是,且前后两分句的主语不同,一般应放在主语之前。

例如:

不但戏剧家要“练功”,作家也要“练功”。

假如人生是一部大书,那么下面的几篇散文只能算是写在人生边上的。

句子的主语和关联词的位置关系考查这类病句的重点往往又不仅仅是考查语序那么简单,往往又和对句子的主语成分的判断纠结在一起,只有理解了句子的真正主语,语序问题才会迎刃而解。

总之一句话,用关联词关联的两个分句必须是对等的句子结构才行。

例1:打破习俗,须以一二人之力,抵抗千万人之惰力,所以非有雷霆万钧的力

量不可。

因果关系的两个分句之间往往只用一个关联词就足以标明两者之间的逻辑关系了,所以我们可以把关联词补齐:

例2:因为打破习俗,须以一二人之力,抵抗千万人之惰力,所以非有雷霆万钧

的力量不可。

再来看例2,这个完整的因果关联句,关联词关联的两个分句,没有我们平时所

熟知的名词或代词性的主语成分,我们可以把它们看成两个省略了主语的分句,既然大家都没有主语,从这个意义上来说,它们依然是对等的。

所以这个句子是没有问题的,也可以把它们两个的主语看成是由两个动词短语充当的主语——“打破习俗”对应“(非)有雷霆万钧的力量”——它们在结构上依然是对等的。

本页为预览页-1。

关联词使用常见的几种误用类型及训练关联词使用常见的几种误用类型及训练关联词是常用的一种词类,在使用过程中常见的误用主要有以下几种类型:一.关联词的位置是否恰当当前后两个分句的主语相同时,第一个分句的关联词就放在主语后面;当前后两个分句主语不同时,两个分句的关联词均放在句首(可把此概括记忆为“同后不同前”),否则,就会因关联词位置不当而影响表达。

例如:如果人们连续看上四五个小时的电视节目,就会感到十分疲劳。

句中前后分句的主语都是“人们”,所以关联词“如果”应放在主语“人们”后。

二.关联词搭配是否恰当关联词在使用过程中,往往是成套搭配使用的,如果打破了它原来的搭配习惯,而换用了其他的词语,就会出现搭配不当的语病。

例如:不管天气极端恶劣,但他们还是如约而至。

“不管”和“都”相搭配,表示条件关系;“尽管”和“但”搭配,表示转这关系。

所以,句中应用“尽管……但”这对关联词。

又如:无论干部和群众,毫无例外,都必须遵守社会主义法制。

句中的关联词“无论”不与表并列的“和”配套而与表选择的“还是”“或”配套,组成“无论……还是(或)……都……”的结构形式,表示条件不同而结论(结果)一样。

(本句错误不止一处)三.关联词和句子的逻辑关系是否吻合关联词往往成套使用本身表示一种意义关系,这种意义关系与句子的逻辑关系一致时,句子才通顺流畅,否则就会出现关联词和句子的逻辑关系不相吻合的语病。

例如:“耶路撒冷”是和平之城的意思,却又是遭劫难最多的城市,可是长期的冲突并没有使其失去迷人的魅力,从而使旅游者望而却步。

句中前两个分句是并列关系,使用“是……又是……”是恰当的;第三分句语意有明显的转折关系使用了表转折的关联词“可是”也是恰当的;第四分句用“从而”表示上文是原因、方法等,下文是结果、目的,而“从而”所关联的内容与第三分句的内容正好相反,与句子的逻辑关系不吻合,所以“从而”的使用造成前后矛盾,不合逻辑。

四.关联词所关联的分句的句序是否恰当关联词所关联的分句的内容往往是讲究顺序的(主要表现在递进关系的复句中),不注意就会使语序颠倒。

也谈“关联词语位置”也谈“关联词语位置’——与乔舟老师商榷皖当涂县丹阳中学方来龙(243121)《中学语文教学参考》2010年第6期刊登了乔舟老师的《关联词语的三种位置》一文。

文中乔老师对何永康主编的《2009年江苏高考语文一本通》以及黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》中关于关联词语位置的观点提出了异议,认为“不敢苟同”,并对关联词语位置作了新的归纳和阐析,内容详尽,举例丰富,可谓言之凿凿。

但是,细细读来,发现乔老师在文中归纳的关联词语位置的前两种情况,完全可以用《现代汉语》等语法教材中的观点来分析,而且更为简洁明了。

由此,笔者对乔老师的这种新的归纳和阐析的意义产生了怀疑。

请看乔文中所举的几个关联词语位置不当的例子:例1.学校一方面要把这次春游的有关情况和要求讲清楚,另一方面学生也要自觉遵守纪律,不要到处乱跑。

例2.小明不是来向他打听情况,就是小芹来催他拿主意。

例3.起先李明华打乒乓球,后来任教练。

例4.感恩教育是目前我国公民道德建设的一项重要内容,因为不仅感恩关系到国家的整体形象,而且体现了公民的基本道德素质。

例5.小李不但相信他,而且以前反对过他的人也相信他。

下面让我们用《现代汉语》中的观点来分析上述5个例句。

分析之前,首先须明确一点:《现代汉语》中是把关联词语作为连接两个分句而不是成分来理解的。

这和乔文分析的前提是不一样的(乔文是通过分析关联词语后所接的两个成分而非分句来判断其位置的)。

所以,我们在以《现代汉语》观点分析例句时,先要把句中关联词语抽出来,看前后分句主语是否一致,然后来判定关联词语位置。

先看例1、例2、例5,这三个例句属于一种类型。

把这三句中的关联词语抽出来后,很容易看出,各句前后分句的主语都不相同:例1是“学校”和“学生”,例2是“小明”和“小芹”、例5是“小李”和“以前反对过他的人”。

根据《现代汉语》:“前后分句的主语不同,关联词语放在主语前。

”也就是说,这几个句子中的关联词“一方面”、“不是”、“不但”的正确位置应是放在主语“学校”“小明”“小李”之前,而放在它们之后就构成了位置不当。

语文必备小学语文关系词的运用方法关系词是指语言单位中起关系作用的词语。

两个或两个以上意思亲密有关的简单句子,合起来构成了复杂句子。

构成复杂句子的简单句子叫做分句,分句与分句之间,一般用关系词连结。

关系词有两种:一种是由词构成的关系词,如“那么”、“因此”等;另一种是由两个或两个以上的词而形式的关系词,如“因为所以”、“不只并且”等。

我们见得比许多的是第二种形式的关系词。

成对使用的关系词,因为每一对都表示特定的语法关系,所以它们的搭配是固定的,不可以任意调动。

关系词鉴于所起作用不一样,往常分八类:并列关系、承接关系、递进关系、因果关系、选择关系、转折关系、假定关系以及条件关系。

1、并列关系:各分句间所表示的意思、事件或动作是并列平行关系,有的分句分别说明描绘几种状况,有的分句表示相对相反或同时发生的几种状况。

例句:妹妹一边唱歌,一边跳舞。

这个文具盒既雅观, 又适用。

他是我的兄弟,也是我的好朋友。

垂钓岛不是日本的,而是中国的。

常有并列关系的关系词还有:有的有的、一方面一方面、那么那么。

2 、承接关系:各分句表示连续发生的事情或动作,分句有先后次序。

例句:我一做完作业, 就和小伙伴做游戏。

他打好底稿,才开始写作文。

他一听到夸奖,便洋洋得意。

外面下雨了,于是大家都进教室了。

3 、递进关系:由两个有递进关系的分句构成,后一分句在乎思上比前一分句更近一层。

例句:赵州桥不只宏伟牢固,并且雅观。

小明不单学习好,还乐于助人。

常有关系词:“并且、并且、况且、况且、特别、甚至”这些独自的关系词也能够表示递进关系。

4 、选择关系:分句所说的事情不可以同时并存,而是要从中选择一项。

例句:优选夜晚,爸爸不是看书,就是锻炼。

我宁愿多等几分钟,也不闯红灯。

饭前吃水果好,仍是饭后吃水果好?与其求得他人帮助,不如自己努力解决。

5、转折关系:后一句分句(正句)表述的意思同前一分句(偏句)的意思相反或相对。

例句:只管很困难,我仍是不会退却。

关联词用法及典型错误,家有孩子的请收好!关联词在我们日常写作中经常用的到,也是小学应该掌握的知识点。

关联词能起到连接句子、加强语句的作用,因此,学会正确选用关联词语是非常必要的。

可是如何学习关联词呢?关联词用法有哪些常见错误呢?我们一起看看吧!一常见的几种关联词1.并列关系句子中几个分句之间的关系是平等并列的、没有主次之分,各个分句分别说明几种相关的情况,或表示一件事的几个方面。

既……又…… 既……也…… 不是……而是…… 又……又…… 一面……一面…… 有时……有时…… 一会儿……一会儿……2.递进关系后面分句的意思比前面分句的意思更进一层。

不但……而且…… 不仅……而且…… 不仅……还…… 不但……还…… 不但不……反而…… 连……也……甚至……3.选择关系几个分句分别说出几件事情,需要从中选择一件。

与其……不如…… 是……不是…… 要么……要么…… 不是……就是…… 也许……也许…… 是……还是…… 或者……或者……4.转折关系前一个分句说了一个意思,后一个分句不是顺着前一个分句的意思说下来,而是作了一个转折,说出的意思,和前一个分句完全相反或相对。

虽然……但是…… 尽管……还是…… 尽管……可是……5.因果关系句子的前一部分表示原因或(结果),后一部分表示结果或(原因)。

之所以……是因为…… 因为……所以…… 由于……因此…… 既然……那么…… 既然……就……6.假设关系句子前面一部分介绍一种假设情况,后面一部分是假设的情况实现后要产生的结果。

如果……就…… 假如……就…… 即使……也…… 哪怕……也……7.条件关系句子前面提出条件,后面说明在这种条件下会产生的结果。

只有……才…… 只要……就…… 除非……才…… 无论……都…… 不管……总是…… 不管……都…… 不论……都…… 不管……也……8.承接关系句与句之间表示几个连续动作,或先后发生的几种情况,它们前后承接,不能颠倒。

一……就…… 首先……然后…… ……于是…… ……才…… ……接着……二关联词使用的五忌在复句中用来连接分句并表示分句之间关系的连词、副词及个别介词和短语叫做关联词语。

关联词位置专题

主要指的是第一个分句的关联词和主语的位置关系。

由于技术水平太低,这些产品质量不是比沿海地区的同类产品低,就是成本比沿海的高。

【解析】这句话出现了“不是……就是……”的关联词,其搭配是对的。

第一个分句的主语是质量,第二个分句的主语是成本,主语不同,所以第一个分句的主语就放在第关联词的后面。

改成“这些产品不是质量……”。

【解题技巧】遇到关联词,首先看搭配,接着看残缺,都没问题再看第一个分句的主语的位置。

请记住:前后分句主语相同,那么第一个分句的主语放在关联词前;主语不同,两个主语都放在关联词后。

简称“同前不同后”。

例如:

他不但学习好,而且人品好。

这道题,不仅他会,你也会。

小李因为睡眠不足,所以上课精神不振。

因为小李睡眠不好,所以父母很为他担心。

收集:

1一个省的文化系统如果能肩负起继承当地文化传统的使命,那么这个省的文化底蕴就会得到保持,而不至于中断和流失。

.。

关联词与主语的位置关系举例### 关联词与主语的位置关系举例在语言的海洋中,我们经常会遇到各种各样的句子结构。

有时候,这些句子结构看似简单,但背后却蕴含着丰富的逻辑和情感。

今天,我想和大家分享一下关于关联词与主语位置关系的一些研究心得。

让我们来谈谈关联词。

关联词是用来连接两个或多个句子、短语或词语的,它们的作用就是让句子更加连贯、流畅。

但是,关联词的位置并不是随意的,而是有讲究的。

比如,“因为”这个关联词,它通常用来表示原因和结果的关系,那么它的前面就应该有一个主语,也就是那个导致结果的原因。

而“所以”这个关联词,它通常用来表示因果关系的结果,那么它的前面就应该有一个主语,也就是那个结果。

再来说说主语的位置。

主语是句子的主体,它通常是动词的执行者或者受事。

在句子中,主语的位置也是有一定规律的。

一般来说,主语应该放在动词的前面。

这样,读者才能清晰地理解句子的意思。

但是,有时候,为了强调某个成分,我们也会将主语放在动词后面。

比如,“我喜欢吃苹果”这句话,虽然主语“我”没有放在动词“吃”的前面,但是通过上下文的暗示,读者也能明白“我”是喜欢吃苹果的那个人。

那么,关联词和主语的位置关系是怎样的呢?简单来说,就是要遵循一定的规则,使得句子的结构严谨、逻辑清晰。

只有这样,读者才能更好地理解和接受句子的意思。

举个例子来说,“因为我喜欢你,所以我会一直陪着你。

”这句话中,“因为”这个关联词用来表示原因和结果的关系,它的前面应该有主语“我”;“所以”这个关联词用来表示因果关系的结果,它的前面也应该有主语“我”。

这样,句子的结构就显得非常清晰、明了。

再比如,“我昨天去了书店。

”这句话中,“我”作为主语,出现在了动词“去”的前面,符合主语在前的规则。

“昨天”作为时间状语,也起到了修饰作用,使得句子更加完整。

关联词和主语的位置关系对于句子的理解至关重要。

我们要时刻注意这些规则,使得句子结构严谨、逻辑清晰。

只有这样,我们才能更好地表达自己的意思,与他人进行有效的沟通。

《中学语文教学》2009年第l期刊登了严建军老师的文章《关联词语位置的四种情况——兼谈两道高考题的正误》,严老师深入研思2008年两道高考病句题,认为一般的高考复习资料、常见的语法教材和2008年高考试题答案对关联词语位置的判定过于简单化.并以精心选取的22个“典范的近现代和当代作品中的例句”为佐证.分为四种情况,逐一对不同类型的复句中的关联词语位置作了细致分析,得出结论“复句中诸分句的主语不论是否为同一主语。

关联词语都可以在主语前或者之后”。

因此,严老师认为2008年安徽卷的病句项虽然与其划分的第二种情况一致,但因该句用法“尚无先例。

确实应视为不规范的表达”;而2008年天津卷的病句项属其第四种情况,“可视为正确的句子”。

严老师用功之深、引用之广、分类之清晰的确令人叹服.但其论述和结论有不妥之处,故在此加以商榷。

首先,关于选例原则。

严老师文中所选的22个例句,虽然句句来自典范的近现代和当代作品,但是我觉得尚不足以全部作为关联词语位置的正确示例。

1955年中国科学院召开的现代汉语规范学术会议正式确定了“以典范的现代白话文著作为语法规范”.但是典范的白话文著作中也并非句句“规范”.不可避免地存在着一些不够规范的语言现象。

所以,我们不能以近代和古代的著作为例,更不能草率地以写作名家“比比皆是”的“先例”作为判断关联词位置正误的标准。

其次,关于语法规则。

判断关联词位置的正误,不是简单地依据复句所属的类型,而是要以语法规则为标准。

对于关联词语在复句中的位置,在黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》(高等教育出版社2007年第4版)中已经有了较为详尽的说明:“前后分句的主语相同,前一分句的关联词语在主语后:前后分句主语不同.前一分句的关联词语一般在主语前。

至于后一分句,不论分句的主语是否相同.一般关联词语都在主语前.关联词语是副词则在主语后。

”在这里,有一点需要特别指明.“一般关联词语”是指除了副词之外的连词和某种惯用词语(如“一方面”“另一方面”等)。

关联词语在句中的位置,特别是关联词语同主语的先后次序,常常被人们忽视,—般语法书上也未论及这类问题。

(1)因为他病了,所以没有来上学。

(2)老工人的谆谆教导,既使我们懂得了旧社会的黑暗,又明白了新社会的幸福。

(3)朱志刚不但以优良成绩完成了本学期的学习任务,而且全班也较好地完成了学习任务。

这些句子,乍看起来,好像没啥问题,然而这些句子是的确有病的:例(1)第—分句前有“因为”,主语“他”就传不到第二个分句了,更何况第二个分句开头还有“所以”;这样就造成第二个分句缺主语。

“因为”应放在“他”后面,或者在“所以”后再加上“他”字。

例(2)应把“既”字挪在“使我们”之后,否则,“明白了新社会的幸福”,从结构上来说就不是和“我们”相联系,而是和全句的主语“老工人的教导”相联系了,另—种改法是在“明白了”之前重复“使我们”。

例(3)“不但”放在“朱志刚”的后面,那就说明“不但……而且……”的主语都是“朱志刚”了,但实际上“而且”后面的主语是“全班”,这就有了矛盾,应该把“不但”移到“朱志刚”的前面才是。

从上面的分析可以知道一、关联词语中的连词,能够用在主语前面,也能够用在主语后面。

如“因为……所以……”“不但……而且……”“虽然……但是……”等。

二、副词—般不用在主语前面。

如“却、就、才、都、总、还”等。

这是因为副词的语法特点之一是不能用在名词前面,而主语又多数是名词或者是代替名词的代词充当,所以副词做关联词语时—般只能用在主语的后面。

三、成对地使用关联词语,如果两个分句的主语相同,主语往往要放在关联词语的前头。

如改后的例(1)。

四、成对地使用关联词语,如果两个分句的主语不同,主语最好放在关联词语的后头,但副词除外。

如改后的例(3)。

毛泽东同志在《为人民服务》一文中有这样—段文字:“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。

不管是什么人,谁向我们指出都行。

只要你说得对,我们就改正。

也谈关联词的位置作者:邓木辉来源:《中学语文·教师版》2009年第11期关联词使用的正确位置,一般语法书都规范为:几个分句的主语相同,关联词应在主语后;几个分句的主语不同,关联词应在主语前。

高考有关关联词使用的病句,也以此为判断标准,违反这一规范的句子将被严格认定为病句。

笔者写过一篇《从一类病句谈关联词位置》的短文,也持这样的观点。

而严建军老师发表在《中学语文教学》2009年1期上的文章《关联词语位置的四种情况》认为,关联词语的使用有四种位置,并列举名家典范作品中的大量用例作了证明。

读后颇受启发,但仍感到还有可商榷之处。

严老师列举的用例有(只引用可商榷的两类):1.主语相同而关联词在主语前的(关联词在后的未引用)(1)只要你能弄钱,你什么都做得出来。

(曹禺《雷雨》)(2)如果他们失去了这个沃野,就失去了生存依据。

(翦伯赞《内蒙访古》)(3)正是因为《西游记》这样立足于现实,才引起当时的轰动并得到广泛流传。

(吴组缃《我国古代小说的发展及规律》)(4)虽然汉语对于外来语以意译为主,音译词比重较小,但是数量也还是可观的。

(吕叔湘《语言的演变》)2.主语不同而关联词在主语后的(关联词在前的未引用)(5)宝玉虽然挨打,老爷也要自重。

(曹雪芹《红楼梦》)(6)汗虽然出了不少,心里还是不舒畅。

(老舍《在烈日和暴雨下》)(7)延安虽然还没有战争,但军队天天在前方打仗……(毛泽东《反对党八股》)(8)眼睛虽闭,但耳朵是关不住的。

(季羡林《幽径悲剧》)(9)提货单尽管卖来卖去,水还躺在东海里,纹丝不动。

(刘征《庄周买水》)(10)涂色料的工作既然叫点蓝,不用说,烧的工作当然叫烧蓝。

(叶圣陶《景泰蓝的制作》)(11)他既然错,为什么大家又仿佛格外尊敬他呢?(鲁迅《阿Q正传》)(12)他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

(鲁迅《社戏》)(13)他若能存一万元,我们就烧高香了!(贾平凹《画人记》)(14)汗不但下去,还觉得身子发冷。

(李健吾《雨中登泰山》)(15)孟浩然一生既未做官,而且《唐书·孟浩然传》还记述采访使韩朝宗曾约他同赴京师,欲荐于上廷。

(金开诚《漫画清高》)这些用例都是出自名家作品,的确具有“典范性”。

它至少反映了人们使用关联词的一般情况:不严格遵守规范,时常违背规范。

笔者在写作《从一类病句谈关联词位置》时,曾收集的一些用例也能反映这一情况,现再补充几例:(16)虽然他只有32岁,但早已成为该镇的服装大王。

(《中国教工》1995年第6期)(17)由于他工作卖力,没多久就添置了彩电冰箱等高档用品,家里的存款也多了起来。

(《传奇文学选刊》1998年第7期)(18)这次考试不难,但由于他准备得不充分,差点儿就不及格。

(1998年全国高考语文试题,试题将其作为“句意明确”的一项。

)(19)我本想这次能在家乡同你见面,回家后才知道由于你正忙着搞科研,不回来了。

(1992年全国高考语文试题,试题将其作为“没有语病”的一项。

)(20)由于我实现了先写“下水”文章的誓言,对学生作文指导十分有利。

(《语文教师要写“下水”文章》,《中学语文教学》1998年第7期。

)(21)不但他语文好,而且数学也好。

(学生作文用例)(22)虽然他语文好,但是数学不好。

(学生作文用例)(23)他因为德智体全面发展,所以大家评他为三好学生。

(学生作文用例)(24)他虽然很凶,但是大家不怕他。

(学生作文用例)现在我将对以上用例略作分析:严老师的文章针对2008年高考安徽卷和天津卷语病题的两个句子而写。

这两个句子是:诚信教育已成为我国公民道德建设的重要内容,因为不仅诚信关系到国家的整体形象,而且体现了公民的基本道德素质。

(安徽卷)我们一定能在奥运之际展现出古老文明大国的风范,那时我们的城市不仅会变得更加美丽,每一个人也会更讲文明。

(天津卷)“参考答案”均指出这两个句子关联词位置不当,有语病,但严老师有不同看法,因而写了《关联词语位置的四种情况》一文。

严老师的文章隐含着这样的逻辑推论:因为名家典范作品有诸多这样的(几个分句主语相同而关联词在主语前;几个分句主语不同而关联词在主语后)用例,所以这种用法正确,所以天津卷中的句子无语病,而安徽卷中的句子不规范。

笼统地看,按严老师的标准,安徽卷中的句子其实也可以认定为规范用法,因为它也属于“几个分句主语相同而关联词在主语前”的情况。

但严老师有这类分析:名家典范作品虽然有“几个分句主语相同而关联词在主语前”的用例,但只在“偏正复句”中使用“只要……都”、“如果……就”“因为……才”、“虽然……但”(见上例)这些关联词,没有在“联合复句”中使用“不但……而且”的用例,故安徽卷的句子不规范。

这里,严老师是严格遵循名家典范作品有无用例这一标准的,哪怕有“双重标准”之嫌。

按严老师的判断标准,假如以上用例或者类似用例出自学生、出自一般人,该怎样认定呢?大概会认定为不规范吧。

这就不好理解:同一类句子,为什么出自名家就规范,而出自一般人就不规范呢?认定其规范与不规范,为什么要因人而异呢?毫无疑问,通常我们对例(21)—(24)会毫不犹豫、毫不客气地指出其是病句,且指出其病因是违反关联词语的使用规则——“几个分句的主语相同,关联词应在主语后;几个分句的主语不同,关联词应在主语前”,还会将其修改为:(21)他不但语文好,而且数学也好。

(两个分句的主语相同,都是“他”,故将关联词“不但”调在主语“他”的后面)(22)他虽然语文好,但是数学不好。

(两个分句的主语相同,都是“他”,故将将关联词“虽然”调在主语“他”的后面)(23)因为他德智体全面发展,所以大家评他为三好学生。

(两个分句的主语不同,分别是“他”和“大家”,故将关联词“因为”调在前一分句的主语“他”之前)(24)虽然他很凶,但是大家不怕他。

(两个分句的主语不同,分别是“他”和“大家”,故将关联词“虽然”调在前一分句的主语“他”之前)我们肯定不会对学生诸如此类的用法听之任之,一定会指出病因,加以修改,并提示规律,提出判断标准,以便学生举一反三,杜绝类似语病。

我们之所以这样做,一是因为我们判断的对象是学生,我们会毫无顾虑——学生常有语病,需要教师纠正,且帮学生发现错误、改正错误是教师的职责所在;二是因为我们头脑中有一个“正确使用”的标准,我们正是以这个标准为标准去判断、去纠错的。

否则,我们凭什么去认定学生的用法错误呢?又凭什么理由去分析纠正呢?又何以告诉学生“正确使用”的规则呢?而对上例中的(16)—(20),我们的态度就会有所不同:这些用例既然刊发于正规出版物,那就不会有错。

之所以如此,一是因为我们的对象不再是学生,二是因为我们对所持的标准有所怀疑。

而对上例中的(1)—(15),我们的态度难免更会不同:这些用例既然出自名人大家的典范作品,肯定不会有错!错的是我们的标准!然而,对待学生与名家,我们不能用“双重标准”。

如果学生的用法是错的,那么,名家类似的用法也应该是错的;如果名家的用法没有错,那么,学生类似的用法也应该没有错。

问题的关键在于,我们能认为“存在的就是合理的”,因而对学生诸如(21)—(24)之类的用法也认为是正确的吗?恐怕不能。

我们如果认定学生的用法是错误的,也就应该用同一标准,认定名家的类似用法也是错误的,而不必为尊者讳,不必因尊者变。

这里,应该承认规范标准具有普适性,运用标准要一视同仁,不能因人而异。

事实上,虽然以上(1)—(20)的用例不妨碍理解(因为有具体语境,再加上人有较强的抗错纠错能力),但对其稍加推敲,还是觉得大多表意不够明确——几个分句的主语相同而关联词在主语前,这样的句子常给人以这样的“错觉”与“期待”:主语A……,主语B……,主语C……,……以为要说不同主语发生(存在)的不同事情(情况);几个分句的主语不同而关联词在主语后,这样的句子常给人以这样的“错觉”与“期待”:主语……,……,……以为要说同一主语发生(存在)的不同事情(情况)。

看完全句,方才恍然大悟:原来不是如此!如(1):只要你能弄钱,你什么都做得出来。

它给人以这样的“错觉”与“期待”:“只要你能弄钱,别人就会……”而改为“你只要能弄钱,什么都做得出来”,表意就明确无误了。

如(2):如果他们失去了这个沃野,就失去了生存依据。

它给人以这样的“错觉”与“期待”:“如果他们失去了这个沃野,别人就会……”。

而改为“他们如果失去了这个沃野,就失去了生存依据”,表意就明确无误了。

如(5):宝玉虽然挨打,老爷也要自重。

它给人以这样的“错觉”与“期待”:“宝玉虽然挨打,但还……”。

改为“虽然宝玉挨打,老爷也要自重”,表意就明确无误了。

如(6):汗虽然出了不少,心里还是不舒畅。

它给人以这样的“错觉”与“期待”:“汗虽然出了不少,但还……”。

改为“虽然汗出了不少,心里还是不舒畅”,表意就明确无误了。

因此,如果我们承认有规范标准,承认规范标准具有普适性,那么,其余句子都应该修改,或调整关联词位置,或删除关联词:(3)正是因为《西游记》这样立足于现实,才引起当时的轰动并得到广泛流传。

应将“正是因为”调在“《西游记》”后。

(4)虽然汉语对于外来语以意译为主,音译词比重较小,但是数量也还是可观的。

这句话全句的主语不全是“汉语”,后两个分句的主语是“音译词”。

因为“数量可观”是指“音译词”而不是指“汉语”。

故“虽然”“但是”的位置正确。

(7)延安虽然还没有战争,但军队天天在前方打仗……应将“虽然”调在“延安”前。

(8)眼睛虽闭,但耳朵是关不住的。

应将“眼睛虽闭”改为“虽然眼睛闭着”。

(9)提货单尽管卖来卖去,水还躺在东海里,纹丝不动。

应将“尽管”调在“提货单”前,并在“水”前加“但”。

(10)涂色料的工作既然叫点蓝,不用说,烧的工作当然叫烧蓝。

应将“既然”调到句首。

(11)他既然错,为什么大家又仿佛格外尊敬他呢?应将“既然”调在句首。

(12)他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

应将“如果”调在句首。

(13)他若能存一万元,我们就烧高香了!应将“若”调到“他”前。

(14)汗不但下去,还觉得身子发冷。

应将“不但”调到“汗”前。

(15)孟浩然一生既未做官,而且《唐书·孟浩然传》还记述采访使韩朝宗曾约他同赴京师,欲荐于上廷。

应删去“既”,否则句子不通顺。

(16)虽然他只有32岁,但早已成为该镇的服装大王。

应将“虽然”调到“他”后。

(17)由于他工作卖力,没多久就添置了彩电冰箱等高档用品,家里的存款也多了起来。

应将“由于”调到“他”后,也可删去“由于”。

(18)这次考试不难,但由于他准备得不充分,差点儿就不及格。

应将“由于”调到“他”后,也可删去“由于”。