中风后痉挛性瘫痪的针灸推拿及康复治疗现状

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:3

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是一种常见的脑血管疾病,常常导致患者身体受损及生活质量下降。

传统的康复治疗主要包括物理治疗、语言治疗、职业治疗等,但是往往效果有限。

近年来,中医针灸结合康复治疗逐渐成为了临床上治疗中风偏瘫的一种新方式,因其创伤性小、疗效高等优点而受到越来越多医务人员的关注。

本文将针对中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果进行观察。

一、中医针灸治疗中风偏瘫的基本原理中医针灸结合康复治疗中风偏瘫,其基本原理是通过针刺等方法刺激人体穴位,调节人体气血,恢复身体机能。

针刺穴位可以刺激人体经络,增加氧气供应,促进神经细胞再生,缓解肌肉痉挛和纤维化,恢复肌肉和神经功能。

在治疗过程中,医生需了解病人的身体状况和病情严重程度,选取适当的治疗方式和穴位,减少针刺疼痛,并适当调整针刺的强度和深度。

此外,辅以康复训练,积极参与患者的康复过程,可以取得更好的治疗效果。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果较为显著,在很多医院都有应用。

以下是一些临床案例:1.王女士,60岁,双下肢瘫痪,行动不便。

经过连续半年的康复训练、针灸以及适当的中药治疗,逐渐恢复了部分下肢功能,能够翻身、转身,且无明显疼痛。

2.张先生,55岁,瘫痪面部。

治疗前无法张嘴、睁眼、收缩面部肌肉,影响日常生活。

经过针灸、按摩和局部中药治疗,张先生的面部肌肉活动度得到恢复,嘴巴可以张开闭合,眼睛可以睁开合上,面部肌肉也得到改善。

3.李先生,70岁,双肢瘫痪,行动不便。

治疗前无法独自行动、起床、下床等。

经过针灸、康复训练和中药治疗后,李先生的部分肌肉恢复了功能,能够独自行动、上下床等。

上述案例表明,中医针灸结合康复治疗中风偏瘫取得了较好的临床效果。

因此,在临床上推广该疗法有利于患者的康复。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫适用于各种程度的中风偏瘫患者。

因为中风偏瘫对患者的伤害程度和康复时间不确定,因此,具体治疗方法需根据患者情况进行选择。

针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中的效果分析赵国栋发布时间:2023-06-19T00:52:43.642Z 来源:《医师在线》2023年6期作者:赵国栋[导读] 目的:深入细致的分析和研究针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中的效果。

方法:选择在2021年1月到2022年7月前收治中风后痉挛性偏瘫患者共计有80例,随机分为对照组和联合组,每组40例;对照组实施推拿治疗,联合组予以针灸推拿治疗,对照治疗结果。

结果:治疗后研究组肢体肌张力改善状况比对照组优(P<0.05)。

结论:针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中效果好,可促进患者的肢体肌张力的改善,值得推广应用。

吉林省吉林中西医结合医院吉林 132012摘要:目的:深入细致的分析和研究针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中的效果。

方法:选择在2021年1月到2022年7月前收治中风后痉挛性偏瘫患者共计有80例,随机分为对照组和联合组,每组40例;对照组实施推拿治疗,联合组予以针灸推拿治疗,对照治疗结果。

结果:治疗后研究组肢体肌张力改善状况比对照组优(P<0.05)。

结论:针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中效果好,可促进患者的肢体肌张力的改善,值得推广应用。

关键词:针灸推拿;中风;痉挛性偏瘫;康复治疗;效果痉挛性偏瘫是中风后常见的后遗症,中风后痉挛性偏瘫患者行走时会出现痉挛性偏瘫步态,因为患者要抵抗重力,偏瘫侧力量不足,需抬髋、抬膝然后脚部画圈,是很特征的动作称为痉挛性偏瘫步态。

很多患者发病初期无法运动,因其肌力较低,开始肌力下降无法动躺,但是后期随肌力恢复,患者可以站立,经过训练后可行走。

对于该类患者应该进行康复治疗,避免严重影响生活,经过进一步康复治疗,可以更好改善患者生活质量[1]。

此次就针灸推拿在中风后痉挛性偏瘫患者康复治疗中的效果进行探析,具体如下:1 资料与方法1.1一般资料将2021年1月到2022年7月前收治中风后痉挛性偏瘫患者共计有80例作为研究对象,依据随机数字法分为对照组和联合组,其中对照组患者40人,男性23人,女性17人,46岁至79岁为该组的年龄区间,平均(57.05±5.56)岁;联合组患者40人,男性24人,女性16人,47岁至80岁为该组的年龄区间,平均(57.72±5.44)岁。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果

)

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫患者的临床效果一直是临床非常关注的问题,这是一项有利于解决中风偏瘫病情的有益研究。

本文综述了使用中医针灸结合康复治疗中风偏瘫患者的临床研究。

一般来说,使用中医针灸结合康复治疗中风偏瘫患者的研究多集中在神经功能恢复程度和运动功能改善等方面。

例如一项有关以中医针灸结合康复治疗中风偏瘫老年患者改变神经功能恢复程度的临床试验认为,在治疗组中治疗前后病人神经功能得分有明显改善,运动力也有所加强,相比对照组,总有效率分别达到100%和73.33%。

此外,针灸还可以影响植物神经功能恢复程度,有效改善植物神经的运动功能,这是因为针灸可以影响人体抗体的分泌,强化神经纤维的细胞因子及其受体的活性,从而使神经功能恢复更快。

可以从中医针灸综合治疗中风偏瘫患者的实际研究中看出,中医针灸与康复治疗有利于改善患者的运动功能,神经功能恢复,可以缓解肌肉活动痉挛,改善肢体麻木,明显减轻患者疼痛和不良反应,明显改善患者体质、情绪和生活质量。

临床上需要注意的是,中医针灸结合康复治疗是对中风偏瘫患者的一个累积治疗,而不是单一治疗。

康复治疗包括随访管理,推荐必要的药物治疗,有效实施运动训练等等。

另外,在中医针灸综合治疗中要根据患者的年龄、病情表现和临床检查结果选择合适的穴位,使用恰当的针法,避免病情的恶化,以及对患者造成过多的痛苦,确保在治疗过程中临床效果达到最大程度。

总之,中医针灸结合康复治疗中风偏瘫患者能够很好地改善患者神经功能恢复程度和运动功能改善,临床效果明显,受到了患者的普遍认可和肯定。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是一种常见的神经系统疾病,其主要症状是肌肉无力、运动障碍和痉挛。

传统中医针灸结合康复治疗中风偏瘫已经在临床上得到广泛应用,并取得了一定的疗效。

本文将对这种治疗方法的临床效果进行观察和总结。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的理论基础是中医经络学和腧穴学。

中医认为,人体的经络是一个复杂的系统,通过经络可以调节和疏通气血运行,达到治疗疾病的目的。

针灸的作用是通过刺激人体的穴位,调节经络气血的运行,促进血液循环,改善瘫痪肢体的功能。

在具体的治疗过程中,针灸师首先会对患者进行详细的病史询问和体格检查,以了解患者的病情和病因。

根据患者的具体情况,针灸师会选择合适的经络和腧穴进行治疗。

通常情况下,治疗时会采用一般针灸和电针疗法相结合,以增强治疗效果。

治疗过程中,患者通常需要多次接受针灸治疗,治疗时间可根据病情的进展进行调整。

首先是肌肉力量的恢复。

针灸治疗可以通过刺激穴位,促进瘫痪肢体的肌肉收缩。

经过一段时间的治疗,患者的肌肉力量通常会有所恢复,能够进行一些简单的日常活动。

其次是运动功能的改善。

针灸治疗可以调节经络气血的运行,改善瘫痪肢体的运动功能。

经过一段时间的治疗,患者通常可以进行一些正常的活动,如走路、握物等。

最后是生活质量的提高。

针灸治疗可以改善中风偏瘫患者的生活质量,使其能够更好地进行日常活动。

通过针灸治疗,患者不仅可以恢复一定的肌肉力量和运动功能,还可以减轻痉挛症状,提高生活的舒适度和便利度。

需要注意的是,中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果可能存在个体差异。

由于患者的病情和病因各不相同,治疗效果也会有所不同。

在进行针灸治疗之前,针灸师需要对患者的情况进行全面的评估和判断,以制定个性化的治疗方案。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫具有一定的临床效果。

通过刺激穴位,调节经络气血的运行,可以恢复肌肉力量和运动功能,缓解痉挛症状,提高患者的生活质量。

由于个体差异的存在,治疗效果会有所不同,因此在进行治疗之前需要进行综合评估。

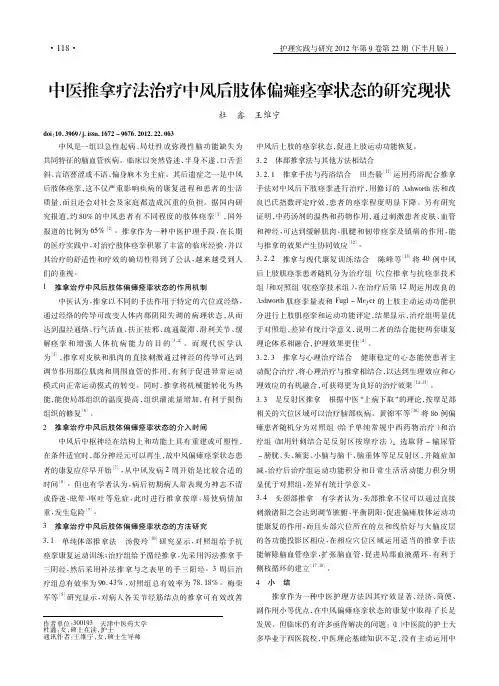

针刺治疗中风后偏瘫上肢痉挛的研究现状从临床治疗方面对近年来针灸治疗中风后上肢痉挛性偏瘫状态的文献进行综述,归纳针灸治疗取穴规律。

标签:中风;上肢痉挛;针刺;综述中风是一种具有较高发病率、病死率及致残率的疾病。

在患者肢体瘫痪发生发展过程中,几乎都会出现瘫痪肢体肌张力增高或痉挛,痉挛性瘫痪是中风患者常见的后遗症之一。

如果肌张力增高不能得到及时、有效的治疗,不但会引起患肢的疼痛,而且可以造成患肢肌肉萎缩、关节攣缩及变形,导致关节活动度受限和康复训练困难,最终影响中风病患者活动能力的恢复。

针刺治疗中风后上肢痉挛是目前临床应用最为常见的治疗方法之一。

现将相关研究进展综述如下。

1按针刺部位分11头针头针是一种利用针刺及其他物理方法刺激头部穴点、线、区以治疗疾病的方法[1]。

常用穴位体系有焦氏头针、汤氏头针、靳氏头针、林氏头针等流派以及根据病灶影像学定位诊断取穴和《中国头皮针穴名国际标准化方案》等[2]。

中风上肢痉挛头针治疗刺激区的选择主要基于脑功能定位、神经解剖学理论和传统经络理论等方面。

赵建国等[3]采用醒脑开窍法治疗偏瘫痉挛。

结果显示醒脑开窍针法加针刺锥体区治疗卒中偏瘫痉挛状态具有较好疗效(有效率900%),优于单纯醒脑开窍针法组(有效率667%);针刺锥体组与单纯醒脑开窍针法组在运动功能水平、生活自理能力方面治疗后均有明显改善,患肢痉挛程度、肢体运动功能及日常生活能力改善明显高于单纯醒脑开窍。

王丽平等[4]采用头针体针叠加针法治疗中风后偏瘫患者痉挛状态。

结果显示头针体针叠加针法对痉挛状态的改善、运动功能水平、日常生活能力优于单纯体针对照组(P<001)。

陆彦青等[5]采用“靳三针”联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者。

结果显示各组患者各项指标均较治疗前明显改善(P<005或P<001),联合组各项指标改善明显优于“靳三针”组和康复组(P<001),“靳三针”组各项指标改善明显优于康复组(P<005)。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是中风后最为常见的一种并发症,患者常因中风造成的脑部缺血或出血导致对身体的部分肌肉功能受损,表现为一侧肢体无法灵活活动或丧失功能,严重影响患者的生活质量。

中风偏瘫的康复治疗一直以来备受关注,传统的康复治疗方法主要包括物理治疗、药物治疗等,但近年来中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果备受关注。

本文将就观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果进行分析和总结。

1. 中医对中风偏瘫的认识中医将中风归为“中风病”,认为中风是由于风、寒、湿、热、痰等有害因素侵袭引起,主要病理变化为气血运行障碍,脏腑功能失调,导致脑神经功能障碍。

中医认为,针灸能够疏通经络,活血化瘀,调理气血,有利于恢复受损的脑神经功能。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫被认为是一种非常有效的治疗方法。

中医针灸治疗中风偏瘫主要通过调理气血,疏通经络,激活脑神经功能,促进瘫痪肢体的功能恢复。

具体来说,针灸治疗主要包括以下几个方面:(1)定位针灸:定位针灸是根据患者的具体病情,选择合适的穴位进行针灸。

通过刺激特定的穴位,可以调理气血,激活受损神经,有利于恢复肢体功能。

(3)灸法治疗:灸法是一种传统的中医疗法,通过燃烧艾草,对患者的特定穴位进行热炙,以活血化瘀,温通经络,促进病变部位的恢复。

针灸结合传统康复治疗中风偏瘫,在临床实践中取得了显著的临床效果。

通过观察患者的康复情况,可以得出以下结论:(1)功能恢复:中医针灸结合康复治疗中风偏瘫,可以有效促进患者肢体的功能恢复。

经过一段时间的治疗,患者的肌肉力量得到明显增强,肢体的灵活度明显提高,可以完成更多的日常活动。

(2)神经功能改善:针灸治疗可以有效激活受损的神经功能,促进神经再生,有利于恢复受损脑部功能。

患者的感觉、运动、平衡等神经功能得到改善,生活质量明显提高。

(3)心理状态改善:中风偏瘫对患者的心理状态会产生较大的影响,患者常常产生抑郁、焦虑等负面情绪。

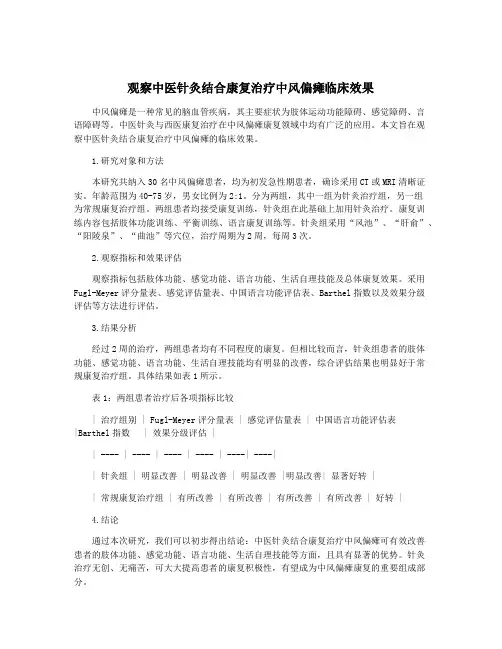

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是一种常见的脑血管疾病,其主要症状为肢体运动功能障碍、感觉障碍、言语障碍等。

中医针灸与西医康复治疗在中风偏瘫康复领域中均有广泛的应用。

本文旨在观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果。

1.研究对象和方法本研究共纳入30名中风偏瘫患者,均为初发急性期患者,确诊采用CT或MRI清晰证实。

年龄范围为40-75岁,男女比例为2:1。

分为两组,其中一组为针灸治疗组,另一组为常规康复治疗组。

两组患者均接受康复训练,针灸组在此基础上加用针灸治疗。

康复训练内容包括肢体功能训练、平衡训练、语言康复训练等。

针灸组采用“风池”、“肝俞”、“阳陵泉”、“曲池”等穴位,治疗周期为2周,每周3次。

2.观察指标和效果评估观察指标包括肢体功能、感觉功能、语言功能、生活自理技能及总体康复效果。

采用Fugl-Meyer评分量表、感觉评估量表、中国语言功能评估表、Barthel指数以及效果分级评估等方法进行评估。

3.结果分析经过2周的治疗,两组患者均有不同程度的康复。

但相比较而言,针灸组患者的肢体功能、感觉功能、语言功能、生活自理技能均有明显的改善,综合评估结果也明显好于常规康复治疗组。

具体结果如表1所示。

表1:两组患者治疗后各项指标比较| 治疗组别 | Fugl-Meyer评分量表 | 感觉评估量表 | 中国语言功能评估表|Barthel指数 | 效果分级评估 || ---- | ---- | ---- | ---- | ----| ----|| 针灸组 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 |明显改善| 显著好转 || 常规康复治疗组 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 好转 |4.结论通过本次研究,我们可以初步得出结论:中医针灸结合康复治疗中风偏瘫可有效改善患者的肢体功能、感觉功能、语言功能、生活自理技能等方面,且具有显著的优势。

针灸治疗无创、无痛苦,可大大提高患者的康复积极性,有望成为中风偏瘫康复的重要组成部分。

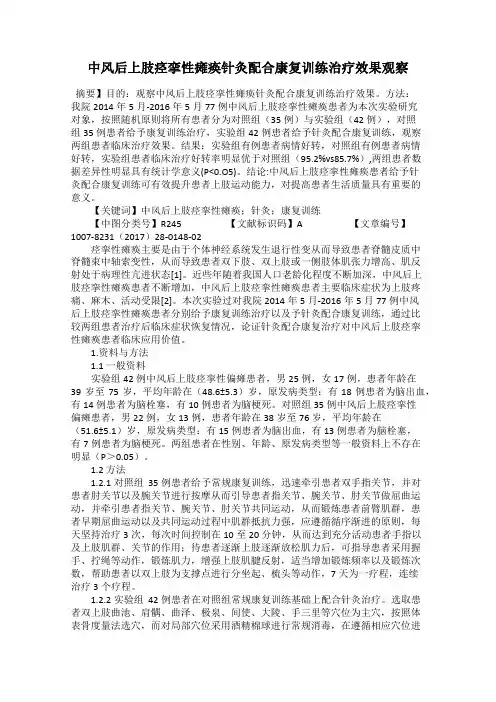

中风后上肢痉挛性瘫痪针灸配合康复训练治疗效果观察摘要】目的:观察中风后上肢痉挛性瘫痪针灸配合康复训练治疗效果。

方法:我院2014年5月-2016年5月77例中风后上肢痉挛性瘫痪患者为本次实验研究对象,按照随机原则将所有患者分为对照组(35例)与实验组(42例),对照组35例患者给予康复训练治疗,实验组42例患者给予针灸配合康复训练,观察两组患者临床治疗效果。

结果:实验组有例患者病情好转,对照组有例患者病情好转,实验组患者临床治疗好转率明显优于对照组(95.2%vs85.7%),两组患者数据差异性明显具有统计学意义(P<0.O5)。

结论:中风后上肢痉挛性瘫痪患者给予针灸配合康复训练可有效提升患者上肢运动能力,对提高患者生活质量具有重要的意义。

【关键词】中风后上肢痉挛性瘫痪;针灸;康复训练【中图分类号】R245 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)28-0148-02痉挛性瘫痪主要是由于个体神经系统发生退行性变从而导致患者脊髓皮质中脊髓束中轴索变性,从而导致患者双下肢、双上肢或一侧肢体肌张力增高、肌反射处于病理性亢进状态[1]。

近些年随着我国人口老龄化程度不断加深,中风后上肢痉挛性瘫痪患者不断增加,中风后上肢痉挛性瘫痪患者主要临床症状为上肢疼痛、麻木、活动受限[2]。

本次实验过对我院2014年5月-2016年5月77例中风后上肢痉挛性瘫痪患者分别给予康复训练治疗以及予针灸配合康复训练,通过比较两组患者治疗后临床症状恢复情况,论证针灸配合康复治疗对中风后上肢痉挛性瘫痪患者临床应用价值。

1.资料与方法1.1 一般资料实验组42例中风后上肢痉挛性偏瘫患者,男25例,女17例,患者年龄在39岁至75岁,平均年龄在(48.6±5.3)岁,原发病类型:有18例患者为脑出血,有14例患者为脑栓塞,有10例患者为脑梗死。

对照组35例中风后上肢痉挛性偏瘫患者,男22例,女13例,患者年龄在38岁至76岁,平均年龄在(51.6±5.1)岁,原发病类型:有15例患者为脑出血,有13例患者为脑栓塞,有7例患者为脑梗死。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是一种常见的中枢神经系统疾病,其主要特征是肢体活动障碍,表现为肢体无力、肌张力异常和运动协调障碍等。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫已经得到广泛应用,并取得了显著的临床效果。

本文将从针灸的理论基础、康复治疗的原则和临床效果等方面进行观察和分析。

针灸作为中医的重要治疗手段,有着悠久的历史和丰富的理论基础。

其理论基础主要包括经络学说和气血理论。

经络学说认为人体的经络系统是气血运行的通道,通过刺激经络系统可以调整气血的运行,从而达到治疗疾病的目的。

针灸的操作技术主要包括刺激穴位和控制刺激力度等。

康复治疗的原则是通过物理疗法、功能训练和心理疏导等手段,逐渐恢复中风偏瘫患者的肢体功能。

临床观察发现,中医针灸结合康复治疗中风偏瘫可以显著改善患者的肢体活动障碍。

针灸的刺激可以调理经络,促进血液循环和气血运行,从而增加患者的肢体力量和协调性。

针灸的刺激还可以刺激大脑皮层和神经系统,调整中风偏瘫患者的神经功能,提高其运动功能恢复的效果。

康复治疗的原则是有针对性地进行功能训练,通过反复锻炼,可以增加患者的肌肉力量和运动协调性。

康复治疗还可以通过物理疗法,如热敷、电疗和按摩等手段,缓解患者的肌肉痉挛和疼痛,促进康复进程。

康复治疗还可以通过心理疏导,缓解患者的焦虑和抑郁情绪,提高康复效果。

在临床实践中,中医针灸结合康复治疗中风偏瘫已经取得了显著的临床效果。

许多临床研究显示,中医针灸结合康复治疗可以显著改善患者的肢体力量、协调性和活动能力。

研究还发现,针灸可以减轻中风偏瘫患者的痉挛和疼痛,改善其生活质量。

中医针灸结合康复治疗还可以提高患者的生活自理能力和社会功能,减少对家庭和社会的依赖。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫具有显著的临床效果。

其治疗机制主要包括调理气血、刺激神经系统和提高肌肉力量等。

中医针灸结合康复治疗应作为中风偏瘫的首选治疗方法之一。

需要进一步的研究来探索其具体的治疗机制和优化治疗方案,以更好地服务于中风偏瘫患者的康复。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果中风偏瘫是中风后最常见的病症之一,由于中风引起的脑部血液供应不足,导致脑细胞受损,造成身体一侧肢体运动功能障碍。

传统的中医针灸结合康复治疗在中风偏瘫的康复中发挥着重要的作用,本文就观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果进行介绍和分析。

中医针灸结合康复治疗是将中医传统的针灸疗法与现代康复理论相结合,通过调节身体的气血运行,促进神经再生和功能恢复,达到康复治疗的效果。

中医针灸结合康复治疗对中风偏瘫的病程起到了积极的干预作用。

中医认为中风偏瘫主要是由于气血运行不畅引起的,针灸疗法可以通过调节人体的气血运行,促进血液循环,改善病灶区域的微循环,减少潴留血液的积聚,从而减轻受损组织的坏死程度,促进神经再生和功能恢复。

研究表明,中医针灸结合康复治疗能够有效缩短中风偏瘫的康复时间,改善患者的肢体运动功能,提高生活质量。

中医针灸结合康复治疗对中风偏瘫的神经功能恢复和肌肉力量恢复有一定的促进作用。

针灸疗法可以通过刺激人体的穴位,调节神经系统的功能活动,促进神经再生和重建连接,改善受损肌肉的运动功能。

针灸还可以刺激肌肉收缩,提高肌肉力量,增强肌肉的稳定性和协调性。

中医的辨证施针方法可以根据患者的病情,选取相应的穴位进行针刺,个性化定制的治疗方案可以更好地满足患者的康复需求。

中医针灸结合康复治疗还可以改善中风偏瘫患者的生活质量和心理健康状况。

中风偏瘫患者常常由于肢体运动功能障碍而导致生活自理能力下降,心理健康状况受到了很大的影响。

针灸疗法可以通过调节身体的气血运行,促进气血畅通,舒缓患者的情绪,减轻焦虑和抑郁的症状,提高生活质量。

针灸治疗还可以促进中风偏瘫患者的自我调节能力和自我康复能力的提高,增强患者的康复信心,进一步促进康复效果。

中医针灸结合康复治疗在临床实践中也存在一些问题。

针灸疗法对患者的要求较高,需要患者在治疗过程中保持充分的合作和配合,而中风偏瘫患者往往由于肢体运动功能受限而难以完成。

观察中医针灸结合康复治疗中风偏瘫临床效果

中风偏瘫是由于脑血管病变导致的脑功能损害,在临床上表现为肢体无力、感觉障碍

等症状。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫已经被广泛应用,并取得了显著的临床效果。

以

下将对中医针灸结合康复治疗中风偏瘫的临床效果进行观察和总结。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫具有促进血液循环的作用。

针灸可以刺激和调整人体

的经络气血运行,改善血液循环,增加肢体受损区域的血液供应,从而促进神经功能的恢复。

针灸可以通过刺激特定的穴位,调节人体的气血运行平衡,有效缓解病变区域的血液

供应不足问题,提高康复效果。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫可以改善肌肉功能,增强肌肉力量。

针灸可以通过刺

激肌肉和神经,激活肌肉组织,增加肌肉力量,恢复肢体的运动功能。

针灸可以通过不同

的刺激手法和穴位选择,对肌肉进行刺激和调节,促进肌肉的收缩和松弛,增加肌肉力量,提高肢体功能。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫还可以改善患者的日常生活质量。

针灸可以通过调整

人体的气血运行,改善患者的身心状态,提高患者对康复治疗的参与度和积极性。

针灸可

以缓解患者的疼痛和不适感,促进患者的身心平衡,提高患者的日常生活质量。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫在促进血液循环、改善肌肉功能、恢复神经功能和提

高日常生活质量等方面都取得了显著的临床效果。

中医针灸结合康复治疗中风偏瘫是一种

安全、有效的治疗方式,为中风偏瘫患者的康复提供了新的选择。

需要进一步的临床研究

来进一步证实其治疗机制和有效性,为临床实践提供依据。

针刺治疗中风后偏瘫上肢痉挛的研究现状作者:刘朵陈奇刚顾力华来源:《云南中医中药杂志》2017年第08期摘要:从临床治疗方面对近年来针灸治疗中风后上肢痉挛性偏瘫状态的文献进行综述,归纳针灸治疗取穴规律。

关键词:中风;上肢痉挛;针刺;综述中图分类号:R246文献标志码:A文章编号:1007-2349(2017)08-0086-03中风是一种具有较高发病率、病死率及致残率的疾病。

在患者肢体瘫痪发生发展过程中,几乎都会出现瘫痪肢体肌张力增高或痉挛,痉挛性瘫痪是中风患者常见的后遗症之一。

如果肌张力增高不能得到及时、有效的治疗,不但会引起患肢的疼痛,而且可以造成患肢肌肉萎缩、关节挛缩及变形,导致关节活动度受限和康复训练困难,最终影响中风病患者活动能力的恢复。

针刺治疗中风后上肢痉挛是目前临床应用最为常见的治疗方法之一。

现将相关研究进展综述如下。

1按针刺部位分11头针头针是一种利用针刺及其他物理方法刺激头部穴点、线、区以治疗疾病的方法[1]。

常用穴位体系有焦氏头针、汤氏头针、靳氏头针、林氏头针等流派以及根据病灶影像学定位诊断取穴和《中国头皮针穴名国际标准化方案》等[2]。

中风上肢痉挛头针治疗刺激区的选择主要基于脑功能定位、神经解剖学理论和传统经络理论等方面。

赵建国等[3]采用醒脑开窍法治疗偏瘫痉挛。

结果显示醒脑开窍针法加针刺锥体区治疗卒中偏瘫痉挛状态具有较好疗效(有效率900%),优于单纯醒脑开窍针法组(有效率667%);针刺锥体组与单纯醒脑开窍针法组在运动功能水平、生活自理能力方面治疗后均有明显改善,患肢痉挛程度、肢体运动功能及日常生活能力改善明显高于单纯醒脑开窍。

王丽平等[4]采用头针体针叠加针法治疗中风后偏瘫患者痉挛状态。

结果显示头针体针叠加针法对痉挛状态的改善、运动功能水平、日常生活能力优于单纯体针对照组(P12腹针腹针是一种利用针刺及其他物理方法刺激腹部穴位以治疗疾病的方法[7],腹部是人体脏腑最集中,经络分部最多的部位,也是气血最丰沛的部位。

针灸推拿配合康复训练治疗中风后偏瘫患者的疗效观察及对生活质量的影响摘要:目的研究在中风后偏瘫患者康复训练中施行针灸、推拿治疗的临床效果,以及该治疗方案对患者生活质量造成的影响。

方法进行回顾性研究,选择2021年5月至2022年3月在我院就诊的128例中风后偏瘫患者为观察对象,根据不同治疗方案,将128名患者分为观察组、对照组两个组。

对照组(64例)采用康复训练,观察组(64例)采用针灸、推拿配合康复训练,对两组的临床疗效,以及两组患者的生活质量进行对比分析。

结果观察组的临床疗效、生活质量均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论中风发生后,患者的中枢神经系统受损,导致患者出现肢体功能障碍,造成偏瘫。

对患者行针灸、推拿治疗,可以使偏瘫患者的患肢神经产生兴奋,从而增强其神经传导,刺激中枢神经系统恢复工作;改善患者的肢体功能障碍,取得显著疗效。

关键词:中风后偏瘫患者;针灸;推拿;康复训练;配合治疗;疗效;观察;生活质量;影响中风发生后,患者脑细胞发生缺血性坏死,若抢救不及时,患者有可能在短时间内死亡。

近些年来,随着医疗水平的提高,中风患者的救治成功率出现了显著提升。

但中风仍会引起偏瘫等多种后遗症,影响患者的预后。

因此,必须对中风后偏瘫患者开展进一步的后继治疗,以改善患者的肢体功能障碍。

本次研究,主要研究在中风后偏瘫患者康复训练中施行针灸、推拿治疗的临床效果,以及该治疗方案对患者生活质量造成的影响。

1 资料与方法1.1资料进行回顾性研究,选择2021年5月至2022年3月在我院就诊的128例中风后偏瘫患者为观察对象,根据不同治疗方案,将128名患者分为观察组、对照组两个组。

两组一般资料见表1所示。

两组一般资料没有显著差异(P>0.05),具有可比性。

表1 观察组、对照组一般资料1.2 方法1.2.1对照组治疗方案对照组采用康复训练。

康复训练内容包括:①在患者不能行动的情况下,护理人员正确摆放患者肢体,维持患者肢体、躯干的功能状态。

中风后痉挛性瘫痪的针灸推拿及康复治疗现状

通过大量的对比分析来对应用针灸推拿和康复疗法在治疗中风后痉挛性瘫痪患者的临床效果进行分析,由此来判断该治疗方法的应用效果和推广价值。

标签:中风病;痉挛性瘫痪;针灸;推拿;康复

患者出现中风后遗症会使脑功能造成严重的损害,应用有效的方法对中风患者进行早期治疗是保障患者身体健康和良好恢复的关键。

中风患者出现痉挛性瘫痪大都出现在发病后3周时间左右,持续的时间一般会长达3个月之久,这段时间是患者脑中风后恢复的必经时期,并且这一阶段也是临床治疗过程中的一大难点。

如果在相关医务人员对患者进行治疗的过程中出现了误治的情况便极有可能使患者的患肢难以再恢复到从前的健康状态,这就会直接影响到患者中风偏瘫的治疗进程。

基于这种情况作者对近年来应用的几种典型针灸推拿和康复治疗中风后遗症患者的现状加以概述。

1 毫针刺法

1.1 经筋刺法

应用该方法治疗痉挛性偏瘫主要是找到患者发生痉挛的肘膝关节位置附近的肌腱两侧的压痛点来进行施针,应用1.5寸的毫针来进行直刺或者斜刺,使针尖的位置能够直达到骨膜之上,在经过捻转得气之后再将针尖退到皮肤位置,随后再顺着肌腱的走向进行一前一后的透刺,并且在之后进行反复的提插捻转,应用该针灸法的临床治疗效果明显优于传统针刺、

1.2 阴阳平衡法

结合医学上关于痉挛源于阴阳失衡的学说,在对患者进行偏瘫后肢体恢复阶段要先寻求有效方法是其主动肌优先恢复,而由于人体的上肢屈肌和下肢伸肌属于主动肌,所以偏瘫患者常常会出现上肢屈曲和下肢伸直的表现。

因此在进行针刺治疗的过程中要采用阴阳经并取的方法,在患者的上肢和下肢位置分别进行补阳泻阴和补阴泻阳,应用这种方法所取得的临床效果也明显优于应用传统针刺法。

1.3 醒脑开脉针法

应用该针法主要是以阴经穴为主,并且辅以阳经穴来对开窍启闭之穴进行选取,取内关穴、印堂穴和水沟穴为主,取极泉穴和尺泽穴以及委中穴等相应的配穴为辅,并且在内关穴、极泉穴和尺泽穴等穴施以行泻之法,在患者经过治疗之后其痉挛的程度得到了较大程度的改善,而且患者的日常生活能力也得到了有效的提高。

2 康复疗法

对脑中风患者进行治疗的过程中必须辅以相应的康复训练。

在近年来人们关于单纯的康复疗法的研究相对较少,大多数研究人员都是应用一些康复性的训练来对治疗方法进行配合,通过这样使整个治疗能够得到最大的效果。

2.1 Bobath疗法

该方法最先是被应用于对脑瘫患儿的训练过程中,之后又被应用于对偏瘫成人的治疗过程之中,主要通过对一些关键点进行控制和叩击等相关方法,对患者的一些异常姿势进行抑制和运动,在之后再协助患者做一些正常运动的训练,由此来使患者的中枢能够接收到运动感觉的刺激信号,并且通过重复运动和有效的感觉刺激可以使突出链得到一定的加强,帮助患者的部分神经系统进行再生和修复,以此来使患者对正常的姿势进行反复感觉,并且对正常的运动方式進行输出。

2.2 Brunnstrom分期疗法

该疗法主要是将脑损伤的恢复过程分为六个具体的阶段,在对患者进行早期治疗的过程中认为痉挛症状的出现是偏瘫患者恢复的必然过程,在对偏瘫患者进行早期治疗的过程中对其痉挛现象不进行抑制,而是通过对患者进行适当的引导,让他们了解到瘫痪的肢体仍然可以继续运动,由此来激发患者内心深处对于主动参与治疗的医院,之后再对患者进行逐步的诱导,使他们彻底脱离痉挛模式。

2.3 运动再学习方案

该治疗方法主要人为应该在激活患者活动肌群的同时对一些不必要的活动进行限制,通过这样来保持肌群之间张力的平衡。

而医护人员通过协助患者进行一些重复的动作练习也可以使他们对正确的运动模式有所掌握。

另外,辅以一定的导向性练习任务可以使患者的受损系统能够将感觉的输入与运动输出以及自身完好的认识系统、判断系统以及记忆系统进行很好的整合。

由此来使患者的脑功能得以尽快的完成重组。

3 推拿疗法

3.1 推拿选穴规律

在对中风后痉挛性瘫痪的患者进行临床推拿的过程中,使用频率最高的十五个穴位几乎全部都是阳经腧穴,由此确定推拿选穴的过程主要以阳经为主,而后依次是阳明经、太阳经和少阳经以及督脉等。

选取穴位所处位置以下肢为最高,其次为上肢,再次为头颈位置,最后为躯干部位。

3.2 推拿手法

①在痉挛优势侧肌腹部位置进行推拿,直到患者的深部组织由酸胀感到被即刻缓解为止;②应用快速掌擦法来对痉挛的劣势部分进行推拿,指导该处肌肉张力出现增强为止;③应用三指掐法在患者的合谷穴和天冲穴进行推拿,指导患者出现伸指和产生足背屈伸或者出现屈膝现象为止;四在患者出现缓慢曲髋或者屈膝以及背曲踝关节之后协助患者进行快速伸髋或伸膝以及跖曲踝关节,患者出现缓慢伸肘或伸腕以及伸指关节之后相关医护人员协助患者进行快速屈肘或屈腕以及屈指关节的运动。

4 结论

在对中风后瘫痪患者进行治疗的过程中针灸推拿和康复训练都具有极为重要的意义,将两种方法进行有效的结合来对中风后瘫痪患者施以治疗,为患者提供更加科学有效的治疗方法的同时提高医护质量,当前医学之中对于这类患者治疗过程中应用针灸推拿与康复治疗结合的方法较多,该治疗方法所起到的临床效果也充分的证明了其所具有的较高临床应用价值和推广价值。

参考文献

[1] 王倩.中风后患者肢体痉挛治疗方式的研究现状[J].当代护士(上旬刊),2016(09):20-21.

[2] 吴美秋.中风患者偏瘫肢体康复中医护理现状及前景展望[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(17):31-32.。