阿司匹林的制备与应用

- 格式:docx

- 大小:182.74 KB

- 文档页数:8

阿司匹林制备

阿司匹林制备

一、基本原理:

阿司匹林的制备原理是考虑到了原料物质的相对稳定性,利用盐酸酸化乙酰水杨酸的乙酰基、盐酸氢氧化铝,利用同时反应的原理,获得稳定高效能、可控的制备过程。

二、实验步骤:

1、将乙酰水杨酸2g和氢氧化铝2g分别放入无水盐酸50ml中,溶解后形成混合溶液;

2、将混合溶液加热至80℃,持续煮3小时;

3、放凉至室温,过滤,结晶即为阿司匹林粉末;

4、将粉末加入蒸馏水100ml,搅拌分散后,即可形成阿司匹林溶液。

三、安全操作:

1、实验前请务必穿上实验服,佩戴安全镜;

2、实验时务必注意实验室的温度控制,确保实验室的温度为室温;

3、请勿随意接触实验液体,如有接触请尽快用大量清水冲洗;

4、请勿将溶液和粉末排出实验室外,不可抛弃;

5、实验后请及时清理实验室,将实验液体放入合适的容器中,尽快运出实验室;

6、实验后洗手,以免沾染残留物。

阿司匹林片剂的制备实验报告阿司匹林片剂的制备实验报告一、引言阿司匹林是一种常用的非处方药,广泛应用于退热、镇痛和抗炎等方面。

本实验旨在通过合成阿司匹林的过程,了解其制备原理及实验操作。

二、实验原理阿司匹林的制备原理是通过乙酸与水合肼反应生成乙酸肼,再与水合肼反应生成阿司匹林。

乙酸肼与水合肼反应的化学方程式如下:CH3COOH + NH2CONH2 → CH3COONHCONH2 + H2O三、实验步骤1. 准备实验器材:烧杯、三角瓶、漏斗、磁力搅拌器、温度计等。

2. 将乙酸肼和水合肼按一定比例加入烧杯中。

3. 在三角瓶中加入适量的硫酸,作为催化剂。

4. 将烧杯放置在热水槽中,控制温度在适宜范围内。

5. 开启磁力搅拌器,使反应物均匀混合,并保持温度稳定。

6. 反应一段时间后,将烧杯取出,冷却至室温。

7. 将反应产物加入适量的酸性水中,使其分解。

8. 用酸性溶液中和反应液中的碱性物质,使其沉淀。

9. 将沉淀物用水洗涤,过滤并干燥。

10. 将干燥的产物加入适量的填料中,制备成片剂。

四、实验结果与讨论经过实验操作,成功合成了阿司匹林。

实验结果表明,制备阿司匹林的过程中,乙酸肼与水合肼的反应是关键步骤。

催化剂的添加可以加速反应速度,提高产物的收率。

此外,温度的控制也对反应结果有一定影响,过高或过低的温度都可能影响反应的进行。

在实验过程中,我们还注意到了一些问题。

首先,反应过程中需要控制温度,避免温度过高导致产物分解或挥发。

其次,反应液中的酸性物质需要适量加入,过多或过少都可能影响产物的纯度。

最后,制备片剂时需要注意填料的选择和加工工艺,以保证片剂的质量和稳定性。

五、实验结论本实验通过合成阿司匹林的过程,验证了制备阿司匹林的原理。

实验结果表明,在适宜的条件下,可以高效地合成阿司匹林。

同时,实验中还发现了一些操作上的注意事项,这些都对进一步提高阿司匹林的制备效率和质量具有指导意义。

六、实验总结通过本次实验,我们对阿司匹林的制备过程有了更深入的了解。

以碳酸钾为催化剂合成阿司匹林小组成员:应用化学系1001班马鹏飞李舰张志明王超一:阿司匹林的介绍1.阿司匹林的发现1853 年,德国化学家杰尔赫首次合成水杨酸盐类的前身—纯水杨酸。

它具有退热止痛作用,但毒性大,对胃有强烈的刺激。

1897年,另一位德国化学家霍夫曼为解除父亲的风湿病之苦,将纯水杨酸制成乙酰水杨酸,这即是沿用至今的阿斯匹林。

它保持了纯水杨酸的退热止痛作用,毒性和副作用却大为降低。

1899年,德国化学家拜尔创立了以工业方法制造阿斯匹林的工艺,大量生产阿斯匹林,畅销全球。

2.阿司匹林的其他名称乙酰水杨酸;醋柳酸;巴米尔。

3.阿司匹林的性状与稳定性阿司匹林为白色结晶或结晶性粉末,熔点135℃。

无臭或微带醋酸臭,味微酸,易溶于乙醇,溶于氯仿和乙醚,微溶于水,性质不稳定,在潮湿空气中可缓缓分解成水杨酸和醋酸而略带酸臭味,故贮藏时应置于密闭,干燥处,以防分解。

4.目前的其它合成方法阿司匹林的传统合成方法是用醋酸酐和水杨酸为起始原料,以浓硫酸,硫酸氢钠、三氯化铝、吡啶、维生素C、分子碘、固体氢氧化钠等等为催化剂。

这些催化剂在实验室中的反应较为理想,但是将其应用到工业生产中时,便暴露出了不少问题,有的价格较高,有的对人体有一定危害,有的重复使用性较差等等,不宜进行工业化大生产。

5.阿司匹林在生活中的应用(1).镇痛作用:主要是通过抑制前列腺素及其他能使痛觉对机械性或化学性刺激敏感的物质(如缓激肽、组胺)的合成,属于外周性镇痛药。

(2).抗炎作用:确切的机制尚不清楚,可能由于本品作用于炎症组织,通过抑制前列腺素或其他能引起炎性反应的物质(如组胺)的合成而起抗炎作用。

(3). 解热作用;可能通过作用于下视丘体温调节中枢引起外周血管扩张,皮肤血流增加,出汗,使散热增加而起解热作用。

二:实验用品仪器:锥形瓶,量筒,烧杯,100℃温度计,吸滤瓶,布氏漏斗,真空泵 药品:水杨酸,乙酸酐,无水碳酸钾,碳酸氢钠,盐酸。

一、实验目的1. 掌握阿司匹林的制备原理和实验步骤。

2. 学习利用水杨酸和乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应制备阿司匹林。

3. 了解阿司匹林的性质及其在医药领域的应用。

二、实验原理阿司匹林,化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的解热、镇痛、消炎药物。

它通过抑制环氧合酶(COX)的活性,减少前列腺素的合成,从而发挥药效。

阿司匹林的制备方法主要有两种:水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应,以及水杨酸与乙酰氯在碱性条件下进行酰化反应。

本实验采用水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应制备阿司匹林。

反应过程中,水杨酸与乙酸酐在浓硫酸的作用下生成乙酰水杨酸,同时生成副产品乙酸。

三、实验仪器与药品1. 仪器:圆底烧瓶(100mL)、球形冷凝管、量筒、温度计、烧杯、吸滤瓶、布氏漏斗、循环水泵、水浴锅、电热套、冰-水浴、锥形瓶、滤纸等。

2. 药品:水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、蒸馏水、乙醇、氯仿、乙醚、盐酸溶液(12%)、1%FeCl3溶液等。

四、实验步骤1. 准备工作:将圆底烧瓶、球形冷凝管、量筒、烧杯等仪器洗净、干燥,备用。

2. 溶解水杨酸:在100mL圆底烧瓶中加入4g水杨酸,加入10mL新蒸馏的乙酸酐,缓慢搅拌,使水杨酸溶解。

3. 加入浓硫酸:在振摇下缓慢滴加7滴浓硫酸,边滴加边搅拌,直至水杨酸完全溶解。

4. 回流反应:安装好普通回流装置,通水后,将反应液加热至80~85℃,保持反应20分钟。

5. 分解过量的乙酸酐:撤去水浴,趁热于球形冷凝管上口加入2mL蒸馏水,以分解过量的乙酸酐。

6. 冷却结晶:稍冷后,拆下冷凝装置,将反应液倒入盛有100mL冷水的烧杯中,并用冰-水浴冷却,放置20分钟。

7. 过滤:待结晶析出完全后,减压过滤,收集滤液。

8. 重结晶:将滤液加入适量的乙醇,搅拌,使阿司匹林析出结晶。

抽滤,收集滤液。

9. 干燥:将滤液倒入蒸发皿中,置于水浴锅中蒸干,得到白色固体。

五、实验结果与分析1. 阿司匹林的外观:实验得到的阿司匹林为白色针状或板状结晶。

阿司匹林的合成一、实验目的1、通过阿司匹林的制备,了解合成实验的一般原理、操作及思维方式2、了解酰化反应的要求及应用3、进一步巩固重结晶的操作方法学会混合溶剂重结晶4、了解相关数据库的查阅方法:如维普、万方等,并能根据相关资料分析实验结果。

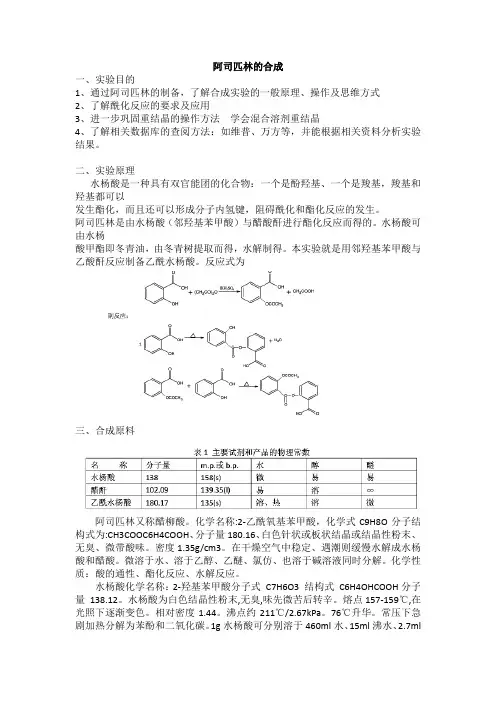

二、实验原理水杨酸是一种具有双官能团的化合物:一个是酚羟基、一个是羧基,羧基和羟基都可以发生酯化,而且还可以形成分子内氢键,阻碍酰化和酯化反应的发生。

阿司匹林是由水杨酸(邻羟基苯甲酸)与醋酸酐进行酯化反应而得的。

水杨酸可由水杨酸甲酯即冬青油,由冬青树提取而得,水解制得。

本实验就是用邻羟基苯甲酸与乙酸酐反应制备乙酰水杨酸。

反应式为三、合成原料阿司匹林又称醋柳酸。

化学名称:2-乙酰氧基苯甲酸,化学式C9H8O分子结构式为:CH3COOC6H4COOH、分子量180.16、白色针状或板状结晶或结晶性粉末、无臭、微带酸味。

密度1.35g/cm3。

在干燥空气中稳定、遇潮则缓慢水解成水杨酸和醋酸。

微溶于水、溶于乙醇、乙醚、氯仿、也溶于碱溶液同时分解。

化学性质:酸的通性、酯化反应、水解反应。

水杨酸化学名称:2-羟基苯甲酸分子式C7H6O3 结构式C6H4OHCOOH分子量138.12。

水杨酸为白色结晶性粉末,无臭,味先微苦后转辛。

熔点157-159℃,在光照下逐渐变色。

相对密度1.44。

沸点约211℃/2.67kPa。

76℃升华。

常压下急剧加热分解为苯酚和二氧化碳。

1g水杨酸可分别溶于460ml水、15ml沸水、2.7ml乙醇、3ml丙酮、3ml乙醚、42ml氯仿、135ml苯、52ml松节油、约60ml甘油和80ml石油醚中。

加入磷酸钠、硼砂等能增加水杨酸在水中的溶解度。

水杨酸水溶液的pH值为2.4。

水杨酸与三氯化铁水溶液生成特殊的紫色。

乙酸酐分子式:(CH3CO)2O分子量:102有刺激气味,其蒸气为催泪毒气,溶于苯、乙醇、乙醚,常用作乙酰化剂以及用于药物阿司匹林染料、醋酸纤维制造。

第1篇一、实验目的1. 了解阿司匹林的制备原理和过程。

2. 掌握实验室合成阿司匹林的操作技能。

3. 学习并应用重结晶技术对阿司匹林进行纯化。

4. 通过实验,验证阿司匹林的性质和药理作用。

二、实验原理阿司匹林,化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的解热、镇痛、抗炎药物。

实验室制备阿司匹林通常采用水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应,生成阿司匹林。

反应式如下:COOH + CH3COOH → COOCH3 + CH3COOH三、实验仪器与药品1. 仪器:烧杯、锥形瓶、量筒、温度计、水浴锅、搅拌器、布氏漏斗、抽滤瓶、蒸馏装置等。

2. 药品:水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、氢氧化钠、活性炭、蒸馏水、无水乙醇等。

四、实验步骤1. 准备工作:将水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、氢氧化钠、活性炭等药品按照一定比例称量,准备好实验仪器。

2. 酰基化反应:将称量好的水杨酸和乙酸酐加入锥形瓶中,缓慢加入浓硫酸,搅拌均匀。

将锥形瓶置于水浴锅中,加热至75-80℃,保持恒温反应30分钟。

3. 停止反应:将反应液移至烧杯中,加入适量的氢氧化钠溶液,调节pH值至7-8。

加入活性炭,搅拌10分钟,使反应液中的杂质吸附在活性炭上。

4. 过滤:将反应液用布氏漏斗过滤,收集滤液。

5. 重结晶:将滤液加入适量的无水乙醇,搅拌均匀,静置。

待晶体析出后,用抽滤瓶进行抽滤,收集晶体。

6. 干燥:将收集到的阿司匹林晶体放入干燥器中,干燥至恒重。

五、实验结果与分析1. 阿司匹林的性状:白色针状或板状结晶,mp.135-140℃,易溶于乙醇,可溶于氯仿、乙醚,微溶于水。

2. 阿司匹林的药理作用:解热、镇痛、抗炎。

通过实验,可以观察到阿司匹林在药物浓度范围内对实验动物的解热、镇痛、抗炎作用。

六、实验讨论1. 酰基化反应的温度对阿司匹林产率有较大影响,温度过高或过低都会导致产率下降。

实验中,温度控制在75-80℃为宜。

2. 在重结晶过程中,乙醇的浓度对阿司匹林的纯度有较大影响。

阿司匹林的制备阿司匹林是一种常见的药物,可用于缓解疼痛、降低发热和减轻炎症等,是家庭常备药品之一。

阿司匹林的制备过程相对复杂,需要进行多个步骤的反应。

下面就来详细了解一下阿司匹林的制备。

1. 氢氧化钠催化水解水杨酸苯酯首先,需要将水杨酸苯酯与氢氧化钠混合,加入适量的水,在50~60℃下进行水解反应。

反应中,氢氧化钠扮演着催化剂的作用,将酯基水解成为酚羟基。

反应产生的钠盐可以用稀盐酸中和。

反应方程式为:C7H6O3C6H5OCOCH3+NaOH→C7H6O3OH+NaOC6H5OCH32. 醋酸酐酯化将乙酸酐和水杨酸混合,加入一定量的稀硫酸,再以60~70℃的温度下进行反应。

反应中,硫酸作为酸催化剂,酸化后的水杨酸与乙酸酐进行酯化反应。

反应产生的无水醋酸酯可以用冷水洗涤,得到纯净的醋酸水杨酸酯。

反应方程式为:C7H6O3OH+CH3COO(CH3)→C9H8O4+CH3COOH3. 羧基化反应在醋酸水杨酸酯中加入氢氧化钠,调整pH 值,使其达到8~9。

然后,再加入氯化亚铁,出现深红色的络合物。

最后,以冰冷的浓硫酸的缓慢滴加破坏配合物和羧基化。

反应的产物即为阿司匹林。

反应方程式为:CH3CO OC6H4OH + NaOH → CH3COO- C6H4OH + Na+ + H2OCH3COO- C6H4OH + FeCl3 → Fe(OOC6H4)3 + CH3COOHFe(OOC6H4)3 + 3H2SO4 → C9H8O4 + 3FeSO4 +3H2O + 3CO2以上的步骤就是阿司匹林的制备过程。

值得一提的是,阿司匹林的制备方法中,要求一定的精度和注意安全。

反应的pH值和温度都需要进行严格控制,以防止不必要的化学反应发生。

同时,在进行化学实验的时候,要佩戴防护设备,避免化学物品的接触造成伤害。

总之,阿司匹林的制备过程虽然相对复杂,但是通过多个步骤的反应,最终可以获得纯净的阿司匹林化合物。

这样的制备方法,为阿司匹林的合成提供了重要基础和指导,同时也为药物分子的合成研究提供了一些借鉴。

阿司匹林的制备题目:阿司匹林是具有解热和镇痛的一种药品,用于治疗感冒、发热、头痛等疾病。

其学名为乙酰水杨酸,可以从水杨酸出发用不同的方法合成,请根据以下提供的常用试剂:水杨酸、乙酸、乙酸酐、乙酰氯以及其它必备的试剂与仪器,在查阅相关资料的基础上,自行设计出阿司匹林的合成方案并在实验室里合成出来,并按要求写出设计报告和实验报告。

设计报告阿司匹林即乙酰水杨酸,为一种常用的非处方解热,镇痛药。

用于治疗感冒、发热、头痛、牙痛等疾病。

阿司匹林的制备事实上就是水杨酸邻位羟基被酯化的过程。

我们可以使用乙酸、乙酸酐、乙酰氯对其进行酯化。

反应式如下:H 3CC O HO C O HC C H 3++H 2OH+HC O HO O OO HC O HO (C H 3C)2OO C O HC CH 3O O H 3C C O HO ++H 3CC C lO +H ClO HC O HO C O HC CH 3OO在实验室里,本人拟采用水杨酸与乙酰氯反应制备阿司匹林。

一、【实验目的】根据给定的试剂,在查阅相关资料的基础上自行设计并合成得到乙酰水杨酸(阿司匹林),培养查阅资料和自行设计实验的初步能力。

二、【实验原理】H 3CC C lO +H ClHC O HO C O HC CH 3O O三、【主要试剂及其物理常量】水杨酸: 乙酰氯 : 乙酰水杨酸:四、【实验装置图】五、【拟采取的实验步骤或方案设计】按照反应装置图装好反应装置在三颈反应瓶中加入?g 水杨酸… 通过恒压滴液漏斗逐滴滴入乙酰氯… 待没有 HCl 生成时,停止反应 将反应混合物倒入… …… 或 1、 2、 3、 4、六、【参考文献】1、黄涛 主编 《有机化学实验》.高等教育出版社.第二版.P1742、3、。

阿司匹林的制备原理阿司匹林,又称乙酰水杨酸,是一种常用的药物,具有镇痛、退热、抗炎等作用。

它的制备原理主要包括水杨酸的乙酰化反应和结晶纯化两个步骤。

首先,水杨酸的乙酰化反应是制备阿司匹林的关键步骤。

水杨酸在乙酸酐的存在下与硫酸为催化剂进行乙酰化反应,生成乙酰水杨酸。

具体反应方程式如下:C7H6O3 + (CH3CO)2O → C9H8O4 + CH3COOH。

在这个反应中,水杨酸中的羟基和乙酸酐中的乙酰基发生酯化反应,生成乙酰水杨酸和乙酸。

乙酰水杨酸即为阿司匹林的化学名称,它是一种白色结晶固体,具有药用价值。

其次,结晶纯化是制备阿司匹林的重要步骤。

在乙酰化反应后,需要对产物进行结晶纯化,以获得高纯度的阿司匹林。

结晶纯化的过程中,可以利用溶剂结晶法或者重结晶法,通过适当的溶剂选择和控制结晶条件,使得产物以纯净的结晶形式析出,去除杂质,提高产物的纯度。

总的来说,阿司匹林的制备原理涉及到水杨酸的乙酰化反应和结晶纯化两个关键步骤。

通过这些步骤,可以高效地制备出纯度较高的阿司匹林,从而保证其药用效果和安全性。

这也为阿司匹林的大规模生产提供了技术支持。

在实际生产中,制备阿司匹林的工艺条件、催化剂选择、反应控制等都需要精确把握,以确保制备过程的高效、安全和环保。

同时,对产物的结晶纯化工艺也需要进行优化和改进,以提高产物的纯度和产率。

总之,阿司匹林作为一种重要的药物,其制备原理涉及到水杨酸的乙酰化反应和结晶纯化两个关键步骤。

这些步骤的精确控制对于保证阿司匹林的质量和产量具有重要意义,也为相关药物的研发和生产提供了技术支持。

一、实验目的1. 了解阿司匹林的合成原理及制备方法;2. 掌握阿司匹林制备过程中的实验操作技术;3. 学会通过重结晶、熔点测定等方法对阿司匹林进行纯化;4. 熟悉阿司匹林在医药领域的应用。

二、实验原理阿司匹林,化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的解热镇痛药。

其合成原理是水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下发生酯化反应,生成乙酰水杨酸。

反应方程式如下:COOHOCOOHQpOHCH3C—O—CcH3752SO4TOcCH3CH3COOH反应温度应控制在75~80℃左右,过高温度易发生副反应。

制备得到的粗品阿司匹林,需通过重结晶等方法进行纯化。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、无水乙醇、蒸馏水、冰块等;2. 仪器:单口烧瓶、球形冷凝管、量筒、温度计、烧杯、吸滤瓶、布氏漏斗、循环水泵、水浴锅、电热套、研钵、滤纸等。

四、实验步骤1. 准备工作:将水杨酸、乙酸酐、浓硫酸等试剂称量,并按照一定比例混合;2. 酯化反应:将混合好的试剂倒入单口烧瓶中,缓慢加热至75~80℃;3. 冷却结晶:待反应液呈微黄色时,停止加热,将烧瓶置于冰水浴中冷却,直至结晶完全;4. 抽滤:将冷却后的反应液倒入布氏漏斗中,用吸滤瓶抽滤,收集乙酰水杨酸晶体;5. 洗涤:用少量无水乙醇洗涤乙酰水杨酸晶体,去除杂质;6. 重结晶:将洗涤后的乙酰水杨酸晶体溶于适量无水乙醇中,加入少量活性炭脱色,过滤后,将滤液倒入烧杯中,加入适量蒸馏水,冷却结晶;7. 抽滤:将冷却后的乙酰水杨酸晶体再次抽滤,收集晶体;8. 干燥:将收集到的乙酰水杨酸晶体置于干燥器中干燥,直至恒重;9. 熔点测定:用熔点仪测定乙酰水杨酸的熔点,判断其纯度。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,反应液呈微黄色,表明酯化反应进行良好;2. 冷却结晶过程中,乙酰水杨酸晶体析出,抽滤得到的晶体纯度较高;3. 洗涤和重结晶过程中,杂质得到有效去除;4. 干燥后,乙酰水杨酸晶体恒重,说明已完全干燥;5. 熔点测定结果显示,乙酰水杨酸的熔点为135℃,符合理论值。

阿司匹林的制备摘要:较全面地介绍阿司匹林,并通过实验分别用浓硫酸、浓磷酸,吡啶和乙酸钠做催化剂,由水杨酸与乙酸酐合成阿司匹林(乙酰水杨酸),比较四种催化剂对合成阿司匹林的催化作用,发现乙酸钠的催化作用最好。

关键词:阿司匹林、乙酰水杨酸、催化、吡啶。

一、阿司匹林简介:中文名称:阿斯匹林(解热镇痛药)阿司匹林(退热药)中文俗名:醋柳酸、巴米尔、力爽、塞宁、东青等英文名称:Aspirin拉丁名称:Aspirin化学普通命名法:乙酰水杨酸,acetylsalicylicacid化学系统命名法:2-(乙酰氧基)苯甲酸IUPAC命名法:2-ethanoylhydroxybenzoicacid分子结构式为:C9H8O4分子相对质量:180.16<B> 为白色结晶或结晶性粉末;无臭或微带醋酸臭,味微酸,易溶于乙醇,溶于氯仿和乙醚,微溶于水,性质不稳定,在潮湿空气中可缓缓分解成水杨酸和醋酸而略带酸臭味,故贮藏时应置于密闭,干燥处,以防分解。

发展史:阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,诞生于1899年3月6日。

早在1853 年夏尔,弗雷德里克·热拉尔(Gerhardt)就用水杨酸与醋酐合成了乙酰水杨酸,但没能引起人们的重视;1898年德国化学家菲利克斯· 霍夫曼又进行了合成,并为他父亲治疗风湿关节炎,疗效极好;1899年由德莱塞介绍到临床,并取名为阿司匹林(Aspirin)。

到目前为止,阿司匹林已应用百年,成为医药史上三大经典药物之一,至今它仍是世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药,也是作为比较和评价其他药物的标准制剂。

目前阿司匹林在临床上主要应用于以下几种情况:(1)、镇痛、解热可缓解轻度或中度的疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛,也用于感冒、流感等退热。

本品仅能缓解症状,不能治疗引起疼痛、发热的病因,故需同时应用其他药物参与治疗。

(2)、消炎、抗风湿阿司匹林为治疗风湿热的首选药物,用药后可解热、减轻炎症,使关节症状好转,血沉下降,但不能去除风湿的基本病理改变,也不能预防心脏损害及其他合并症。

阿司匹林的制备班级:高分子12-3姓名:李杨锐学号:12014240324 摘要:本文概述了乙酰水杨酸的合成方法,本实验选择水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化进行缩合生成阿司匹林,并对产品进行重结晶提纯,并概述了阿司匹林的合成和应用价值。

关键词:阿司匹林乙酸酐水杨酸前言:乙酰水杨酸即阿斯匹林(aspirin),是19世纪末合成成功的,作为一个有效的解热止痛、治疗感冒的药物,至今仍广泛使用,有关报道表明,人们正在发现它的某些新功能。

水杨酸可以止痛,常用于治疗风湿病和关节炎。

它是一种具有双官能团的化合物,一个是酚羟基,一个是羧基,羧基和羟基都可以发生酯化,而且还可以形成分子内氢键,阻碍酰化和酯化反应的发生。

阿斯匹林是由水杨酸(邻羟基苯甲酸)与醋酸酐进行酯化反应而得的。

水杨酸可由水杨酸甲酯,即冬青油(由冬青树提取而得)水解制得。

本实验就是用邻羟基苯甲酸(水杨酸)与乙酸酐反应制备乙酰水杨酸。

反应式:副反应:实验部分仪器与试剂:仪器:锥形瓶、普通蒸馏装置、抽滤装置、小烧杯等 试剂:水杨酸、乙酸酐、饱和碳酸氢钠、1%FeCl3 、乙酸乙酯、浓硫酸 、浓盐酸。

实验装置实验步骤:(1)取4g 水杨酸和10ml 新蒸的乙酸酐置于干燥的圆底烧瓶中,一边振摇一边滴加7滴浓硫酸,并加入几粒沸石。

(2)安装好普通回流装置,用大烧杯盛装一定量的热水,把圆底烧瓶放入烧杯中(烧杯中的液面要高于圆底烧瓶中的液面),水浴(80~85℃)加热20分钟。

(3)撤去水浴,从冷凝管上口添加2ml 蒸馏水,稍冷。

一边搅拌一边将反应液倒入盛有100ml 冰水的烧杯中,冷却结晶,然后减压过滤,得到粗产品。

(4)在搅拌下往粗产品中加入50ml 饱和碳酸氢钠溶液,搅拌至无CO 2产生,然后进行抽滤。

(5)在滤液中加入30ml 1:2 HCl 溶液,分批量缓慢添加,然后用冰水浴冷却。

(6)抽滤,并用少量蒸馏水洗涤,然后干燥,得到产品阿司匹林,称重。

(7)取颗粒大产品晶体于试管中,加入3ml 蒸馏水,然后滴加1~2滴1%FeCl 3溶液,观察试管内是否有颜色反应。

阿司匹林的制备与应用摘要:阿司匹林是一种神奇的药,它的年龄超过了110岁。

它与青霉素、安定并称为“医药史上三大经典药物”。

它为人类减少死亡、延长寿命,尤其是为降低心梗死亡率提供了简单有效而经济的手段。

本文就阿司匹林的制备与应用展开探究,深入了解阿司匹林的作用与机理。

关键字:阿司匹林,合成制备,应用,药理一、背景在2010年世界心脏病学大会上,世界心脏联盟前任主席沙赫里亚尔阿•谢赫教授同与会的全球专家呼吁,加强心血管疾病的一级预防,除培养健康的生活方式、加强健康教育,另一个不可或缺的方法就是长期小剂量服用阿司匹林。

西方医学史上最早记载关于阿司匹林故事,始于1897年。

但实际上,阿司匹林的传奇历史几乎和人类文明一样漫长。

古苏美尔人的泥板上就有用柳树叶子治疗关节炎的记载。

公元前1500年,古埃及的《埃伯斯氏古医集》记载了用柳树皮、树叶涂抹身体,可缓解关节炎和背部疼痛。

而被尊为“医学之父”的古希腊著名医师希波克拉底曾把柳树皮磨成药粉让病人服用。

希波克拉底从柳树中找到的镇痛药就是阿司匹林的原型——水杨酸,并把它写进了自己的著作中。

虽然水杨酸能镇痛,但它有着几乎无法去除的副作用,损伤胃黏膜、导致胃出血,使得很多患者控制了风湿却不得不忍受胃病的痛苦。

19世纪末,在一家药厂工作的化学家菲利克斯•霍夫曼的父亲老霍夫曼,在用水杨酸驱除关节炎带来的疼痛时,呕吐和胃部不适也让他痛不欲生。

或许是不堪忍受父亲因服药带来的巨大痛苦,霍夫曼查阅了一系列论文,终于找到了一种方法,生产出了稳定且副作用较小的乙酰水杨酸(ASA,阿司匹林的主要成分)。

从此,风湿病治疗的历史被改变。

1899年3月6日,阿司匹林的发明专利申请被通过,商品专利号为36433。

阿司匹林开始在位于德国伍珀塔尔的埃尔伯福特工厂生产,从此阿司匹林便问世了。

二、合成制备在工业上,阿司匹林的合成原理是在催化剂作用下,以醋酐为酰化剂,与水杨酸羟基酰化成酯。

传统的合成阿司匹林的催化剂为浓硫酸,其存在如下缺点:(1)收率较低(65%~70%),腐蚀设备,有排酸污染。

(2)操作条件要求严格。

浓硫酸具有强氧化性,反应要严格控制其加入速度和搅拌速度,否则会导致反应物碳化。

(3)粗产品干燥时,由于硫酸分离不完全而导致部分产品氧化,引起产品成色不好。

(4)产品不能加热干燥,否则产品中残余的浓硫酸会催化乙酰水杨酸水解成水杨酸。

工业上为回避上述缺点,往往采用催化活性高、环保型的醋酸锌、硫酸铝钾、三氯稀土等新型催化剂来代替质子酸催化合成乙酰水杨酸。

乙酰水杨酸是在酸性或碱性催化剂作用下,通过酰化试剂乙酸酐使水杨酸乙酰化得到,催化剂的性质对反应有重要影响。

化学生产过程一般可概括为三个主要步骤:(1)原料处理:为了使原料符合进行化学反应所要求的状态和规格,根据具体情况,不同的原料需要经过净化、提浓、混合、乳化或粉碎(对固体原料)等多种不同的预处理;(2)化学反应:作为生产的关键步骤。

经过预处理的原料,在一定的温度、压力等条件下进行反应,以达到所要求的反应转化率和收率。

反应类型多样,如:氧化、还原、复分解、磺化、异构化、聚合、焙烧等。

通过化学反应,获得目标产物或其混合物;(3)产品精制:将对化学反应得到的混合物进行分离,除去副产物等杂质,以获得符合组成标准的产品。

上述每一步均需在特定设备中、在一定操作条件下完成所要求的化学的和物理的转变。

对应的工艺流程图作为表达化工生产工艺流程的设计文件主要分:方案流程图、物料流程图、施工流程图带控制点的工艺流程图)等三部分。

工业生产过程所用到的反应器主要是反应釜,作为工艺过程的压力容器,材质以不锈钢为主。

反应釜的结构设计与参数配置有所不同,能实现化学工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能等,可以用来做酯化、蒸发、蒸馏、结晶、加热混配、恒温反应等工艺过程。

实验室操作和工业生产过程的关系是科学与技术、理论研究与实践应用的关系。

科学与技术二者对立统一,互相影响、制约。

技术为科学提供了探索世界所需要的工具,而科学所提供的有关自然界知识,是当今多数技术产品的基础。

一个化合物往往可以用不同的路线和方法合成,实验室最初采用的路线和方法不一定是最佳者,最初对反应条件、仪器设备、原材料来源等考察不多,对产率也不作过高要求,但这些对工业生产却十分重要,一条比较成熟的合成工艺路线应该是:合成步骤短,总产率高,设备技术条件和工艺流程简单,原材料来源充裕而且便宜。

因此,实验室操作与工业生产的反应原理、操作流程、所用设备装置等方面的差异甚大,实际工业生产过程与实验室操作内容亦大相径庭。

三、应用Ⅰ.阿司匹林的常规作用与使用方法A.药物类别解热镇痛抗炎药\解热镇痛药\阿司匹林血液系统用药\抗血小板药\阿司匹林B.适应症阿司匹林属于水杨酸类镇痛、消炎、解热、抗风湿及抑制血小板聚集药,临床可用于下列情况:1. 镇痛、解热:可缓解轻度或中度的疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛等,也用于感冒和流感的退热。

本品仅能缓解症状,不能治疗引起疼痛、发热的病因,故需同时应用其它药物对因治疗。

2. 抗炎、抗风湿:本品为治疗风湿热的首选药物,用药后可解热、使关节症状好转并使血沉下降,但不能去除风湿的基本病理改变,也不能治疗和预防心脏损害及其它并发症。

3. 关节炎:除风湿性关节炎外,阿司匹林也用于治疗类风湿性关节炎,可改善症状,但须同时进行病因治疗。

此外,阿司匹林也用于骨关节炎、强直性脊椎炎、幼年型关节炎以及其它非风湿性炎症的骨骼肌肉疼痛,也能缓解症状。

但近年在这些疾病已很少应用本品。

4. 抗血栓:阿司匹林对血小板聚集有抑制作用,阻止血栓形成,临床用于预防一过性脑缺血发作、心肌梗死、心房颤动、人工心脏瓣膜、动脉粥样硬化、动静脉瘘或其它手术后的血栓形成。

也可用于治疗不稳定型心绞痛。

5. 儿科用于皮肤粘膜淋巴结综合征(川崎病)的治疗。

6. 用于胆道蛔虫病,可驱除胆道蛔虫。

7. 用于X线或放疗引起的腹泻。

8. 阿司匹林粉末外用治足癣。

C.药理1.药效学•作用机制(1) 镇痛作用:主要是通过抑制前列腺素及其它能使痛觉对机械性或化学性刺激敏感的物质(如缓激肽、组胺)的合成,属于外周性镇痛药。

但不能排除中枢镇痛(可能作用于下视丘)的可能性。

(2) 抗炎作用:确切的机制尚不清楚,可能由于阿司匹林作用于炎症组织,通过抑制前列腺素或其它能引起炎性反应的物质(如组胺)的合成而起消炎作用,抑制溶酶体酶的释放及白细胞活力等也可能与其有关。

(3) 解热作用:可能通过作用于下视丘体温调节中枢引起外周血管扩张,皮肤血流增加、出汗,使散热增加而起解热作用,此种中枢性作用可能与前列腺素在下视丘的合成受到抑制有关。

(4) 抗风湿作用:阿司匹林抗风湿的机制,除解热、镇痛作用外,主要在于消炎作用。

(5) 对血小板聚集的抑制作用:是通过抑制血小板的前列腺素环氧酶、从而防止血栓烷A2(Thromboxane A2,TXA2)的生成而起作用。

2.药动学口服后吸收迅速、完全。

在胃内已开始吸收,在小肠上部可吸收大部分。

吸收率与溶解度、胃肠道pH值有关。

食物可降低吸收速率,但不影响吸收量。

肠溶片剂吸收慢。

阿司匹林与碳酸氢钠同服吸收较快。

吸收后广泛分布于各组织,能透入关节腔、脑脊液、乳汁和胎盘。

阿司匹林的蛋白结合率低,但水解后的水杨酸盐蛋白结合率为65-90%。

血药浓度高时血浆蛋白结合率相应地降低,肾功能不良及妊娠时血浆蛋白结合率也低。

水杨酸盐的半衰期长短取决于剂量大小和尿pH值,一次服小剂量时约为2-3小时;大剂量时可达20小时以上,反复用药时可达5-18小时。

一次口服阿司匹林0.65g后,在乳汁中的水杨酸盐半衰期为3.8-12.5小时。

本品在胃肠道、肝及血液内大部分很快被特异性酯酶水解为水杨酸盐,然后在肝脏代谢。

代谢物主要为水杨尿酸(salicyluric acid)及葡糖醛酸结合物,小部分氧化为5-羟基水杨酸(龙胆酸,gentisic acid)。

一次服药后1-2小时达血药峰值。

镇痛、解热时血药浓度为25-50μg/mL;抗风湿、消炎时为150-300μg/mL。

血药浓度达稳定状态所需的时间随每日剂量及血药浓度的增加而增加,在大剂量用药(如抗风湿)时可长达7天。

长期大剂量用药的患者,因药物主要代谢途经已经饱和,剂量微增即可导致血药浓度较大的改变。

本品大部分以结合的代谢物、小部分以游离的水杨酸从肾脏排泄。

服用量较大时,未经代谢的水杨酸的排泄量增多。

个体间可有很大的差别。

尿的PH值对排泄速度有影响,在碱性尿中排泄速度加快,而且游离的水杨酸量增多,在酸性尿中则相反。

D.不良反应一般用于解热镇痛的剂量很少引起不良反应。

长期大量用药(如治疗风湿热)、尤其是当药物血浓度大于200μg/mL时则较易出现副作用。

血浓度愈高,副作用愈明显。

1.消化系统较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛(由于本品对胃粘膜的直接刺激引起)等胃肠道反应,停药后多可消失。

长期或大剂量服用可有胃肠道出血或溃疡。

2.中枢神经系统可出现可逆性耳鸣、听力下降,多在服用一定疗程,血药浓度达200-300μg/L后出现。

3.过敏反应阿司匹林的过敏反应仅次于青霉素,可能是由于药理及免疫反应的综合作用。

阿司匹林过敏反应是否为抗原抗体反应尚有疑问,因此目前倾向于称之为不能耐受性反应。

其特征可分为三型:支气管痉挛型、荨麻疹型及血管性水肿型和混合型。

4.肝、肾功能损害与剂量大小有关,尤其是剂量过大使血药浓度达250μg/mL时易发生。

损害均是可逆性的,停药后可恢复。

但有引起肾乳头坏死的报道。

5.逾量或中毒(1) 轻度,即水杨酸反应(salicylism),多见于风湿病用本品治疗者,表现为头痛、头晕、耳鸣、耳聋、恶心、呕吐、腹泻、嗜睡、精神紊乱、多汗、呼吸深快、烦渴、手足不自主运动(多见于老年人)及视力障碍等。

(2) 重度,可出现血尿、抽搐、幻觉、重症精神紊乱、呼吸困难及无名热等;儿童患者精神及呼吸障碍更明显;过量时实验室检查可有脑电图异常、酸碱平衡改变(呼吸性碱中毒及代谢性酸中毒)、低血糖或高血糖、酮尿、低钠血症、低钾血症及蛋白尿。

E.用法与用量1•成人•口服给药1.解热、镇痛:每次0.3-0.6g,1日3次,必要时每4小时1次。

2.抗风湿:每日3-5g,分4次口服。

急性风湿热可用到7-8g。

也有推荐1日3-5次,每次0.5-1.0g,可与碳酸钙或氢氧化铝合用,可减少对胃的刺激。

一疗程约3个月。

3.抑制血小板聚集:尚无明确用量,多数主张应用小剂量,如80-300mg,每日1次。

4.治疗胆道蛔虫病: 1次1g,1日2-3次,连用2-3日;阵发性绞痛停止24小时后停用,停药检查,然后进行驱虫治疗。

•外用足癣:先用温水或1:5000高锰酸钾液洗患处,后用阿司匹林粉末涂布患处,疗程为2-4次。