编钟介绍

- 格式:pptx

- 大小:188.19 MB

- 文档页数:103

《编钟》扩展阅读教学教案设计(S版六年级下册)编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成,它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。

引在木架上悬挂一组音调高低不同的铜钟,用小木槌敲打奏乐。

目录简介原理介绍材料起源象征西周时期编钟曾侯乙编钟介绍音域历史成就曾侯乙编钟最大的编钟制作贡献编钟曲目有历史评价简介原理介绍材料起源象征西周时期编钟曾侯乙编钟介绍音域历史成就曾侯乙编钟最大的编钟制作贡献编钟曲目有历史评价展开 xx本段简介编钟是中国古代重要的打击乐器,是钟的一种。

编钟由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或几组,每个钟敲击的音高各不相同。

由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。

早在3500年前的商代,中国就有了编钟,不过那时的编钟多为三枚一套。

后来随着时代的发展,每套编钟的个数也不断增加。

古代的编钟多用于宫廷的演奏,在民间很少流传,每逢征战、朝见或祭祀等活动时,都要演奏编钟。

xx本段原理介绍汉族古乐器,编钟兴起于西周,盛于春秋战国直至秦汉。

编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,所以铸造时的尺寸和形状对编钟有重要的影响。

根据文献记载和出土文物,发现我国在西周时期就有了编钟,那时候的编钟一般是由大小3枚组合起来编钟图片二的。

春秋末期到战国时期的编钟数目就逐渐增多了,有9枚一组的和13枚一组的,等等。

1957年,在我国河南信阳城阳城址出土的第一套编钟13枚演奏的东方红乐曲随着我国第一颗人造卫星唱响太空。

1978年,湖北随州南郊擂鼓墩的一座战国时代(约公元前433年)的曾侯乙墓出土的编钟,是至今为止所发现的成套编钟中最引人注目的一套,这套编钟之大,足以占满一个现代音乐厅的整个舞台。

曾侯乙墓编钟由19个钮钟、45个甬钟,外加楚惠王送的一件大傅钟共65件组成。

晋侯稣钟:又分又合的青铜重器作者:暂无来源:《科学之友》 2020年第12期汇编|秋慈中国是钟的王国。

远古时代,我们的祖先就创造了世界上最早的钟,并有“钟鸣鼎食”的灿烂文明。

编钟是古代成组的青铜打击乐器,将成系列的青铜甬钟或青铜钮钟悬挂在木架上,击奏以发出声音。

音色清脆、悠扬,穿透力强,宛如歌唱,所以也有“歌钟”之称。

西周以后的编钟常用于宫廷雅乐,每逢征战、宴会、祭祀,都要演奏编钟。

说起编钟,大家都知道声闻中外的曾侯乙编钟,它是中国古代音乐史上的一个光辉成就,为今天古音律和编钟制造的研究提供了珍贵的实物资料。

早在距今3 000多年前的晋国,有这样一组编钟,踏着历史的余音袅袅而来,它虽不及曾侯乙编钟磅礴大气的音律、制作以及铭文,但它比曾侯乙编钟早400年左右,它便是晋侯稣钟。

专家百万买“赝品”1992年,在香港的古玩市场上出现了14枚编钟,由于这套编钟的土锈,尤其是铭文为刻制,非铸造等情况,被一些博物馆和藏家认为是赝品,因而无人出手。

时任上海博物馆馆长的马承源先生,经香港张光裕教授介绍,看过这套编钟的资料后断定是真品,并利用店家急于甩货的心理,以百万之价买下了这14枚编钟。

马承源先生是我国著名的青铜器鉴定专家,他在上海博物馆工作了近半个世纪,担任馆长长达14年之久,为上海博物馆收集了数以万计的珍贵青铜器,使不出土青铜器的上海成为中国青铜器收藏、研究和展示的重镇。

虽然马承源先生的地位很高,但是,买回这套“赝品”依然受到了业内的普遍质疑,他们认为编钟可见青铜之黄色,与锈蚀程度不符;铭文为刻上去的,作伪痕迹清晰;每件器物的铭文莫名其妙,一点都不通顺;大家不曾想这么有名的大专家也会走眼,可谓“马失前蹄”。

面对争议,马承源先生并没有动摇,他认为这些编钟从器形上看,为西周时期青铜器不会有错。

对于别人的反对意见,他有针对性地指出:“锈蚀的情况,说明这些编钟应该是出土不久,此前一直被深埋;铭文的字体结构也符合当时的风格,虽然不是铸而是刻,确实令人疑惑,但不买回来,它们就会流失国外,这个险值得冒;至于铭文的读法,不能一器一读,而要将编钟排定顺序,连贯起来读,便豁然通顺,而且从叙事的语法上看,也不存在问题。

编钟的常识介绍及其演奏重点编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成,它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,下面和店铺一起来看编钟的常识介绍及其演奏重点,希望有所帮助!编钟,是大小相次的青铜钟组编而成的打击乐器,悬挂在一个巨大的钟架上,用木锤敲击会发出不同的声音,可以演奏各种美妙的乐曲。

编钟是我国古代的礼乐重器,历史悠久,不仅用于祭祀天地,宴宾奉祖,祈安送福,而其用以育人、教乐。

古代统治者每逢盛世或重大庆典,都冶铸钟或鼎器,以严祥和,故而编钟又称和钟,钟鼓之乐成为帝王诸侯的特权。

工艺:钟的铸制采用精密铸造法。

精密铸造法又称为失蜡铸造法,它是采用一次性可熔失的蜡质材料作模型,然后在蜡模上反复涂盖耐火涂料制成型壳,型壳硬化后,在蒸汽和热水中将蜡模熔失得到壳型。

壳型经焙烧后趁热浇注,金属凝固后打碎型壳,得到铸件。

整个过程要经过设计、制模、作范、合金、浇铸、铸后加工(包括调音)多道工序。

钟体、挂钩以及钟架上的金属构件均为铜、锡、铅合金,配方因用途而异,合乎科学原理。

它用浑铸、分铸、铜焊、镴焊、铸镶、错金、磨砺等方法制作而成,工艺精湛。

它的装配、布局,在力学、美学、实用上,都处理得十分恰当。

音乐原理:编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,铸造时的尺寸和形状对编钟有重要的影响。

在蜡模制好之前,必需对石膏模型进行调音,石膏有固定的频率,也有明显的双音关系,只是发声微弱短促。

石膏钟的声音和铸青铜钟的声音有一定的关系,它们的发声原理是一样的,因此可以调石膏钟,以减少青铜钟浇注后的调音工作量和可以准确的调出有明显的双音关系的钟。

编钟的材质:编钟作为演奏乐器,材料的选择对声学的性能有重要的影响。

编钟的材料是青铜。

青铜是一种合金,主要成分是铜,又加进了少量的锡和铅,各种金属成分的微妙的比例变化,对钟的声学性能、机械性能有重大的影响。

青铜中锡含量的增加,能提高青铜的硬度。

曾侯乙编钟介绍作文你能想象吗?在两千多年前的春秋战国时期,有一套编钟,它的出现仿佛是穿越时空的音乐奇迹,让今天的我们都为之惊叹不已,这就是著名的曾侯乙编钟。

说起曾侯乙编钟,那得先讲讲它被发现的奇妙经历。

那是1978 年,在湖北随州的一个小山包上,解放军某部正在扩建厂房。

随着施工的进行,突然有人发现了一些不寻常的东西。

嘿,原来是一些青褐色的泥土!这可引起了大家的好奇。

继续深挖下去,一座巨大的古墓逐渐展现在人们眼前。

考古人员闻讯赶来,经过一番细致的发掘,曾侯乙编钟就这样重见天日啦!当这套编钟第一次展现在众人面前时,所有人都被它的气势震撼住了。

它可不是一般的大,大大小小的编钟加起来,占满了好几个大房间。

而且,那模样,精致得不像话!编钟上刻满了各种精美的图案和花纹,有龙、有凤、有云纹,就像是一部用金属书写的史书。

曾侯乙编钟由六十五件青铜编钟组成,分三层八组悬挂在铜木结构的钟架上。

最上面一层的叫钮钟,中间和下面两层的叫甬钟。

要是你站在编钟面前,往上看,那感觉就像是一座宏伟的音乐宫殿。

每个编钟的形状都有点像两片瓦片合在一起,圆润又不失庄重。

而且哦,编钟的大小差别可大了去了。

最大的那个甬钟,高度约 150 多厘米,重200 多公斤,简直就是个庞然大物!最小的钮钟,还没有一个成年人的手掌大呢。

可别以为这些编钟只是样子好看,它们发出来的声音那才叫绝呢!轻轻敲击不同的编钟,能发出不同的音高,有的清脆悦耳,像山间的小溪欢快地流淌;有的深沉浑厚,仿佛是远古传来的呼唤。

而且,这声音可不是随便响响的,那可是有着严格的音律规律。

据说,曾侯乙编钟的音域跨五个半八度,只比现代钢琴少一个八度左右。

这意味着什么?意味着两千多年前的古人,就已经能够用这套编钟演奏出非常复杂和美妙的音乐啦!想象一下,在那个久远的时代,一场盛大的宴会正在举行。

宫殿里灯火辉煌,人们身着华丽的服饰,欢声笑语。

这时,乐师们走上前来,轻轻挥动手中的钟槌,敲响了曾侯乙编钟。

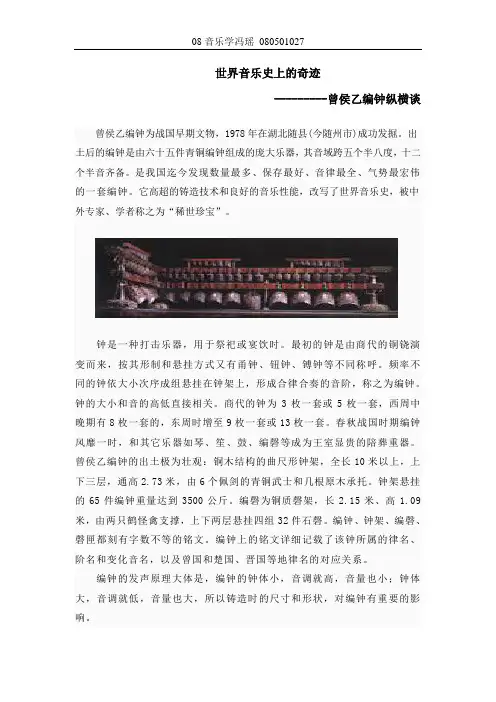

世界音乐史上的奇迹---------曾侯乙编钟纵横谈曾侯乙编钟为战国早期文物,1978年在湖北随县(今随州市)成功发掘。

出土后的编钟是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。

是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。

钟是一种打击乐器,用于祭祀或宴饮时。

最初的钟是由商代的铜铙演变而来,按其形制和悬挂方式又有甬钟、钮钟、镈钟等不同称呼。

频率不同的钟依大小次序成组悬挂在钟架上,形成合律合奏的音阶,称之为编钟。

钟的大小和音的高低直接相关。

商代的钟为3枚一套或5枚一套,西周中晚期有8枚一套的,东周时增至9枚一套或13枚一套。

春秋战国时期编钟风靡一时,和其它乐器如琴、笙、鼓、编磬等成为王室显贵的陪葬重器。

曾侯乙编钟的出土极为壮观:铜木结构的曲尺形钟架,全长10米以上,上下三层,通高2.73米,由6个佩剑的青铜武士和几根原木承托。

钟架悬挂的65件编钟重量达到3500公斤。

编磬为铜质磬架,长2.15米、高1.09米,由两只鹤怪禽支撑,上下两层悬挂四组32件石磬。

编钟、钟架、编磬、磬匣都刻有字数不等的铭文。

编钟上的铭文详细记载了该钟所属的律名、阶名和变化音名,以及曾国和楚国、晋国等地律名的对应关系。

编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,所以铸造时的尺寸和形状,对编钟有重要的影响。

即使在今天,铸钟仍不是一件易事。

有的编钟形体很大,高度超过一米五,制造时需要用136块陶制的模子组合成一个铸模,灌注摄氏近1000度的铜水才能得到。

从出土得编钟来看,它们不仅音调准确,而且纹饰极为精细,这说明商周时期对青铜模具的制造技术运用的极为熟练。

编钟在铸造时,除了考虑钟的美观,还要注意它的声学特点。

这钟被称为枚的突出,就不仅仅是一种装饰,它还能加快声音的衰减。

——曾侯乙编钟文/凝晓豆苗儿们,你们好!我叫“曾侯乙编钟”。

我长这个样子。

我的档案钟架长:7.48米钟架高:2.65米类别:青铜器现居地址:湖北省博物馆我1978年出土于湖北省随州市曾侯乙墓,是湖北省博物馆的“镇馆之宝”。

豆苗儿们,在介绍自己之前,我先带你们认识一下我的主人。

我的主人叫曾侯乙,是战国时期曾国国君。

曾侯乙兴趣广泛,还是一名擅长车战的军事家。

曾侯乙早年救过楚昭王,曾侯乙去世时,楚惠王(楚昭王之子)为表心意,专门送了一只镈(bó)钟,悬挂在我的正中间。

我国古代乐器根据制作材料分为金、石、土、革、丝、木、匏(páo)、竹八类,称为“八音”。

我属于“金”这一类,是用金属制作的一种打击乐器,大多用于宫廷演奏。

我呈曲尺形(L形),全套有65件,其中钮钟19件、甬钟45件,镈钟1件。

我身上及架、钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论。

我有一个特别之处,敲击钟的不同部位,能发出截然不同的两种声音,这叫“一钟双音”。

几千年的历史风霜并未让我失去意义。

自1978年出土以来,我一共奏响了三次。

第一次是在1978年,当时恰逢建军节,我参与演奏了《东方红》。

第二次是在1984年,为了庆祝中华人民共和国成立35周年,我在北京中南海37怀仁堂奏响。

这是我第一次,也是迄今为止唯一一次离开湖北省博物馆。

第三次是在1997年,为迎接香港回归,我通过录制形式完成了交响乐《1997——天、地、人》编钟部分的演奏。

介绍一位我的好朋友——曾侯乙尊盘,目前也收藏于湖北省博物馆。

曾侯乙尊盘由尊和盘两件器物组成,尊高30.1厘米,口径25厘米,盘高23.5厘米,口径58厘米。

尊的口沿是镂空的附饰,远看像云朵,实际是由无数条龙、蛇所组成的镂空花纹。

盘的制作更复杂,除口沿有和尊一样的镂空纹饰外,盘身的四个把手也是由无数条龙、蛇组成的镂空花纹。

曾侯乙尊盘造型精美,铸造技术复杂,是古代青铜器的珍品。

豆读雪月编辑/季博音。

祭孔乐器-编钟祭孔乐器-编钟本文为大家介绍祭孔乐器——编钟,希望可以丰富大家的国学知识。

孔庙祭祀名目繁多,有丁祭、祫祭、遗官致祭、释奠、释菜等。

其中释奠是孔庙祭礼中,规格最高的一种。

释奠礼在汉代以后,逐渐成为官方祭典,起初释奠并无专属的乐章和乐谱,直到隋代,才制定释奠专属用乐。

该释奠乐章的歌诗以雅乐的形式传承了古代文学及乐律艺术,其乐章结构的演变则反映了古今祀礼仪序的演变。

隋开皇九年,文帝平定南朝陈国,获得了南朝宋国及齐国所保存的汉族传统古乐,当时的太常卿牛弘等乃奏请整修所获宋、齐雅乐的遗存,获得皇帝的支持。

于是,便展开了宫廷雅乐的研究、创作、扩展与实施。

隋文帝仁寿元年,由太常卿牛弘、太常少卿许善心、内史舍人虞世基、礼部侍郎蔡征等,创制了一个庞大的雅乐系列,该系列也包括了祭祀先圣先师孔子的乐章。

从此,祭祀孔子有了专用乐章,也成了宫廷雅乐的重要组成部分。

隋代祭祀孔子的乐章,制定于仁寿九年,取名为《诚夏》登歌之乐。

迎神奏《昭夏》,皇帝升坛奏《皇夏》,初献奏《诚夏》,饮福酒奏《需夏》,送神奏《昭夏》等。

以“夏”为乐名,其用意在于继承华夏之声。

唐太宗贞观二年,太常少卿祖孝孙、协律郎窦琎等人,历两年时间,全面设计创制,考以古乐、乐制、乐章、乐器、乐队编制、舞蹈服饰等,完成十二《和》,取“大乐与天地同和之义,并法天地之成数十二”的大唐宫廷雅乐系列。

唐贞观中,协律郎张文收复以十二和之制未制备,乃考正律吕,用于释奠者有降神奏《诚和》,文武三成,送神一成。

奠币登歌奏《肃和》,入俎及徹豆奏《雍和》,送文舞出,迎武舞入奏《舒和》。

释奠至宋代,发展更为成熟与繁复。

宋仁宗景祐元年作“祭文宣王庙《凝安之乐》六首”。

崇宁四年,徽宗下令所设立专管宫廷音乐的机构“大晟乐府”,由该乐府分别于大观三年及四年,制作了两套不同的祭孔乐章。

乐章由原来的六首,增加到十四首。

金初取汴,得北宋之乐而用之。

《宋史·乐志》:“靖康二年,金人取汴。

海昏侯博物馆编钟介绍英文回答:The Haihunhou Museum Chime Bells.The Haihunhou Museum, located in Jiangxi Province, China, houses a remarkable collection of cultural artifacts. One of the most noteworthy exhibits is the set of chime bells, also known as bianzhong, which dates back to the Western Han Dynasty (206 BC 24 AD).The chime bells are made of bronze and have a unique design. Each bell is shaped like a hollow cylinder with a round top and a flat bottom. The bells vary in size,ranging from small to large, and each produces a different musical note when struck. The larger bells produce lower-pitched notes, while the smaller ones produce higher-pitched notes.These chime bells were not only used for musicalpurposes but also had ceremonial significance. They were often played during important events and rituals, such as sacrificial ceremonies and royal banquets. The exquisite craftsmanship and melodious sound made them highly esteemed and sought after.The Haihunhou Museum's collection of chime bells is particularly significant because it includes a complete set of 65 bells, which is rare. The set is composed of 19 bells in the outer row, 33 bells in the middle row, and 13 bells in the inner row. Each bell is inscribed with its weight, musical note, and the name of the official who supervised its production.The chime bells were discovered in the tomb of Liu He, the Marquis of Haihunhou, in 2011. Liu He was a prominent figure during the Western Han Dynasty and was given thetitle "Haihunhou" after his death. The tomb, which is one of the largest and most well-preserved Han Dynasty tombs ever found, contained a wealth of cultural artifacts, including the chime bells.The discovery of the chime bells in the Haihunhou tomb has provided valuable insights into the music and culture of the Western Han Dynasty. It has also shed light on the life and achievements of Liu He, who was known for his patronage of the arts and his efforts to promote cultural exchange.中文回答:海昏侯博物馆编钟介绍。

幼儿园乐器编钟:音乐节奏感训练教案幼儿园乐器编钟:音乐节奏感训练教案一、引言在幼儿园教育中,音乐教育一直占据着重要的位置。

音乐不仅能够培养幼儿的审美情感,还可以促进幼儿的身心发展。

而在音乐教育中,乐器编钟作为一种优秀的教学资源,具有独特的教学效果。

本文将就幼儿园乐器编钟,特别是其在音乐节奏感训练中的应用进行深入探讨。

二、乐器编钟概述乐器编钟,又称打击乐器编钟,是一种古老的打击乐器。

它由一系列排列整齐的大小不同的铜制钟组成,每一只钟都发出不同的音调。

乐器编钟不仅外形美观,而且音色清脆悦耳。

在幼儿园音乐教育中,乐器编钟常常被用来进行音乐节奏感训练。

三、音乐节奏感训练的重要性音乐节奏感是指在音乐中感受和掌握节奏的能力。

音乐节奏感训练是音乐学习的基础,它是音乐教学中不可或缺的一部分。

在幼儿音乐教育中,培养幼儿的音乐节奏感具有重要意义。

而乐器编钟作为一种优秀的教学资源,可以很好地辅助音乐节奏感训练的开展。

四、幼儿园乐器编钟音乐节奏感训练教案设计1. 教学目标- 培养幼儿的音乐节奏感,提高幼儿对音乐节奏的敏感度。

- 培养幼儿的协调能力和合作意识。

- 激发幼儿对音乐的兴趣,促进幼儿身心的全面发展。

2. 教学内容- 初步了解编钟,包括外形、音色等基本知识。

- 学习编钟基本演奏技巧,如敲击力度、节奏控制等。

- 进行音乐节奏感训练,包括模仿节奏、合奏节奏等。

3. 教学过程- 引导幼儿观察编钟,初步了解其外形、音色等。

- 分组学习编钟基本演奏技巧,老师示范,幼儿模仿,逐步掌握。

- 进行音乐节奏感训练,让幼儿模仿老师示范的节奏,进行合奏等。

4. 教学评价- 观察幼儿对编钟的技巧掌握情况。

- 评估幼儿在音乐节奏感训练中的表现,包括节奏准确性、合作意识等。

五、个人观点和理解乐器编钟在幼儿园音乐教育中具有独特的教学效果。

通过乐器编钟进行音乐节奏感训练可以激发幼儿对音乐的兴趣,培养幼儿的音乐素养。

在教学过程中,老师应该注重引导幼儿参与,让他们在合作中体验音乐的魅力,从而更好地促进幼儿的身心发展。

商朝的乐器与音乐商代的音乐艺术商朝的乐器与音乐商代的音乐艺术是中国古代音乐的重要组成部分,也是文化遗产中的重要组成部分。

商代是中国历史上的第一个确切记载的王朝,其音乐艺术在当时的社会中发挥着重要的作用。

本文将介绍商代的乐器与音乐,并探讨其对后世的影响。

一、商代的乐器商代的乐器丰富多样,其中最具代表性的是“编钟”。

编钟是由黄铜制成的乐器,古代把编钟视为中国音乐的象征。

商代的编钟有八十一片。

编钟在商代被广泛使用,以表达不同的音乐情感。

此外,商代还有许多其他的乐器,如筑、箎等。

二、商代的音乐商代的音乐以宗教祭祀为主题。

商代时期的人们相信音乐有神奇的力量,可以沟通人与神灵之间的联系。

因此,在商代的宗教仪式中,音乐是不可或缺的一部分。

商代的音乐表演形式多样,既有合奏,也有独奏和合唱。

商代的音乐具有独特的音律系统,称为“乐律”。

乐律是一种基于五声音阶的音乐体系,与后来的中国音乐体系相比存在一定的差异。

商代的音乐以宗教歌曲和宫廷乐曲为主,其中宗教歌曲用于祭祀活动,宫廷乐曲则为贵族享受的乐曲。

三、商代音乐艺术的影响商代音乐艺术对后世的影响深远。

首先,商代音乐为后来的音乐发展奠定了基础。

商代音乐的乐器和音律系统为后来的音乐制作提供了启示,对中国音乐的发展具有重要影响。

其次,商代音乐艺术也对中国文化产生了深远的影响。

商代音乐是商代文化中不可或缺的一部分,其表现了商代人民的审美和情感,对后来的文化产生了积极的影响。

总之,商代的乐器与音乐是中国古代音乐的重要组成部分。

商代的乐器丰富多样,其中最具代表性的是编钟。

商代的音乐以宗教祭祀为主题,具有独特的音律系统。

商代音乐艺术对后世的影响深远,为后来的音乐和文化的发展奠定了基础。

我们应该珍惜和保护商代的音乐遗产,让后人能够欣赏到这段悠久的历史。

曾侯乙编钟简短节目单1.曾侯乙编钟节目单曾侯乙编钟是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

曾侯乙编钟钟是一种打击乐器,用于祭祀或宴饮时。

最初的钟是由商代的铜铙演变而来,按其形制和悬挂方式又有甬钟、钮钟、镈钟等不同称呼。

频率不同的钟依大小次序成组悬挂在钟架上,形成合律合奏的音阶,称之为编钟。

钟的大小和音的高低直接相关。

商代的钟为3枚一套或5枚一套,西周中晚期有8枚一套的,东周时增至9枚一套或13枚一套。

春秋战国时期编钟风靡一时,和其它乐器如琴、笙、鼓、编磬等成为王室显贵的陪葬重器。

出土经过1977年9月,湖北随州城郊的一个小山包上,沉睡于地下2430年后,曾侯乙编钟得以重见天日。

这是中国文物考古、音乐史和冶铸史上的空前发现。

那一天,随州城郊擂鼓墩驻军扩建营房过程中,偶然发现了曾侯乙墓。

这是个面积达220平方米、比长沙马王堆汉墓大6倍的“超级古墓”。

当勘测小组赶到现场时,部队施工打的炮眼距古墓顶层仅差80厘米,只要再放一炮,这座藏有千古奇珍的古墓就会永远不复存在。

1978年5月22日凌晨5时,墓室积水抽干后,雄伟壮观的曾侯乙编钟露出了它的真面目,所有在场的人都被这座精美绝伦的青铜铸器惊呆了:历经二千四百多年,重达2567公斤的65个大小编钟整整齐齐地挂在木质钟架上。

编钟出土后,文化部的音乐家黄翔鹏、王湘等人赶到现场,对全套编钟逐个测音。

检测结果显示:曾侯乙编钟音域跨越5个八度,只比现代钢琴少一个八度,中心音域12个半音齐全。

音乐特色钟架为铜木结构,呈曲尺形。

横梁木质,绘饰以漆,横梁两端有雕饰龙纹的青铜套。

中下层横梁各有三个佩剑铜人,以头、手托顶梁架,中部还有铜柱加固。

铜人着长袍,腰束带,神情肃穆,是青铜人像中难得的佳作。

以之作为钟座,使编钟更显华贵。

曾侯乙编钟的音色优美,音质纯正,基调与现代的C大调相同。

它音域宽广,有五个八度,比现代钢琴只少一个八度。

中声部约占三个八度,由于有音列结构大致相同的编钟,形成了三个重叠的声部,几乎能奏出完整的十二个半音,可以奏出五声、六声或七声音阶的音乐作品。