2020届高考政治复习专题十一中华文化与民族精神(67)中华文化与中华民族精神精练(含解析)

- 格式:docx

- 大小:23.42 KB

- 文档页数:5

高三政治复习知识点中华文化和

民族精神

2020高三政治复习知识点中华文化和民族精神

一、源远流长的中华文化

1、中华文化的基本特征:

(1)源远流长

(2)博大精深

2、中华文化源远流长的见证:

(1)汉字。

①文字是文化的基本载体。

记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

②文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

③汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用。

今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍。

是中华文化一脉相传的重要见证。

(我国史书典籍的特点:规模之大、存留之丰为世界所罕有。

)

3、中华文化源远流长的原因:

(1)在于它特有的包容性,即求同存异和兼收并蓄。

①含义:即求同存异和兼收并蓄。

"求同存异",就是能与其他民族的文化和谐相处;"兼收并蓄",就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

②意义:有利于各民族文化在和睦的关系中交流。

增强对自身文化的认同、对外域文化的理解。

(2)还得益于汉字传载和史书典籍存传。

4、近代中华文化衰微的原因--

①中国封建统治的日渐没落。

②西方近代工业文明的巨大冲击。

5、如何再创中华文化新的辉煌?。

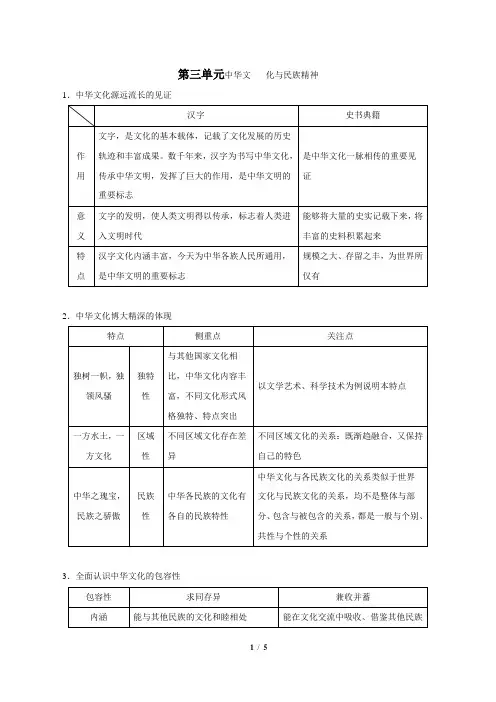

第三单元中华文化与民族精神1.中华文化源远流长的见证汉字史书典籍作用文字,是文化的基本载体,记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

数千年来,汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,是中华文明的重要标志是中华文化一脉相传的重要见证意义文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代能够将大量的史实记载下来,将丰富的史料积累起来特点汉字文化内涵丰富,今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标志规模之大、存留之丰,为世界所仅有2.中华文化博大精深的体现特点侧重点关注点独树一帜,独领风骚独特性与其他国家文化相比,中华文化内容丰富,不同文化形式风格独特、特点突出以文学艺术、科学技术为例说明本特点一方水土,一方文化区域性不同区域文化存在差异不同区域文化的关系:既渐趋融合,又保持自己的特色中华之瑰宝,民族之骄傲民族性中华各民族的文化有各自的民族特性中华文化与各民族文化的关系类似于世界文化与民族文化的关系,均不是整体与部分、包含与被包含的关系,都是一般与个别、共性与个性的关系3.全面认识中华文化的包容性包容性求同存异兼收并蓄内涵能与其他民族的文化和睦相处能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分侧重强调不同文化在相处时的一种外在的、静止的状态强调不同文化之间的一种内在的、动态的交流、借鉴与融合意义有利于与其他民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解与源远流长、博大精深的关系与文化多样性的关系尊重文化多样性要求既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化,相互借鉴,求同存异,尊重世界文化多样性;同时要遵循各民族文化一律平等的原则,就是在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和睦相处,共同促进世界文化的繁荣。

这就是求同存异与文化创新的关系实现文化创新,需要博采众长,在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分,就是兼收并蓄与文化自信的关系包容性是中华文化的价值和生命力的体现,树立文化自信,要充分肯定中华文化的价值,坚定对中华文化生命力的信念,对中华文化发展前途充满信心,就需要求同存异、兼收并蓄,正确处理与其他民族文化的关系4.三个维度把握中华文化的力量表现对外始终显示了中华民族顽强的生命力和无穷的魅力,中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量对内深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源原因中华文化具有源远流长、博大精深、包容性特征措施方向保证坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,培育和践行社会主义核心价值观文化传承全面认识祖国传统文化,取其精华、去其糟粕,推陈出新、革故鼎新,使5.全面理解中华民族精神(1)与中华文化的关系①中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量。

专题十一中华文化与民族精神一、单项选择题Ⅰ1.弘扬中华文化的优秀传统,不仅可以凝聚中华民族伟大复兴的精神力量,也将再度创造中华文化新的辉煌篇章。

这表明,我们要创造中华文化新的辉煌,就必须( )A.借鉴外国文化的有益成果B.继承传统,推陈出新,既保持民族性,又体现时代性C.立足实践,在内容和形式上积极创新D.坚持中国共产党的领导和马克思主义的指引解析:本题强调要再创文化辉煌,就必须弘扬优秀传统文化,B项符合题意,A、C、D三项与题意不符。

答案:B2.民主改革50多年来,党和国家对西藏民族民间文化遗产进行了大规模抢救、搜集、整理、研究和出版,使西藏传统文化得以系统、清晰、完整地保存。

这是因为( )①我国坚持各民族文化一律平等的原则②各民族文化都是中华文化的瑰宝③文化能促进人的全面发展④西藏民间文化遗产是展现中国传统文化的重要标志A.①②③B.①②C.②③④D.①②④解析:本题材料中党和国家对西藏文化的保护,体现了我国坚持各民族文化一律平等的原则,同时说明各民族文化是中华文化的瑰宝,①②正确;③错误;④说法不准确,传统建筑是展现中国传统文化的重要标志。

答案:B3.有一首歌中唱到:“最爱写的字是方块字,做人堂堂正正也像她。

”“方块字”是中国独具特色的文字。

关于汉字说法正确的是( )①中华民族进入文明时代的标志②中华文明的重要标识③中华文化的基本载体④中华文化源远流长的重要见证A.①B.①②C.①②③ D.①②③④解析:汉字的发明,使中华文明得以传承,标志着中华民族进入文明时代。

汉字文化内涵丰富,成为中华各民族人民所通用的文字,是中华文明的重要标志。

①②③④都符合题意。

答案:D4.广东信宜镇隆飘色是流传于粤西地区的一种传统艺术活动,而踩高跷则是流行于我国北方的一项传统艺术活动,虽然一南一北,但各有各的精彩。

这体现了中华文化( )A.薪火相传,一脉相承 B.一方水土,一方文化C.独树一帜,独领风骚 D.百花齐放,推陈出新解析:本题考查中华文化的博大精深这一知识点。

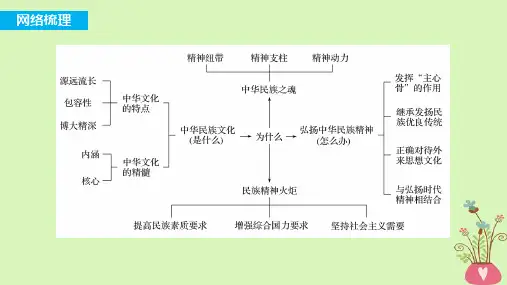

专题11 中华文化与民族精神一、熟能生巧1、中华文化具有源远流长(汉字和史学典籍)和博大精深(独特性、地域性、民族性),得益于它所特有的包容性(求同存异和兼收并蓄)。

2、中华民族精神:以爱国主义为核心,团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息, 具有民族性、时代性和先进性。

中华民族精神维系中华各族人民共同生活的精神纽带,支撑中华民族生存、发展的精神支柱,推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力,是中华民族之魂。

3、弘扬和培育中华民族精神,是提高全民族综合素质、增强我国国际竞争力的要求和坚持社会主义道路的需要。

4、弘扬和培育中华民族精神:(1)最重要的是发挥“主心骨”的作用。

(2)必须继承和发扬中华民族的优良传统;(3)必须正确对待外来思想文化的影响;(4)必须与弘扬时代精神相结合;(5)人人成为民族精神的传播者、弘扬者和建设者。

二、点石成金如何弘扬和培育中华民族精神?(1)最重要的是发挥“主心骨”的作用。

(2)必须继承和发扬中华民族的优良传统;(3)必须正确对待外来思想文化的影响;(4)必须与弘扬时代精神相结合;(5)人人成为民族精神的传播者、弘扬者和建设者。

三、易错易混知识点中华文化就是中国各民族的文化。

(提醒:不能这样认为,中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族的特性。

)中华文化源远流长的见证是文字与史学典籍。

(提醒:是汉字,不是文字。

文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

汉字是中华文明的重要标识。

)混淆中华文化的源远流长和博大精深两个基本特征。

(提醒:源远流长是从时间上来讲的,要从纵向上来理解,强调的是中华文化历史悠久、影响深远;博大精深是从内涵丰富的角度来讲的,要从横向上来理解,强调的是中华文化内容丰富。

)中华文化独树一帜,独领风骚仅仅体现在文学艺术和科技方面。

(提醒:中华文化的内容极为丰富,既包括教育、历史、哲学、道德方面的内容,也包括文学艺术、科学技术方面的内容。

单元综合提升复习点睛本单元围绕中华文化,把握好如下内容:一对关系:中华文化与中华民族精神的关系;两个重点:中华文化的特点、中华民族精神的重要性;三大角度:从是什么、为什么、怎么做三个角度理解中华民族精神的基本内涵、弘扬和培育中华民族精神的原因和措施。

主观题突破答题模板6“措施”类主观题“措施”类设问一般以“措施”“建议”“要求”“做”“如何”等字、词为题眼,要求学生对有关问题提出解决的措施。

“措施”类设问能直接考查学生分析问题解决问题的能力,是高考中最常用的一种设问方式。

此类设问灵活多样,既可以让学生直接提出有关解决问题的措施或对策,也可以让学生给相关主体(如党、国家、企业、消费者等)针对某个需要解决的问题提出建议。

(2014·广东高考)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料粤港澳地相近、人相亲、语相通,共同秉承中华文化。

但是,由于历史与现实的原因,三地文化也存在着较明显的差异。

当前,三地交往更加深入密切,加强文化合作意义重大。

结合材料,运用文化生活中文化交流和中华文化的相关知识,谈谈在文化合作上应该持有的合理态度。

例题剖析本题考查尊重文化多样性的要求、中华文化的包容性、文化自信等知识。

本题设问指向明确,根据材料主要从尊重文化多样性的正确态度、原则及中华文化的包容性即求同存异、兼收并蓄等几个方面回答,注意理论与材料的结合。

答案(1)坚持文化平等原则,相互尊重和包容文化上的差异和个性。

(2)积极开辟文化交流的途径,促进文化的相互借鉴、创新和融合。

(3)继承优秀的中华传统文化,共同弘扬中华文化。

(4)树立文化自信,对自身文化生命力有坚定的信念。

一是联系课本寻答案。

我们学习和掌握知识的目的便是为了运用知识解决问题,所以在解答“措施”类题目时首先要做的便是联系课本,看看课本上有没有给我们提供解决这一问题的措施和方法。

二是联系材料寻答案。

在答题过程中要看看材料给解答这个问题提供了哪些有用的信息,如材料中有没有反映出什么问题,如有,就可对症下药提出措施;再如材料中有没有成功的做法,如有,也可借鉴,提出措施,等等。

专题十一中华文化与民族精神1.【南京市2012届高三教学情况调查卷】白局是南京的传统说唱曲艺,至今已有600多年历史。

白局融合了明清俗曲和江南小调,用南京方言演唱,用胡琴、酒盅、碟盘伴奏,唱的是俚曲,通俗易懂,韵味淳朴,生动诙谐,很有地方特色。

同时,它又有很高的艺术价值和历史价值。

这从一定层面体现了A.传统文化是民族历史文化成就的重要标志B.中华文化博大精深C.流行的通俗的和娱乐的文化才是大众文化D.中华文化具有先进性【答案】B【解析】“白局融合了明清俗曲和江南小调,用南京方言演唱,用胡琴、酒盅、碟盘伴奏,唱的是俚曲,通俗易懂,韵味淳朴,生动诙谐,很有地方特色。

同时,它又有很高的艺术价值和历史价值。

”体现了一方水土,一方文化,也体现了中华文化的包容性。

2.【北京市西城区2011—2012学年度第一学期期末考试】下列说法能够证明中华文化“源远流长,一脉相承”的是①由甲骨文演变而来的汉字是世界上生命最长的文字②我国各民族文化异彩纷呈共同熔铸了灿烂的中华文化③发源于黄河、长江流域的中华文明历经沧桑至今仍存④我国古代科技注重实际运用,具有实用性、整体性的特点A.①②B.①③C.②④D.③④【答案】B【解析】中华文化源远流长,文字和史书典籍是见证。

中华文化博大精深,具体表现在中国文学艺术独树一帜,科学技术成就独领风骚;一方水土、一方文化;中华之瑰宝、民族之骄傲。

由此可见,①③体现的是中华文化源远流长,②④体现的是中华文化博大精深。

3.【江西省重点中学协作体2012届高三第二次联考】由张艺谋、王潮歌、樊跃“印象铁三角”组合最新导演创作的印象系列第六部作品《印象普陀》,在浙江普陀揭开全球首演的帷幕。

印象系列的六部作品虽同冠“印象”之名,但每一部都风格迥异,凝聚着不同地域浓烈、深刻的文化特色和独树一帜的气质、风韵。

从《文化生活》角度看,这是因为A.中华文化所特有的求同存异、兼收并蓄的包容性B.各具特色的民族文化使世界文化五彩缤纷、丰富多彩C.尊重文化多样性,首先要尊重、培育、发展好本民族文化D.不同的区域、不同的自然环境,有不同的文化特征【答案】D【解析】“每一部都风格迥异,凝聚着不同地域浓烈、深刻的文化特色和独树一帜的气质、风韵”说明的是不同文化具有不同的特点,这是由历史传统、地域环境、思想文化、发展水平等方面的差异所造成的。

[键入文字]

高二政治知识点:中华文化与民族精神

高二政治知识点:中华文化与民族精神

下面为大家整理了高二政治知识点:中华文化与民族精神,希望大家在空余时间进行复习练习和学习,供参考。

我们的中华文化

1、中华文化的基本特征:源远流长、博大精深。

2、源远流长的中华文化:

(●中华文化具有强大生命力,表现在同化力、融合力以及特殊的地理环境,相对较封闭较隔绝,受外敌侵略的影响小。

●古代中华文化的发展历程:殷周时期天命神权思想、敬德保民思想春秋战国时期诸子蜂起百家争鸣,逐渐形成古代中华文化思想的雏形秦的统一,促进了统一的民族文化,在中华文化史上具有划时代意义汉代儒家学说确立了至尊地位隋唐时期中华文化高度发展,广泛吸收外域文化,进入了全盛时代宋元明时期中华文化在史学、文学艺术和科技等方面有巨大成就,产生了宋明理学明清时期,随着西方近代思想文化传入,中国传统文化开始面临冲击。

)

①源远流长是中华文化的基本特征之一。

1。

中华文化与中华民族精神

1、2018年联合国中文日活动的主题是“从汉字到文学:中国文化的魅力”,旨在向190多个联合国成员国的外交使节和数万名联合国雇员介绍中国文化。

此活动主题()

①展示了中华文化的基本载体

②展现了中华民族的精神追求

③促进了中外文化的相互渗透

④表明了人类进入文明时代的标志

A.①②B.②③C.①④D.③④

2、中秋节作为中华民族一个源远流长的传统节日,在其形成和演变过程中,不断吸取儒家传统文化精髓,同时也丰富了儒家文化的内涵,中秋文化与儒家精神,互为表里,相互影响,逐渐形成了祈求和谐、团圆等永恒不变的民族精神主旋律,这表明,中华民族精神( )

A.集中表现为源远流长的中华文化的力量

B.形成于辉煌的古代中华文化之中

C.是维系中华各族人民共同生活的精神纽带

D.是推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力

3、《论语》《孟子》《韩非子》以及四大名著、鲁迅的《狂人日记》、茅盾的《白杨礼赞》、冰心的《寄小读者》等都凝聚着民族精神。

只要我们认真阅读,都能受到民族精神的熏陶。

这说明( )

A.民族精神深深植根于中华优秀传统文化之中

B.只要大力创造优秀的文化作品,就能弘扬民族精神

C.所有文化作品中都凝聚着中华民族精神

D.民族精神的力量集中表现为中华文化的力量

4、在某地举办的第十届中国艺术节,为发挥其文化资源,富集优势、继承传统文化提供了

良好的

发展机遇。

“十艺节”之所以强调重视继承传统文化是因为传统文化()

①是民族精神的结晶②促进社会进步和人生发展

③因时而进能够促进社会进步④是维系民族生存与发展的精神纽带

A.①②

B. ③④

C. ②③

D. ①④

5、我国探月活动的成功,可以说是以科学技术的成就续写传统文化中“奔月”理想的佳话。

这种渗透在科技探索活动中的民族情感和文化情结( )

①凝聚着自信自尊,是维系民族生存和发展的精神纽带

②体现着与时俱进,是进行科学技术探索的主要精神动机

③蕴涵着美好憧憬,激励人们自强不息、奋发有为

④充溢着浩然正气,对社会与人的发展起着积极推动作用

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

6、纪录片《舌尖上的中国》热播后,有观众提出了“最朴素的美味爱国主义”,即爱国是

舔完一碗咸豆腐脑后的满足;是蒜薹肉丝浇在米饭上的期待。

下列选项能合理地推出从“美

食”到“爱国”的是( )

A.饮食文化—源自美食家的想象—凸显地方特色—创新了爱国的形式

B.传统文化—具有鲜明的民族性—不断推陈出新—体现中华民族精神

C.主旋律—民族文化—标志着民族身份—形成民族认同感—增强了爱国的热情

D.大众文化—满足多样化的需求—为群众所喜爱—奏响了文化

7、笙是我国一种古老的乐器,迄今已有3000年的历史。

它那金声玉振的小小笙簧和刚直劲

节的紫竹笙苗、那“直而不居,曲而不兆”的独特音色,承载了“和”“德”“清”“正”的

美学精神,成为祖先留给我们的宝贵精神财富。

材料表明,优秀传统文化( )

A.对中国的社会发展具有深刻影响

B.是中华民族伟大复兴的精神源泉和动力

C.是维系中华民族生存的精神纽带

D.展现了中华民族的精神向往和美好追求

8、中华始祖文化作为中华民族的根源文化和共同文化信仰,是民族精神形成的基础。

以伏

羲为代表的中华人文始祖所表现出的开拓精神、奉献精神以及和合精神,是中华民族宝贵的

精神品质。

这体现了( )

①中华民族精神深深植根于中华优秀传统文化之中

②始祖文化是民族精神的结晶并与时代精神相契合

③弘扬始祖文化有利于增强民族的认同感和凝聚力

④始祖文化是中华民族精神形成的源泉与根本动力

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

9、“不忘初心,牢记使命”,并不是要人们耽搁在历史上裹足不前,而是要从历史中塑

造民族精神、民族魂,认识和把握中国社会发展规律,刺激人民继续前进的信心和勇气。

这是因为( )

A.民族精神是中华民族之魂

B.民族精神植根于优秀传统文化之中

C.文化随时代变化不断丰富

D.民族精神是文化发展的“主心骨”

10、精于工、匠于心、品于行。

纪录片《我在故宫修文物》在网络爆红。

如果说该片有什么地方冲击了广大观众,那一定是凝结在器物上的一代又一代匠人的匠心,也就是“工匠精神”。

这种精神的核心是一种信念或者说一种情怀,它代表着一个时代的气质,是工匠对自己的产品精雕细琢,精益求精的精神理念。

“工匠精神”( )

①根源于多元化的大众文化,反映了人们的文化需求

②凝聚着坚定踏实的精神,反映了民族的价值追求

③是民族文化的结晶,是中华民族精神和民族创造力的体现

④激发了人们的爱岗敬业精神,是一种巨大的物质力量

A.①②

B.②③

C.②④

D.③④

11、中华文化与中华民族精神的关系正确的是( )

①中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量②中华民族精神,深深植根于优秀文化传统之中

③中华文化与中华民族精神是一脉相承的

④中华民族精神创造了中华文化的新的辉煌

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④

12、笙是我国一种古老的乐器,迄今已有3000年的历史。

它那金声玉振的小小笙簧和刚直劲节的紫竹笙苗、那“直而不居,曲而不兆”的独特音色,承载了

“和”“德”“清”“正”的美学精神,成为祖先留给我们的宝贵精神财富。

材料表明,优秀传统文化( )

A.对中国的社会发展具有深刻影响

B.是中华民族伟大复兴的精神源泉和动力

C.具有鲜明的民族性和绝对稳定性

D.展现了中华民族的精神向往和美好追求

答案

1.A

2.B

解析:本题考查民族精神与中华文化的关系。

中华文化的力量集中表现为民族精神的力量,A表述错误。

根据题意,中秋节作为中华民族一个源远流长的传统节日,在其形成和演变过程中,不断吸取儒家传统文化精髄,逐渐形成了祈求和谐、团圆等永恒不变的民族精神主旋律。

这表明民族精神,形成于辉煌的古代文化之中,熔炼于近代中国人民救亡图存、前仆后继的奋勇抗争之中,更彰显于发展中国特色社会主义的事业之中。

故B符合题意。

C、D表述正确,但不符合题意。

3.A

解析:从我国的古典名著到现在的文章,这些作品都凝聚着民族精神,体现了民族精神植根于中华优秀传统文化之中,A项正确。

B项观点过于绝对。

C项没有看到文化有先进与落后、健康与腐朽之分,观点错误。

中华文化的力量集中表现为民族精神的力量,D项观点错误。

4.B

5.B

6.C

7.D

解析:本题考査传统文化。

笙的“和”“德”“清”“正”是—种美学精神,这种优秀传统文化是祖先留给我们的精神财富,充分展现了中华民族的精神向往和美好追求,D项正确。

材料强调笙所承载的美学精神,并未体现其对社会发展的影响,A项排除。

中华民族精神是中华民族伟大复兴的精神源泉和动力,B项错误。

材料没有体现传统文化是民族生存和发展的精神纽带,C项排除。

8.C

9.B

10.B

11.A

12.D。