中药炮制学

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:6

中药炮制学重点总结一、炮制方法和技术1.炙炒:通过火炙材料,使其变色或变形,以改变其性能和药效。

2.火炙:利用明火直接炙烤中药材,使其外观黄褐、表面起泡。

3.焙烘:利用火烘或沙烘中药材,使其温热、内敛。

4.灸熨:利用艾条燃烧对患部或穴位进行灼热刺激,以起到温通、散寒的作用。

5.炒煮:采用沸水或温水煮中药材,以炖煮药材,提取有效成分。

二、炮制对中药品质的影响1.改变药性:通过炮制改变中药材的颜色、质地、气味、味道等特性,使其具有特定的药性。

2.改善稳定性:炮制后,中药材中的一些化学成分会发生转化,使其更加稳定,降低药材的变质率。

3.增加疗效:炮制后,中药材中的有效成分会发生改变,使其具有更强的疗效。

4.减少毒副作用:一些药材经过炮制处理后,可以减少其毒性或副作用,提高其安全性。

5.方便用药:经过炮制处理后的中药材,其性状更加适合于制剂的加工、制成。

三、炮制中的常用药材1.附子:经过炙炒后,能够激发其热性,增强温阳补益的功效。

2.人参:经过蒸制后,能够使其具有补气养血、健脾益肺的功效。

3.甘草:经过炙炒后,能够使其甘草酸的含量减少,增强其补益脾胃、化痰止咳的功效。

4.当归:经过炙炒后,能够增加其补血活血的功效。

四、炮制的注意事项1.炮制器具:炮制时要选择合适的器具,炙炒要使用铁锅、卤炉等,火炙要使用明火或草灰,煎煮要使用陶瓷锅或煲炖等。

2.温度控制:炮制过程中要控制好温度,避免过高或过低的温度引起药材的变质或烧焦。

3.时间控制:炮制中要控制好时间,过长或过短的时间都会对药材的品质产生不良影响。

4.应用领域:炮制方法和技术应根据药材的性质和炮制目的进行选择和应用,不同的药材可能需要不同的炮制方法。

5.炮制前后的对照:炮制过程中应定期对比炮制前后的药材外观、性状等进行对照,以掌握炮制效果。

总而言之,中药炮制学是中医药学中一个重要的学科,它研究的是中药材的炮制方法、对中药品质的影响等内容。

了解中药炮制学的重点,对于提高中药品质、研发中药制剂等方面都具有重要意义。

中药炮制学——炮制方法各论及其主要药物中药炮制学是指对中药进行加工处理过程的学科,炮制方法是指将原材料经过一系列的制度化加工工艺进行处理,以便提高药效、改善品质、降低毒性或改变药性的方法。

下面,我将就中药的炮制方法及其主要药物进行详细的论述。

中药的炮制方法主要包括炒、烧、煮、浸、炙、炸、研、煅等多种不同的操作方式。

炒是指在炒锅中炒制,常用于一些干燥性草药的炮制,如茯苓、白术等;烧是指在火上直接烘烤,常用于一些带壳的药材,如茉莉花、麦冬等;煮是指将药材放入锅中加水煮沸,继续煮制一段时间,常用于一些草本植物的炮制,如黄芪、当归等;浸是指将药材浸泡在水中,以提取有效成分,常用于一些硬质药材,如海石、石决明等;炙是指将药材放在火上烤制,常用于一些具有寒性的药材,如阿胶、牛黄等;炸是指将药材放入炸锅中进行炸炒,常用于一些植物硬性物质的炮制,如皂角刺、木香等;研是指将药材研磨成细粉,常用于一些需要外用的药材,如冰片、水银等;煅是指将药材放在高温中进行熊制,常用于一些含金属元素的药材,如雄黄、朱砂等。

不同的炮制方法可以改变中药的药性和药效。

比如炒制可以去除一些杂质,减轻或改善中药的味道;煮制可以破坏药材细胞结构,使有效成分更容易溶解;浸泡可以提取药材中的水溶性成分;炙烤可以加强中药的温热性质;炸制可以去除中药中的不良物质;研磨可以增加中药的细腻度和可溶性;煅制可以提高中药的烧灼性。

通过合理的炮制方法,可以充分发挥中药的疗效,同时减少其毒性和不良反应。

下面,我将就中药炮制方法的一些主要药物进行详细介绍:首先,茯苓是一种常用的草本药材,它的主要炮制方法是炒制。

炒茯苓可以去除其表面的杂质,使其品质更加纯净,同时减轻其寒凉性质,增加其温热性。

其次,黄芪是一种常用的中药材,它的主要炮制方法是煮制。

煮黄芪可以破坏其细胞结构,促进有效成分的溶解和释放,增加中药的药效。

再次,当归是一种常用的中药材,它的主要炮制方法是炙制。

炙当归可以加强其温热性质,增加中药的活血行气作用,并改善其味道。

中药炮制学三类分类法:以火制、水制、水火共制三类炮制方法为纲,统领各种中药的炮制。

五类分类法:包括修治、水制、火制、水火共制、其他制法。

炮制辅料:辅料食除主药以外的一切附加物料的总称,它必须具有较高的化学稳定性,不与主药起反应,不影响主药的释放、吸收和含量测定。

净度:指炮制品的纯净度,亦即炮制品中所含有杂质及非药用部位的限度。

灰分:将干净而又无任何杂质的炮制品在高热下灰化,所得之灰分称“生理灰分”。

虫蛀:是指中药及其炮制品有被腐蚀的现象。

泛油:又称走油。

是指中药中含挥发油、油脂、糖类等,因受热或受潮而在其表面出现油状物质和返软、发粘、颜色变浑,发出败油气味等现象。

变色:是指药物的天然色泽起了变化,各种药物都有固有的色泽,也是检查中主要的质量标志之一。

风化:是指某些含有结晶水的矿物类药物,因与干燥空气接触,并在湿热气候影响下,其外部慢慢溶化晟液体状态。

腐烂:是指某些鲜活药物,因受温度和空气中微生物的影响,仪器发热,有利于微生物繁殖和活动而导致腐烂。

挥发:指某些含挥发油的药物,因受温度和空气的影响及储存日久,湿挥发油挥发,失去油润,产生干枯或破裂现象。

气幕防潮技术:有称气帘或气闸,湿用来装在库房门上,配合自动门以防止库内冷空气排出库外,库外热空气侵入库内的装置,从而达到防潮的目的。

气调储藏技术:利用控制影响中药变异的动气中的氧浓度,来进行中药储藏的一种有效方法。

气体灭菌技术:指环氧乙烷防霉技术及混合气体防霉技术。

低温冷藏技术:是利用机械制冷设备产生冷气,使药物储存在低温状态下,以抑制害虫、霉菌的发生,达到安全养护的目的。

蒸汽加热技术:是利用蒸汽杀灭中药材及炮制品中所含的霉菌、杂菌及害虫的方法。

中药挥发油熏蒸防霉技术:是利用某些中药挥发油使其挥发,熏蒸中药材或炮制品,而达到抑菌和灭菌的目的的方法。

包装防霉法:保润防霉实质是指无菌包装。

生物膜:是微生物均匀附着,生长在固体介质表面的膜体。

生物接触氧化法:是利用生物膜进行废水净化的一种处理方法,其耐冲击负荷能力强,容积有机负荷高,占地省,较易作为制药废水处理。

中药炮制学

中药炮制学是中医药学中的重要分支,它涉及到中药的成方炮制、药材加工工

艺及配伍原理等方面,是传统中医药学的核心内容之一。

中药的成方炮制

成方炮制是指根据处方中所列药物的性味归经,采用一定方法将多味药物按照

一定比例炮制成剂型合理、易于吸收的药物制剂。

中药的成方炮制过程包括入药品种及其比例、炮制方法、炮制顺序等方面的考虑。

在中药炮制过程中,往往应注意选用药材的新鲜度、炮制方法的正确性、炮制时间的掌握、火力的控制等因素,以确保制得的中药剂型符合医学要求。

药材加工工艺

药材加工工艺是指将采集的新鲜或干燥的中药材进行加工处理,使其适合炮制

药物制剂的工作过程。

药材加工包括药材的清洗、切割、蒸、炒、煅等步骤。

在这些过程中,应根据药材的性味、功效及其制剂的需求,合理选择加工工艺,以充分发挥药材的药效。

配伍原理

中药的配伍原理是中医药学的重要内容之一,它主要指的是根据中药药性、归

经相通、相配相济、药物作用相得益彰等原则,合理搭配多味药物,以达到治疗疾病的目的。

在配伍药物时,应根据中医辨证、病症及患者的体质特点等因素,选择适当的组合,以确保治疗效果的达到。

中药炮制学是中医药学不可或缺的重要组成部分,它对中药学的发展起着重要

作用。

通过对中药的成方炮制、药材加工工艺及配伍原理等方面的深入研究和探讨,可以更好地挖掘中药的药理作用,发挥中药的疗效,为中医药学的传承与发展做出贡献。

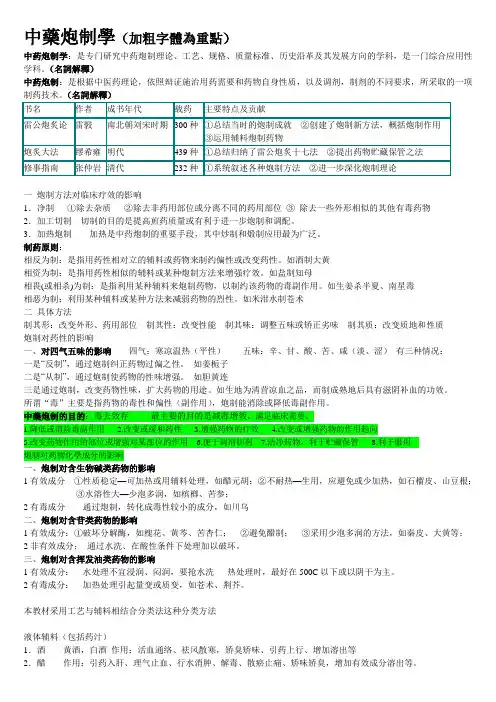

中藥炮制學(加粗字體為重點)中药炮制学:是专门研究中药炮制理论、工艺、规格、质量标准、历史沿革及其发展方向的学科,是一门综合应用性学科。

(名詞解釋)中药炮制:是根据中医药理论,依照辩证施治用药需要和药物自身性质,以及调剂,制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

(名詞解釋)一炮制方法对临床疗效的影响1.净制①除去杂质②除去非药用部位或分离不同的药用部位③除去一些外形相似的其他有毒药物2.加工切制切制的目的是提高煎药质量或有利于进一步炮制和调配。

3.加热炮制加热是中药炮制的重要手段,其中炒制和煅制应用最为广泛。

制药原则:相反为制:是指用药性相对立的辅料或药物来制约偏性或改变药性。

如酒制大黄相资为制:是指用药性相似的辅料或某种炮制方法来增强疗效。

如盐制知母相畏(或相杀)为制:是指利用某种辅料来炮制药物,以制约该药物的毒副作用。

如生姜杀半夏、南星毒相恶为制:利用某种辅料或某种方法来减弱药物的烈性。

如米泔水制苍术二具体方法制其形:改变外形、药用部位制其性:改变性能制其味:调整五味或矫正劣味制其质:改变质地和性质炮制对药性的影响一、对四气五味的影响四气:寒凉温热(平性)五味:辛、甘、酸、苦、咸(淡、涩)有三种情况:一是“反制”,通过炮制纠正药物过偏之性。

如姜栀子二是“从制”,通过炮制使药物的性味增强。

如胆黄连三是通过炮制,改变药物性味,扩大药物的用途。

如生地为清营凉血之品,而制成熟地后具有滋阴补血的功效。

所谓“毒”主要是指药物的毒性和偏性(副作用),炮制能消除或降低毒副作用。

中藥炮制的目的:毒去效存最主要的目的是减毒增效,满足临床需要。

1.降低或消除毒副作用2.改变或缓和药性3.增强药物的疗效4.改变或增强药物的作用趋向5.改变药物作用的部位或增强对某部位的作用6.便于调剂制剂7.洁净药物,利于贮藏保管8.利于服用炮制对药物化學成分的影响一、炮制对含生物碱类药物的影响1有效成分①性质稳定—可加热或用辅料处理,如醋元胡;②不耐热—生用,应避免或少加热,如石榴皮、山豆根;③水溶性大—少泡多润,如槟榔、苦参;2有毒成分通过炮制,转化成毒性较小的成分,如川乌二、炮制对含苷类药物的影响1有效成分:①破坏分解酶,如槐花、黄芩、苦杏仁;②避免醋制;③采用少泡多润的方法,如秦皮、大黄等;2非有效成分:通过水洗、在酸性条件下处理加以破坏。

中药炮制学炮制:又称炮炙,修制,修事,修治。

炮炙-----用火加工处理药材的方法。

炮-----毛炙肉;裹物而烧;炙-----炕火为炙;把肉在火上。

第一章绪论中药必须经过炮制之后才能入药,这是中医用药的一个特点,也是中医药学的一大特色。

中药炮制是一项制药技术。

中药炮制——根据中医药理论,依照辨证施治用药的需要和药物自身的性质以及调剂\制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

中药炮制学——是专门研究中药炮制理论、工艺规格标准、历史沿革及其发展方向的学科。

第一节中药炮制的发展概况一、中药炮制的起源:二、中药炮制的发展:(一)春秋战国至宋代:在宋以前,炮制的原则、方法。

适用品种已初具规模,是炮制技术的形成时期。

(二)金元、明时期:元、明时期,在前人炮制作用解释的基础上、经系统总结而形成理论,是中药炮制理论的形成时期。

(三)清代:清代对某些炮制作用有所发挥,炮制品有所增多,是炮制品种和技术进一步扩大应用时期。

(四)现代第一部炮制学专著:雷斅《雷公炮制论》。

第二部炮制学专著:缪希雍《炮制大法》。

第三部炮制学专著:张仲岩《修事指南》。

第二节炮制的分类一、雷公炮炙十七法:二、三类分类法:三类:火制、水制、水火共制、净制、切制、炮炙。

三、五类分类法:五类:修制、水制、火制、水火共制、其他制法。

1,炮---将药物埋在灰火中。

2,褴---是对药物进行焚烧、烘烤。

3,煿---以火烧物,使之爆裂。

4,炙---药物加辅料后,用文火炒干。

5,煨---药物埋在尚有余烬的灰火中慢慢令熟。

6,炒---汉以前多为熬。

7,煅---在火上煅烧。

8,炼---药物长时间在火上烧。

9,制---为制药物的偏性,使之就范。

10,度---指度量物体大小长短。

11,飞---水飞。

12,伏---伏火药物按一定程序于火中处理,经过一定时间,在相应温度下达到一定要求。

13,镑---利用多刃刀具将药物刮削成极薄片。

14,摋---打击之意,使药物破碎。

15,嗮---晒。

中药炮制学——炮制方法各论及其主要药物中药炮制的方法主要包括炮制、炒制、煨制、制丸、制剂等。

炮制是指将中药原料进行烘焙或焙干,在适当温度下加热或炙烤。

通过炮制,可以改变中药原料的性味、药效和特性。

常见的炮制药物有枸杞子、干姜、山楂、茯苓等。

例如,枸杞子经过炮制后,具有补肾养肝、明目等功效。

炒制是指将中药原料放入炒锅中进行反复搅拌炒热,使其达到特定的炒制要求。

通过炒制,可以提高中药原料的药效,增强其功效。

常见的炒制药物有桂皮、茴香、山药、枸杞等。

例如,炒制后的桂皮具有温经散寒、止痛等功效。

煨制是指将中药原料放入容器内,加入适量的水,用文火慢慢煨煮。

通过煨制,可以提取中药原料中的有效成分,增加药物的溶解度和稳定性。

常见的煨制药物有枸杞子、女贞子、天麻、白芍等。

例如,煨制后的枸杞子能够提高补肾养肝、益精明目的效果。

制丸是指将炮制后的中药原料,按照一定比例和配方加工成丸剂。

制丸能够便于携带和服用,提高药物的稳定性和吸收性。

常见的制丸药物有川贝、枸杞子、党参、太子参等。

例如,制丸后的党参能够提高益气养阴、强健脾胃的功效。

制剂是指将中药原料炮制后,经过加工制成各类剂型的中药制剂。

制剂能够提高中药的稳定性和药效,方便患者使用。

常见的制剂药物有红花水、丹参黄体丸、薄荷口服液等。

例如,红花水具有活血祛瘀、止血散瘀的功效。

除了上述常见的炮制方法,中药炮制还涉及到熬制、酿制、蒸制、沸制等多种方法。

不同的炮制方法适用于不同的药材和功效要求。

总之,中药炮制是中医药学中的重要学科,通过特定的炮制方法和工艺,可以提高中药的药效和安全性。

掌握好中药炮制的方法,对于中医药的研究和应用具有重要意义。

中药炮制学(重点)中药炮制学(重点)第一章绪论中药炮制是一项制药技术,根据中药理论,根据辩证施治用药的需要和药物的自身性质,以及调剂、制剂的不同要求来进行。

历史上,中药炮制有不同的称呼,如《雷公炮炙论》、《本草纲目》、《修事指南》等。

分类法主要有火制、水制和水火共制,但存在一些不足之处。

第二章中药炮制基本理论中药炮制的制则包括相反为制、相资为制、相畏为制、相恶为制和相喜为制。

此外,不同的炮制方法也会对药物的效果产生影响。

中药炮制还可以根据不同的经脉来进行,如醋制入肝经,蜜制入脾经,盐制入肾经。

同时,炮制还可以通过消除或降低药物治疗剂量下对人体的伤害来改变药物作用的部位或增强对某部位的作用。

第三章中药炮制对药物的影响中药炮制对含苷类药物的影响主要包括溶媒、易溶于水、易水解和防酶解。

同时,炮制方法也会对药物的效果产生影响,如少用醋炮制。

在饮片切制前,药材需要进行软化处理,以便切片更加均匀。

软化的要求如下:1)药材应选用新鲜、质地较硬的品种。

2)软化时间应控制在适当范围内,过长或过短都会影响切片效果。

3)软化过程中要注意水温和水量的控制,以免影响药材的药效。

4)软化后的药材应及时晾干,以免影响后续的加工和保存。

15.切片的要求:1)切片应均匀,大小适中,厚度一致。

2)切片应避免损伤药材的有效成分。

3)切片应保持干燥,避免受潮霉变。

4)切片应按照药材的不同部位和用途进行分类和包装。

1)软硬适度是指药材的硬度与合水率成反比关系,规定了药材的平均合水率。

药材软化需要控制含水率,以避免因水而伤害其药性。

2)药透水尽是指药材在适当水处理后,药材内部各部分水分的渗透速度为零,即各个部分的含水量相同。

15.片1)按厚度分类:极薄片为0.5mm以下,薄片为1~2mm,厚片为2~4mm。

2)按照片类型分类:顶片又称顶头片,斜片为椭圆形或长圆形的片,特点为个细、质地坚硬,直片又称顺刀片,特点为个粗、质地疏松,刨片又称压片。

中药炮制学

一中药炮制学概述

1.中药炮制学的定义

2.中药炮制的意义

3.中药炮制作用的论述

4.中药炮制的发展趋势

二中药炮制的基本方法

1.中药炮制的原则

2.中药炮制的分类及辅料

3.中药炮制的基本方法与技术

三中药炮制与临床疗效

1.净制对临床疗效的影响

2.切制对临床疗效的影响

3.加热炮制对临床疗效的影响

4.辅料炮制对临床疗效的影响5、多种方法炮制、突出临床需要的药效,提高医疗效果

四中药炮制增效减毒的途径

1.中药炮制增效的途径

2.中药炮制减毒的途径

五中药饮片质量现状与分析

1.中药饮片的类型

2.中药饮片的现状分析

3.中药饮片的质量要求

4.中药饮片质量研究展望

六中药炮制技术的保密与发展

1.中药炮制技术的保密

2.我国中药饮片炮制技术的相关规定

3.加强知识产权保护,促进炮制技术发展。

中药炮制学的基本任务中药炮制学是一门致力于研究中药炮制过程的学科,其基本任务主要包括以下八个方面:1.研究炮制原理中药炮制学的首要任务是深入研究中药炮制的原理。

这包括探讨中药材的炮制方式、工艺流程、加热方式等,以促进对中药材药性的深入理解。

2.优化炮制工艺中药炮制学的另一重要任务是优化中药炮制工艺。

这包括研究如何制定合理的炮制流程、如何提高炮制质量、如何减少炮制时间等,以提高中药材的疗效和品质。

3.标准化炮制过程中药炮制学的另一关键任务是探讨如何制定中药炮制标准化过程。

这包括研究如何确定炮制参数、如何设置炮制设备、如何制定炮制规范等,以确保不同地区的中药炮制效果一致。

4.评估炮制产物中药炮制学还致力于评估中药炮制产物。

这包括研究如何检测炮制质量、如何评估药效、如何进行临床研究等,以确定炮制对中药材疗效的影响。

5.传承与创新中药炮制学还承担着传承与创新中药炮制技术的任务。

这包括如何保护传统炮制工艺、如何创新炮制方法、如何推广炮制技术等,以推动中药炮制学的不断发展。

6.开展临床研究中药炮制学临床研究是验证中药炮制理论和优化炮制工艺的重要手段。

这包括介绍如何开展中药炮制学临床研究,包括如何选择研究对象、如何设计研究方法、如何进行临床试验等。

7.培养专业人才中药炮制学的另一重要任务是培养专业的中药炮制人才。

这包括如何设置专业课程、如何实践训练、如何提高教学质量等,以培养具备理论知识和实践技能的高素质人才。

8.开展国际交流与合作中药炮制学还致力于开展国际交流与合作。

这包括如何推广中国文化、如何交流研究成果、如何开展合作项目等,以推动中药炮制学的国际发展和应用。

总之,中药炮制学的基本任务是多方面的,涵盖了从炮制原理研究到临床应用等各个环节。

通过深入研究和不断创新,中药炮制学将为人类健康事业提供更安全、有效、高品质的中药材。

1.中药炮制:是根据中医药理论,依照辩证施治用药的要求和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,采取的一项制药技术。

2.中药炮制学:专门研究中药炮制理论、工艺、规格标准、历史沿革及其发展方向的学科5.制霜法:去油制霜法渗析制霜法,创造新药3.饮片:直接供中医临床调配处方或生产中成药所用的药品规格4.将净选后的药物加入一种或数种辅料,按规定操作程序,反复炮制的方法,称为复制法5.炒炭存性:药物在炒炭时能使其部分炭化而不能灰化,未炭化部分应保存药物的固有气味6..经净制或处理后的药物,在一定温度和湿度的条件下,又霉菌和酶的催化分解作用,使药物发泡、生衣的方法称为发酵法7.饮片切制:将净选后的药材进行软化,切成一定规格的片、丝、块段的炮制工艺8.酒制升提:苦寒沉降的药物以酒作为辅料来进行炮制,可改变药性,起到引药上行的作用8.川乌的炮制原理是通过加水,加热处理,使极毒的双酯型乌头碱C8位上的乙酰基水解(或分解),失去一分子醋酸,得到相应的苯甲酰单酯型,其毒性为双酯型乌头碱的1/200~1/500;再进一步将C14位上的苯甲酰基水解(或分解),失去一分子苯甲酸,得到亲水性氨基醇类乌头原碱,其毒性仅为双酯型乌头碱的1/2000~1/4000。

其变化如图12-2所示。

炮制减毒的另一原因可能是由于在炮制过程中脂肪酰基取代了C8-OH上的乙酰基,生成脂碱,从而降低了毒性9..炙法:将净选或切制后的药物,加入一定的液体辅料拌炒,是辅料逐渐渗入药物组织内部的炮制方法10.漂法:将药材用多量水,多次漂洗的方法。

操作时,将药材放入大量的清水中,每日换水2-3次。

漂去有毒成分、盐分及腥臭异味11.雷敩《雷公炮炙论》第一部炮制专著。

明·缪希雍《炮炙大法》第二部炮制专著张仲岩《修事指南》第三部炮制专著12.中药炮制目的1.降低或消除药物的毒性或副作用。

如川乌、草乌及附子等 2.增强药物疗效。

如莱菔子、紫苏子等炒熟后,种皮爆裂,有效成分溶出增加。

中药炮制学知识点总结1. 药材的采集中药材采集是中药炮制学的第一步,是中药制品加工的起点。

药材的采集应该选择在药用植物生长的最佳季节,通常是春季、夏季或秋季。

采收的时间应该避开阴雨天气和露水时间,以免影响药材的质量。

在采收过程中,应该选择成熟的药材,避免采收过期或未成熟的药材。

同时,在采集过程中应该避免损伤药材的根、茎、叶和花,防止对药材的质量造成影响。

2. 药材的鉴别药材的鉴别是中药炮制学的重要环节,是确保中药品质的前提条件。

药材的鉴别应该从外观、性状、气味、味道等方面进行综合鉴别,同时应该结合药材的产地、采收季节、保存状态等因素进行判断。

在鉴别的过程中,应该尽量避免使用单一的鉴别方法,而是应该采用多种鉴别方法相互印证,以确保鉴别的准确性。

3. 药材的贮藏药材的贮藏是中药炮制学的重要环节,是保证中药品质的关键环节。

药材在贮藏过程中,应该选择干燥、通风、避光、避潮的环境条件。

同时,应该防止虫蛀、发霉、霉变等现象的产生,保证药材的长期保存。

在贮藏过程中,应该对药材进行定期检查,及时清除已经有虫蛀、霉变的药材,以保证药材的质量。

4. 药材的加工药材的加工是中药炮制学中的重要环节,是将采集的生药材进行初步处理,使之适宜于中药制品的炮制加工。

药材的加工可以包括粉碎、碾磨、切片、研磨、蒸煮等过程,具体的加工方法根据药材的性质和制剂的要求进行选择。

在加工的过程中,应该注意加工的力度、时间、温度等因素,以确保加工的过程不会对药材的有效成分产生影响。

5. 药材的炮制药材的炮制是中药炮制学中的核心环节,是将加工好的药材进行配比、炮制加工,加工成成品中药制品。

炮制的方法根据具体的中药制剂和药材的性质进行选择,通常包括炖煮、水煎、蒸馏等方法。

在炮制的过程中,应该注意控制炮制的时间、温度、湿度等因素,以确保中药制品的质量和疗效。

中药炮制学是中医药学中一个重要的学科,具有深厚的历史和理论基础。

中药炮制学涉及的内容广泛,包括药材的采集、鉴别、贮藏、加工、炮制等各个环节。

中药炮制学一基本概念1、中药炮制中药炮制是根据中医药理论,依照辩证施治用药的需要和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求所采取的一项制药技术。

2、中药炮制学中药炮制学是专门研究中药炮制理论、工艺、规格标准、历史沿革及其发展方向的学科。

二中药炮制的发展概况1、南北朝刘宋时代雷斅所著的《雷公炮炙论》是我国第一部炮制专著。

2、葛可久在《十药神书》中,提出炭药止血理论。

3、明代陈嘉谟在《本草蒙筌》中提出“凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失”的论述。

在炮制规格分类上,提出三类分类法,即水制、火制、水火共制。

4、明代缪希雍所著《炮炙大法》,是第二部炮制专著。

并将前人的炮制方法归纳为“雷公炮炙十七法”8、清代张仲岩所著《修事指南》为第三部炮制专著。

三、炮制对药物理化性质的影响1、炮制对含生物碱类药物的影响游离生物碱溶于乙醇等有机溶剂,难溶于水,但可与酸成盐而溶于水。

此类中药常用酒、醋等辅料炮制,以提高疗效,如延胡索。

所含成分易溶于水,则采用少泡多润的原则,减少损失,如槟榔。

遇热活性降低者,宜生用,如石榴皮、龙胆草、山豆根。

有些有毒生物碱成分,在高温下不稳定而产生水解、分解等变化,可利用加热炮制降低含量,使毒性降低,如乌头。

2、炮制对含苷类药物的影响苷类易溶于水、乙醇中;酸性条件下易水解;一定的温度和湿度条件下易被相应的酶所水解。

故应尽量少泡多润,防止成分损失。

如大黄、甘草、秦皮。

常用酒作辅料,提高溶解度。

一般少用或不用醋处理。

以免增加成分复杂性,且降低了苷的含量。

常用炒、蒸、烘、燀或曝晒的方法破坏或抑制酶的活性,保存药效。

如槐米、杏仁、芥子、黄芩。

3、炮制对含挥发油类药物的影响尽量少加热或不加热,宜阴干,加水处理“抢水洗”。

所含挥发油若有毒性或强烈的刺激性,通过加热炮制可大部分除去,有利临床应用。

如乳香、苍术。

四、炮制的分类1、雷公炮炙十七法2、三类分类法:明代陈嘉谟提出,水制、火制、水火共制。

1、:中药炮制是根据中医药理论和药材自身的性质,按医疗、调剂、制剂的要求对中药材进行加工处理的技术。

2、:中药炮制学是研究中药炮制学的原理、工艺、质量标准、历史沿革及其发展方向的一门学科。

3、:在中医药理论指导下用药;一药多用;便于调剂;便于制剂;保证临床用药安全有效。

4、:中药炮制具有独特性与古老性。

5制的演变。

6、《五十二病方》是我国现存最早的医方书,其中载有多种炮制方法。

《黄帝内经》是春秋战国时期的医书,书中有“治半夏”等炮制方法。

《神农本草经》成书于东汉时期,是我国第一部药学专著。

《新修本草》由唐代官府主持编写,是我国的第一部药典。

7、《雷公炮炙法》普通认为成书于南北朝刘宋时代,是我国第一部炮炙专著。

《炮制大法》是我国中药炮制第二部专著。

《修事指南》为清代张仲岩著,是第三部中药炮制专著。

8、《本草纲目》专门列出“修治” ----- “炮制”《修事指南》中的“修事” ----- “炮制”9、:修治(净制)、水制、火制、水火共制、其他方法(发芽、蒸馏)1,亦即制其太过,扶其不足。

2:相反为制、相资为制、相畏(或者相杀)为制、相恶为制。

:是指用药性相反的辅料或者药物来制约中药的偏性或者改变药性。

(黄连姜(党参蜜炙,黄连胆汁炙)(半夏畏生姜)弱,使之趋于平和,以免损伤正气。

(麻黄蜜炙)3:全草切段、种子炒黄炒爆、矿物药的锻制:通过炮制改变药物的寒热、温凉、归经或者升降沉浮的性质,例:天南星辛温,胆汁制,降低辛温之性。

:通过炮制调整药物的酸、甘、苦、辛、咸五味或者矫正不良气味。

例:炒制山查减其酸性,缓和对胃的刺激作用。

(炒炭、蒸制、燀制1、对生物碱的影响:中药经净制可分离药用部份,使富含药效成份的部位得以富集,如麻黄与麻黄根含有不同类型的生物碱,净制分离后方能使麻黄主发汗,麻黄根则主止汗。

2、某些含苷类成份的中药材往往在组织细胞中含有相应的分解酶,在一定温度和湿度条件下苷类成份可被相应的酶所分解,从而使药效成份减少,影响疗效,甚至产生毒性及不良反应。

中药炮制学一总论1.中药炮制:根据中医中药理论,按照医疗、调配、制剂的不同要求,以及药材自身性质所采取的一项制药技术,又称炮炙、修事、修治、修合、合和、修制2.中药炮制学:专门研究中药炮制理论、工艺、规格标准。

历史沿革及其发展方向的学科。

3.中药炮制基本任务:逐步搞清炮制原理,改进炮制工艺,制订质量标准,提高饮片质量,提高中医临床医疗效果。

4.中药炮制的起源:A.源自应用中药的实践 B.火促进了炮制技术的形成 C.酒的发明丰富了中药炮制技术5.“炮”字代表各种与火有关的加工处理技术。

“制”更广泛地代表了各种加工制作技术。

6.“五十二病方”:春秋战国,我国现存最早的医方书。

7.“黄帝内经”:战国至秦汉,记载了“治半夏”,“燔制左角发”血余炭等。

最早出现炭药。

8.“神农本草经”:汉。

9.“雷公炮制论”:第一部炮制专著,雷敩(同效),南北朝10.“本草经集注”:梁,陶弘景,“口父咀”出现11.“新修本草”:唐,收载了很多炮制方法,如煨、燔、作檗、作豉、作大豆黄卷等。

12.“太平惠民和剂局方”:宋代,宋政府制订,有专章讨论炮制技术,将炮制列为法定的制药技术,对保证药品质量起了很大的作用。

13.“汤液本草”:金元时期14.“本草蒙鉴”:明代,陈家漠。

提出炮制总则,及火制、水制、水火共制的分类方法,归纳了敷料的炮制作用。

15.“本草纲目”:明,李时珍,记载有“修治”。

16.“炮炙大法”:明,缭希雍,第二部炮制专著。

17.“本草纲目拾遗”:记载了,炒炭存性。

18.“修事指南”:清,张仲岩,第三部炮制专著,列药232种,系统地叙述了各种炮制方法。

19.现代著作有:“中药炮制经验集成”、“历代中药炮制资料辑要”等20.雷公炮炙十七法:炝、炙、煨、炒、煅、炼、制、度、飞、伏、镑、露、21.各辅料炮制作用:酒制升提;姜制发散;入盐走肾仍仗软坚;醋走肝经且资住痛;童便制除劣性降下;米泔水制去燥性,和中;乳制滋润回枯,助生阴血;密制甘缓难下,增益元阳;陈壁土制窍真气,骤补中焦;麦麸皮制抑制酷性,勿伤上膈;乌豆汤甘草汤渍解毒,致令平和;羊酥油猪脂油涂洗咸渗骨,容易折断;有剜去瓤免胀;有抽去心除烦。

等22.中药炮制研究的基础:文献整理及经验总结23.炮制原理:指炮制方法的科学的理论依据,通过对炮制原理的探讨,可以了解药物的炮制前后理化性质和药理作用的变化以及这些变化的临床意义。

24.炮制总则:凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失。

25.中药炮制的研究方法:1.从中医临床辨证用药的经验指导研究工作。

2.运用现在科学技术研究中药炮制。

26.中药用药有两大特点:1.复方配伍2.中药炮制27.传统的制药原则是:相反为制,相资为制,相恶为制,相畏(杀)为制,相反、相恶、相畏为反制,相资为从制。

28.逢子必炒:即将众多的种子类,部分的果实类药物加热炒黄、炒暴、炒香、炒去臭气、炒去油、炒制烟尽等,从而改变其固有性质,获得所需的效果。

29.炮制分法:制其形:改变药物的外观形态和分开部位(片、丝、段、块)制其性:通过炮制改变药物的性能(寒热、温凉、升降、浮沉)制其味:通过炮制,调整中药的五味或矫正劣味(炒山楂、僵蚕)制其质:通过炮制,改变药物的性质或质地(砂烫龟甲)30.制其质:要根据药物的性质和质地两方面考虑,矿物药多煅烧,煅透而存性,毒剧药多以蒸煮燀法,加热透心而有余味,药物或煨或制霜均须保留原有性质。

31.炮制对四气五味的影响:1.纠正药物过偏之性——制其有余(反制)2.使药物的性味增强——扶其不足(从制)3.改变药物的性味,扩大药物的用途32.药性:包括(四气五味)性味,升降沉浮,归经,毒性等33.升降沉浮是指药物作用于机体的趋向:辛热属阳,作用升浮;苦酸咸,性多寒凉,作用沉降生升熟降:莱菔子生降熟升:酒制升提酒炙上行,盐炙下行,蜜炙补中,酒炒性升,姜汁炒则散,醋炒能收敛,盐水炒则下行。

34.归经:是指药物对于机体某部分的选择性作用——主要对某经(脏腑及其经络)或某几经发生明显的作用,而对其它经则作用较小或没有作用。

35.饮片是制剂的基本原料36.炮制的目的:1.降低或消除药物的毒性或副作用,:净制,水制,加热,制霜2.改变或缓和药性3.提高疗效:A.增加煎出量,提高疗效——逢子必炒B.减少损失,保存药效——杀酶保苷C.副料协同,增强疗效D.制备新药,扩大疗效a..炮制可将非药转变为药物b..通过炮制多个品种使一药多用4.改变或增强药物作用的部位和趋向5.便于调剂和制剂6.保证药物的净度,利于贮藏7.有利于服用。

37.对含苷类药物的影响:苷一般溶解于水和酒精中,酸性条件下易水解,炮制辅料常用酒、水制时应尽量少泡多润,常用烘、晒、炒等方法破坏或抑制酶的活性。

38.对含挥发油类药物的影响:凡含有挥发油的药物,水制时,不宜久浸久泡,而要“抢水洗”(即:入水既出),火制时,少加热或不用火制法。

以免破坏挥发油而影响疗效。

但,苍术经炮制后出去部分挥发油,降低其燥性。

39.对含鞣质类药物的影响:鞣质能与铁产生化学反映,生成鞣酸铁盐,鞣质为强还原剂,能被空气中的氧所氧化。

(如槟榔、白芍)鞣质经高温处理,一般变化不大。

40.对含有机酸类的药物的影响:水制应尽量少泡多润,防止有机酸流失。

41.对含油脂类的药物的影响:柏子仁、千金子、大枫子、等去油制霜,柏子仁去油制霜可降低泻下作用。

42对含无机成分药物的影响:矿物类药物通常采用煅烧或煅红醋淬的方法。

43.对蛋白质、氨基酸类药物的影响:不宜长期浸泡于水中,以免损失有效成分,少泡多润,蛋白质加热要变性。

某些氨基酸遇热不稳定。

雷丸、天花粉、蜂毒、蜂皇浆以生用为宜。

氨基酸还能和单糖类及少量水分存在的条件下产生化学变化,生成环状的杂环化合物,这是一类具有特异香味的类黑素(麦芽、稻芽等炒后变香而具健脾消食作用)44.各种不同的分类方法:“炮炙大法”中药物属性:按金、石、草、木、水、火、果等分类中华人民共和国药典:采取了三类分类法即:净制、切制、炮炙五类分类法:修治、水制、火制、水火共制、其他制法(不水不火制)各省炮制规范:按用药部位分类教材采用:工艺与敷料相结合的分类法45.各液体辅料介绍:酒:古称:酿、醇、梗酒、有灰酒、无灰酒等制药只用白酒、黄酒两种。

浸药多用白酒、炙药多用黄酒。

酒:甘辛、大热。

能通血脉、行药势、散寒。

矫味矫臭。

常用酒制药物有:黄芩、大黄、白芍、白花蛇、常山等。

醋:古称:苦酒、米醋、制药用米醋。

主要成分为醋酸(乙酸)醋:味芳、温。

能散瘀止血、理气、止痛、(利水)行水、解毒。

矫味矫臭。

蜂蜜:中药炮制常用的是经过加热炼熟蜂蜜—炼蜜蜂蜜:甘平。

能补中润燥、止痛、解毒。

矫味矫臭、能与药物起协同作用,增强药物疗效。

生姜汁:鲜姜的根茎经捣碎取汁。

干姜加适量的水共煎去渣而得的黄白色液体。

生姜加适量水共煎去渣而得的液体。

甘草汁:甘草汁为甘草饮片煎水去渣而得的黄棕色液体药物经甘草汁制后能缓和药性,降低药物毒性常用甘草汁制的药物有远志、半夏、吴茱萸黑豆汁:大豆的种子加适量水煮熬去渣而得的黑色混浊液体常用黑豆汁制的药物有何首乌米泔水:米泔水为淘米时第二次滤出的灰白色混浊液体。

去燥性。

常用米泔水制的药物有苍术食盐水:食盐加适量的水溶化经过滤而得的澄明液体。

常用食盐水制的药物有杜仲、巴戟天、小茴香、橘核、车前子胆汁:系牛、猪、羊的新鲜胆汁用胆汁炮制能降低药物毒性、糟性、和增强疗效。

常用胆汁制的药物有胆南星。

46.各种固体辐料介绍:稻米:稻的种仁。

常用米制的药物有红娘虫、青娘虫、斑蝥、党参等。

麦麸皮:小麦的种皮白矾:主要成分是含水硫酸铝钾Kai(SO4)2—12H2O常用白矾制的药物有半夏、天南星豆腐:大豆种子经过粉碎加工而成的乳白色固体常用豆腐制的药物有藤黄、珍珠(花珠去油)。

土:常用土制的药物有白术、当归、山药。

去燥性蛤粉:主要用于烫制阿胶珠。

如:蛤粉炒阿胶滑石粉:作为中间导热体,能使药物受热均匀。

常用滑石粉炒制的药物有刺猬皮、鱼鳔河沙:使坚硬的药物经炒后质地变的松脆。

易粉碎、易煎出、易除杂常用河沙炒的药物有马钱子、穿山甲、狗脊、龟板、、鳖甲47.炮制品的质量要求:净度:炮制品不应夹杂泥沙、虫屎等杂质。

形态:炮制品不得混有破碎的渣屑或残留的辅料。

色泽:炮制品均显其固有色泽、色泽和气味的变异,不仅影响其外观,而且是内在质量变化的标志之一。

气味:炮制品当有其特有的气味。

并矫正部分药物的原有的腥臭气味。

水分:一般含水量当控制在7%—13%灰分:将干净而又无任何杂质的炮制品加高热灰化,所得之灰分称“生理灰分”48.炮制品的变异现象:虫蛀:被虫蛀的药物,失去部分有效成分。

发霉:霉菌有毒,不得使用。

泛油:又称走油:挥发油在湿热的环境中释放出来。

有效成分丢失、或变化。

另有变色、气味散失、风化、潮解融化、粘连、挥发、腐烂等不良现象。

49.自然因素对炮制药品的影响:空气中的温度15-20℃较稳定,相对湿度在60-70℃稳定,臭氧、泛油变化、气味走失、药物氧化、磁性消失、日光等因素都对炮制药品有影响。

50.贮存保管的方法:通风:保持自然风流通,防止虫蛀、霉变。

按空气中的温湿度调空。

吸湿法:吸湿剂(石灰块、无水氯化钙、硅胶)、除湿机等密封法:采用密封法严密封存前需注意饮片的含水量不能超过安全含水量,并需检查确实无虫蛀、霉变迹象。

对抗同贮法:两种或多种药物同贮而起到抑制虫蛀的贮存方法。

例如:花椒与蕲蛇、花椒与白花蛇、丹皮与泽泻、高粱酒或酒精与动物类。

51.清除杂质:挑选;筛选(大小分档);风选(轻重不同);洗漂。

52.分离和去除非药用部位:1.去茎与去根 5.去毛:刷、烫、燎、挖去毛2.去枝梗—果实、花、叶类药物 6.去心:莲子、麦冬等除烦3.去皮壳:树皮类、根和根茎类、果实种子类 7.去核4.去芦 8.去头尾足翅:虫类,蛇类,53.特殊制:艾叶制绒、朱砂拌衣—增强宁心安神作用、青黛拌衣—清肝除血54.饮片:泛指为制备汤剂而炮制的任何形状的药物。

55.常用水处理法:1.淋:清水浇淋药材、茎和根部浸软、稍润或不润。

2.洗:分淘洗和抢水洗(入水即出)3.泡:常时间将药物浸泡在液体中4.润:润与闷润(药物淋少量水而后用布遮盖待其润湿)56.常用的水处理后的检查方法:1.弯曲法2.指掐法3.穿刺法4.手捏法57.饮片类型及其规格:★1.极薄片或超薄片:厚0.5MM以下2.薄片:厚1-2MM3.厚片、直片、斜片:厚2-4MM58.切段:凡药物形态细长、可切制一定长度的段。

如荆芥、麻黄59.切丝:切成细长条状。

如黄柏、杜仲、厚朴60.剁刀式中药切药机(直切机):一般切制根、根茎、全草。

长条、块形的药物。

61.旋转式中药切药机(转盘机):一般切圆球状、类球状、颗粒等。

62.饮片的干燥方法:自然干燥:日晒、阴干等人工干燥:发汗、烘干等。