第八章内燃机污染物的生成与控制

- 格式:ppt

- 大小:3.76 MB

- 文档页数:7

《内燃机学》课程教学大纲课程编号:适用专业:汽车服务工程专业学时数:32学分数:2.0执笔者:编写日期:2013年9月一、课程的性质和目的《汽车发动机原理》是四年制本科生汽车服务工程专业的一门学科基础课。

本课程的任务是使学生获得发动机的基本工作循环和性能、发动机的换气过程与增压技术、发动机混合气形成和燃烧、发动机性能的评价、发动机特性及发动机性能试验方法等知识。

通过本课程的学习,使学生掌握发动机性能提高和合理使用的基本原理,以及发动机实验的基本技能,为本专业学生日后的工作打下坚实的基础。

二、课程的教学内容和学时分配第一章概论(2学时)教学内容:发动机的分类,对汽车动力装置的要求,新型汽车能源。

教学要求:了解发动机的分类和现代发动机的发展,了解对汽车动力装置的要求及汽车常用的能源。

重点:发动机的分类。

难点:无。

第二章发动机的工作循环和性能(4学时)教学内容:发动机理论循环,发动机的实际循环,指示指标,有效指标,指标测量,机械损失及测量,热平衡。

教学要求:了解发动机的理论循环和实际循环过程,掌握发动机理论循环与实际循环的差异,熟记指示指标、有效指标和机械损失,掌握发动机两类指标和机械损失的测量方法,了解发动机的热平衡。

重点:发动机的实际工作循环,指示指标、有效指标及机械损失。

难点:实际循环的各项损失,熟记各项性能指标。

第三章发动机的换气过程与增压(4学时)教学内容:增压技术基础,发动机的换气过程,充气效率,影响因素,换气损失,提高充气效率和降低换气损失的措施,废气涡轮增压器的组成及工作原理,车用发动机的增压系统。

教学要求:了解增压的基本概念和增压方式,掌握发动机的换气过程、充气效率及其影响因素,掌握提高发动机充气效率和降低换气损失的措施,了解废气涡轮增压器的组成及工作原理,了解车用发动机的增压系统。

重点:发动机的换气过程,充气效率及其影响因素,提高充气效率和降低换气损失的措施。

难点:提高充气效率和降低换气损失的措施。

内燃机排放污染物的控制技术研究第一章绪论随着人类社会的发展和工业化进程的加速,人们对环境保护的需求也日益增加。

而内燃机排放的污染物是环境污染的主要来源之一。

为了控制内燃机排放的污染物,相关研究和技术的不断更新与发展已成为当今环保领域的热点话题。

本文将从内燃机排放污染物的来源和成分入手,重点介绍内燃机排放污染物的控制技术研究。

第二章内燃机排放污染物的来源和成分内燃机排放的污染物主要来源于燃烧过程。

内燃机燃烧油品中的有机物和无机物在燃烧过程中会产生大量有害气体和颗粒物。

其中,最主要的污染物包括一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物和二氧化碳等。

这些污染物会严重危害人体健康,导致空气污染,加速气候变化,破坏环境生态平衡。

第三章内燃机排放污染物的控制技术目前,针对内燃机排放污染物,主要采取的控制技术包括以下几种:1.交替排放技术交替排放技术是指在多缸引擎中,将不同缸的排放通过排气管道交替排放。

这种技术可以使得每个缸的排放都得以充分混合和反应,并且相邻缸的氧气和烟气反应时可以相互利用,从而提高了燃烧效率和环保性能。

2.油(气)分离技术油(气)分离技术是指在排放管道中加装油(气)分离器,将排出的废气和机油分离,从而避免机油被排出,降低了环境污染和机件磨损。

3. 氧化催化转化技术氧化催化转化技术是指在排放管道中加装氧化催化剂,通过氧化和催化反应将有害气体转化为无害的气体排放。

这种技术可以高效地去除一氧化碳和有机物等污染物,而且具有较低的制造成本和维护成本。

4. 提高燃烧温度技术提高燃烧温度技术是指通过调整内燃机燃油供给和点火系统等参数,使得燃烧温度和燃烧速度得到有效控制,从而减少生产大量污染物的可能性。

这种技术可以有效地控制氮氧化物的排放,但需注意不能过度提高燃烧温度和速度,以避免对设备的损伤。

第四章结论内燃机排放污染物的控制技术,是当前环保研究的重要方向之一。

通过采取不同的技术手段以减少内燃机的污染物排放,可以有效地保护环境,改善人民健康,促进可持续发展。

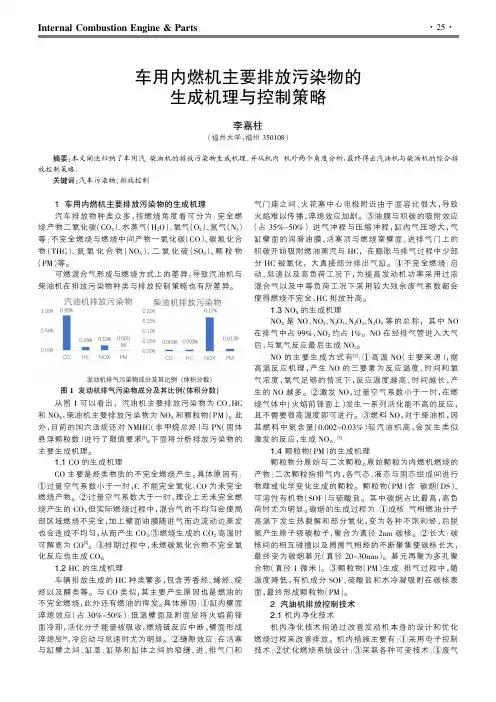

Internal Combustion Engine &Parts1车用内燃机主要排放污染物的生成机理汽车排放物种类众多,按燃烧角度看可分为:完全燃烧产物二氧化碳(CO 2)、水蒸气(H 2O )、氧气(O 2)、氮气(N 2)等;不完全燃烧与燃烧中间产物一氧化碳(CO )、碳氢化合物(THC )、氮氧化合物(NO X )、二氧化硫(SO 2)、颗粒物(PM )等。

可燃混合气形成与燃烧方式上的差异,导致汽油机与柴油机在排放污染物种类与排放控制策略也有所差异。

图1发动机排气污染物成分及其比例(体积分数)从图1可以看出,汽油机主要排放污染物为CO 、HC 和NO X ,柴油机主要排放污染物为NO X 和颗粒物(PM )。

此外,目前的国六法规还对NMHC (非甲烷总烃)与PN (固体悬浮颗粒数)进行了限值要求[3]。

下面将分析排放污染物的主要生成机理。

1.1CO 的生成机理CO 主要是烃类物质的不完全燃烧产生。

具体原因有:①过量空气系数小于一时,C 不能完全氧化,CO 为未完全燃烧产物。

②过量空气系数大于一时,理论上无未完全燃烧产生的CO ,但实际燃烧过程中,混合气的不均匀会使局部区域燃烧不完全,加上壁面油膜随进气而边流动边蒸发也会造成不均匀,从而产生CO 。

③燃烧生成的CO 2高温时可解离为CO [2]。

④排期过程中,未燃碳氢化合物不完全氧化反应也生成CO 。

1.2HC 的生成机理车辆排放生成的HC 种类繁多,包含芳香烃、烯烃、烷烃以及醛类等。

与CO 类似,其主要产生原因也是燃油的不完全燃烧,此外还有燃油的挥发。

具体原因:①缸内壁面淬熄效应(占30%-50%):低温壁面及附面层将火焰前锋面冷却,活化分子能量被吸收,燃烧链反应中断,壁面形成淬熄层[6],冷启动与怠速时尤为明显。

②缝隙效应:在活塞与缸壁之间、缸盖、缸垫和缸体之间的窄缝、进、排气门和气门座之间、火花塞中心电极附近由于面容比很大,导致火焰难以传播,淬熄效应加剧。

第八章内燃机污染物的生成与控制第八章内燃机污染物的生成与控制第一节概述一、完全燃烧:水蒸气、二氧化碳二氧化碳(CO2)是温室气体二、有害排放物的产生实际燃烧过程:时间极短燃料与空气混合不可能完全均匀特殊工况:冷起动、怠速、全负荷等三、有害排放物的种类一氧化碳(CO)碳氢化合物(HC)氮氧化物(NO x)微粒PM第二节污染物的生成机理和影响因素一、一氧化碳是HC燃料在燃烧过程中生成的主要中间产物,如果氧浓度、温度足够高,化学反应时间足够长,可氧化为二氧化碳主要因素:可燃混合气的过量空气系数点燃式发动机:各缸空燃比的变动,怠速运转,全负荷,小型单缸点燃机压燃式发动机:燃料和空气混合不均匀接近冒烟极限或负荷很小时,排放上升明显,局部缺氧严重二、碳氢化合物1、点燃式发动机(1)排气:未完全燃烧;二冲程(2)曲轴箱窜气(3)蒸发生成机理(1)壁面淬熄;(2)狭隙效应;(3)润滑油膜的吸附和解吸;(4)燃烧室沉积物2、柴油机燃油喷注与周围空气形成的混合气很不均匀喷注的核心:不会引起很多HC排放喷注的外围:来不及着火形成稀混合气怠速或小负荷运转时HC排放高冷起动时会导致严重的HC排放:喷油与壁面的碰撞三、氮氧化物NOx主要来源:参与燃烧的空气中的氮,Zeldovitch机理;一小部分“燃油NO”NO的生成随温度的升高而呈指数函数急剧增加已燃气中NO2与NO相比可以忽略不计点燃式内燃机:过量空气系数:影响燃烧温度和氧含量点火正时:推迟点火排气再循环负荷压燃式内燃机:气缸内达到的最高燃烧温度是决定NOx的最重要因素NOx排放随柴油机负荷增大而显著增加NOx排放随转速的具体变化与燃烧系统特性有密切关系喷油正时对柴油机燃烧过程有很大影响:推迟喷油降低NOx排放四、微粒柴油机的微粒(Particulate Matter,PM)排放量比汽油机大几十倍轿车、轻型车:0.1~1.0g/km重型车:0.1~1.0g/(kW·h)柴油机PM的组成取决于运转工况,尤其是排气温度超过约5000C时,碳烟(Dry Soot)温度较低时,有机可溶成分(SOF)柴油机排气中的碳烟主要是由柴油中含有的碳产生,生成条件是高温和缺氧混合气成分不均匀,总体富氧,局部缺氧由于润滑油造成PM排放:降低润滑油消耗涡轮增压提高空燃比,有利于降低PM排放增加喷油器喷孔数、提高喷油压力,改善柴油雾化:有利于降低PM排放第三节内燃机的排放控制一、点燃式内燃机1、曲轴箱排放物:窜气:通过活塞组与气缸之间的间隙漏入曲轴箱曲轴箱强制通风系统(PCV)2、蒸发排放物:源于运转损失、热烤损失、昼夜损失、加油损失活性碳罐:很强的吸附HC能力,易再生3、冷起动、暖机和怠速排放控制(1)冷起动和暖机排放控制大量CO和未燃HC化油器式最差,气道电喷改善,缸内直喷几乎不存在(2)怠速排放控制怠速工况:一般定义为发动机不输出动力以最低转速稳定运转的工况怠速排放测试(在用车、新车)现代高速车用汽油机:800-1000rpm影响因素:空燃比、点火正时4、低排放燃料供给系统:混合气形成的空燃比特性:电喷三效催化转化器:在当量空燃比效果最好稀燃NOx催化器:直喷汽油机、稀燃汽油机5、低排放点火系统点火正时对汽油机的性能和排放影响很大点火正时脉谱、点火能量特性6、低排放燃烧系统紧凑的半球形、帐篷形燃烧室7、排气再循环降低NOx排放EGR使工作混合气的总热容大大增加,最高燃烧温度下降适当控制EGR率,使之在各种不同工况下得到各种性能的最佳折中电控EGR系统的控制脉谱通过发动机的EGR标定试验确定二、压燃式内燃机1、排放生成及控制特点富氧燃烧:CO和HC相对汽油机少得多排放的NOx与汽油机同一数量级微粒和碳烟比汽油机多几十倍以上柴油机排放控制:重点是PM和NOx,其次是HC柴油机污染物排放的根本原因是燃油和空气混合气的不均匀控制内燃机PM排放核心是改善柴油机混合气形成和燃烧过程;柴油机燃烧过程的改善往往引起NOx排放增加均匀混合气压燃式发动机(HCCI):均匀混合气的制备和自燃的化学动力学控制2、降低柴油机排放设计要点(一)增压增压在柴油机上普遍应用:重型车、中型车、轻型车、甚至轿车主要特征:进气量大,平均φa大,DS和PM排放下降增压一般使NOx排放增加欧I:涡轮增压型;欧II:增压中冷型;欧III:可变喷嘴涡轮增压器(二)低排放燃油喷射系统(1)喷射正时的控制:推迟喷油,但需综合考虑PM排放和燃油消耗率(2)循环喷油量的控制:随负荷增加而增大,根据转速变化进行适当调节;各缸循环喷油量的均匀性;冷起动:逐次递增(3)优化喷油规律:初期缓慢、中期急速、后期快断;预喷射和主喷射组成的二次喷射;有时进行后喷射(适应后处理)(4)低排放喷油器喷油器尺寸越来越小喷油器的偏心量和倾斜角尽可能小小压力室喷嘴(5)提高喷油压力提高喷油压力泵-管-嘴式(100MPa);泵喷嘴(180MPa):随柴油机转速和负荷降低而降低;电控共轨喷油系统。

内燃机原理课后题内燃机学课后题第二章:内燃机的工作指标2-7内燃机的动力性能和经济性能指标为什么要分为指示指标和有效指标两大类?表示动力性能的指标有哪些?它们的物理意义是什么?它们之间的关系是什么?表示经济性能的指标有哪些?它们的物理意义是什么?它们之间的关系是什么?2-8怎样求取发动机的指示功率、有效功率、平均指示压力和平均有效压力?2-9机械效率的定义是什么?2-10平均有效压力和升功率在作为评定发动机的动力性能方面有何区别?2-11充量系数的定义是什么?的高低反映了发动机哪些方面性能的好坏?2-12试推导由吸入的空气量来计算平均有效压力的解析式及升功率的解析式,并分析提高发动机升功率的途径。

2-13影响be的因素有哪些?降低be的途径有哪些?2-14过量空气系数的定义是什么?在实际发动机上怎样求得?2-15内燃机的机械损失由哪些部分组成?详细分析内燃机机械损失的测定方法,其优、缺点及适用场合。

2-16要设计一台六缸四冲程高速柴油机,设平均指示压力,平均机械损失压力,希望在2000r/min时能发出的功率为73.5kW。

1)为将活塞平均速度控制在8m/,缸径行程比取多大合适?2)为使缸径行程比为1:1.2,缸径与行程取多大?1)求发动机的pme、Ttq和。

2)当时,试求、、和的值。

3)当、、均未变,由0.75提高到0.8,此时PL、Pe和be的值。

4)若通过提高使Pe提高到160kW,而、均未变化,则、、be值是多大?5)通过以上计算,你可以得出哪些结论?2-17试述机械损失的测定方法。

第三章:内燃机的工作循环3-1研究理论循环的目的是什么?柴油机的理论循规蹈矩环与实际循环有何区别?3-2试推导混合加热理论循环热效率的表达式。

3-3从理论循环中可以得到哪些结论?在指导实际工作时要受到哪些限制?3-4简述发动机实际循环向理想循环的简化条件。

3-5在初态相同、最高压力和温度相同、放热量相同的前提下,在发动机理想循环P-V图上比较混合、定容和定压加热循环的热效率。

内燃机排放气态污染物的控制策略研究1. 引言内燃机作为一种重要的动力装置,广泛应用于各个领域,但其排放的气态污染物对环境和人体健康造成了严重威胁。

因此,研究内燃机排放气态污染物的控制策略具有重要意义。

2. 内燃机废气排放特点内燃机废气排放主要包括一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、非甲烷总烃(NMHC)和颗粒物(PM)等。

这些污染物对大气和生态环境造成了严重危害,因此控制内燃机排放气态污染物成为迫切的需求。

3. 内燃机排放气态污染物的来源内燃机排放气态污染物的主要来源是燃烧过程中的不完全燃烧。

燃烧参数、燃料性质、空气与燃料的混合程度等都会对气态污染物的形成和排放产生重要影响。

4. 内燃机排放气态污染物的控制策略4.1 内燃机设计改进通过改进内燃机的燃烧室设计、燃烧参数调整等方式,提高燃料的燃烧效率,减少气态污染物的产生和排放。

4.2 使用低污染燃料使用低硫燃料和低挥发分燃料可以减少内燃机排放的SOx和HC等污染物。

4.3 排气后处理技术采用催化转化器对废气中的有害污染物进行催化氧化还原反应,如将CO转化为CO2、将NOx转化为N2等,从而减少气态污染物的排放。

4.4 电动化技术将传统的内燃机替换为电动机,减少内燃机所产生的气态污染物。

4.5 智能控制技术通过应用智能控制技术对内燃机进行精确控制,优化燃烧过程,减少气态污染物的产生。

例如,利用先进的燃烧控制算法,调节进气量和燃料供给,以实现更为充分的燃烧。

5. 应用案例以某汽车发动机为例,通过上述控制策略,成功降低了CO、NOx、NMHC和PM的排放浓度,达到了相关排放标准。

6. 结论内燃机排放气态污染物的控制是一个复杂而关键的问题。

通过内燃机设计改进、使用低污染燃料、排气后处理技术、电动化技术以及智能控制技术的综合应用,可以有效降低内燃机排放气态污染物,保护环境和人类健康。

未来,应进一步加强与内燃机排放气态污染物控制相关的研究和技术创新,为环保事业做出更大贡献。