RF指标判断

- 格式:docx

- 大小:17.59 KB

- 文档页数:7

RF指标介绍范文RF指标(Relative Frequency Index)又称为相对频率指数,是一种统计学中常用的指标,用来衡量其中一现象相对于总体频次的比重。

RF指标可以用于各种领域的研究,包括社会科学、医学、环境科学等。

它的主要作用是帮助研究人员分析和比较不同群体或不同时间段的现象,从而得出结论并作出决策。

下面将对RF指标的计算方法、应用范围以及一些例子进行详细介绍。

RF指标的计算方法是通过计算其中一现象的频次和总体频次之间的比例来得出的。

具体来说,可以将其中一现象出现的次数记为A,将总体发生次数记为B。

那么RF指标的计算公式为RF=(A/B)×100。

通过乘以100,可以将RF指标的结果转换为百分比形式,更加直观地展示出现象相对于总体的比重。

RF指标可以用于各种情况下,用来比较不同群体或不同时间段的现象,并评估其差异。

首先,RF指标可以用于比较不同群体之间的现象。

例如,在研究家庭犯罪率时,研究人员可以比较不同家庭的犯罪案件数量,并计算每个家庭的RF指标,从而了解不同家庭之间犯罪的相对频率。

其次,RF指标也可以用来比较同一群体在不同时间段内的现象。

比如,在研究其中一地区疾病发病率的变化时,研究人员可以计算不同年份的RF指标,从而了解疾病在不同时间段的相对频率。

在实际应用中,RF指标可以结合其他统计学方法进行分析。

例如,可以通过计算RF指标来确定其中一群体或现象的相对频率,然后再使用假设检验方法来判断其差异是否显著。

此外,可以使用回归分析等方法来探究RF指标与其他自变量之间的关系。

下面通过一些例子进一步说明RF指标的应用。

首先,假设有一个研究群体中,男性的人数为1000人,女性的人数为2000人。

我们想要了解男性与女性之间其中一疾病的发病率差异,可以分别计算男性和女性的RF指标。

如果男性疾病发病数为100人,女性疾病发病数为300人,那么男性的RF指标为(100/1000)×100=10%,女性的RF指标为(300/2000)×100=15%。

纸色谱法的rf值全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:纸色谱法是一种常用的化学分析技术,通过在纸上涂覆样品溶液,然后让溶剂在纸上移动,根据不同化学物质与溶剂的相互作用力而在纸上形成不同程度的移动距离,从而实现物质的分离和测定。

而rf值(移行率)是纸色谱法中用于表征物质在纸上运动速度的重要参数,它是物质在纸上移动距离与溶液前进距离之比。

rf值是一个无单位的数值,通常用于表示物质在纸色谱实验中的相对运动速度。

在纸色谱实验中,我们先将样品溶液涂抹在纸上,然后将纸放入一个装有溶液的容器中,容器底部与纸交界处浸没在溶液中,然后等待一段时间,让样品与溶剂发生相互作用并在纸上移动。

最后取出纸张,直至溶液移动到纸的顶端,然后在纸上标记移动前端和溶液前端,测量两者之间的距离,即为物质在纸上的移动距离。

根据定义,rf值的计算公式为:rf值= 物质在纸上的移动距禿/ 溶液从出发点到前行前端的距离通常情况下,rf值的范围在0到1之间,具体数值的大小取决于物质在纸上的运动速度。

当物质与溶剂之间的相互作用力较大时,物质在纸上的移动速度较慢,rf值较小;反之,当相互作用力较小时,rf值较大。

因此,rf值可以用作判断物质在不同溶液条件下的行为和特性。

在实际应用中,rf值的测定对于确认化合物的纯度和鉴定未知物质非常有用。

通过对照已知化合物的rf值,可以检验待测物质是否为目标化合物,并且可以确定未知物质的相对纯度。

此外,在药物分析、食品检测、环境监测等领域,rf值的测定也被广泛应用。

在纸色谱法中,通过优化不同参数,如溶剂的选择、纸的型号和尺寸、涂布样品的浓度等,可以调节物质在纸上的移动速度,进而实现物质的有效分离和定量分析。

总的来说,rf值是纸色谱法中一个关键的参数,它可以反映物质在纸上的运移特性,对于实现物质的分离、鉴定和定量分析具有重要意义。

通过进一步研究和应用,rf值的测定将为化学分析和相关领域的发展提供更多的可能性和机遇。

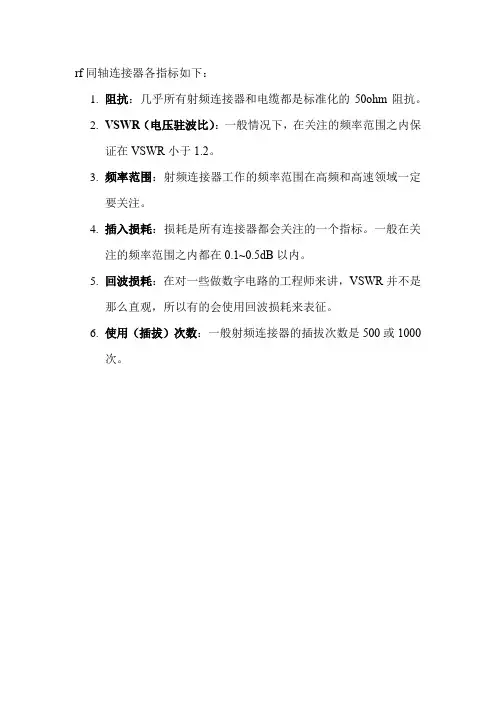

rf同轴连接器各指标如下:

1.阻抗:几乎所有射频连接器和电缆都是标准化的50ohm阻抗。

2.VSWR(电压驻波比):一般情况下,在关注的频率范围之内保

证在VSWR小于1.2。

3.频率范围:射频连接器工作的频率范围在高频和高速领域一定

要关注。

4.插入损耗:损耗是所有连接器都会关注的一个指标。

一般在关

注的频率范围之内都在0.1~0.5dB以内。

5.回波损耗:在对一些做数字电路的工程师来讲,VSWR并不是

那么直观,所以有的会使用回波损耗来表征。

6.使用(插拔)次数:一般射频连接器的插拔次数是500或1000

次。

射频指标的测试方法射频(Radio Frequency,RF)指标的测试方法是评估无线通信设备性能的重要手段之一,包括信号强度、信噪比、频谱带宽、频率误差、相位噪声等指标。

下面将详细介绍射频指标的测试方法。

1.信号强度测试:信号强度是衡量射频通信质量的重要指标之一、测试方法包括测量信号接收功率和发射功率。

接收功率测试可以使用光谱分析仪或功率计等仪器,将设备的天线连接到测试设备,并测量接收到的射频信号的功率。

发射功率测试可以使用功率计、天线分析仪或频谱分析仪等仪器,通过测量设备发射的射频信号功率来评估发射功率。

2.信噪比测试:信噪比是衡量射频通信系统性能的指标之一、测试方法包括测量信号功率和背景噪声功率。

信号功率可以通过功率计或频谱分析仪来测量,背景噪声功率可以通过无信号输入时的频谱或功率测量获得。

然后,计算信噪比等于信号功率减去背景噪声功率。

3.频谱带宽测试:频谱带宽是指射频信号频谱的宽度,用于评估通信信道的有效传输能力。

测试方法包括使用频谱分析仪测量射频信号的频谱,然后通过分析频谱曲线的宽度来确定频谱带宽。

4.频率误差测试:频率误差是指设备实际输出频率与理论频率之间的差值。

测试方法包括使用频谱分析仪或频率计等仪器,将设备的输出信号连接到测试设备,并测量输出信号的频率。

然后,与设备的理论频率进行比较,计算频率误差。

5.相位噪声测试:相位噪声是指射频信号相位的随机变化。

测试方法包括使用相位噪声测试仪或频谱分析仪等仪器,将设备的输出信号连接到测试设备,并测量输出信号的相位噪声。

常用的相位噪声度量单位为分贝/赫兹(dBc/Hz)。

除了上述常见的射频指标测试方法外,还有其他射频指标的测试方法,例如功率谱密度测试、穿透损耗测试、带内波动测试等。

测试方法的选择取决于需要评估的具体指标和设备特性。

在进行射频指标测试时,需要使用适当的测试设备和测试仪器,如频谱分析仪、功率计、天线分析仪等。

同时,测试环境的选择也很重要,应尽量减少外部干扰和背景噪声,以确保测试结果的准确性和可靠性。

常见通信RF指标的内在和意义其中一些常见的通信RF指标包括:1. 信号强度(Signal Strength):信号强度指的是接收到的信号的功率水平,通常以dBm为单位表示。

较强的信号强度表示信号的质量较好,能够有效地传输数据。

2. 信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR):信噪比是信号与背景噪声之间的比值。

较高的信噪比表示信号所占比例较大,因此信号的质量较好,数据传输的准确性更高。

3. 误码率(Bit Error Rate,BER):误码率是指在传输过程中比特流中产生错误的比例。

较低的误码率表示传输质量较好,数据传输的准确性较高。

4. 带宽(Bandwidth):带宽表示在一定时间内所能传输的最大数据量。

较大的带宽表示系统具有更高的数据传输能力。

5. 频谱效率(Spectral Efficiency):频谱效率表示单位带宽内能够传输的最大数据量。

较高的频谱效率表示系统能够以更高的速率传输数据。

6. 衰落(Fading):衰落是指信号在传播过程中受到干扰和衰减的现象。

衰落的存在会降低信号的质量和传输速率。

7. 多路径效应(Multipath Effect):多路径效应是指信号在传播过程中经过多个路径到达接收器,导致信号叠加和干扰的现象。

多路径效应会对信号的强度和质量产生不利影响。

这些通信RF指标在无线通信系统的设计、测试和优化中具有重要的意义。

其内在意义可以总结为以下几个方面:1.评估系统性能:通信RF指标能够客观地评估无线通信系统的性能和质量,提供系统设计和优化的重要依据。

通过监测和分析这些指标,可以评估系统的效果并进行性能优化。

2.判断信号质量:通信RF指标能够帮助判断信号的质量和可靠性。

较好的信号强度、信噪比和误码率等指标表示信号传输的准确性和可靠性较高。

3.优化频谱利用率:频谱是有限的资源,通信RF指标能够评估系统的频谱效率,帮助优化频谱的利用。

提高频谱效率能够提高系统的数据传输速率和容量。

风湿三项化验通常包括以下指标:

1. 类风湿因子(RF):类风湿因子是一种抗IgG的免疫球蛋白,主要由滑膜的浆细胞合成,并分泌入滑液和血液中。

类风湿因子阳性可能提示患有类风湿性关节炎等风湿性疾病。

2. 血沉(ESR):血沉是红细胞在一定时间内沉降的速度,可以作为判断炎症活动度的可靠指标。

血沉升高可能意味着体内存在炎症反应,如类风湿活动期。

3. C反应蛋白(CRP):CRP是一种炎症标志物,当发生炎症或组织坏死时,血清CRP 浓度迅速上升。

CRP升高有助于判断风湿性疾病的病情活动性。

4. 抗链O(ASO):抗链O是一种抗体,升高可能表示近期有链球菌感染,如咽炎、扁桃体炎等。

5. 抗核抗体(ANA):ANA是一种自身抗体,存在于约95%的系统性红斑狼疮(SLE)患者体内。

ANA检测对SLE的诊断具有较高敏感性。

红细胞聚集指数(rf)红细胞聚集指数(RF)是血液检测中的一个重要指标,它反映了红细胞在血液中的聚集程度。

红细胞是人体血液中的重要成分,它们携带氧气和二氧化碳,维持着身体正常的代谢功能。

红细胞的聚集状态对血液的流动性和供氧能力有着直接的影响。

红细胞聚集指数是通过一种称为悬浮培养的方法来测定的。

在这个实验中,血液样本被稀释后,加入一定浓度的高分子聚合物溶液,通过观察红细胞的聚集情况来评估红细胞聚集指数。

当红细胞聚集指数增大时,红细胞之间的黏附力增强,红细胞堆积在一起形成聚集体,从而导致血液的黏稠度增加,流动性降低。

红细胞聚集指数的变化与许多疾病有关。

在某些疾病中,红细胞聚集指数明显升高,如炎症性疾病、感染性疾病、肿瘤等。

而在其他疾病中,红细胞聚集指数则可能降低,如贫血、血液循环障碍等。

因此,通过测定红细胞聚集指数,可以辅助医生判断患者的病情,并指导治疗方案的制定。

红细胞聚集指数的变化受多种因素的影响,如血液的黏稠度、红细胞的形态和大小、血液流动状态等。

因此,在进行红细胞聚集指数测定时,需要严格控制实验条件,以保证结果的准确性和可靠性。

同时,还需要结合临床病史和其他检查结果,综合分析判断患者的病情。

红细胞聚集指数作为一种常见的血液指标,已广泛应用于临床诊断和治疗中。

它不仅可以用于评估疾病的严重程度,还可以监测治疗效果和预测预后。

因此,对红细胞聚集指数的研究和应用具有重要的临床意义。

红细胞聚集指数是血液检测中的重要指标,它反映了红细胞在血液中的聚集程度。

通过测定红细胞聚集指数,可以辅助医生判断患者的病情,并指导治疗方案的制定。

红细胞聚集指数的研究和应用对于提高临床诊断的准确性和治疗效果的改善具有重要意义。

纸色谱法的rf值概述说明以及解释1. 引言概述纸色谱法是一种常见的化学分析技术,通过在纸上实现物质的分离和检测。

RF 值(Retention Factor)是纸色谱法中一个非常重要的参数,可以帮助我们理解样品分子在固定相与流动相之间的亲和性以及相互作用程度。

纸色谱法的RF值简介RF值是样品溶液向上移动时,在一定条件下与流动相前进距离之比。

它不仅反映了化合物在固定相上停留时间的长短,还可以用来判断目标物质与固定相、流动相之间的亲和性大小。

本文结构本文将首先详细解释什么是纸色谱法及其特点,然后深入探讨RF值在纸色谱法中的作用和计算方法。

接着将探讨RF值与化学分析的关系,包括在物质鉴定中的应用、与化合物性质的联系以及对结果分析影响等方面。

最后,我们将介绍实验方法中测量和调整RF值的技巧,并总结RF值在纸色谱法中的重要性,并展望未来其在实践中可能发挥的作用。

2. 纸色谱法的RF值解释2.1 什么是纸色谱法?纸色谱法是一种分离物质混合物中不同成分的技术。

通过将混合物在特定载体上(例如纸)运移,利用各成分在载体上的亲和性差异实现成分的分离。

2.2 RF值在纸色谱法中的作用RF值是一种表征化合物在色谱柱或载体上迁移距离比例的数值。

它可以指示不同化合物相对于溶剂前进速度的快慢,并且可以帮助鉴别和定量目标成分。

2.3 如何计算RF值?计算RF值需要先测量各成分从出发点到达终点的距离,再根据具体实验条件确定溶剂前行距离,最后根据公式计算RF值。

公式为:RF = 色斑前端到出发线距离/ 出发线到溶剂前端距离。

RF 值范围通常从0至1,数值越接近1表示该化合物亲和性越高,在给定条件下向上迁移得越快。

3. RF值与化学分析的关系3.1 RF值在物质鉴定中的应用RF值在化学分析中扮演着非常重要的角色,尤其是在物质的鉴定和分离过程中。

通过测量不同化合物的RF值,我们可以对物质进行快速准确的鉴定。

不同化合物在相同条件下具有独特的RF值,因此可以通过比较实验结果来确定未知化合物的身份。

RF测试指标及部分指标意义RF(Random Forest)是一种基于决策树的集成学习方法,结合了随机特征选择和投票机制,具有很好的分类和回归性能。

在进行RF模型训练和评估时,有一些常用的测试指标和部分指标意义需要用来评估模型性能。

本文将详细介绍RF模型测试指标及其意义。

1. 准确率(Accuracy):准确率是指分类正确的样本数与总样本数之比,即所有预测正确的样本所占比例。

准确率是最常用的评估分类模型性能的指标,可以用来衡量模型对整体样本的分类能力。

但若类别分布不均衡时,准确率可能会失真,因此需要结合其他指标进行综合评估。

2. 灵敏度(Sensitivity/Recall):灵敏度也被称为真阳性率或召回率,其定义为真实类别为正例的样本中,被模型正确判断为正例的比例。

灵敏度可以衡量模型对正例的识别能力,特别适用于对一些类别的关注度较高的情况。

3. 特异度(Specificity):特异度是指在真实类别为负例的样本中,模型能够正确判断为负例的比例。

特异度可以衡量模型对负例的区分能力,特别适用于需要减少假阳性的情况。

4. 精确度(Precision):精确度是指在所有被模型判断为正例的样本中,真实类别为正例的比例。

精确度可以衡量模型在判断正例时的准确性,适用于需要避免误判的情况,例如医学诊断等场景。

5. F1值(F1-score):F1值是精确度和灵敏度的调和平均数,可以综合考虑模型的准确度和召回率。

F1值在处理不均衡数据时比准确率更具有参考价值,可以更好地衡量分类模型的整体性能。

6. ROC曲线:ROC曲线是以“真阳性率”(TPR)为纵轴,“假阳性率”(FPR)为横轴绘制的曲线。

ROC曲线能够综合考虑模型的灵敏度和特异度,用以评估模型在不同阈值下的性能变化。

ROC曲线下的面积AUC (Area Under ROC Curve)可以用来衡量分类器的整体性能,AUC值越大,模型性能越好。

7. 混淆矩阵(Confusion Matrix):混淆矩阵是用于可视化分类模型预测结果的矩阵,通常是一个2×2的矩阵。

常见RF指标的内在和意义RF指标(Recency-Frequency)是一种市场营销指标,用于衡量顾客的最近购买行为和购买频率。

这些指标可以帮助企业了解顾客的行为模式、购买趋势以及顾客价值,从而有效地优化市场营销策略和提高销售效益。

常见的RF指标包括:1. R值(Recency Value)R值指的是顾客最近一次购买时间的间隔。

通过计算顾客最近一次购买与当前时间的间隔,可以了解顾客的购买频率和购买动力。

R值越小,说明顾客购买频率越高,对企业来说具有更高的价值。

2. F值(Frequency Value)F值指的是顾客购买的频率,也就是在一段时间内顾客的购买次数。

F值可以帮助企业了解顾客的购买习惯和购买力度,有助于确定市场营销策略的优先级和方向。

3. RFM值(Recency-Frequency-Monetary)RFM值综合了R值、F值和M值(Monetary Value)。

M值指的是顾客的购买金额或价值,通过计算顾客的消费总额或平均消费金额,可以评估顾客的财务情况和消费能力。

RFM值可以综合考虑顾客的最近购买时间、购买频率和购买金额,从而判断顾客的忠诚度和价值。

这些RF指标有着重要的内在意义:1.深入了解顾客行为:RF指标能够帮助企业深入了解顾客的行为模式,包括购买间隔、频率和金额。

通过了解顾客的购买行为,企业可以发现潜在的购买趋势和需求,有针对性地开展营销活动,提高销售效益。

2.评估顾客价值:通过计算RF指标,企业可以对顾客的价值进行评估和分类。

不同的RF指标组合可以帮助企业确定优质顾客和低价值顾客,从而针对不同的顾客群体制定相应的营销策略,提高顾客转化率和忠诚度。

3.提高市场营销策略效果:RF指标可以为企业提供有价值的信息和数据支持,帮助优化市场营销策略。

企业可以基于RF指标,制定个性化的推荐和促销活动,提高顾客对产品和服务的满意度和购买意愿。

4.实现精细化管理:RF指标可以帮助企业实现顾客关系管理(CRM)的精细化管理。

rf医学名词解释

RF在医学上是指类风湿因子,是类风湿关节炎患者自身的抗体之一,临床检测风湿因子用于诊断类风湿关节炎。

类风湿因子主要存在于血清及关节液中,因此患有结缔组织疾病的患者通常会检测出类风湿因子指标为阳性。

引起类风湿因子阳性的原因较多,部分老人或体质较弱者可能类风湿因子阳性的指标较低,多次化验后无太大变化,需定期随访观察,如有不适到正规医院请专业医生给予对症治疗,避免自己随意用药。

在日常生活中,注意调整生活和饮食习惯,避免熬夜、戒烟、戒酒、忌食辛辣刺激食物,注意维生素的摄入。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业医生。

类风湿检查指标标准值类风湿是一种常见的自身免疫性疾病,其临床表现多样化,早期常常表现为关节疼痛、肿胀、活动受限等症状。

因此,对于类风湿的检查指标标准值的了解对于早期诊断和治疗至关重要。

本文将详细介绍类风湿的相关检查指标及其标准值,帮助临床医生和患者更好地了解和管理类风湿疾病。

一、血清类风湿因子(RF)。

血清类风湿因子是类风湿关节炎的特异性标志物之一,其检测对于类风湿的早期诊断具有重要意义。

正常情况下,血清类风湿因子的标准值应该为阴性,即小于等于20 IU/mL。

若血清类风湿因子的检测结果超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎的风险。

二、C反应蛋白(CRP)。

C反应蛋白是一种急性期蛋白,其水平的升高常常与类风湿关节炎的活动性和炎症程度相关。

正常情况下,C反应蛋白的标准值应该在0-8 mg/L之间。

若C反应蛋白水平超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎或其他炎症性疾病。

三、红细胞沉降率(ESR)。

红细胞沉降率是一种常规的炎症指标,其水平的升高也常常与类风湿关节炎的活动性和炎症程度相关。

正常情况下,女性的标准值为0-20 mm/h,男性的标准值为0-15 mm/h。

若红细胞沉降率超过标准值,可能提示患者存在类风湿关节炎或其他炎症性疾病。

四、类风湿关节炎相关抗体(ACPA)。

类风湿关节炎相关抗体包括抗循环肽酸蛋白(CCP)抗体和类风湿因子抗体,其检测对于早期诊断和鉴别诊断具有重要意义。

正常情况下,ACPA的标准值应该为阴性。

若ACPA的检测结果阳性,可能提示患者存在类风湿关节炎的风险。

五、关节超声检查。

关节超声检查是一种无创的影像学检查方法,对于类风湿关节炎的早期诊断和疾病活动性的评估具有重要意义。

通过关节超声检查,可以直观地观察关节内软组织和骨骼的病变情况,帮助临床医生进行诊断和治疗。

综上所述,类风湿检查指标的标准值对于早期诊断和治疗至关重要。

临床医生和患者应该定期进行相关检查,及时发现疾病的活动性和炎症程度,以便采取有效的治疗措施。

射频各项测试指标射频(Radio Frequency,简称RF)是指在无线通信、遥感、雷达等领域内,将电能转换为电磁波进行无线传输和接收的一种技术。

射频技术在现代通信领域中应用广泛,所以对射频性能的测试和评估至关重要。

下面将介绍一些射频测试中的重要指标:1. 带宽(Bandwidth):带宽是指信号通过系统或设备时所能传送的最高频率范围。

频率越高,传输的信息量就越大。

带宽的单位通常为赫兹(Hz),常见的射频带宽有10 MHz、20 MHz、40 MHz等。

2. 中心频率(Center Frequency):中心频率是指系统或设备工作的主导频率。

在射频通信中,根据具体的通信需求,可以选择不同的中心频率来传送信号。

3. 信号功率(Signal Power):信号功率是指射频信号的强度,单位为分贝毫瓦(dBm)。

信号功率的大小可以影响射频传输的距离以及信号的质量。

4. 敏感度(Sensitivity):敏感度是指接收器能够识别和接收的最小射频信号强度。

敏感度越高,接收器就能够接收到较弱的信号,从而提高通信质量和距离。

5. 动态范围(Dynamic Range):动态范围是指接收器能够同时识别和接收的最大和最小射频信号强度之间的范围。

动态范围越大,接收器在接收强信号时仍能保持高灵敏度。

6. 带内泄漏(In-Band Leakage):带内泄漏是指在接收机输出频谱范围内的其他信号干扰。

带内泄漏较大会导致接收到的信号质量下降。

7. 反射损耗(Return Loss):反射损耗是指由于不完美的匹配而产生的信号反射所引起的能量损耗。

较高的反射损耗表示较好的匹配,能够减少信号的干扰和损耗。

8. 杂散(Spurious):杂散是指在希望频带之外的其他频率范围内的无用信号或噪声。

杂散越小,接收到的信号质量越好。

9. 相位噪声(Phase Noise):相位噪声是指射频信号相位的随机波动,通常以分贝/赫兹(dBc/Hz)为单位。

常见RF指标的内在和意义RF指标,即收益风险比率(Risk-reward ratio),是用于衡量投资回报和风险之间关系的一种常见指标。

它的内在意义在于帮助投资者评估投资项目的可行性和风险水平,并在选择投资时做出理性的决策。

首先,RF指标的内在意义在于对投资回报进行全面评估。

在投资领域,回报率是投资者最感兴趣的指标之一、RF指标通过将投资回报与所承担的风险进行比较,能够提供一个相对全面的评估标准。

通过比较投资回报与风险的比率,投资者可以更准确地了解投资项目的回报水平,并在不同项目之间进行比较,从而选择最具潜力的投资机会。

其次,RF指标的内在意义在于帮助投资者量化风险。

在投资领域,风险是无法回避的存在,而投资者在选择投资项目时需要考虑风险与回报之间的平衡。

RF指标通过将投资回报与风险进行比较,能够将风险转化为一个可量化的指标。

投资者可以通过RF指标了解项目的风险水平,并使其与期望的回报进行比较,从而判断是否值得承担风险。

第三,RF指标的内在意义在于帮助投资者制定合适的风险控制策略。

在投资过程中,风险控制是非常重要的一环。

RF指标可以帮助投资者判断风险与回报之间的比率,从而帮助他们更好地制定风险控制策略。

如果RF指标的值较高,表示回报与风险之间的关系相对较好,投资者可以选择承担更高的风险来获取更高的回报。

相反,如果RF指标的值较低,投资者需要更加谨慎考虑,并可能选择放弃该项目或寻找其他更佳的投资机会。

最后,RF指标的内在意义还在于帮助投资者进行风险分散。

在投资过程中,分散投资是一种重要的风险管理策略。

通过比较不同投资项目的RF指标,投资者可以确定风险较低但回报相对稳定的项目,将资金分散到不同的投资项目中,从而降低整体的风险。

这样可以在回报稳定的同时,有效降低整体投资组合的风险。

综上所述,RF指标的内在意义在于帮助投资者全面评估投资回报和风险之间的关系。

通过比较投资回报与风险之间的比率,投资者可以更准确地了解投资项目的回报水平和风险水平,并制定相应的风险管理策略。

射频(RF)指标的定义和要求

1 接收灵敏度(Rx sensitivity)

(1)定义

接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。

衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。

这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。

残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比特之比。

(2)技术要求

●对于GSM900MHz频段

接收灵敏度要求:

当RF输入电平为一102dBm时,RBER不超过2%。

测量时可测试实际灵敏度指标。

根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,

若RF输入电平为-l09一l07dBm,则接收灵敏度为优;

若RF输入电平为-l07一l05dBm,则接收灵敏度为良好;

若RF输入电平为-105一l02dBm,则接收灵敏度为一般;

若RF输入电平>-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。

●对于DCSl800MHz频段

接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。

测量时可测试实际灵敏度指标。

根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为一l08一-105dBm,则接收灵敏度为优;

若RF输入电平为一105-- -l03dBm,则接收灵敏度为良好;

若RF输入电平为-l03一-100dBm,则接收灵敏度为一般;

若RF输入电平为>-l00 dB mm,则接收灵敏度为不合格。

2频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS

(1)定义

测量发射信号的频率和相位误差是检验发信机调制信号的质量。

GSM调制方案是高斯最小移频键控(GMSK),归一化带宽为BT=0.3。

发射信号的相位误差定义为:发信机发射信号的相位与理论上最好信号的相位之差。

理论上的相位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK脉冲成形滤波器得到。

频率误差定义为考虑了调制和相位误差的影响以后,发射信号的频率与该绝对射频频道号(ARFCH)对应的标称频率之间的差。

它通过相应误差做线性回归,计算该回归线的斜率即可得到频率误差(因为ω=θ/t)相位误差峰值Pepeak是离该回归线最远的值。

相位误差有效值PeRMS即相位误差均方根值,是所有点的相位误差和其线性回归之间的差的均方根值。

(2)技术要求

●对于GSM900MHz频段

①频率误差Fe

若Fe<40Hz,则频率误差为优;

若40Hz≤Fe6≤60Hz,则频率误差为良好;

若60Hz≤Fe≤90Hz,则频率误差为一般;

若Fe>90Hz,则频率误差为不合格。

②相位误差峰值Pepeak

若Pepeak<7de8,则相位误差峰值为优;

若7deg≤Pepeak≤l0deg,则相位误差峰值为良好;

若10deg≤Pepeak≤20deg则相位误差峰值为一般;

若Pepesk>20deg,则这项指标为不合格。

②相位误差有效值PeRMS

若PeRMs<2.5deg,则相位误差有效值为优;

若2.5deg≤PeRMS≤4deg,则相位误差有效值为良好;

若4deg≤PeRMS≤5deg,则相位误差有效值为一般;

若PeRMS>5deg,则这项指标为不合格。

●对于沉S1800MHz频段

①频率误差Fe

若Fe<80Hz,则频率误差为优;

若80Hz≤Fe≤100Hz,则频率误差为良好;

若100HZ≤Fe≤180Hz,则频率误差为一般:

若F e>l 80H z,则这项指标为不合格。

②相位误差峰值Pepeak

同GSM900MHz的指标。

②相位误差有效值PeRMS

同GSM900MHz的指标。

3 射频输出功率Po

(1)定义

鉴于移动通信组网时的远近效应,在与基站通信过程中必须对移动台的发射功率进行控制(动态调整),以便能保证移动台与基站之间一定的通信质量而又不至于对其它移动台产生明显的干扰。

同样,也可以对基站的发射功率进行射频

功率控制。

测试移动台的射频输出功率在功率控制的每一级电平上是否满足ETSI规定的功率要求。

(2)技术要求

●对于GSM900Mz频段每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表l(对于class IV移动台)。

●对于DCSl800MHz频段每一功率控制电平对应的标称功率和允许的误差如表2(对于class I移动台)。

4调制频谱和开关频谱

(1)定义

由于GSM调制信号的突发特性,因此输出射频频谱应考虑由于调制和射频功率电平切换而引起的对相邻信干扰。

在时间上,连续调制频谱和功率

切换频谱不是发生的,因而输出射频频谱可分为连续调制频谱和切态频谱来

分别地加以规定和测量。

连续调制是测量由GSM调制处理而产生的在其标称载频同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。

开关频谱即切换瞬态频谱,是测量由于调制突发的上下降沿而产生的在其标称载频的不同频偏处(主要是在相邻频道)的射频功率。

(2)技术要求

●对于GSM900MHz频段

①调制频谱(MOD pectsrum)

测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate

的下方(具体的技术要求可参见ETSIll.10中的规定);

测试条件:功率电平设置在5(33dB m):测试时,可选择中间信道进行测试。

在衡量调制频谱时,可使用谱线的指标余量(margin)。

指标余量即最接近Time-Plate的一条谱线与Time-Pkate之间的距离。

指标余量越大,则调制频谱越好,即对邻道的干扰越小。

对指标余量可作如下分析:

若margin>l0dBm,则调制频谱为优;

若0<margin<l0dBm,则调制频谱为较好;

若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则调制频谱为不合格。

②开关频谱(switch spectum)

测试指标要求:调制频谱的每一条谱线均应在ETSI规定的Time-Plate 的下方;

测试条件:功率电平设备在5(33dBm);测试时,可选择低、中、高三个信道进行测试如CH1、CH62、CHl24)。

对指标余量可作如下分析:

若margin>10dBm,则开关频谱为优;

若0<margin<l0dBm,则开关频谱为较好;

若margin=0或谱线高度超出Time-Plate,则开关频谱指标为不合格。

●对于DCSl800MHz频段

①调制频谱(MOD spectrum)

功率电平设置为0(30dBm) 。

指标要求同GSM900MHz。

5 杂散辐射

(1)定义

杂散辐射是指用标推测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带以及邻道以外离散频率上的辐射(即远端辐射)。

杂散辐射按其来源的不同可分为传导型和辐射型两种。

传导型杂散辐射是指天线连接器处或进入电源引线(仅指基站)引起的任何杂散辐射;辐射型杂散辐射是指由于机箱(或机柜)以及设备的结构而引起的任何杂散辐射。

这里只介绍Tx发射时传导型杂散的测量。

(2)技术要求

测试条件:分辨带宽RB=l0KHz或分辨带宽RB=3MHz 视频带宽VB=l0KHz 视频带宽VB23MHz (频谱仪带宽设置与有用信号和杂散信号的相对位置有关。

)

功率电平设置为对应频段的最大功率等级指标要求:

①对于在发射状态的移动台,传导型杂散辐射在段频9KHz-1GHz内的杂散

辐射功率电平应小于250nw(即-36dBm);在1GHz一1275GHz频段内的传导型杂散辐射功率电平应小于1uw(即号-30dBm)。

②对于空闲状态的移动台来说,9kHz-1GHz频段内的传导型杂散功率电平

应小于2nW(-57dBm);1GHz-12.75GHz频段内的传导型杂散功率电平应小于20nW(即-47dBm)。

③对于所有条件下的移动台,在M S接收频段GSM935MHz一960MHz

/DCSl805一1880MHz内的杂散功率电平应不超过:-25PW(即-76dBm)对于l

类功率等级移动台-45PW(即-84dMm)对于2、3、3、5类功率等级移动台

6 天线

这里介绍一种移动台天线性能的比较测试方法,可称为远场测试(>lOλ)。

其原理是将多种被测移动台天线辐射功率与一个标淮移动台进行比较,来测量不同机型天线的远场辐射性能。

由于这只是一种相对的测量方法,所以不能提供绝对的天线性能参数值。