根的结构

- 格式:doc

- 大小:3.49 MB

- 文档页数:7

根的结构知识点总结初一一、根的结构1. 根的外部结构(1)根毛:根的表面常常长有很多细长的毛状突起,这就是根毛。

根毛的主要功能是吸收土壤中的水和养分。

(2)根须:根的外部还常常长有一些细长的根须。

根须的主要功能是增加根系统的表面积,便于吸收水和养分。

2. 根的内部结构(1)表皮层:根的外部通常覆盖着一层表皮,表皮层的细胞紧密排列,表皮细胞中间有许多根毛。

(2)皮层:表皮下面是一层皮层,皮层的细胞较大,呈长方形。

皮层中的一些细胞会发生变化形成气孔,便于气体交换。

(3)髓部:皮层下面是髓部,髓部的细胞排列比较松散,便于储存养分。

(4)根尖:根的前端是根尖,根尖含有不定生长点,可以继续向前生长。

根尖中的细胞不断分裂和延长,形成根的主体部分。

二、根的功能1. 吸收养分:根通过根毛和根须吸收土壤中的水和养分,并将其输送到植物体内,供给植物生长发育所需。

2. 固定植物体:根扎根于土壤中,可以固定植物体,使其不易被风吹倒。

3. 储存养分:根部可以储存大量的养分,如淀粉、蛋白质等,供给植物在生长发育的不同阶段所需的能量。

4. 呼吸作用:根对氧气的需求也很大,它们通过根部的气孔进行氧气的吸入和二氧化碳的排出,从而完成呼吸作用。

三、根的特点1. 适应性强:根的形态和结构具有很强的适应性,不同的植物根的形态和结构有所差异,适应不同的生存环境。

2. 生长快速:根的生长速度通常比地上部分的生长速度更快,尤其是在植物生长发育的初期阶段。

3. 生命力强:根的生命力较强,即使根的一部分被伤害或者别离植物体也能够继续生长。

4. 与土壤的关系密切:根与土壤的关系非常密切,它们通过根毛和根须吸收土壤中的水和养分,同时根也可以改良土壤的结构。

根是植物生长发育的重要部分,它具有吸收养分、固定植物体、储存养分等重要功能,根的结构、功能和特点都具有很强的适应性和生命力。

希望通过本文的总结,读者可以更加深入地了解根的知识,从而更好地认识和保护植物。

单子叶根的初生结构

单子叶植物的根通常具有初生结构,包括表皮、皮层和维管柱三部分。

表皮是根的最外层,由一层细胞组成,这些细胞排列紧密,细胞壁较厚,具有保护作用。

皮层位于表皮之下,由多层薄壁细胞组成。

皮层细胞排列疏松,具有储存养分和水分的功能。

维管柱是根的中央部分,由中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部组成。

中柱鞘是维管柱的外层,由一层薄壁细胞组成,具有保护和分裂的功能。

初生木质部位于中柱鞘之内,由多个导管和管胞组成,主要负责水分和无机盐的运输。

初生韧皮部位于初生木质部的外侧,由多个筛管和伴胞组成,主要负责有机物的运输。

单子叶植物的根初生结构简单,具有明显的分区和功能分化,适应了植物在土壤中的生长和吸收养分的需要。

简述根的初生结构根的初生结构由根尖的顶端分生组织,经过细胞分裂、生长和分化形成的根的成熟结构。

通过根尖的成熟区作一横切,可观察到根的全部初生结构。

从外到内可分为表皮、皮层和维管柱三部分。

表皮根最外一层细胞,由原表皮发育而来。

细胞砖形,排列整齐,无胞间隙,壁较薄,一般无角质膜,部分表皮细胞向外突出形成根毛,具有吸收作用,但无气孔。

皮层在表皮的里面,占根组织的相当大部分,由多层薄壁细胞组成。

来源于初生分生组织中的基本分生组织,细胞排列疏松,有明显的细胞间隙。

根据皮层细胞的形态结构与功能的不同,又可将其分为:(1)外皮层,为紧靠表皮的1至多层细胞,排列紧密。

当根毛枯死后,表皮被破坏,外皮层细胞的壁可以增厚并栓质化,能代替原来的表皮成为根的保护层。

(2)内皮层,是皮层最里面的一层细胞,排列紧密而整齐,无胞间隙,结构比较特殊,其细胞的部分次生壁上常有栓质化和木质化的增厚,并呈带状,贴附环绕在这层细胞的径向壁和上下横壁之内,形成一圈完整的带状结构,特称凯氏带(Casparian strip)这一结构对根的吸收作用有重要的意义,具有加强控制根吸收的物质转移的作用。

(3)皮层中部,主要是薄壁组织,胞间隙明显,是根毛吸收水和无机盐后输送到维管柱的必经途径,也是根贮藏营养物质的场所,并有一定的通气作用。

维管柱根的中轴部分,过去称中柱,由初生分生组织中的原形成层发育而来。

结构比较复杂,但占有的面积比茎的维管柱小很多,它包括中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部,有些植物根还具有髓。

(1)中柱鞘,紧接内皮层,由1~2层薄壁细胞组成,是中柱外围的、有潜在分生能力的组织,可由此产生侧根、不定根、不定芽,以及一部分维管形成层和木栓形成层等。

(2)初生木质部,是根中具有输导水分和无机盐功能并兼有支持作用的复合组织。

在一般被子植物中由导管、管胞、木薄壁细胞和木纤维组成。

(3)初生韧皮部,是根中具有输导营养物质功能并兼有支持作用的复合组织。

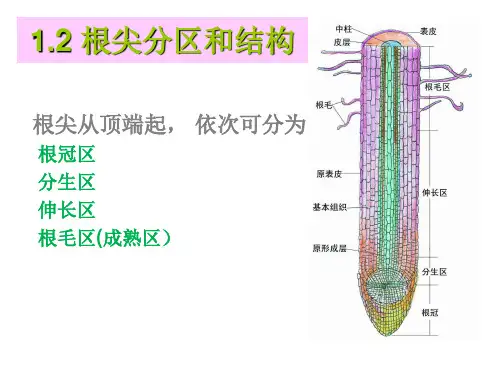

(二)根的结构1.根尖的结构从根的顶端到着生根毛的一段叫做根尖,它由根冠、生长点(又叫分生区)、伸长区和根毛区(又叫成熟区)四部分构成,这四部分结构由于初中教材中较详细地做了介绍,这里就不再重复。

2.根的初生结构在根毛区或根毛区以上的横切面上,由外向内依次是表皮、皮层和中柱。

因为它们都是由根的初生分生组织经过生长分化所形成的,故称为根的初生结构。

(1)表皮:包围于根的最外面,细胞近似长方柱形,长径与根的纵轴平行,细胞壁薄,内含大液泡,排列整齐,无胞间隙,一部分表皮细胞形成根毛。

表皮具有吸收作用和保护作用。

(2)皮层:位于表皮和中柱之间,一般由多层大型薄壁细胞组成。

在根的结构中皮层所占体积很大,排列疏松,胞间隙较大。

它的功能是将表皮所吸收的水分和无机盐类转运到中柱里去;同时将中柱内的有机养料输送出来。

此外,在皮层细胞内,常常发现有很多淀粉粒和其他营养物质,所以皮层还有贮藏作用。

皮层的最内层细胞,即紧靠中柱的一层细胞,称为内皮层,细胞排列紧密,没有胞间隙,其主要特征是细胞壁以特殊方式增厚,其中一种方式是每个细胞的径向壁和横向壁局部增厚成为带状,并且栓质化。

这种围绕细胞一周的特殊结构,叫做凯氏带。

另一种增厚的方式是大多数内皮层细胞的径向壁、横壁与内切向壁(向着维管柱的一面)均显著增厚并栓质化,只有外切向壁不增厚。

从横切面看,内皮层细胞的加厚胞壁呈马蹄形,因而失去了透水和通气的能力。

但其中有少数细胞仍保留着薄壁状态,成为水分和养料内外交流的推一通道。

内皮层细胞壁的特殊增厚,对于控制根内液流的方向具有重要的意义。

内皮层的结构如下图所示。

内皮层的结构(左)根部分横切面,示内皮层的位置,在内皮层的壁上可见凯氏带(右)3个内皮层细胞的立体图解,示凯氏带在细胞壁上的位置(3)中柱(维管柱):内皮层以内所有的组织统称为中柱。

它由中柱鞘、木质部和韧皮部所组成。

有些植物,例如许多单子叶植物,在中柱的中央有薄壁细胞(或厚壁细胞)组成的髓。

根的初生结构

总之,根就是植物机体的一个基本部分,位于地质根和地表,固定植物、吸取水分和养分,支撑植物体的生长和发育的部分。

根的初生结构指的是植物幼苗离土壤中第一次出现的根部结构。

根的初生结构多为穗状,称为着生根,有的初生结构还伴有几个小羽状分树,会生长出更多的小根,形成一个比较丰富的根系结构。

植物根的初生结构体现了植物体与土壤之间完成水、养料过渡、物质运作和功能效率的新生结构。

它是植物在地下空间吸收水及养分和固定土壤,调节水、养料平衡,建立起植物生长发育���稳定泥炭土自身块度

和侵蚀性的基本结构。

从另一方面讲,植物根的初生结构有利于养分营养的吸收。

由于植物的根系不断地向外扩展,增多了植株的根表面积,并且提高了可利用土壤中有机物和无机物的吸收率。

总之,根的初生结构使植物体能够掌握、有效地利用土壤中有限的水、养料,从而得以正常生长发育,促进植物有效利用水资源,实现水土保持环境的绿化,为当地居民带来健康的生活环境。

双子叶植物根的结构

双子叶植物的根结构通常包括以下部分:

1. 主根:通常是一条较长、较粗的根,从种子发芽时首先生长出来。

主根可以向下生长,负责吸收水分和养分,同时也提供植物的支撑。

2. 侧根:主根的分支根,从主根的侧面生长出来。

侧根的数量和分布形式因植物种类而异,可以增加根系在土壤中的吸水面积,提高吸收能力。

3. 冠根:生长在地面上或稍微凸出地面的部分,常见于一些水生植物或沼泽地的植物。

冠根可以吸收空气中的氧气,帮助植物进行呼吸。

4. 细根:从主根和侧根的末端分布出去的较细小的根,也叫做毛根。

细根具有很强的吸收能力,根须吸水带有原生细胞,后生细胞分泌股和根毛与细胞伸长带。

5. 根毛:生长在根的细胞表面上的细小突起,增加了根的吸收面积。

根毛常呈白色,通过细胞的活跃吸收水分和养分,同时也起到固定植物在土壤中的作用。

这些根部结构共同构成了植物的根系系统,起到吸收水分、养分和固定植物的作用。

不同的双子叶植物具有不同的根系结构,适应不同的环境条件和生存需求。

根在大多数维管植物中,根构成了植物体的地下部分,根是植物适应陆地生活而在进化过程中逐渐形成的器官。

根最基本的作用是固着和支持植物体,并从环境中吸收水分和营养。

根通常具有发达的薄壁组织,植物体地上部分光合作用的产物可以通过韧皮部运送到根的薄壁组织中储藏起来,因此大多数植物的根是重要的贮藏器官,根中的贮藏物质除了满足根的生长发育外,大多水解后经韧皮部上运供地上部分生长发育所需; 此外,根还有合成物质的功能,一些重要植物激素如赤霉素和细胞分裂素、以及一些植物碱和多种氨基酸都是在根中合成的,这些物质可运至植物体正在生长的部位,或用来合成蛋白质,作为形成新细胞的材料,或调节植物的生长发育。

种子植物的种子萌发时, 胚根最先突破种皮, 并向下生长, 这种由胚根生长出来的根是植物个体发育中最早出现的根,称为主根。

在裸子植物和双子叶植物中,主根向下垂直生长达到一定长度时, 就会从内部侧向地生出许多分枝, 这些分枝叫做侧根或一级侧根, 侧根生长与主根成一定角度; 当侧根生长至一定长度时又可产生出新的侧根,即二级侧根; 侧根不断发育可以形成多级侧根, 这种由主根和各级侧根构成的庞大根系,称为直根系。

除主根和侧根外,还有一类由茎、叶或老根上长出的根, 叫做不定根。

有些植物(如多数单子叶植物)的主根通常是短命的, 其根系主要由从胚轴和茎下部节上生出的不定根及其侧根组成, 这种根系称之为须根系。

植物生长时,地上部分与地下部分,或者说根系的吸收表面积与地上部光合作用总面积之间维系着一定的平衡关系。

在幼小的植物中, 根系的吸收表面积总是远远大于地上部光合作用总面积。

然而,随着植物体的生长,这种关系逐渐改变,光合作用总面积不断增加。

因此, 在农林生产以及园艺生产中,我们应当注意生产措施对这种平衡关系的影响, 并适时作出调整。

例如,进行植物移栽时,由于大量的吸收根被切断,植物体地上部分与地下部分的平衡关系被破坏,因此适当剪掉一些枝叶有利于移栽植物的成活。

3.2.1 根的初生生长和初生结构3.2.1.1 根尖及其分区根尖(root tip) 从顶端到着生根毛的区域被分为四个部分: 根冠,分生区,伸长区和成熟区,成熟区由于具有根毛又被称为根毛区,各区的细胞形态结构不同,从分生区到根毛区逐渐分化成熟,除根冠外,各区之间并无严格的界。

根冠位于根尖的最前端,像帽子一样套在分生区外面,保护其内幼嫩的分生组织细胞,不致于暴露在土壤中。

根冠由许多薄壁细胞构成,外层细胞排列疏松,细胞壁常粘液化, 在根冠表面形成一层粘液鞘。

这样的粘液化可以从根冠一直延伸到根毛区,粘液由根冠外层细胞分泌,可以保护根尖免受士壤颗粒的磨损,有利于根尖在土壤中生长。

粘液能溶解和整合某些矿物质,有利于根细胞的吸收。

电子显微镜及其放射自显影研究表明这些粘液是高度水合的多糖物质和一些氨基酸,多糖物质可能是果胶,它们由根冠外层细胞合成,并贮藏于小泡中,后者与质膜融合后,将它们释放到细胞壁中,最终通过细胞壁形成根冠表层的粘液鞘。

它们可以促使周围细菌迅速生长,这些微生物的代谢有助于土壤基质中营养物质的释放。

随着根尖的生长,根冠外层的薄壁细胞与土壤颗粒磨擦,不断脱落,死亡,由其内的分生组织细胞不断分裂,补充到根冠,使根冠保持一定的厚度。

根冠可以感受重力,参与控制根的向地性反应。

将正常向下生长的根水平放置,根尖在伸长区弯曲后继续向下生长,若将根冠切除,根的生长没有停止,但不再向下生长,直到长出新的根冠。

研究表明根冠中央细胞中的淀粉粒,可能起到“平衡石”的作用,在自然情况下,根垂直向下生长,“平衡石”向下沉积在细胞的下部,水平放置后根冠中“平衡石”受重力影响改变了在细胞中的位置,向下沉积,这种剌激引起了生长的变化,根尖细胞的一侧生长较快, 使根尖发生了弯曲,从而保证了根正常的向地性生长。

除淀粉粒外,有些细胞器如线粒体,高尔基体,内质网也可能与根的向地性反应有关。

分生区图2洋葱根尖分生区细胞分生区也称生长锥, 位于根冠之后,全部由顶端分生组织细胞构成,分裂能力强,在植物的一生中,分生区的细胞始终保持分裂的能力,经分裂产生的细胞一部分补充到根冠,以补充根冠中损伤脱落的细胞; 大部分细胞进入根后方的伸长区,是产生和分化成根各部结构的基础; 同时,仍有一部分分生细胞保持原分生区的体积和功能。

根的分生区由原分生组织和初生分生组织两部分组成。

原分生组织位于最前端,由原始细胞组成,细胞排列紧密,无胞间隙,细胞小,壁薄,核大,细胞质浓厚,液泡化程度低,是一群近等径的细胞,分化程度低,具有很强的分裂能力。

原分生组织分裂所衍生的细胞有一部分继续分裂不发生分化,使原分生组织自我永续。

初生分生组织细胞分裂的能力仍很强。

根据其中细胞的位置、大小、形状及液泡化程度的不同,将根的初生分生组织划分为原表皮,基本分生组织和原形成层三个部分。

伸长区伸长区位于分生区的后方,细胞来源于分生区,细胞多己停止分裂,突出的特点是细胞显著伸长,液泡化程度加强,体积增大并开始分化; 细胞伸长的幅度可为原有细胞的数十倍。

最早的筛管和环纹导管,往往在伸长区开始出现,是从初生分生组织向成熟区初生结构的过渡。

根尖的伸长主要是由于伸长区细胞的延伸,使得根尖不断向土壤深处推进。

成熟区成熟区由伸长区细胞分化形成,位于伸长区的后方,该区的各部分细胞停止伸长,分化出各种成熟组织。

表皮通常有根毛产生,因此又称根毛区。

根毛是由表皮细胞外侧壁形成的半球形突起,以后突起伸长成管状,核和部分细胞质移到了管状根毛的末端,细胞质沿壁分布,中央为一大的液泡。

根毛的细胞壁物质主要是纤维素和果胶质,壁中粘性的物质与吸收功能相适应,使根毛在穿越土壤空隙时,和土壤颗粒紧密地结合在一起。

3.2.1.2 根的初生结构在根尖的成熟区已分化形成各种成熟组织,这些成熟组织是由顶端分生组织细胞分裂产生的细胞经生长分化形成的结构,被称之为根的初生结构,这种由顶端分生组织的活动所进行的生长称为初生生长。

从根尖的根毛区作横切面,可观察根的初生结构。

由外至内可分为表皮、皮层和维管柱。

表皮表皮是根最外面的一层细胞,来源于初生分生组织的原表皮,从横切面上观察,细胞为砖形,排列整齐紧密,无胞间隙,外切向壁上具有薄的角质膜,有些表皮细胞特化形成根毛。

皮层表皮之内维管柱之外的多层薄壁细胞构成皮层,来源于初生分生组织的基本分生组织,细胞较大并高度液泡化,排列疏松有明显的胞间隙。

皮层细胞贮藏有淀粉粒和其它物质但明显缺乏叶绿体。

在表皮之下有一到几层细胞,排列紧密,没有胞间隙,叫外皮层。

当短命的根毛细胞死亡后,表皮细胞随之被破坏,外皮层细胞的壁增厚并栓质化,形成保护组织代替表皮起保护作用。

皮层的最内一层细胞叫内皮层,细胞排列整齐而紧密,在细胞的上、下壁和径向壁上,常有木质化和栓质化的加厚,呈带状环绕细胞一周,称凯氏带。

凯氏带不透水,并与质膜紧密结合在一起,阻止了水分和矿物质通过内皮层的壁进入内部,水及溶解在其中的物质只能通过内皮层细胞的原生质体进入维管柱。

内皮层质膜的选择透性使根对所吸收的矿物质有一定的选择。

维管柱维管柱亦称中柱, 来源于初生分生组织的原形成层, 位于根的中央部分, 由中柱鞘维管组织(木质部和韧皮部)构成。

紧接内皮层细胞之下的一层薄壁细胞是中柱鞘, 其细胞排列整齐,分化程度比较低,具有潜在的分裂能力,可以通过分裂形成侧根、不定根、不定芽,也可能用于增加中柱鞘细胞数量,此外,与原生木质部相对的中柱鞘细胞还参与形成形成层和木栓形成层的发生。

图3初生木质部维管柱的中央部分为初生木质部, 呈星芒状, 脊状突起一直延伸到中柱鞘。

细胞组成主要为导管和管胞, 少有木纤维和木薄壁细胞。

一般在初生木质部外侧的管状分子孔径小, 多为环纹和螺纹导管, 而中央部分孔径大, 多为梯纹、网纹和孔纹导管。

外侧孔径小的管状分子在木质部分化发育过程中首先发育成熟, 称原生木质部;而中央部分孔径大的管状分子后发育, 被称为后生木质部。

这种初生木质部分子由外向内渐次成熟的发育方式为外始式。

初生木质部的这种结构与发育方式与根的吸收与输导功能相一致, 在发育的早期,原生木质部细胞分化成熟,根仍在生长,螺纹和环纹导管可以随之拉伸以适应生长的需要,此时根毛细胞数目比较少,吸收的物质也少,导管孔径小也能满足其输导的要求,位于外侧的原生木质部可以使吸收的物质立即到达导管,从而加速了向地上部分的物质运输。

随着根的进一步生长发育,伸长生长停止,根毛发育充分,大量吸收水分和无机盐,后生木质部的粗大导管满足根的输导要求。

根中一般无髓,但在大多数单子叶植物和少数被子植物的维管柱中以薄壁细胞或厚壁细胞构成其中心部分,被称之为髓。

3.2.1.3 侧根的发生种子植物的侧根,起源于中柱销,内皮层可以不同程度参与侧根的形成。

这种起源发生在皮层以内的中柱鞘,故被称之为内起源。

当侧根开始发生时,中柱鞘的某些细胞脱分化,恢复分裂能力开始分裂; 最初的几次分裂是平周分裂,使细胞的层数增加并向外突起,以后的分裂是各个方向的,从而使突起进一步增大,形成了根冠和根的生长点,这就是侧根原基, 以后生长点的细胞进行分裂、生长和分化,侧根不断向前推进,由于侧根不断生长所产生的机械压力和根冠分泌的物质可以使皮层和表皮细胞溶解,这样侧根穿过皮层和表皮伸出母根外,进入土壤,其维管组织与母根相连接。

侧根原基在根毛区产生, 但穿过皮层和表皮伸出母根外是在根毛区后方, 这样不会由于侧根的形成而破坏根毛,从而影响根的吸收功能。

3.2.2 根的次生生长与次生结构根的次生生长(secondary growth)是由根的侧生分生组织活动的结果,侧生分生组织一般分为两类:维管形成层和木栓形成层。

形成层的细胞保持旺盛的分裂能力,细胞分裂、生长和分化,维管形成层产生次生维管组织,木栓形成层形成周皮,结果使根加粗。

一般一年生草本双子叶植物和单子叶植物的根无次生生长,而裸子植物和木本双子叶植物的根,在初生生长结束后,经过次生生长,形成次生结构。

3.2.2.1维管形成层的产生与活动根维管形成层的产生首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力,进行平周分裂,因此开始时,维管形成层呈条状,其条数与根的类型有关,几原型的根即为几条,如在二原型根中为两条,在四原型根中为四条。

由木质部的凹陷处向两侧发展,到达中柱鞘,这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化,恢复分裂的能力,参与形成层的形成,使条状的维管形成层片段相互连接成一圈,完全包围了中央的木质部,这就是形成层环(cambium ring)。

最初的形成层环形状与初生木质部相似,以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分形成较早,分裂快,所产生的次生组织数量较多,把凹陷处的形成层环向外推移,使整个形成层环成为一个圆环(图8-6)。